2016.02.10

「障がい」表記は差別の解消に有効なのか?

拳や武器よりも、言葉で傷つけあう時代になった。表現や発言の情報価値はますます高まり、私たちは用いる言葉に気を配り、用いられた言葉によって人を判断しようとする。本記事では、「障がい者」表記を取り上げ、表現の問題について考えてみたい。表現の変更はなぜ行われるのか?表現の変更は人々の意識にどれほど影響力をもつのか?影響するとすればそれはなぜか?といった問いへの視点を提供できれば幸いである。

「障害者」から「障がい者」へ

みなさんはどちらの表現をより目にするだろうか。10年前にはほとんど見なかった「障がい者」表記も、ここ数年で頻繁に用いられるようになっている。民主党政権時代(2009年)に設置された「障がい者制度改革推進本部」の影響も大きいのだろう。

「しょうがい」は、もともと「障碍(障礙)」という字が使用されていた。しかし、1949年の身体障害者福祉法の制定の際、「碍」や「礙」の字が当用漢字の制限を受けて使用できないために「害」の字が当てられ、一般的に使われるようになった。

しかし、「害」の字には「わざわい」や「さまたげ」などの意味が含まれ、否定的な印象を受けるという関係者の声が従来からあり、表記変更が求められていた。

ひらがな表記への変更は、障「害」者という表現に付随する悪いイメージを払拭し、障害者に対する誤解や偏見を解こうという意図も含まれている。

法令以外については、ひらがな表記で記述されることも多く、現在、様々な掲示や出版物、団体名などでひらがな表記が用いられるようになった。「害」の表記をひらがなに変える動きは、意識や社会のシステムを変えるプロセスとして期待されている(有田、 2005)。

表記に対する認識と実際の効果とは?

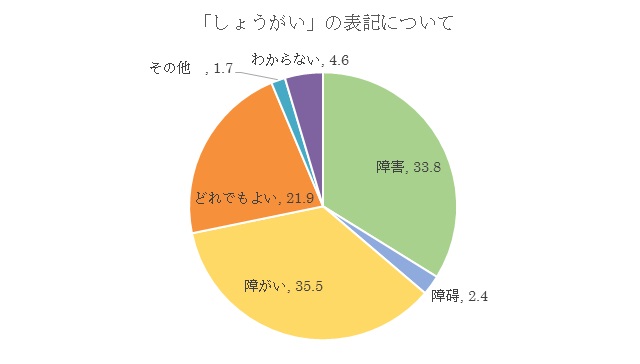

一般的になりつつある「障がい者」表記であるが、世間一般の障害者表記に対する考えはどのようなものだろうか。平成25年に行われた世論調査では、障害者をどう表現すべきかについての国民の意見は、「障がい」35.5%、「障害」が33.8%、「どれでもよい」が21.9%であった。このように表記に関する意見は割れている。

ひらがな表記が障害者に対する態度の変容を促すと期待する見方がある一方、他方で意味がないとする見方もある。

では、実際はどうなのだろうか。「どうすべきか」「こうだろう」という理想や希望、推測と、「どうであるか」「どうだったか」という現実や結果はしばしば乖離する。良かれと思って、適切だと思ってやったことが、実際には意味がなかったり思い通りにいかないことは日常ではよくあることだ。

それでは実際に表記の変更によって障害者に対する態度が変わるのかを検証した調査(栗田・楠見、 2010)を紹介しよう。

調査は大学の講義を受講していた学生348名(男性119名、女性205名、無記名24名)を対象に行われた。調査で実施した質問紙には仕掛けがあり、およそ半数の質問紙は「障害者」と表記され、残り半数の質問紙には「障がい者」と表記されていた。学生はどちらか一方の質問紙を受け取り、自身の障害者への態度について回答した。

「障害者への態度」と一口に言っても色々な構成要素がある。本調査では、障害者に対する漠然としたイメージと、相互作用を想定した交流態度を取り上げた。

イメージはさらに細かく、

社会的不利(例:不利な、困難な)

尊敬(例:立派な、頑張っている)

同情(例:辛い、悲しい)

に分けられた。交流態度についても、

当惑(例:○○障害の人とつきあうにはひどく気をつかう)

交友関係(例:講義が始まる前に○○障害の学生から教室へ一緒に行こうと誘われた)

自己主張(例:忙しいため○○障害の学生の手伝いを断る)

といった相互作用における感情や具体的場面での抵抗が含まれた。

調査では、こういった様々な態度が測定され、表記が一体どのような態度の側面に影響を及ぼすかが詳しく調べられた。なお、この調査では障害種として身体障害を対象としており、質問紙では「身体障害者」あるいは「身体障がい者」どちらかの用語が用いられた。

果たして、表記の違いは障害者への態度に影響を及ぼしていただろうか?

結論から述べると、表記の違いは障害者への態度にほとんど影響を及ぼしていなかった。下記の表は、ボランティアで障害者と接触したことのある者(経験有)とない者(経験無)を分けた上で、漢字表記に回答した者とひらがな表記に回答した者の態度の得点が記されたものである。

得点の差には誤差(偶然による差)が含まれるため、通常、その得点差に意味があるかどうかをなるべく正確に捉えたい場合は、統計的検定にかける必要がある。本調査でも統計的検定にかけた結果、表記の違いによって態度に有意な差がみられたのは、表の枠で囲った部分だけであった。

その部分とは障害者との接触経験がある者の尊敬イメージである。接触経験のある者は、漢字表記よりもひらがな表記の方が、尊敬イメージが強まるということがわかった。言い換えれば、表記の効果とは、接触経験のある者の障害者に対するポジティブなイメージの向上といえる。

しかし、それ以外の態度の要素については、表記の効果はみられなかった。つまり、「障がい者」表記は、障害のある人に対するネガティブなイメージや、交流することへの不安や当惑、抵抗には影響を及ぼさない。特に、接触経験のない者にとっては表記によって障害者への印象が変わることはないようだ。

表現と心のプロセス

表記は一部とはいえ、人の意識に影響を及ぼしていた。それはなぜだろうか。「あじさい」「アジサイ」「紫陽花」など、漢字、片仮名、ひらがなを比べると、ひらがなは丸みを帯びており、やわらかい印象を受ける。実際、季語を扱った研究では、ひらがな表記は他に比べて、よい・やわらかいといった特有のイメージをもつことがわかっている(杉島・賀集、 1992;浮田・杉島・皆川・井上・賀集、 1996)。

「障がい者」表記について調べた今回の調査では、その効果が限定的に現れることがわかった。関心が高かったり、経験に伴う様々な情報があるなど、対象への態度が柔軟であろう人において、ひらがなに合致するイメージ(すなわちポジティブなイメージ)があった時に、ひらがな表記の効果は発揮されるのかもしれない。

表記の効果が限定的であるという結果は、当然といえば当然のことだろう。表現のみで人の意識が大きく変化するのであれば、人間はあらゆる言動に過剰に気を配らなければならないことになる。

もちろん、表現によって誰かが傷つくことは軽視できない問題であるし、戦争やいじめにおいては非人間的な表現を用いて(例:鬼畜、野蛮、馬鹿)、非難や攻撃を煽る。人は、動物や機械よりも人に対して慎重で丁寧に振舞うことを考えると、非人間化するような表現によって行動が変わる可能性も否定できない。

つまり、ある人を「鬼畜」と呼んだり考えたりすることで、その人への振る舞いが冷酷になることもあるかもしれない。そう考えると、表現を単なる言葉のあやだと瑣末に切り捨てるのもいかがなものかと悩まされる。

みなさんはどのように考えるだろうか。

一部であったとしても、態度に変化があることを重視するのか、限定的な効果であること重視するのか、そもそも表記の議論自体に意義を見出すかどうかも人それぞれだろう。人がそれぞれ言葉に対する情報価値をどれほどおいているのかも、この問題の背景に映し出される。

ただし、この調査で捉えていた態度が障害者に対する態度の全てではないこと、調査対象者が限られていること、調査が行われた時期と現在では状況が違うことなど、一度の調査で表記の効果に関する結論を出せないことはご注意いただきたい。

「障害」の捉え方と表記の問題

障害の表現方法も様々であるが、「障害」自体の捉え方も様々である。障害というと、耳が聞こえない、目が見えない、足がスムーズに動かせない、などの機能に注目した定義が浮かんでくる。こういった特徴をもつ人は、不自由だろうと私たちは考える。

しかし、実際にこれら自体が独立して、不自由と結びつくことはない。もし大多数の人間の耳が聞こえなければ?もし多くの人の目が見えなければ?足がスムーズに動かせなければ?これらを前提とした社会が構成されるはずだからだ。実際にあった社会を例に考えてみよう。

アメリカの北東部にあるマーサズ・ヴィンヤード島は、隔絶された地域性と遺伝により、島の多くの人が聴覚障害を有していた。このような地域社会でのコミュニケーションの主体は手話であり、聞こえる者も手話を使っていた。漁業が主体のこの社会では、海の上でのコミュニケーションにおいても手話は有用であった。

この社会では「聞こえない(聴覚障害)」ことは「障害」だろうか?他の多くの社会と異なり、当時のマーサズ・ヴィンヤード島では音声言語がいくら流暢に使えたとしても、手話が使えなければ「障害者」となるだろう。手話がつかえなければ、周囲の人とコミュニケーションがとれず、様々な不自由が生じるからだ。

すなわち、障害とは、機能の損傷や不全ではなく、他者との比較によって生じる数の問題であり、その大多数にあわせた社会の構成が「障害者」を生み出していると考えられる。これが、いわゆる社会モデルと呼ばれる障害の捉え方である。

社会モデルにおいては、変わるべきは社会であり個人ではないとする。なぜなら、障壁を生み出しているのは、障害者本人ではなく健常者という多数派にあわせて作られた社会(例えば、音声言語が主体の情報提供)であり、社会のあり方が変われば、少数派が生きやすくなることも可能だからだ。

一部の障害者団体はこの考えに基づき、ひらがな表記に疑義を呈している。東京青い芝の会は、「ひらがなに置き換えてしまうと、『社会がカベを作っている』、『カベに立ち向かう』という意味合いが出ない。」と述べている(「障害」の表記に関する作業チーム、 2010)。

障害を社会との相互作用の関係で捉えると、ひらがな表記にすることは、社会が作りだす障壁に対する過小評価とも捉えられる。障害をどのように捉えるかによっても、表記の捉え方も変わってくるだろう。(ただし、ひらがな表記を用いているからといってすぐさまその人の障害に対する考え方がわかるわけではない)

忘れてはならないのは、「障害」「障がい」表記の議論の背景に、障害者に対する偏見や差別、誤った理解があるということである。読みたい本を読む、公共交通機関を使う、習い事に通う、みんなと同じ教室で勉強する、受験や就職試験を受ける、親元や施設を離れて一人暮らしをする、多くの人にとって普通で当たり前のことが制限されている人達がいる。これらが「できない」ことは本人のせいだろうか?

社会にある多くの障害物や障壁こそが「障害者」をつくりだしてきた。このように社会に存在する障害物や障壁を改善又は解消することが必要である。―DPI日本会議

2016年4月に障害者差別解消法が施行されるが、法律で全てが解消されるわけではない。結局のところ私たち1人ひとりの意識だろう。その集合が社会である。私たちは差別の現実から目を背けずにいられるだろうか。

参考図書:栗田季佳(2015)「見えない偏見の科学:障害者に対する潜在的偏見を可視化する」京都大学出版会

生瀬克己(1994)「障害者と差別表現」 明石書店

プロフィール

栗田季佳

2013年京都大学大学院教育学研究科博士後期過程修了。博士(教育学)。日本学術振興会特別研究員(PD)を経て,2014年4月より三重大学教育学部・講師。研究テーマは障害者に対する態度,共生教育。