2014.12.19

「演劇とすれ違う」その先に――劇団ままごと「シアターゾウノハナ」

「演劇とすれ違う」ための装置

横浜港の一角、赤レンガ倉庫の見える象の鼻パーク。道端に、「赤い丸に弓矢を打ってください」と書かれたパネルがある。通りすがった人がオモチャの弓矢でその的を射ると、周囲に潜んでいた俳優たちが突然現れて寸劇を始める……。

これは、劇団 ままごとによるTheater ZOU-NO-HANA(シアターゾウノハナ)の仕掛けのひとつで、「スイッチ演劇」と呼ばれている。

「演劇とすれ違う」をコンセプトに掲げるシアターゾウノハナは、こうしたスイッチ演劇や、フラッシュモブ的に始まるゾウノハナ体操、ツアーパフォーマンスなど、様々な仕掛けを施すことによって、象の鼻パーク一帯に「パフォーミング・パーク(演劇的公園空間)」を出現させようとしている。

いわゆる劇場の中であれば、観客と作り手とのあいだに「これから演劇が始まりますよ」という約束事が成立している。だが、劇場を一歩外に出れば、その約束事はもう存在しない。象の鼻パークもそうで、訪れる人たちのほとんどは息抜きや観光に来ただけで、演劇を目当てに来ているわけではない。

そうした多目的な広場に「演劇とのすれ違い」を生み出すにあたって、前述のスイッチ演劇はかなり有効に機能している。発動条件も簡単(太鼓を叩く、じょうろを傾ける、セーターをひろげる、サングラスをかける、ファミコンのBボタンを叩く……etc.)で、「あ、なるほど、これが演劇を発動する装置なのね!」と瞬間的に体感できるようなシンプルなつくりであることがウケている。あっという間に終わる上に、俳優たちが全力でホスピタリティを捧げているので、参加したことでいたたまれない(恥ずかしい)気持ちになることもない。それでいてその人の日常は瞬間的に破砕され、その演劇の一端を担ったという共犯関係を楽しむことができるのだ。

このシアターゾウノハナは2013年の春から断続的に行われており、今回の開催期間は2014年12月5日から23日まで。実はわたしもメンバーとして、『演劇クエスト・港のファンタジー編』という作品をつくるために参加している。劇団 ままごとの活動やこのシアターゾウノハナについては、これまでも何度か観察者的な立場から記事を書いてきた。今回はそこからさらに一歩踏み込んでしまったわけで、ためらいもゼロではなかったのだが、内部に入り込んだからこそ見えてきたこともある。ここではその、内とも外ともつかないような場所から、彼らの活動を紹介してみたい。

自律した多様なメンバーたちの集合体

シアターゾウノハナの30名を超えるメンバーを指揮しているのは、柴幸男(劇団 ままごと主宰)。ヒップホップを大胆に取り入れた『わが星』(09年初演)という演劇公演でセンセーショナルを巻き起こし、第54回岸田國士戯曲賞を受賞。中高生を含めた若者や、多くの同時代人たちに絶大な影響をもたらした劇作家・演出家である。あっと驚くような(ミステリー小説的な)構造を持ち、時空間を自由に飛び越えていく(SF的な)作風を得意としてきた柴は、かつては自分の作品をかなり細かくコントロールして作り込むタイプに見えた。

ところが、この象の鼻テラスでのクリエイションにおいては、柴は全体の動きを見守るだけで、個々のアイデアやその展開の仕方については、大部分を参加メンバーに委ねている。「スイッチ」「ソング体操」「ツアー&アドベンチャー」「クエスト」「ラジオ」「コタツ」「演劇」……などのチームごとにプロジェクトを進め、全体ミーティングで進捗状況の報告やフィードバックを行うというスタイル。前述のスイッチ演劇にしても、妥協のない、厳しくて細やかなダメ出しをしているのは、柴ではなく、スイッチチームリーダーの光瀬指絵であり、柴は時々それを見て感想やアドバイスを述べるだけだ(もちろんその意見は誰よりも鋭く的確だが)。

象徴的だったのは本番2日目。この日は柴が不在だったため、上演後のミーティングは他のメンバーのみで行われたのだが、かなり活発な意見交換がなされることになった。かといって誰かが暴走するわけでもない。発言力のある何人かが議論をリードしつつも、誰かの声が封じられるという空気もなく、意見を言いやすい自由なムードが生み出されていた。

これはとても新鮮なことに思えた。というのも通常の劇団システムにおいて、俳優たちへのいわば「ダメ出し権」を握っている演出家は、絶対的な権力者になりやすい。しかもその劇団の主宰を務めているケースがほとんどなので、公演や劇団運営に関するほとんどの決定権が演出家の手に渡ることになる。「灰皿を投げる演出家」というのは極端すぎるイメージだとしても、稽古場で暴力的な言葉が俳優たちに対して飛ぶことは、さして珍しくもないだろう。

しかしシアターゾウノハナは、そのような旧態依然としたトップダウンの権力システムを回避し、意識の高いメンバーたちによる、自由で風通しのよい集団を形成することに成功している。年齢やジャンル内でのキャリアによって傾斜的な関係が生じることもない(俳優たちはさすがに演じるのが得意なので、わざと咄嗟に「ボスと舎弟」などを演じて周囲を和ませたりすることはある)。仲良しこよしというわけでもない。今回初めて知り合ったという人も多いはず。ほとんど呑みにもいかない。本番が始まって2週目に、初めて何人かの有志で関内の立ち呑み屋でホッピーとモツを頬張ったのだが、それもたまたま呑兵衛が集まっただけのこと。演劇では恒例の「初日打ち上げ」もなかった。「ノミュニケーション」は特に必要とされていないのだ。

「来られる日に来てくれればいいです」という一種のフレックス制のようなシステムのため、全日程への参加が必須ではなく、参加時間や仕事量もそれぞれに差がある。しかしそれによって「あいつは俺に比べて働いてない!」などと不平不満が生まれるのも今のところは見たことがない(だから会社などでよくある、仕事しているのを他人に見せるなどの配慮は必要ない)。みんなそれぞれの仕事をして、キリのいいところまで作業が進んだらサッと帰ってしまう。あるいは自宅や事務所で内職をして、次の日にその成果を持ってくる。そしてそのクオリティは高い。

集団形成の4つのポイント

ではいったい、どのようにしてこの自律した集団性は維持されているのか? 思うに、その鍵となるポイントは4つある。

1つ目は「風通しの良さ」。先ほども述べたように、総合演出の柴幸男は多くを手放し、メンバーに委ねている。クリエイション期間中は、全体集合の時間はあるものの、あとはそれぞれ好きに過ごしてアイデアを形にしていく。散歩をしてもいいし、ごはんは好きな時間に好きな場所で食べればいい。象の鼻パークという、横浜開港の歴史に縁の深い絶好のロケーションは、圧迫感もなく、創造へのインスピレーションをかきたてくれる。

2つ目は「メンバーの多様性」。俳優やダンサーのみならず、演出経験のある人材も何人かおり、さらには音楽家やデザイナーなど、異ジャンルからもメンバーが招集されている。そのため、使われる言語もジャーゴン(内向けの言葉)にならないし、オリジナルの楽曲をつくるなど、できることの幅もひろがる。個々のプロフェッショナルな意識も高く、お互いへのリスペクトもある。

3つ目は「コンセプトの共有と練磨」。「演劇とすれ違う」や「パフォーミング・パーク(演劇的公園空間)を創出する」という大目的が、メンバーたちのクリエイションに推進力をもたらしている。もちろんズレは生じうるのだが、その都度ミーティングや稽古を重ねて修正していく。時間をかけてよりよいものを磨き上げていくということを、演劇に関わる人たちは体感的に熟知しているようだ。

4つ目は「楽しむということ」。たとえ見た目が軽やかなものであったとしても、創作するのは並大抵のことではなく、睡眠不足や焦り、その他の様々な困難に直面することになる。しかしどのメンバーにも、このシアターゾウノハナという場を楽しもう、というモチベーションがあり、だからこそ創造性を発揮できる部分があるように思える。柴幸男もそうだ。もしかすると彼こそが、この「演劇的公園空間」の出現を最も楽しんでいるのかもしれない。

以上は演劇にかぎらず、あらゆる集団組織についても当てはまることではあるだろう。だがこれだけでは説明できない、軽やかな力強さが、シアターゾウノハナには呼び込まれている。その秘密はおそらく、劇団 ままごとが昨年から何度も滞在している、もうひとつの港にある。

小豆島という場所

瀬戸内海に浮かぶ小豆島。オリーブや『二十四の瞳』などで知られる小さな島だ。劇団 ままごとのメンバー(作・演出の柴幸男、制作の宮永琢生、加藤仲葉、俳優の大石将弘、端田新菜)や、今や小豆島のミューズ的存在とさえ呼んでいいであろう名児耶ゆり、さらには山本雅幸らシアターゾウノハナの常連でもある何人かのメンバーたちは、昨年から何度もこの小豆島に足を運んでクリエイションを行ってきた。

少し大きな話になるが、「地域アート」という呼称が生まれて批判もされるくらい、巨大なアートフェスティバルをはじめ、東京を離れた場所でのアートの事例は、特にここ数年で注目を集めるようになった。東京での創作と発表が飽和しつつあるために、新たなフロンティアとして、観光とセットにした東京以外の土地での展開に活路を見出す流れが生まれているのだろう。現代アートとはやや文脈が異なるものの、演劇にもやはりそうした傾向はあり、東京を拠点に活動してきた演劇作家が、アーティスト・イン・レジデンス(滞在制作)によって地方都市で作品をつくって発表する、という事例は目立つようになっている。

アーティストにとってそれは、東京からの息抜き的な脱出になったり、新たな創作のインスピレーションや機会を得る貴重なチャンスになる。しかし逆に、東京文化圏で依拠していた様々な文脈がその土地の観客に通用しないという点では、いわば身ぐるみ剥がされた状態で、芸術との関わり方や生き方を強く問い直されることにもなる。つまり、ここには微笑ましい交流だけがあるわけではない。むしろアーティストは、みずからの存在意義を揺るがしかねない、大いなる葛藤に晒されることになるのだ。

小豆島でもそうだ。東京の小劇場での知名度はまったく通用しない。誰にも知られていない、縁もゆかりもない土地という完全アウェイの環境で、いったい自分たちに、そして演劇に何ができるのか? それを問い続け、実践し続け、結果として大きな手応えを得ているという経験が、ままごとのメンバーの創造性を高めているように思う。

この島でままごとの面々がどのような冒険をしてきたかについては、『小豆島にみる日本の未来のつくり方』という本に「寛容なるホスピタリティがつくる未来」と題してすでに詳しく書いたのだが、あえてひとことで何をしたかと(柴幸男本人の言葉を借りて)言うならば、まず彼らはかぎりなく「チンドン屋みたいな一味」になっていったのだった。

「日常」を変えてしまう身軽さ

チンドン屋とはどういうことなのか? 今年の秋に小豆島に渡り、彼らの活動を目撃してきた落雅季子のレポートからその様子を探ってみよう。『うたう火の用心』と名付けられた練り歩きパフォーマンスについての記述から。

そんな火の用心一行が、馬木映画祭(空き地を利用した映画の上映会)の会場前を通りかかった時のことだった。会場には縁日のように屋台が並び、大勢人が集まっていたが、名児耶と端田はちゃちゃっと現場スタッフと交渉し、飛び入りで『上を向いて歩こう』を歌って盛り上げ、みんなをひとつにしてしまった。これは、ふたりのプロのパフォーマーとしての類いまれなる吸引力のおかげであることはもちろんだが、ままごとが島で積み重ねてきた時間の成せるわざだっただろう。

名児耶はあとで「最初の頃は、いろいろ説明しないとままごとの活動がわかってもらえなかったんだけど、今日はもう、あ、ままごとさんたちだね、はいはいどうぞって感じで(笑)歌わせてもらいました。」と明るく語ってくれた。

会期最終日だったその日、帰り道にひとりの子どもが「さっきのあの曲、もう一回歌いたい」とリクエストすると名児耶は「オッケー、じゃあ行くよ!」とアコーディオンを鳴らし、「ファイヤー!」と叫びながら、軽快なステップで列の先頭に立った。私は、彼女の側に駆け寄っていった子どもから預かった小さな自転車を押しながら、最後列からその光景を眺め、身体と声ひとつで、こんなにも人を惹きつける彼女のパフォーマンスの力をあらためて噛みしめていた。

ここに顕著なのは、俳優たちの身体の身軽さである。身体芸術に慣れ親しんでいるからこその、スッと身体が動く感じ。もしかするとそれは、わたしが演劇というものに感じている魅力の中でも、最たるものと言ってもいいかもしれない。

思い出されるのは、1995年の地下鉄サリン事件の際に、地下鉄でバタバタと人が倒れているのに、その横をすり抜けていつものように出勤している人たちがいたというエピソードである。明らかに異常が生まれていることを察知したとしても、人間の身体は「日常」のルーティーンに縛られ、その習慣に飼い慣らされている。

演劇は、その身体を拘束している「日常」からの命令を、破ったり、突き放したり、組み替えたりすることができる……とわたしは信じている。先ほどのレポートで面白いのは、サッと軽やかに歌い始めた名児耶ゆりの身体だけではない。見知らぬ子どもから自転車を押し付けられ、最後列をトボトボついて歩いているのであろう落雅季子の身体を見て……いや、想像してほしい。彼女は、名児耶のパフォーマンスやそれに触発された子どもによって、観察者であったはずの安全な立場をいつのまにか奪われ、その子の大事な自転車を預かるという形でこのシーンに巻き込まれている。

演劇は「日常」とは異なるルートを使ってものごとを動かしていく。それは、予定されていた人生のプランを鮮やかに書き換えてしまうこともある。先に引用した小豆島のエピソードで、端田や名児耶が、祭りのスタッフとチャチャッと交渉して現場を動かしていくのも、やはり演劇の力を使っていると考えていいだろう。彼女たちは、その身軽さをいろいろな人たちに手渡していく。「あ、ままごとさんだね、はいはいどうぞ」とオーケーを出した地元のスタッフも、おそらくは彼女らの身軽さに心を溶かされているのだ。

ゆっくりと流れる港の時間

小豆島から遠く離れて、再び横浜の港に視点を戻そう。

今回のシアターゾウノハナでは、巨大なコタツが象の鼻パークに出現している。金・土・日・祝日の13時頃から行われる「運び出しの儀」という大仰な儀式によって、この「海の見えるコタツ」はおごそかに運び出される。通りすがりの人たちがコタツに入って、大さん橋に停泊する豪華客船コスタ・アトランティカや飛鳥Ⅱの上空に浮かぶ月をロマンティックに眺めているその光景は、いかにもシュールだ。とはいえ、いつの間にか周囲の風景にこのコタツは溶け込んでいく。「日常」がちょっとだけおかしなことになっている。つい気が緩むのか、知らない人同士が話し始めることもある。ゆっくりと時間が流れる。

今回のシアターゾウノハナでは、刹那的な盛り上がりだけではなく、滞留して何かをゆっくり感じられるような時間も重視されている。例えば、いつでも好きな時に楽しめるインスタレーション作品が置かれているのも象徴的だ。

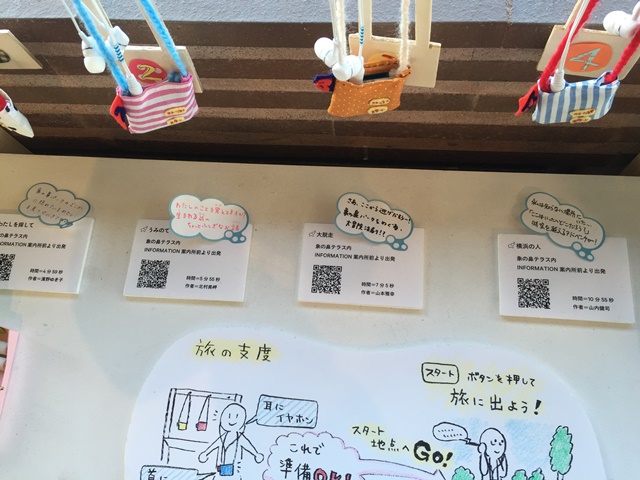

「聴くだけ!3分旅行」シリーズはそうしたインスタレーションの一種。録音された数分間の音声ガイドを頼りに、ひとりイヤホンで聴きながら旅をする小作品群である。どの作品も、それぞれの作り手の個性が出ていて面白い。例えばそのシリーズのひとつ、山内健司の『横浜の人』は、目の前に見えている横浜港の光景をタイムマシンに乗って遡っていくような作品で、過去を扱っているのに、不思議と未来を感じさせる。青年団を平田オリザと共に草創期から支えてきたベテラン俳優の、歴史的地層への関心が反映された快作だと思う。

初日のミーティングで、総合演出の柴は今回のテーマとして「落ち着きと盛り上がりの両立」をさせたいと語っていた。なるほど確かに、スイッチ演劇は「演劇とすれ違う」機会を生み出すには非常に有効な装置なのだが、瞬発力がありすぎて、特に小さな子どもたちがテンションを振りきってしまうこともままある。子どもやその親は喜んでくれるので、パフォーマーをしているこちらも嬉しい気持ちにはなるのだが、ハイテンションに任せるだけでは、単にちょっと楽しい非日常のアトラクションとして認識・処理されることにもなりかねない。

しかし演劇の魅力は、日常と非日常を行き来するところにこそ生まれるものだと思う。当たり前だと思っていた「日常」の足場が、スッとはずれていく瞬間。その時、もうどうにもならない、と思い詰めていたような現実に、新たな世界への回路がひらけてくる。身体がフワッと軽くなっている。ワクワクするような新しい景色が見えてくる。

「パフォーミング・パーク(演劇的公園空間)」とは、そのような日常と非日常との境にある「縁側」のような場所なのかもしれない。完全な非日常のものとして消費することもできない。かといって日常そのものではありえない。その両者のあいだで一瞬迷子になるような、身体的な体験。人間はその時こそ、本当の自由を取り戻すのではないか。スイッチ演劇やゾウノハナ体操に一瞬参加して、つい身体を動かしてしまった、という感じでにこやかに笑っている人たちを見ているとそう思う。

そしてそれを可能にしているのは、やはり俳優たちの力量なのだと、このシアターゾウノハナの現場では日々痛感している。舞台で役を与えられ、その役になりきって生きたり死んだりするのも俳優だが、その力は劇場の外でも大いに活かされるようだ。彼らの動きには無駄がない。意識的・無意識的に、自分の身体や、その周囲の空間のノイズをコントロールする術を身につけているのだろう。

もちろん世の中のすべての俳優にそれができるわけではないのだが、少なくともシアターゾウノハナに集結しているメンバーに共通しているのは、その場を暴力的に破壊するような自己アピールはしない(する必要がない)ということだ。彼らは日常の風景の中にスッと溶け込むことができる。そうしてなんらかの(広い意味での)スイッチがONになると、フッと俳優としての姿を現し、人々を驚かせるのだ。

さて、これを書いている今、会期はまだ数日残っている。もちろん「演劇とすれ違う」と言ってもただ通り過ぎるだけの人がほとんどだが、それでも何かを手渡したい、という気持ちがこの現場には満ちている。しかし何かを手渡されているのは、むしろわたしも含めたパフォーマーたちのほうだったりするのかもしれない。

記憶に残るのは、些細なことだったりする。太鼓を叩くと、周囲に隠れている俳優たちが「よっ、日本一!」「あんたが大将!」などと叫ぶスイッチ演劇がある。ある日わたしは、そのパフォーマーのひとりを務めていた。するとスイッチを堪能したばかりの3、4歳くらいの小さな女の子とその母親がわたしの横に来て、「一緒にやっていいですか?」と訊いてきた。こういうケースではどう対応すればいいのか、しかし光瀬リーダーも鬼ではあるまいしNOとは言うまい……などと一瞬考えて、「もちろん、いいですよ」と答えると、「わくわくするねえ」と言いながら、少女と母親はそしらぬフリをして、誰かが太鼓を叩くのを待った。そしてついに「ポン!」とその音が鳴った時、女の子はとても小さな、しかし晴れやかな声で、「アンタガタイショウ!」と叫んで微笑んだのだった。

プロフィール

藤原ちから

編集者、批評家。BricolaQ主宰。1977年高知県生まれ、横浜在住。武蔵野美術大学広報誌「mauleaf」、世田谷パブリックシアター「キャロマグ」などを編集。主に舞台芸術について様々な記事を執筆。共編著に『〈建築〉としてのブックガイド』。共著に『演劇最強論』。2014年4月、演劇センターFの立ち上げに関わる。また、ゲームブックを手に都市や半島を遊歩する『演劇クエスト』を各地で創作している。