2017.06.29

テクノロジーの〈いま〉を考える02――宇宙開発とリアリティ

テクノロジーは人類の夢を叶えてくれる。その期待をもっとも実感させてくれるものは、多分、宇宙開発だ。宇宙への憧れは常に私たちの心を掴み、テクノロジーの進歩を動機づけてきた。しかし、そもそもなぜ、私たちは宇宙空間にそんなにも心を惹かれるのだろうか。この問題を、政治思想家のハンナ・アーレントとともに考えてみよう。

宇宙開発の今日

宇宙開発の歴史は20世紀の半ばから始まる。1957年にソ連がスプートニク1号の打ち上げに成功し、人工衛星が初めて地球の軌道を周回する。1969年にアメリカの開発したアポロ11号が月面着陸を成功させ、人類が初めて月に足跡を残す。こうした偉業の数々は当時の人々を熱狂させた。もちろん、その背景には冷戦体制下の政治的・軍事的競争があったわけだが、人々が抱く宇宙への憧れは、明らかにこうした政治的利害を超えるものである。

最近の私たちにとっては、小惑星探査機「はやぶさ」が記憶に新しい。「はやぶさ」は、2003年に打ち上げられ、2005年に小惑星に着陸して地表のサンプルを採取することに成功した。その後、2010年に地球への帰還を果たし、史上初のサンプルリターンを成し遂げたことで、大きな話題になった。

この出来事に対する人々の熱狂を物語っているのは、「はやぶさ」を題材にした様々な映画である。『おかえり、はやぶさ』(松竹/2012年)、『はやぶさ 遥かなる帰還』(東映/2012年)、『はやぶさ/HAYABUSA』(20世紀フォックス/2011年)。ざっと数え上げただけでこれだけある上に、いずれの作品においても一流の映画監督や役者が起用されている。

また、昨今は民間企業による宇宙開発にも注目が集まっている。企業家の堀江貴文氏は、必要最低限の性能をもった低コストのロケット開発に力を注いでおり、誰でも宇宙へ行ける未来への希望を語っている。同様の試みは世界中で散見され、21世紀の宇宙開発のプレイヤーは、国家ではなく企業である、といっても恐らく過言ではないだろう。

一方で、宇宙開発は極めてリスクの高い分野である。1971年に打ち上げられたソユーズ11号では、空気が漏出する事故が発生し、乗員3名が宇宙空間で窒息死した。1986年に打ち上げられたチャレンジャー号は発射直後に空中分解し、乗員7名が死亡した。訓練中に死者が出ることも少なくないし、発射場で事故が起きれば、技術者や近隣住民までもが巻き添えになる可能性もある。

しかし、そうしたリスクの高さは、人類が抱く宇宙への憧れにとって、ほとんど何の障害にもなっていないように見える。何故、人はこんなにも宇宙に心を奪われているのだろうか。その理由を、私たちが経験する世界のリアリティとの関係から説明するのが、政治思想家のハンナ・アーレントである。

「地球を脱出する第一歩」

アーレントにとって最大の問題は政治だった。彼女の主著『人間の条件』は、西洋史を振り返りながら政治の本質に迫るものであり、政治思想の重要文献として位置づけられ、日本での人気も高い。しかし、政治を主題にしているにも関わらず、その冒頭は次のようなかなり変わった言葉で始まる。

一九五七年、人間が作った地球生まれのある物体が宇宙めがけて打ち上げられた。この物体は数週間、地球の周囲を廻った。そしてその間、太陽や月やその他の星などの天体を回転させ動かし続けるのと同じ引力の法則に従ったのである。たしかに、この人工衛星は月でも星でもなく、また、私たち地上の時間に拘束されている死すべき者から見れば無窮としかいいようのない時間、円を描き続けられる天体でもなかった。しかし、この物体はしばらく間は、ともかく天体に留まることができたのであり、まるで一時、天体の崇高な仲間として迎えいれられたかのように、天体の近くに留まり、円を描いたのである。(ハンナ・アレント『人間の条件』志水速雄訳、筑摩書房、1994年、p. 9)

政治を扱う著作であるはずなのに、何故、人工衛星の話から始まるのだろう。それは『人間の条件』を手に取るほとんどすべての読者を襲う疑問だろうが、とりあえず置いておく。まずここで確認しておきたいのは、アーレントによる「地球」と「宇宙」の対比である。彼女に拠れば「地球」には「地上の時間」が流れており、人類はその時間に「拘束されている死すべき者」である。これに対して宇宙を支配している時間は「無窮」であり、その時間のなかで永遠に回転し続ける天体は「崇高」である。「人工衛星」はこの二つの異なる秩序の境を超えた。ここに宇宙開発が人々に与える感動の根源が洞察されている。

しかしこの出来事に対するアーレントの評価は必ずしも肯定的ではない。彼女は次のように述べている。

実際、人々の心を満たしたのは、驚くべき人間の力と支配力に対する誇りでもなければ、畏敬の念でもなかった。むしろ、時の勢いにまかせてすぐに現れた反応は、「地球に縛りつけられている人間がようやく地球を脱出する第一歩」という信念であった。しかし、この奇妙な発言は、あるアメリカの報告者がうっかり口をすべらしたというものではなく、二十年以上も前にロシアのある大科学者の墓石碑に刻まれた異常な言葉と期せずして呼応していたのである。そこにはこう書かれてあった。「人類は永遠に地球に拘束されたままではいないであろう」。(前掲書、pp. 9-10)

ここには宇宙開発に対するアーレントの独創的な見解が示されている。彼女は、宇宙への人々の憧れを「驚くべき人間の力と支配力に対する誇り」や「畏敬の念」として解釈するのではなく、むしろ、「地球を脱出する第一歩」として解釈している。すなわち人間は、宇宙に進出したいという積極的な動機によってではなく、地球に留まりたくないという消極的な動機によって、宇宙開発を推し進めている、ということだ。

しかし、何故、人類は地球から脱出したいと考えているのだろうか。もちろん、地球には惑星としての寿命があるし、資源は有限であるし、いつか巨大な隕石が衝突するかも知れない。そうした危機への備えとして、地球からの脱出が構想されるのは不思議なことではない。しかし、アーレントの立場に従うなら、そうした理由は表面的なものに過ぎない。私たちは、あくまでも無意識のうちに、漠然と地球から脱出したいと考えているのだ。

世界のリアリティの喪失

地球とはそこで人間が生まれ、育まれてきた場所であり、疑う余地もなく人類の住家であり、故郷である。もし地球がなくなってしまったら、人間は絶滅する他ないだろう。そうである以上、人間は地球なしには存在しえないのであり、その意味において、地球によって条件づけられている。アーレントに拠れば、地球とは「人間の条件の本体そのもの」(前掲書、p. 11)なのである。

そうであるにも関わらず、人間は何故そこから脱出しようとするのだろうか。アーレントはその答えを近代が始まる17世紀にまで遡って検討する。その際、決定的な転回点として彼女が注目するのが、ガリレオ・ガリレイによる地動説の証明である。

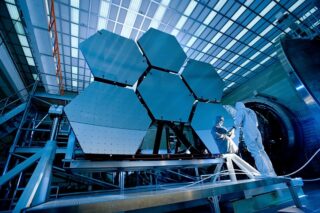

周知の通りガリレイは、天動説に対する地動説の優位性を、天体望遠鏡という装置によって実証した。アーレントが重視するのは、地動説が説明されたことではなく、その説明のされ方であり、つまり、技術的な装置によって真理が説明された、ということである。地動説自体は、ガリレイ以前から、様々な哲学者や科学者によって指摘されていた。しかしそこでは地動説はあくまでも抽象的な理論として説明される仮説に過ぎなかった。これに対してガリレイは天体望遠鏡によってこれを経験的に実証しようとしたのだ。

天体望遠鏡とは何か。それは、人間の肉眼では見えないものを、技術によって見えるようにさせる装置である。その意味において、天体望遠鏡は人間の認知能力を超えている。そして、天体望遠鏡によって説明されるものが真理であるということは、その真理は人間の認知能力を超えたものである、ということになる。

一方で、人間がリアリティを感じることができるのは、自分の肉体で認知可能なものに限られる。そうである以上、肉眼では認知することのできない天体の様子は、人間にとってリアルなものではない。そして、肉体では認知不可能なこうした事象が世界の真理であるならば、そうした真理はリアリティを失うことになる。

こうした観点から、アーレントは、ガリレイに始まる西洋の近代自然科学のうちに、この世界を人間にとってリアルではないものとして説明しようとする趨勢を洞察する。言い換えるなら、アーレントによって性格付けられる近代化とは、人類が世界のリアリティを喪失していく過程に他ならないのだ。

「二重のフライト」

こうしたリアリティの喪失は、実験装置が用いられるすべての自然科学の領域で起きることである。しかし、それは宇宙科学においてもっとも極端な形で現われてくる、とアーレントは指摘する。

近代の物理的宇宙は、ただ表現を超えているだけではない。自然と存在が感覚にその姿を現さないと仮定している以上、これは当然である。問題は、この物理的宇宙が、純粋に推理してみても、想像することもできず、考えることもできないものであるということである。(前掲書、p. 456)

「想像すること」も「考えること」もできない概念としては、たとえば、ブラックホール、暗黒物質、多元宇宙論や超ひも理論などを挙げることができる。それらを「推理」することができたとしても、私たちにとってリアリティをもつような形でイメージすることはできない。しかしこうした概念こそがこの宇宙を合理的に説明するのだとしたら、この宇宙は私たちにとって「想像すること」も「考えること」もできない場であり、まったくリアリティのない世界である、ということになる。

ところで、暗黒物質や超ひも理論などは、それがあればこの宇宙が合理的に説明できるという仮説的な概念であり、物象として提示できるものではない。要するにそれは、見方を変えれば、人間が自らの理性によって作り出した概念に過ぎない。一方で、アーレントに拠れば、リアリティを感じさせるものとは、私たちが五感で認知可能なものであり、つまり私たちの身体の外部に実在するもの、他なるものでなければならない。宇宙科学において示されるリアリティの欠落は、この意味において、世界が人間自身の理性によって翻訳され、その理性にとって、つまり人間にとっての他なるものが失われるという事態である。アーレントは次のように述べる。

以前なら人間は、自分自身でないもののリアリティを経験することができた。しかし、今日、それと同じ経験をしようとする途端、自然と宇宙は「人間を逃れ去る」だろう。そして現代科学が扱っている宇宙というのは、実験の中に現れる自然の行動に合わせて解釈され、作業上のリアリティに技術的に翻訳できる原理そのものに合わせて解釈されている。このような宇宙は、まったく表現することのできないものである。(前掲書 p. 455)

こうした観点からアーレントは、宇宙開発のうちに象徴される現代社会の精神状況を「地球から宇宙への飛行(フライト)と世界から自己自身への逃亡(フライト)という二重のフライト」(前掲書 p. 17)によって性格づけている。すなわち彼女に拠れば、宇宙開発とは、宇宙を人間の理性によって解釈されたものとして捉える限りにおいて、ある意味においては「自己自身への逃亡」以外の何ものでもないのだ。

宇宙開発と想像力

以上のようなアーレントの思想からは次のようなことを学ぶことができる。すなわち、宇宙開発に対する人間の欲望を理解するためには、私たちが抱く「地球」と「宇宙」のあり方を捉えなおさなければならない。そしてそれは、彼女が論証して見せるように、17世紀にまで遡って考え直されるべき巨大な問いである。

同時に、彼女の議論において特徴的なのは、この問いを「リアリティ」という観点から考えていることである。宇宙開発の前提となる宇宙観は、この宇宙がそもそも人間には想像できないものであり、したがってリアリティの欠落したものである、ということに他ならない。

私たちには、暗黒物質でキャッチボールすることはできないし、ブラックホールの匂いを嗅ぐこともできないし、超ひも理論で前提にされる高次の次元で、猫と昼寝することもできない。そんなことは想像することもできない。しかし、この想像不可能な概念によって形作られているのが、私たちの生きる世界なのだ。

ここには、逆説的な仕方で、宇宙開発に対して私たちが抱く熱狂の理由が示されているように思える。冒頭で示した通り、小惑星探査機「はやぶさ」は日本に大きなムーブメントを引き起こした。しかし、もしかしたらその理由は、「はやぶさ」が史上初の偉業を成し遂げたからでも、トラブルを克服して奇跡的な帰還を果たしたからでもないのかも知れない。むしろ、手で触れられるという意味で、私たちにとってリアルな存在である「はやぶさ」が、7年間をかけて60億kmを飛行し、小惑星の地表に降り立つという、人間の想像を超えた任務を、つまり人間にとってリアリティのない任務を遂行したという事実こそが、人々の心を揺さぶったのではないだろうか。

そうであるとしたら、宇宙開発への情熱は、リアリティを再び取り戻すことへの欲望として解釈されるのかも知れない。しかし、アーレントの思想に従うなら、その宇宙は人間の理性によって解釈されたものである。そうである以上、宇宙をどれだけ探索したとしても、私たちには他なるもののリアリティを得ることができない。それを単なる自縄自縛と捉えるか、あるいは、決して叶えられないこそ、いつまでも人々を惹きつける無尽蔵な希望と捉えるかは、人によるのかも知れない。

プロフィール

戸谷洋志

1988年、東京都世田谷区生まれ。専門は哲学、倫理学。大阪大学大学院博士課程満期取得退学。現在、大阪大学大学院医学系研究科 医の倫理と公共政策学教室 特任研究員。現代思想を中心に、科学技術をめぐる倫理のあり方を研究している。第31回暁烏敏賞受賞。近著に『Jポップで考える哲学―自分を問い直すための15曲』(講談社/2016年)がある。