2015.03.04

事前的ルールを選ぶ自由──リバタリアンはハイエクを越えよ

この連載では、ここ数回、「固定的人間関係がメジャーだった世の中から、流動的人間関係がメジャーな世の中への転換に合わせて、それにフィットした政策を支える思想も転換しなければならない。それは何か。」ということを見ています。新自由主義も第三の道も、それぞれナショナリズム、コミュニタリアニズムという、固定的人間関係にフィットした思想を採用したために矛盾に陥ってしまったのでした。

そこで前回から、流動的人間関係にフィットした思想として最有力の、リバタリアンの思想を検討しています。リバタリアンと言えば、「税金なんか払わないよ」と言っている人たちというイメージが強いのですが、「左翼リバタリアン」と呼ばれる一派は、困った人のために税金をとることを正当化しています。彼らの言い分によれば、自分の身体をどう動かすかは各自の自由だとする「自己所有権命題」は認めるけど、それを各自の外部のモノにまで適応する根拠はないから、そこからあがる収益には税金をかけていいとのことです。とくに、人為で生産できない「土地」などの収益についてはそうだとします。

前回私は、こうした議論を受けて、課税が正当化される私なりの理屈を提案しました。それは結局、今どこの国でも普通に見られるような所得税や法人税の制度が、リバタリアンの立場に立っても否定されるわけではないことを示したにすぎないとも言えます。

しかし、以上の理屈では、税金をとっていくことは正当化できても、それを福祉のために使ったり、景気対策のために使ったりすることは、まだ正当化できていません。左翼リバタリアンは、リバタリアンの中心価値である「自由」の外から、たとえば「所得の平等」のような別の価値を持ち込んでこれを正当化していますが、そうではなくて、「自由」のような、流動的人間関係にフィットした価値観自体からこれが導き出せないのかが、以降のお話の課題になります。

「自己責任を担える理性的個人」という想定への批判

さて、このような私の企てに対しては、普通の左派の側からも、普通のリバタリアンの側からも、当然批判があるだろうと思います。

普通の左派の側からは、「自己責任論! くわばらくわばら」という反応があるでしょう。もともと、「リスク・決定・責任」が一致する社会を目指すために、決定の結果に自分で責任を負う「自己決定の裏の責任」の成り立つ、個人の自由な意思決定を尊重しようというのが私の議論のモチベーションでしたから、こんな反発をいただくのも当然です(注)。

(注)もちろん、批判者の側は、現代日本で蔓延する特殊な「自己責任論」を念頭において反発するケースが多いだろう。これについては、この連載の第9回で取り上げたように、現代日本で蔓延する「自己責任」論は、流動的人間関係で成り立つべき「自己決定の裏の責任」の責任概念に立つものというよりは、多分に、固定的人間関係で成り立つ「集団の中で与えられた責任」の責任概念との混同があったと言える。本来の自己責任論は、困っている人を道徳的に劣った人というニュアンスで責めるものではない。

もちろん、私としてはここで、「自己決定の裏の責任」の責任概念に立ったとしても、福祉や医療や教育や景気対策への公的責任が否定されることはないということを述べたいのですが、たとえそうだとしても、やはりもっと根源的な批判は残ると思います。

それは、わかりやすいように極端な例をあげれば、認知症の人が自分で選んだ行為の結果困ったことに陥っても、「自己責任だから甘んじて自分で引き受けろ」と言っていいのかというような問題です。

ギャンブル中毒の人がギャンブルに負けた結果陥った貧困は、どこまで自己責任と言えるのか。もともと中毒という時点で支援が必要だったのではないか。そもそもを言えば、我々大人の普通の健常者も、ほんとに「自己決定」なんかしているのか。その時代、その国の文化の中で各自に期待される役割にそって振る舞うようにさせられているだけなのではないか。あるいは、大資本や国家権力の、巨費をつぎ込んだ宣伝の力で、知らず知らずに選ばされているだけなのではないか……等々。

これに対してこの段階で一言だけ根本的な反論をさせていただけるならば、このような議論は、固定的人間関係のシステムの中では成り立ったかもしれませんが、流動的人間関係のシステムで、そのままあてはまるものではありません。

しかし、普通のリバタリアンの想定に対する批判としては、たしかにあたっていると思います。というのは、普通のリバタリアンが想定している個人というものが、自分のやることを理性的に判断して選びとる合理的個人であることは間違いないからです。周りの人や権威や常識に流されたり、しばしばいいかげんな判断をしたりする現実の人間に、こんな想定から導かれる結論を押し付けて、「自己決定の責任を取れ」と迫ってもいいのでしょうか。

このことは、あとで効いてくる大事な問題ですので、覚えておいて下さい。私自身は、必ずしも合理的個人を主人公に据えなくても「自己決定の裏の責任」の議論は成り立つと思っているのですが、詳しくは後回しにします。

積極的自由であって消極的自由でないから駄目という理屈

逆に、普通のリバタリアンの側からは、「おおこれは『積極的自由』ではないか! くわばらくわばら」という批判がなされるでしょう。

じつは福祉の必要を「自由」から基礎づけること自体は、そんなに突飛なことではありません。生存したいということは誰にとっても根源的な欲求であり、それを実現する自由がなければ、他のどんな自由も実現できないことは、あまりにも自明だからです。多くの論者がこの理屈で、福祉政策を自由主義的に基礎づけることを試みています(注)。

(注)立岩真也(2004)『自由の平等──簡単で別な姿の世界』(岩波書店)は、「人の存在とその自由のための分配を主張する」と宣言して始まる(2ページ)。「自由の主張からはむしろ分配が擁護される。得られることはよい。それは生きられるのがよいことの一部であり、そのことによって自由に生きていける。自由がよいものなら、それは誰にもあってよいとしよう。つまり自由が普遍的に、誰にでも認められるなら、分配が支持される」(3-4ページ)。リバタリアンとされる人々でも、連載第3回で触れたように、ハイエクは最低限所得保障の必要性を認めていた。日本のリバタリアンの代表的論客の一人である森村進も、最低限の生活保障を法律で定める必要を認めている。森村(2001)『自由はどこまで可能か──リバタリアニズム入門』(講談社)45ページ。

稲葉振一郎によれば、現代リバタリアンの教祖のノージック自身、明示してはいないが、この理屈を受け入れるのではないかとのことである。なぜなら、ノージックが提唱する「最小限国家」が成立するためには、国家成立の前段階の安全保護機関から、市民が「保護証券」を買って保護下に入らなければならないというストーリーになっているのだが、これが買えない貧しい人については、税金を原資にして、これを買うためのクーポンを与えると言っているからである。そこまで貧しい人は、無理にその安全保護機関のメンバーに加えなくても、力で圧倒できるので治安維持に支障はないはずなのに、こんなことをわざわざするということは、ノージックが価値を置く個人の権利・不可侵性の前提に、個人の生存があるとみなされているはずだということである。稲葉振一郎(1999)『リベラリズムの存在証明』(紀伊国屋書店)262-263ページ。

しかし普通のリバタリアンは、生存を実現する自由のために公的政策を使うなんて、「積極的自由」だから駄目だと言うでしょう。「積極的自由」とは、「意図することを実現する自由」(注)のことです。曰く、これを実現するためには、「もっといい顔になってモテたいから国家がなんとかしろ」等々と、自由実現のために国家の介入が要請されることになる。

(注)「積極的自由/消極的自由」という概念区分を提唱し、積極的自由批判、消極的自由の擁護を主張したアイザイア・バーリン(1909-1997)のオリジナルな表現によれば、「ひとが自分自身の主人であることに存する自由」。バーリン『自由論』(小川晃一ほか共訳, 1971, みすず書房)320ページ。

そんな要求が続々持ち込まれると、要求どうしのぶつかりや資源の制約を解決するために、結局政治判断が入らないわけにはいかない。そうして、特定の政治的意図のもとに人間が動員される始末になる──とされます。行き着くところ、ナチスやスターリン体制のような全体主義体制になっちゃうというわけです。

これに対して彼らが提唱するのは「消極的自由」です。これは、「やりたいことをやるのに、他人から意図的な妨げを受けない自由」(注)のことです。もちろん、他人に迷惑をかけるのは、他人の自由を意図的に妨げるから駄目とされます。その一方、「顔が悪い」という妨げは、自然の摂理にすぎず、他人による意図的な妨げではないので、そのせいでモテなくても自由の抑制にはならないわけです。

(注)同じくバーリンのオリジナルな表現では、「わたくしが自分のする選択を他人から妨げられないことに存する自由」前掲書320ページ。

これと同じ理屈で、誰も意図的にコントロールしていない、市場の自動運動の結果、極貧で生存の危機に陥ったとしても、それは自由の抑制にならないことになります。ここで生存のスムーズな実現を妨げているものは、他人による意図的な妨げでないとされるからです。公的権力の役割は、他人の自由への意図的な妨害を禁止することに限定されるべきだとされます。

この消極的自由論には、二点ばかり議論すべき問題があると思います。一つは、意図的でない制約や強制ならば、はたして自由の抑圧ではないと言えるのかという問題です。

もう一つは、積極的自由へのリバタリアンによる批判の本質的な論点が、「自己決定の裏の責任」を問えるような理性的個人の想定と、矛盾してしまうのではないかという問題です。

リバタリアンの消極的自由論への批判者は、その積極的自由批判の議論を「つまらないケチつけ」であるかのように簡単に片付けてしまう印象がある(注)のですが、私はこれはとても大事な問題を提起している論点だと思っています。それは、理性を「主体」にして、人間を「対象」としてかかわる図式でもって「自由」を理解することの危険ということです。

(注)立岩前掲書でもそう感じる。42-46ページ。

ところが、自由な意思決定の裏で責任を引き受けるリバタリアンのお手本のようなケース、たとえば、市場ニーズを理性的に調査分析して新商品を開発し、マーケッティングを行い、結果としてはずれたら損失を引き受ける実業家にとっての「自由」は、ほかならぬ、理性を「主体」にして、人間を「対象」としてかかわる図式で理解されたものではなかったでしょうか。

以上二つの問題を解くことが、以降のこの連載の課題になります。

人身御供は自由の抑圧とは言えないのか

ではまずここでは、一つ目の問題、意図的でない制約や強制ならば、はたして自由の抑圧ではないと言えるのかという問題を考えたいと思います。

この連載の第3回(『ケインズの逆襲、ハイエクの慧眼』第3章)で詳しく検討しましたように、自由主義思想の巨匠ハイエクは、国家権力による意図的な制約を個人の自由への抑圧として激しく批判する一方、人々が事前に予測可能な、意図的でない制約ならば、それは自由の制約ではないとして認めた典型的な論者です。

ではたとえば、ある特定の基準にあてはまった子どもが15歳になったら神の生贄に捧げられることが、誰の意図でもなく大昔から決まっていて、本人は生まれたときからそのように扱われて育てられて、自分の運命がきっちりと予見可能なとき、そのような掟はこの犠牲者の「自由を奪っている」と言えなくなってしまうのでしょうか。これはまさに、ハイエクが尊重した予見可能な「自生的秩序」の典型に当てはまってしまうように見えるのですけど。

ハイエクを伝統大好き保守オヤジに仕立て上げて持論を権威づけたい保守主義者は、昔からひきもきらないと思いますが、意図的に設計されない秩序ならOKというならば、奴隷制度でも身分制度でも、今あげた人身御供でも「何でもあり」になります。もちろん、そんなことがハイエクの言いたいことにかなっているはずはありません。

でも、だったらハイエクはどんな基準で、意図的に設計されない秩序のいい、悪いを判断していたのでしょうか。ハイエクは、18世紀イギリスの保守主義思想家とされるエドマンド・バークを、まるで崇拝者のように引用しています。ところが中澤信彦さんによれば、ハイエクが引用したバークの文章の中には階層秩序肯定の主張があるそうなのですが、ハイエクはそれを目にしているはずなのに、そのことには言及していません(注)。

(注)中澤信彦(2014)「ハイエクの保守主義──ハイエクはバークをどのように読んだのか」、桂木隆夫編『ハイエクを読む』(ナカニシヤ出版)第2章、56ページ。

バークにとっては、ハイエクの意にかなった自生的秩序だって、階層秩序だって、どちらも「自然の秩序」という同じ発想からつじつまがあって正当化されているもののはずです。それを、片方はとりあげて、もう片方は無視するのはまったく得手勝手に見えます。ちゃんとした基準を明示してもらわないと困るという気になります。

ハイエクの重視するのは「偉大な社会」の普遍的ルール

じつは、ハイエクをよく検討すれば、ここに区別をつけていることがわかります。私も十年以上前から、ハイエクが対象としているのは「開かれた社会」とか「偉大な社会」と呼んでいる社会だということを強調していました(注)。「偉大な社会」というのは、アダム・スミスが近代市民社会を指して言った言葉です。どこの誰とも知らぬ多数の多様な人々が、依存関係の中に入っている社会のことです。これは「部族社会」とは違うものとされています。

(注)拙著(2001)『近代の復権』84ページ。

この違いを土井崇弘さんが、コミュニタリアンの主張と比較しながら、実に明解にまとめています(注)。

(注)土井崇弘(2014)「ハイエクの共同体論──「大きな共同体」と「薄い伝統」」桂木編前掲書第3章。

土井さんの用語法も混ぜて、このハイエクの考えを紹介すると、──「偉大な社会」は、さまざまな価値観、さまざまな具体的目的を持った人々が依存しあう社会なので、そこで必要になるルールは、共通の価値観や目的を持たないものでなければならない。だからそれは、手段だけを問う抽象的なルールでなければならない。そこで適用される伝統は、「薄い伝統」である。それに対して、小さな共同体である「部族社会」では、すべてのメンバーが共通の価値観を持って、具体的な共通の目的にしたがわなければならない。だからそこで成り立つのは「厚い伝統」である。「部族社会」におけるように、特定の具体的目的に対する服従を強制されることは奴隷状態に等しい。──ということです。

そして、この「薄い伝統」が形成されるのは、さまざまに価値観の異なる共同体の人たちの間に交易が広がっていくことで、それらの価値観を超えた共通ルールが、各々の伝統が薄まることで作られていくからだとされています。

おわかりの通り、この区分はこの連載で言う、流動的人間関係と固定的人間関係の区分に対応しています。土井さんの言う「薄い伝統」は、流動的人間関係で成り立つ「伝統」、「厚い伝統」は、固定的人間関係で成り立つ「伝統」と言うことができます。

土井さんは、ハイエクが、彼の重視する「薄い」方の「伝統」について、コミュニタリアンのように伝統の複数性を想定せず、伝統間比較論もしていないことを指摘し、それは彼が「大きな共同体」を想定するからだと言っています(注)。要するに、最も抽象的レベルの議論で想定される純粋モデルとしては、世界中が一つの市場で覆われたときのルールを考えていると見ればいいです。

(注)同上83ページ。

とすると、これはちょっと逆説的に思えるかもしれませんが、ロールズの議論を連想させるものがあります。つまり、個々の小さな共同体で成り立つ「厚い伝統」は、ロールズ用語の「善」、コミュニタリアン風に言えば「共通善」に基づくものです。他方、「偉大な社会」で成り立つ「薄い伝統」は、ロールズ用語の「正義」に対応するものと言えます。要するに、文化や民族の違いを超えて、普遍的に通用するものということです。普遍志向の規範論ということで、ハイエクとロールズは共通しているということになります。

ただし、ロールズの場合は、これが彼自身のような頭のいい哲学者によって合理的に「天降り」的に見出されるものだったのに対して、ハイエクの場合は「自生的」に形成されるものだという大きな違いがあります。しかしここで、「自生的」と言ってしまうと、うっかりすると、できあいの「部族社会」の伝統を肯定してしまうことになるわけですが、そうではなくて、ハイエクの場合、まず「市場ありき」なわけです。市場が文化や民族を超えて広がっていくことによって、その範囲内に普遍的に通用するルールが形成されていくという見方です。

それゆえ、ハイエクにのっとるならば、やっぱり人身御供の掟は人の自由を奪っているとされなければなりません。特定の文化でしか通用しないルールによる制約は、自由の制約とみなしていいということになるからです。

誰にも命令されないのにみんなイヤイヤ残業するケース

しかし、それでもまだ私には疑問が残ります。意図的でなく、事前に予見でき、しかも文化や価値観を超えた普遍性がある制約ならば、晴れて「自由の制約ではない」とみなしていいのでしょうか。

私はそうではないと思います。それは、この連載の前半、『ケインズの逆襲、ハイエクの慧眼』で検討した「複数均衡」の問題があるからです。

たとえばこんな例を考えてみて下さい。──職場でみんな夜遅くまで残業している。ところがじつはこの中で誰も残業したくてやっている人はいない。別に上司から命令されたわけでもない。ただ、他の人たちが残業しているのに、自分だけ先に早く帰ったら、他のみんなに迷惑をかけて白い目で見られて、今後いろいろ不利な扱いをされるかもしれない。だからみんなイヤイヤ残業している……こんな例です。

この例では、残業を意図的に強制している人はいません。みんな心の中では反対なのです。だけど、他者がみんな残業するという予想のもとで、各自自分に不利にならないように行動を選んだ結果が、全体で合成されて、本当に予想通りみんな残業してしまう。これは誰も設計していない「自生的秩序」です。

残業なんか大したことないと思うかもしれませんが、同じ図式で深刻なことがいっぱい起こり得ます。「イジメ」など、イジメている当の本人たちは誰一人イジメたいと思ってイジメているわけではないかもしれません。ただ、めいめいが、被害者をかばったら自分もイジメられると思って、そうならないように、自分はあたかも被害者に同情していないように周囲にアピールするために、自己保身でイジメているだけなのかもしれません。世の中でよくある「差別」も同じ図式ですね。

時にはこんな図式で戦争まで起こるかもしれません。国民みんなが対立国の悪口を言って強硬外交を主張していたらどうなるでしょう。自分だけ弱腰のことを言っていたら周囲から迫害されるかもしれません。だからみんなそうならないように、自己保身のために周囲に口を合わせているのですが、じつはみんな内心では戦争なんかなったらヤバいとか、経済関係が縮小したら結局損だとか思っている。なのに結局、誰も意図的に強制する人がいないのに、マスコミも政府も世論にウケるように振る舞ったら、どんどんはずみがついちゃって、戦争までいってしまうとか…こんなこと、十分ありがちなことです。

これまでのリバタリアン思想って言ったら、やっぱり個人の自己主張が強いアメリカ社会で生まれた思想だけあって、こういったケースを問題にする視点が薄いと思います。「残業したくないなら帰ればいいじゃないか」ぐらいに思うんじゃないでしょうか。周囲の目を気にしてお互いに縛りあうという事態の深刻さにピンとこない人が多いのだと思います。だから、人為によって意図的に設計された強制ばかりを問題にしてすませてしまうような気がします。

しかし、仮にも個人の自由を最高価値に掲げる以上、この日本では、ムラ社会的集団主義の相互束縛を問題にできないようじゃ、いったい何のためのリバタリアンかということになります(注)。上の例で、残業をすることを選んだのは自分ですけど、これが「自由な自己決定」と言えるならば、強盗にピストルをつきつけられて、殺されるよりおカネを渡すことを選ぶのも「自由な自己決定」、独裁者に逆らって死刑になるより独裁者の命令に従うことを選ぶのも「自由な自己決定」ということになってしまいます。これらの行動を選ばなかったときの実害の差は程度問題でしかありません。日本型集団の中で「村八分」されることは、時には自殺する人もいるくらいストレスフルなことですから。

(注)齋藤純一(2005)『自由』(岩波書店)15ページによれば、丸山眞男ら日本の戦後自由主義思想にとっては、会社や学校も含む「共同体」が、自由への脅威ととらえられていたと言う。

ミルの「慣習による専制」

19世紀イギリスの代表的な自由主義思想家、ジョン・スチュアート・ミルの古典『自由論』は、さすがにこの問題を主題の一つにしています。公式の国家権力の専制よりも、世の中の多数派による非公式な専制の方がよっぽど恐ろしいと言っている(注)のです。「それは政治的な圧迫のように極端な刑罰をちらつかせたりしないが、日常生活の細部により深く浸透し、人間の魂そのものを奴隷化して、そこから逃れる手立てをほとんどなくしてしまう」(注2)と言います。そして次のように言います。

(注)J.S.ミル『自由論』(斉藤悦則訳, 2012, 光文社文庫)19-20ページ。

(注2)同上書19ページ。

したがって、役人の専制から身を守るだけでは十分ではない。多数派の思想や感情による抑圧にたいしても防御が必要だ。すなわち、多数派が、法律上の刑罰によらなくても、考え方や生き方が異なるひとびとに、自分たちの考え方や生き方を行動の規範として押しつけるような社会の傾向にたいして防御が必要である。社会の慣習と調和しない個性の発展を阻害し、できればそういう個性の形成そのものを妨げようとする傾向、あらゆるひとびとの性格をむりやり社会の模範的な型どおりにしたがる傾向、これにたいする防御が必要である(注)。

(注)同上書20ページ。

さらに、ミルがこのような抑圧に反対し、周囲に同調しない個性を守ろうとした理由に注意して下さい。その重要なひとつは、既存の慣習にしばられたままでいると、世の中が進歩しなくなるということです。「慣習による専制は、人間が前に進もうとするのをいたるところでたえず妨げる。慣習よりも良いものをめざそうとする精神に、たえず反対する」(注)ということです。つまり、もっとみんなが良くなる秩序があるかもしれないのに、そうではない秩序に人々を縛り付けてしまうと言うことです。

(注)同上書171ページ。

複数のナッシュ均衡の悪い方にはまる

こうした話は、私が今うっかり「ムラ社会」などと書いたので、さきほどの、「部族社会」「偉大な社会」の分け方での「部族社会」での慣習のケースであって、ハイエクの望む「偉大な社会」の普遍的ルールではないではないと誤解されるかたもいらっしゃるかもしれません。そうではないのです。事態の非常に抽象的、本質的な構造が、こうした問題を引き起こすのであって、それは、特定の文化や価値観には関係ありません。

お気づきになったかたも多いと思いますが、上にあげた、残業やイジメや戦争などの図式は、連載第5回(『ケインズの逆襲、ハイエクの慧眼』第5章)でご紹介しました、ゲーム理論のナッシュ均衡として説明される制度秩序になっています。

「ナッシュ均衡」というのは、「他人が今の行動をとるかぎり、自分も今の行動をとることが一番マシになっているという状態に、みんなお互いなっている状態」のことでしたね。一旦この状態にはまると、なかなか抜け出すことはできません。もっとみんなの状況がよくなるナッシュ均衡があるかもしれないのですけど、他人が今の均衡でとるはずの行動をとると予想されるかぎり、自分も今の均衡でとるはずの行動からはずれることはできない。結局予想どおり、今の均衡でとるはずの行動をみんながとってしまうというわけです。

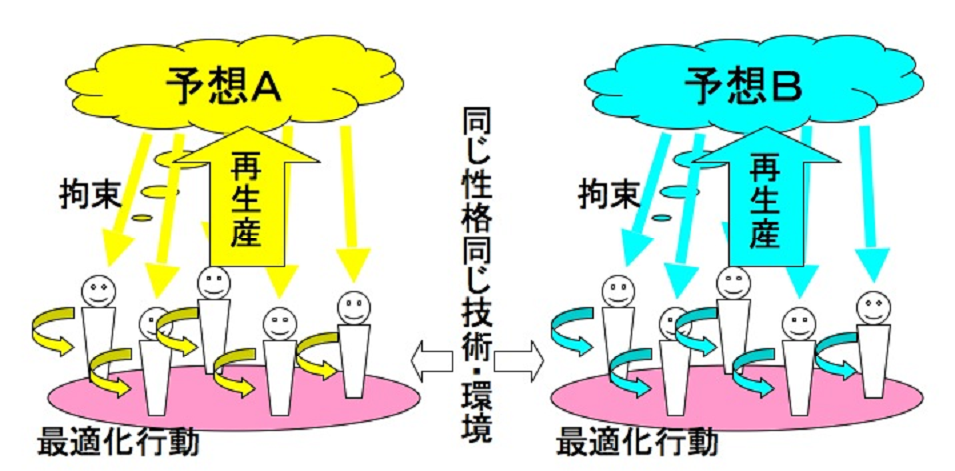

連載第5回でこの事態を説明するために使ったイラストをもう一度掲げておきましょう。

「予想A」のもとでと「予想B」のもとで、人々の性格も能力も好みも技術も環境もまったく変らなかったとしても、人々が「予想A」を抱くもとでは、各自一番マシになるように振る舞って「予想A」が自己実現され、人々が「予想B」を抱くもとでは、各自一番マシになるように振る舞って「予想B」が自己実現されます。

そうすると、「予想A」の秩序の場合と比べて、「予想B」の秩序ではヒドい境遇に置かれる人がたくさんいるかもしれませんが、それは、たしかに各自が最適になるように自分で選んだ結果だとしても、決して「自己責任」とは言えないことになります。それを「自己責任」と言うならば、ピストルをつきつけられて強盗に大金を渡したせいで生活が苦しくなったとしても、それは「自己責任」だと言われなければならなくなります。

独裁者の強権支配も同じ図式

上にあげたイジメや戦争の例は、私の以前の著書の『「はだかの王様」の経済学』(東洋経済新報社)の最初のほうにあげたものです。そこでは、これらはみな、みんなにとって困ったナッシュ均衡におちいったケースとして、童話の「はだかの王様」と同じになっているという説明をしています。

「愚か者には見えない服」を着ているとされた裸の王様について、「愚か者でない者はみんな、『王様はすばらしい服をお召しだ』と言う」という予想が成り立っていたら、「王様は裸だ」と正直に言うと周りから愚か者扱いされて不利になる。だからそうならないように、自己保身のために「すばらしい服をお召しだ」と言うことを選ぶ。みんながそういう選択をするので、当初の予想は自己実現し、この秩序が維持されるというわけです。

さらに、この本ではこれらの例に続いて、暴君の支配もこの図式と同じだということを述べています。織田信長の支配の末期では、明智光秀だけでなくて、羽柴秀吉も徳川家康も柴田勝家も、みんな信長に嫌気がさしていたかもしれません。

でも自分以外の武将たちがみんな信長に忠実だと予想されるかぎり、自分一人反逆しても他の武将たちによってたかって攻められて負けるに決まっています。そうである以上、めいめい信長に忠実に振る舞って、当初の予想は自己実現され続けることになります。「王様は裸だ」と言って他人に愚か者扱いされないように、各自「王様はすばらしい服をお召しだ」と言うのと同じで、上からの命令がなくても、互いの「横にらみ」で、自分にとってちょっとでもマシになるように、既存の予想どおりの行動を自ら選んでしまうわけです。

どんな独裁者だったとしても、自分自身が百人力だったり超能力があったりするわけではありません。それどころか、よぼよぼの爺さんだったりします。にもかかわらず、たくさんの国民を気ままに殺し、思いのままに動員する絶対権力をふるえた例はいくらでもあります。それは、「軍隊や警察や憲兵や秘密警察等々が、みんなその独裁者に忠実で、逆らったら弾圧してくる」という予想が成り立っているからです。

その予想のもとでは、どんなに強い軍人でも警察官でも憲兵でも秘密警察の人でも、自分たち一部の者だけ逆らっても、他の軍人や警察官や憲兵や秘密警察等々に鎮圧されますので、たとえ全員が内心では独裁者にあいそをつかしていても、めいめい自己保身のために独裁者に忠実に振る舞うことを選び、当初の予想が自己実現されるわけです。

そうすると、消極的自由論者は、「意図された制約・強制は自由の抑圧、意図されざる制約・強制は自由の抑圧にあらず」としますけど、リバタリアンなら誰もが「意図された制約・強制の典型」とみなすはずの、気ままな独裁者の強権支配自体、上の残業の例やイジメの例同様の、各自の最適化行動の意図されざる合成結果として成り立っていることがわかります。

そうすると、片方を自由の抑圧とし、他方を自由の抑圧にあらずとする根拠なんかないことになります。

つまり、上のイラストの、「予想A」が「独裁者の命令を誰もきかない」という予想、「予想B」が「みんなが独裁者の命令をきく」という予想だとすると、それぞれ、残業の例やイジメの例同様、その予想のもとでの各自の最適行動によって、予想が自己実現されて維持される事態として見ることができます。

すると、このケースでは、「予想B」のもとで人々が自由を奪われていて、「予想A」では自由の抑圧から解放されているとみなすことに、どんなリバタリアンも異論はないと思いますが、そうだとすると、「予想A」が「誰も残業しない」という予想、「予想B」が「みんなが残業する」という予想だとしたときにも、事態の本質は変らないはずです。「誰も意図して命令していないのに、みんながいやいや残業している」という事態もまた、「暴君の支配」と同様に、「自由の抑圧」だとすることに文句はつけられないはずです。

不況に落ちて失業するのも同じ図式

このように考えると、「市場の自動運動の結果、思いどおりにならないはめにおちいる事態は、自由の抑圧にあらず」とする消極的自由論の主張も、やっぱり考え直さなければならないことがわかります。

この連載の第7回(『ケインズの逆襲、ハイエクの慧眼』第7章)では、上のイラストの「予想A」を「インフレ予想」、「予想B」を「デフレ予想」として、それぞれが均衡として自己実現される事態を説明しました。

すなわち、人々がインフレ好況を予想するもとでは、各自はそのもとで一番マシになるように振る舞って気前よく支出し、当初の予想が自己実現される。人々がデフレ不況を予想するもとでは、各自はそのもとで一番マシになるように振る舞って支出をしぶり、やはり当初の予想が自己実現される。

すると、人々の性格や能力や好みや技術や環境が何も変わらなくても、インフレ予想が行き渡るもとでは雇用されて元気に働いて暮らしていたはずの人が、デフレ予想が行き渡るもとでは哀れ失業して食っていけなくなっているという事態が説明できます。

そうすると、職が欲しいのに得られないデフレ不況下の失業者は、「自由が奪われている」と言って構わないはずです。独裁者に逆らいたいのに逆らえないのが「自由が奪われている」と言えるならば、残業したくないのに残業せざるを得ないのが「自由が奪われている」と言えるならば、まったく同じ図式のもとにあるこのケースでも、「自由が奪われている」と言えないとおかしいです。

それゆえ、政府が景気対策をとることが「自由」の価値観に反するとする見方は間違いだと思います。景気のことに限らず、同様に、市場の自動運動の結果困った事態に陥った人をもって、「自由が奪われている」と言っていいケースは、いろいろあり得ると思います。

事前的ルールを選ぶ自由

結局「自由の制約・強制」とみなすべき事態は、特定の人間の意図に基づくものに限られるべきではないのです。

特定の人間の意図に基づかなくても、やはり個々人の自由への制約・強制をもたらし得るのです。人身御供の掟、身分制度、奴隷制度などの、ルールや慣習もそうです。上述の残業やイジメや戦争の例のような、人々の行動の自動的なナッシュ均衡もそうです。デフレ不況のような市場の自動運動の結果も、みんなそうです。

これらによって個々人がおちいる不幸や不都合は、みんなのとるはずの行動について、人々が別の予想を抱くならば、解決されるものです。人々の性格や能力や好み、技術や環境などが今と変らなかったとしてもです。

その点で、「モテたいのに顔がよくないからモテない」とか「ホウキに乗って空を飛びたいのに飛べない」といった種類の願望不実現とは違います。人ならぬ「自然」が邪魔しているのではないのです。特定の人間の計画的な意図ではないかもしれませんが、やはり、人々の「行動予想」という、人間の「考え」には違いないものによって抑圧されている点で、独裁者による抑圧と同じなのです。

たしかにハイエクの言うとおり、権力者やお役人の胸三寸の意図で強制されるよりは、事前にはっきり決まったルールにのっとるほうが、個々人が自由になれる余地は大きいと思います。

事業なり何なりを始めたあとになってから、権力者やお役人の胸三寸の判断で規制や強制を受けた日には、「最初からこれがわかっていれば、もっとマシになるやり方を選べたのに」と悔やむ事態になるのが普通だからです。つまり、この場合の制約は事前にわかりませんので、個々人の選択肢が予期せぬ人為のせいで狭まり、今の人々の性格や能力や好みや技術や環境のもとでの最善な手を、各自が選べなくなるわけです。

それに対して、事前に決まったルールの場合には、各自はその制約のもとで、自分が一番マシになるやり方をあらかじめ選ぶことができます。その分、人々の自由度が増すとは言えるでしょう。だから、公権力の役割から、権力者やお役人の胸三寸の効く政策をなるべくなくして、事前的なルールを確定する政策に徹するようにすることは、個々人の自由を尊重する思想から、とりあえず正当化できます。ハイエクの言うとおり、権力の事後的な介入は自由の制約であり、個人の自由のためには公的介入は事前的ルールに基づかなければならないということは、まずは必要条件であると言えます。

しかし、そうした事前的なルール自体、別のものに変ったら、各自はさらに今よりも自分がマシになる行動を選べるかもしれません。もしそうならばその分、現行のルールは自由の制約になっているわけです。ルールだけでなくて、「みんなのとるはずの行動についての人々の予想」一般について、同じことが言えます。その意味で、リバタリアンはハイエクの水準にとどまっていてはならないと思います。悪い行動予想の拘束からの自由、すなわち、「事前的ルールをも選ぶ自由」が提唱されなければならないのだと思います。

これが、この連載の前半、『ケインズの逆襲、ハイエクの慧眼』の結論の一つだった、「基準」を選ぶということです。ベーシック・インカムの水準や租税関数の式や、目標インフレ率等々を、人々の境遇が改善されるように選ぶことが保証されなければならないということです。それは具体的には、結局は選挙のような民主主義的な政治手段によるほかないでしょう。末端の声が十分に汲み上げられるならば、コーポラティズム的な代表交渉などでもいいかもしれません。

たしかに、状況によっては、みんながみんな現状よりもよくなることを納得するような秩序(注)が別にないかもしれません。だとしても、人々の性格や能力や好み、技術や環境などを、みんな正確に知っているわけではありません(ゲーム理論の専門用語を使えば、誰も「ゲームの構造」を知らないということです)。ということは、現状の秩序のもとで困難におちいり、もっと境遇が良くなることができるはずだと思う人(やそれを見聞きした人)は、みんなが納得する別の秩序があるはずだとの確信のもとに、「ここに自由が奪われている」と訴えることはできるはずです。

(注)厳密には、現状の均衡よりもパレート優越する均衡または、境遇が改善する者から低下する者への補償によって、現状よりもパレート改善できる均衡を指すが、境遇が低下する者も何らかの意味で納得可能な基準があるもう少し広いものをイメージしている。

もしかしたら、それはもともと不可能な訴えかもしれませんし、ただのわがままかもしれません。しかし、その人の境遇を改善して、大方の人がそれを納得できるような別の秩序がやっぱりあるかもしれません。それが無いとは誰も言い切れないのですから、それを探る議論はなされるべきです。

そのためには、少なくとも「現状で満たされない人がいる」という事実が知られないことには始まりません。その意味で、社会的合意が得られるかどうかはともかく、それ以前に、個人がこのような自由概念に訴えて声をあげることには意義があるはずだと思います。

***

さて、個人の自由を奪うものとして慣習や流行をとりあげたら、ひとつ大きな問題が出てきます。

今回の論考では、誰も残業したくないのに、みんなが残業しているから、各自残業を選んでしまう状況を、個人の自由の抑圧ととらえようとしたわけですが、こういうときには往々にして、各自は自ら望んで残業しているように発言します。だったらやっぱりこれは「各自が自由に選んでいるのだから問題ない」とみなすべきでしょうか。

最も卑近な例をあげれば、一時女子高生の間で誕生日にみんなで顔面にシュークリームをぶつける祝い方が流行っていたようですが、ぶつけられた当事者はたいてい喜びの声をツイッターやブログに書くものでした。最も深刻な例をあげれば、多くの特攻隊員が、自ら喜んで死ぬことを書き残したものでした。

しかしこうした言葉を額面通り受け取っていいのでしょうか。自分でいいと言っているなら自由が抑圧されているわけではない、よってその結果健康を害してもいやな思いをしても命を失っても、自分で選んだ結果で自己責任だ、何も問題ない──と言ってしまっていいのでしょうか。

表立って口に出している言葉だけ見て、本人が「自分が望んだこと」だと判断すればいいのならば、DVも児童虐待も北朝鮮体制も一切問題として取り上げることができなくなります。そんなリバタリアン思想は何のためにあるのかということになります。リバタリアン思想が、どんな強者を前にしても「イヤなものはイヤ」と言える強靭な精神の持ち主だけのためのものならば、自由になることを本当に必要とするヒドい状況下にある多くの人々にとって、何の役にも立たない思想になってしまいます。

しかもこの問題は突き詰めればもっと難しいことが出てきます。幼い頃から15歳になったら神の生贄になるとされて育てられた子どもは、そういう運命に本当に誇りを感じて受け入れているかもしれません。中国が近代化するとき、纏足の禁止に抵抗したのは当事者の女性たちだったと言います。「彼女たちはむしろ纏足を社会の羨望、美、結婚、社会上昇を得るためのものと認識していた」(注)そうです。すなわち、一見抑圧に見える風習を、当事者がフリではなくて、本当に内面化しているケースが往々にしてあるわけです。

(注)姚毅「ジェンダーから見た近現代中国―史資料紹介を中心に―」ASNET講義平成23年度冬学期「書き直される中国近現代史(その4)」

ではこれらの風習を認めていいのかということも難しい問題です。当人の意識をほじくり返せば、やっぱり奥底には苦痛を避けて生存を求める欲求があるかもしれません。いったい「自由」が仕えるべき本人の願望は、本人の意識のどのレベルで見ればいいのでしょうか。

この問題は、今回の最初にあげた、消極的自由論について議論すべき二点目の論点の問題につながります。すなわち、「理性主体/人間客体」図式批判の論点と、自由な自己決定に自ら責任を負う理性的個人の想定との矛盾をどう解くかという問題です。次回はこの問題を考えていきます。

サムネイル「Week #1: Composition – The Rule of Thirds」Enric Martinez

プロフィール

松尾匡

1964年、石川県生まれ。1992年、神戸大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。1992年から久留米大学に奉職。2008年から立命館大学経済学部教授。