2016.07.09

パッと見、大差ない教育政策を読み解くために――5つのテーマ・3つのキーワード

6月22日公示、7月10日投開票の第24回参議院議員選挙。選挙権年齢が18歳以上に引き下げられてから最初の投票となります。シノドスでは「18歳からの選挙入門」と題して、今回初めて投票権を持つ高校生を対象に、経済、社会保障、教育、国際、労働など、さまざまな分野の専門家にポイントを解説していただく連載を始めます。本稿を参考に、改めて各党の公約・政策を検討いただければ幸いです。今回は教育政策の観点から、社会学者の仁平典宏氏にご寄稿をいただきました。(シノドス編集部)

1.はじめに

教育は、若い人にとって、比較的関心が高い分野だと思う。今年4月の18~19歳への調査でも、「政治で力を入れてほしい」と思う分野では、景気・雇用、社会保障についで、3番目に高かった(「朝日新聞」2016年4月8日)。

しかし、今回の選挙では(でも?)、教育は大した争点になっていない。めだつところで奨学金の充実、そして幼児教育の無償化くらいか。しかもこれらは、ほとんどの政党がかかげている。だから、どこに投票しても同じという気分になる。

しかし、各政党の政策を細かく読んでいけば、わりと大きな違いがあることも見えてくる。「どんな社会の中に教育を位置づけていくのか」についての根本的な違いといってもいい。

「その違いは何か?」ということを考えながら、次の5つのテーマを取り上げてみたい。「奨学金と大学教育」「幼児教育」「いじめ」「不登校とフリースクール」「道徳教育/政治教育」である。そしてこれらのテーマを、「社会的投資」「機会の平等」「同調性/多様性」という3つのキーワードで見ていきたい。

「社会的投資」というのは、文字通り、教育を社会にとっての投資と見る考え方だ。教育にはコスト(費用)がかかる。それを税金でまかなうには、社会にとってどういう利益があるのか、という視点も必要になる。

ところがこの考え方は、あまり人気がない。「教育は金じゃない」「教育の価値は数では計れない」と言われる。それは全くその通り!だからこそ、数字で計れるところくらいは、ちゃんとデータを見て考えようというわけだ。特に、「奨学金」や「幼児教育の無償化」はお金の話なので、そのこと抜きでは成り立たない。

「機会の平等」というのは、私たちが生きる社会の、一番基本にある考え方の一つである。生まれる家庭は誰も選べない。だから社会の責任で少なくともスタートラインは同じにする。経済的な理由や属性的な理由で、教育の機会が妨げられないようにする。これは少なくとも先進国の顔をするなら、守るべき大原則とされる。

ところが、日本では、この原則が実現しなくなっている。今年4月に発表されたユニセフの報告(UNICEF,2016, Fairness for Children)によると、日本の子どもの格差は、調査された41の先進国の中で8番目に悪い。悪い方でトップテン入りである。また日本の子どもは6人に1人が貧困状態にあり、これもすさまじく深刻だ。

これは理念的に許されないだけでなく、先の「社会的投資」の考え方からしても、将来才能が花開くかもしれない子どもが、お金がないために十分な発達や進学ができないことは社会の損失である。この問題に、各政党はどう取り組もうとしているのか。

「同調性/多様性」については、長い間、日本の学校や教育は、同質的で多様性がないと言われてきた。今も、スクールカーストやいじめ、学校の管理といった問題や息苦しさは、まわりに合わせた方がいいという意識(同調圧力)から生まれると言われている。

このような観点から、同調圧力が生み出す問題としていじめ、そこから脱出する条件としてのフリースクール・オルタナティブスクール、同調を作り出すもしくは解除する条件としての道徳教育や政治教育を、強引に一つの節(4節)で論じてみようと思う。(本来外せないマイノリティ教育や多文化教育、ジェンダーをめぐる教育、障がい教育については、字数と力量の不足から正面からは論じられなかった。この点お詫びしたい。)

その前に、以下では、2節で「奨学金と大学教育」、3節で「幼児教育」を扱う。これらは、今回の選挙でも大きく取り上げられているので長めに書いた。関心あるところから(だけ)読んで頂いても大丈夫である。

2.大学進学に税金を使う意味はあるのか?――奨学金と大学教育の効果

「大学は自腹で行くもの」説

今回、教育関連の政策で一番話題となっているのが大学に行くための奨学金についてだろう。

自民党は、現在の有利子奨学金(利子をつけて返す貸与奨学金)制度を無利子奨学金(利子の付かない貸与奨学金)にすることと、返さなくていい給付型奨学金の制度を作ることを「検討する」と言っている。

民進党、公明党、共産党は、無利子奨学金制度に加え、給付型奨学金を「作る」と言っている。さらに共産党は大学授業料をタダにすることをめざし、とりあえず10年で半額まで下げると約束している。

一方、おおさか維新の会は奨学金については目立った政策はない代わりに、大学を無償化すると言っている。

このように、今回は、どの党も大学の奨学金の充実や授業料の値下げを約束している。それでは、どの政党に投票しても同じなのか? それともなにか違うのか?

結論からいうと、自民党のもとでは、あまり大きくは改善しないと思う。教育に金をかけないこのしくみ自体、長い自民党政策のもとで作られてきたものだし、それを変える力は中からは出てきにくい(「政策の経路依存性」が働く)。

また、教育行政学者の村上祐介が述べるように、今の安倍政権自体、教育にお金をかけない政権でもある(注1)。

(注1)村上祐介2016「第二次安倍政権の教育政策――「お金をかけない教育改革」の是非」https://synodos.jp/education/17176

だが、ここで問いたいことはその先にある。有権者は、あるいはこれを読んでる方は、本当に変えたいと思っているのだろうか? 大学進学や大学教育に税金を使ってもムダだと思ってはいないだろうか?

そう聞くのは、日本は「大学は自腹で行くもの」という意識が、世界でも珍しいほど強いからだ。社会学者の中澤渉の分析に見るように、日本では、「収入の少ない家庭の大学生に経済的な援助を与えること」を、政府の責任で「ない」と答える傾向が、先進国の中でもダントツで高い。自己責任の国と呼ばれるアメリカよりも高い(注2)。

(注2)中澤渉2014『なぜ日本の公教育費は少ないのか――教育の公的役割を問いなおす』勁草書房

よって、「自民党はちゃんと大学進学を支えないかも」といったところで、「だったら自民はやめよう」となるのか、「だからこそ自民がいい」となるのかは、どちらもありうる。

「大学は自腹で行くのがあたりまえ」という理由の一つは、義務教育とちがって、大学は「自分の好きで行くんでしょ」とか「自分だけのために行くんでしょ」と思われがちだからである。つまり、それが社会のために役に立つと、あまり思われていないからではないか。

よってここで考えたいポイントは、「大学進学や大学教育を、公的に支える意味はあるのか?」「それは社会にとってどういう効果があるのか?」ということである。はじめに、日本の大学進学を支える奨学金制度が、かなりまずいことになっていることを、確認しておきたい。

日本の大学進学がブラックなことと、それが世界的に見ておかしいことについて

日本の奨学金制度の大きな特徴は、公的な給付型奨学金(grant/scholarship)がほぼないということである。給付型奨学金とは、返さなくていい奨学金のことである。海外では、奨学金といえば、返さなくていいものを指す。

ところが日本で「奨学金」と呼ばれているのは、返さなくてはいけないので、海外では「教育ローン」(education loan)にあたる。しかも最大の奨学金制度である日本学生支援機構の「奨学金」は、利子をつけて返さなくてはならないため、卒業後大きな借金となり、十分な収入がないと、返済で生活が苦しくなる。現在、返済を延滞する人は30万人以上にものぼる(2014年度末)。

こういうリスクがあるので「奨学金」という名の教育ローンは避けたい。でも、親にもあまり頼れない。親も不況や雇用の悪化で収入が減り、仕送り額が減っている。そうなると、アルバイトで、授業料や生活費をまかなう人が多くなる。これでは大学で集中して勉強できない。また、稼がなきゃいけないという状況は、バイトなのに正社員並みのノルマを課される「ブラックバイト」の原因にもなりやすい。

これに追い打ちをかけるのが、高い大学の授業料である。国公立大学の授業料は値上げが続いている。大学全体の8割を占める私立大学はさらに授業料が高い。国は、私立大学にお金をかけないためである。その結果、経済的に一定以上豊かでないと大学進学できない状況になっている。(注3)

(注3)以上、詳しくは、大内裕和2015『ブラック化する教育』青土社など

これがいかに異常かということを、国際比較のデータで見ておこう。

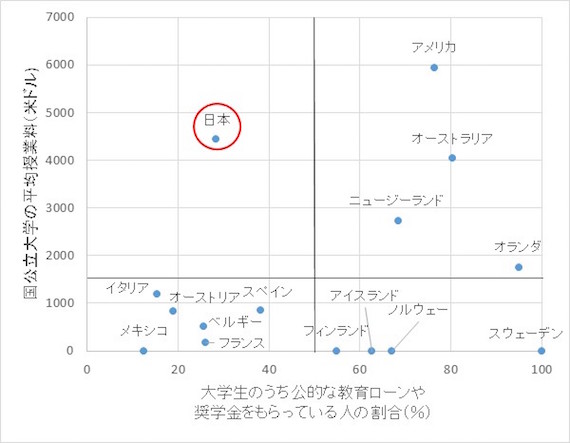

図1は、国公立大学の授業料と、公的な教育ローン・奨学金をもらっている大学生の割合を示したグラフである。縦軸が国公立大学の平均授業料、横軸が教育ローン・奨学金を得ている大学生の割合を示している。

日本は、ぽつんと一つだけ、左上に位置している。これは大学の授業料が高い上に、公的な奨学金(教育ローンも含む)も利用しにくいという最悪の位置だ。ちなみに、日本の場合、大学の大半は私立大学なので、平均授業料はこれよりずっと高くなる。

OECD, 2010, Education at a Glance 2010: OECD INDICATORS, Table B5.1、B5.2、Chart B5.3より作成

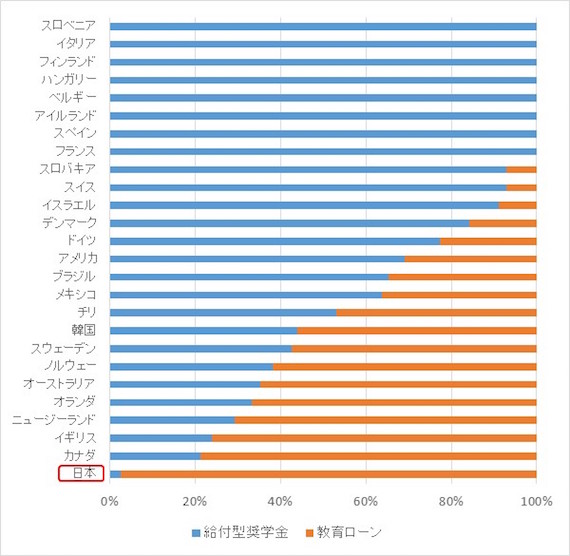

しかも繰り返しになるが、日本の公的な奨学金は、給付型がなくて貸与の教育ローンしかない。そんないびつな状況なのも、先進国の中で日本だけである。図2はその状況を示している。大学生がもらっている奨学金(金額)について、給付型(青)なのか貸与型の教育ローン(オレンジ)なのかを比率で表したものだが、もう日本だけ絵的におかしい。

OECD, 2010, Education at a Glance 2010: OECD INDICATORS, Table B5.3より作成

このような状況だからあたりまえなのだが、大学に行かない/行けない傾向も出てきた。大学進学率は、他の先進国が順調に伸びている中、日本は順調に伸び悩んでいる。先進国(OECD諸国)の大学進学率の平均値は、1995年から2010年の間に37%から62%に伸びているが、日本の大学進学率の上昇は31%→51%であり、だいぶ差をつけられてしまった(OECD, 2012, Education at a Glance 2012)。

つまり、日本は「大卒者の少ない国」に向かっている。

「大学進学なんてプラスにならない」のか?――社会的収益率の観点から考える

さて、いよいよ本題に入っていきたい。このような構造ができてしまった背景には、自民党の政策だけでなく、「大学は自腹で行くもの」と考える人々の意識があった。その意識は、大学進学は、別に社会にとってプラスにならないという意識とつながっている。

だが、本当に大学教育は「プラスではない」のだろうか?矢野眞和は、経済学の観点からこれを否定している(注4)。

(注4)矢野眞和2015『大学の条件―大衆化と市場化の経済分析』東京大学出版会

「プラスかどうか」を測る基準は多くあるし、経済的利益(お金)という観点はその一つでしかない。個人的には、お金ではない価値について、小一時間ほど話したい。しかしお金については、多くの有権者が気にするわりには、あまり教育論議では語られない。ここでは、あえてお金の観点から考えよう。

大学進学がプラスになるかどうかは、「個人にとって」か「社会にとって」かによって違う。はじめに、「個人にとって」大学進学がお金的にプラスかどうか見ていこう。というのも、「大学なんて行ってもムダ」「Fラン入るくらいなら専門学校行ったり働いたりした方がいい」と言われることが多いからだ。

これが本当かについて、大卒の収益率という考え方をもちいて見てみたい。大卒の収益率とは、大学に行くための費用(授業料・入学金+大学に行かない4年間で稼げるはずの収入)を投資額と捉え、それがどれくらいの、大学に行ったことで得られる利益(大卒の生涯賃金―高卒の生涯賃金)を生むか、計算するものである。

計算にはいくつかの方法があるが、詳しくは矢野の本を読んでいただくとして、結論から言うと大学進学は8.7%の利子率と同じ投資だということである(矢野、前掲書、150ページ)。

今時、そんな高い利子の投資案件は存在しない。銀行の長期金利はいくらだったか? 矢野は、学力の低い人が行く大学の利子率についても計算し、やはり十分に高いことを示している(矢野、前掲書、167ページ)。「大学なんて行ってもムダ」と簡単に言えないことが分かる。

今のは、個人にとっての利益の話だった。だがそれは、社会にとっての利益にもつながる。年収が高いということは、それだけ払う税金も高いということだ(累進税の場合は特に)。税金は国に入るために、個人が高い年収を稼ぐようになることは、国にとっても財政的にプラスだ。

国にとってみた時、大学生1人にかける税金よりも、将来、その人が稼ぐことで入ってくる税収が高ければ、投資としての効果が大きいことになる。それを計るのが社会的収益率である。矢野はこれについても計算を試み、6%以上の収益率があることを示している(矢野、前掲書、180ページ)。

特に私立大学に対しては、国はお金をかけていないので、家計の授業料負担は厳しい。一方で、国は丸儲けとなっている。

「政府は、所得の高い大卒者が1人増えると、生涯で1258万円の税収入増になる。……にもかかわらず、その学生に支給される私学助成金は60万円ほどにすぎない。」(矢野、前掲書、180ページ)

さすがにこれはひどい。奨学金を拡充する時も、国は「お恵み」という意識でやってほしくない。そもそも大学生(特に私立大学生)から、国はボッタクリすぎているともいえるからだ。

機会の平等と経済成長

大学進学の経済学なメリットは、給料を増やしたり、税収を増やすだけではない。格差を抑え、経済成長をうながすという役割もある。ここでのポイントは、技術革新への対応である。

産業革命以降、機械化などの技術革新は、人びとの仕事を奪うとおそれられてきた。確かに機械化は、単純な仕事を減らしていった。でもそれに対して人間は、教育で知識やスキルを増やすことで、高度化した技術を使いこなす仕事を新たに作っていった。例えばパソコンという技術革新は、タイプライターを打つ仕事をなくしたが、代わりにITを使いこなすスキルや知識を教えることで、システムエンジニア(SE)の仕事を増やした。

技術革新が進めば、人間もその分、教育拡大することで対応する。日本以外の先進国で、大学進学率が順調に伸びている背景には、このような技術革新と教育の追いかけっこ(race)がある。

ところが、国が大学教育にお金をかけないと、技術革新を使いこなせる人材が育たない。そのため経済における生産性が下がる。また、高学歴の人は高いスキルを身につけて安定した仕事につけるが、進学できない人は就職のチャンスも減り、格差が広がってしまう。これを「スキル偏向型技術革新論」といい、最新の経済史の重要な成果である(注5)。

(注5)Claudia Goldin & Lawrence F. Katz, 2010, The Race between Education and Technology, Harvard University Press

たとえば、アメリカでは、1980年代頃から大きな格差が問題になっているが、この背景には、国が大学教育にお金をかけなくなり、一部の人しか大学に行けなくなったことがある。それによって、技術革新に対応できる人が足らなくなって経済は停滞し、大卒の人と高卒の人との間の賃金格差が広がってしまった。

このように、経済がグローバル化し、技術革新も進んでいく中で、一部のお金のある人しか大学進学できないことは、機会の平等をこわすだけでなく、経済的にもマイナスなのである。

日本ではこれまで、仕事のためのスキルは入った会社で教える「OJT」とよばれる方法が一般的だった。だから、ここで紹介した「スキル偏向型技術革新論」はピンと来ないかもしれない。だが、OJTが前提としていた終身雇用がだんだん減っていく中で、大学の役割はますます大きくなっていくだろう。以上が、「投資」という側面から見えてくることである。

大学教育に「投資」をする政党はどこか?

教育を「投資」として捉えている政党はあまり多くない。教育に経済はそぐわないと思っているためかもしれない。

その中で、自民党の文書では、教育は「投資」として位置づけられている。だが、その政策が詳しく見ると、本気で「投資」と思っているのか疑問だ。大学教育の予算を抑えるという方向ばかりが目立つからである。

例えば、国立大学に対しては、平たく言えば、教員の給料を抑えることと、学部や大学間で競争させ、一部のところにだけお金をつけるという意味のことが書かれている。これでは、全体の底上げにはつながらない。

さらに、私立大学については、国が支えるとは書かれておらず、民間からの寄付でなんとかしろということが強調されている。そして、経営が悪化したところは潰すとしている(注6)。

(注6)自民党/政務調査会「総合政策集2016 Jファイル」

繰り返すが、日本の大学進学率は、先進国の中でも低い水準にある。それなのに自民党の政策の基本は、全体の底上げではなく、「選択と集中」と呼ばれる大学の絞りこみである。これは「学びたいという意欲を持つ全ての子供たちが進学できるよう」にするという公約との間にズレがある。いくら奨学金を広げても、これでは大学の方が弱っていくからだ。

この「選択と集中」は、自民党政権のもとで10年以上進められてきた。その間、自然科学・工学研究などの論文数は伸び悩み、大学教育に金をかけている外国にどんどん追い抜かされている(注7)。大学の人件費を減らしたため、研究者も減り、研究も伸びなくなっているためだ。

(注7)文部科学省『科学技術白書』平成25年度

それでは自然科学や工学、さらには職業と直結した実学にだけ金をかけて、文系の学部はつぶせばいいのか? これも今の自民党政権で進められている動きだが、今のサービス経済の時代は、ひと昔前の産業化の時代とはちがって、理系の発展だけで成長できる時代ではない。

欧米では文系も含めた総合的な学術の政策が目指されている(注8)。このような世界の流れとも逆行している。

(注8)リベラル懇話会2016「リベラル懇話会政策提言書(5.教育分科会)」4頁

自民党と対局にあるのが共産党で、大学教育に対し一番充実した政策を約束している。だが「機会の平等」や「教育を受ける権利」ということが重視されている一方、「投資」という視点には乏しい。教育とお金はそぐわないと考えているのかもしれない。

しかし多くの税金を費やす以上、大学教育への公金投入がどのような社会的利益を生むのかという見通しも、有権者として気になるところではある。

いずれにせよ、一見、似かよっている各政党の政策を評価するために、大学教育は何の役に立つのか、という観点から考えることは重要だ。もちろん、大学教育は経済的価値だけでなく、いろいろな価値がある。OECD(経済協力開発機構)の分析によると、平均余命、政治参加率、社会参加率、生活満足度の向上なども教育の社会的成果である(矢野、前掲書、182ページ)。

経済的な理由で進学できない人が「かわいそう」ということだけが、奨学金を充実させる唯一の理由ではない。教育の役割をどのように捉えているのか、それを通して社会をどのようにしていきたいのか――そこへの理解の深さが、各政党の本気度とも関わってくる。

3.「幼児教育の無償化」をどう見るか?――貧困・格差問題との関係

後の人生まで効いてくる幼児教育

今回の選挙で、奨学金と並んでもう1つ目立つ政策が、幼児教育関係である。

自民党、民進党、公明党、おおさか維新などが、就学前教育・幼児教育の無償化をかかげている。やや慎重な共産党も幼児教育の負担軽減をすすめると言っている。この背景は少なくとも二つあるだろう。

一つは、保育園の待機児童や保育士への待遇の悪さが注目され、それを何とかしなくてはということが争点となっていることだ。「幼児期」自体が注目され、「より質の高い幼児期を!」という流れが出てきている。

もう一つは、もう少し学問的な理由だ。それは幼児教育の「投資」としての効果が最近注目されているということである。

いろいろな調査や実験によって、幼少期の教育が、その後の発達によい影響を与えることが明らかになってきた。特に、そこで育まれる誠実さや社交性などコミュニケーションに関わるスキル(これを非認知的スキルと呼ぶ)が、その後の学力や大人になった時の収入、犯罪率の低さなどに、プラスの効果を与えることが注目されている(注9)。

(注9)ジェームズ・ヘックマン2015『幼児教育の経済学』東洋経済新報社

例えば、ノーベル経済学賞を取ったジェームズ・ヘックマンは、教育の収益率は、小さい頃の方が高いことを主張している。つまり、中学校より小学校の教育が、小学校より就学前の教育が、投資としての効果が高いというわけである(注10)。

(注10)中室牧子2015『「学力」の経済学』ディスカバリー21

言いかえると、少ない財源で大きな効果を生む。そこから、幼児教育は、効率的だから推進すべき、という声が高まり、各政党がそれを取り入れたということもありそうだ。

経済学以外にも、福祉研究が別の角度から同じようなことを指摘している。幼少期の貧困は子どもの発達に悪影響を与え、学校に入っても悪い成績の原因となり、成人した時の低い収入につながる。貧困が、次の世代でまた繰り返されることになる(注11)。だから、小さい時の発達の保障は、人生を通じて大切なことなのである。

(注11)山野良一2008『子どもの最貧国・日本』光文社新書

それでは、似かよった各政党の政策を評価するには、どうしたら良いだろうか。

複線化と機会の不平等

ここでは次の二つのポイントに注目したい。

一つは、何のための幼児教育なのかということである。優秀なエリートを育てるためなのか、機会の平等を実現するためなのか。普通に考えると、幼児教育の無償化は、全ての子どもが幼児教育を受けられることを保障するものだから、機会の平等につながっているはずである。

でも、幼児教育以外の教育政策を読むと、本気で「機会の平等」をめざすのか分からない政党も見られる。

例えば自民党は、「結果の平等」からの転換をめざし、「複線化」を図るといっている。「複線化」というのは、みんなが大学を目指すという「単線」をやめ、就きたい職業によって高校を選び専門学校までつなげていく制度にするというものだ。職業教育の充実を目指そうとする意欲はよいと思う。

だが、同時に進めると言っている小中一貫教育と合わせて考えると、恐ろしいリスクも見えてくる。それは、大学進学コースと職業コースとが、入った小学校によって実質的に決まっていくような分断教育だ。専門的な言葉で「トラッキング」というメカニズムである。

小さい頃の学校選択には、特に親の階層の影響が大きいことが知られている。機会の不平等は悪化する可能性が高い。

また、就きたい職業がそんなに早く決まるのか、変えたくなった時どうするのか、という疑問もある。ヨーロッパでは、職業教育トラックは、実は職につけない行き止まりも作り出している。うまくいくポイントはいくつかあるのだが、その一つは、大学進学コースとの移動可能性を高めることで、ガッチリした「複線化」ではない(注12)。

(注12)Busemeyer, Marius R., 2014, Skills and Inequality: Partisan Politics and the Political Economy of Education Reforms in Western Welfare States. Cambridge University Press.

いくら幼児教育の無償化を目指しても、自民党の教育政策は、先進国最悪レベルの格差をさらに広げてしまう恐れがある。エリートが育てばそれでいいと考えているのか、その辺を知りたい。

一方で共産党は、教育予算をつけて全体の底上げを目指していこうとしている。個人的に重要なポイントだと思う。だが、幼児教育については無償化ではなく負担軽減にとどめている理由は、もう少し知りたいところだ。また教育と職業・経済とをどうつなげていこうとしているのか、経済や社会を引っ張っていく人材を育てるという発想をどう考えているのかといった点も気になる。

教育と福祉の連携

もう一つは、教育における機会の不平等は、教育だけでは解決せず、福祉や雇用の問題と一緒に考えないといけないという点である。

勉強に集中するためにも、家庭環境が安定していることが大切だ。栄養のあるご飯を十分に食べられない、家庭が複雑でいつもギスギスしているという状況では、いくら幼児教育をしても限界がある。

実際には、小さい子のいる若い親の中には、しんどい状況にある人も多い。企業が正社員を雇うのを避けてきたので、非正規の仕事につかなくてはならない人が多くなり、その数は増えている。特に、若い親の世代に非正規労働者は多い。

この問題を解決しないまま、子どもの学力を論じてもむなしい。社会保障の実証研究によると、学力が高い国というのは、幼少期の貧困が少ない国でもある(注13)。教育と福祉は深く結びついている(注14)。

(注13)Iversen, Torben & John D. Stephens, 2008, “Partisan Politics, the Welfare State, and Three Worlds of Human Capital Formation”. Comparative Political Studies 41(4/5) 600-637.

(注14)Esping-Andersen, Gøsta, eds., Why We Need a New Welfare State. Oxford University Press.

つまり、幼児期の子どもの発達を保障したいとするなら、教育だけでなく、福祉の充実を目指している政党を選ぶことが合理的である。ちゃんと非正規雇用の問題に取り組んでいるのか、福祉制度を使いやすくしようとしているのか。

といっても、日本には「福祉削減します」と正面からかかげる政党はない。表面的には子どもの貧困を無くすとか、みんないいことを書いている。だが、細かく読むと本音は見えてくる。ここでは福祉政策の専門的な話は避けるが、判断する手がかりはいくらでもある。

福祉削減を進めてきただけでなく、データを見ると実際にはとても少ない生活保護の不正受給を強調して、本当に必要な人も福祉を受けにくくしてきた政党。労働時間の規制を緩めることを掲げて、働く環境をさらに悪化させそうな政党――。

そういう政策を政党がかかげる「幼児教育の無償化」は、政策効率という点で矛盾を抱えているし、その矛盾にも気付かず(気にせず?)受けそうだから書いているという点で知性の面でも心配である。

このように、一見同じ教育政策を評価する一つのポイントは、関係する他の分野の政策との整合性(相性)を見ることで、本気度や政策効率、理念の一貫性を判断することである。

4.多様性をめぐって――いじめ・不登校・道徳教育/政治教育

いじめと同調圧力

だいぶ長くなってしまったが、もう一つ触れておきたい論点がある。日本の学校の大きな問題点として、同調圧力(みんなに合わせないといけないという目に見えない力)がよく指摘される。その圧力をどう解除しようとしているのかについても見ておきたい。

同調圧力が生み出す最大の問題の一つが「いじめ」である。自民党は、いじめる側の出席停止や警察への通報など、厳しい対応をかかげている。民進党も同じように警察との連携をかかげている。犯罪のような激しいいじめに対しては即効性の高い政策といえる。

ただし今のいじめは、いじめ/いじめられる関係が簡単にひっくり返り、犯罪にあたらないボーダーの行為も含まれるので、厳罰化でなくせるわけではない。むしろ丁寧に対応すれば解決するような場合でも、どんどん学校から締め出す方向で使われるなら、副作用の方が大きくなる。

これに対して、公明党、共産党は、別の方向でいじめへの対応を考えているようだ。

その方向の一つとして、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを増やすということがある。その点については自民・民進・公明・共産などが約束しており、足並みはそろっている(ただし民進党はスクールソーシャルワーカーの記述はない『民進党政策集2016』。また教育政策が比較的少ないおおさか維新の会はどちらの記述もない)。

少人数学級

もう一つの、いじめに対する対応として注目されているのが、少人数学級である。先生の目が届きやすくなるからだ。

民進党と共産党は、35人以下の学級をめざすと言っている。公明党も、人数については書いてないが、少人数学級を定着させると言ってある。欧米の学校は30人以下が多いので、世界のトレンドに合っている。また日本は子どもの数が減っているのだから、少人数学級は比較的お金をかけずにすむ政策である。

しかし、自民党とおおさか維新の会は、少人数学級をめざしていない。実は教育予算を少しでも減らしたい財務省も、少人数学級には反対である。研究者の中にも、少人数学級は学力の上昇につながらないという理由で反対する人はいる(中室、前掲書)。

いじめは、何を「いじめ」と定義するのかが難しいため、なかなか数字のデータに基づいた政策をしにくい。この点は、研究者よりも、若い人の方がリアリティをつかみやすいかもしれない。少人数学級は、いじめなどの学校問題を減らすことに効果がないのだろうか。ぜひ考えてみてほしい。

不登校とフリースクール

不登校に関しては、大事な政策が検討されている。それは、フリースクールに対する支援である。

いじめなどで学校に通えなくなった時、社会に居場所がなければつらい。そのためのフリースクールは、社会の多様性を守る上でとても大事だ。しかしフリースクールは、これまで政府からの支援はなく、公的な教育機関としても認められていなかった。

この状況のなかで、自民党・民進党・公明党・共産党は、公約の中にフリースクールの支援を掲げている。それだけ足並みがそろうなら、すぐに実現しそうなものである。実はこれまでも、この問題に関心を持つ議員たちが、政党の壁を超えて、フリースクールを支援する法律(多様な教育機会確保法)づくりをめざしてきた。しかし、いろいろな反対にあい、実現していない。

自民党の中でも保守的な議員から、自由で多様なフリースクールに政府がお墨付きを与えると、国としての統一がなくなるという批判がおきた。この保守派の声に押されて、この法律案は、フリースクールの多様性をあまり認めない方向に向かってしまった。そのため、フリースクールが、支援と引きかえに国にコントロールされるようになるのではないかと、心配の声が上がるようになった。

これをうけて、共産党をはじめとする革新の人たちも、「そんな法律になるならいらない」といって、法案に対する反対に回ることになり、法律はまだ成立していない。

このように、理念としてはどの政党もフリースクールを支援すると言いながら、具体的な法律は決まらないということが起きている。

フリースクールやオルタナティブスクールに関心ある人にとっては、歯がゆいことかもしれない。一つの方法として、政党ではなく、この問題に取り組んでいる候補者に投票するという手がある。今回の参議院比例代表選挙の場合、全国の候補者に投票できる。これはいいなと思うフリースクールの支援策をかかげている候補者がいる場合、応援するといいだろう。

道徳教育/政治教育

最後に教育の目的、どんな人間像をめざしているか、に注目してみよう。一つの対立軸は、人の多様性をどこまで大切にしているかというものである。

保守的な人間像がめだつのは自民党だ。念のために言うなら、個人としてみた時、自民党の中にはいろんな議員がおり保守的な人ばかりではない。しかし、教育政策については保守派の声が強いようだ。

自民党の特徴は、道徳教育の重視ということにある。道徳教育をとおして規範意識や社会のルール、マナーを学ぶことや、公共心や社会性を養うために、ボランティア活動や自然体験活動、長期宿泊体験学習の推進がかかげられている。グローバル人材の育成という項目にすら日本の伝統や文化の尊重という話がトップに出てくる。

今回の選挙ではないが、かつての首相官邸が開いた「教育改革国民会議」の議事録には、次のことが書かれている。

「子どもを厳しく「飼い馴らす」必要があることを国民にアピールして覚悟してもらう」

「団地、マンション等に「床の間」を作る」

「遠足でバスを使わせない、お寺で3~5時間座らせる等の「我慢の教育」をする」

「学校に畳の部屋を作る」

「簡素な宿舎で約2週間共同生活を行い肉体労働をする」

「満18歳で全ての国民に1年ないし2年間の奉仕活動を義務づける」

(平成12年7月7日(金)教育改革国民会議第1分科会(第4回)資料)

ここまでくると、むしろすがすがしい。でもさすがに批判を受け、最終提言書ではもっと落ち着いたものになった。でもそれが、今回の自民党の道徳教育などに関する記述ととても似ている。

これらの政策(?)は、子どもや若者の規範意識の低下や凶悪犯罪化が問題だと思っている人にとっては、頼もしく見えるだろう。

しかし、かつてに比べて、子どもや若者の規範意識が低下したとか凶悪化したという実証的な研究はない(注15)。

(注15)犯罪については次の本を参考のこと。岡邉健編2014『犯罪・非行の社会学―常識をとらえなおす視座』有斐閣ブックス

皮肉なことにデータを見ると、「今の子どもの規範意識が足りん」と言っている年配の政治家が子どもだった時の方が、凶悪犯罪をよく起こしていた。今も中高年の犯罪率は相対的に高い。規範意識が必要なのは、どちらなのか分からない。

社会のルールやマナーを守ることは重要だが、そればかり学校で強調されるようになると、周りに合わせることばかりが重視される恐れがある。スクールカーストやいじめの背景にあるのは、規範意識の低下ではなく、「周りに合わせられない人は許せない!」という同調圧力だからだ。保守的な教育政策のやり過ぎは、社会を守るつもりで、逆に社会の息苦しさを高めるだろう。

保守的な教育政策は、国を強くするというイメージもある。だが、世界的な流れを考えると微妙である。国際機関のOECDは、個人と社会を強じんにする「キー・コンピテンシー」を捉えることに取り組んできたが、その中心にあるのは「社会的に異質な人たちと交流する能力」や「自律的に生きる能力」である(注16)。

(注16)ドミニク・ライチェン、ローラ・サルガニク編2006『キー・コンピテンシー―国際標準の学力を目指して』明石書店

保守がめざす同調性や従順さは、この異質性や自律性を重視する世界の動きと大きく異なっている。若者がみんな従順になったらおじさん的には癒やされていいだろうが、いろいろ大丈夫なのだろうか?

さて、ここまで自民党の政策を例にあげてきたが、同調圧力は、政治的立場を問わず起こりうる。学校でも「正しいとされたことをみんなでやる」という状況では生まれやすい。だから、人と違ってもいいという多様性や、状況を批判的に捉えるスキルや、個をつぶさないことを保障することが、学校を安全にする。

このことに関連することとして、政治教育と人権教育についての各政党の記述を簡単に見ておく。選挙権年齢が18歳以下に引き下げられたことに伴い、学校での政治教育も認められるようになった。これも各政党で立場が異なる。

自民党は、規制の強化という点に特徴がある。「間違っても学校教育に政治的なイデオロギーが持ち込まれることがないよう」にするために、それを違反する先生を罰するということが書いてある(注6)。

公明党は政治教育については特に記述が見られない。おおさか維新の会は小中学校で「ディベート」を必修科目にするというのがそれにあたるのか。

一方で、民進党、共産党は、政治的中立性を重視するとしつつ、主権者としての主体形成に力点がある。

具体的には「現実にある課題や争点について学び、自ら考えて判断し行動する能力を身に付けるための主権者教育」(注17)とか、「『個人の尊厳』や基本的人権の重要性を学び、主権者として批判的に政治や社会の問題を考え、みずから行動してよりよい社会をつくる主権者に成長することが大切」(注18)といった記述から、めざす方向を知ることができるだろう。

(注17)民進党『参院選2016 国民との約束』

(注18)共産党「2016参議院議員選挙/各分野の政策 35、教育」

いずれもキー・コンピテンシーで想定されているものや、欧米のシティズンシップ教育の流れとも合っている印象である(注19)。

(注19)小玉重男2003『シティズンシップの教育思想』白澤社

また、教育における人権保障や人権教育の推進については、民進党、公明党、共産党が明記している。自民党の教育政策には人権への言及はないようだ。

おわりに

このように、各党の教育政策には表面上大きな違いはないものの、細かく読むと、根本的な部分でいろいろな違いが見えてくる。

教育に関する語りはどうしても熱くなりがちだが、そういう時はデータを踏まえながら、どういう価値基準に立った時、どういう点で社会と子ども・若者にとって「理にかなっているのか」という視点を大切にしながら考えるとよいだろう。

プロフィール

仁平典宏

茨城県生まれ。現在、東京大学大学院教育学研究科准教授。