2014.08.21

「日本は英語化している」は本当か?――日本人の1割も英語を必要としていない

日本人の9割に英語は必要ない?

爆笑問題の太田光氏が司会をつとめていたテレビ朝日「侃々諤々」という討論番組(2014年3月で終了)をご存知だろうか。その2月27日放送回の議題は、小学校の英語教育だった[*1]。

「小学校の英語教育は意味がない」と主張する大学英語講師・水野稚氏を、「意味がある」派の東進ハイスクール講師・安河内哲也氏と、英語教育学者・卯城祐司氏が迎え撃つという構図である。白熱した議論の一部を書き起こしてみよう。

水野 日本で結局英語を使うようになる人って、大人の1割くらいしかいないわけですよ。日本マイクロソフトの社長(元社長:引用者注)の成毛さんという方が、日本人の9割に英語はいらないと。他にもっと大事なことがあるだろうと。要するに英語ができるからといって仕事ができるってわけはない。

だけど、「グローバル=英語」みたいになってしまって、英語ができればグローバルみたいな感じになっていると思うんです。でも、必要な人が1割しかいないというのは、皆さんにもう一回考えて欲しいんです。これは、マイクロソフトの社長が言っているんですよ、日本の。

……中略……

安河内 その1割が問題なんです。その1割ってのは、相当に高度なレベルの英語が使える1割ですよね。でも、ふつうに英語ができる、たとえば海外旅行(の時)にできるとか仕事で簡単なコミュニケーションができるという(点で)必要な方はもっと多いと思うんですよね。

水野 うーむ。

水野氏が引いたのは、成毛眞氏の著書『日本人の9割に英語はいらない』(祥伝社)である。英語関係者だけでなくビジネス関係者にも広く話題になった本なので、ご存じの方も多いかも知れない。

同書への評価はまた後で述べるとして、ここで注目したいのは、上述の二人の必要性認識が、ある「妥協点」に落ち着いたことである。多くの人に英語のニーズがあるという点に懐疑的な(したがって小学校英語反対派の)水野氏と、その点に肯定的な安河内氏。真っ向から対立している二人が到達した「妥協点」は、「高度なレベルの英語を仕事で使う必要がある人は1割しかいない(しかし、それ以下のレベルも含むのならもっと多い)」であった。

[*1] http://wws.tv-asahi.co.jp/kangaku/backnumber/0021/index.html

1割もいるのか?

この「妥協点」は果たして正しいのだろうか。周囲を見回して簡単に計算してみて欲しい。仕事で「高度な英語」を使っている人が、10人に1人いるだろうか。おそらく大半の人は、「そんなにいない」と答えるだろう。

こう私が主張するのには、それなりの根拠がある。実は私は、2013年に刊行した論文で、日本社会の英語使用者数を推計したことがあるからだ。同論文は「『日本人の 9 割に英語はいらない』は本当か? ――仕事における英語の必要性の計量分析」と題し、まさに成毛氏の著書を意識したものだった。(『関東甲信越英語教育学会学会誌』第27号)。その結果によれば、「仕事で高度な英語を使う人が10人に1人」は、日本社会の英語使用を少々誇張しすぎなのである。

そこで、本稿では、日本社会の英語使用者の実態を、データに基づきながら確認していきたい。まず、私の推計結果を見る前に、成毛氏の主張 ――「英語が必要な人、1割」―― の根拠を確認してみよう。

「日本人」の9割に英語はいらない?

以下、成毛氏の『日本人の9割に英語はいらない』の記述を見ていく。成毛氏は、上記の対談でも紹介されていたとおり、マイクロソフト(日本支社)の元取締役である。要は、外資系企業で日々英語を使って仕事をしてきた人物である。こうした経歴も功を奏して、同書は、英語教育界だけでなく、ビジネス業界や一般の人々の間でも大きな話題となった。

たとえば、2014年5月26日現在、アマゾンの当該書籍ページには74件ものカスタマーレビューが登録されている(ただし、同時点での評価は5つ星のうち平均星3.4個で、高評価に埋め尽くされているわけではない。むしろ、評価のわかれる書籍として話題となったというのが実情に近いだろう)。

成毛氏は、外資系企業で長年ビジネスに従事した経験に基づきながら、グローバルビジネスにおける英語の意義を考察し以下のような結論に至った。

日本人で英語を本当に必要とする人は、たったの1割しかいない。残りの9割は勉強するだけムダである。……中略……ビジネスでも、海外支店へ転勤になったか、取引先が海外の企業でない限り、英語を使う場面はないだろう。国内しか支店のない企業や、国内向けのサービスしか提供していない企業では、間違いなく英語は必要ない。(pp. 27-28)

つまり、成毛氏によれば、実際には英語を必要とする社会人は1割程度であるにもかかわらず、この現状がきちんと自覚されておらず、その結果、「必要ではない9割が勘違いしてせっせと勉強している(p. 30)」という。そして「日本人」全員が英語で会話できるようになる必要はなく、1割の英語力を向上させる政策を構想するべきであると、成毛氏は結論付けている。

では、「たったの1割」という数字は、どこから出てきたのだろうか。成毛氏は以下のような推計により、「1割」という数字を導き出している(pp. 28-29)。

・ 海外生活が必要な人:1077万人

・ 外資系企業の従業員:102万人(出所:経済産業省統計)

・ 外資系企業以外で、英語を必要とする人、たとえば大型ホテルの従業員や新幹線の車掌:100万人(根拠不明)

上記の推算人数を足し合わせると、1077万 + 102万 + 100万 = 1276万 となり、日本の人口の約1割に達するというのが、成毛氏の議論である。

かなり具体的な数字が出ているので、何かしら信頼性の高い統計をもとにした数値なのかと思う方も多いかもしれないが、実はかなりあやふやな仮定をもとに導き出した、きわめて乱暴な推計である。

たとえば、「海外生活が必要な人」の推算は、いくつもの不確かな仮定をもとに算出されたものであり、現に「合計1077万人」という数値自体、既存の世論調査の結果に照らすと、過大に高い[*2]。また、外資系企業以外の就労者で英語を仕事に用いている人を「100万人」と仮定している点も、何ら根拠を示しているわけではなく、当て推量の域を出ていない。

[*2] 内閣府「今後の大学教育の在り方に関する世論調査」(2001年)によれば、海外在住経験があると回答した人は5.6%で、その値に日本の全人口をかけると700万人強である。

このような乱暴な推計は仕方がない面もある。社会調査や統計の専門家でない成毛氏に厳密な推算を期待するのは酷だというのがひとつ。そして、さらに重要な理由が、英語使用者数を推計できるような統計がそもそもほとんど知られていないという点である。そういう状況であれば、官庁統計のようなマクロ統計をもとにある程度強引な仮定のもと推計するのも仕方ない。こうした統計の未整備状況は、近年まで、成毛氏どころか英語教育研究者ですら、誰も正確な英語使用率を推計してこなかった事実が物語っている。

しかしながら、英語使用率が推計可能な世論調査・社会調査は、実は少数ながら既に存在している。しかも、その一部は個票データが無料公開されており、研究者であれば誰でも詳細な分析が可能である(なお、本稿で用いるデータは、2000年代中頃からすでに公開され始めていた。その点で、使用ニーズの把握を放置したまま、国の英語教育政策の音頭取りなり批判なりに明け暮れていた研究者がいたとすれば、それは率直に言って職務怠慢である)。本稿でも、こうした公開データをもとに、日本の就労環境における英語の必要性の実態を確認したい。

なお、分析結果を述べる前に、大前提として確認しておきたいことがある。それは、推計の根拠とする調査は、母集団を明示的に設定しているものに限られる、ということである。英語教育が「お金になる業界」という点も災いしてか、英語教育関係の「実態調査」には、純粋に「実態」解明を狙っているというよりも、プロモーション目的だと考えられるものが多数を占める ――その代表例として、最近、様々な媒体で引用されている、Education First社「EF EPI 英語能力指数」(世界各国の英語力ランキング)をあげておこう。営利企業による「実態調査」は、ほぼすべてが母集団を明示的に設定していない。つまり、いったいどのような集団の傾向を調べようとしているのか調査者自身もよくわかっていないまま、アンケートやテストを実施しているのが実情である。

以上のような方法は「有意抽出」と呼ばれる。教科書的には、有意抽出で回答を集めた調査ならば、その結果を一般化するのは御法度とされている。たとえば、ウェブ上で自由に回答を募るタイプのアンケートならば、当然、英語に関心がある人が多数回答するはずで、したがって、英語使用率は「日本人」全体よりもかなり高くなるだろう。また、たとえ調査会社のインターネットモニターに依頼する調査でも、「モニター」集団自体が「日本人」の平均像から種々の点でずれているので、結果にはバイアスが生じることが知られている[*3]。

[*3] 本多則惠 2005. 「社会調査へのインターネット調査の導入をめぐる論点–比較実験調査の結果から」『労働統計調査月報』57(2), 12-20. なお、無作為抽出調査の重要性については、http://www.stat.go.jp/teacher/c2hyohon.htm も参照)。

2000年代前半の英語使用率

話をもとに戻して、「高度な英語が必要な人、1割」説を検証してみよう。用いたデータは、日本版総合的社会調査(以下、JGSS)の2002年版および2003年版A票である。回答者は、全国に居住する20歳から89歳の男女から層化2段無作為抽出法で選ばれた。調査は、各年の秋に行われ、有効回答数は、それぞれ2953、1957、回収率はそれぞれ 62.3%、55.0%だった(詳細は、JGSSのウェブサイトを参照のこと)。

これら2調査は同一の設問で回答者の英語使用状況を聞いているので、以下ではデータを合算して分析する。

設問は、「あなたは、日常生活や仕事で英語を使いますか? あてはまるものすべてに〇をつけてください。」である。用意されている選択肢は、

・ 仕事でよく使う

・ 仕事で時々使う

・ 外国人の友人や知人とのつき合いで使う

・ 家族とのコミュニケーションに使う

・ 趣味・娯楽・海外旅行などで使う

・ その他

・ ほとんど使う機会はない

の7つである。

ここでは、仕事での英語使用の2つの選択肢――つまり、「仕事でよく使う」「仕事で時々使う」に注目したい(これ以外の選択肢の選択者数は、JGSSのウェブサイトで確認できるhttp://jgss.daishodai.ac.jp/surveys/table/EUNO.html)。

使用者、統計

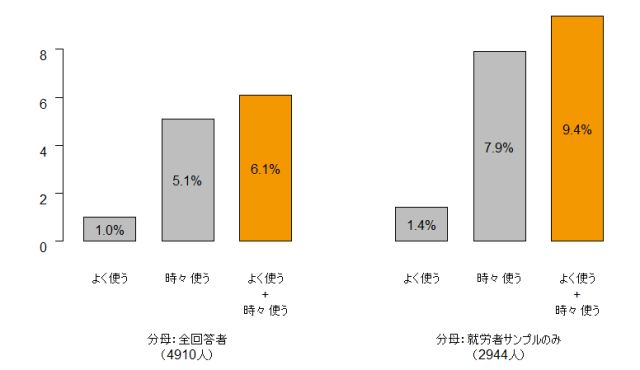

仕事関係のパーセンテージを図示した図1を見てみよう。

図の左側が、全回答者を分母にしたときのパーセンテージ、つまり、「日本人」全体に占める英語使用者の割合の目安である。一方、図の右側は、分母を就労者サンプルに限定したものである。仕事で英語を「よく使う」と回答した人は回答者全体のわずか1.0%、「時々使う」と回答した人は5.1%で、合計しても6.1%と1割に満たない。就労者サンプルを分母に同様の計算をしても、やはり1割は下回る。常識的に考えても、「時々使う」と回答した人すべてを、高度な英語を使う人に含めるのはかなり無理があるだろう。したがって、安河内氏ばかりか、水野氏ですらしぶしぶ認めていた「高度な英語を使う人は1割」という認識でさえも、少々多めに見積もり過ぎであると言えそうである。

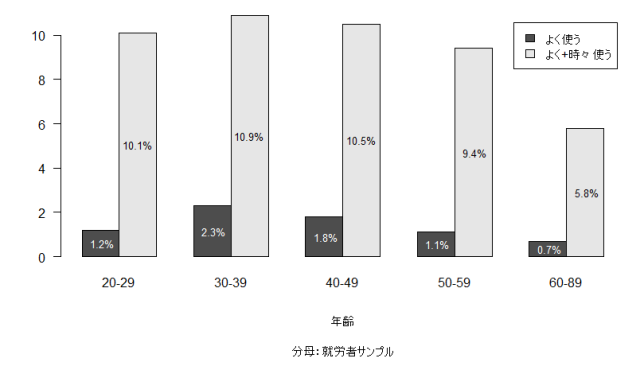

世代別の傾向も確認しておこう(図2)。濃い色の棒が「仕事でよく使う」の割合を、淡い色の棒が「仕事でよく使う+時々使う」の割合をそれぞれ示している。なお、このパーセンテージは、就労者サンプルを分母にして算出したもので、「日本人全体」ではないことに注意されたい。

図から、英語の使用率には、30代にゆるやかなピークがあることがわかる。とはいえ30代就労者においても、「時々使う」を含めてやっと1割を少し超える程度である。やはり「仕事で高度な英語を使う人、1割」は実態とだいぶ遊離した認識だろう。

なお、20代ではなく30代(および40代)にピークがあることを不思議に思う人がいるかもしれない。詳細は省くが、これは仕事における英語使用に特徴的な傾向である。他のタイプの英語使用(趣味や友人との会話など)では、たしかに20代が最も使用率が高い。また若いほど英語への興味関心が高くなることは各種世論調査から明らかである。

これらは仕事での英語使用は、個々人の興味関心だけに左右されるものではないことを物語っている。つまり、英語を必要とするようなどちらかといえば高度かつ責任を伴う業務に20代が配属されることは比較的少なく、30代~40代の壮年層が中心になるため、このような傾向になるのだと考えられる(詳細は、前掲の論文を参照のこと)。

近年の英語使用率

以上、2000年代前半時点で、「時々使う」程度の人を含めても、英語使用者は「日本人」全体の1割にも満たなかったことに納得頂けると思う。しかしながら、JGSS-2002・JGSS-2003は、10年以上前の調査である。現在はこれほど低くないのではと思う人も多いだろう。

JGSSはその後も、1・2年に1回のペースで調査が行われてきているが、残念ながら、JGSS-2002・2003の英語使用設問と同一の設問を含む調査はない。JGSSの2006年と2010年の調査でも英語使用についてたずねられているが、後述するとおり、「英語使用」の定義がかなり広いものに変わっている。したがって、2002年・2003年から2006年を経て2010年に至る10年弱の変化を検討することは不可能なので、次善の策として、2006年と2010年の比較を行いたい。

分析に用いるデータは、JGSS-2006のA票とJGSS-2010のA票である。母集団は、JGSS-2002/2003と同様で、日本全国に居住する20歳以上89歳以下の有権者男女である。ここから無作為に選ばれた人々に回答が依頼され、それぞれ2124人、2507人から有効回答が得られた(回収率は、それぞれ 59.8%、62.2%)。

設問および選択肢は以下のとおりである。

あなたは過去1年間に、以下のことで英語を読んだり、聴いたり、話したりしたことが少しでもありますか。あてはまるものすべてに○をつけてください。

1.仕事

2.外国人の友人や知人とのつき合い

3.映画鑑賞・音楽鑑賞・読書

4.インターネット

5.海外旅行

6.その他

7.まったく使ったことがない

ここで問われているのは、過去1年間に「少しでも」英語使用があったかどうかである。「英語を使っている」という表現が持つ一般的な含意よりもかなり広い定義で、この変数にはごく限定的なレベルの英語使用も含んでいると考えられる。したがって、この設問から、「高度な英語使用」はおろか一般的な意味での英語使用ですら推論するのはなかなか難しい。

一方で、限定的なレベルの英語使用も含む変数だからこそ、社会の変化に対する感度はむしろ高くなっていると言える。なぜなら、たとえば「高度な英語使用」を問う設問の場合、英語使用のニーズだけでなく、回答者の英語力にも大きく左右されてしまうからである ――どんなに英語使用のニーズがあったとしても、英語力が低ければ、日常的に英語を使うことは難しいだろう。それに対し、限定的なレベルの英語使用も含んでいるならば、英語使用ニーズの微妙な変動も感知できるはずである。

英語使用者:2006 → 2010

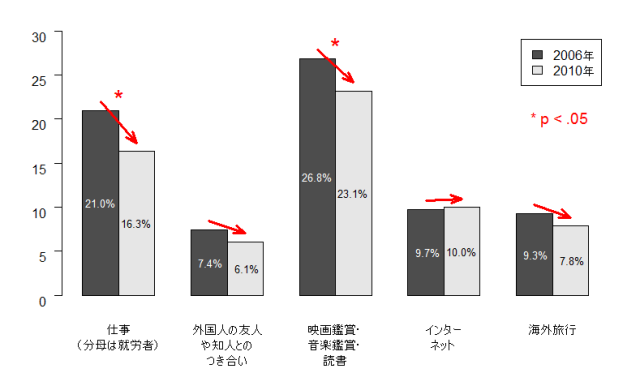

では、英語使用の増減を確認しよう。図3は、2006年と2010年における5種類の英語使用のパーセンテージを示したものである(見やすさの関係から、最後の2つの選択肢は割愛した。「6. その他」は 1.1% → 1.4%、「7. まったく使ったことがない」は、55.6% → 60.8%である)。矢印が右上がりになっていれば英語使用は増加、右下がりなら減少を意味している。

図から明らかなとおり、「インターネット」の微増をのぞけば、すべて減少している。そのなかでもとくに減少の幅が大きくかつ統計的に有意なものは、仕事での英語使用のマイナス4.6%と、映画鑑賞・音楽鑑賞・読書での英語使用のマイナス3.7%である。

インターネットでの英語使用の微増は、インターネットを使う人口自体が年々増加していることを考えれば不思議ではないが[*4]、それ以外の英語使用において使用者の割合が減少している点は、多くの人が驚くのではないだろうか。

[*4] 総務省「平成24年版 情報通信白書」 http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h24/html/nc243120.html

そもそも、分析をした私自身がこの結果に驚いた。ひょっとして計算時に何か初歩的なミスをしたのではないかと疑ったほどだった(私のミスでないことは、JGSSのウェブサイトに載っている集計表(http://jgss.daishodai.ac.jp/surveys/table/EABUS.html)を再計算してもらえれば確認できるはずである)。

楽天の社内英語公用語化が発表されたのが2010年2月である。楽天のこの決断は、日本社会、とくにビジネス界における英語使用ニーズが着実に高まっていることを印象づけた。元同時通訳者で英語教育学者の鳥飼玖美子氏は、こうした状況を「英語パニック」とすら形容しているほどだ(『「英語公用語」は何が問題か』、角川書店、2010、 p. 21)。

こうしたイメージにもとづけば、当然、英語使用率の上昇を予想するだろうが、データはその予測を裏切ったことになる。前述のとおり、JGSSは無作為抽出サンプルに基づいており、標本誤差を考慮すれば、日本社会全体に一般化できる。その意味で、昨今流通している「英語使用のニーズの増加」というイメージは、日本社会全体の状況を的確に反映しているわけではないことになる。

英語使用率減少の背景 ―世界的不況

では、いったいなぜ英語使用は減少したのだろうか。2006年と2010年の間に何があったのか思いをはせれば、それほど困難なくひとつの可能性に思い至るだろう。

それは、2000年代終盤に日本にも襲いかかった世界的不況である。2008年9月、米国でのいわゆるリーマンショックに端を発した金融危機は、瞬く間に世界中に波及した。日本の経済成長率も、2008年には前年比マイナス1.0%、2009年には同マイナス5.5%(世界銀行の推計)と、大きく低迷したことは記憶に新しい。こうした世界的な不況の結果、訪日外国人の対外貿易の大幅な減少が引き起こされ、その結果、英語を使う機会が減ったと考えられるのである。

この可能性は、データの裏付けもある。以下、その結果を確認してみよう。

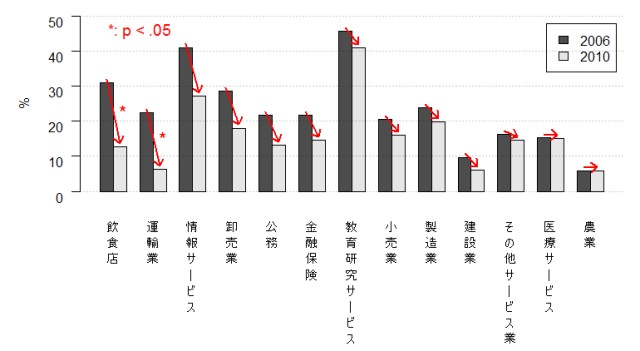

もっともわかりやすいのが、産業別の英語使用である。図4を見て欲しい。2006年と2010年の英語使用率を産業別に図示したもので、ここでは、回答者が計50人以上いた産業のみを抜粋している。また、各産業は減少度合いが大きい順番に左から右に並べている。

図から明らかなとおり、下落の度合いがもっとも大きいのが、飲食店産業(自営業の飲食店だけでなく、いわゆる「外食チェーン」の社員・従業員も含む)における就労者で、2010年の英語使用者は、2006年に比べて、18.2%も減っている。次いで、運輸業(旅客あるいは貨物の輸送)のマイナス16.2%が続き、ケース数の少なさもあり統計的有意ではないが情報サービス(-13.9%)や卸売業(-10.6%)も減少の度合いが大きい産業である。

飲食店と運輸業での減少の大きさは、不況に伴う、観光客など訪日外国人の大幅な減少で説明できる。法務省出入国統計によれば、2009年の外国人の入国者数は2008年に比して16.1%も減少した。その結果、飲食店産業や運輸業に従事する就労者に、外国人の客と接触する機会が減少し、英語使用機会も減ったと考えられる。

一方、貿易に関係した影響も重要である。たとえば、貿易額(輸出入額の総額)は、不況の影響により、2008年の160兆円から2009年の106兆円へ、実に30%以上減少した。このような国際的な取引の停滞の結果、貿易依存度の大きい産業で英語の使用機会が減少したと考えられる。

わかりやすくこの影響が示されているのが、卸売業と小売業の対照的な結果である。卸売業ではマイナス10.6%と比較的大きな低下を示しているのに対し、小売業ではマイナス4.6%と、比較的小さなレベルの減少である。卸売業と小売業の業務内容は一見すると類似しているが、貿易依存度という点では対照的な産業である。つまり、卸売業は、海外製品を扱う場合、海外の企業と直接取引をすることになり、貿易不況がそのまま、海外との取引の減少、そして英語使用機会の減少につながり得る。それに対し、小売業は、たとえ海外製品を取り扱っていたとしても、卸売業者(問屋)が国内企業であれば、貿易不況が英語使用機会の低下へ直接的にはつながらない。その結果、減少の度合いも小さく抑えられたと考えられる。

同様のメカニズムは、他の産業にも確認できる。図4を見ても英語使用の減少が少ない産業はいずれも、小売業と同じく、国内的な需要に対応した業務を主とする産業である。たとえば、農業(+0.2%)や医療サービス業(-0.3%)がその典型である。

グローバル化で英語使用は減る!?

このように、世界的不況を念頭におけば、2000年代後半に英語使用が減ったことに納得いただけたと思う。ここで、この事例が興味深いのは、グローバル化によって英語の使用が低下したことを意味している点である。というのも、上記の説明が確かならば、サブプライム住宅ローン危機・リーマンショックという米国の国内問題が、金融危機のグローバル化を介し、めぐりめぐって日本国内の英語使用を減少させたことになるからである(下図)。まるで「風が吹けば桶屋が儲かる」のような構図だが、グローバル化とはまさに「風が吹けば桶屋が儲かる」という側面を有していることが、あらためてよくわかるだろう。

一般的に、グローバル化によって人・商品・情報の流通は促進され、その結果、英語使用の必要性は増加するとされている。しかしながら、世界同時不況をはじめとしたグローバル化のさらに別の側面にも目を向けるなら、「グローバル化=英語化」は必ずしも真ではない。つまり、グローバル化が直線的にビジネスの英語ニーズを上昇させるという考え方は、過度に単純化されたモデルであり、データ上も理論上も支持することは困難なのである。

教育政策に密輸入される「日本は英語化している」言説

以上、テレビ朝日「侃々諤々」における水野氏と安河内氏の論争を枕に、日本社会の英語使用を、データにもとづいて明らかにしてきた。その結果、水野氏・安河内氏どちらの認識よりも、日本の英語化状況はずっと限定的であるということがわかって頂けたと思う。

こうした誤解がテレビ番組の中だけのものであるなら、たいした問題ではない。しかしながら、現実はもっと深刻である。なぜなら、政府は、「日本は英語化している」と明言してしまっているからである。

具体的に見ていこう。まず、2003年に文部科学省が示した「『英語が使える日本人』の育成のための行動計画」という政策である。同行動計画はその冒頭で、「グローバル化の進展」への対応のために「日本人全体として……世界平均水準の英語力を目指すことが重要である」(p. 1、強調引用者)と宣言した。もちろん、国際化を根拠に英語教育の充実を訴える主張は、近年どころか戦前から存在しており、けっして真新しいものではない。しかしながら、この政策案が斬新な点は、「国際化の時代だから、日本人全体に一定の水準以上の英語力が必要だ」と明言した点である。このような、いわば「国家総動員」的な英語教育政策は、過去に例を見ない。なお、同行動計画の発表からすでに10年以上がたつものの、この政策が描いていた「英語使用ニーズの遍在状況」は、まったく現実のものとはなっていない。

同様のことが、2011年に文部科学省から示された「国際共通語としての英語力向上のための5つの提言と具体的施策」についても言える。この提言も、日本社会が英語化しているという現状認識を、英語教育改革の根拠として利用している。同提言は、経済や人・物のグローバル化の進展によって、英語力の重要性は飛躍的に上昇し、「これまでのように大手企業や一部の業種だけではなく、様々な分野で英語力が求められる時代になって(p. 5)」いると述べている。しかしながら、こうした認識も実態と矛盾している。というのも、英語使用ニーズは、2000年代後半、「大手企業や一部の業種」で増えたどころか、ほとんどすべての産業で減少したからである[*5]。

[*5] 拙論文では、企業規模別の分析も行っているので参照のこと。その結果によれば、やはりどの規模の企業であっても、英語使用率は減っている。

このように、近年の英語教育政策は、日本社会の実態を的確に把握しないまま、「日本社会の実態なるもの」を教育改革の根拠として動員してきたのである。政府の空想的な現状認識をきちんと正すのは、学術界のひとつの責任だと思うが、残念ながら、英語教育研究者は誰もより正しい「日本社会」像を提示してこなかった。もちろんその最大の原因は、信頼に足るデータがなかったためである。しかし、裏返せば、英語教育研究者が自前でデータを用意しようとしなかったからだとも言える。

歴史的に見れば「英語のニーズは多い」はごく最近の言説

このように見てくると、社会の英語使用ニーズを過大に見積もっているのが、近年の教育政策であると言える。そればかりか、英語教育関係者や一般の人々の認識にもこの傾向はあるだろう ――じじつ、英語教員や大学生を対象にした意識調査結果には、「仕事で英語が必要である」という意識が広く浸透している様子が見てとれる[*6]。

[*6] Matsuura, H., Fujieda, M., & Mahoney, S. (2004). The officialization of English and ELT in Japan: 2000. World Englishes, 23(3), 471-487.

こうした傾向は、昔からそうだったわけではない。以前はむしろ、英語使用のニーズの低さをきちんと踏まえたうえで、英語教育のあり方が構想されていた。

戦後のこうした議論を明らかにしたのが、拙著『「なんで英語やるの?」の戦後史 ――《国民教育》としての英語、その伝統の成立過程』(研究社、2014)である[*7]。

[*7] 戦前期にも英語の必要性をめぐる議論は多数あるが、もっとも代表的な著作として、岡倉由三郎『英語教育』(博文館、1911)をあげておきたい(国会図書館近代デジタルライブラリーで閲覧可能)。岡倉は同書の中で、英語使用のニーズはごく限定的であることを認めたうえで、それでもなお、いや、それだからこそ、学校英語教育には、単に使用ニーズに応えるためだけではなく、教育的・教養的意義があると論じた。

意外だと感じる方も多いと思うが、中学校の外国語(英語)は、制度上は、2002年まで常に選択教科だった。つまり、1947年の新制中学発足から21世紀初頭までの実に50年以上、中学校の英語は、履修してもしなくてもどちらでもよい教科だったのである。

現在の必修教科のほとんど(たとえば、国語や体育)は、1947年の時点で既に必修教科だった。そのなかで、英語が選択教科扱いを余儀なくされた理由は、まさに必要性の低さだった。つまり、必修教科は「国民」の全員に必要があるものだけに限るべきで、必要性に個人差が大きい英語は、生徒・保護者・地域の希望に任せるべきだということである。ただ、戦後初期こそ名実ともに「選択教科」だった英語だが、1950年代・60年代には履修率が100%に達し、事実上の必修化が完了する。これが、事実上の必修教科「英語」の来歴である。

なぜ、みんなが英語を学ぶようになったのか?

では、これほど短期間に必修教科に移行したのは一体なぜだったのだろうか。素直に考えるなら、戦後初期こそ低調だった英語使用のニーズが、1950年代・60年代になって急増したからではないかとも思えるが、実際には、そのような事実はまったく見いだせない。統計や史料を総合的に勘案しても、人々の間に英語使用のニーズが浸透していたなどとはとても言えないのが、当時の状況であった。

むしろ、英語それ自体とは一見無関係な種々の要因が、事実上の必修教科への「アップグレード」を生み出したことがわかった ――同書で私があげた要因は、高校入試制度の変更、高校進学率の上昇、団塊の世代の入学・卒業に伴う生徒数の急変動およびそれに伴う教員採用の変化、(戦後型)教養主義の中学校英語現場への浸透、「科学的に正しい」第2言語教育・学習理論のブーム、戦後民主主義の退潮、農業人口の減少など多岐にわたる。このように、英語教育にとって外在的な要因が、事実上の必修化に大きな役割を果たしたのである。

また、この事実上の必修化は、関係者の悲願でも決してなかった。というのも、当時、英語教師たちの多くは必修化を支持していなかったからである。それどころか、1950年代の文部省は、必修化の阻止すら目論んでいた。その意味で、中学校英語のアップグレードは、いわば「棚からぼた餅」とも言えるが、中学校教師たちは、ただのほほんと英語を教えていられたわけではなかった。社会の英語使用ニーズは依然低いままであり、そして何よりも、英語学習に意義を感じない多数の生徒たちが目の前に座っていたからである。したがって、「社会の英語使用ニーズが低い」という厳然たる事実を、そう容易に忘却することは不可能だった。このような逆境に直面し、「ニーズの低さ」と両立可能な学校英語教育の目的論を練り上げたのが、1950年代~70年代の英語教師たちである(たとえば、日教組教研集会の外国語教育分科会)。

「ニーズの低さ」を黙殺する現代

現代に目を戻してみよう。たしかに、戦後初期に比べれば、現代の英語使用ニーズは飛躍的に上昇した。しかしながら、それはあくまで、戦後初期と比べればの話である。これまで見てきたように、現代においても、英語を日常的に使用している人の割合はごくわずかであり、潜在的なニーズを持った人(たとえば、限定的ながら過去1年間に英語を使ったと答えた人)を含めても、過半数にすらはるかに及ばない。このように、英語使用をめぐる社会状況は、戦後初期と現代のあいだに、根本的な差はない。

しかしながら、認識レベルでは正反対である。なぜなら、前述したとおり、近年の文科省は「国家総動員」的な英語使用観に偏っているからである。英語使用のニーズの上昇はせいぜい数%から1割程度であるにもかかわらず、「社会全体で見れば英語使用のニーズはまだ限定的である」という現実を、まるで忘却してしまったかのような認識の大転換である。対比的に述べるならば、「低い必要性を真剣に受けとめていた戦後」と、「多少増えたとはいえ、依然必要性が低いにもかかわらず、そうした社会状況を『黙殺』しつつある現代」と整理できるだろう。

もちろん、今後ますます英語教育が重要になっていくのは間違いない。学校英語教育やビジネスの英語化も、いままで以上に発展が求められるだろう。しかしながら、現代の英語使用ニーズの低さは、無視してもよいほどには「改善」していないこともまた事実である。「みんなに英語が必要」などという空想的な社会像をいたずらに描くのではなく、日本社会の実態をきちんと見据えて、地に足の着いた教育政策・英語教育論・経営戦略を練っていかなければならない。そのヒントのためにも、たとえば政策立案者や教育研究者、経営者は、社会統計と歴史をきちんと直視しなければならない。

プロフィール

寺沢拓敬

1982年、長野県生まれ。日本学術振興会特別研究員。国立音楽大学非常勤講師。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。専門は、言語社会学・応用言語学・外国語教育史。著書に、『「なんで英語やるの?」の戦後史』(研究社、2014)、『「英語と日本人」の社会学』(研究社、2014年12月出版予定)。