2016.11.07

私は、あの写真をコントロールできる自由を、手にしました――「ナパーム弾の少女」と児童ポルノ

どうしてFacebookがそんなバカな判断を?

Facebookがベトナム戦争の報道写真である「ナパーム弾の少女」を削除したことが話題となった。

この削除問題に接した多くの人々は、私を含めて、おそらくはほぼ直感的に、そしてあまり躊躇いなく、この写真の削除が間違っていると判断した。ノルウェーの首相をはじめ、多くの人がこの削除の判断に異議を唱え、Facebookは写真の削除を撤回した。Facebookが削除の判断を考え直してくれたこと自体については、私も良かったと思う。

ところで、「今回の問題の焦点は何なのか?」という問いかけに、一言で回答するのが難しいのは(あるいは説明しようとすればするほど、退屈極まりない文章になってしまうのは)、これが価値判断における対立の問題ではないからである。

普通、この手の表現規制問題では、ある種の表現について絶対に許せないと批判する善意溢れる人々が苦情を申し立て、表現の自由を擁護しようとする私のような屁理屈屋がそのような検閲行為は絶対に許せないと反論し、論争に巻き込まれたプラットフォーム企業は、頭を悩ませながら、何とかバランスのとれた規範を提示しようとする。

だが、今回は、「ナパーム弾の少女」をFacebookから削除させようというキャンペーンが張られたわけではない。

もちろん、この世界はとても広く、人間の意見は驚くほどに多様なので、そういう主張を展開している個人や団体も探せばきっと存在するのではあろうけど、少なくとも一定の影響力がある主要なプレイヤーでそのような主張をしているところは見当たらない。

Facebookがこの写真の削除を行ったとき、SNS等のいわゆる「プラットフォーム企業」の内情に詳しい人々は、これが上層部の判断ではないだろうと推測した。大量に待ちこまれる様々な苦情の申し立てを処理する中で、現場が誤って処理してしまっただけの、いわば「エラー」の事例であろうと考えたのだ。

だが、程なくして、この削除の判断は現場だけで行われたものではなく、Facebook社内の一定のレベルにまで上げられて検討されて意思決定されたものであるとの話が漏れ伝わってくると、どうしてFacebookがそんなバカな判断をしでかしたのかと、訝しむ声が上がり始めた。

Facebookにおけるヌード禁止のルール

Facebook側の当初の言い分はこうであった。

「われわれはこの写真が歴史的なものであることは認識しているが、ヌードが写っている1枚の写真の掲載を許可し、別の写真は許可しないという判断基準を作るのは難しい」(注1)(注2)

(注1)https://www.theguardian.com/technology/2016/sep/09/facebook-reinstates-napalm-girl-photo

(注2)http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1609/11/news014.html

Facebookには「コミュニティ規定」というものが存在して、ヌードの投稿は原則としてできないことになっている。(注3)

(注3)https://www.facebook.com/communitystandards/

簡単に言ってしまえば、Facebook自身の決めたルールに、Facebook自身も従わなくてはならない、というわけだ。

Facebookにおけるヌード禁止のルールは、「意識向上キャンペーンやアートプロジェクトなどのために、ヌードを含むコンテンツがシェアされる場合があります。弊社ではヌードの表示を制限しています」という書き出しで始まる。

禁止対象のヌードが、芸術や社会的啓発活動といった真面目で意義深い目的であったとしても、Facebookでは制限しますよと宣言しているわけである。(と、同時に、運営サイドとして、制限された表現を、必ずしも猥褻でくだらないものと見下しているわけではないとエクスキューズしているようにも解釈できる)

ヌードを制限する理由は、「世界中のさまざまな人が利用する場である以上、人によっては――特に出身文化や年齢によっては配慮を要するコンテンツだから」で、どのようなコンテンツが表示制限されるかについては、「判断基準は、世界中どこでも使えて判断のしやすいものであることが必要です。そのため柔軟な対応が難しい」との説明がなされている。

その一方で、Facebookは柔軟姿勢を見せることにも腐心しているようだ。

「コンテンツの評価や処遇にあたって、基準をより弾力的に運用できるよう取り組みを続けています。」

「女性が自発的に授乳している写真や乳房切除手術を受けた痕を見せている写真については制限していません。」

「ヌードの人物を描いた絵画や彫刻などの芸術作品の写真の投稿も認めています」

「教育、ユーモア、風刺を目的に投稿される場合はこの限りではありません」

いったいFacebookは、フリーハンドの確保を望んでいるのでろうか、それとも規定によって画一的な判断ができることを望んでいるのだろうか。

どうやら、そこには相矛盾する志向が存在するようだ。

同時にその論点は、私たち社会が、SNSなどのインターネット・プラットフォーム企業に何を望むかという部分とも関わってくる。

性表現をめぐるクレームに心底うんざりして

ところで今回、Facebookは、どうして頑なにヌード禁止規定の形式的な順守に拘ったのだろうか。

思いつく理由が4つある。

(1) SNSにおける環境の保全

(2) プライバシーに関するトラブルの防止

(3) 性表現をめぐる泥沼のような論争の忌避

(4) 児童ポルノ問題

まず、最初の理由、環境の保全から考えてみよう。

Facebookが合法的なものまで含めてヌードの投稿を制限する最大の理由は、おそらく端的に言ってしまえば、ネット上の「社交場」としての環境を維持するためである。

見たくもない裸体画像が目に飛び込んでくるようなSNSでは、アクセスする気が失せるという人は多いだろうし、そういう画像が飛び交うSNSというイメージが付きまとえば、公共機関や大企業はFacebookに公式ページを設けることを避けるようになるだろう。

だが、「ナパーム弾の少女」が投稿されることによって、Facebookの社交場としての雰囲気が損なわれるだろうか。おそらくFacebook側が想定しているであろう、雰囲気をぶち壊すような類のヌード画像と、この写真との峻別が、それほど困難とも思えない。

次の理由、プライバシーに関するトラブルの防止はどうだろう。

Facebookの特徴は、人々が実名でアカウントを開設し、本人の顔写真をアップして、現実社会での人間関係を背景とした社交空間をインターネット上で展開することであり、その性質上、必然的にプライバシーとの兼ね合いが問題となってくる。

アカウントの公開範囲の設定や、他人の写真をアップロードしたり、タグ付けしたりする際の仕様など、Facebookにとって、プライバシーに関わるルールや仕様をどう設計するかは常に緊張の連続であった。

プライバシーの中でも、裸体や性行為を写した画像は、特に厄介な存在だ。人々の好奇心や冒険心をいたずらに掻き立て、勢いよく拡散する傾向がある一方、被写体となる人の中には、その流出を致命的な出来事と思う人も多いだろう。私自身、自分の裸の写真や、性行為をしている動画が、世界中に拡散するようなことは、起こって欲しくない。

Facebookが、このような深刻なプライバシーの問題を事前に避けるために、裸体画像の投稿を原則禁止とすることにも、一定の合理性があると言えるかもしれない。

だが、世界的に有名な報道写真である「ナパーム弾の少女」の投稿に、いったいどんなプライバシーのリスクがあるのか、という反論もあり得るだろう。

また、Facebookが想定しているケースは、例えば調子にのった大学生が、彼氏彼女とのベッドでの思い出の一枚をうっかり掲載してトラブルになるようなケースだろうが、そういうものとの区別が困難だともちょっと思えない。

三番目の理由、性表現をめぐる泥沼のような論争の忌避はどうだろうか。

映画「ソーシャル・ネットワーク」にも登場するエピソードだが、Facebook創業者のザッカーバーグは、ハーバード大学在学中の2003年に、Facemashというサイトを立ち上げて、騒ぎを起こしている。Facemashは、ハーバードの各寮の学生名簿から写真を無断転載して、どの学生がより「ホット」かを、ネット投票で競わせるという悪趣味なサイトで、学内の女性団体からの猛抗議を受けることになった。この事件で、ザッカーバーグは大学の規律委員会に呼び出されて処分を受けている。

Facebookでは、前述の通り、性表現やヌードについては他のSNS以上の厳しい制限を設けており、この種のトラブルは回避できそうに見えたが、今度は逆に、女性の裸体の投稿を差別的に制限しているとの理由で、フェミニストグループから厳しく批判されることになった。

これは何の根拠もない憶測だけど、Facebookの某有力者は、何をやってもどこかからは必ず声が上がる性表現をめぐるクレームに心底うんざりして、報道写真だろうが、意識啓発キャンペーンだろうが、フェミニストアートだろうが、とにかく面倒くさいものは、一切合切全部ダメだと切り捨ててしまえという心境になってしまっているんじゃないだろうか。

「ナパーム弾の少女」まで削除してしまうという、やや常軌を逸した態度からは、そんなことも勘繰りたくなってしまう。

「児童ポルノ」の問題

話を元に戻そう。

コミュニティ規定のヌード制限に形式的に該当することを理由にFacebookが「ナパーム弾の少女」を削除したことに、多くの人々は納得できなかった。

人々は、Facebookのようなプラットフォーム企業には、例え介入したくても介入してはいけない領域の表現があるのではないかと考えた。

今回の写真のような「戦争報道」や「歴史的記録」は、その最たるものだというのが、人々の主張だった。そのような公共的価値の高い情報の流通について、Facebookのような既にインフラ的存在となったインターネット事業者が、削除や改変することの危険性を、多くの人々は懸念した。

今回の議論の発端となった投稿者が所属するノルウェーの新聞の編集長は、ザッカーバーグ氏を「世界でもっとも権力のある編集者」と呼び、「その権力を濫用している」と批判した。(注4)

(注4)http://www.nikkei.com/article/DGXLASFK11H06_R10C16A9000000/

これに対抗して、というわけでもないだろうが、Facebook側も「ナパーム弾の少女」を削除しなければならなかった、より強力な四つ目の理由を持ち出してきた。「児童ポルノ」の問題である。

「ヌード」と「児童ポルノ」では、全くもって次元の異なる問題になってくる。

Facebookのコミュニティ規定でも、この二つについては、性質の違う種類の問題として異なる取扱いを行っていて、ヌードの制限条項が差別表現等とともに「礼儀正しい行動」の項目の中に置かれているのに対して、児童ポルノの禁止条項は、直接的な脅迫行為や違法な武器・薬物の取引等とともに「安全の確保」の項目の中に置かれている。

言い換えるなら、「安全の確保」の項目は、先ほどの「介入が許されない領域」とは対象的に、「介入すべき義務がある領域」ということになるだろう。

(公平を期すために言っておくと、この問題に関してFacebookは慎重な態度をとっており、少なくとも「ナパーム弾の少女」自体を児童ポルノとみなすことはしていない。ただ、原則論として、裸の子どもの写真は児童ポルノに該当する可能性のあるものであり、諸々の文脈や事情を考慮すれば児童ポルノではない場合もあり得るが、そのような詳細な解釈をFacebookが投稿された全てのものについて即時的に判断していくことはできないので掲載できない、といった趣旨の言い回しに終始している。)

このFacebook側の説明に対して、多くの人々は、おそらくは直感的に、ナパーム弾の少女を児童ポルノなどということはあり得ないと判断した。

人々は、Facebookを、「児童ポルノと報道写真の区別がつかないのか」と批判した。

(法的な問題を持ち出すならば、何が「児童ポルノ」犯罪に該当するかは各国でまちまちであり、その保護法益や、取り締るべきとされる範囲、違法性が阻却されるべき要件についての議論には混乱も多い。Facebook側の言い分も必ずしも突飛なものとまでは言えないだろう。だが、今回の話は、どうもそういった議論とはパラレルなもののようである)

人々が直感的に躊躇いなくこの写真を児童ポルノではないと言い切ったのは、第一に、この写真が子どもに対する性行為・性的虐待行為の手法を用いて製造されたものではなく、第二に、この写真が性的興奮を掻き立てるための演出や文脈とは無縁に思えたからだろう。

だが、これまでの諸々の論争から考えるに、これは児童ポルノ(あるいはそれに類似した問題のある写真)ではないと、多くの人がみなせるための「必要条件」であって「十分条件」ではなさそうだ。

この直感的な判断の根拠は、改めて説明しようとすると自明のものではなく、本来なら躊躇いなく下せるような決断ではなかったのかもしれない。

振り返って考える必要があると思うのは、むしろ、なぜ多くの人々が、躊躇いなくこの写真の投稿にゴーサインを出せたのかという点である。

この写真の削除に反対した人々は、「プライバシー」や「性表現」や「児童や女性の自己決定権」や「芸術活動や報道における倫理」といった論点について、普段から意見が一致する人々というわけではなさそうだ。

本当なら意見が異なり、まとまるはずのない人々が、どうしてそういった論点が複雑に入り組んでいるはずのこの写真の削除に反対することでは当然のごとく一致できたのだろうか。

特別な歴史的重要性

実のところ、この写真は発表当時、通信社の内部で配信すべきかどうかの意見が分かれたという。少女が裸だったからである。(注5)

(注5)http://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/15/090700247/?P=2

(事実、同じ現場で同じように撮影していたはずの他の報道機関は、撮影物を公開しないまま破棄してしまったり、あるいは正面からのアングルを避けて報道したりした)(注6)

(注6)『ベトナムの少女』(文春文庫) 92ページ

だが、通信社は配信の決断に踏み切った。この写真は世界中の新聞に掲載され、今日では只の報道写真ではなく、人類社会が歴史を共有するための特別な写真となった。

写真に写っている裸の少女、キム・フックは、この戦災を生き延びて成長した。この時、病院へと運んでくれたカメラマンたちとの人間的な信頼関係もあり、また、この写真を自らの平和活動のために活用しているとのことである。

このような歴史を経た一連の文脈がある程度共有されていたからこそ、多くの人々は、この写真を「児童ポルノ」ないしはそれに類似した「被写体である少女の人格を傷付けるような表現物」ではないという直感的な判断にいたったのではないだろうか。

Facebookも、結局のところ、世論のこの直感に沿う形で、削除の判断を撤回した。その言い分は次のようなものである。

「コミュニティの意見を聞いた上で、このケースに関してはコミュニティ規定の解釈を見直した。裸の子どもの画像は通常はわれわれのコミュニティ規定に反するし、幾つかの国では児童ポルノと見なされる。だが今回は、この画像には歴史的、世界的な重要性があると認識している。(中略)だから、削除した画像を復活させることにした」

要するに、この写真は原則に照らせば、児童ポルノとみなされ得るものであり規定違反にあたるが、その特別な歴史的重要性にかんがみて、例外的に児童ポルノないしは規定上削除されるべき画像ではないと解釈するべきだという判断である。

だが、撮影・発表されたのが今日の世界であったとしたら、この写真は「児童ポルノ」にさせられずに済んだであろうか。そこにはかなりの不安がある。それはインターネットの普及により、社会背景的な事情が変わってしまったからである。

写真の配信は、新聞・雑誌への掲載や、テレビ報道に留まらず、無数の「悪意ある人々」が渦巻くインターネット空間への放出という事態になったであろう。

後に情報公開された録音テープによれば、リチャード・ニクソン大統領はホワイトハウスでの会議の際に、これが合成写真ではないかとの疑いを口にしていた。おそらくは「ナパーム弾の少女」による反米・反戦のムードを警戒してのことだろう。(注7)

(注7)http://www.cbsnews.com/news/nixon-the-a-bomb-and-napalm-28-02-2002/

ニクソン大統領は、あまり表立ってはこの陰謀論を唱えなかったようだ。

だが、現代の政治家や、メディア、そしてインターネットで熱心に政治や社会問題を語る人々はどうだろうか。きっと激しい感情の衝突を伴う議論が巻き起こったことだろう。

卑猥な揶揄や人種差別的なメッセージが大量に添えられてインターネットで拡散される場面が起こり得ることだって、想像に難くない。

そして、インターネット空間で活発に議論を交わす無数の「善意ある人々」は、そのような悪意を持った人々の狼藉に耐え切れず、報道の公益性との比較衡量等などといったまどろっこしい価値判断のプロセスはすっ飛ばして、「なぜ通信社はそんな児童ポルノ紛いの写真を配信したのだ。少女の人生を破壊したいのか」と叫んでしまったかもしれない。

現代の「ナパーム弾の少女」は、インターネット上の善意溢れる人々と悪意溢れる人々の、ある種の共犯関係によって、歴史的価値を獲得する前に、「児童ポルノ」の烙印を押されて封印されてしまったのではないか。

さて、Facebookからは、コミュニティ規約に違反する画像についても、公益性がある場合には投稿を認める方針の発表があったようだ。(注8)

(注8)http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1610/24/news059.html

プラットフォーム企業として正しい方向だとは思うが、被写体の各種人格的権利と、公開の公益性をめぐる問題は、ますますFacebookにとって悩ましいものとなるだろう。

この文章を読んできた人の中には、問題はもっとシンプルなのではないかと言いたい人もいるかもしれない。「ナパーム弾の少女」のような真っ当な反戦写真は、誰かを傷付けるようなものではないことは明白なのだから、そんな細かい議論をすること自体がバカらしい、と。

だが、この「ナパーム弾の少女」だって、本当は色々と難しい写真だったのだ。

「私は、あの写真をコントロールできる自由を、手にしました」

最後に、今回の問題の主役である「ナパーム弾の少女」の話をしよう。

「ナパーム弾の少女」は1972年6月8日に撮影された。

撮影場所は、当時の南ベトナムの首都サイゴンから、北西に約50キロの農村チャンバン。

この村に、南ベトナム軍がナパーム弾による爆撃を行った。南ベトナム国内で活動するゲリラ組織(解放戦線)との交戦の際に発生した「誤爆」であるとされている。

焼け出された村人たちは、命からがら南ベトナム国道1号線を走って逃げた。

使われたナパーム弾からは、高温で燃焼するゼリー状の石油化学物質が四散して、人々の服や肌に張り付いた。当時9歳のキム・フックが、大火傷をおって裸で走っているのは、ナパーム弾によって引火した服を脱ぎ捨てたからである。

撮影したのはAP通信の現地カメラマン、ニック・ウットことウト・コン・ウン。

ウトたち報道陣は、車でキム・フックと他の負傷者を近くの病院へと搬送した。

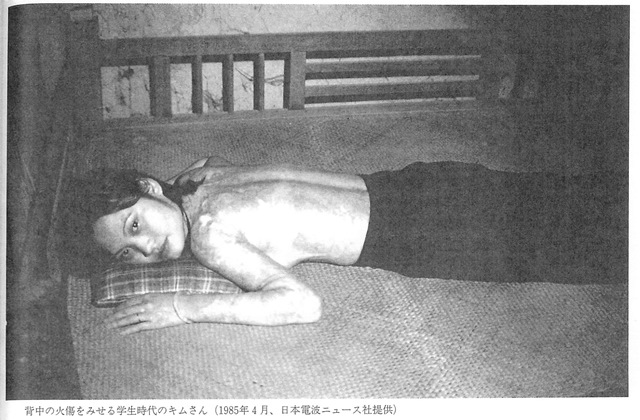

重篤な状態のキム・フックは、取材をしていた外国人記者たちの働きかけにより、サイゴンの専門医のいる病院に送られ、命を取り留めたが、左手の機能に後遺症を負い、また左肩から背中にかけては激しい痛みのともなうケロイドが残った。

写真はAP通信によって配信されて、世界中のメディアに掲載され、大きな反響をよんだ。73年にはピューリツァー賞を受賞。

ベトナム戦争を継続するアメリカへの批判はますます強まった。

ある程度は容態が回復したキム・フックの元には、西側のメディアの取材が相次いだ。

まだ子どものキム・フックは、後遺症で激痛の走る身体でムリをしてまで、期待に応えれば外国人たちが助けてくれるのではないかと自分の写真を撮らせようとしたという。当時キム・フックを取材したあるカメラマンは、自分たちの仕事のあり方に葛藤を感じたと後に回想している。(注9)

(注9)『ベトナムの少女』(文春文庫) 133-136ページ

75年にベトナム戦争が集結し、南ベトナムは北に併合された。それまで地元のビジネスでそれなりに成功して裕福だったキム・フックの家族は急転直下、経済的な不遇に直面した。

キム・フックが再び西側のメディアに大きく登場したのは1984年、彼女が21歳のときのことだった。

キム・フックは、取材にきた西ドイツのテレビ局のはからいで、専門治療を受けるためにフランクフルトへと出国した。経由地のバンコクで、「戦争は恐ろしく、嫌いです。私は戦争を憎みます」とコメントしたことが記録に残っている。(注10)

(注10)朝日新聞 1984年7月15日 朝刊

この前後、キム・フックは世界のいくつかのメディアの取材に応じて、ケロイドの残る身体を撮影させたりもしている。

だが、当時のベトナム共産党政権は、成人したキム・フックに反米宣伝の広告塔になることを強いていたとも言われている。

1992年、キム・フックは新婚旅行を口実にベトナムを出国すると、そのままカナダへと亡命した。

キム・フックが再びメディアに注目されたのは1995年のこと。長らく消息が知れなかったキム・フックが、亡命してカナダで暮らしていることがマスコミに報じられてからだった。

92年から95年にかけて、キム・フックが沈黙していた理由はいくつかあった。ベトナムに残してきた家族をどうするかや、亡命後の生活費の工面など、現実的な問題に直面する中、あの「ナパーム弾の少女」としてマスコミに登場して注目されることには、大きなリスクがあった。

それと同時に、この頃のキム・フックには、自分を好き勝手に利用するマスコミに対する不信感があったとも言われている。自分が戦争について語ること自体についても否定的だったようである。

だが、95年頃を境に、キム・フックは平和活動家として積極的に発言をするようになった。

かつてベトナムに駐留してチャンバン爆撃に関わったアメリカ軍の元将校と会って和解したことも、大きく報じられた。

カナダのユネスコ親善大使に任じられ、平和運動のための「キム財団」を設立し、世界中で講演活動を行うようになった。(注11)

(注11)http://www.kimfoundation.com/

2010年にキム・フックは、あの爆撃の時に自分を撮影し、専門病棟への転院のために奔走してくれた恩人でもあるイギリスのテレビ記者と再会した席で、こう語っている。

「私は、あの写真をコントロールできる自由を、手にしました」と。(注12)

(注12)毎日新聞 2010年5月19日 朝刊

プロフィール

荻野幸太郎

1980年生まれ。静岡県富士市出身。静岡大学大学院修士課程修了。同性愛者。共著に『静岡に学ぶ地域イノベーション』(中央経済社)。