2014.10.02

創られた「野生の王国」セレンゲティ――自然保護と地域住民の受難

自然保護の光と影

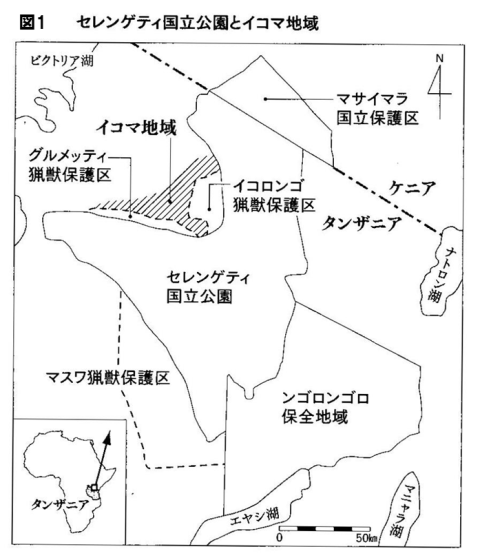

タンザニアのセレンゲティ国立公園は、アフリカでもっとも有名な自然保護区の一つである。四国と同じ面積をもつ広大な平原では、360度の地平線の上をゾウ、ライオン、キリンなどの大型動物が闊歩し、その姿を求めて観光客が世界中からやってくる。中でも有名なのは、100万頭のヌーが生息することである。「ヌーの大群が川に向かって飛びこむシーン」はテレビの自然番組でおなじみであり、たいていの場合ナレーションは、「人間の存在しない野生の王国」としてセレンゲティを紹介する。

しかし、そのイメージは、実は私たちを含む先進国の人間が勝手に創ったものなのだ。セレンゲティが国立公園になる以前は、周辺に暮らす複数の民族がこの地域を利用しており、人びとが行き交う「人間の大地」だった。「野生の王国セレンゲティ」「稀少動物の最後の楽園」といったイメージは、地域住民を強制的に移住させた上で創られたものなのである。

先進国では「善」「正しい」と考えられている「自然保護」が、実は「保護地域に接して暮らす住民の生活を圧迫している」という事実は、驚くほど無視されている。かくいう私も、はじめはセレンゲティの野生動物にあこがれてこの地に通いだした口である。1996年以来、住民の生活や歴史を調査するうちに、この南北格差・権力支配の縮図である自然保護区の実態に怒りを覚えるようになったのだ。本稿では、アフリカの自然保護区の周辺で現在も続いている「地域住民の受難」を紹介し、読者のみなさんに「自然保護」の光と影を問いかけたい。

地域住民イコマ

私は、セレンゲティ国立公園の北西部に暮らすイコマ民族の村で調査を続けてきた。イコマは、農耕・牧畜・狩猟を複合的に組み合わせて、不安定な気候と野生動物の豊富な環境に適応して生活してきた。とはいえ、この地域の年間降水量は700㎜前後で、数年おきに干ばつも起こる。ほぼすべての世帯が主食であるソルガムを耕作しているものの、自給できるほどの収穫は難しい。家畜はウシ、ヤギ、ヒツジで、60%の世帯が財産として飼養している。婚資として授受され、現金が必要な時には売買される。

狩猟は、おかずの獲得という日常生活のためと同時に、非常時の支えでもあった。干ばつで主食が収穫できない年には、セレンゲティで最も個体数の多い動物であるヌーを狩って干し肉を作り、それを売って作物と交換した。また、婚資にするウシを提供してくれる父や親せきがいない若者は、やはり干し肉の商売でウシを入手して結婚することができた。

しかし、一九八〇年代後半にアフリカゾウ保護の政策が国際的に強化されてからは、住民による狩猟は禁止され違法行為とされてしまった。近年では逮捕の危険が高いため、狩猟する村人はかなり減っている。狩猟に替わって現金収入の手段となっているのは、男性では国立公園や観光ホテル関連の雇用であり、女性では地酒の醸造・販売である。

「野生の王国」が「人間の大地」だったころ―一九五〇年代まで

セレンゲティは、今でこそ住民の立ち入りは禁止されて「野生の王国」となっているが、かつて、イコマを含めた近隣民族の人びとはこの地を行きかっていた。彼らは、国立公園ができる以前はどのような関係を近隣民族と築いていたのだろうか。

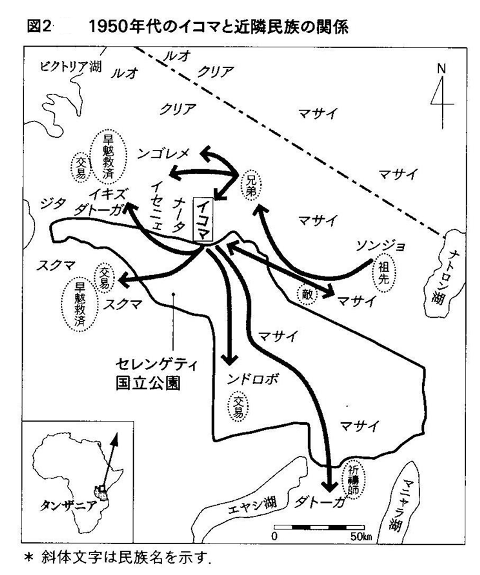

図2は、1950年代のイコマおよびセレンゲティ周辺の民族の分布である。口頭伝承では、イコマと隣接する民族であるナータとンゴレメは「三兄弟」だった。セレンゲティ平原の東側のソンジョ地域に暮らしいていた三兄弟は、季節移動するヌーの群を追いかけて平原を横断し、バングエシ山のイコマの木の下にたどり着いた。イコマとイセニェはそこで子孫を増やし、ンゴレメは農耕に適した土地を求めてさらに北東へ進みイコロンゴ地域に定着した、といわれている。

このようにイコマは、民族の始祖伝説からしてセレンゲティ平原を横断している。そして、その後も大きな災害が起こるたびに、セレンゲティを越えて危機を脱してきた。歴史的事実として確認できているのは、一九世紀末におこった、イコマで「足の飢饉」(Hunger of the feet)と呼ばれる大飢饉がある。これは、折からの天候不順による穀物不足とアフリカ全土で大流行したリンダーペスト(家畜および野生動物への伝染病)による家畜の死亡が原因だった。イコマは、食糧を求めて命からがらの思いで南のスクマ地域まで三日かけて一五〇キロメートルも歩いた経験から、この災害を「足の飢饉」と呼ぶようになった。

また、エヤシ湖岸のムブル県に住むタトーガは、呪医(omghabu)としてイコマと関係を築いてきた。イコマは、飢饉や疫病の流行といった大きな災害が起こると、タトーガの呪医を招いて雨乞いや治療儀礼を執りおこない、薬を調合してもらっていた。呪医が滞在している間に生まれた子どもにはその名前がつけられることがあり、現在でもキテナナ、ナナイなどタトーガの呪医に由来する名前が残っている。また、イコマは、マチャバと呼ばれる一組の象牙を神として祀るが、このマチャバをイコマに授けたのもタトーガの呪医であると言い伝えられている。このためイコマの人びとは、タトーガを「イコマの父」と呼んでいる。

スクマ、ンドロボ、イキズとの間では交易が行われていた。1950年代以前は、イコマの若者の多くはヌーの尾、動物の皮、ダチョウの羽や卵の殻、矢毒などの品々をもってスクマ地域へ交易の旅をした。交易品の中でもヌーの尾は、スクマ地域での需要が大きく、イコマにとっても落し穴猟で多数のヌーを獲ることが可能だったので、主たる交易品となっていた。このような交易関係があったからこそ、「足の飢饉」の際にはスクマに救援を求められたのである。ンドロボはマサイ語を話す狩猟採集民であるが、かれらは時折イコマの集落にやってきて、動物の肉や象牙と交換に穀物を得ていた。また、イコマの人びとは、小規模な不作の年には、スクマよりも近いイキズ地域へ行った。ヤギやヒツジの小家畜、あるいは動物の肉や皮を運んで行って、交換に主食となるキャッサバを得ていた。

上述のように他民族と親和的な関係を築いていたイコマであるが、そのなかでかれらが唯一「敵」と呼ぶのがマサイであった。マサイは一九世紀半ばにセレンゲティ平原に拡大してきたと推定されており、それ以来イコマはマサイのレイディング(牛強盗)の対象として襲撃されるようになった。とくに、一九世紀末の災害で多くの家畜を失った時期には、同様に家畜を失ったマサイからのレイディングが激しかったと言われている。

こうしてみてくると、現在は保護区の存在によってイコマ地域からの移動は北、北西、西の方向にしか向かうことができないが、かつて保護区ができる以前は、東のソンジョ、南東のダトーガ、南西のスクマとも豊かな民族間関係を築いていたのである。そして、マサイとはレイディングをする・されるという敵対関係ではあるものの、平原を越えて関係があったのである。

このようにセレンゲティ平原は、「野生の王国」ではなく、人びとが行きかう「人間の大地」だった。降水量が不安定な自然環境で、干ばつを乗り切るための豊かな民族間ネットワークは、国立公園の設立によって断ち切られていくことになってしまった。

地域住民の受難

イギリス植民地政府が、セレンゲティを国立公園に設定したのは1951年だった。これによって、公園内に生活していたイコマを含む数千人の住民が軍隊によって強制的に移住させられ、150万ヘクタールという日本の四国に相当する広大な面積が、無人の「野生の王国」として創出されたのである。

その後は、ワシントン条約によるゾウ保護の国際的な動きや、住民を自然保護に取り込むための観光推進政策が、イコマの人びとの生活に大きな影響をおよぼしてきた。その受難は、大きく以下の三点を挙げることができる。(1)ゾウ保護のための狩猟取締まりの強化、(2)観光が生み出す格差、(3)個体数を回復させてきたゾウによる農作物被害、である。以下では、それらを具体的にみていこう。

(1)ゾウ保護のための狩猟取締まりの強化

イコマの人びとは、狩猟・農耕・牧畜を組み合わせて、降水量の不安定なサバンナ地域に適応した生活を送っていた。狩猟から得られる野生動物肉は、彼らにとって重要なタンパク質源であるとともに、干ばつの年には商品として穀物との交換に使われた。また、狩猟には社会的な意味も大きかった。「狩猟はイコマの男の仕事」とされ、少年時代から弓矢遊びをして狩猟に親しみ、割礼儀礼を終えると本格的に動物を射るようになる。家族のために肉を取ってこられるようになって、初めて「イコマの男」とみなされていた。

さらに、現在は保護動物であるゾウは、イコマの人びとも伝統的に守ってきた動物である。「マチャバ」と呼ばれる一対の象牙はイコマの神であり、干ばつが続いたり感染症が流行したりするとマチャバに祈る儀礼をおこなった。ゾウは狩猟の対象にしておらず、やむなく殺した場合には、人間と同じ葬儀をおこなうべきだとされてきた。

そんな風に野生動物と共存してきたイコマだが、1980年代にゾウの減少が世界的に報道されるようになると、「自然を破壊する住民」とみなされるようになった。生業としても文化的にも重要だった狩猟は、ゾウを保護するために徹底的に取締まられるようになってしまった。

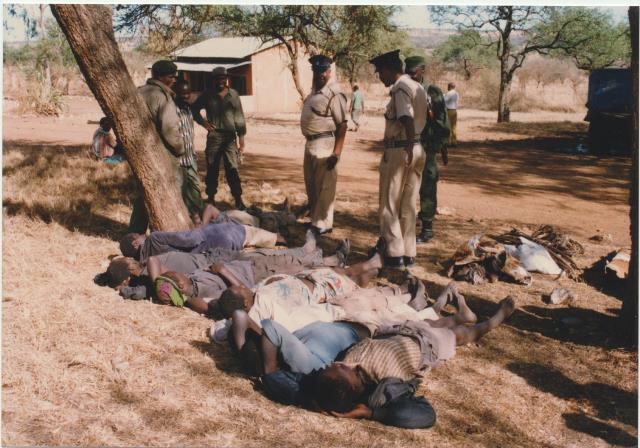

象牙目的の密猟が盛んになった時、イコマは象牙買付人に雇われて密猟団の一員になる村人が一部いたものの、積極的には密猟にかかわることはなかった。彼らの主な獲物は、ヌー、シマウマといった季節移動する個体数の多い種で、おかず用に狩っていた。取締りが厳しくなってからは、この日常的な肉のための狩猟を継続するために、公園職員に見つかりにくい猟法(少人数で夜間に行うワイヤー猟)を開発して、「自然保護」に抵抗していった。

とは言いつつも、常に逮捕の危険にさらされ、「密猟」「違法行為」として否定的な価値を付与されてしまった狩猟は、イコマの若者の間では「進んでやりたい仕事」ではなくなっている。見つかれば、公園職員から暴行を受けたり発砲されたりして命を落とす例もある。また、逮捕されて裁判になれば、家族は多額の保釈金を支払わなければならず、一家に大きな経済損失を与える。そのため「わずかな肉のために捕まったらばかばかしい。息子には狩猟をやめさせた」という父親も多い。

イコマは農耕や牧畜も生業としているものの、自らを「狩猟民」(windaji)と名乗り、狩猟にアイデンティティをおく民族であった。その彼らに、「アフリカゾウの保護」は、狩猟を誇りとして語れなくさせた。一方的に動物資源の利用権を奪われ、民族の誇りを奪われた彼らが、無条件に保護に賛成できないのは当然だろう。

(2)個体数を回復させてきたゾウによる農作物被害

セレンゲティのゾウ個体数は、1980年代は密猟によって400頭にまで減少したが、現在では3000頭になり、1970年代のレベルに回復している。さまざまなゾウ保護策の結果、このように個体数が増加したことはグローバルレベルでは好ましいことだろう。しかし、ローカルレベルにはこれまでなかった問題を引き起こしている。2000年ごろからゾウが村の畑にやってくるようになり、農作物を喰い荒らす「害獣」となって、人びとの生活を苦しめるようになってしまったのだ。

ゾウが村に来る理由としては、(1)農地が拡がり公園ぎりぎりまで畑になってしまい、バッファゾーンとしてゾウが生息していた地域が失われてしまったこと、(2)狩猟の禁止にともなってゾウが人間に馴れてしまったこと、が考えられる。

隣国ケニアや南部アフリカでは、ゾウから畑を守る対策として電気柵が一般的であるが、タンザニアでは資金難を理由に導入されていない。住民たちは自分で対策をするしかない状況だが、ゾウに立ち向かうのは容易ではない。銃も車も持っていない村人にできるのは、バケツをたたいて音をだしたり、強力な懐中電灯を当てたりして追い払う程度のことである。それらの効き目はほとんどなく、怒ったゾウに踏みつけられて殺されてしまう事件も起こる。

被害が年々深刻になっていく中、政府をあてにせずに自ら現状を打開しようとする住民たちがいる。わたしは、2005年から早稲田大学のプロジェクトとして「エコミュニティタンザニア」を立ち上げて、彼らのゾウ被害対策を支援する活動をおこなっている。2007年と2010年には、ゾウを追い払うためのパトロールカーを寄贈した(三菱自動車協賛)。この車によって、一時期、被害世帯割合を八〇%から四〇%に減らすことに成功した。しかし近年では、村にやってくるゾウの群がどんどん大きくなり、100頭もの大群が来襲するケースも出てきて、1台や2台の車では対処できなくなってきている。

そこで2012年から取り組んでいるのは「ハッピーハニーチャレンジ」(W-BRIDGE助成)である。これは、ゾウがミツバチを嫌う性質を利用したもので、畑の周囲に養蜂箱を設置してミツバチを飼い、ゾウが近づいてきたらミツバチが追い払ってくれる仕組みである。これまで200個を村人ともに設置し、忌避効果を高めるために検証と改良を繰り返している過程である。

これらのほかにも、イコマの人びとは他の機関の支援を受けていくつかの対策を試みている。これまで唐辛子ロープ、見張りタワーといった対策も実施された。しかし、どの対策も完全に被害をなくすのは不可能である。日本においても、イノシシ・シカ・サルを中心とした農村での獣害問題は拡大する一方で、なかなか減少させることができていない。電気柵を設置したり駆除が実施されているが、柵の管理が不十分だったり、動物のほうが壊す手段を習得してしまったり、個体数の増加が爆発的で追いつかなかったりしている。

このゾウ被害問題に見るように、遠く離れた先進国の人間が「稀少」と考える動物種が増えることによって、地元には不利益が生じ、これまでの生活を維持できない状況が起こりうる。そして、その状況に対する外部からの支援は小さく、住民たちは自らの命をかけて害獣となった動物と対峙しているのである。

(3)観光が生み出す格差

1980年代は「住民は自然を破壊する敵」とみなされていた。しかし、1990年代になると住民を自然保護に取り込むために「住民主体の自然保護政策」(community conservation)がセレンゲティで導入されるようになった。その政策では、自然への負荷の高い生活様式を変えるために、「野生動物を持続的に利用する土地利用」、すなわち観光を推進している。果たして観光は、地域にポジティブな成果だけをもたらすのだろうか。

「住民主体の自然保護」を具体的に実現するために、タンザニア政府は、1998年に「野生動物管理地域」(wildlife management area: WMA)という、新しい動物保護区を設立できる法律を制定した。これまでは「国(中央政府)」だけしか動物保護区を設立することができなかったが、この新法の下では、複数の村が集まって村落連合委員会をつくり土地を提供しあって動物保護区を設立することができる。イコマ地域でも5つの村が連合して、「イコナWMA」を2007年に設立した。

イコナWMAは、タンザニア政府としては「住民主体の自然保護」の「優良事例」としたい意図があったため、中央政府からの強力な支援が入って鳴り物入りで始まった。しかし、設立から7年目を迎える近年、その運営や利益分配をめぐっての不満が各村落から噴出している。

もっとも大きな不満は、WMAに参加している村の一つであるA村から出ている。A村は、セレンゲティ国立公園の入園ゲートのすぐ外側に位置しているため、観光客のアクセスがよく、WMA設立以前から観光ホテルを誘致し、ホテルから土地使用料および宿泊税を徴収して村政府の収入としていた。A村のホテルは2000年に1軒だったが、2010年には10軒になり、2010年の村への収入は27万USドルに達していた。

つまりA村は、WMA以前から観光業からの利益を村に還元させる仕組みをもっていたのである。しかし、A村も参加するWMAが設立されてからは、ホテルからの収益を5つの村で分け合うことになったため、A村への収入は激減してしまった。

このようなA村に不利な条件は、中央政府がWMA設立を提案してきたときにはまったく説明されていなかったため、「政府に騙された」とA村の人たちは怒り、WMAからの脱退を求めている。しかし、他の4村にとっては、観光利益が分配される仕組みとしてWMAは機能しているといえる。

このように「観光」は、収益が生まれる場(ホテル立地地域)が限定的であるため、保護区周辺のすべての村落に利益をもたらすことはできない。利益を享受できる地域は限定的である。そして、WMAのように広域に分配する仕組みをつくることは、A村からすれば既得権益の喪失になるので反発を招くことになる。かつてA村にホテルが少なく観光利益がなかった頃、わたしのA村のホストマザーは「われわれイコマが守ってきた動物からの利益を中央政府が吸いあげてしまっている。まるで私たちが政府に授乳しているようなものじゃないか」といきどおっていた。きっと今なら、「他の4村にわれわれが授乳しているようなものじゃないか」と怒るのだろう。

より視野を広げれば、セレンゲティ国立公園の周囲には100以上の村落が隣接しており、多くの村がゾウをはじめとした保護区内の動物から被害を受けている。その一方で観光からの恩恵を享受できる村は、アクセスのよい一部の地域のみに限定されている。観光がもたらす収益をどのように分配するか、分配が成功せずに生まれた格差をどう調整するかは、住民が動物による被害を許容できるかどうか、すなわち野生動物と共存できるかどうかにかかわってくる。村落連合、セレンゲティ県、中央政府といった複数のレベルでのタンザニアの行政組織のガバナンス(統治力)が問われる課題である。

地域住民の生活を想像する

ここまで本稿では、「ゾウを保護する」「ゾウの数が増える」「観光収入が入る」といった、グローバルな視点からは「善」「正しい」と見える「自然保護」が、地域文化やもともとあった生活を破壊して、ローカルには「害」をもたらす側面があることを示してきた。これは、アフリカのどの保護区の周辺でも同様のことが起こっているといえる。保護区のために住民が土地を失って移住を余儀なくされ、これまで利用していた動植物を使うことができなくなり、それが地域文化の喪失につながっていくのである。

とはいえ、このまま森林や野生動物が減少して自然そのものがなくなってしまっては、生物多様性の劣化というグローバルレベルの損失のみならず、農業や狩猟に依存したローカルな住民の生活も立ちゆかなくなってしまう。何らかの自然保護は必要だろう。では、どのようにすれば、地域住民の生活と自然保護を両立することができるだろうか。

大切なことは、住民たちが行う微細な創意工夫に寄り添い、それを支える意識を私たち外部者が持つことだろう。セレンゲティの例で示したように、住民たちは、圧倒的な権力と資金力で推し進められる自然保護政策に対して、抵抗を試みてきた。密猟となっても生活と文化の基盤となる狩猟を続け、その一方で、神であるゾウを殺さずに追払うことで農業とゾウが共生する道を探っている。そして、観光利益をめぐる政府や企業との争いでは、訴訟を起こして自分たちの権利を守る動きも始めている。

このような住民の主体的なアクションに着目し、そこから自然との共生のあり方を展望したとき、これまでとは異なる「自然保護」のあり方が見えてくるだろう。それは、「手つかずの野生の王国」や「稀少な動物種の楽園」といったグローバルな強者が求める自然ではなく、変動する政治経済状況の影響を受けながら生活を営んできた地域住民とのせめぎ合いの中で存在してきた自然なのである。その歴史的背景を視野に入れながら、現在の住民の試行錯誤を後押しすることが、今私たちに求められている。

注1:本稿は、拙著「自然保護と地域住民」( 『アフリカ社会を学ぶ人のために』松田泰二編 、世界思想社、2014年)を加筆修正したものである。

注2:「ハッピーハニーチャレンジ」は、W-BRIDGEの支援を受けている。

<参考文献>

岩井雪乃 2013 「自然の脅威と生きる構え―アフリカゾウと『共存』する村」『グローバル社会を歩く-かかわりの人間文化学』赤嶺淳編 新泉社 72-143ページ

岩井雪乃 2014 「自然保護への抵抗としての内発性―タンザニア・セレンゲティ国立公園の地域住民 」『新生アフリカの内発的発展―住民自立と支援』西川潤・大林稔・阪本久美子編 昭和堂 146-164ページ

岩井雪乃 2014 「自然保護と地域住民」 『アフリカ社会を学ぶ人のために』松田泰二編 世界思想社 211-223ページ

プロフィール

岩井雪乃

早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター准教授。京都大学大学院人間・環境学研究科 アフリカ地域研究専攻 博士課程単位取得退学。博士(人間・環境学)。専門は環境社会学、アフリカ地域研究、ボランティア教育。青年海外協力隊(JICA)、特定非営利活動法人 アフリック・アフリカ代表理事(現在も併任)などを経て、現職。アフリカの人々のしたたかさとしなやかさに魅了されている。