2016.01.27

三世代同居促進政策は有効か――データから見えてくること

内容のまとめ

今回の記事は、長くてややこしく、また図がたくさん出てくるので、概要を最初にまとめておく。

・三世代同居政策が出生率向上につながるかどうかは、データからはうまく判断できない。

・上記の効果が実際にあったとしても、実質的には効果の大きさは小さいだろう。なぜなら、三世代同居は非大都市圏においてしか実現が難しく、若年女性が多く居住する大都市圏についての有効性が低いからだ。

・そもそもの方針からして、家族(負担)重視路線は成功例がない。シンプルにかつふつうに、子育ての社会化を進めよう。

三世代同居に関するこの間の政策動向

昨年から、にわかに「三世代同居」が政治的な議題に上がるようになった。

2015年3月20日に閣議決定された「少子化社会対策大綱」では、「祖父母等による支援:家族において世代間で助け合いながら子や孫を育てることができるようにするため、三世代同居・近居を希望する方がその希望を実現できるよう三世代同居・近居を支援するための優遇策等の方策を検討する。また、UR賃貸住宅による三世代同居・近居への支援を引き続き行う」(施策の具体的内容)とある。

これを受けて、石井国交相は10月に三世代同居を促す住宅政策の実現を急ぐことを表明。この報道に対して、ネット上で様々な反応が巻き上がった。批判的なものも多かったが、結果的には12月24日に閣議決定された「税制改正大綱」では、2016年度からの所得税改正として「三世代同居に対応した住宅リフォームに係る税額控除制度の導入(三世代同居に対応した住宅リフォームに関し、借入金を利用してリフォームを行った場合や自己資金でリフォームを行った場合の税額控除制度を導入)」という文言が盛り込まれた。

さらに、2016年1月20日に成立した2015年度補正予算では、国交省関係予算として「「希望出生率1.8」の達成に向け、三世代の同居・近居を含め、子育てをしやすい環境づくりを進めるため、三世代同居に対応した良質な木造住宅の整備の促進、UR賃貸住宅における近居割(※)の拡充等を実施」とあり、これに63億円の予算がつけられた。(ちなみに1月21日付の日経新聞では「630億円」になっているが、これは誤植である。)

※URの「近居割」については、URのウェブサイトを参照。

これらの政策では、家族(祖父母世代)による子育て支援のほか、家族(現役世代)による高齢者介護を促すという狙いも透けて見えるが(介護離職ゼロを目指すんじゃ?)、この点は置いておく。国交省が「一億総活躍」にかこつけて予算を取ろうとしたのではないか、という疑念も置いておく。ネット上でもこういった見方に対する議論はすでにいくつかみることができる。この記事では、こういった政策、主に住宅政策の有効性について、数量的データから見えてくることについて検討する。

「子育ての社会化」から「家族重視」への方向修正

有効性の検討に入る前に、この政策を(第二次以降の)安倍政権の関連政策の中に位置づけてみよう。

三世代同居推進政策は、直接には上述の「少子化社会対策大綱」に記載されたものだが、2015年9月の第三次安倍内閣において掲げられた「一億総活躍」というスローガンのもとで勢いを得て、税制改革と補正予算に反映されることになった。

家族政策の方向性としては、民主党政権時における「子育ては社会全体で」という流れ(その成否はともかく)が転換され、「自助・共助」つまり家族(負担)重視の政策に変化しつつあるという見方があるが、三世代同居推進政策は自民党の家族重視政策のひとつの表れのようにも見える。

たしかに、子育て社会化の典型的手段である保育については、2013年4月策定の「待機児童解消加速化プラン」以降、政府はそこにまとまった予算をつぎ込む姿勢自体は崩していない。ただ、根本にある保育士の待遇問題の改善については、公務員給与改訂に対応した本俸の上昇はあるものの(補正予算の一部もつけられている)、もともとの低い処遇がどこまで改善できるのかについては疑問が残る。

高齢者向け3,600億円もの給付金を支払うという補正予算の中身をみると、もろもろの「保育サービスの拡充」に1,245億、「生活困難な子育て世帯に対する援助」が209億円(いずれも厚労省補正予算案での金額)というのは、いかにも見劣りする。「社会化」から「家族重視」に明確に方向転換した、とまではいえないまでも、子育ての社会化に対して現政権がきちんとコミットしているかといわれれば、やはり「していない」といいたくなる。

三世代世帯の割合の推移

ここから三世代同居推進政策の有効性の検討に入るわけだが、そもそも「三世代同居が減っている」と言われていることの中身はどういったものなのだろうか。基礎的データとしても重要な事なので、直接には議論に必要ない部分を含めて、少し詳しく説明しよう。

三世代同居について最もよく使われているデータは、国勢調査の「世帯の家族類型」という区分による集計であろう。この集計は1965年の国勢調査から登場した。現在公表されているのは2010年までのものである(2015年国勢調査の世帯データは2016年10月に登場予定)。「世帯の家族類型」というのは、国勢調査の単位である世帯の分類方法の一つで、「単独世帯」「夫婦と子供から成る世帯」「夫婦と両親から成る世帯」等、世帯を16個に分類する方法である。これをもとに、さらに大きな区分を自分の定義で作ることができる。1960年以前についてはそういった集計は報告書にも掲載されていないため再構成は難しいが、学術的な報告書などを通じて家族類型の変化をある程度追うことができる。

戦後~1975年くらいまで、世帯分布の動きとしては、三世代同居(おおよそ「その他の親族世帯」によって表される)の世帯数はほぼ一定である。他方で核家族世帯は大幅にその数を増やしている(したがって「その他の親族世帯」の割合は一貫して低下した)。これは、地方(非大都市圏)から大都市圏への(団塊の世代を中心とした)人口流入がその背景にある。単純化していうと、地方でたくさんのきょうだいに囲まれて育った戦中・戦後世代のうち、長男が地方に残り両親と同居し、長男以外が大都市圏に移動して核家族を持ったのである。これにより、祖父母世代からみれば同居があまり減らないが、全体としてはその割合は減った、という変化が生じた。つまり、この間三世代同居は「減った」ともいえるし、「減っていない」ともいえる。

ここからわかることは、一般に世帯の類型の推移を見るときには、全体の世帯の構成割合をみるほかに、各年齢層にとって、ある年齢層が所属する世帯の構成割合をみることも重要になる、ということだ。たとえば、「祖父母による子(孫)育て支援」の観点から見れば、「小さな子ども全体のうち、どれくらいが健康で、しかも時間に余裕のある祖父母と同世帯にいるか」といった数値を見る必要がある。これは世帯の全体の構成をみてもわからない。他方で「家族による高齢者介護」の観点からすれば、必ずしも3世代同居に拘る必要はなく、「65歳以上の高齢者の全体のうち、どれくらいがその子世代と一緒に暮らしているか」といった数値を見ることになる。(したがって「高齢者のうちどれくらいが孫世代と暮らしているか」の数値にはあまり意義がないかもしれない。)

とはいえ、長期推移をみようと思うと、こういった詳細な集計は入手できないため、次善の策として最も単純な指標である「三世代同居世帯の割合」をみることになる。ここでは「夫婦と子どもと両親」「夫婦と子どもと片親」の世帯の割合の推移を見てみよう(※)。

※三世代同居という世帯分類にもいくつかのやり方がある。1995年以降は、国勢調査オリジナルの「3世代世帯」という分類(特掲)が利用可能だが、この分類は多少面倒である。1965年国勢調査の集計では「親族世帯の家族構成」という分類が登場し、そこでは普通世帯の親族世帯について「3世代世帯」という分類がある。用語解説を見る限り、これは1995年以降の「3世代世帯」の定義に近いようだ。1970年からは、おなじみの「世帯の家族類型」が登場し、「3世代世帯」という分類はなくなるが、1995年に再登場する(1995年と2000年については遡及再集計)。

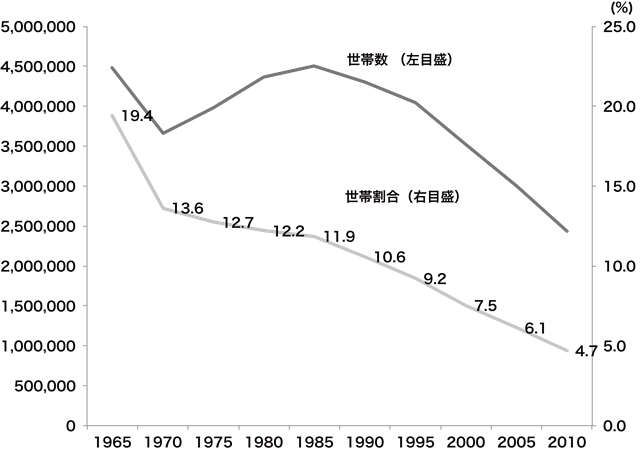

図1:三世代同居世帯の世帯数とその割合の推移

グラフを見ると、世帯数と割合が異なった動きを見せていることが分かる。1970年から1985年までの三世代同居世帯数の増加は、おそらく一部には団塊ジュニア世代(とその周辺世代)が子どもをたくさんもうけたことによるものだろう。とはいえ、それ以上に単独世代や夫婦のみ(おそらく高齢夫婦)の数が増えているため、割合としては一貫して低下している。1990年以降は数も割合もどちらも急激な低下傾向が続いている(※)。2010年の国勢調査によると、(直系ではない親族のいる世帯を除くと)三世代同居(「夫婦と子どもと両親」および「夫婦と子どもと片親」)の世帯は2,435,639世帯、全体の4.7%である。

※この間、典型的な核家族の数は急激に低下し、割合としては一定、という動きをみせている。あらたに核家族をつくる世代の人口が減ったことと、未婚化が進行したことが背景にあるのかもしれない。いずれにしろ、全体から世帯構成をみた場合、三世代同居世帯から核家族へ、という単純な流れは観察されない。

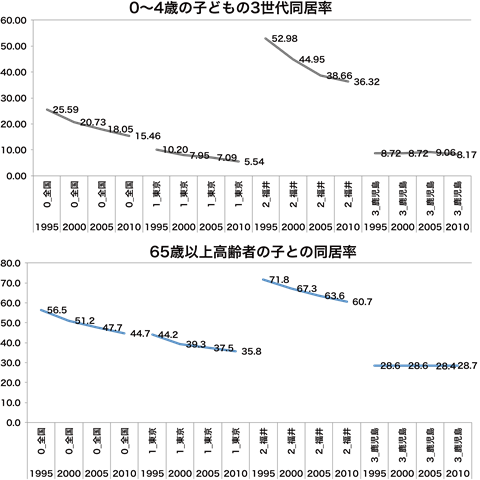

では、先に触れたとおり、年齢階級別にみた場合にはどうなるだろうか。全国と東京のデータに加え、三世代世帯について特徴がある福井県と鹿児島県について、国勢調査データからグラフを作成した(図2)。子ども(0~4歳)については国勢調査のオリジナル分類の「3世代同居」の割合を、高齢者(65歳以上)については「3世代同居」に加えて当人の子と同居していると考えられるカテゴリーを加えた割合を示した。

図2:小さな子どもと高齢者における世帯家族類型

まず(本記事の議論とはあまり関係ないが)下のグラフを見ると、高齢者世代からみた場合、かなり子との同居率が高いことが分かる。全体として三世帯同居世帯の割合が小さくなっているからといって、多くの高齢者が子と離れて暮らしているわけではないのだ。ただし、もとから数値が低い鹿児島を除き、全体的に子と同居する高齢者の割合が減っているのは確かである。

次に上のグラフである。こちらも世帯割合に比べるとかなり高い数値であることが分かる。ただ、やはり鹿児島を除いて減少傾向だ。特に福井県の減少幅がかなり大きく、全国では15年間で10.1ポイント、東京では4.7ポイントの下落に対して、福井では16.7ポイントである。

三世代同居の出生率に対する効果

では、三世代同居と出生率の関係、具体的には前者が後者に及ぼす影響(因果効果)について検討してみよう。とはいえ、研究者ならば身にしみてわかっている人は多いだろうが、特定の政策の効果を既存のデータによって判断することは、実はなかなか難しいことだ。

たしかに「三世代同居と出生率のプラスの関係」を示すデータはいろんなところで示されてきた。別の記事(伝統的家族の復権は少子化問題を解決するか?)では2005年のデータで、しかも世帯の割合をグラフにしたが、ここではより新しく、また妥当性の高い年齢別のデータを使ってグラフを示してみよう。

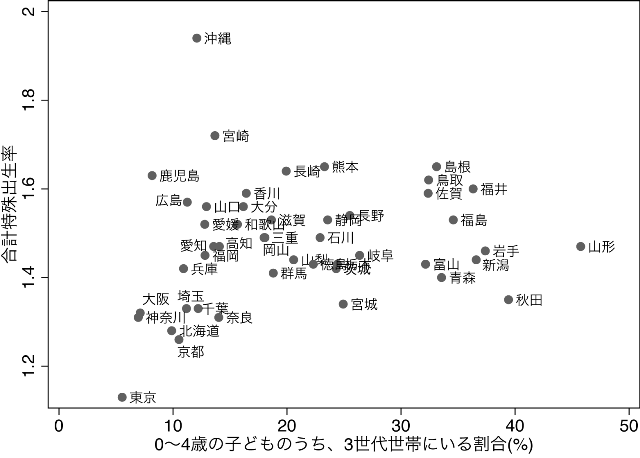

図3:合計特殊出生率(2013)と小さな子どもの「3世代世帯」率(2010)

やはり(九州・沖縄を除くと)全体としてプラスの関係がみてとれなくもないが、別記事の世帯数を使ったグラフよりは関連性が見えにくく、むしろU字型に近い。やはり、より妥当なデータを用いた方が良いように思える。

ただ、これはある地域と別の地域を比べたグラフであり、たとえこういったグラフでプラスの関係が見いだせたとしても、これだけから「三世代同居を増やせば出生率も向上するから、それを促す政策を導入することには意味がある」という結論を導くことはできない。一般に計量分析を行う研究者の間で個体特性、あるいは異質性の問題として捉えられている困難がここにある。個体特性は、しばしばネットを賑わす「相関関係と因果関係の混同」、あるいは回帰分析を学んだ人ならば「擬似相関」という言葉で表現される問題を引き起こす主犯だと考えられることが多い。地域単位のデータについて、もうちょっと砕いて言えば、「三世代同居率が高い地域というのは、そもそもその地域の(個体)特性として出生率が高いのではないか(だから三世代同居を促しても促さなくても、出生率はそれほど変わらないのではないか)」といった疑問になる。

この疑問を回避するためにしばしば用いられるのは、同じ個体(人、地域等)について複数時点で観察をした、いわゆるパネルデータである。このデータを使うと、同一個体についての変化・変動が別の変化・変動に結びついているかどうかがわかるので、「別々の個体を比べる」ことに起因する上記の問題はクリアできる(※)。

※実際にはそれでも分析の個体レベルの設定その他のややこしい問題がたくさんあるのだが、ここでは詳しく書かない。

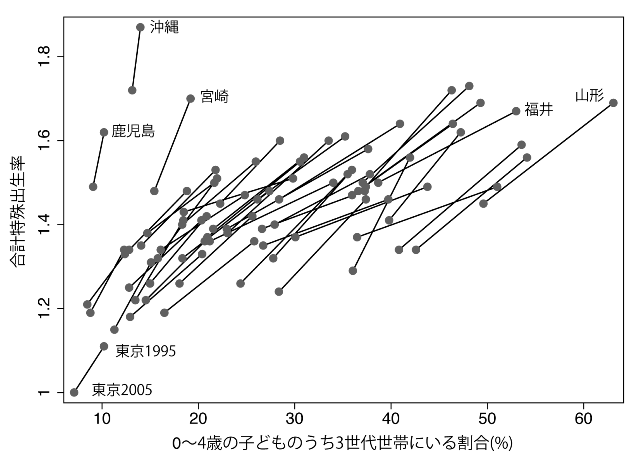

そこで、2時点間の都道府県単位の三世代同居率と出生率の動きをグラフにしてみよう(図4)。

図4:都道府県別の合計特殊出生率と0~4歳の子どものうち3世代世帯にいる者の割合

グラフは、1995年と2005年の出生率と0~4歳の子どものうち3世代世帯にいる者の割合を、都道府県ごとに結んだものである。すべての都道府県で、右上の点(1995年)から左下(2005年)に変化している。つまり、どの都道府県でも、子どもにとっての3世代世帯率と出生率は同時に下がっている。

ここから、個体ごとにみたときも(つまり同一個体の異時点間を比べた場合でも)、同居率と出生率は正の相関にあることがわかる。しかし、「三世代同居を推進すれば出生率は上昇する」という結論までは、まだ遠いのだ。

何よりも、三世代同居と出生率をともに減少させてきた第三の要因群が考慮されていない。地域を単位にしたパネルデータ分析では、これらの要因が多すぎて、入手できる観察データから因果関係を導くのは至難の業である。もし共通の要因が同居率と出生率を下げてきたのならば、同居率を上げてもそれほど効果はない、ということになる。

そもそも、「特定の地域でのみ同居率が下がっておらず、そこでは出生率も下がっていない」のならまだしも、日本のすべての都道府県において同居率も出生率も一律に下がっているのだから、これらの2つの数値の動きはともにより大きな社会経済的変動を反映したものだ、と考えたくなる。だとすれば、(全都道府県に顕著に現れているような)この流れを変えるのは相当に難しい、と言わざるをえない(※)。

※個人レベルのマイクロデータを使った分析もあるが、やはりセルフ・セレクションの問題があり、厳密な分析はこれからの課題である。

少子化対策の優先ターゲットは、出生数の多い大都市圏

以上の点は、政策に対してその効果を明確に否定するものというよりは、因果効果を調査観察データで検証することの難しさについての問題である。他方で、実施的効果に目を向けると、三世代同居推進政策の有効性についてさらに疑問が生じてくる。

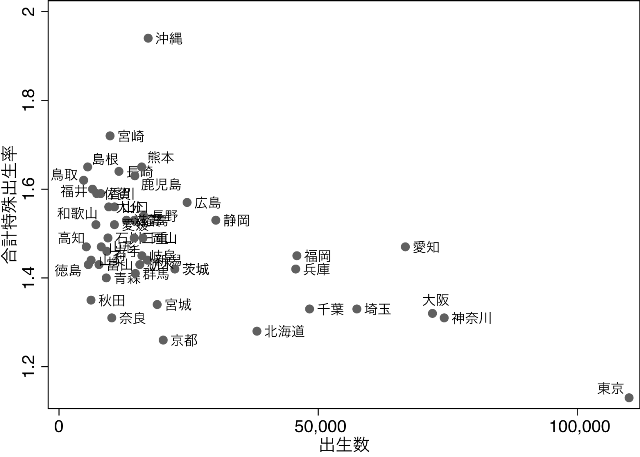

まずは「数」の問題である。出生率を上げることは、出生数を上げることのひとつの手段である。図5をみてほしい。横軸に出生数、縦軸に出生率をとっている(いずれも2013年のデータ)。全体的な傾向として、出生数が多い地域では、出生率が低い。これは大都市圏のパターンで、典型的なケースが東京だ。

図5 出生数と合計特殊出生率(2013)

出生数が少ない地域の出生率はさまざまだが、このなかには出生率が比較的高い地域もあり、そのなかには三世代同居推進政策がモデルにしている福井県も入っている。ここで、なぜ図2にあるように三世代世帯比率が低く、また出生率も高い鹿児島など南九州の県が「モデル」としてあまり注目されないのかは一考に値するかもしれない。職住近接など他の要因が効果を持っている可能性があるが、ここでは追求しない。

いずれにしろ、もし大都市圏への人口流入の傾向をストップし、それを逆転して相対的に出生率の高い地方に人口を還流させることができないのならば、やはり「人口は多いが出生率が低い」大都市圏の出生率を上げることを優先的政策目標にしたほうがよい。

地方への人口誘導の可能性

さらに、人口(特に若年女性)の大都市圏への流入をストップさせるのはなかなか難しいといわざるをえない。増田の『地方消滅』でも触れられているが、現在非大都市圏で若年女性の雇用を提供している医療・福祉業がこれから衰退し、遅れて高齢化する大都市圏で旺盛な医療・福祉職の需要が生じてくるからである。

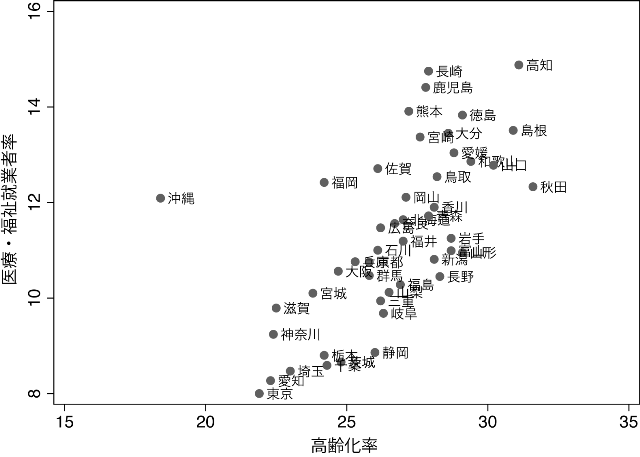

図6は、都道府県別に医療・福祉就業者の割合と高齢化率をみたものだ。高齢化率と医療・福祉就業者比率は明確に連動している。高齢化の中心が地方から都市圏に移行するにつれて、大量の高齢者の介護・医療需要にひきつけられて、女性が地方から大都市圏に移っていく可能性がある。

図6 医療・福祉就業者の割合(2010)と高齢化率(2013)

これはついでだが、図6をみると、三世代同居率が低い九州(佐賀を除く)や四国の一部では医療・福祉職の就業者率が高いことが分かる。多少単純化すると、高齢化に対して家族ではなく外部サービスに依拠する九州と、その逆の北陸、という対比が可能かもしれない。

話を戻そう。以上から見ても、やはり少子化対策は大都市圏を優先ターゲットにすべきだ、ということが、ここで主張したいことである。

三世代同居推進政策は地方をターゲットにしている

「福井県モデル」という言葉があるように、子育てにおいて祖父母の力を活用しよう、という考え方が想定しているのは非大都市圏(地方)のライフスタイルである。

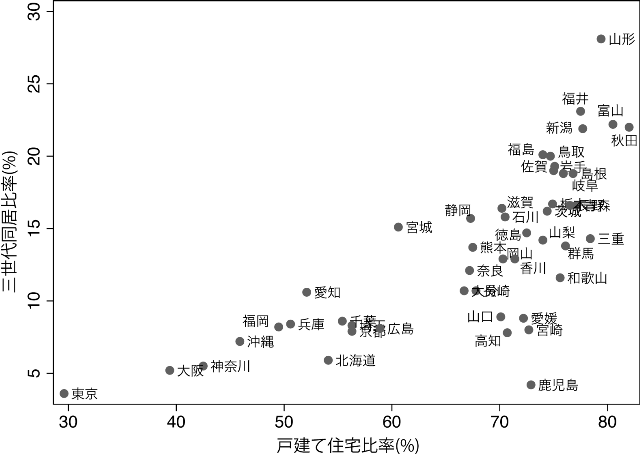

福井県は、三世帯同居率も高いが、全国でもトップクラスに一戸建住宅比率も高い(ついでに、1住宅当たりの敷地面積も上位である)。図7は都道府県ごとに三世帯世帯率と一戸建住宅比率の関係を示したグラフである。南九州や四国地域の一部は外れているが、全体としてはプラスの関係にあることが分かる。

図7 三世帯世帯率(2000)と一戸建住宅比率(2003)

少なくとも現状の三世代同居推進政策は、一軒家の改築を想定したものである。しかし改築可能なほど間取りに余裕のある家は大都市圏では珍しいだろう。現に、福井県の一戸建住宅比率が77.5%であるのに対して、傑出した出生数(と極端に低い出生率)の東京都では3割に満たない。しかも平均の1住宅当たりの敷地面積は、福井県の半分以下である(福井が341平方メートルで、東京は145平方メートル)。

要するに、三世代同居推進政策は大都市圏の中所得以下の層を念頭に置いているとは言いがたく、したがって出生率を増加させる効果もかなり限定的である可能性が高い。

また、そもそも地方において祖父母世代と同居する背景には、介護の問題がある。すでに触れたように高齢化は大都市圏よりも地方から先に進行している。介護ニーズも地方のほうが深刻である。三世代同居を促せば、当然介護を家族化することに繋がるため、女性の就業という面ではマイナスの効果があることが予測できる。

子育ても介護も「社会化」を模索すべき

以上、少し細かいデータを見てきたが、ここでの暫定的な判断としては、三世代同居推進政策に少子化対策としての有効性はあまりないのではないか、というものである。観察データから効果を導くことは難しいし、実質的な効果としても疑問点が多い。さらに、同居が、住む人にとっての幸福を下げる可能性もある(参照)。

筆者自身の立場は、子育ても介護も、もっと「社会化」すべき、というものだ。別の記事の文章を引用しておく。

保守的な家族規範の強調は、カップル形成や子育てへの制度的支援の欠如≒福祉の家族依存を伴いつつ、結果的に家族にとって破壊的に働く。このことは、少子化問題に直面する日本社会が認識すべき教訓のはずである。家族を大事にすることと、家族を「重視」すること(≒家族に頼り負荷を追わせること)は基本的に矛盾することだ、という認識をここで再確認しておきたい。

家族に負担を追わせると、若い人はますます家族から逃げるだろう。家族本来のよさ(それは必ずしも従来型の家族からしか得られないものではない)を引き立て、そこに人々が向かうような政策とは、家族の負担を分散する方向性での政策にほかならない。

■データ出典一覧

図1:1965年(昭和40年)から2010年(平成22年)までの国勢調査の集計結果を用いて筆者作成。

図2:1995年(平成7年)から2010年(平成22年)までの国勢調査の集計結果を用いて筆者作成。65歳以上人口に占める「子と同居」の割合については、国勢調査の「3世代世帯」の数に加えて、「夫婦と子供から成る世帯」「男親と子供から成る世帯」「女親と子供から成る世帯」「夫婦と両親から成る世帯」「夫婦とひとり親から成る世帯」「夫婦,親と他の親族(子供を含まない)から成る世帯」の数を加えて算出した。(この算出方法にはあまり自信がないので、より妥当な算出にご協力いただける方は、筆者までご連絡いただければ幸いです。)

図3:0-4歳の子どもの3世代世帯率は2010年(平成22年)国勢調査のデータから筆者作成。出生率については図5に同じ。(出生率も2010年度を用いるのが望ましいが、全体的な傾向はあまり変わらないため、図5と同じデータを用いた。)

図4:0-4歳の3世代世帯率は、国勢調査(1995~2005年)。合計特殊出生率は人口動態統計。

図5:出生数、合計特殊出生率ともに、H25年人口動態統計(確定数)のデータ(統計表、第3表-1、第3表-2)より作成。

図6:医療・福祉就業者の割合は、総務省統計局の「日本の統計」第16章労働・賃金の表16-5から作成。高齢化率は、H26高齢化白書のもの。

図7:三世代同居割合はH14国土交通白書より入手。一戸建住宅比率は「社会生活統計指標」より入手。

サムネイル「また来年」M60E4

プロフィール

筒井淳也

立命館大学産業社会学部教授。専門は家族社会学、計量社会学、女性労働研究。1970年福岡県生まれ。一橋大学社会学部、同大学院社会学研究科博士課程後期課程満期退学、博士(社会学)。著書に『仕事と家族』(中公新書、2015年)、『結婚と家族のこれから』(光文社新書、2016年)、『社会学入門』(共著、有斐閣、2017年)、Work and Family in Japanese Society(Springer、2019年)、『社会を知るためには』(ちくまプリマー新書、2020年)、『数字のセンスをみがく』(光文社新書、2023年)など。