2011.12.26

不安感と幸福感の不思議な関係 ―― 誰が「不安な人たち」なのか

2011年というあまりに多くのことがあった年を、ひとつの言葉で表現するのは難しいかもしれない。しかし、そうした出来事のなかで、原発事故と放射能汚染の問題は相当に際立っていたのではないか。関東と関西を行き来していると、この問題への不安が地域によってだいぶ異なるという印象を受けるが、一方でネットを眺めていると、この問題は「誰が放射能汚染について正確な情報を持っているか」についてのポリティクス、駆け引きや潰しあいに収斂しているようにもみえる。わたしも含め「ネットではこの手の話題を出すと面倒だ」と思っている人も少なくないだろう。

ところで、この問題については、「ソーシャル・キャピタル(社会関係資本)が乏しい人が、原発や放射能汚染を安全だと思い込もうとする」という説がある。ツテを頼って避難することができないから、いまいる場所は安全だと考えるというわけだ。これは喫煙者がたばこの害を低く見積もりがちであるのと同じで、認知的不協和(相互に矛盾する情報がもたらすストレス)を解消するための都合の良い解釈ということになる。

便宜的にこれを「安全厨仮説」と呼ぶなら、この仮説はどの程度まで正しいのだろうか。試みに、最近わたしが上梓した『SQ “かかわり”の知能指数』を執筆するために、株式会社シタシオンジャパンと共同で行った調査(全国の20代~60代の10000人を対象に行ったウェブ調査、実施期間2011年9月10日~12日)のデータを用いて検証してみよう。

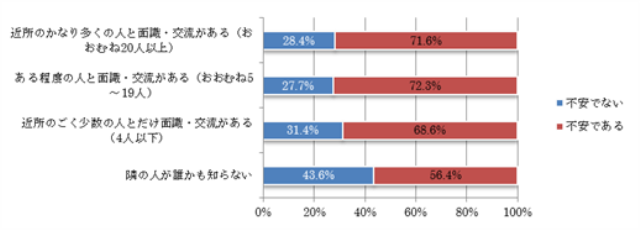

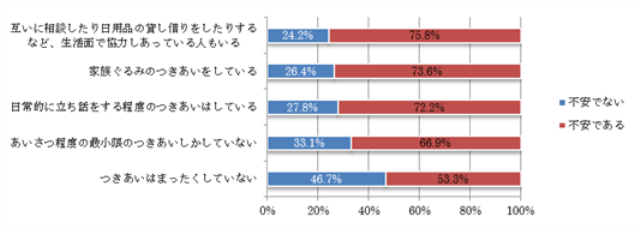

図1と図2は、ご近所づきあいの数や程度と、「原子力発電所の放射能漏れに関わること」に対する不安度を示したものだ。「不安である」という人が多数派であるものの、おおむね数の面でも程度の面でも、ご近所づきあいが多い人ほど放射能問題への不安が高いことが分かるだろう。つきあいのない人ほど不安でないのだから、このデータからは「安全厨仮説」が成り立ちそうな気がしてくる。

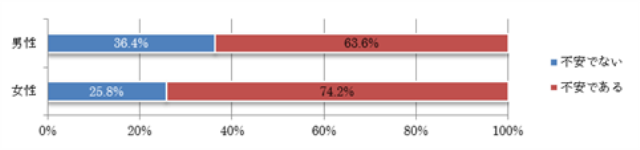

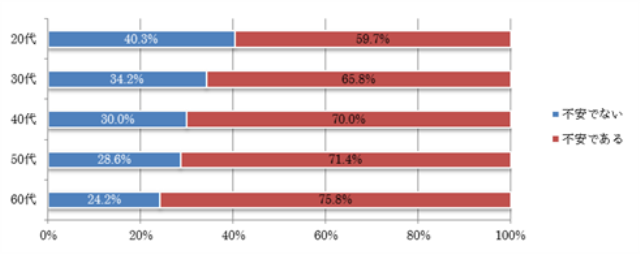

しかし、他の要因と比べてみるとどうだろうか。たとえば図3と図4は、放射能問題への不安度を性別や年齢でみたものだ。男性よりも女性が、若者よりも中高年の方が、不安度が高いことが分かるだろう。

そのほかのデータでは、たとえば都道府県別にみると福島、宮城、茨城といった原発周辺の地域に次いで、関東圏で不安度が高くなっているとか、放射能問題への不安が強い人は、日本の経済やこれからの地球環境への不安も強いといったことがみえてくる。そもそも、ご近所づきあいの程度は女性や中高年の方が多いわけで、つきあいのない人が無理をして安全だと信じ込もうとしているというよりは、社会問題に関心の深い人ほど不安になるということなのではないかと思えてくる。こうした立場からは「安全厨仮説」は、否定はできないものの穿った見方をしすぎで、もともと放射能問題に関心がないために不安度も低いという「情報の欠如仮説」の方が支持できると判断される 。(*1)

(*1)より専門的な知見からは、放射能問題への不安度を被説明変数にしたロジスティック回帰分析の結果が興味深い。ここでは女性であることや高齢であることに加え、一般的な他人への信頼度の高さが放射能問題への不安を高めることが確認できる一方、同居していない家族や職場の同僚も含め、人づきあいの多さという面では有意な影響が確認されなかった。

さて、現在行われているような(ある意味で非常に不毛な)ネット上の「論争」に対して、こうした知見は何かの役に立つだろうか。ひとつの考え方として、「安全か危険か」というゼロイチの論争に対して、両者の立場を分かつ要因になっているものを抽出することで、意見のつぶし合いではないかたちでの動機の発露、つまり不安の解消をうながす試みが考えられるだろう。「不安な人たち」とは、いったいどのような人たちなのだろうか。

興味深いことに、放射能問題への不安度が高い人は、同時に主観的な幸福度も高いということが、調査結果から分かっている。先に紹介した拙著では、この幸福度の高さという観点に着目して、社会貢献意欲の高さを説明する指標である「SQ」という概念を提唱している。この指数は、社会に貢献したいと考える人ほど幸福度が高まるということだけでなく、遠い世界、はるか先の未来のことを考える人より、目の前の他人、自分の手の届く範囲での手助けを望む人の方が、幸福度が高まるとしている点に特色がある。

実際、調査のサンプルをSQの得点で高群、中群、低群に区分けして比較すると、SQが高まるほど、放射能問題への不安度も高まることが分かっている。これは他の社会問題でも同様だ。要するに、放射能汚染のことだけをとりわけ気にしている人がいるわけではなく、社会問題全般に関心を持ち、身近なところで何かできることはないかと考えているような、社会貢献意欲の高い人たちこそが、「不安な人たち」なのである。

こうした人びとの一部が、ネット上の不毛な論争・批判に終始してしまうのはなぜか。ここで想起されるのは「手段のアノミー」という社会学の概念だ。ロバート・K・マートンによればこの概念は、文化的目標を受容しているのにもかかわらず、制度的手段が用意されていないときに生じる心理的・社会的な状態のことだ。ごく簡単にいえば「ケーキを食べたいのにお金がない」といった感じだ。

こういうときに「ケーキを食べるのを諦める」という場合もあるのだが、逆に「どんな手を使ってでもケーキを食べる」という行動を取る場合がある。たとえば「ケーキ屋に値下げを要求する」といったことだ。こうした行動をマートンは「革新」と呼んでいる。自らの目標を断念できないので、目標の実現を妨げている制度の方を変えてしまえというのだ。

こうして考えると「批判に終始する不安な人たち」は、まさにこの手段のアノミーの状態にあるのではないかということが分かる。放射能汚染による健康被害をなんとしても避けたいという目標と、それを避けるための制度的な手段が不備であったり、どの程度の被害が予想されるか分からなかったりするとき、むやみに制度的な手段を講じるべきでないとか、そうした手段は必要ないという言説を発見すると、それを排除しなければ目標が達成できないと考えるのだ。

むろんそのなかには、批判が自己目的化しているような人もいるだろう。ただ全体としてみるかぎりは、そうした「コアな人たち」ではなく、社会貢献意欲が高いために手段のアノミーに陥った「普通の人たち」の動機を、適切な方向で発露させることが肝要であると思われる。具体的には、彼らのできる範囲でできること、それも具体的な人とのかかわりにおいて実行できることはどのようなものであるかを示すことだ。たとえば「ガイガーカウンターを持ち歩く」といった行動は、その手段のひとつとして受け止められている可能性が高いが、もしそれが科学的知見からみて不適切であるとするなら、どのような手段が代替となり得るのかを提示する必要がある。

さて、ここまでの説明でお分かりになるかどうか不安だが、じつは「SQ」という指標は、人助けを大事にしましょうといった倫理的なお説教をするためにあれやこれやと数字を弄ってつくったというものではない。書籍をつくるに当たって調査会社とのコラボレーションが可能になったために、得点を出せるようなものにしたが、その根幹は「身近な他者への貢献が、人の幸福度をもっとも高める」という、きわめて社会学的な理念であり、それを前提に、さまざまな社会制度を合理的に設計する可能性について考えるための概念である。

社会学、とりわけ社会学理論の研究ではこれまで、前近代から近代社会への移行に当たって、人がどのような状況に直面し、そこでどのような不安が生じ、それがどのような帰結をもたらすかについて、長年考えてきた。最近では「近代から後期近代へ」の移行がもたらす種々の課題について取り上げられることが多いが、その基本は同じだ。環境が変化するなかで「これまでうまくいっていたことがうまくいかない」と戸惑う人びとに対して、一方で哲学や思想のように「どう生きるべきか」を問いつつ、他方で経済学や政治学、社会心理学の知見を用いながら「どう生きられるか」を示すのである。

『SQ “かかわり”の知能指数』においては、その環境の変化を「黄金時代(高度成長期)」とそれ以後の日本社会とを比較しながら描き、現代の社会において何が必要とされていて、どのように振る舞うのが「よい」と考えられるかについて述べている。地域社会、高齢化、子育て、都市や住宅の設計まで幅広く扱ったが、「広く薄く」になった感は否めない。ただ、それぞれの専門分野での議論の妥当性は今後の課題にするにしても、全体を通底して提案されていることについて考え、受け止めていただければ幸いである。

プロフィール

鈴木謙介

1976年福岡県生まれ。関西学院大学社会学部准教授。専攻は理論社会学。情報化社会の最新の事例研究と、政治哲学を中心とした理論研究を架橋させながら独自の社会理論を展開している。著書『カーニヴァル化する社会』(講談社現代新書)以降は、若者たちの実存や感覚をベースにした議論を提起しており、若年層の圧倒的な支持を集めている。他に著書は『サブカル・ニッポンの新自由主義』(ちくま新書)など。現在、TV、ラジオ、雑誌などを中心に幅広いメディアで活躍中。