2013.12.11

婚外子差別問題をより広い視点でみてみよう

婚外子相続差別の廃止

2013年9月、最高裁において、婚外子の相続分を婚内子の半分とする民法の条文に対して違憲判決が下された。これを受けて安倍内閣では11月、相続分差別を削除した民法改正案を閣議決定し、同案は12月5日に国会で可決され、成立した。他方で出生届の婚外子記載を義務付けた戸籍法については、自民党内の反対もあり提出が見送られるとみられている。

この一連の流れに伴い、メディア(掲示板やSNS等を含む)でもさまざまな意見が飛び交っている。そのなかには、根拠がよくわからない主張もしばしば聞かれる。婚外子言説の混乱の背景には、人々が意見を述べる際にどういった婚外子が念頭に置かれているのかが異なっている、という事実がある。

この論考では、現在世界的に見られる婚外子の増加や歴史的な経緯を視野に入れつつ、どういった場合に婚外子についての「コンフリクト」が生じうるのかについて整理していきたい。

世界的な婚外子比率の増加

現在の日本では多くの子どもは婚姻関係にある有配偶の男女の間で生まれてくる婚内子であり、婚外子の割合はまだかなり小さく、婚外子出生割合は最低レベルで、最近の統計でも2%前後である。

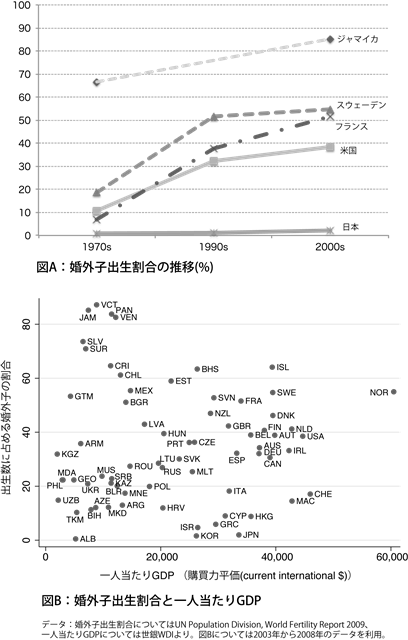

統計が得られた国について、図Aに5つの国の婚外子出生の割合の推移を、図Bに一人当たりGDPとの散布図を示した。米国、フランス、スウェーデンといった国では1970年代以降急激に婚外子出生の割合が高くなっている。しかし日本ではわずかに上昇しているもの、依然として低いままである。

図Bのグラフ左上(経済的にあまり豊かではない国で婚外子出生割合が高い国)には中米諸国が多く含まれており、右側(経済的に恵まれており、婚外子出生割合が中位の国)には北欧・西欧・北米諸国が含まれている。日本(JPN)は韓国(KOR)と並び、比較的経済的に恵まれつつも婚外子出生割合が極端に低いグループに入っている。逆に出生に占める婚外子割合が高いのは一部途上国(特に中米諸国)、経済先進国の中では北欧、西欧、北米である。たとえばジャマイカ(JAM)は国連の統計によれば2006年の婚外子割合が85.2%と、きわめて高い数値となっている。他方、ノルウェイ(NOR)では55.0%(2008年)、スウェーデン(SWE)で54.7%(2008年)とこれも比較的高い値を示している。

途上国の一部で婚外子比率が高いのは、主に低所得者層において貧困のために結婚が成立しにくく、都市化による親族やコミュニティの統制の弛緩が生じているような場合である。米国の貧困層でもある程度そうだが、こういった地域では、経済的に不安定な同棲カップル(なかには父親が子どもの実父ではないカップルもいる)が、あるいは未婚の母がその親と同居しつつ、不本意に婚外子を育てているということが生じる。

北欧を始めとした福祉先進国あるいは米国の中産階級でも婚外子が増えているが、この場合はほとんどが安定した同棲カップルの子どもの増加で説明できる。その背景要因は社会によって異なるが、結婚規範の弛緩、女性の経済的自立、婚外子を差別しない法制度などが考えられる。

日本の婚外子に関する言説では、諸外国では婚外子差別がないことが同棲カップルからの婚外子の誕生を後押ししていることが強調されることがあるが、上記のように婚外子が社会問題として認識されている国も少なくない。そしてその問題はいわゆる(婚内子に対する婚外子の)「差別問題」というよりは、不安定な環境で育っていく子どもの問題、もう少しいえば「貧困問題」である。米国でも、婚外子が貧困と結び付けられて語られることは少なくない。

このように、婚外子や同棲はそれが置かれた状況によって異なった意味を持つということは、最初に認識しておく必要はあるだろう。他方で、婚外子をめぐる世界の状況からは、子どもを婚内子としてもうけることが子どものためだ、シングルマザーは単純に抑制されるべきだ、という考え方が筋違いであることも読み取るべきだ。婚外子が貧困と結び付けられてしまうのは、その社会において福祉が家族頼みになってしまっていること、性・出生に関する知識や制度がその社会で未発達であることの現れであり、(同棲を含めて)家族形成に対する制度的サポートが得られる環境では、同棲や婚外子はそもそも社会問題になりにくい。

日本における婚外子の変遷

明治民法の時代、おおよそ20世紀前半では、婚外子の割合は現在よりもずっと多かったことはよく知られている。実際、20世紀初頭(1910年前後)には出生の10%近くが婚外子であった。

とはいえ、これは(善積京子(1993)『婚外子の社会学』に詳しいが)一部には、法制度が普及していくことに伴う見かけ上の現象である。明治期に婚姻の役所への「届出」が普及していくのだが、これが普及する段階では届け出がなされなかったり遅れたりするケースも多く、実質的には婚内子であった子どもが法的に婚外子として統計に現れてくることが多かったわけである。

もちろんこれに加えて、父系的な家制度の広がりの影響もある。20世紀前半を通じて日本の婚外子の割合は減少していくが、実はその多くは「私生子」割合の減少によって説明できる。「私生子」とは明治民法の用語で(ただし1942年まで)、そこでは婚外子のうち「父親」に認知された者が「庶子」、認知されない者が「私生子」と呼ばれていた。明治民法下における「私生子」割合の減少は、一部には上述の届出習慣の普及によって説明できるだろう。他方で庶子の割合は終戦まであまり減ることはなかったのだが、これは父系の存続という価値観のもと、家制度下における男性庶子の相対的な身分の高さがあったからだと考えられる。

たとえば男性庶子は女性「嫡出子」よりも相続の順位が高かった。これは家制度の家督がほとんどの場合男性に与えられる権限であったからだ。また明治民法下においては、戸主が庶子を入家させるにあたり、妻の同意を得る必要はなかった。妻からすれば断りもなく自分の子どもではない庶子が家に組み入れられ、しかも自分は「嫡母」として庶子を扶養する義務を追うのであるから、たまったものではないだろうが、少なくとも法制度上妻はそれに従うしかなかった(もっとも民法親族編のこの規定については、大正期に見直しが検討され、庶子入家の際の妻同意の必要性が一部から主張された。だが結果的に民法改正は見送られた)。

戦後の現行民法下においては、父に認知される限りで婚外子の身分はやはり限定的に保証されることになるが(扶養と相続)、家制度が廃止され、婚姻自体が民主的な合意に基づくものになるなかで、婚外子の割合は激減していく。明治民法期にはあった「庶子」と「私生子」の区別は現在では廃止されたが、父による認知が婚外子の身分にとって大きな意味を持つことには変わりがない。そしてこれは、認知された婚外子の相続差別が廃止されても同じことである。

現在では登録上、婚外子は無条件に母の戸籍に登録されるが、認知されれば父の戸籍にも登録される。もし父がすでに他の女性と配偶関係にあった場合、遅かれ早かれ父が認知した婚外子がいることは家族の知るところになる。つまり婚外子は認知という制度を通じて社会的に位置づけられているわけであるが、逆に言えばこれは「認知されない場合の問題が大きくなる」ということでもある。

このことは、父親が別の女性と結婚している場合(不倫などのケース)には、認知して婚外子の権利を(部分的にでも)保証して父親の家庭に多かれ少なかれネガティブな影響が生じるか、認知せずに婚外子に部分的な権利をも与えないか、という二者択一状況が生まれる、ということである。

庶子を家のなかに位置づける制度がまがりなりにも準備されていた明治民法の時代が終わり、戦後の民法改正以降、婚外子を道徳的に許容しない「対等な夫婦」という理念が浸透していくにつれて、(男性認知子も含めて)婚外子の「居場所」が失われていくことになる。このため全体的な婚外子割合は激減し、現在でも2%程度ときわめて低い水準になっている。

また、婚外子に占める認知された、したがって父の財産の相続権をもつ子の割合は不明であるが、父系的家制度に守られるかたちで「庶子」の割合が増加していた戦前とは逆に、認知されない婚外子(明治民法の言葉では「私生子」)の比率が増加していったことが想像できる。とはいえ、これから(諸外国と比べて非常に低い水準ではあるが)増加していくことが見込まれる比較的経済的に安定した階層に属する同棲カップルが子どもをもうけるケースのことを考えれば、近年では認知子の比率増加が進行している可能性もある。

さまざまな婚外子のパターン

婚外子差別にはさまざまなものがあるが、先の最高裁の相続差別違憲判決を受けて内閣府で検討されたのは、戸籍法上の差別(戸籍に「非嫡出子」と記載されること)と、民法上の相続分差別である。結果として後者のみが今国会で廃止されることになった。

今回の民法改正は日本の「家族史」において小さくない画期をなすことは間違いない。しかしながら婚外子の多様なあり方を鑑みたとき、今回の改正は婚外子に関わる社会問題のごく一部に対処したものにすぎないこともわかる。

子どもはさまざまな両親の法的配偶関係の組み合わせから生まれてくる可能性がある。婚外子には、無配偶の異性カップルのあいだの子ども、有配偶男性と無配偶女性の間(いわゆる不倫関係も含まれる)の子どもが多いだろう。相続分差別が問題になるのは、主に後者のパターンである。安定した同棲カップルのあいだの子どもについては、二人の親が別れてその後他の相手と法律婚をして子どもをもうけるのではない場合、婚外子に種々の不利益はあるにせよ、相続差別は基本的にあてはまらない。婚外子である自分のほかに親に婚内子のきょうだいがいる場合に、婚外子の相続をめぐるコンフリクト(利害の対立)が発生する余地が出てくる。

今次の相続差別撤廃の措置が、しばしば言われているように婚外子の増加につながるかどうかは微妙な問題である。まず、上記のコンフリクトは婚外子の相続差別の撤廃によって大きくなる可能性があり、有配偶男性が婚外子をもうける際のディスインセンティブになるかもしれない。前述の善積(1993)でも指摘されているが、ヨーロッパで婚外子の差別が強化された近代国家形成期において、婚外子はむしろ増加した。都市化による男女の出会いの増加、性関係についての伝統的規範の弛緩もあっただろうが、婚外子を社会的に位置づけず、父と切り離して隔離することは、むしろ無責任に婚外子をもうける男性にとっては好都合だったのだ。ヨーロッパ社会はやがて婚外子を差別・隔離することのコストに耐え切れなくなり、婚外子を法的に保護する政策に方向転換することになった。

他方で、婚外子が相続権を持つためには父から認知されている必要があるため、認知された婚外子の相続差別撤廃は認知に伴うコンフリクトを強化する。そのためいったん婚外子をもうけることになった有配偶の父が(無理をしてでもあれやこれやの手段で)婚外子の認知を回避しようとする動機を強める可能性がある。逆に婚外子側の(認知をめぐる)交渉力を多少強めることにつながることも考えられるが、婚外子の母が有配偶男性とのあいだに愛情に基づいた関係を維持したい場合など、強化された交渉力が十分に発揮できないことも考えられる。結果がどうなるのかは経過を見まもるしかない。

安定した男女関係(同棲など)が子どもを認知された婚外子としてもうけることについては、そもそも婚内子と婚外子との利害対立が想定されないため、今回の制度変更は象徴的には意味があっても、利害としては無関連であろう。

おわりに

「歴史に学べ」とよくいうが、しばしば「保守派」とみなされる人物こそが長期的な事実経過が含意することをないがしろにしている情景はよく見られる。人権の問題を離れてみても、婚外子差別は「社会的に位置づけられない」婚外子を増加させ、結果的に社会にとって高コストになる可能性がある。また、世界的に見れば婚外の出生が貧困を生むのではなくむしろ貧困こそが婚外出生を「問題化」する。

保守的な家族規範の強調は、カップル形成や子育てへの制度的支援の欠如≒福祉の家族依存を伴いつつ、結果的に家族にとって破壊的に働く。このことは、少子化問題に直面する日本社会が認識すべき教訓のはずである。家族を大事にすることと、家族を「重視」すること(≒家族に頼り負荷を追わせること)は基本的に矛盾することだ、という認識をここで再確認しておきたい。そして婚外子の問題は、一方で家族の定義の再編を要請しつつ、他方で子どもを育てるコストを社会においてどのように分配するのか、という現代の日本が抱える根本問題のひとつのバリエーションとして考える必要がある。

文献紹介

婚外子の相続差別問題を始め、家族法についての基本文献といえる。

本稿でも参照した『婚外子の社会学』(名著である)は残念ながら絶版だが、同著者によるこちらの本は入手可能。

サムネイル「Happy Children Playing Kids」epSos .de

プロフィール

筒井淳也

立命館大学産業社会学部教授。専門は家族社会学、計量社会学、女性労働研究。1970年福岡県生まれ。一橋大学社会学部、同大学院社会学研究科博士課程後期課程満期退学、博士(社会学)。著書に『仕事と家族』(中公新書、2015年)、『結婚と家族のこれから』(光文社新書、2016年)、『社会学入門』(共著、有斐閣、2017年)、Work and Family in Japanese Society(Springer、2019年)、『社会を知るためには』(ちくまプリマー新書、2020年)、『数字のセンスをみがく』(光文社新書、2023年)など。