2014.02.18

教育政策のかなめ教員政策を考える――限られた予算で高い教育効果をあげるために

1. はじめに

日本では近年、教員政策を巡ってさまざまな議論がなされている。

教員政策は幅の広い概念で、養成/採用/研修/報奨/解雇とさまざまな要素が含まれるが、議論の俎上に載っている代表的なものとして、(1)養成-教員養成の修士化、(2)採用-教員数(少人数学級)、(3)報奨-給与削減及び給与システムの変更、の3つを挙げることができる[*1]。

まず(1)の点については、昨年8月に「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」という答申が中央教育審議会で取りまとめられ、その中で教員養成の修士化が言及された。

(2)の点については、文部科学省が「『少人数学級の推進など計画的な教職員定数の改善について』~子どもと正面から向き合う教職員体制の整備~」といった報告書を出すとともに、向こう7年間で2万4千人の教職員の増加を求めていると昨年末に報道された。その一方で、財務省は財政制度等審議会で教職員数を同期間中に1万4千人削減することを求めており、二つの省庁間で対立が生じている。

(3)の点についても、財務省は来年度1.7%(年収で約10万円分) 教員給与を引き下げて一般行政職の地方公務員並の水準にすることを求めているが、文部科学省はこれに反発をしているという報道が昨年末にあり、ここでも二つの省庁間に対立がある。さらに、「今後の教員給与の在り方について」という答申が中央教育審議会から出され、教員の役割分担・評価・給与の在り方を見直していく必要性が指摘された。

このようにさまざまな議論が繰り広げられている教員政策であるが、教員政策は教育政策の要であり、この議論の趨勢が中期的な日本の教育政策の成否を決めると言っても過言ではない。なぜなら、優秀な教員は貧困の連鎖を断ち切れる程度には学習成果[*2]に影響を与え得る存在であり[*3]、かつ教員給与支出は教育支出の大半を占める要素だからである。

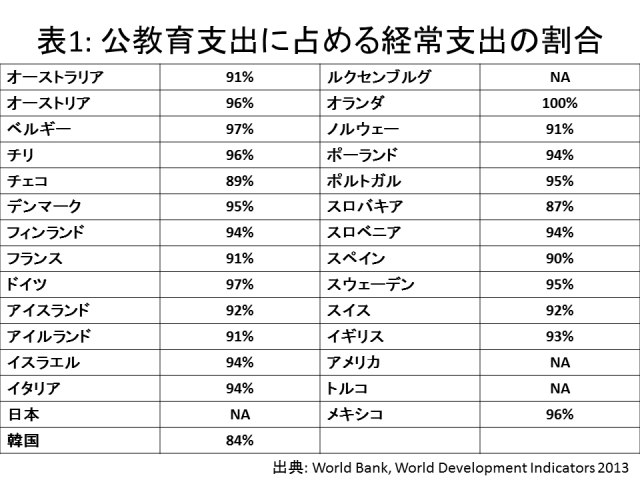

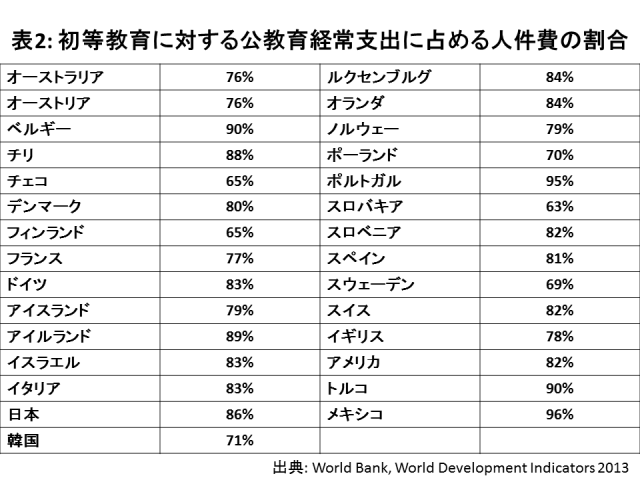

下記の表1・2(表1は公教育支出に占める経常支出の割合[*4]、表2は初等教育の公教育経常支出に占める人件費の割合である。完全に一致するデータが無かったが、表1と2の値を掛け合わせた値が、大体の公教育支出に占める教員給与支出の割合を示している)が示すように、教育支出の60%から90%は教員給与支出によって占められている。つまり、学習成果・教育支出の両面から、教員政策を考慮しない教育政策像は無意味に等しいし、教員政策を考える時に教育政策への影響を考慮に入れないと教育政策がバランスを失い崩壊する恐れがある。

しかし、現在行われている教員政策を巡る議論は、教育支出の水準とバランスが十分に考慮されているとは言い難いし、教員政策の学習成果へのインパクトについてもデータに基づいた議論からはややかけ離れている。さらに、教育政策のかなめである“早期に不利な背景を持つ子どもたちに介入する”、という視点も希薄である。

そこで本稿では、日本の教育支出の全体像と教員政策の特徴、教員政策の学習成果へのインパクトに関する諸外国の研究成果を踏まえた上で、日本の教員政策について考えていきたい。以下では、主にEducation at a Glanceの2013年版のデータを用いて2章で日本の教育支出の水準とバランスを、3章で日本の教員政策の特徴を、OECD諸国と比較することで考察する。4章では教員政策の学習成果へのインパクトについての諸外国での研究結果を紹介し、5章で日本の教員政策の在り方についてまとめの議論を行う。

[*1]非常勤教員の急増も喫緊な課題であるが、本文で挙げた3つの課題と異なり、やや応用的な分析を必要とするので、字数の都合で別の機会で取り扱う。

[*2]短期的な学力の向上から長期的な所得の上昇、治安の改善や医療費の削減と言った社会全体に及ぶ物までを含む。

[*3]優秀な教員がどれほど生徒の将来所得を向上させられるかは、Hanushek (2011)に詳しい。

[*4]教育支出は経常支出と資本支出の2種類に分けられる。前者は毎年支出する必要がある支出で、例えば教員給与・教科書代・水道光熱費、などが挙げられる。後者は一度支出すればそれが資本となり得るようなもので、学校建築がその代表的な支出である。

2. OECD諸国との比較から見る日本の教育支出の特徴

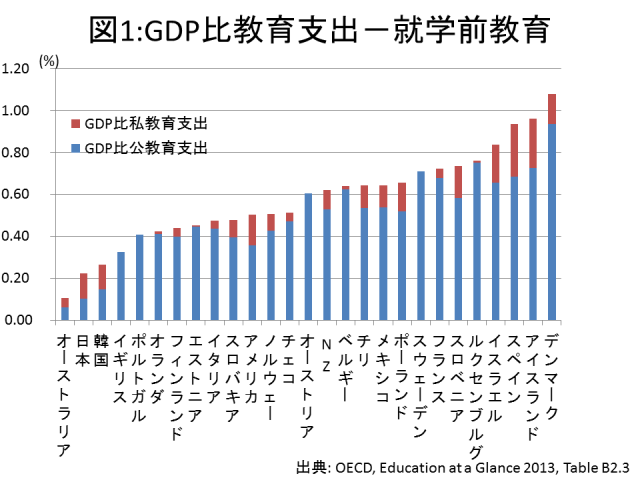

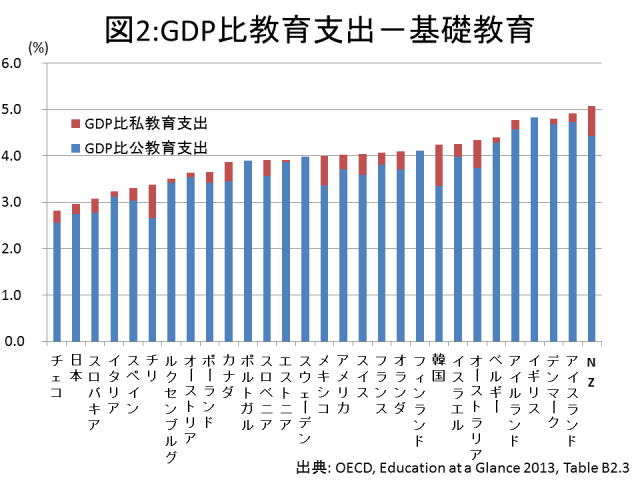

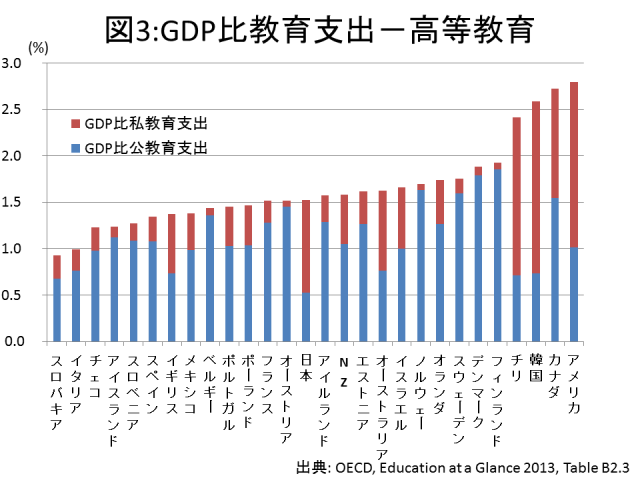

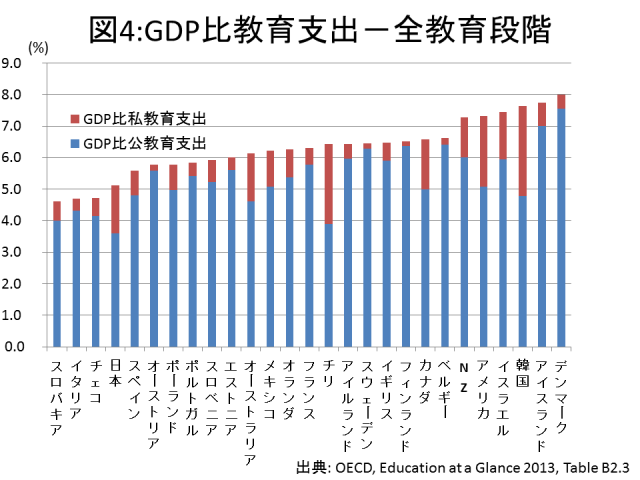

図1-4は各教育段階に対するGDP比の公・私教育支出を表している。状況はほとんど去年から変わっていないのでより詳しい議論は2012年の日本の教育支出について議論した「OECD諸国との教育支出の比較から見る日本の教育課題」に譲ることとするが、日本のGDP比の公教育支出はOECD諸国の中でも最低レベルであり、これ以上公教育支出を削減するのは望ましくない。

とくに就学前教育段階での公教育支出はOECD平均の半分以下で、この段階の子どもを持つ家庭の収入が少ないためか、私教育支出でも補いきれていない[*5]。高等教育段階についても、私教育支出が補ってはいるが公教育支出がOECD諸国と比べて少ない[*6]。基礎教育(初等教育・中等教育・一部のポスト中等教育) 段階については、確かに順位こそ低いものの、他の教育段階程は公教育支出が少ないわけではない。以上が日本の教育支出の特徴である。

[*5]この問題点は「幼児教育無償化で十分か?-就学前教育の重要性と日本の課題」で議論している。

[*6]高等教育への公教育支出の問題点は「高等教育の量的拡大はどのように行われるべきか?」で議論している。

3. OECD諸国との比較から見る日本の教員政策の特徴

教員政策の中で教員給与支出、ひいては教育支出に最も影響を与えるのは、学級規模と平均給与である。

平均給与を上げれば教員給与支出も増加するのは言わずもがなだが、学級規模を小さくすると(厳密には意味が異なるが、分かりやすさの観点から少人数学級を実施すると考えて頂いて良い)、より多くの教員を雇わなければならず、これも教員給与支出を増加させる[*7]。

そこで、日本の平均教員給与(勤続15年目の値を使用している)と学級規模を他のOECD諸国と比較することで、日本の教員政策の特徴を明らかにする。

■日本の教員給与の水準

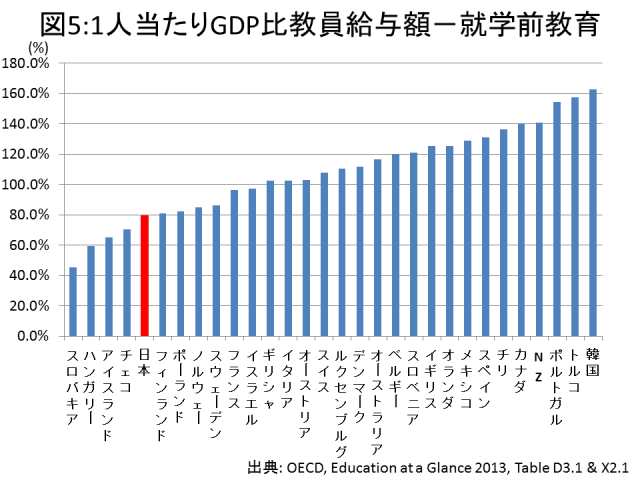

上の図5は、OECD諸国の就学前教育における教員給与を各国の一人当たりGDP比で表したものである。日本とニュージーランドのデータはEducation at a Glanceには掲載されていなかったので、OECDのQuality Matters in Early Childhood Education and Careに掲載されている初等教育教員と就学前教育教員の給与比率から計算している。OECD諸国の多くの国で就学前教育の教員は一人当たりGDPよりも高い額の給与を受け取っているが、日本はそうではなく、OECD諸国の中でも低い方に分類される。

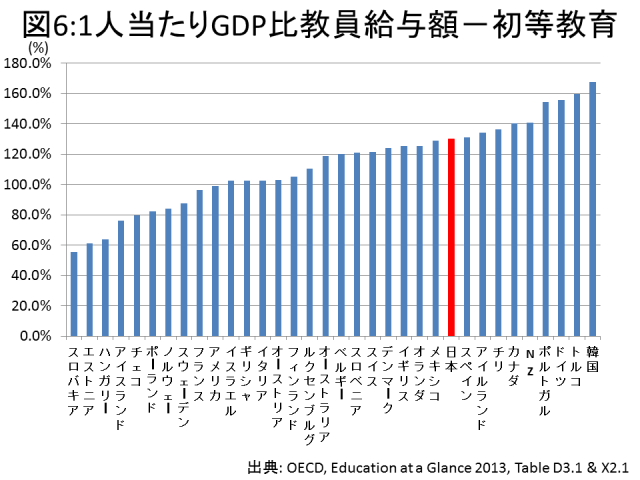

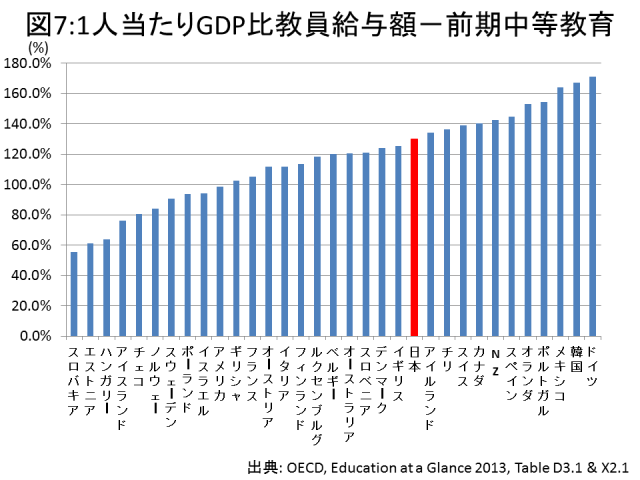

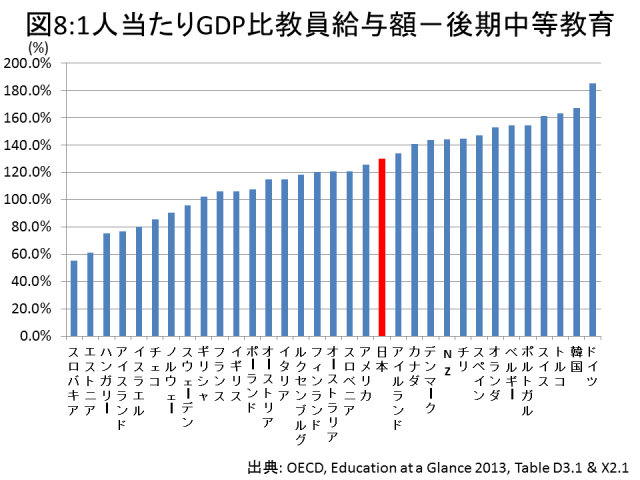

上の図6・7・8は初等・前期中等・後期中等教育の教員給与を図5と同様に表したものである。ここ10年で日本は教員給与の額を10%以上下げており、他国との差が縮まってきたものの、依然として日本は、これらの教育段階の教員給与が平均よりも高い。

しかし、教育段階が上がるに従ってその順位を落としている。これは、日本は初等・前期中等・後期中等教育でほぼ同水準の教員給与を支払っているが、OECD諸国の中には教育段階が上がるに従って教員給与の水準を上げている国があるためである。

[*7]一般的に学校の増築・新築を必要とし、資本支出も伴う高コストな選択肢であるが、日本の少子化状況を考慮し、本稿では資本支出への影響を無視して議論を進める。

■日本の教員数(学級規模)の水準

就学前教育の学級規模については、「幼児教育無償化で十分か?―就学前教育の重要性と日本の課題」の中で論じたので、そちらを参照されたい。

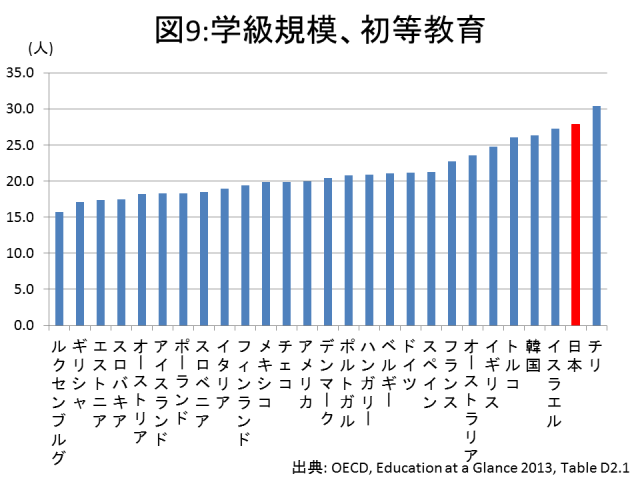

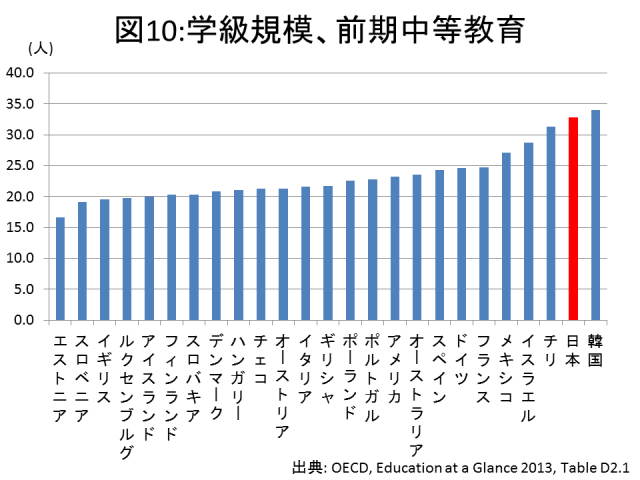

上の図9・10はOECD諸国の初等教育と前期中等教育の学級規模をそれぞれ図示したものである。東アジア諸国に共通してみられる特徴ではあるが、日本の学級規模はOECD諸国と比較して大きい。どの教育段階でもOECD平均の約1.5倍の大きさで、日本はかなり少ない教員数で教育システムを運営していることが分かる。

■日本の教員政策の特徴

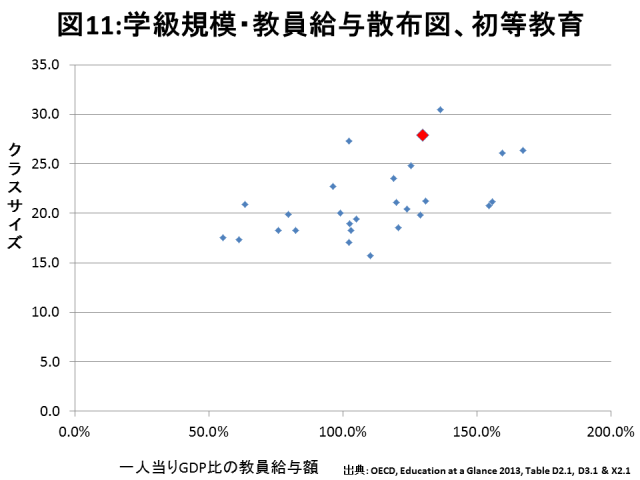

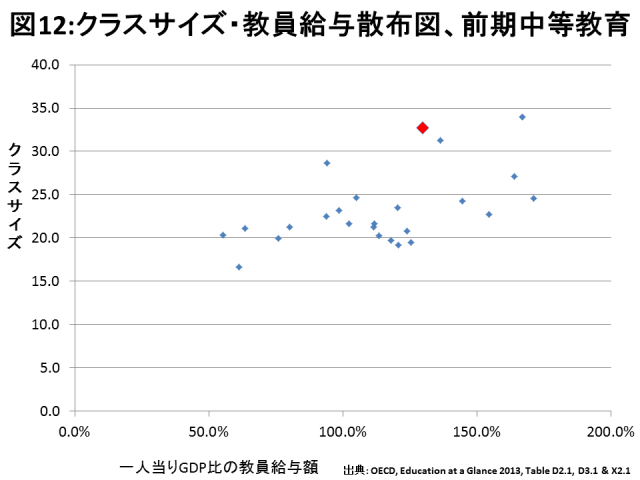

上の図は、OECD諸国の初等教育と前期中等教育のそれぞれの教員給与水準をX軸に、学級規模をY軸にプロットしたものである。図左上は、教員給与も安い上に少ない教員数で教育システムを運営している、教員給与支出が少ない国々であり、図右下は反対に、教員給与も高いし教員数も多い、教員給与支出が大きい国々である。

教員給与支出が少ない国は、そもそも教育支出が少ない可能性もあるが、中所得国で顕著に見られるように、まだ教育システムそのものが拡大途中である場合や人口増加率が高い場合、学校建築そのものを増やす必要があり、教育支出のそれなりの割合を資本支出に費やしていて教員給与支出が少なくなっている可能性もある。

図左下は、教員数は多いものの教員給与は安い、教員の“量”に頼って教育システムを運営している国々であり、図右上は、教員数は少ないものの教員給与水準は高い、教員の“質”に頼って教育システムを運営している国々である。

図から読み取れるようにOECD諸国の大半の国々は、教員の質か量に頼って教育システムを運営しているが、これは図2で示したようにOECD諸国の基礎教育に対する支出に大きなバラつきが見られないためである。教員の量が多い国々は一人一人の給与額を少なく抑えて相殺し、教員の質に頼る国々は、高い給与水準を教員数を抑えることで相殺している。

図11・12で赤く塗られた点が日本である。日本はどちらの教育段階でも右上に位置しており、OECD諸国の中でも代表的な教員の質を重視した教員政策を取っている国だと言える。

このことからいくつかの政策的な示唆を導くことができる。まず学級規模縮小については、他のOECD諸国よりも教員給与水準が高い日本が、現行の水準のまま実施すれば、高額な政策オプションとなる点。反対に学級規模を拡大させる・教員数を減らす政策については、現状でもかなり大きい部類に入る学級規模をこれ以上大きくするのは、とくに初等教育の低学年においては望ましくない。この点については次章の学級規模が学習成果に与える影響をみる際に詳しく見る。

教員給与については、これ自体は下げてもとくに問題は無い水準だが、上げることについては、さらなる教員の質を重視する方向への政策シフトを意味し、前述の理由から望ましいとは言いづらい。

4. どのような教員政策が学習成果を向上させるのか?

では教員政策は教員の質と量どちらに頼るべきであろうか? そして教員給与システムや教員養成はどうあるべきであろうか? 本章では、教員政策が学習成果に与える影響について諸外国で議論されていることを紹介したい。

■教員の特徴と質

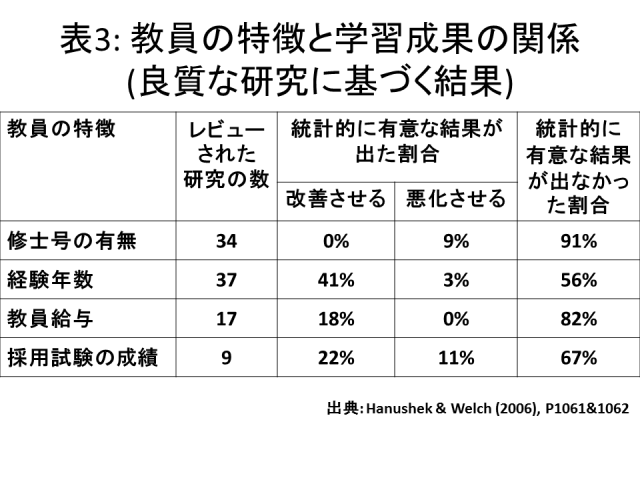

上記の表3はHandbook of the Economics of Educationの、教員の特徴と学習成果に関する研究群がレビュー(論評)された箇所である。表が示すように、教員の観測可能な一般的特徴は学習成果とは関連が薄い。まず、修士号の有無であるが、これは学習成果にあまり結びついていない。

同じテーマの研究群を、より信頼度の高い研究に絞って詳細にレビューしたWayne博士らの分析によると、高校レベルの数学教員では修士号の有無や取得分野が学習成果に影響を与えるが、他の教育レベルや科目では教員の取得学位の学習成果への影響を確認することはできなかったとされている。教員の経験年数についても、経験年数が強く学習成果と結びつくのは最初の数年の間だけで、中堅・ベテランと呼ばれる域になると経験年数が伸びてもそれがさらなる学習成果へと結びつくことはほとんど無いようである。

教員給与は教員の学歴・経験年数に影響される給与表を用いているケースが多いため、学歴・経験年数が共に学習成果の向上に結び付かないことを考えれば当然の結果ではあるが、教員給与額の多寡もそれほど学習成果の向上には結びつかない。採用試験の成績も学習成果の向上にはそれほど結びついていない。つまり、教員キャリアの最初の数年間に起こる職能成長がどのような教員に見られるのか採用段階で見抜くことは極めて難しいということである。

米国の研究結果が日本にも当てはまるのであれば、教員の質は高い給与水準だけで買える代物ではない。さらに、日本は基本的に教員の学歴(厳密には免許の種類)と経験年数に応じて給与を上げているが、これらは学習成果の向上を導かない無駄なコストとなっている。さらに、職能成長を引き出す鍵は、教員養成修士化のような準備教育(Pre-service education)や10年目研修のような中堅教員に対する現職研修(In-service training)ではなく、教育実習を含めた教員生活の最初の数年間(On the Job Training)を如何にサポートできるか、という点にあると考えられる。

■学級規模(教員の量)

学級規模縮小の学習成果へのインパクトは、これまで教育分野で最も研究が行われてきたテーマの一つであるが、入り混じった結果が出ている。その理由の一つとして、学級規模縮小の効果測定が難しいという点が挙げられる。

というのも一般的に農村部に行くほど学級規模は小さくなりがちである。また、教育熱心な親は教育環境の良い学校(≒学級規模の小さな学校)に子どもを通わせるなどの手段を講じることもある。さらに教員も、より良い労働環境を求めて教育環境の良い学校への配属を希望する。このように目に見える変数では上手くコントロールしきれない点が多く、真の学級規模縮小の効果を測定するのは極めて困難な作業となっている。

これらの障壁を超えるために、子どもをランダムに、小規模学級・普通学級・補助教員付き普通学級に割り振るという政策実験を実施したのがテネシー州のSTARプロジェクトである。

このプロジェクトの結果[*8]によると、PISA(Programme for International Student Assessment、学習到達度調査)と同じ点数の付け方をした場合、小規模学級の導入によって20点ほど子どもの成績が改善する。この改善効果は不利な背景を持つ子どもたちの間で大きく出た。しかし、このような子どもたちの中でも、成績上位層の中での改善効果が下位層でのそれの2倍近くあり、学級規模縮小は社会経済的格差を縮小させうる教育政策ではあるが、成績下位層にあたる最も困難を抱える子どもたちにリーチし得る介入方法であるとは言い切れないようである。

STARプロジェクトの問題点を指摘し、小規模学級の学習成果への影響をUTD(テキサス大学ダラス校)テキサススクールプロジェクトのデータを用いて検証したRivkin教授らの研究でも、やはり小規模学級は不利な背景を持つ子どもの間で効果が大きく、4年生の段階で、不利な背景を持たない子どもたちと比べて改善効果は約20%大きくなっている。

しかしこの効果は、学年が上がるほど小さくなってしまう上に、小規模学級の効果そのものも、4年生に対する効果の大きさはSTARプロジェクトの就学前段階のそれよりも約60%小さく、中学生に対しては効果が見られなくなっていた。

ふたつのプロジェクトの結果を踏まえ、小規模学級を政策として実行する場合、少なくともふたつの影響を考慮しなくてはいけない。

ひとつは、スケールアップ問題で、全国規模で少人数学級を導入してもプロジェクトの結果と同じ結果を得られるとは限らない問題である。全国規模で少人数学級を導入すると新たに多くの教員を採用する必要が出てくる。前述の理由から現実的な仮定ではないが、採用責任者が教職志願者の能力を正確に識別でき、優秀な人材から順番に採用しているとすると、新たに採用される教員達は、従来ならば採用されなかった水準の者達となる。このため、全国規模で学級規模縮小を実施すると、改善効果は局地的なプロジェクトで導かれたものよりも恐らく小さなものとなる。

もうひとつの問題は、長期効果の問題で、学級規模縮小が教員の職能成長に対して何らかのインパクトを与える可能性がある問題である。学級規模縮小は、とくに教員からの支持が高い政策オプションである。なぜなら、学級規模が縮小されると、例えば生徒の宿題の添削・生徒の親とのコミュニケーションといった教員の仕事量が、減った生徒の分だけ減少するためである。

学級規模縮小によって空いた時間が教員自身の職能成長のために使用されるのであれば、インパクト評価では捉えづらい長期的な教員の質の改善が起こる可能性がある。そもそも、日本で教員養成修士化が検討されている背景の一つに、教員が多忙過ぎるためon the job trainingができなくなってきているという事情もあるため、とくに日本の文脈ではこの点を無視することはできない。

[*8]最新のものだと、Jakson, E., & Page, E. M. (2013)などを参照

5. まとめ-日本の教員政策を考える

日本の教育支出は、就学前と高等教育段階で顕著だが、他の先進諸国と比べて少ない。ゆえに教育支出削減に結びつく政策オプションは望ましくなく、財務省が主張する教員数を削減してかつ教員給与も減らすというオプションは支持できない。

日本の教員政策は教員の質に依存しているのが特徴である。この傾向をさらに推し進める政策オプションである教員給与水準の上昇と、この上昇につながる準備教育水準の引き上げ(教員養成の修士化)もどちらもそれほど学習成果の向上につながらない。その一方で、かなり不透明な部分が大きいが、教員の量を重視する方向へ向かう政策オプションである学級規模縮小は特定の層の学習成果の向上を促す可能性がある上に、日本の文脈では教員の質向上につながる可能性もある。よって、これ以上教員の質に頼る方向へ向かう政策オプションは避けるべきである。

しかし、文部科学省が主張する、基礎教育段階において教員給与の水準を維持したまま教員数を増やすという選択肢は、優先順位が高いとは考えづらい。なぜなら現状では、日本は教員数を増加させるために支払うコストが高いが、基礎教育段階に対する公教育支出はそれほど過少ではない。

これに対し、就学前教育の給与水準はOECD平均よりも低いため、新たに教員を雇うコストも低い上に、就学前教育段階に対する公教育支出は圧倒的に不足している。さらに、学級規模縮小は学年が低く、不利な背景を持つ子どもたちの間で改善効果が大きい可能性が高い。以上のことを考慮すると、教員給与支出を増加させるべき優先順位は就学前教育段階にある。

日本の教員給与について言えば、額の多寡を論じる以前に、システム上の問題を抱えている。学歴も経験年数も教員の能力に結びつかないため、勤務状況に大きな問題がなければ主に学歴と経験年数に基づいて昇給が行われる、現行の教員給与システムを正当化することはできない。

そもそも、現在使われている教員給与システム(給与表・号棒制度)は、現在の日本の状況にあったシステムとは言い難い。

給与表・号棒制度の教員給与システムは、教職に十分な準備教育を受けた人材が集まらない上に離職率も高いという問題に対処するために、学歴と経験年数に応じて昇給させるという仕組みが必要だった上に、教員個々人が採用者と個別契約を結ぶという不公平さがある旧システムを改めるため、19世紀のアメリカで導入されたという歴史的側面を持つ。

しかし現在では、前述の「今後の教員給与の在り方について」の中でも問題提起がなされているように、より努力をして成果を残した教員と怠惰な教員とで給与面で差がつかないのは不公平ではないか、給与にメリハリをつけるべきではないかという声が高まっている。

さらに、教員の学歴や経験年数が学習成果に結びつかないことに加えて、日本は教員採用試験の倍率も高く、準備教育が不充分な人材しか採用できないという状況ではない。それに経験年数別の離職率に関するデータは無いが、文部科学省の平成22年度の学校教員統計調査によると、20代の教員の離職率は小学校で約3%、中学校で約5%、30代・40代教員の離職率はどちらも約1%であり、大卒1年目の離職率が15%程度[*9]であるのに比べると極めて低い。つまり、給与表・号棒制度が考案された当時に存在していた問題に現在の日本が取り組む必要性は認められない。

現在の日本の教員給与システムはまったく機能しておらず、「今後の教員給与の在り方について」の中で論じられているような、主に職能成長に対する努力を評価するキャリアラダー型の給与システムか、主にどれだけ学習成果を改善できたかを評価するメリットペイ型の給与システムか、いずれの要素をどれだけ取り入れるか議論や試行錯誤を重ねる必要はあるが、教員の職能成長を外発的に促す教員給与システムへと切り換える必要がある。

また4章で述べたように、給与システムの変更と併せて、教員に転職を促すないしは配置換えするシステムも検討されるべきである。

「今後の教員給与の在り方について」の「5.教員評価と処遇への反映」では、不適格教員を特定する必要性が論じられているが、それでは不十分である。なぜなら、教員の目に見える特徴が教員の質とそれほど関連が無いことに加えて、キャリアの初期段階で急激な職能成長が起こることから、前章で述べたように採用時点で教員としての能力を見極めることは極めて困難な作業である。加えて、その初期段階を過ぎてしまうと、大学院で学位を取らせたり、研修を施したりしたとしても、職能成長が起きることもそれほど期待はできない。

日本でも長年試補制度の導入が議論された結果、初任者研修制度が導入されたが、今一度教職では能力が発揮できない人材に対して、本人のためにも能力が発揮できるような職業・職種へ異動させる制度の導入が真剣に議論される必要がある。教員は社会経済的に不利な背景を持つ子どもたちを助け、貧困の連鎖を断ち切れる存在であるからこそ、能力に問題がある教員を教壇に立たせ続ける訳にはいかない。

より不利な背景を持つ子どもたちにより早期に介入するのが教育政策の基本であるが、教育支出的にも、教育効果的にも、その肝心要になるのが教員政策である。いかに数多くの優秀な教員を、早い段階で不利な背景を持つ子ども達に対峙させられるかが教員政策の肝である。しかし、現行の議論の進められ方にはこの視点が欠けている上に、教育予算・教育効果の両面から見て問題点も含まれている。どうすれば限られた予算の中で子どもたちの学習成果を、とくに不利な背景を持つ子どもたちのそれを、教員政策を通じて向上させてあげられるのか、データに基づく慎重な議論が求められている。

(本記事は「サルタック-Quality Learning for All」の理事として執筆したもので、筆者が勤務する国連児童基金の見解を代表するものでも、関連するものでもありません。また、立場上筆者個人は如何なる謝金も受け取っておりません。)

[*9]厚生労働省・新規学卒者の離職状況に関する資料一覧より

参考文献

・OECD. (2013). Education at a Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/eag-2013-en

・OECD. (2012). Quality Matters in Early Childhood Education and Care: Japan 2012. OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264176621-en

・Hanushek, A. E. (2011). Valuing Teachers: How Much Is a Good Teacher Worth? Education Next, 11(3), 40-45.

・Hanushek, A. E., & Rivkin, G. S. (2006). Teacher Quality. In Handbook of the Economics of Education. (vol. 2, pp. 1051-1078) edited by Eric A. Hanushek and Finis Welch. Amsterdam: North Holland.

・Jackson, E., & Page, E. M. (2013). Estimating the Distributional Effects of Education Reforms: A Look at Project STAR. Economics of Education Review, 32, 92-103.

・Rivkin, G. S., Hanushek, A. E., & Kain, F. J. (2005). Teachers, Schools, and Academic Achievement. Econometrica, 73(2), 417-458.

・Wayne, J. A., & Youngs, P. (2003). Teacher Characteristics and Student Achievement Gains: A Review. Review of Education Research, 73(1), 89-122.

サムネイル「市川学園旧校舎」naosuke ii

プロフィール

畠山勝太

1985年、岐阜県生まれ。都留文科大学国際教育学科准教授・特定非営利活動法人サルタック理事(ネパール)・一般社団法人モザンビークの新しい教育を支援する会理事。東京大学教育学部卒、神戸大学国際協力研究科(経済学修士)及びミシガン州立大学教育大学院修了、Ph.D. in Education Policy。世界銀行本部、国連児童基金(ジンバブエ事務所・本部・マラウイ事務所)、内閣府PKO事務局を経て現職。主な論文では、途上国の障害児教育、児童労働、幼児教育、教育の民営化などのテーマを扱っている。