2018.06.08

飯舘の「までい」な生活を楽しむ――避難指示解除後の地域文化

飯舘の文化と新しい生活

福島県の阿武隈山系にある飯舘村は、県庁所在地である福島市から自動車で約1時間の距離にある。福島市から飯舘村に向かうと、傾斜とカーブの多い山道を通過するため、冬の雪道はとりわけ厳しい。しかし春は、山の冬の厳しさと長さを打ち破るほど鮮やかだ。

梅、桜、桃の花が競うように一斉に花弁を開き、黄色いマンサクや花水仙、木々の新芽も目が覚めるように輝く。「飯舘復興の桜」と呼ばれる桜並木は、かつて養蚕家だった夫妻が1997年から植樹を始めた。全国からの有志も集まり、現在では約3000本の若い桜が呼吸をあわせたように開花する。雪解けとともに、山には多種多様な山菜が芽吹き、昔から住民の食卓を彩ってきた。

飯舘村は、東京電力福島第一原発事故の影響で、2011年から6年間、全村避難を余儀なくされた。今回は、飯舘村に帰還した菅野元一・クニ夫妻に焦点をあて、福島で生活することの楽しみを伝える。菅野夫妻は、2017年3月の避難指示解除と共に帰還し、ログハウスを建てた。飯舘の伝統や文化を大切に引き継ぎながら新しい生活を楽しみ、また家族やログハウスを訪れる多くの人々と共に新たな飯舘の文化を築いていこうとしている。

里山という「学校」

毎日歩き慣れた裏山を登っていく菅野元一さんの背中を、今年小学2年生になったばかりの男の子が歓声をあげながら追う。中学に入学したばかりの姉とその母親が後に続く。山の中の清流では、葉ワサビの白い花が揺れている。「もう少し暖かくなったら、サワガニもタガメも、サンショウウオも出てくるよ」という元一さんの言葉に、子どもたちは驚きと喜びの表情を見せる。

ログハウスに戻り、自ら収穫した行者ニンニクをたっぷり刻みいれたチヂミと餃子を口いっぱいに頬張る姉弟に、負けじと箸を伸ばしながら、2人の母と元一さん、元一さんの妻・クニさん、そして元一さんの父・昌基さんの頬が緩む。甘みと歯ごたえの心地良い採りたての行者ニンニクはニラよりも癖がなく、いくらでも食べられる。

飯舘の「山菜名人」

元一さんは飯舘村で生まれた。県外の大学院まで進み、茨城県の園芸高校で教鞭をとった後、福島に戻り、県立の農業高校の校長も務めた。定年後も高校からの要請を受け、非常勤講師として農業を教えている。「いいたて雪っ娘」(かぼちゃ)や「イータテベイク」(じゃがいも)など、独自の品種の野菜は食味にも優れ、全国的に注目を集めている。

昭和初期に建てられた元一さんの生家は茅葺屋根で、3~4畳に土間と囲炉裏を備えた簡素なものだった。その屋根の下で、姉2人と妹2人、元一さんと両親、祖父母が寝食を共にした。それだけではなく、元一さんの祖父が様々な人を招き入れることも少なくなかった。

元一さんは幼少の頃から一日中山や畑で働き、家の中で過ごす時間は少なかった。「それでも、ぼくにとって家は雨風をしのぐだけではない特別なものだった」と元一さんは語る。愛犬の腹に凍えた素足を押し当てながら、少ない光で本に読みふけった日々を、元一さんは懐かしげに振り返る。

飯舘村の多くの家には裏山があり、「居久根(イグネ)」(屋敷林)と呼ばれている。このイグネや少し離れた山に、元一さんは様々な木を植え、毎日手入れを怠らない。樹木の1本1本を植えた意図や場所、山肌に対しての角度、伐採のタイミングなどは、綿密に計算されている。

元一さんの父・昌基さんは「山菜名人」と呼ばれてきた。野生の山菜を偶然見つけるのではなく、30年以上にわたり、コゴミ、ウルイ、シドキ、オヤマボクチ、行者ニンニクなど各種山菜の苗を自らの山に植えて栽培・改良を重ねた。県内各地だけではなく、北海道や山形など県外にも出向き、飯舘の山の土壌に向いた苗を探してきたという。

山のどの場所にどの山菜が適しているかを知るために、様々な場所に試験的に数株ずつ植え、より多く質の高い山菜が増える場所を探す。また、できるだけ長い期間収穫ができるように、雪どけの遅い場所にも苗づけをするなど、生育時期をずらす工夫も施されている。元一さんにも受け継がれたこの手法によって、菅野家の山には入念に手入れが行き届いた山菜の畑が青々と広がっている。

山菜の多くは香りが強く、シソやミョウガのように嗜好品としての使い方をするのが一般的だ。たとえば、ヨモギを使った草餅の場合、通常餅400g(大福にして10個分)に対してヨモギを20g程度使用する。また、天ぷらにすることの多いタラの芽やコシアブラの場合、1個の平均重量が4~5gである。旬の盛りの行者ニンニクを餃子やチヂミにする場合、5、6人前を作るのにニラ2~3束分(200~300g)ほどを贅沢に使う(1人前あたり約40~50g程度)。

当然、道の駅などに並ぶ山菜は事前に放射性物質濃度の測定がされ、法定基準値100Bq/kg(=10gあたり1Bq)を超過するものは販売されない。また、個々の放射性物質濃度が基準値以内であっても、種として出荷制限がかけられている山菜はまだ多い。飯舘村に新たにオープンした道の駅「までい館」を含めて、村内各地に非破壊式測定器(放射性物質濃度測定器)が設置され、誰でも食品を持ち込んで測定することができる。

生活環境の変化による健康リスクへの懸念

戦前から飯舘の山で工夫して生活を営んできた昌基さんたちは、原発事故当時すでに80歳を過ぎていた。原発事故直後は、発電所からの距離に応じて避難指示が出されたため、原発から離れていた飯舘村には即時の避難指示が出されなかった。しかしその後、空間線量率が高い地域が村内に確認されたため、2011年4月に飯舘村全域に避難指示が出た。

保健師として長年医療に従事してきたクニさんが最も危惧したのは、避難による生活環境の変化がもたらす昌基さんらへの健康影響だった。生活環境からの健康リスクを最小限にとどめるため、クニさんは福島市内に畑とその近くに一戸建てを借りた。「畑仕事をお義父さんから奪ってはいけない」という強い思いがあった。「義父母を無事に飯舘に帰すことが私の使命だと感じました」とクニさんは語る。

避難期間中、昌基さんは長年培った農作業の工夫や実際に収穫した野菜を周囲に分け、地域との関係性を楽しみながら福島市での生活を送ることができた。医療従事者ならではのクニさんの視点の的確さに、元一さんは感嘆したという。

「木が泣いている」

2014年の6~7月に飯舘村の宅地除染が終わり、同9月に家の周辺のイグネが除染のために伐採されることになった。飯舘村では、子どもが生まれたり成人したりしたときにイグネに植樹をする習慣がある。この木は、病気や災害、経済的困窮の際など、いざというときに使う資産として大切に育てられる。また、別の家で何か困ったり家の建て直しが必要になったりしたときに、木の貸し借りをすることもあった。昌基さんの父がかつて結核に罹患した際に、イグネの木を売って医療費にあてたこともある。

夫や義父の山での仕事を日々間近にみているクニさんは、イグネの伐採に反対した。「他の家も皆伐っているのだから、うちだけ伐らずに通すわけにはいかない」と元一さんは苦しい決断をした。元一さんは、1本1本の木の役割を誰よりもよく知っていた。「用途もなく伐られていく木を見るのは、辛かった」と当時の心境を語る。家と山を元一さんに引き継いだ昌基さんは、元一さんの言葉に頷くのみで、何も語らなかった。

「おじいちゃんが育てた木も山菜も、全部だめになる」と最後までクニさんは抵抗を続けた。毎年、昌基さんの植えた木の下に、希少な山野草であるシラネアオイやクマガイソウが咲くのも楽しみだった。昌基さんが山野草を愛しげに育てている姿も知っていた。しかし、自ら手塩にかけた木々の伐採に父子が同意するのを見て、それ以上の言葉を飲み込んだ。

30~40本の木はあっという間に伐られていった。クニさんは、周囲の空気を引き裂くような音を立てて生木が倒れる様子を、元一さん父子の傍らで見つめていた。

飯舘の木で家を建てる

2014年、他の複数の自治体で避難指示が解除される中、クニさんは義父母や夫と共に飯舘に帰る日を心待ちにしていた。ネズミなどの害獣が家を荒らしてしまったため、家の改築を元一さんと相談した。「まだ帰還時期も決まっていないのに」と言いながらも、30年ほど前に訪れたことのある南会津の製作所を思い出し、翌春早々に2人は雪の残る南会津に出向いた。

伐採された大量の木への無念はずっとクニさんの胸にあった。「悔しいとか、悲しいとか、そういう感情には蓋をしていました」というクニさんが、無意識に「木はあるのに」とつぶやくと、製作所の社長がすかさず「木があるんですか?」と反応した。「除染のために伐採した木ですが」とためらいながらもクニさんは答え、村内で除染実証を行っている団体のデータから樹皮を剥げば放射線量が十分に下がったという測定結果や、「木材として使うことに問題がない」という専門家の見解も説明した。「使いましょう」という社長の言葉を聞き、クニさんの表情に光が差した。

当初は新築のログハウスに象徴として20~30本を混ぜる予定だったが、実際に飯舘で社長と相談するうち、すべて飯舘の木で建てようということになり、さらに100本以上を伐採した。話を聞きつけた村内の友人が、除染のために菅野家と同じように伐採された木を「使ってくれないか」と持ってきた。どの村民も、木への思いは同じだった。「私たちが飯舘の木で家を建てる前例になって、村内で同じように帰還後の暮らしに夢を抱ける人が出てくるように」とクニさんは考えるようになった。

「縦ログ構法」という技術を使って建てられた菅野家のログハウスは、中からでもどの木がどの山のどの場所に生えていた木なのかが一目でわかる。一番大きな大黒柱は、元一さんが最初に就職した農業高校から苗を分けてもらい、自ら植えた木だ。「大黒柱にするからと約束しながら植えたんだ」と元一さんは嬉しそうに柱をなでる。木との約束は守られた。

「物語」のある暮らし

「飯舘で、自分でなんでも測って、納得しながら生活すると決めました」とクニさんは語る。

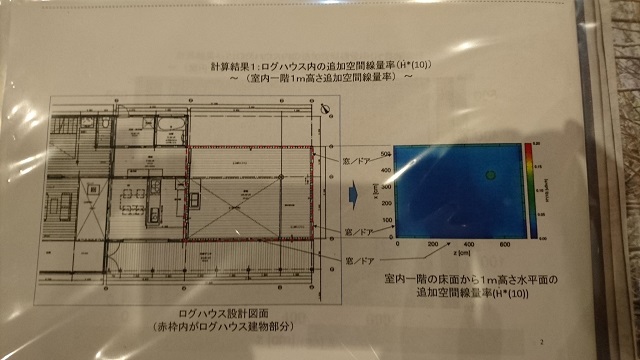

クニさんは、ログハウス内の詳細な空間線量率、D-shuttle(1時間ごとに測定値がわかる個人外部被曝線量測定器)による自身の個人外部被曝線量、そして野菜や山菜などの食材の放射性物質濃度などを測定して記録し続けている。

とりわけ、昌基さんが半生を賭けて改良を重ねてきた山菜については、原発事故翌年の2012年から現在まで、自宅のそばや裏山、少し離れた別の山などで、種別ごとに自主的に放射性物質濃度の計測を続けてきた。原発事故の翌年、他の山菜では数百Bq/kgの検出がされたが、ウルイだけはすでに法定出荷基準値100Bq/kgどころか、測定機器の検出下限値さえも上回らなかった。

クニさんは「科学的な根拠は、原発事故後の飯舘での生活を送る強い味方になってくれました」と語る。安心して自分の子や孫をログハウスに迎え入れ、ためらいなく昌基さんの山菜を共に食べることができる。それはクニさんが原発事故後の日常を新たに築くためのエネルギーの大きな源となっている。

元一さんは1本の柱を示して、「これは私が生まれたときに、母方の爺ちゃんが持ってきて両親が植えた木です」と言った。「全部の木に物語があります。そして、木は木としては死んでも、こうして家として生き返る。次の家を建てるときにはこの家の木を少し使うから、家の木としては永遠に生きるんです」と語る。

昌基さんと元一さんは、今年新たに山に植える木の苗を育てている。木を育てることを「撫育」といい、我が子を慈しむように育てる。労力を惜しまず、無駄なく丁寧に仕事をする飯舘の文化を「までい」と呼ぶ。新緑のイグネを歩くと、若木のさまざまな匂いがする。飯舘の「までい」な暮らしは、新たに今はじまったばかりだ。

「福島レポート」をサポートしてくれませんか?

「福島レポート」の運営はファンクラブによって支えられています。福島をめぐる誤った情報や偏見をただし、科学的に正確な知識を広めるために、どうぞサポートをご検討ください。⇒ https://camp-fire.jp/projects/view/30155

プロフィール

服部美咲

慶應義塾大学卒。ライター。2018年からはsynodos「福島レポート」(http://fukushima-report.jp/)で、東京電力福島第一原子力発電所事故後の福島の状況についての取材・執筆活動を行う。2021年に著書『東京電力福島第一原発事故から10年の知見 復興する福島の科学と倫理』(丸善出版)を刊行。