2020.11.28

ロシアの国際安全保障観――「もうひとつの自由主義」による世界の均衡を求めて

はじめに

シベリア抑留の生還者を祖父に持つ筆者は、幼少期より、ソ連・ロシアに関する話を聞く機会に多く恵まれた。そのような縁から、ロシア外交・安全保障政策の研究に携わるようになり、10年近くになる。そうした中で、単に書物から学ぶだけでなく、実際のロシア外交・安全保障政策形成の現場近くで経験を積む機会も得てきた。

2013年夏、筆者はロシア大統領令によって設立された外交諮問機関・シンクタンクである「ロシア外交評議会(РСМД: Российский совет по международным делам/ RIAC: Russian International Affairs Council)」において、外国人としては初の研究助手になり、2017-2018年度にはRIAC客員研究員として、日露関係やユーラシア地域統合政策に関する研究を行った。この間、前駐日ロシア全権大使で、日本語での書籍も出版されているほどの日本通であるアレクサンドル・パノフ大使(現・ロシア外務省附属モスクワ国際関係大学教授)と討論させていただいたり(注1)、在ロシア日本大使館でのイベントや日露間の非公式会合にも参加させていただいた。

また、2017年からはプーチン大統領の肝煎りで設立された外交フォーラムである「バルダイ・ディスカッションクラブ(Valdai Discussion Club)」にも専門家の資格で関わらせていただいている(日本からは慶応大学の細谷雄一教授などもバルダイに参加されている)(注2)。本稿は、これらロシア外交の第一線で活躍されている方々との交流を通して得られた最新の知見をもとに、「ロシアの安全保障観」を内部の視点から描き出すことを目的としている。

一般論的に、ロシアは野暮・粗暴で、ソ連時代の大国メンタリティーから脱却できず、欧米を中心とした国際的な自由主義の潮流に頑なに抗い続ける「権威主義の重心」というようなレッテルを貼られることが多い(注3)。これらの通説は的を得ている点もあるものの、「自由民主主義的な欧米 対 専制権威主義的なロシア」という単純すぎる二項対立は、ロシアの安全保障観の実態についての正確な理解を妨げて来た。この点については、先の安倍政権下で内閣官房国家安全保障局顧問に起用された兵頭慎治氏(防衛省防衛研究所・政策研究部長)が、「メディアなどでよく見られる『ロシアはこうだ』と断じる紋切り型のロシア観には要注意である」(注4)と警鐘を鳴らす通りだ。

本稿では、既存の通説に批判的な検討を加えると同時に、ロシアの安全保障観が形成されてきた歴史的な経緯をグローバルな視点から振り返り、結論では日露外交への含意についても言及する。自由主義は一般的に欧米の専売特許だと思われている節があるが、じつはロシアの外交政策の根底には自由主義的な均衡思想があり、ロシアの安全保障観を形成している。これを明らかにするために、まずは次節で自由主義的由来の均衡思想に基づくロシアの安全保障観に触れた上で、これが実際のロシアの安全保障政策にどのように当てはまるのかを事例を上げながら説明する。最後に、日本の対ロ外交への含意についても触れたい。

自由主義的な勢力均衡とロシアの安全保障観への含意

現代の国際関係論は、国際関係を競争や対立としてとらえる現実主義(リアリズム)と、多国間協調を重んじる自由主義(リベラリズム)という二つの対照的な理論を中心に発展してきた。この文脈において、多国間の競争による相互抑止・相互牽制を主柱としたいわゆる勢力均衡(Balance of Power)論は現実主義の枠組みで語られることが多い。しかし、国際政治学者・高坂正堯がかつてその著書『国際政治 ― 恐怖と希望』の中で指摘したように、本来、国際関係における諸勢力間の均衡を重視する考え方(均衡思想)とは、17〜18世紀、ヨーロッパで花開いた啓蒙思想の一環として生まれたものであり、専制と独裁の阻止を掲げる自由主義的な政治思想であった(注5)。

この根底には、単一の政治主体(権力者や大国)が強大な力を手にした一強世界では、弱者の自由が脅かされると同時に、他者の追随を許さぬ独占的な権力は、それを行使する強者自身を傲慢にし、究極的には強者を自己破滅に追い込む、という警鐘があった(興味深いことに、これは平家物語における『驕れる者は久しからず』史観と酷似する点があり、優れた能力を持ち、頂点に上り詰めるまで栄える者ほど堕落しやすいというパラドックスを説いている)(注6)。たとえば自由主義の旗手の一人とされるイマニュエル・カントは名著『恒久平和のために』において、「平和は自由の墓地の上ではなく、活気ある競争の中の均衡によって確保される」と唱え(注7)、国際政治における一強覇権はグローバルな専制をもたらすと鋭く指摘した。

ロシアの国際政治理論は、このような自由主義的な均衡思想から影響を受けている部分が多い。たとえば、ロシア語における「大国」(“Great Power”)は、“великая держава”(もしくは単にдержава)という。Bеликаяは英語で言うところのGreatに当たるが、державаに本来、「力」という意味はない。サンフランシスコ州立大学のアンドレイ・ツガンコフ教授が指摘するように、державаはロシア語の動詞держать(英語でいう“hold”、何かを保つ・維持するという意味)から派生したもので、権力を握る者という意味もあるが、国際政治に関連した文脈では「均衡を保つ者」という意味合いを帯びる(注8)。つまり、ロシアが自身は大国だと主張する際、単に強大な軍事力を持った国であるということ以上に、みずからを国際安全保障の均衡を保つ存在として見ているということを示唆している。

ロシアの安全保障観において、「均衡を保つ者」としての大国(великая держава)は、一強覇権によるグローバル支配に抗い、どの国もが絶対的な国際権力を持てない状況を創り出すことで均衡を保ち、自国、ひいては世界の安全を保証する責任がある存在とされている。2007年、ドイツで開催されたミュンヘン安全保障会議において、プーチン大統領は以下のように述べている。

「人類の歴史の中にはいくつかの一強時代があり、これらの時代には世界制服を目論む覇権国家が台頭した。では、なぜこれらの目論見はすべて夢と散ったのか? そもそも、一強世界とは何か? 一強世界を美化するレトリックはいくらでもあるが、つまるところ、それは単一の権力、単一の軍事勢力、そして単一の意思決定機関が支配する世界であり、それは唯一無二の支配者が全能の主権者と化す世界でもある。このような状態は、強者の軛に課される弱者にとって危険であるだけでなく、頂点に君臨する支配者自身をも内部から蝕んでいく傾向がある。したがって、このような世界は民主主義の理想からかけ離れたものだ。なぜなら、民主主義とは権力を握る多数派が少数派の利益と意見を尊重するシステムであるからだ(注9)。」

このように、欧米の通説ではロシアは自由民主主義に反駁し、専制主義を先導する「ならず者国家(rogue state)」と見立てられているのに対して(注10)、ロシア側は安全保障を一強覇権によるグローバルな「専制」体制から世界を守る試みと(かなり自己肯定的に)定義している。

目には目を、歯には歯を、強権には強権を?

ここで注目されるべきは、この均衡の体系に主眼を置く安全保障観は、ロシアの外交政策の根幹を成すだけでなく、その国内体制にも理念的正当性を与えているという点である。前出の2007年ミュンヘン安全保障会議の質疑応答セッションにおいて、ある一般参加者から、「プーチン大統領はたった今アメリカの一強支配を痛烈に批判されたが、ロシアの国内政治体制こそ、ご自身による一強支配と化しているのではないか?」という(プーチン本人に面と向かって問うには相当勇気がいる)質問が出た。

これに対してプーチン大統領は、「大変興味深い質問で、これについてぜひもっと突っ込んだ話をしたい」と応じ、ロシアが最終的に目指すものは多極的な民主国家だと述べるにとどめているが、ロシアの安全保障観から見て、アメリカの一強世界に対する抵抗とロシア国内の一強体制は矛盾するものではない。なぜなら、ロシアにおける国内政策の多くは、アメリカのグローバルな「専制」に対抗して安全保障を打ち立てるためには、ロシアの国内体制も同等に強靭かつ「強権的」である必要がある、という逆説的なロジックに裏付けられているからである。

そもそもロシアは世界最多の核兵器を保有しており、地球全体が廃墟と化すような全面核戦争でもしない限り、ロシアを軍事的に打ち負かすのは不可能である。また、仮にロシアに軍事的に勝てる国があったとしても、世界最大を誇るその領土の広大さを鑑みれば、ロシアを軍事的に占領するのも現実的とはいえない。そのため、核による重武装で守られているロシアは、一見、鉄壁の安全保障を確立しているかのように思われる。しかしながら、ロシアの安全保障政策決定者が一番恐れているのは、核兵器による戦略的な防壁が無用の長物と化す、「内部からの侵略」と言われるシナリオだ。

そもそも、戦争の目的とは敵国を壊滅させることではなく、敵国を自国の意に従わせることであり、武力行使・占領はあくまでもその手段としてのみ意味を持つ。翻せば、非軍事的な手段によって敵国を自国の意に従わせることができるのであれば、覇権勢力はわざわざ(財政的にも高くつく)武力行使を行う必要がない。このような非軍事的な戦争手段の最たる例が覇権勢力による政権転覆(クーデター)や革命の扇動である。

ロシアの政策決定者の多くからすると、アメリカは覇権の際限なき強大化を目論んでいるが、核大国であるロシアと軍事戦争をしても勝ち目がないため、みずからの言いなりにならないプーチン政権を非軍事的な手段によって転覆させようとしているという。さらには、親米傀儡政権をその後釜に据えることで、ロシアに「戦なき敗戦」をもたらそうとしている、というのである。これが、2000年代にロシアの軍事専門家の間で台頭してきた「ハイブリッド戦争」(гибридная война)という概念だ(注11)。ハイブリッド戦争は、2000年代半ば、旧ソ連圏で「色の革命」(Color Revolution)と称される親欧米派による革命・政権転覆が立て続けに起こって以降、ロシアの政策決定者の間で影響を持つようになり、近年のロシア安全保障概念の基盤に組み込まれるようになった(注12)。

たとえば、ユーリ・バルイエフスキー前ロシア軍参謀総長は2013年、今日の戦争において直接的な軍事攻撃は、戦勝のための唯一の手段ではなくなったと警鐘を鳴らした。バルイエフスキーは、覇権国家となったアメリカはその取り巻きとともに、ソフト・パワーやソーシャルメディアを通じた内政干渉・反政府運動の扇動、サイバースペースにおける情報戦と社会分断工作、そして、民間軍事会社(PMC)、非政府組織(NGO)、メディア等の非国家主体の動員による敵対政権の不安定化を図っており、これらが現代ロシアにとっての最大の安全保障上の脅威となりうると論じている(注13)。

これらの間接的な攻撃の手段は「カオスの遠隔コントロール技術」(технологии управляемого хаоса/technology of controlled chaos、外部の者が隠密な内政介入等を通して意図的に暴動やデモ等のカオスを創出し、ソーシャルメディア等を通してこのようなカオスを操作することで対象国の分断を図る政策)と呼ばれており、プーチン大統領の側近であるニコライ・パトルシェフ国家安全保障会議議長は2019年、このような覇権勢力による不安定化工作に対抗するためにも、国内統制に長けた強い国家の保持が求められていると論じた(注14)。

欧米主流派はこのようなロシアの安全保障観を被害妄想に満ちた反米プロパガンダ、もしくは強権政治を正当化するための空虚なレトリックだと糾弾する(NATO等の欧米エリートによるハイブリッド戦争の見方については、近々、本連載企画で志田氏が詳細に論じる予定のため、そちらも対比・参照されたい)。確かにそのような側面はあるが、ここで想起されるべきは、この「外国の強敵に対抗するためには国内強権政治もやむ無し」とする考え方は、古典的な自由主義者・啓蒙主義者の間でも認められてきたという歴史的事実である。たとえばカントは前出の『恒久平和のために』において、共和制による自由な政治が最高の理想であるものの、強大な外国勢力による介入の脅威がある限りは、国内政治の自由化を先延ばしすることができると論じ、当時の日本における徳川幕府による鎖国政策を、ヨーロッパ列強による日本支配を阻止するための「良策」と評したほどであった(注15)。

また、現代ロシアにおいて、この均衡に主眼を置く安全保障観が、プーチン大統領に批判的なロシア人の間でも広く共有されている点は特筆に値する。たとえば、冷戦終結の立役者と知られ、ノーベル平和賞も受賞したミハイル・ゴルバチョフ元ソ連大統領は、プーチン政権による強権政治に対する批判を行う一方(注16)、西側諸国のメディアには、「プーチン大統領の信用を失墜させ、彼の政権を転覆させるための特別な指示」が与えられていると非難した(注17)。2014年に勃発したウクライナ危機の直後、ベルリンの壁崩壊25周年を記念するドイツの式典に招かれたゴルバチョフは、プーチン政権によるクリミア編入・併合を熱烈に支持し(注18)、ウクライナにおける騒乱は歯止めがきかなくなった覇権勢力による横暴な介入政策によって引き起こされたとして、以下のような痛烈な批判を展開した。

「冷戦の終結は、新しいヨーロッパの誕生と、より安定した世界秩序に向けた幕開けとなるはずだった。ところが、西側諸国、とくにアメリカは、当時のNATOロンドン宣言で謳われたヨーロッパ安全保障のための新制度の設計、そして、ヨーロッパ国際政治における軍縮といった崇高な目標を追求することなく、冷戦における自らの勝利を宣言するに至った。西側諸国のリーダーたちは陶酔感と戦勝気分にどっぷりと浸り、ロシアの弱体化につけこんだあげく、反対者がいなくなったのをいいことに、リーダシップを独占して世界を我が物のように支配するようになり、自らを諌める者に耳を傾けなくなった。ここ数ヶ月の危機はこのような愚策の帰結であり、西側諸国が自らの意思と既成事実を他国に押し付け、他人の言い分を無視し続けていることの結果である(注19)。」

このスピーチからも見て取れるように、国際政治における均衡が崩れ、一強覇権を握ったアメリカが「専制」化して世界を不安定化させているという世界観は、ゴルバチョフのような「リベラル派」にも共有されているという事実を鑑みれば、これを「プーチンとその取り巻き」による単なるプロパガンダ・被害妄想と断じることは難しい。

国際民主化主義と「グローバル野党」としてのロシア

ロシアは前述の勢力均衡の理念に基づき、国際的安全保障を覇権からの自由と定義することで、独占的なグローバル一強支配から競争的な多極世界への移行を目指す「国際関係の民主化」(демократизация международных отношений)を唱える(注20)。これは、欧米の識者の間では、ロシア国内の圧政から国際社会の目を反らすためのプロパガンダ的なレトリックだと解されている。その側面がまったくないとはいえないにせよ、カントが唱えたように、自由民主主義とグローバル覇権とは本来、理論的に対極に位置する概念である。

グローバル一強覇権が存在する限りにおいて、国際社会における国々と人々は真の意味での自由な選択を行うことができず、何かしら覇権国に阿ることが求められる。また、覇権勢力による横暴に抵抗する国々に対しては、たとえこのような抵抗が人々の意思に基づくものであったとしても厳しい制裁と弾圧が加えられ、その生活と権利が脅かされる。このような、覇権勢力によるその優越的地位の濫用を食い止めるための抑制と均衡(checks and balance)としての勢力均衡という視点に立ち返れば、均衡理念に基づく前述のロシア式安全保障思考は決してロシア独自のものではなく、ヨーロッパ啓蒙主義の伝統を受け継ぐものであり、各地域を代表する民主国家からも支持されうるものでもあることが理解できる。

ロシアの安全保障観の歴史的背景を問うにあたっては、まず、「欧米 対 ロシア」という、極度に単純化された二項対立思考から脱却する必要がある(注21)。米国のシンクタンク・カーネギー国際平和財団モスクワセンター所長のドミトリー・トレーニンが述べているように、ロシア的安全保障観は反西欧というよりも、むしろ西欧の安全保障思想を下地として形成されてきたものであり、とくに、フランスの安全保障観から多大な影響を受けている(かつてロシア帝国の上流階級ではフランス語が事実上の公用語であり、フランスとの知的交流が盛んであった)(注22)。

実際、つい最近に至るまで、フランスのリーダーたちは国際政治の舞台において、プーチン大統領さながらの覇権批判を行ってきた。たとえば、ド・ゴール大統領は1966年にNATOの軍事機構から脱退し、NATO本部をパリから追い出した際(本部はその後ブリュッセルに移転)、アメリカによる一強支配に抗う必要性を唱え、統合されたヨーロッパはソ連だけでなくアメリカの覇権にも対抗しうる国際政治の第三極になるべきとの考え方を示した(注23)。

時が移って冷戦終結後の1999年、当時のジャック・シラク大統領はエリゼ宮で開催されたフランス国際問題研究所設立20周年記念イベントにおいて「多極世界におけるフランス」(La France dans un monde multipolaire)というスピーチを行い、世界は一強支配から脱却し、「より分散された勢力の均衡」(une répartition du pouvoir plus équilibrée)を求めるべきと論じた(注24)。同年、シラク政権下で外相を努めていたユベール・ヴェドリーヌはアメリカを「強大すぎる権力(Hyperpower)」として痛烈に批判しており(注25)、後に第一次プーチン政権下で外相となったイーゴリ・イワノフ(現・RIAC会長)は自身の著書『新たなロシア外交』(New Russian Diplomacy)にて、ヴェドリーヌの覇権批判を多数引用している(注26)。

アメリカがイラク侵攻という暴挙に走った2003年、フランスはプーチン顔負けの苛烈な覇権批判を展開し、当時の米国国務長官コンドリーザ・ライスをして「フランスを罰し、ドイツを無視し、ロシアは許そう」言わせしめたほどであった(注27)。これを経て2006年、シラク大統領は覇権勢力に楯突く同志としてのプーチン大統領に、フランス最高ランクの勲章(La Grand-Croix de la Légion)を授与して褒章するに至ったのである。このように、均衡を求める反覇権主義としての安全保障観は、「プーチンとその取り巻き」によってつくりだされた擬物ではなく、民主国家である現代フランスの支持を得た普遍的な概念であったという点を私たちは忘れるべきではない(注28)。

このグローバルな「専制」としての一強世界の否定という、古典的な自由主義の源流に立ち返れば、ロシアの唱える反覇権主義がインド、ブラジル、南アフリカといった地域を代表する民主国家からも熱い支持を受けている理由が理解できるようになる。前述の通り、自由主義理論は単一の支配者による一強体制を自由への脅威と定義し、多極間の競争と均衡のメカニズムを通した多元的な秩序の形成を唱える。自由主義政治において一党独裁が否定され、多党競合制による民主主義が志向されるのはこのためである。また、自由主義経済において一社独占が否定され、多種多様な企業間における自由競争原理が重んじられるのにも同じ理由がある。

この意味において、民主国家が独占的な一強支配よりも競争的な多極世界を支持するのは理論的に整合性があり、逆に、アメリカの一強覇権によって維持されている「自由民主的」国際秩序は、国際競争による抑制と均衡という自由主義の原理を抑圧しているという点において、致命的な自己矛盾を抱えている(注29)。

そもそも、インド、ブラジル、南アフリカなどにおいて、過去数百年に渡って民主主義勢力の存亡を脅かしてきたのはロシアではなく、アメリカ・イギリスを中心とした欧米諸国であった(注30)。たとえば、ノーベル平和賞受賞者でアフリカにおける人権・自由民主主義運動の旗手として名を馳せたネルソン・マンデラ南アフリカ大統領は、つい最近の2008年まで、アメリカ政府の「テロリスト指定リスト」に記載されていた(注31)。

このような歴史的経緯から、とくにアメリカによる軍事介入・選挙介入に長年苦しんできたアフリカやラテンアメリカの民主国家は、一強覇権が存続する限り、真の意味での自由と安全は希求し得ないという、ロシア式の安全保障観を強く共有している。その一例として、ブラジルの著名な国際政治学者であるオリバー・ストゥェンケルはウクライナ危機に際して、以下のようにアメリカの一強覇権を厳しく批判し、ロシアの立場を擁護した。

「多くのブラジル人は、米国が国際規範を踏みにじる際には何もしないのに他国にはこれらの規範を守らせようとするような、米国の国益を特権化させているグローバル秩序に大きな懸念を抱いている。このような二重基準は、国際秩序に対してロシアの外交政策などよりかは遥かに大きな脅威を与えている(注32)。」

この文脈において、ロシアは自身を、国際政治の舞台におけるある種の「グローバル野党」としてみなしており(といっても万年野党化しているが)、インド、ブラジル、南アフリカなど地域を代表する民主国家と組んで、アメリカという強大な「与党」による覇権を食い止め、世界の多極化を推進する安全保障政策を展開している。

ただし、反覇権批判と反米主義を混同してはいけない。反米主義は、おもに本質主義的な見方に基づき、2003年のイラク侵攻や「テロとの闘い」における無人機を用いた無差別爆撃等、アメリカによる横暴の起原をその文化的本質に見出そうとする。たとえば「アメリカが横暴なのはそれが銃社会で、元からその文化が退廃しているからだ」といったステレオタイプ的な議論がその典型例だ。ロシア国内にも一部、過激なメディアコメンテーターなどにこの傾向が見られるが、ロシアの安全保障政策決定者のほとんどは、このような見方に与していない。現にプーチン大統領は2007年、ミュンヘンにて前出のように痛烈な覇権批判を行った後、以下のように反米主義者を戒めた。

「我々には見解の相違があるが、私はアメリカ大統領を友人であると思っている。彼はまっとうな人間であるにも関わらず、今日、無責任な狼のような輩共は、国際社会・国内社会における問題をすべてアメリカのせいにしようとしている(注33)。」

また、ウクライナ危機直後の2015年、米国CBSテレビとのインタビューにて「あなたはアメリカについて何か称賛している点があるか」と聞かれた際、プーチン大統領は以下のようにアメリカを手放しに讃えた。

「あなた方アメリカ人は様々な問題を解決するに際して、素晴らしい創造性を発揮する。そしてあなた方のオープンで開放的な文化は、国民ひとりひとりが自分のポテンシャルを最大限に発揮できる環境を整えている。こうしてアメリカは発展を遂げ、素晴らしい国を創り上げた(注34)。」

これは明らかに、「アメリカ文化の退廃」を唱える過激な反米主義者とは一線を画す見方である。同じように、元NHKモスクワ支局長の石川一洋氏は、今年行われたセルゲイ・ナルイシュキン対外情報庁長官との単独インタビューを振り返り、「アメリカを⾮難する⾔葉は⾟らつではあるが、口調や全体の雰囲気からは敵意というものは感じられなかった。」と述懐している(注35)。

均衡思想に基づくロシアの安全保障観から見れば、イラク侵攻をはじめとしたアメリカの横暴はアメリカ文化のせいではなく、一強覇権という、強大すぎる絶対権力に蝕まれた結果以外の何物でもない(注36)。したがって、ロシア政治の舞台において、アメリカは人権や民主主義という理想を広めようとして手に入れたグローバルな絶対権力の虜になり、自らが世界平和への脅威へと成り果ててしまった悲劇のヒーローとして見立てられている(これはいかにもロシア文学的な筋書きだ)。前述の通り、どれだけ優れた国や人間であっても、ライバルがいなくなり権力を独占するようになると専制主義に陥る、という本来の自由主義的な考え方に則った世界観といえよう。

アメリカ一強覇権の信奉者は、アメリカの行動は自由と人権、民主主義といった理想に基づいており、その覇権は人類の進歩に資すると信じている節がある。しかし一強覇権によって自由主義の理想を広めようというロジックは、それこそ「反自由主義的」考え方であり、仮にアメリカが地球上でもっとも素晴らしい徳治国家であったとしても、グローバルな覇権を握って世界の均衡が崩れれば、自ずとその絶対権力に蝕まれる。

歴史的に見ればむしろ、崇高な理念に突き動かされている国や人間こそ歯止めが効かなくなりやすく、専制化しやすいという傾向があり(中世の啓蒙主義者が宗教家による「聖人政治」を否定したのにはこのような経緯がある)、カントはかつて、「支配者は、自身にとって最高の幸福であると感じられるものを他の人々に押し付けようとして専制に陥る」と警告したほどであった(注37)。

おわりに:日露外交への含意

このように、ロシアの安全保障観は、確かにプロパガンダ的な側面はあるものの、理論的にはヨーロッパ啓蒙主義の政治理論に裏づけられた、一応は筋の通った世界観を成している。これは「プーチンとその取り巻き」のみに共有されている特異な世界観ではなく、ゴルバチョフのような国内リベラル派、現代フランスの外交エリート、そして、インド、ブラジル、南アフリカなど地域を代表する民主国家からも支持される、より普遍的かつグローバルな「もう一つの自由主義」としての勢力均衡の理念に根ざしたものでもある(注38)。

巷では、ロシアはアメリカが「世界の警察官」として正義を追求するのを快く思っていないとしばしば語られる。だが、ロシア側から見れば、アメリカがただの警察官なら文句はない。ロシア側が問題視しているのは、アメリカという、外部からの制約が効かないほど肥大化した一強覇権国家が、世界の司令官かつ警察官かつ検察官かつ裁判官かつ刑務官かつ処刑人という、いわば「一人全役」を果たしていることだ。

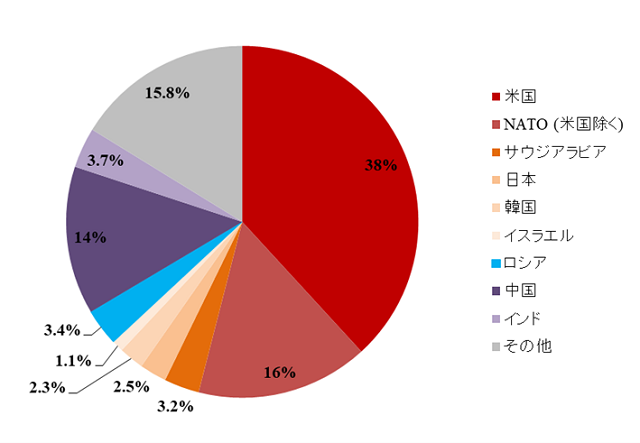

ストックホルム平和研究所が今年発表した2019年における世界の軍事支出の割合を見ても、米国の軍事支出は世界全体の38%とダントツで一強を維持し、米国以外のNATO諸国による軍事支出(同16%)と合わせると、NATOだけで世界の軍事支出の54%を占めている。これに、サウジアラビア、日本、韓国、イスラエルといったアメリカの主要な同盟国を足すと63%を超え、世界の軍事支出の3分の2近くが米国側勢力によるものであることになる。

対するロシアはたったの3.4%で、前出のパトルシェフ国家安全保障会議長は、「アメリカはロシアを軍事的脅威呼ばわりしているが、2019年には71兆6000億ドルに達したアメリカの年間軍事予算が、ロシアの年間軍事予算の15倍以上にのぼるという事実をすっかり忘れている」と指摘している(注39)。また、アメリカが世界各地に800以上にのぼる軍事基地・拠点を構えているのに対して(注40)、ロシアの海外基地はたったの10程度(キルギスタン、タジキスタン、シリアなど)である。

世界の軍事予算に占める各国の割合(2019年)

出典:ストックホルム国際平和研究所のデータをもとに筆者作成。中国・サウジアラビアは推定値(注41)。

前述の通り、ロシアの政策決定者の多くは、このような極度の力の集中状態が、「抑制と均衡」の法治理念に基づく権力の分散および、競争原理を通じた相互制約を唱える自由民主主義的な国際秩序のあり方から逸脱しているだけではなく、アメリカという「素晴らしい国家」を内部からも蝕むような不均衡状態を作り出してしまっていると危惧している。

昨今における日本人の大多数は、ロシアの露骨な覇権批判に懸念を抱いており、アメリカのメディアが展開しているロシア批判の多くに安易に同調してしまう傾向があるが、過去を振り返れば、日本も同じようにアメリカから苛烈なバッシングを受けた時期があったことを忘れてはならない。たとえば、中国がアメリカに協調的でソ連が弱体化していた1980年代後半以降、敵対国の弱小化によって勢力均衡の制約から開放されたアメリカは次なる「挑戦者」と(勝手に)目した日本叩きに走り、日米関係は急激に悪化した。

今となってはロシアによるアメリカへの選挙介入が話題を席巻するようになったが、陰湿な外国勢力による「アメリカの民主主義に対する攻撃」の糾弾はもともと、米国メディアによる日本バッシングの中核的な要素であった。ハーバード大学の著名な国際政治学者であったサミュエル・ハンチントン教授は1993年、米国でもっとも影響力のある国際政治誌の一つである『国際安全保障(International Security)』誌にて、日本政府は企業、活動家、ロビー団体を暗躍させて米国の選挙に介入しており、政治家を買収したり、自国に都合のいい情報を拡散することでアメリカ国民を翻弄し、アメリカ政治を外部から操ろうとしている、といった論調のコラムや政策報告書を多数紹介している(注42)。

この例が示すように、現在のアメリカによるロシア批判には、過去の日本批判の論法を単にリサイクルしただけのものが多くある。1990年代の日本批判の多くが事実無根の反日プロパガンダであったことを鑑みれば、私たちは近年のアメリカにおけるセンセーショナルなロシア批判をすべて鵜呑みにすることなく、これらに多角的な視点から批判的な検討を加えていく必要があるのではないだろうか(注43)。

今後の日本の対ロ外交に求められるのは、ロシアの度を超えた反覇権主義には同調できないにしても、その安全保障観と真摯に向き合い、長期的な視点に立って、バランスの取れた互恵関係を構築していく姿勢である。

そのために、日本が各国の対ロシア政策から学ぶべき点は多い。たとえば、EUが対露制裁を課す中でも、ロシアとの良好な関係を保つことに成功しているオーストリア、イタリア、ギリシャ等の欧州諸国、対露制裁への参加を拒否し、逆にロシアとのビザなし交流を実現させた韓国、ロシアと半世紀来の戦略的パートナーシップを結んでいるインド、ロシアと共同戦線を貼ることでアメリカによる行き過ぎた人権侵害を食い止めようとしてきたブラジル、そして、アフリカ連合におけるリーダーとして地域を巻き込んだロシアとの関係構築を実践している南アフリカ――等々。それぞれ工夫を凝らした各国の対ロシア政策について学ぶことで、日本の対ロシア外交に活かすべき教訓が多々あるはずだ。

(注1)Alexander Panov. (2014). Japan Fosters Solidarity with the United States and Europe against Russia. RIAC Analysis, 2014年9月8日, https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/japan-fosters-solidarity-with-the-united-states-and-europe-a/?sphrase_id=665248.

(注2)Valdai Discussion Club. (2019). Yuichi Hosoya on Japan’s Strategic Vision. Valdai Discussion Club, 2019年10月21日, https://www.youtube.com/watch?v=R1Ts8U4sN84.

(注3)Marianne Kneuer and Thomas Demmelhuber. (eds.). (2020). Authoritarian Gravity Centers: A Cross-Regional Study of Authoritarian Promotion and Diffusion. London: Routledge.

(注4)兵頭慎治. (2010). 多面的なロシア観. ERINA, 2010年6月1日, https://www.erina.or.jp/columns-opinion/6649.

(注5)高坂正堯. (2017). 国際政治: 恐怖と希望. 東京:中央公論新社, pp.25-26. この点については、以下も参照のこと。Deborah Boucoyannis. (2007). The international wanderings of a liberal idea, or why liberals can learn to stop worrying and love the balance of power. Perspectives on Politics 5(4): 703-727.

(注6)平家物語については、その主眼は仏教思想に基づく諸行無常観であるが、ストーリー全体としては、戦に勝って空前の繁栄を手にした平家が、栄えすぎたために堕落し、ついには源氏にやぶれるという逆説を描いてもいる。換言すれば、ここにあるのは栄えた「のに」没落という矛盾ではなく,栄えた「からこそ」 没落する、という逆説である。

(注7)イマニュエル・カント. (著). 池内紀. (訳). (2015). 恒久平和のために. 東京:集英社, p.80. カントの均衡思想については、以下も参照のこと。Deborah Boucoyannis. (2007). The international wanderings of a liberal idea, or why liberals can learn to stop worrying and love the balance of power. Perspectives on Politics 5(4): 703-727.

(注8)Andrei Tsygankov. (2004). Whose world order?: Russia’s perception of American ideas after the Cold War.

Notre Dame: University of Notre Dame Press, p.93.

(注9)Vladimir Putin. (2007). Speech and the Following Discussion at the Munich Conference on Security Policy, 2007年2月10日, http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034.

(注10)Telegraph. 2020. We must confront Putin’s rogue state, 2020年7月22日, https://www.telegraph.co.uk/opinion/2020/07/22/must-confront-putins-rogue-state/

(注11)2014年以降、欧米の論者はロシアのウクライナ政策をハイブリッド戦争の「典型例」として扱うようになったが、2014年以前には、アメリカをハイブリッド戦争の主体として扱っている研究が多くある。たとえばアメリカは「テロとの闘い」において、本来自国の主権が及ばないはずの他国にて無人機による爆殺・暗殺等を多数行ってきたが、これらは正規軍の投入することなく戦争目的を遂行するためのハイブリッド戦争戦略として理論化されている。Shane R. Reeves and Robert E. Barnsby. (2013). The new griffin of war: Hybrid international armed conflicts. Harvard International Review 34(3): 16-18.

(注12)Alexander Bartosh. (2014). Гибридные войны в стратегии США и НАТО. Независимая газета , 2014年10月10日, https://nvo.ng.ru/concepts/2014-10-10/1_nato.html.

(注13)Yuriy Baluyevskiy. (2013). От кого должна защищаться Россия в XXI веке. Независимая газета , 2013年4月23日, https://www.ng.ru/scenario/2013-04-23/9_defend.html.

(注14)Nikolay Patrushev. (2019). Видеть цель: Николай Патрушев Безопасность России в современном мире. Российская газета, 2019年11月11日, https://rg.ru/2019/11/11/patrushev-ssha-stremiatsia-izbavitsia-ot-mezhdunarodno-pravovyh-ramok.html.

(注15)イマニュエル・カント. (著). 池内紀. (訳). (2015). 恒久平和のために. 東京:集英社, p.75.

(注16)CBC News. (2011). Gorbachev critical of Russian government. CBC News, 2011年8月17日, https://www.cbc.ca/news/world/gorbachev-critical-of-russian-government-1.1075764.

(注17)BBC News. (2016). Gorbachev: Treachery killed USSR. BBC News, 2016年12月13日, https://www.youtube.com/watch?v=vj1IIlqGeu8&list=LLOJkakJ0kB5Y2zdrnSHy-ZA&index=185.

(注18)産経ニュース. (2016). ゴルバチョフ氏 ウクライナ入国5年間禁止 クリミアめぐる発言で. 産経ニュース, 2016年5月26日, https://www.sankei.com/world/news/160526/wor1605260059-n1.html.

(注19)Mikhail Gorbachev. (2014). Gorbachev’s Full Speech during the Celebrations of the 25th Anniversary of the Fall of the Berlin Wall. 2014年11月12日, https://eng.globalaffairs.ru/articles/gorbachevs-full-speech-during-the-celebrations-of-the-25th-anniversary-of-the-fall-of-the-berlin-wall.

(注20)Sergei Lavrov. (2005). Democracy, International Governance, and the Future World Order. Russia in Global Affairs, 2005年2月9日, https://eng.globalaffairs.ru/articles/democracy-international-governance-and-the-future-world-order.

(注21)米国/NATO/EU vsロシアという対立の構図は欧米の安全保障専門家が好んで用いるものであるが、最新の研究において、これはあくまでもごく一部の安全保障エリートが抱いている安全保障観であり、ヨーロッパ市民の大多数の支持を得られるものではないことが明らかにされている。たとえば2019年、ヨーロッパの主要なシンクタンクである欧州外交評議会(ECFR: European Council on Foreign Relations)がNATO・EU加盟国の市民に対して、「米国とロシアの間で衝突が生じた場合、あなたの国はどちら側につくべきか?」という質問による世論調査を行った結果、ヨーロッパ市民の大多数(概ね6-7割)が「どちら側にもつくべきではない」と回答した。Susi Dennison. (2019). Give the people what they want: Popular demand for a strong European foreign policy, 2019年9月10日, https://ecfr.eu/publication/popular_demand_for_strong_european_foreign_policy_what_people_want.

(注22)Dmitri Trenin. (1998). Russia’s French Accent. Moscow Times, 1998年3月13日.

(注23)Jean-Jacques Servan-Schreiber. (1967). Le défi américain. Paris: Denoel.

(注24)Jacques Chirac. (1999). La France dans un monde multipolaire. Politique étrangère 64(4): 803-812.

(注25)New York Times. (1999). To Paris, U.S. Looks Like a “Hyperpower”. New York Times, 1999年2月5日, https://www.nytimes.com/1999/02/05/news/to-paris-us-looks-like-a-hyperpower.html.

(注26)Igor Ivanov. (2002). The New Russian Diplomacy. Washington, DC : Nixon Center.

(注27)Philip H. Gordon. (2007). “Punish France, Ignore Germany, Forgive Russia” No Longer Fits, Brookings Op-Ed, 2007年9月1日, https://www.brookings.edu/opinions/punish-france-ignore-germany-forgive-russia-no-longer-fits.

(注28)また、ヨーロッパ民主主義文明の起原とされるギリシャはロシアと良好な関係を築いており、2014年以降は欧州連合(EU)による対露制裁にも繰り返し反対してきた。

(注29)この点については、以下の論文も参照のこと。Michael C. Desch. (2008). America’s liberal illiberalism: The ideological origins of overreaction in US foreign policy. International Security 32(3): 7-43.

(注30)国際人権研究者・グローバル市民社会研究者の多くは、米国、NATOやEUといった国際政治における強者を「自由主義国際秩序の守護者」と見立てる見方を偏向的して批判しており、たとえば人権規範理論で世界的に有名なハーバード大学のケイトリン・シキンクは、そもそも世界人権宣言をはじめとした人権規範の創出に大きく貢献したのはラテンアメリカの民主国家・民主主義者であり、1950年代・1960年代の人権議論では、欧米による人権侵害をどのように食い止めるかという点に大きな焦点が当てられていたという事実を強調している。Kathryn Sikkink. (2014). Latin American countries as norm protagonists of the idea of international human rights. Global Governance 20(3): 389-404.

(注31)BBC News. (2008). Mandela taken off US terror list. BBC News, 2008年7月1日, http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/americas/7484517.stm.

(注32)Oliver Stuenkel. (2014). Why Brazil has not criticized Russia over Crimea. NOREF Policy Brief May 2014, https://www.files.ethz.ch/isn/180529/65655a04cd21b64dbcc9c8a823a8e736.pdf. 2019年にジャイール・ボルソナーロが大統領に当選して以来、ブラジルは覇権批判をやめて米国に協調的な外交政策を展開しているが、これはボルソナーロ大統領とアメリカのトランプ大統領の間の個人的な親交関係に基づくもので、ブラジルの外交界から米国の覇権に対する警戒感がなくなったわけではない。

(注33)Vladimir Putin. (2007). Speech and the Following Discussion at the Munich Conference on Security Policy, 2007年2月10日, http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034.

(注34)CBS News. (2015). Preview: Vladimir Putin reveals what he admires about America, 2015年9月24日, https://www.youtube.com/watch?v=6426OZFzcvM.

(注35)石川 一洋. (2020). ロシア対外諜報のトップが語る日本との関係: 日本は良き隣人、アメリカの存在が問題だ. 東洋経済オンライン, 2020年3月13日, https://toyokeizai.net/articles/-/335961.

(注36)アフガニスタンやイラクにおける戦争犯罪、グローバル監視・ハッキングシステムを通じた各国要人・市民の監視、グアンタナモ強制収容所における拷問など、アメリカによる世界的かつ極度な人権侵害の数々については、アメリカの著名な人権研究者による以下の論考を参照のこと。Henry Farrell and Martha Finnemore. (2013). The end of hypocrisy: American foreign policy in the age of leaks. Foreign Affairs 92(6): 22-27.

(注37)Immanuel Kant. (1991). On The Common Saying: “This May Be True In Theory, But It Does Not Apply In Practice”, In Hans Reiss. (ed). Hugh Barr Nisbet. (trans). (1991). Kant: Political Writings (2nd Edition), Cambridge: Cambridge University Press, p.83.

(注38)この「もう一つの自由主義」については、Garry Simpson. (2001). Two liberalisms. European Journal of International Law 12(3): 537-572 を参照されたい。

(注39) Nikolay Patrushev. (2019). Видеть цель: Николай Патрушев Безопасность России в современном мире. Российская газета, 2019年11月11日, https://rg.ru/2019/11/11/patrushev-ssha-stremiatsia-izbavitsia-ot-mezhdunarodno-pravovyh-ramok.html.ここでパトルシェフは「アメリカの年間軍事予算がロシアの年間軍事予算の15倍」と述べているが、この「アメリカの軍事予算」はアメリカが主導するNATO全体の軍事予算を指すと思われる。2019年におけるNATO全体の軍事予算は約103兆5000億ドルと、ロシア(6兆5100億ドル)の約16倍であった。

(注40)David Vine. (2015). Base nation: How US military bases abroad harm America and the world. New York: Metropolitan Books.

(注41)SIPRI. (2020). Trends in World Military Expenditure, 2019. SIPRI, April 2020, https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-04/fs_2020_04_milex_0_0.pdf.

(注42)Samuel P. Huntington. (1993). Why international primacy matters. International Security 17(4): 68-83, p.79. また、同論文においてハンチントンは日本をソ連と対比し、「1940年代にソ連がイデオロギーを用いてアメリカ国内の影響力のある人々を扇動したように、1990年代の日本はお金をばらまくことでアメリカ国内の影響力のある人々を扇動している」と警告した。

(注43)このような批判的検討の例としては、前出の兵頭慎治氏によるロシアの政策分析や、六辻彰二氏による以下の論考を参照のこと。六辻彰二. (2018). 欧米諸国が「ロシアの選挙干渉」を嫌う理由 ― 米国はただの「被害者」なのか. Yahoo! Japan News, 2018年1月18日, https://news.yahoo.co.jp/byline/mutsujishoji/20180131-00081108. また、米国でも、著名な外交誌であるForeign Affairsがセンセーショナルな「ロシアによる選挙介入」論に対する以下のような批判的論考を掲載している。Anna Arutunyan. (2020). There Is No Russian Plot against America. Foreign Affairs, 2020年8月5日, https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-08-05/there-no-russian-plot-against-america.

プロフィール

小林主茂

山形市生まれ。スイス・ジュネーブ在住。東北大学経済学部入学後、カリフォルニア大学へ派遣留学。カリフォルニア大学デイヴィス校代表として同大学ワシントンDCセンターへ派遣され、国際NGOのInternational Rescue Committee政務本部にて、主にアメリカ連邦議会向けの政策提言に携わる。その後、コロンビア大学人権問題研究所研究インターン、三菱総合研究所研究助手などを経て、2012年3月東北大学経済学部卒業。2014年、ジュネーブ高等国際開発研究院(IHEID: L’Institut de hautes études internationales et du développement)国際関係学修士課程修了(国際ロータリー奨学生)。2014年から2017年まで、同研究院の紛争・開発・平和構築センター(CCDP)にて、主に国際連合機関・国際NGO・英国国際開発省や各国大使館との協働プロジェクトのマネージメントに関与する。2017年から2018年まではロシア外交評議会における客員研究フェローとして日露外交のロードマップ策定などにも携わり、2018年にIHEIDより博士号(国際政治学)を取得。現在はCCDP研究員として、日本・中国・ロシアの平和構築政策の比較研究プロジェクトを主導する。専門分野は国際関係論、安全保障論、平和構築論、グローバル市民社会論、ロシア外交・安全保障政策。