2021.06.24

米国の対中東政策――「非リベラルな覇権秩序」の興亡

1.中東――「リベラルな国際秩序」から取り残された地域

米国の国際政治学者G・ジョン・アイケンベリーはその記念碑的著作『リベラルなリヴァイアサン』のなかで、第二次世界大戦以降、国際社会は米国主導の下で「リベラルな国際秩序」を段階的に発展・拡大させてきたと論じている【注1】。ここでいわれる「リベラルな国際秩序」とは、大まかにいえば、自由で民主主義的、そして開放的な市場経済システムを採用する諸国家が、国際制度や国際機関を通じて多国間協調や安全保障協力を実現しているような「規則に基づく(rules-based)」国際秩序を意味する。

そして、パワーのあらゆる側面で圧倒的な優位を誇る米国は、そうした秩序を主導する「リベラルな覇権国家(liberal hegemony)」としての役割を果たしてきたという。実際、冷戦終結を契機として、東アジア、東欧、南米諸国の多くが民主化を実現し、グローバルな国際経済秩序に統合されていった。また、冷戦期には米ソ対立の影響からほとんど機能していなかった国際機関――たとえば世界貿易機関(WTO)や国際通貨基金(IMF)など――も、その機能や影響力を徐々に拡大していった。1945年以降、様々な紆余曲折を経ながらも、世界は「リベラルな国際秩序」の方向へと確実に歩みを進めてきた。

他方で、そうした世界的な潮流からつねに取り残されてきた地域がある。中東だ。米国を拠点とするNGO「フリーダム・ハウス(FH)」によると、中東諸国22カ国中、「自由」に分類される国はわずか2カ国(イスラエル、チュニジア)、「部分的自由」が3カ国(モロッコ、レバノン、クウェート)、残りの17カ国は「不自由」に分類されている(2020年時点)【注2】。また、英国の調査会社「エコノミスト・インテリジェンス・ユニット(EIU)」が毎年出している「民主主義指数」においても、中東はサハラ以南アフリカを抑えて世界でもっとも非民主主義な地域となっている(2020年時点)【注3】。こうした傾向は、これらの指標が最初に発表された年(FHは1972年、EIUは2006年)以降、まったく変化がない。

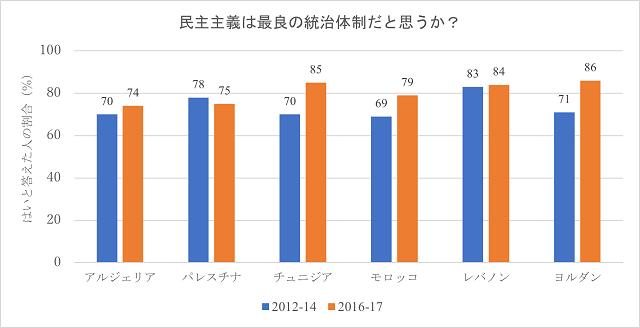

様々な世論調査が明らかにしている通り、中東の人々の多くは(数年前と比較して現在ではさらに)自由と民主主義を望んでいる(下のグラフも参照)。にもかかわらず、地域における独裁体制の多くは、1990年代に政治学者サミュエル・ハンチントンが提示した有名な民主化の「第三の波」【注4】を乗り切り、さらには2010年末から中東全域で顕在化した「アラブの春」をしぶとく生き延び、今にいたるまで形を変えつつも存続しているのだ。

出典:Arab Barometerのデータ【注5】をもとに筆者作成

それでは、中東が「リベラルな国際秩序」から取り残されてしまった理由は何なのだろうか。この問いについてはこれまで様々な研究者が考察を加え、様々な説明がなされてきたが【注6】、他方でその要因としての米国の存在についてはこれまであまり論じられてこなかった。だが、この点は見過ごされるべきではない。つまり、その表面的なレトリックとは裏腹に、米国は中東において――とりわけ冷戦終結以降――いわば「非リベラルな覇権秩序」の構築・維持を目指してきたのであり、実はこれが同地域に自由や民主化の波が及ばなかった(唯一ではないにせよ)大きな要因なのだ【注7】。

そうだとすれば、米国はこれまでどういった動機により、どのようにして中東地域に関与してきたのか、そしてそれは中東政治にどのようなインパクトを与えたのか。以下、本稿では、まず冷戦期の歴史的背景を概観した上で、主として冷戦終結以降からバラク・オバマ政権期までの時期を対象として、これらの点について詳しく論じていきたい。

2.米国はなぜ中東に関与してきたのか?

冷戦期から現在に至るまで、米国の対中東政策は基本的には次の3つの目標によって規定されてきた。第1に石油・天然資源の確保、第2に敵対勢力の封じ込め、そして第3にイスラエルの安全保障である。

第一の点に関して、ジミー・カーター大統領は1980年初頭、次のような有名な演説を行なっている。「我々の立場をここで明らかにしておきたい。米国はペルシャ湾岸地域を支配下に置こうとする域外勢力のいかなる試みも、米国の核心的利益に対する攻撃とみなすこととする。そして、そのような攻撃に対しては、必要とあらばいかなる手段を用いてでも――そこには無論、軍事力の行使も含まれる――報復を行うこととする」【注8】。

ここで明確にされている通り、ペルシャ湾岸諸国、そこに眠る膨大な量の石油(2017年時点で世界全体の原油確認埋蔵量の約半分を占めるとされる【注9】)、そしてそれを運搬する海上輸送経路(シーレーン)の防衛は、冷戦期から現在に至るまで米国の核心的利益であり続けてきた。

第二の点に関して、冷戦期における対中東政策の中心的課題は、地域におけるソ連の影響力を減じ、その進出を防ぐことにあった。その後、イラン革命(1979年)、冷戦終結(1989年)、湾岸危機/戦争(1990/91年)を経て、ソ連に代わってイランとイラクが米国にとっての新たな脅威として台頭したことで、ビル・クリントン政権は両国に対する「二重の封じ込め(dual containment)」を対中東政策の中心に据えた。2001年の9.11事件を境として、ジョージ・W・ブッシュ(以下、ブッシュ[子])政権はイスラーム過激主義勢力、およびそれら勢力を支援しているとされる「ならず者国家」を封じ込め(さらには体制転換)の標的とし、ドナルド・トランプ政権は再びイランを米国の利益に対する一番の敵対勢力とみなすに至った。

このように、それぞれの時代や政権によってその対象は変化していったが、米国の利益に敵対する勢力を封じ込めるという目標もまた、冷戦期から現在に至るまで米国の対中東政策における中心的課題であった。

そして第三に、米国と「特別な関係」にあるイスラエルの安全保障を担保することもまた、米国の対中東政策における柱の一つである。実際、イスラエルは米国製最先端兵器の直接取引が可能となっており(イスラエルに提供される兵器は周辺アラブ諸国と比べて質的につねに優位であり、これはしばしばQME[qualitative military edge:軍事力の質的優位]の原則とも呼ばれる)、核兵器保有を例外的に認められ、国連安保理の場においても米国はしばしばイスラエル側に極端に肩入れするかたちで拒否権を行使する場面が多い。中東和平交渉では多くの局面において「誠実な仲介者」ではなく「イスラエルの代弁者」として振る舞ってきた。

また、イスラエルは第二次大戦以降、現在に至るまで、米国にとっての「累計額で最大の援助受け入れ国」ともなっている【注10】。さらに、1980年代以降はすべての援助がグラント(贈与)となり、毎年一括で支払われることもその特徴だ(そのためイスラエルは一括で受け取った資金を運用することでさらなる利益を上げることができる)。2016年には10年間におよぶ対イスラエル軍事支援が合意され、これによって米国は2018年から10年間にわたり計380億ドルの軍事支援を行うことが決定した。このように米国はこれまで経済・軍事・外交といった様々な側面でイスラエルを強力に後押ししてきたのである。

ただ、そうはいっても、歴代政権ごとに力点の置き方や考え方は大きく異なるし、またそれぞれの目標をいかに定義し、いかに追求するかといった点についても多様な議論が存在した。

たとえばペルシャ湾岸地域の石油に関していえば、米国が2019年に石油の純輸出国となり、さらに近年では――とりわけジョー・バイデン政権以降――脱炭素化社会の実現が叫ばれるなかで、いまや湾岸諸国に直接的・軍事的に関与し続けることのコストが石油の安定供給を担保することから得られる利益を明らかに上回っている(したがって米国は中東への軍事関与を縮小すべきだ)とする議論が注目を集めるようになっている【注11】。

また、イスラエルを盲目的に支持し続けることが米国の(さらにイスラエル自身の)国益を損なっているという議論もかねてから根強く主張されてきた。たとえば、ソ連封じ込めを主張する「X論文」で有名なジョージ・ケナンは1948年、内部メモのなかで、「政治的シオニズム【注12】の極端な目標を支持することは、中東における米国の安全保障上の目標全体に悪影響を及ぼすだろう」とし、そうした政策はソ連に好機を与え、収益性の高い石油利権を危険にさらし、この地域における米軍基地を脅かすことになると警告を発した【注13】。

近年では、米国を代表する国際政治学者であるジョン・ミアシャイマーとスティーブン・ウォルトがこの点を指摘し、さらにその背後には米国政治におけるイスラエル・ロビーの強力な影響力が存在すると論じたことで、米国内外で賛否両論激しい議論を巻き起こした【注14】。加えて、中東最強の軍事力と核兵器を有し、一人当たりのGDPでみてもほとんどの欧州諸国よりも高いような国家を米国がわざわざ防衛・支援する必要はあるのか、という意見も近年では多く聞かれる。こうしたことから米国防専門家のロバート・アートなどは、「イスラエルは米国にとっての戦略的価値をほとんど有していない。むしろ、様々な面において戦略的負債だ」【注15】と断じている。

その他にも、対中東政策において価値や理念をどれほど追求するかという点についても多様な議論が存在する。自由や民主主義といった価値・理念を外交政策において追求する姿勢はウッドロウ・ウィルソン政権以来の「米国外交におけるもっとも一貫した伝統」【注16】であるとしばしばいわれるが、たとえばブッシュ(子)政権の面々、とりわけポール・ウォルフォウィッツ国防副長官などは、政治的安定よりも倫理的価値を重視する考え方を対中東政策の柱に据えた。

他方で、オバマ政権はそうした方針から距離を置き、米国的な価値や理念を中東諸国に押し付けることはしないと政権発足当初に宣言した。だが、そんなオバマ政権期に中東諸国で連鎖的な民主化要求デモが生じたことは歴史の皮肉であった。同様の論争は人道的介入の是非をめぐっても生じている。たとえばオバマ政権期においてはシリアに対する軍事介入をめぐり政権内が真っ二つに割れていた【注17】。

3.米国はどのように中東に関与してきたのか?【注18】

(1)対中東関与の起源

こうした様々な論争はあるにせよ、中東を死活的に重要な地域の一つとして捉える見方についてはこれまで政策決定者たちのあいだで共有されてきた。とはいえ、米国が湾岸諸国に前方展開基地を建設し、中東に対して直接的・軍事的な関与を行うようになったのは、実は比較的最近のことだ。その際、重要な分水嶺となったのが1979年のイラン革命、イラン・イラク戦争も終盤に差し掛かっていた1987年のいわゆる「タンカー戦争」、そして1990/91年の湾岸危機/戦争であった。

1979年までの米国は、中東を重視しつつも同地域への直接的・軍事的関与が経済面で高くつくこと、紛争と敵意に満ちた中東に深入りすることで地域紛争に絡め取られること、そして同地域への過度の関与が反米主義を煽ること(さらに、それに乗じてソ連が影響力を増加させること)などを警戒していた。そこで米国は1970年代末に至るまで、中東政治に深入りすることは極力避けつつ、イスラエルに対しては外交的・金銭的支援を行うに留め、地域秩序の維持についてはパフレヴィー朝イランとサウジアラビアという同盟国に一任することにした。これがいわゆる「二柱戦略(Twin Pillars Policy)」、あるいは「水平線の外から(Over the Horizon)」政策と呼ばれるものである【注19】。

だが、1979年にルーホッラー・ホメイニー率いる反シャー勢力がイランで革命を成し遂げ、パフレヴィー王朝が突如として崩壊したことによって、事態は一変した。「米国にとって、世界でもっとも好ましく、もっとも重要で、かつもっとも誠実な友人」【注20】であった国家が一夜にして反米最強硬派となったこと、そしてサウジアラビア一国だけの軍事力では地域の安定を維持するには心許なかったことから、米国はこの地域の安全保障政策を抜本的に見直す必要に迫られた。

その後、1987年、湾岸地域に対して本格的に軍事力を展開させる決断を下したのはロナルド・レーガン大統領であった。大きな契機となったのは、イラン・イラク戦争も終盤に差し掛かった1986年、クウェート船籍のタンカーがイランによって攻撃を受け(このときクウェートはイラクに対して多額の資金援助を行っていた)、クウェートが米ソ両超大国に対して護衛を要請したことであった。ソ連がこの要請に即座に応えたために、米国としてもペルシャ湾に艦隊を送り込まざるを得ない状況が生じたのである(いわゆる「タンカー戦争」)。

そして最後に、米国の対中東政策における決定的な分水嶺となったのが1990/91年の湾岸危機/戦争である。冷戦の終結をうけて、サッダーム・フセイン政権下によるクウェート侵攻を「生まれつつある新世界秩序への挑戦」であると捉えたジョージ・H・W・ブッシュ(以下、ブッシュ[父])政権は、1991年1月、「砂漠の嵐(Operation Desert Storm)」作戦に際して実に50万人もの戦力を湾岸地域に投入することを決定した。

これは、中東に対する冷戦期の「消極的で最低限の関与」政策からの大幅な方向転換を示唆するものであった。米国は(アラブ諸国を加えた)多国籍軍を迅速に組織し、クウェートを即座に解放すると共に、圧倒的な軍事力を世界にみせつけた。そしてこれ以降、同年暮れにソ連というライバルが消滅したことにより、米国は湾岸地域に恒常的な軍事的プレゼンスを維持するようになる。

(2)「非リベラルな覇権秩序」の構築

冷戦終結、そしてソ連崩壊を経て、ブッシュ(父)政権の後を引き継いだクリントン政権は市場経済と民主主義の世界的拡大を目指す「関与と拡大(Engagement and Enlargement)」を外交政策の柱として大々的に掲げた。だが、こと対中東政策に関していえば、それが実際の政策の中に反映されることは決してなかった。同政権にとってはそうした価値の実現よりもあくまで現状維持こそが優先された【注21】。

政権発足1年目にクリントン政権が打ち出した「二重の封じ込め」政策は、こうした同政権の姿勢を端的に示すものであった。これは、米国とイスラエルに対してもっとも敵対的であり、地域でもっとも危険な「修正主義国家」であると(少なくとも米国からは)認識されていたイランとイラク(とりわけイラク)を政治・経済・軍事のあらゆる側面で同時に封じ込めるという、きわめて野心的な政策であった。

隣り合う二つの地域大国を(均衡させるのではなく)同時に封じ込めようとするこの政策は、1980年代後半まで続けられた伝統的な「消極的で最低限の関与」政策と比較して大きな方向転換となった。ただ、「二重の封じ込め」を実現するためには湾岸戦争以降も湾岸諸国に引き続き大規模な米軍を駐留させる必要があり、そのためこれらの国々がいかに自由や民主主義を蔑ろにしていたとしても、その点は黙認された(アラブの親米権威主義諸国は1990年代を通じて口先だけでは「改革・開放」を熱心に論じていたが、それを実行に移されることは決してなかった)。

また、クリントン政権ではイスラエルと深い関係にある高官たちが対中東政策を主導したこともあり、歴代米政権の中でも同政権はとりわけイスラエル寄りの姿勢が顕著であった。クリントン政権はヤーセル・アラファートPLO(パレスチナ解放機構)議長を本質的に信用ならない人物であると判断しており、また、ブッシュ(父)政権が過度にパレスチナ寄りで、イスラエルに対して厳しすぎたとも考えていた。ゆえに、ヨルダン川西岸地区やガザ地区といった占領地において罪のないパレスチナ人に対して日常的に暴力を振るい、人権を侵害し、強引な入植地拡大を進めるイスラエルの行動を黙認し続けた。

さらに、中東和平交渉の過程においても、クリントン政権は様々な局面においてイスラエル側に有利になるように話し合いを進めた(少なくともパレスチナ側はそのように感じていた)。加えてエジプトなどは、それがいかに自由や民主主義とはかけ離れた政治体制であったとしても、唯一イスラエルと和平を結んだという理由だけで米国からは手厚い支援を受けることができた【注22】。

このように、クリントン政権にとっての最優先課題はあくまで、自国の圧倒的な軍事力、そして同盟国であるイスラエルや親米権威主義諸国を通じて、中東における「非リベラルな覇権秩序」を維持することであり、自由や民主主義といった価値や理念を追求することでは決してなかった。こうした方針のもと、大量破壊兵器開発の疑惑は最後まで解消されなかったにしてもイラクは封じ込め政策によって大幅に弱体化され、周辺国(特にサウジアラビア)に対してふたたび侵略的行動に出ることはなかった。

また、かつてのイラン革命のように、親米権威主義諸国が反体制運動によって転覆されるという事態も生じなかった。地域の戦略環境を一変させるような紛争や事件も起きなかった。こうした意味で、1990年代を通じて中東地域における米国の「非リベラルな覇権」は、高いコストを費やしはしたが、少なくともイラクを封じ込め、一定の秩序を維持することには成功していた。

ただし、同時にこうした政策は、米国に対する深い疑念と反米意識を中東の人々に対して植え付けることにもなった【注23】。PLOのサーイブ・ウレイカート交渉局長は2003年、次のように述べている。

「アラブの人々の多くは、米国の自由と民主主義を賞賛しており、国民としての米国人たちに敵意を抱いていない。しかし、そのアラブの人々は、中東で同様の自由と民主主義を促進することをほとんどしない米国の外交政策に、恐怖と怒りを感じているのだ。米国人たちは、自分たちが自由と正義と法の支配の支持者であると認識しているが、米国の外交政策がアラブ世界に映し出すイメージはしばしば正反対だ。それは、エセ植民地主義国家が、自らの経済的・政治的利益を追求するために二重基準を適用し、非合法な体制を支援する一方で、他の[正当な]体制を破壊しているというイメージだ」【注24】。

そして、こうして膨れ上がった反米意識は2001年9月11日、アル=カーイダを名乗る国際テロ組織によって行われた、全世界に衝撃を与える未曾有の同時多発テロというかたちで顕在化することになる。

(3)「ブッシュ・ドクトリン」

クリントン政権の後を引き継いだブッシュ(子)政権もまた、初期の頃はこうした前政権の考え方を踏襲し、外交政策においてはあくまで現状維持を目指し、内政に集中する姿勢を示していた。だが、9.11事件を境として、同政権の対中東政策はクリントン政権時の現状維持志向のものから修正主義志向の積極的介入政策、いわゆる「ブッシュ・ドクトリン」へと大きく舵を切ることになった。

その基本的な考え方とは、自由、民主主義、市場経済といった価値や理念を共有しない「ならず者国家」は軍事力によって「体制転換」されなければならない、その際には単独での、そして先制的な軍事行動も厭わない、というものだ【注25】。つまり、それまでの「非リベラルな覇権秩序」を維持するだけでは中東における脅威を封じ込めることはもはや不可能であり、現状は積極的に(軍事力によって)修正されなければならない、という認識であった。そして、しばしば指摘されるように、こうした方向転換においてネオコン(新保守主義)が果たした役割は非常に大きかった【注26】。

こうしたことから、9・11事件はイラクと即座に結びつけられた。ブッシュ(子)政権は「対テロ戦争」の名の下で、2001年10月、まずは手始めにアル=カーイダ指導部の引き渡しに頑なに応じないアフガニスタンのターリバーン政権を粉砕する。米軍のアフガニスタン侵攻に関しては、国際社会からは必要かつ正当な自衛的軍事行動と認められ、中東・イスラーム世界の一般の人々もこの攻撃については概ねやむなしと考えた。

だが、イラクは違った。アル=カーイダとの繋がり、そして大量破壊兵器の保有という2つの開戦理由は、バグダード陥落直後にいずれも否定された。2003年3月のイラク侵攻は中東・イスラーム世界の人々の目には、あたかも「シオニスト(=ユダヤ人)・十字軍(=米国)同盟」がイスラーム世界全体を敵として侵略戦争に打って出たかのように映った。加えて、アブー・グレイブやグアンタナモの捕虜収容所では「テロ容疑者」たちに対して違法な尋問・拷問――CIAはこれを「強化尋問法(EIT)」と呼んでいた――が連日行われていたことも明らかとなり、米国に対する怒りはさらに高まっていった。

また、2001年以降、ことあるごとに「政治的自由の拡大はイスラーム過激主義を弱体化させる」「自由を犠牲にして安定を勝ち取ることなどできない」と訴えてきたブッシュ(子)政権であったが、その真意に疑問符が付けられる事態もしばしば起きた。たとえば同政権は、2006年1月のパレスチナ国民評議会選挙において民主的に――この点については国際社会も称賛を送っている――勝利を収めたハマースを「テロ組織」と断じ、パレスチナに事実上の経済制裁を科した。

これに対して、パレスチナ人を始めとする中東・アラブ世界の人々はアメリカのあからさまな「偽善」と「二重基準」を非難した。他方、これによってブッシュ政権は、現状、仮に中東諸国で自由な選挙を行えば、反米的な政治勢力が権力を握る可能性が高いという現実を思い知ることになった。

こうしてブッシュ(子)政権の対中東政策は地域における反米意識をさらに煽る結果となり、米国の国際的な評判も大きく傷つくこととなった。こうした状況を鑑み、リベラル派の国際政治学者(後にオバマ政権で国務省政策企画本部長を務めた)アン・マリー・スローターは2008年、次のような危惧を述べた。「ブッシュ以後、もしネオコンが死滅し、リベラル国際主義――今ではリベラル介入主義として言及されることが多くなってしまったが――の名が連座して汚されてしまったならば、イデオロギーや価値よりも秩序や安定を追求するようなリアリストがふたたび支配勢力となるだろう」【注27】。スローターの予測は、翌年発足するオバマ政権によって現実のものとなった。

(4)米国覇権の黄昏

「変化」を前面に掲げて当選したオバマ大統領は、現状変更ではなくあくまで現状維持を志向し、自由や民主主義といった価値や理念の追求はひとまず取り下げ、中東への積極的な介入は極力控えるという立場を一貫して堅持した。

「米国はもはや世界の警察官ではない」ことを強調したオバマ政権であったが、同政権の対中東政策の根底には「たとえ独裁的な政権による長期に及ぶ抑圧や失政がアラブ社会を破壊し、慢性的な貧困や腐敗の拡大、そして過激主義を生み出しているとしても、現状維持は無残な大失敗に比べればまだマシだ」【注28】との認識があった。同政権はこうした政策を通じて、クリントン政権期に確立された「非リベラルな覇権秩序」を中東に再構築しようと試みたのである。

ただし、2011年初頭にチュニジアで発生した「ジャスミン革命」に端を発し、その後、アラブ諸国全体に広がっていった政変の連鎖、いわゆる「アラブの春」は、そんなオバマ政権に困難なジレンマを突き付けることになった。

「アラブの春」を全体としてみたとき、その趨勢に及ぼした米国の影響力は微々たるものであった。オバマ政権は発足当初から一貫して、世界の現状を米国の思い通りに修正しようという意思も、またそれを達成するだけの国内的資源も、いずれも持ち合わせていなかった。「アラブの春」に際しても、めまぐるしく変化する中東政治に深く関与することを慎重に回避し続け、現状を追認することしかしなかった。

たとえばエジプトの例をとれば、暴動が始まった2011年1月の時点で、オバマ政権はあくまで同盟相手であるホスニー・ムバーラク政権を支持しようとした。だが、次第に反体制勢力の側が勢いを増すにつれ、そうした態度を貫くことは徐々に困難になってきた。そこで同政権は2月1日、ムバーラク大統領に対して事実上の退任勧告を突き付ける方向へと舵を切る。

その後、民主的に誕生したはずのムスリム同胞団【注29】政権に対してクーデタが発生したときも、アブドゥルファッターフ・スィースィー国軍総司令官の下で新たな権威主義体制が成立したときにも、その現実をただ追認しただけであった(正確には、オバマ政権はクーデタ後、人権問題を理由に対エジプト援助を数カ月間停止したが、これによってエジプト新政権と同国民のさらなる不興を買う結果となった)。

シリアについても同様であり、オバマ政権は化学兵器の使用を「レッド・ライン」と設定していたにもかかわらず、2013年8〜9月、バッシャール・アサド政権側による化学兵器使用の疑いが国際的に大きく報じられたとき、シリアへの軍事介入の可能性を示唆するも最終的にそれを見送ったことがあった。

「レッド・ライン」の設定は、米国の強硬姿勢を示すためのブラフに過ぎなかったが、それを設定したことにより、それを取り下げる際のコストもまた大きくなった。「米国は口だけだ」という事実を世界中に知らしめ、そのパワーと意思に対する信頼性は大きく損なわれた【注30】。これは米国にとって大きなダメージとなったが、しかしそれでも、オバマ政権は結果的に軍事介入を回避する決断を下した。

オバマ大統領は権威主義体制に異議を申し立てる民主化要求デモに共感を示し、民主主義体制の樹立を助けたいと(個人的には)考えていたようだ。だが、彼らが異議を申し立てる既存の旧秩序とは、これまで米国と親米権威主義諸国の「共犯関係」のなかで維持されてきた「非リベラルな覇権秩序」に他ならなかった。結果的に同政権は、民衆デモを後押しするでもなく、同盟諸国を助けるでもなく、事態の成り行きをただ傍観することしかできなかった。

結果的に、政治参加によるイスラーム主義政権の樹立という理念は、エジプトにおける民主主義の失敗によって無残に打ち砕かれた。さらに、「穏健な」イスラーム主義勢力を代表するムスリム同胞団は、その後の軍事独裁政権による徹底的な弾圧に晒され、大打撃を受けた。「アラブの春」の結果、リビアやシリア、イエメンは民主化どころか逆に破綻国家と化し、これはイスラーム過激主義勢力にとっての新たな「聖域」が生まれることにも繋がった。こうしてふたたび、急進的なイデオロギーを掲げるイスラーム過激派勢力が一定数のアラブ民衆の支持を受けることになったのである。これらは米国の国益という観点からみても、大きなマイナスとなった。

こうして「アラブの春」を契機として、中東地域における米国の影響力と存在感は急速に失われていった。たとえば、サウジアラビアやエジプトといった伝統的な親米諸国は、指導者間の表面的な友好関係とは裏腹に米国のパワーと意思に対する信頼を大きく低下させており、こうした諸国の外交政策決定過程において米国はすでに最優先で意識される存在ではなくなっていった。こうした状況は、良くも悪くも中東のあらゆる政治主体が米国の一挙手一投足に細心の注意を払っていた1990年代から2000年代にかけての米国覇権期とは著しく対照的だ。

4.「覇権後」の中東地域秩序

2017年1月にドナルド・トランプ政権が発足して以降、米国に対する不信感と嫌悪感が中東諸国民全体にますます拡大していき、これが米国の影響力低下に一層の拍車をかけることとなった【注31】。

同政権の対中東政策もまたオバマ前政権と同様に「中東からの撤退」を基本路線としていたが、しばしば中長期的な見通しや一貫性を欠いており(これは同政権のホワイトハウス高官たちが猫の目のようにめまぐるしく入れ替わったことの影響も大きい)、大統領本人の思いつきとしか考えられない発言もしばしばみられた。また、同政権の極端で盲目的なサウジアラビア・イスラエル贔屓/イラン敵視姿勢は、すでに顕在化していた中東政治の分断をさらに促進する結果となり、これによって中東各地の紛争を解決することは一層困難になってしまった。

地域諸国の側も、今後は何か問題が生じた場合でも米国のとりなしは期待できそうにない、そうであるならもはや米国の利害に過剰に配慮する必要もない、といった認識の下で、独自の外交政策を打ち出すようにもなってきた。2017年6月のサウジアラビア・UAE・バハレーン・エジプト4カ国によるカタルとの国交断絶はその際たる例であり、米国の同盟国であり大規模な米軍基地を擁する湾岸諸国間の分裂は、米国の対中東戦略や地域における作戦行動を阻害する致命的な障害となった。

さらにその後も、米国からのお咎めを恐れる必要がなくなった(今や若き野心家であるムハンマド・ビン・サルマーン皇太子によって率いられる)サウジアラビアはイエメン内戦へのさらなる軍事介入に乗り出し、2018年10月にはサウジ王室に批判的なジャーナリスト、ジャマール・ハーショクジー氏の暗殺に関与するなど、人権や倫理の面で国際的に大きな批判を浴びるような政策を矢継ぎ早に打ち出した。

2020年後半にトランプ政権の仲介で成立したイスラエルとアラブ4カ国(UAE、バハレーン、スーダン、モロッコ)の和平はたしかに前向きな成果と評価できるが、他方でこの和平は米国が残した「力の真空」を埋めるための同盟再編、あるいは「イラン包囲網」形成の動きともみることができ、中東の分断が今後さらに固定化していくことが危惧される【注32】。

2021年1月にバイデン政権が発足したことで、米国の対中東政策はどのように変化し、そしてそれによって中東情勢はどのように展開していくのだろうか。本稿執筆時点(2021年5月29日)では中東諸国の大使を含め、同政権の外交ポストの多くは任命されていないか、まだ職務に就けていない状況にあり、そのありようを正確に予測することは難しい。

ただ、確実に指摘し得るのは、オバマ政権・トランプ政権と同様、バイデン政権においても「中東からの撤退」という大枠の方針に変化はないという点だ。米国にはすでに中東において覇権国として振る舞おうとする意思も、またそのパワーも存在しない。また、そもそもバイデン政権にとっての最重要課題は国内のコロナ感染症対策や社会的・政治的分断の解消であり、外交は政権発足当初から最重要課題に位置付けられてきたわけではない。

さらに、その外交においても、最重要課題は中東ではなく中国(あるいは東アジア情勢)であることに疑いは入れない。実際、選挙戦を通じても中東情勢が論争の的になることは(イラン問題を除けば)ほとんどなかった。米国が残した「力の真空」をどのように埋めるのかという問題は、今後も引き続き中東情勢における重要な争点であり続けよう。

また、トランプ政権と良好な関係を築き、それを背景として国内外で大胆な政策を矢継ぎ早に打ち出していたサウジアラビアは、そうした行動を大なり小なり見直さざるを得なくなってきた。バイデン政権の外交チームはかねてよりサウジアラビアの人権抑圧や腐敗状況に批判的であり、バイデン大統領自身は『フォーリン・アフェアーズ』(2020年3/4月号)に寄稿した論文のなかで「イエメンにおいてサウジアラビアが主導する戦争への支援も終了させるべきだ」と明確に述べている。実際、サウジは2021年1月にはカタルとの関係を修復し、4月にはイラン・シリアとの関係改善の動きをみせはじめた。

他方でイスラエルとの関係でいえば、バイデン大統領はかねてより熱心な親イスラエル派の政治家として有名であり(イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は同氏の大統領選での勝利にいち早く祝辞を送った外国首脳の一人だ)、上記論文のなかでも「イスラエルの安全保障に対する断固たるコミットメントを維持する必要がある」と述べてはいたが、とはいえトランプ前大統領との違いを出すために多少はイスラエルに対して厳しい姿勢をとるのではないかと政権発足前は予測されていた【注33】。

だが、2021年5月初頭より始まったイスラエル・パレスチナ間での軍事衝突に対し、バイデン政権は1週間以上も停戦および当事者間での交渉を要求せず、ようやく出したその要求でさえ過去の事例より慎重なトーンであった(同大統領は停戦を「支持する」と述べるにとどまり、しかもイスラエルには自衛の権利があるとも述べたために弱腰との批判を浴びた)。

バイデン政権はまた、国連安保理の場でも停戦を求める声明に対して度々拒否権を行使し、国連関係者や米国の友好国、民主党内の左派を幻滅させた。この件で明らかになったように、米国の親イスラエル的姿勢はバイデン政権においても継続する見込みであり、前政権末期にアラブ4カ国とすでに国交正常化を達成しているイスラエルは今後も占領下パレスチナに対して厳しい姿勢をもって相対することが予測される。

本連載企画に寄せた論考のなかで三牧聖子は、「大統領が誰になろうと、『リベラルな国際秩序』を力強く牽引する盟主アメリカはもう戻ってこない」と述べている【注34】。米国が中東において「リベラルな国際秩序」を「力強く牽引」することはついぞなかったが、とはいえ、「盟主アメリカ」がもう戻ってこないという点については、おそらくその通りなのだろう。事実、中東における自由や民主主義の拡大といった事柄について、米国はもはやリップ・サービスとしてもそれを口にしなくなった。

米国の覇権は今や風前の灯であるが、他方で中東地域は相変わらず――あるいは10年前よりもさらに――「非リベラル」な地域のままであり続けている。若者たちが自由や民主主義を求めて街頭へと繰り出した「アラブの春」はもはや遠い昔の出来事のようだ。「覇権後」の中東地域秩序の行方を決めるのはもはや域外の大国ではなく中東の人々自身なのだ。

【注1】G. John Ikenberry, Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2011).

【注2】Freedom House, Global Freedom Status.

【注3】The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2020: In sickness and in health? (2021).

【注4】サミュエル・ハンチントン(坪郷實・中道寿一・藪野祐三訳)『第三の波:20世紀後半の民主化』(三嶺書房、1995年)。

【注5】Arab Barometer, Democracy in the Middle East and North Africa: Five Years after the Arab Uprisings (October 2018).

【注6】こうした様々な議論については、さしあたり、末近浩太『中東政治入門』(筑摩書房、2020年)第2章を参照。

【注7】この点を指摘する研究としては、たとえばJason Brownlee, Democracy Prevention: The Politics of the U.S.-Egyptian Alliance ( New York: Cambridge University Press, 2012); Amaney A. Jamal, Of Empires and Citizens: Pro-American Democracy or No Democracy at All? (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012) がある。また、アイケンベリー自身、米国は欧州やアジアに対する姿勢とは裏腹に、中東においては「リベラルな覇権国」ではなく「しばしば露骨に帝国主義的」であったと記している。Ikenberry, Liberal Leviathan, p. 27.

【注8】Jimmy Carter, “The State of the Union Address Delivered Before a Joint Session of the Congress,” (January 23, 1980).

【注9】経済産業省資源エネルギー庁『令和元年度エネルギーに関する年次報告』(2020年)172頁。

【注10】Jeremy M. Sharp, “U.S. Foreign Aid to Israel,” Congress Research Service, RL33222 (November 16, 2020).

【注11】こうした論争については、Charles L. Glaser and Rosemary Kelanic, eds., Crude Strategy: Rethinking the U.S. Military Commitment to Defend Persian Gulf Oil (Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2016) などを参照。

【注12】ここでいう「政治的シオニズム」とは、父祖の地「エレツ・イスラエル」の聖地エルサレムにあるシオンの丘に帰還して、そこにユダヤ民族の民族国家を樹立しようと考える政治思想(ユダヤ・ナショナリズム)を指す。1897年、スイスの都市バーゼルで開かれた第1回世界シオニスト会議において、ブダペスト出身のジャーナリストであるテオドール・ヘルツルによって初めて提起された。

【注13】Jerome Slater, “Ideology vs. the National Interest: Bush, Sharon, and U.S. Policy in the Israeli-Palestinian Conflict,” Security Studies, Vol. 12, No. 1 (Autumn 2002), p. 167.

【注14】ジョン・ミアシャイマー/スティーブン・ウォルト(副島隆彦訳)『イスラエル・ロビーとアメリカの外交政策(I・II)』(講談社、2007年)。なお、こうした点に関しては米国の政策決定者たちにも一部共有されており、たとえば「超党派イラク研究グループ」が2006年に発表した報告書でも次のように論じられている。「米国はアラブ・イスラエル間の包括的和平の達成に向けて、すべての側面に対して、新たに、そして継続的に関与していかなければならない。すなわち、レバノンとシリアへの関与、そしてブッシュ(子)大統領が2002年6月に提唱したイスラエル・パレスチナ間の二国家解決案(two-state solution)への関与である。… 米国はアラブ・イスラエル紛争を解決するために、彼らの対話に直接関与することは避けつつも、イスラエルにばかり肩入れしてはならない」。James A. Baker III and Lee H. Hamilton, co-chairs, The Iraq Study Group Report (Washington, D.C.: U.S. Institute of Peace, 2006), p. 39.

【注15】Robert J. Art, A Grand Strategy for America (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003), p. 137.

【注16】Tony Smith, America’s Mission: The United States and the Worldwide Struggle for Democracy in the Twentieth Century (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994), p. 4.

【注17】Jeffrey Goldberg, “The Obama Doctrine,” Atlantic (April 2016).

【注18】本節は溝渕正季「冷戦終結以降の中東地域秩序と米国:地域安全保障複合体(RSC)の議論を手掛かりとして」川名晋史編『共振する国際政治学と地域研究:基地、紛争、秩序』(勁草書房、2019年)、溝渕正季「国際政治のなかのイスラーム主義:アメリカのオリエンタリズムと『非リベラルな覇権秩序』の行方」高岡豊・溝渕正季編『「アラブの春」以後のイスラーム主義運動』(ミネルヴァ書房、2019年)などの内容を要約し、加筆・修正したものである。

【注19】F. Gregory Gause, “From ‘Over the Horizon’ to ‘Into the Backyard’: The US-Saudi Relationship in the Gulf,” and Gary Sick, “The United States in the Persian Gulf: From Twin Pillars to Dual Containment,” both in David W. Lesch and Mark L. Haas, eds., The Middle East and the United States: History, Politics, and Ideologies, 5th ed. (Boulder, CO: Westview Press, 2011).

【注20】Henry Kissinger, White House Years (Boston, Mass.: Little, Brown, 1979), p. 1262.

【注21】この点につき、たとえばジェラルド・フォード政権で国防長官を勤めたジェームズ・シュレジンジャーは後年、次のように率直に論じている。「米国以外の社会においても民主主義こそがもっとも適切な統治形態であると、そのように考えたいと我々は真剣に望んでいるのであろうか。… おそらくこれは、イスラーム世界においてもっとも明確に突き付けられた問いであろう。我々はサウジアラビアの体制転換を真剣に望んでいるのだろうか。答えは単純にノーだ。何年にもわたって我々はその体制を維持しようとしてきた。ときに民主主義勢力が地域において優勢であった時でさえ、我々はそうしてきた」。James Schlesinger, “Quest for a Post-Cold War Foreign Policy,” Foreign Affairs, Vol. 72, No. 1 (January 1992), p. 20.

【注22】クリントン政権の親イスラエル姿勢については様々な研究が指摘しているが、たとえばRashid Khalidi, Brokers of Deceit: How the U.S. Has Undermined Peace in the Middle East (Boston, Mass.: Beacon Press, 2013), chap. 2; Daniel C. Kurtzer, et al., The Peace Puzzle: America’s Quest for Arab-Israeli Peace, 1989-2011 (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2013), chap. 1などを参照。1990年代を通じてイスラエル側交渉担当者であったロン・プンダクは後年、次のように記している。「米国務省の伝統的なやり方は … まずはイスラエル首相の立場を受け入れるというものであった。その結果、パレスチナ側は『米国は誠実な仲介者ではないのではないか』との疑念を抱くことになった。これはベンジャミン・ネタニヤフ政権のときがもっとも顕著であった。米国政府はパレスチナ側にイスラエルの提案を受け入れるよう説得し(あるいは、圧力をかけようとさえし)、ときにイスラエル首相のために動いているかのようにみえた。米国のこうした傾向はまた、エフード・バラク政権期にも頻繁にみられた」。Ron Pundak, “From Oslo to Taba: What Went Wrong?” Survival, 43-3 (Autumn 2001), pp. 40-41.

【注23】Juan Cole, “Anti-Americanism: It’s the Policies,” American Historical Review, Vol. 111, No. 4 (October 2006), pp. 1120-1129; Marc Lynch, “Anti-Americanisms in the Arab World,” in Peter Katzenstein and Robert Keohane, eds., Anti-Americanisms in World Politics (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2007); Usama Makdisi, “Anti-Americanism” in the Arab World: An Interpretation of a Brief History,” Journal of American History, Vol. 89, No. 2 (September 2002), pp. 538-557. この時期に中東地域で反米的意識が広がっていったことの背景には、その他にも、イスラーム教徒にとっての神聖なる土地であるアラビア半島に大規模な「異教徒の軍隊」が駐留することになったこと(「仮にどれほどもっともかつ重要な理由があったとしても、何万もの米兵が1990年から2001年にかけてアラビア半島に駐留していたという事実こそが、米国人たちに対するアル=カーイダの自爆攻撃を誘発したのだ」Robert A. Pape, Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005), p. 242)、イラクへの厳しい経済制裁によって「ジェノサイドにも等しい」とも言われるほどに数多くの無辜のイラク人が犠牲になったこと(その一方でフセイン大統領を始めとする政権エリートたちは不正な「制裁破りビジネス」を通じて私腹を肥やし続けた)(Barbara Crossette, “Iraq Sanctions Kill Children, U.N. Reports,” New York Times (December 1, 1995))、そしてそれらが設立されたばかりのアラビア語衛星チャンネル「アル=ジャズィーラ」(1996年設立)によってアラブ世界の隅々にまでリアルタイムで放送されたこと、なども指摘されている。

【注24】Sa‘eb Erekat, “Viewpoint: US Policy ‘Alienating’ Arabs,” BBC (June 17, 2003).

【注25】Jonathan Monten, “The Roots of the Bush Doctrine: Power, Nationalism, and Democracy Promotion in U.S. Strategy,” International Security, Vol. 29, No. 4 (Spring, 2005), pp. 112-156.

【注26】フランシス・フクヤマ(会田弘継訳)『アメリカの終わり』(講談社、2006年); ジェームズ・マン(渡辺昭夫監訳)『ウルカヌスの群像:ブッシュ政権とイラク戦争』(共同通信社、2003年)。

【注27】Anne-Marie Slaughter, “Podhoretz’s Complaint,” Democracy: A Journal of Ideas, No. 7 (Winter 2008), p. 74.

【注28】Fawaz A. Gerges, Obama and the Middle East: The End of America’s Moment? (New York: Palgrave Macmillan, 2012), p. 104.

【注29】20世紀前半のエジプトで生まれ、長期にわたって非合法組織として政権に抑圧された歴史を持つ、中東地域に広がるスンナ派イスラームの代表的な宗教・政治・社会運動組織。「イスラームこそ解決」をスローガンとしている。

【注30】ただし、この点については実は研究者の間でも異論がある。たとえばダリル・プレスの研究によると、国家は敵国の過去の行動をみて威嚇の信憑性を測定することは滅多になく、単純に現時点での敵国の能力と利害関係(意図)に関する評価のみが有効な変数となる。つまり、将来的な信頼性のために軍事力を行使することは論理的にはまったく意味のない行動なのであり、それゆえに政治指導者たちはこれまで繰り返しブラフや脅しを撤回してきたのだという。Daryl G. Press, Calculating Credibility: How Leaders Assess Military Threats (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005). シリアのケースに際してもプレスは次のように論じている。「アナリストや指導者たちが戦争を叫ぶときはいつでも米国の信頼性が危険に晒されるとの警告を発する。だが、驚くべきことに、そうした見方を支持する根拠はほとんど見当たらないのだ」。Daryl G. Press and Jennifer Lind, “Red Lines and Red Herrings,” Foreign Policy (May 6, 2013).

【注31】この点は世論調査などによっても明確に示されている。Richard Wike, et al, “U.S. Image Suffers as Publics around World Question Trump’s Leadership,” Pew Research Center (June 26, 2017).

【注32】溝渕正季「『中東撤退』路線は変わらず:どう埋めるか『力の真空』『季刊アラブ』第174号(2021年)5-7頁。

【注33】実際、筆者も2021年初頭の段階ではそのように予測していた。溝渕「『中東撤退』路線は変わらず」。

【注34】三牧聖子「『リベラルな国際秩序』」を超えて:アメリカに生まれる新しい国際協調主義」『シノドス』2021年5月21日。

プロフィール

溝渕正季

広島大学大学院人間社会科学研究科准教授。専門は中東地域の政治・経済・軍事・安全保障問題、イスラーム政治運動、中東地域をめぐる国際関係、および米国の対中東政策。

1984年香川県生まれ。2006年神戸大学国際文化学部コミュニケーション学科卒業。2011年上智大学大学院グローバル・スタディーズ研究科地域研究専攻博士後期課程単位取得退学。2012年に上智大学より博士(地域研究)を取得。公益財団法人日本国際フォーラム研究員、日本学術振興会特別研究員(PD)、ハーバード大学ジョン・F・ケネディ公共政策大学院ベルファー科学・国際関係センター研究員、名古屋商科大学ビジネススクール教授などを経て、現職。

主な業績は「外交:シリア内戦に見る米国覇権の黄昏」末近浩太編『シリア・レバノン・イラク・イラン』(ミネルヴァ書房、2021年)、“Strategic Asset or Political Burden? U.S. Military Bases and Base Politics in Saudi Arabia,” in Shinji Kawana and Minori Takahashi, eds., Exploring Base Politics: How Host Countries Shape the Network of U.S. Overseas Bases (Routledge, 2021)、「サウジアラビアにおける米軍基地と基地政治」川名晋史編『基地問題の国際比較:「沖縄」の相対化』(明石書店、2021年)。訳書にロジャー・オーウェン著(山尾大・溝渕正季訳)『現代中東の国家・権力・政治』(明石書店、2015年)、スティーブン・ウォルト著(今井宏平・溝渕正季訳)『同盟の起源』(ミネルヴァ書房、2021年9月[近刊])。