2021.08.26

新自由主義の磁力を断ち切る新たな福祉政治へ――『貧困・介護・育児の政治 ベーシックアセットの福祉国家へ』(朝日選書)

新自由主義者だらけなのか?

かねてからこの国では、非正規雇用やフリーランス、ひとり親世帯、低年金高齢者、心身の障害を抱える人などのなかで生活困難が深刻化していた。こうした「新しい生活困難層」に、既存の生活保障の制度が対応できていなかったのである。そこにパンデミックが追い打ちをかけた。

日本社会の一番弱い部分が、いわばむき出しのままコロナ禍の打撃にさらされている。「新しい生活困難層」の困難がいっこうに打開されないまま来たのはなぜか。行政はそこまで無能なのか。この国は、どこもかしこも新自由主義者だらけなのか。

この30年ほどを振り返ってみると、貧困、介護、育児の分野でより広い支援を謳った施策が様々に導入されてきた。介護保険制度、生活困窮者自立支援制度、子ども子育て支援新制度などである。

だが、こうした諸制度は期待された支援を実現できていない。趣旨からすれば決して間違っていない施策が失速する背景には、この国の政治や政策について繰り返されるある「パターン」がある。

まず、福祉の機能強化は、時の政権が危機に陥った時に打ち出される。1993年に自民党政権が倒れ、非自民連立政権が成立したことから介護保険制度の論議が始まった。2009年に自民党の政権維持が困難になり、続く民主党政権もマニフェストを実行できず混乱するなかで、生活困窮者自立支援制度や子ども子育て支援新制度への動きがスタートした。私はこれを「例外状況の社会民主主義」と呼んでいる。

だが、新たな政策が実現しても、例外状況が終息すると「磁力としての新自由主義」がその発展を阻む。新自由主義をほんとうに信奉する人は決して多くはない。にもかかわらず、政策に関わる人たちが新自由主義的に振り舞わざるを得ない構造、それが「磁力としての新自由主義」だ。

国と地方が世界一の長期債務を抱えながら、実はこの国の税負担は小さい。納税者は税の恩恵を感じず、制度不信も強いので、よけい税は上げられない。ゆえに小さな政府しか選択肢が残らず、導入された施策は、後からはしごを外されるのだ。

結果的に地域では「日常的現実としての保守主義」がはびこる。保守主義と言っても、その実態は保守主義者が想定する家族像とはかけ離れている。弱者どうしがぎりぎりのところで依存しあう姿だ。引きこもりの50代の息子が80代の老親の年金を頼る8050世帯であり、さらには子どもや学生が学業を犠牲にしてケアに携わるヤングケアラーであり、認知症高齢者が認知症高齢者を介護する認認介護だ。

「例外状況の社会民主主義」で福祉の機能強化が図られても、「磁力としての新自由主義」が行く手を遮り、それゆえ「日常的現実としての保守主義」が広がり、見返りのない負担への不信が「磁力としての新自由主義」にフィードバックしこれを強める。この負のパターンが繰り返されてきたのだ。

本書がまず目指したのは、こうしたパターンのもとに進行した貧困政治、介護政治、育児政治の実態を描き出すことである。

ブタの貯金箱とロビンフッドの間で

なぜ旧来の社会保障は機能せず「新しい生活困難層」が膨らむのか?

イギリスの経済学者ニコラス・バーは、20世紀に形成された社会保障を「ブタの貯金箱」機能と「ロビンフッド」機能という二つの言葉で説明している。

まず現行制度の柱は、社会保険(年金保険、医療保険、介護保険等)とそれに基づくサービスだ。バーは社会保険を大きなブタの貯金箱に喩えている。勤労所得のある人が、定年を迎えたり病気になったり失業したりした時に備えて、自分と家族のために、毎月の収入から一定額を保険料として貯金箱に入れる。

ちなみに日本は、国民皆がブタの貯金箱を持てる状態(国民皆保険皆年金)の実現に力を注ぎ、1961年というきわめて早い段階でこれを達成した。なぜ達成できたかというと、所得が低い人たちの貯金箱(国民健康保険や国民年金)には、当人が保険料を投げ込む際に国も税金からお金を投入するからだ。実は現在でも、国の社会保障支出の大半がこの社会保険財源の補填分に向けられている。

このように使われる税の恩恵に与ることができるのは、安定して働けていて、社会保険に加入できている人に限られることになる。

もちろん、これまでの社会保障でも、いろいろな事情で勤労所得を得ることができない人のための仕組みはあった。バーは、この社会保障の第二の柱をロビンフッド機能と呼ぶ。ご存じのようにロビンフッドとは、お金持ちから金品を奪って困窮層に配る義賊だ。

日本では生活保護制度などがこのロビンフッド機能に相当するが、税が主にはブタの貯金箱(社会保険)の補填に充てられたこともあって、生活保護など困窮者向け制度に使える財源は限られていた。したがって、日本では生活保護等の給付対象になる人は、困窮の度合いや障害の程度がきわめて高い人に限られるようになった。

このブタの貯金箱とロビンフッドの間で、いずれの制度からも対象とならない「新しい生活困難層」が急増している。「新しい生活困難層」には、不安定就労の人々、ひとり親世帯、引きこもり、軽度知的障害など多様な人々が含まれるが、共通項は既存の社会保障の支援から外れてしまう、という点である。

税の大半がブタの貯金箱に流れ込むなか、貯金箱を持てなければ自分が負担した税の恩恵にも与れない。他方で対象がしぼられたロビンフッドの給付も受けられない。たとえば、非正規雇用で、老親の親を抱え、子どもには軽度の知的障害のあるといった場合でも、一つひとつの困難が既存の福祉の基準に適合していなければ、生活保護は受けられず、老親は特別養護老人ホームには入れず、子どもは障害者福祉の対象ともならない。

ベーシックインカムとベーシックサービス

これまでの社会保障が、ブタの貯金箱機能(社会保険)とロビンフッド機能(公的扶助)の二極構造であったことをみた。そして今、「新しい生活困難層」の人々が両機能の間にいわばはまり込み、いずれからの支援も受けられないでいる。

こうした事態に対して、いくつかの提起がなされている。一つはベーシックインカムだ。コロナ禍のなかで、リベラル派はもちろん、ローマ教皇や日本における新自由主義を代表する竹中平蔵氏までがベーシックインカムを唱えている。

ベーシックインカム論は、二極構造のうち、ロビンフッド機能の対象を社会全体に広げようとするものといえる。ロビンフッドにしてみれば、お金をいただくべき高所得層にもお金を配るのは不本意であろうが、後から税で回収して所得移転を実現しようというわけだ。

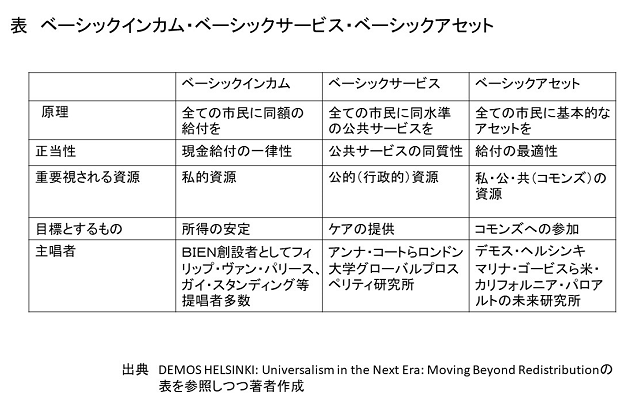

他方で、ロンドン大学の社会政策学者アンナ・コートらによって、ベーシックサービスという提起もなされている。ベーシックサービスとは、「ベーシック」な公共サービスを誰でも受けられるようにしていくという考え方だ。

日本の現状では、主なサービスは、医療サービス(医療保険)、介護サービス(介護保険)のようにブタの貯金箱(社会保険)に紐付けされている。サービス利用には保険加入が必要だ。保育サービスは、税財源であるがゆえに、消費税増税を主に振り向けるという約束もむなしく、十分な財源確保ができていない。それゆえ、保育所を選ぶなど夢のまた夢になっている。

こうしたなかで、ベーシックサービス論者は、医療や介護のサービスを社会保険の枠を超えて誰にでも届けると主張する。支援が届かない人々が増大するなか、ロビンフッド機能の側から現金給付を広げていくベーシックインカムに対して、逆の社会保険の側からサービス給付を拡大していこうとするのが、ベーシックサービスといえよう。

ベーシックインカムやベーシックサービスという提起が注目されるのは、たいへん明快でエッジが立った議論に聞こえるからだ。でもどうだろうか。

リベラル派、ローマ教皇、竹中平蔵氏のベーシックインカムは、給付水準のみならず、ベーシックインカムに置き換える制度の範囲、給付対象を個人とするか世帯とするか、財源となる税の累進性、などでずいぶん異なったものとなろう。生活保護から年金、失業保険まで所得保障がすべてベーシックインカムに一本化された後で、その給付水準が下げられたら目も当てられない。

また公共サービスとの関係も曖昧だ。ベーシックインカム論者でも、医療や介護などのサービスはどうでもよい、という人はほとんどいない。だが、月8万円のベーシックインカムを1億2000万人に出せば、年間に115兆円が必要であり、現行の社会保障給付の総額がサービス給付を含めて約120兆円であることを考えると、ベーシックインカムはサービスの給付まで侵食してしまうことになる。

認知症の単身高齢者の銀行口座に毎月ベーシックインカムが振り込まれるが、当人はそれを使うこともできずに孤立していく、というような事態すら考えられる。

他方でベーシックサービスというのも、さほど明瞭なビジョンとは言いがたい。アンナ・コートらは、2017年にベーシックサービスを提起した際には、公営住宅に加えて食料給付もベーシックサービスに加えていたが、これらは給付対象が限定されるサービスで、中間層が求めるサービスとは言いがたい。

介護や保育を含めて、誰もが必ず必要とするサービスというのはかなり限定されるし、それを抽出することに大きな意味があるかは疑問である。

ベーシックアセットとは?

では、旧来の生活保障の機能不全に対処し、「新しい生活困難層」にも支援を届かせていく制度改革はいかにあるべきか。私はこれまで、「社会的包摂」などといった言葉でその方向性を論じてきたが、「あなたを包摂してあげましょう」という上から目線にも響きかねないし、既存の社会を基準にしているように誤解されると、「こんな社会に包摂されたくないんですけど」という声も聞こえてきそうだ。

これに対して、ベーシックインカム論などと同じく、「要するに何を保障するのか」、ということ表現していくことはやはり大事だと思う。

そこで本書では、改革の方向性をベーシックアセットという言葉で示している。この言葉は元々は、フィンランドのデモス・ヘルシンキやカリフォルニア・パロアルトの未来研究所のようなシンクタンクが提起したものだ

ただしこの考え方については、まだ発展途上の議論であるという事情もあって、福祉政治の分析を主な目的としている本書では、必ずしも十分な紙幅を割けていない。

そこでこの文章の後段では、本書の議論を補って、ベーシックアセットについて述べておきたい。

最初に強調しておくべきは、ベーシックアセットは、これからの生活保障が満たすべき条件を大きく表したもので、たとえば「国民全てに毎月8万円のベーシックインカム」といった議論に比べれば、抽象的に聞こえてしまいかねない、ということである。

だが、先にも述べたように、ベーシックインカムなどは一見すると具体的でも、実際にはどのような制度になってしまうか分からない構想である。そのような構想の是非を論じるよりは、こちらのほうがずっと着実な議論の仕方であると思う。

まずベーシックアセットが抽象的に響く一つの理由が、アセットという言葉の意味であろう。価値のある資源や財のことだと分かっていても、なにやらつかみにくい。生活に必要ないろいろをすべてパッケージで提供するのか、というイメージも沸く。

「私・公・共」のアセットとコモンズ

いろいろ、というイメージは当たっている面もある。ベーシックアセットとは、デモス・ヘルシンキの整理を元にした表にも示したとおり、「私・公・共」のアセットを指す。ここで私的な資源とは、ベーシックインカムのように現金給付で保障されるもの、公的な資源とは、公共財によるサービス給付で保障されるものである。これに対して、共の資源とはコミュニティのようなコモンズのことだ。

コモンズというのが一番分かりにくいのではないか。コモンズは、誰のものでもないが、誰でもが必要とし、誰にも開かれているがゆえに、誰かが占有してしまいかねない、そんな資源だ。自然環境、ITネットワーク等、いろいろ例が挙がるが、話を広げすぎないためにも、ここではコミュニティ、つまり働き、暮らすことにかかわる様々なつながりを想定しよう。

現代リベラリズムを代表する哲学者ジョン・ロールズは、『正義論』のなかで、今日もっとも大切な財に「自尊の社会的基盤」を挙げた。私たちが生きていく上で、自分の存在が認められる他者との関係のなかにあって、自己肯定感を保てることは決定的に重要だ。コミュニティはそのためにも不可欠の財なのである。

「新しい生活困難層」は、多くの場合、制度から排除されることでコミュニティからも排除されてしまっている。たとえば、なんとか働けていたとしても、勤務先では「派遣さん」などと呼ばれ名前も覚えてもらえず、ワンオペ育児で孤立感を強めていたりする。

日本では、村落共同体のようなコミュニティが行政のために動員されてきた歴史がある。そのような、押しつけられるコミュニティはごめんだ。だが、「自尊の社会的基盤」としてのコミュニティにつながることができる条件は、誰にも保障される必要がある。

コミュニティのようなコモンズは、切り分けてパッケージにして給付することはできない。先ほどのベーシックアセットのイメージが違っているのはそのことだ。では、「共」のアセットとしてのコミュニティへの参加はどのように保障されるのか。上から押しつけられるコミュニティと、自己肯定感を高めることにつながるコミュニティの選び分けは、どうすれば可能なのであろうか。

ベーシックアセットとして「私・公・共」のアセットが問われると述べた。重要なのはこの3つのアセットの関係である。「共」のアセットとしてのコミュニティに参加できる条件をうみだすために、「私・公」のアセットすなわち国や自治体等による現金給付とサービス給付が決定的な役割を果たすのである。

「何を配るか」より「どう配るか」

「新しい生活困難層」の抱える困難は多様であり、社会とのつながりが弱まってしまう事情も千差万別である。ベーシックインカムでは人々の社会参加を広げることはできない。元気になることができない多様な要因に柔軟に対応できる、サービス給付と現金給付の適切な組み合わせが求められる。

したがって、ベーシックアセットは、サービスの同質性や定額の現金給付にこだわらない。限度内でそれぞれの人の必要に応じた最適な給付を、と主張する。

現行の社会保障制度も必要に応じた給付を謳うが、人々を最適な給付につなげるための制度設計は、これまで正面から追求されてきたとは言いがたい。

現金給付から考えよう。コロナ禍のなか、特別定額給付金や生活困窮者支援金の給付がおこなわれた。この給付をめぐる混乱から浮き彫りになってきたのは、給付のターゲット化、つまりほんとうに必要な人を絞り込んでいく基準や行政手続きがあまりに未熟なままである、という事実である。

誰もが福祉を利用するという普遍主義の考え方はたしかに重要だ。だがその一方で、ターゲット化自体が後ろ向きであるかに言うのは誤解であり、客観的基準による透明度の高いターゲット化は有用である。

児童扶養手当の受給児童は90万人を超える程度であるが、17歳以下の人口に子どもの貧困率を掛け合わせて相対的貧困にあると目される子どもの数を概算すると250万人ほどになる。このギャップを埋めつつ、子どもの貧困率を抑制する現金給付は、ベーシックインカムよりずっと説得的でかつ現実的であり、支持を広げる可能性が高い。

サービス給付についても、人々を最適なサービスにつなげる仕組みが重要になる。実は、「例外状況の社会民主主義」のなかで提起されてきた準市場のかたちは、ベーシックアセットの前提となる。準市場とは、あくまで公的な財源に基づきつつ、多様な事業者がサービス供給を担い、利用者の選択の幅を広げる仕組みである。

本来は、介護保険制度や子ども子育て支援新制度の制度デザインは、この準市場であった。したがって、最適なサービスにつなげる仕組みは夢物語ではない。たとえば介護保険制度のケアマネジャーの仕組みはその例である。高齢者の元気を引き出すべく、サービスの組み合わせ(ケアプラン)が提示される。当事者はそのケアプランに納得できなければ、別のケアマネジャーに相談することもできる。

こうした制度デザインにもかかわらず、実際の制度は、「磁力としての新自由主義」に阻まれ、準市場というより市場に接近してしまっている。自己負担が増大し、むしろ一部の人々を排除する結果を招いている。子ども子育て支援新制度に至っては、保育所を選ぶなどというのは夢のまた夢、というのが現状だ。

ベーシックアセットは、ベーシックインカムやベーシックサービスのように「何をどれだけ配るか」より、「どう配るか」と「何を可能にするか」を示そうとするビジョンなのである。そしてそれぞれの事情に応じた最適な給付の実現で、コミュニティともつながることを可能にする、というのがその目標である。

コモンズにつなぐ

サービスや現金の給付で人々をコミュニティ(コモンズ)につなぐ、とは具体的にはどのような意味か。一番分かりやすいのは、介護や育児のサービスを利用して、ケアを担っていた人が働き続けることができて、高齢者や子どもは居場所を得ることができる、という関係であろう。

だがそれだけではない。ひとり親世帯の母親、若者、障害のある人々を含めて、人々を就労の場や居場所につなぐ相談支援、就労支援、障害者雇用のサービスが重要になる。

その際に、現金給付の役割も不可欠になる。たとえば、事情があって最低賃金の職場で短時間しか働けないとしても、家賃を補填する住宅手当や、勤労所得を補完する給付付き税額控除と併せて、生活が成り立つことが大事なのだ。旧来のように、安定就労か公的扶助か、という二者択一ではなく、就労と福祉をクロスさせて、より多くの人々の社会参加を支えるかたちである。

同時に、どうしても受容できないコミュニティについては、離脱できなければならない。日本的経営であれ、村落共同体であれ、あるいは家父長制家族であれ、コミュニティの名のもとに誰かがつながりを牛耳るならば、それは「コモンズの悲劇」とも呼ばれる。拘束ばかりが強まるコミュニティに経済的に依存しなければ暮らしていけないということになれば、それはコモンズの名に値しない。

そのためにも、コミュニティを離れた間、当面の暮らしを続けることができる現金給付が必要になる。退社し、地域を離れ、あるいは離婚できる条件があって初めて、コミュニティは選択の対象となり、ベーシックアセットとなるのである。

「私・公・共」のベーシックアセットとは、それ自体はとても抽象的な話に聞こえるかもしれないし、「私」の現金給付や「公」のサービス給付で、「共」のコミュニティにつなぐ、というのも分かりにくいところがあったかもしれない。

だが、以上のように見てくると、ベーシックアセットが提起している課題は、日々取り組まれているたいへん現実的な問題でもあることが分かってくるのではないか。そのような現実的課題の延長線上で、旧来の生活保障そのものの刷新を展望するための理念がベーシックアセットなのである。

ベーシックアセットを根拠づける法的規範は、すでに憲法のなかにも見いだせると私は考えている。他ならぬ、憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」をめぐる条項である。

あくまで素人論議にはなるが、この条項が、単に行政による給付の受給権だけでなく、「生活」を保障していることは、ユニークであり大きな可能性を秘めていると思う。行政の給付は人々がコミュニティのなかに居場所を得て、暮らしを営むためのものなのである。

これまで困窮層を選別し「救済」することに向けられがちであったこの条項を、生活保障の刷新を導く規範として位置づけ直してはどうであろうか。

コロナ禍のもとで生活不安も政治不信も募る。当然すぎることである。既存の生活保障の制度はガラクタの山で、ほんとうに自助しかないのではないかという受け止め方すら見られる。

であるからこそ、この30年間の負のスパイラルから福祉政治を脱却させ、空洞化しつつある制度を蘇らせつつ、生活保障の刷新にむすびつけていく戦略が必要である。本書がそのための一助となることを切に願っている。

プロフィール

宮本太郎

1958年東京都生まれ。中央大学法学部教授。専攻は福祉誠治、福祉政策論。おもな著書に『福祉政治 日本の生活保護とデモクラシー』(有斐閣)、『社会包摂の政治学 自立と承認をめぐる政治対抗』(ミネルヴァ書房)、『生活保護 排除しない社会へ』『共生保障 〈支え合い〉の戦略』(岩波新書)など。