2025.08.19

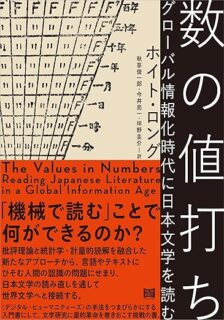

『数の値打ち グローバル情報化時代に日本文学を読む』(ホイト・ロング )

本書は「デジタル・ヒューマニティーズ」、すなわち計量的手法を用いた人文学の研究であり、近代日本文学を対象としている。近年のコンピュータの発展、とりわけAIによるビッグデータ解析技術によって、あらゆる分野で量的研究の格段の進歩が起こっている。それはもちろん人文学、とりわけ文学研究においても例外ではない。

文学作品のなかのある言葉の出現回数を数えたり、文章の長さの統計をとったりすることはコンピュータによって一瞬でできる。しかしそれが文学作品の読解に影響を与えるのだろうか。むしろ、文学作品の読解はそうしたデータへの還元から最も遠い営みではないか。本書は、そうした思い込みを鮮やかに覆してくれる。文学作品のなかのさまざまな要素を「数える」ことによって、驚くほど豊かな、新たな読みの可能性が開かれていく。本書の試みは文学作品にとどまらず、あらゆる文章について「読む」ことの意味を問い直すインパクトを持っている。

「読み方は人それぞれ」では不安?

文学作品の読み方に客観的な正解はあるのだろうか。読み方は読者の数だけある、答えのない問いを考える、といったこともよく聞くが、こうした主観への逃避は実のところそれほど安定したものではない。ローカルな文脈ではそれで済んでいたとしても、ひとたびその外のグローバルな潮流にさらされると何か客観的な手がかりがほしくなる。何より客観的なものはつねに「数」だ。

著者はこうした「量的転回」が、近年のコンピュータの発展よりもはるか以前に、日本文学史上で何度も起こっていたことを指摘する。「世紀転換期の生理学的アプローチ、一九三〇年代の初期の文体研究、一九五〇年代から始まった統計的アプローチ、一九八〇年代の歴史的文体論など(三七頁)」である。

最初の世紀転換期の代表人物が夏目漱石であり、『文学論』(一九〇七年)の謎めいた「F+f」公式が「数的価値」による「安定」への試みとして描かれる。そこでは文学表現の技法における「情緒の分量」(!)といったものが数字によって計測可能なものとされ、それによって日本文学と西洋文学を同一の尺度で客観的に分析できるようになる。とはいっても、漱石においてそれはいまだ思考実験にとどまるものであった。むしろ未熟な分析道具を客観的な分析のためになんとか用いようとするところにこそ、西洋と日本の文化に引き裂かれた漱石の、数では見えない思いがあるかもしれない。

文学作品の量的分析はその後、手法の発展とともに洗練されていく。質的なものと量的なもの、ローカルなものとグローバルなもの、――本書の基本にあるこうした軸を通して見るとき、日本文学史上の有名な論争はまた異なった意味付けを与えられる。

たとえば、江藤淳『作家は行動する』(一九五九年)における「文体」は「社会的現実丸ごとと個人とのあいだの動的な関係を映す要素たちの集合」と捉えられる。「非個性化を執筆の目標にしたときにこそ、作家の真のスタイルが始まる(七七頁)」というように、作家と社会の関係が、より広い、複数的な文脈へと開かれていく。ここにおいて探求の中心は作家個人の内面ではなく、ロラン・バルトのいうところの「集団の書かれた言葉=エクリチュール」へと移行する。こうした「言語論的転回」を最もラディカルに推し進めた小森陽一『文体としての物語』(一九八八年)では、二葉亭四迷『浮雲』のたった一節の執拗な分析によって「ジャンル全体の記憶」を導くことが試みられる。ここでの社会と個人、全体と部分といった関係は、やがて「アーカイブとサンプル」という統計の言語によってよりよく描き出されるだろう。

私小説の「語彙力」

実際、文学作品の量的研究は、どういったことを明らかにするのだろうか。本書では近代日本文学の膨大な作品を素材にしてさまざまに興味深い分析がなされている。

一例をあげると、「私小説」とは何か?という問いは、日本文学史上、最も頻繁に問われてきた問題だろう。そしてもちろん、それに明確な答えが与えられるはずもなく、むしろその答えのなさが「私小説」に有難さの装いをもたらしてきた。それに対し、本書はずいぶんと即物的に見える方法でアプローチしていく。

本書では「私小説」と「大衆小説」の典型とされてきた多くの作品をデータとして用い、私小説の特徴に「反復」「冗長性」があるという仮説を立てる。文体が口語的になり、作り物の筋や構成に頼ることなく自身の心理をありのままに語ろうとするとき、同じような断片的な言葉が繰り返され、情報量が減っていくということである。これは日常会話を考えてみれば納得できることだが、文学作品を読解するにあたってはあまり出てこない観点かもしれない。これだけでも、著者のロングが、文学作品をただ外から切り刻み、無味乾燥な数字に還元しようとしているわけでは決してないことがわかる。膨大な文学作品の「質的」な読解に支えられてこそ、量的研究にとって有意義な仮説が立てられる。その意味で、質的研究と量的研究は補い合うものである。

分析によれば、私小説には「語彙の同質性、人称代名詞のくりかえし使用、思考や感情をあらわす動詞、文頭での接続詞の使用などの傾向(二〇一頁)」が見られたという。私小説は語彙力に乏しい、というのも身も蓋もない話ではあるが、こうして「ジャンル全体の記憶」が明らかにされていく。さて、量的研究が力を発揮するのは、このようにして量的要素に還元された特徴によって他のジャンルとの意外なつながりが見えてくるときである。大衆小説でも江戸川乱歩や夢野久作といった作家の文章は先に述べた私小説の特徴をだいぶ共有している(『ドグラ・マグラ』の異様な反復を想起すればわかりやすい)。この共通点は、既存のジャンル分けとはまた異なった、「異常心理の描写」という目的に沿った「文法の心理」と「心理描写の言語」があることを示している。この着眼はさらに広がり、たとえばジェイムズ・ジョイスやマルセル・プルースト由来の「意識の流れ」描写が、そのいかにも技巧的な見た目とは裏腹に、私小説の技法と多くの特徴を共有しているといったことが明らかにされる。

データセットの政治性

本書はこのようにして従来のジャンルの枠組みとはまた異なった読みの可能性を次々にもたらしてくれる。それ自体、とてもスリリングな試みであるが、本書のもう一つの重要な特徴は、文学作品の内外にある政治性に自覚的なことである。まず、①分析のためのデータセット(「正典」としての作品群)はつねに取捨選択されたものであり、一定の価値観によるバイアスから逃れられない。また、②作品中のさまざまな言葉の連なりは、ときに政治的な配置のなかにある。

①については、本書では「青空文庫」が重要なデータとして位置付けられている。青空文庫はインターネット上で利用可能な文学作品のテキストデータとしては最大規模のものであり、使い勝手がよいが、その作品群が日本文学(一部、翻訳文学も含む)を正しく代表しているかというと、必ずしもそう思わない人のほうが多いだろう。著作権切れの作品を主に収録しているという明らかな限界の他に、どういった理由が考えられるだろうか。本書は、『現代日本文学全集』(筑摩書房、一九五三年‐)や、高校教科書に採用された日本文学作品といったデータセットとの比較から、青空文庫の意義と限界を見ている。たとえば、青空文庫の収録数の上位には野村胡堂(『銭形平次捕物控』)や岡本綺堂(『半七捕物帳』)といった作家が並んでいる。これは純文学中心のかつてのデータセットを補正するものとして評価しうる。その一方、女性作家の収録数はきわめて少なく、これは「デジタルアーカイブがいかに先行する印刷物のバイアスを増幅しうるか(一五四頁)」という問題として認識されている。

②については、どういった言葉が近接して用いられやすいかというクラスター分析がなされる。「たとえば、声に関連する語(叫ぶ、喚く、悲鳴、大声を出すなど)が、「日本」よりも「地元の」とか「土地の」といった語のまわりにあらわれやすいといったこと(二八頁)」といったことであり、この例は「声の力(オラリティ)」を周縁に位置づけようとする文学的な力学を示している。そして本書の第五章「言説とキャラクター」は、日本文学が「帝国の文学」として植民地の人々に向けてきた言説を、露骨なものから一見したところ気付きにくい隠微なものまで明るみに出していく。

本書の可能性

本書の「量的な」アプローチはこのように、文学作品内の一見したところでは見えにくいパターンの存在を明らかにする。それは作品の内在的な読解にも、そして作品と社会の関係についても新たな可能性をもたらすものといえる。量的研究のデザインはしっかりとした質的研究の蓄積あってこそのものであることがよくわかるし、その結果はさらなる質的研究へとつながっていく。こうした関係は(本書が示すように歴史的には何度も繰り返されてきたパターンであるにせよ)情報技術の発展とともに人文学研究を新たな、文理横断的な段階へと進ませるものであるだろう。

読書案内

山本貴光『文学のエコロジー』(講談社、二〇二三年)は「プログラマー視点」で古今東西の文学作品を解剖するもので、本書とはまた違った「デジタル・ヒューマニティーズ」的な試みである。また、こうした学際化の動きのなかの文学研究の具体的なあり方として、辻和彦ほか編『ナラティヴとダイアローグの時代に読むポー』(彩流社、二〇二三年)はエドガー・アラン・ポーのテキスト内外に広がる複数の歴史に自覚的な論考を集める。

法律や判決文、国会議事録など、社会科学の研究対象となる文書でも量的アプローチは格段に進んでいる。一例をあげると、全国の地方議会議事録を素材に、議員の発言の「特徴語」を分析する「地方議会会議録コーパスプロジェクト(http://local-politics.jp)」が興味深い。

プロフィール

吉良貴之

法哲学専攻。東京大学法学部卒業、東京大学大学院法学政治学研究科博士課程満期退学。現在、愛知大学法学部准教授。研究テーマは世代間正義論、法の時間論、法と科学技術、およびそれらの公法上の含意について。主な論文として「世代間正義論」(『国家学会雑誌』119巻5-6号、2006 年)、「将来を適切に切り分けること」(『現代思想』2019 年8月号)。翻訳にキャス・サンスティーン『入門・行動科学と公共政策』(勁草書房、2021年)、エイドリアン・ヴァーミュール『リスクの立憲主義』(勁草書房、2019年)、シーラ・ジャサノフ『法廷に立つ科学』(監訳、勁草書房、2015 年)など。