2020.02.13

記者が現地取材するから伝えられること――金正男暗殺からパキスタンの格ゲー事情まで

東南アジアや南アジアで取材を続けている、朝日新聞の乗京真知記者。マレーシアから金正男暗殺事件のスクープを連発し、パキスタンから若者の格闘ゲーム熱をリポートして反響を呼ぶなど、独自の目線で異国のリアルな現状を伝えている。厳しい取材環境に身をさらし、時に命の危険も感じながら、どんな思いで執筆を続けているのか。新聞紙面だけでなく、ネット配信に力を注ぐのは、どうしてなのか。著書『追跡 金正男暗殺』刊行に至る裏話を交えながら、海外の現場に出向いて取材することの意義を聞いた。(インタビュー・構成 / 岩波書店 大竹裕章)

一人で数カ国をカバーする特派員たち

――海外にはどれくらいの特派員がいるのですか?

朝日新聞には2300人ほどの記者がいますが、このうち海外に住む特派員は50人ほどです。2016年9月に特派員となった私は、イスラマバード支局長として主にアフガニスタンとパキスタンを担当していました。2019年7月からは肩書がアジア総局員に変わり、アフガニスタンとパキスタンに加えて、東南アジアの取材もお手伝いするようになりました。

200近くある世界の国々を特派員50人でカバーするので、おのずと特派員1人が複数の国を掛け持ちすることになります。支局長である日本人記者1人を現地助手数名がサポートする態勢で、イスラマバード支局もそうでした。ただし、取材のハブとなるワシントンや北京、ロンドンなどには、複数の日本人記者が配置されています。

――取材は現地の言葉で行うのですか?

中国語や韓国語、フランス語、スペイン語などのメジャーな言語をのぞけば、特派員のほとんどは英語に頼って取材をしています。英語ができる助手を雇うことで、現地語に訳してもらい、現地の人たちとやりとりします。

たとえば、パキスタンではウルドゥー語やパシュトゥー語など様々な言語が使われているので、助手の通訳がなければ取材が成立しません。一方で、都市部に限れば、英語が話せる人は結構います。かつてイギリスの植民地だったこともあり、高等教育を受けている人は英語が話せるのです。助手が休みで私一人の時などは、町中で思いがけずネタを拾った場合でも、周囲の10人ほどに声を掛ければ、片言の英語を話す人が見つかり、助けてくれます。

――昨年はパキスタン東部ラホール発の記事「格ゲー業界騒然!パキスタン人が異様に強い理由、現地で確かめてみた」が大きな話題になりました。その取材の場合はどうでしたか?

世界を驚かせていた新星のプロゲーマー、アルスランさんとは、英語で話すことができました。彼はその後、国際大会を連勝し、大きなスポンサーが付くようになったので、英語がさらに磨かれました。同じ記事に登場した「うるさがた」の宗教指導者とは、助手を介してウルドゥー語でやりとりをしました。

金正男暗殺の現場となったマレーシアも、かつてイギリスの植民地でした。ほとんどの取材先と英語で話すことができました。警察や裁判所、病院の資料の多くが英語で残されていて、自分で資料を読み込むことができたのも大きかったですね。

ビーチリゾートのつもりが遺体安置所へ

――イスラマバード支局長時代の2017年2月13日に金正男暗殺事件が起こり、2年半にわたって取材することになります。どういった経緯で長期取材に取り組むことになったのですか?

事件が起きたころ、私はある国際会議を取材するため、支局があるイスラマバードから会場となる東南アジアのビーチリゾートに向かっていました。普段はイスラム圏の乾燥地帯で取材していましたので、仕事といえどもビーチリゾートに行けることになり、少々心浮かれて移動していたわけです。

中継地のタイで現地行きの飛行機に乗り換えました。席に座り、携帯の電源を切ろうとしたときです。上司から一通のメールが届きました。「いまバンコクか? 突然だが、マレーシアに行ってほしい」。暗殺事件の取材に人手が必要だと言うんですね。そこで私は乗ったばかりの飛行機から慌てて降り、マレーシアへと向かいました。

ビーチリゾートに行くはずが、マレーシアの遺体安置所へ――これが、取材の幕開けでした。

――世界的な大事件で、マスメディアも多く集まっていたかと思います。取材当初の状況はいかがでしたか?

日中韓をはじめ欧米や中東のメディアの報道陣が数百人集まっていました。遺体安置所や裁判所の前には報道カメラが並び、場所取りでもめて殴り合いを始めるカメラマンもいました。

ところが、2週間、1カ月、2カ月と時が経つうちに、節目をのぞいて外国人記者を見かけることは少なくなっていきました。世界はめまぐるしく動いていて、記者たちはリアルタイムのニュースを優先せざるを得ません。どこまで粘るか、どこで見切るか。引き際の見極めも重要です。

――では、なぜ乗京さんは現場に通い続けたのですか?

日が経つに連れて、取材がしやすくなっていく実感がありました。駆け出しの頃から10年近く日本で事件を取材して学んだのは、中身の濃い情報は、報道陣が引いたときや捜査本部が解散したときなど関心が薄れたころに出てくる、ということでした。

謎を解く手がかりを得るために、いろんな立場の人に会いました。捜査員だけでなく、遺体を取り扱う病院関係者や遺留品の分析にあたる専門家、事件取材が長い地元記者などにも接触を試みました。

ある施設では、昼休みに出てくる職員を待って、「ランチですか?」とランダムに声を掛けたこともありました。ほとんどは門前払いで「ノー、ノー」「記者でしょ」と追い払われましたが、なかには「用件は?」と関心を示してくれる人もいました。ひょっこり現れた記者の生態を、面白がって観察していたのかもしれませんね。私が「日本のフクイで生まれた米農家の出身」などと自己紹介すると、相席を許してくれる人もいました。

取材相手への訴え「歴史の担い手になってほしい」

――少しずつ関係を作って、情報をもらえるようになっていくということですね。

そうですね。取材で気をつけているのは、相手がある程度の情報をシェアできる環境が整うまで、無理強いをしないということです。不用意に情報が漏れれば、捜査の妨げになりかねません。雑談には応じても事件のことは話せないという相手のスタンスを尊重します。

時が経てば、捜査の妨げになりにくいタイミングというのは、自然と巡ってくるものです。その一つが、先ほど言った「捜査本部が解散した」タイミングです。金正男暗殺では、事件から1カ月半ほどたったころ、北朝鮮の圧力に抗しかねたマレーシア首相が捜査中止を命じ、遺体を含む重要証拠を北朝鮮側に渡してしまうという事態が起きました。

担当者たちからすれば、それまで国の威信をかけて捜査をと言われていたのに、急に捜査をやめろと言われたのですから、面白くありません。執務室にマットレスを敷き、泊まり込みで続けた捜査が、外交の邪魔だと一蹴された瞬間でした。このまま真実が葬られてしまうのは残念でした。せめて判明した事実だけでも記録に残せないか。歴史の担い手として力を貸してほしい。そう掛け合った私に、ごくわずかですが、何人かの取材先は振り向いてくれました。「まだマレーシアにいるのか」とあきれ顔でしたが、笑っていました。雑談に応じてくれる関係は、こうして生かされることになりました。

――それが取材の突破口となったのですね。

いくつかの未公開資料が手に入ったのですが、歯抜けの資料も多く、全てのページをそろえるための追加取材が必要でした。資料の存在を知ってから入手するまでに2年以上かかったものもありました。助手の手を借りながら公判の起訴状や証言など公の資料も取りこぼさないように残していきました。書き留めたメモは、400ページを超えました。

見えてきた金正男の「人柄」と孤独

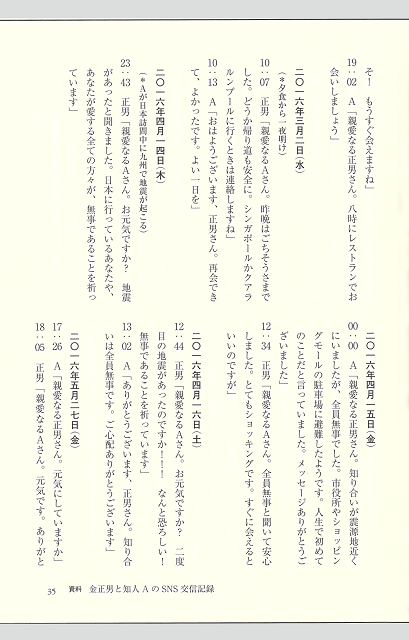

――こうして集まった一次資料の中でも、本書に掲載された金正男氏のSNS交信記録や、2人の実行犯の供述調書は出色です。暗殺の謎解きに大きな役割を果たしています。

SNSの交信記録が存在することは、事件直後から気づいていました。金正男氏には心を許した友人が何人かいて、ある特定のSNSを使っていたという確かな情報があったからです。警察や情報機関は金正男氏の足取りの解明を断念していましたので、生前の動きを明らかにするのは記者の務めかもしれないと思いました。いろいろなツテを辿って、1年後、ある関係先から交信記録を受け取りました。

――その交信記録からは、友人との食事や家族を気遣う様子など金正男氏の素顔が見えてきます。率直に言って、礼儀正しく気遣いの感じられるやり取りは、一般に伝えられる金正男像とはかけ離れており、衝撃的です。

私も交信記録を初めて読んだとき、大きな衝撃を受けました。災害に遭遇した知人を気遣う言葉などからは彼の情の深さが伝わってきて、改めて「この人が殺されたのか」という実感を持ちました。

一方で、紳士的で、品のいい言葉が並んでいることに、違和感も覚えました。北朝鮮当局に命を狙われ、外国の情報機関と頻繁に接触していた彼の日常は平穏であるはずがなかったのに、文面からその様子は読み取れません。たとえ親友にも、いや親友だからこそ、見せられる表の顔と隠さなければならない裏の顔があったのかもしれません。息苦しさを抱えて生きる彼の宿命を感じさせるものでした。

『追跡 金正男暗殺』に掲載されたキムジョンナムと知人のSNS更新記録(抜粋)。災害に遭った友人を気遣う様子が見て取れる】

――人柄のほかにも交信記録から読み取れたことはありましたか?

交信記録は、彼の足取りを探る上で欠かせないものでした。事件の1年前にはパリで療養中の叔母の看病をしていたり、その合間にスイスやドイツなどを旅行したりしたことが分かりました。近年の彼の生活は謎に包まれていましたので、それだけでも貴重な発見だったのですが、さらに見えてきたのは、事件の半年前に懸案だった叔母の手術が終わり、自宅のマカオに帰りやすくなっていた、そしてマカオに帰る道すがらマレーシアに立ち寄る公算が高くなっていた、ということでした。金正男氏がなぜマレーシアに立ち寄っていたのか、なぜこの時期に狙われたのか、という謎を解く手がかりが、交信記録の中に眠っていたのです。相前後して北朝鮮工作員グループがマレーシアにアジトを借り、実行犯の訓練を始めていたのも、納得のいくことでした。

「だまされてもおかしくない」巧妙な工作

――交信記録に並ぶ重要資料として取り上げられているのが、実行犯であるドアン・ティ・フォンとシティ・アイシャという二人の女性の供述ですね。

フォンについては供述調書のほぼ全文が手に入っていたのですが、シティについては供述調書の主要部しか入手できなかったので、代わりに拘置所での発言録を手に入れることで補いました。

これらの資料が重要なのは、2人がどのように絡め取られていったかという「工作のからくり」が生々しく綴られているからです。2人はカメラマンを装った男(工作員)に「いたずら番組に出演しないか」と誘われて、空港にいる見知らぬ男性(金正男氏)の顔に液体を塗り付けました。

2人は逮捕後の調べに「液体に猛毒VXが含まれているとは知らなかった」「本物のいたずら番組だと思い込んでいた」と殺意を否定していました。私は「そんなに簡単にだまされるのだろうか」と2人の主張を疑っていました。読者からも同様の疑問が寄せられていました。

――資料を読んで、2人に抱いていた印象に変化があったのですか?

大きく変わりました。2人がだまされた事情がのみ込めました。資料には、決して豊かではなかった2人の生い立ちや、マレーシアに流れ着くまでの生活ぶり、有名になりたいという夢を見たり貧しさから脱出したいと願ったりする女の子の等身大の訴えが、事細かに記録されていました。報酬に釣られて、いたずらの演技を上達させていく心理を辿っていくうちに、私は「これはだまされても不思議はない」という心証を持ちました。フォンは男の話を完全に信じ込み、シティに至っては男に好意を寄せるまでになっていました。それほど北朝鮮の工作が巧みだったということです。

一次資料から「事件の全貌」を再構築する

――こうした資料の存在から、取材の進め方がどのように変わったのでしょうか?

複数の資料を突き合わせることで、事件が立体的に見えてきました。SNSの交信記録からは金正男氏の視線で事件までの動きを眺め、女性2人の資料からは実行犯の視線で暗殺準備の流れを理解することができました。これに監視カメラ映像や出入国記録などの捜査資料を合わせて検証すると、それまで見えなかった工作員たちの動きも浮かび上がってきました。

例えば、実行犯2人の資料を読み比べると、別々にいたずら撮影の訓練を受けていた2人の撮影地や宿泊先が、思いのほか近いことに気づきます。2人は面識がないため、お互いの動きに気づいていなかったのですが、工作員たちからすれば2人のいたずら撮影をほぼ同時並行で行っていたことになります。金正男氏を確実に殺すために、実行犯2人をどう配置すべきか。どのタイミングで指示を与えて、どのタイミングで現場を離脱するか。工作員たちは、撮影訓練によって実行犯を鍛えると同時に、自分たちの動きもシュミレーションしていたのでしょう。監視カメラや出入国記録からは、撮影訓練の段階から、本番さながらの態勢でいたずら撮影に臨んでいたことが分かっています。複数の資料を組み合わせることで浮かんできた工作員たちの動きをまとめ、工作員の目線で事件を再構築したのが、本書の第5章です。

――貴重な一次資料を入手したことで、独自の見立てのもと取材を進めることができたということですね。

ただし、一次資料が本物なのか、その情報が正しいのかは、入手時点では保障されていません。ですから、その信憑性も確かめないといけません。

理想的には、複数の取材先から資料をもらい、照らし合わせられればいいのですが、難しい場合もあります。その場合、入手した資料の内容が確からしいか、別の取材先や資料にあたって検証をします。取材が長期化した大きな理由の一つが、この裏取りでした。

――せっかく手に入れた情報をすぐには報じることができず、コツコツ情報を集めて裏を取らなければならないというのは、歯がゆいでしょうね。

裏が取れずに、お蔵入りした情報もあります。それまで調査に費やした時間が無駄になったような気がして、少し残念ではあります。ただ、提供者が何らかの意図を持って資料を作ったり書き換えたりしている可能性がありますし、追加取材で見つけた補強材料が記事に説得力をもたらす支えになったりもするので、手を抜いてはいけない作業です。証言や一次資料の入手だけでなく、その裏取りを行うことができたのも、やはり現地にいたからでした。

メディア不況で先細る海外取材網

――ここまでのお話から、世界的に注目された報道成果の背景にある、何度も足を運び、緻密な検証を重ねるという乗京さんの取材姿勢を実感しました。こうした取材を支える海外特派員体制は、どのような状況にあるのでしょうか?

実は、日本のメディアの取材網は年々細っています。費用がかさむ海外取材網を維持するのは容易ではありません。新聞の購読数は右肩下がりで、広告収入も落ち込んでいます。テレビ局も同様に苦戦しています。

先に挙げたパキスタンの格闘ゲームの記事を例にお話ししましょう。イスラマバードから取材地のラホールに出張した場合、交通費や助手・運転手の人件費、宿泊費などを合わせると、1泊2日で取材費が少なくとも計10万円はかかります。バンコクから出張した場合は、その倍は必要です。

記事は30万回近く閲覧されましたが、全文が無料で読めるネット配信記事でしたので、記事自体の収益はありません。記事に添えられた広告や有料記事への誘導効果など副次的な要素をすべて勘案しても、取材費に見合う収益が得られたか、微妙なところです。年に一度あるかないかというヒット記事でさえ、こうした厳しい状況です。日本から遠い場所で起きていることについて、費用に見合うだけの反響が得られる作品を届けられているかどうか、非常にシビアな問題です。

こうした状況ですので、海外取材網を思い切って縮小する日本メディアも出てきています。なかには記者一人が20カ国以上をカバーしなければいけないほど特派員の数を減らした新聞社もあります。私が担当しているアフガニスタンは治安悪化が著しいこともあり、定期的に現地入りしているのは朝日新聞と共同通信だけとなっています。

――メディア業界の厳しさを考えたとき、取材網の縮小は一概に批判できませんが、残念でもありますね。一方で、「外国メディアの報道を翻訳すれば事足りるのでは」という声もありますが……。

外国メディアの翻訳も増えており、年々充実してきていますが、まだまだ数が少ないのが現状です。さらに、外国メディアは日本を意識して取材をしているわけではありませんので、数が増えたからといって十分な情報が届くかは疑問です。

パキスタンのゲーム熱を取り上げる外国メディアは当初、皆無でした。ブームの火付け役が日本生まれの格闘ゲーム「鉄拳」であることや、日本のお家芸であるはずの格闘ゲームのトーナメントをパキスタン勢が総なめにする可能性に光を当てるのは、日本の読者を意識しているからです。

――日本の読者を意識して、何を取材するかを見極めているということなのですね。

その通りです。海外では全く注目されていない現象でも、日本の読者に届けるべき話題がないか、特派員たちはアンテナを立てて情報を集めています。遠くの国で起こっている他人事も、よく調べると日本とつながっていて、実は自分事であったりする。そんな気づきを読者の皆様と共有できることが、特派員の醍醐味の一つです。

「自己責任論」は自分の安全を人任せにしている

――アフガニスタンなどでは危険と隣り合わせの取材も多いと思います。中東地域では日本人ジャーナリストが現地勢力に拘束されたことに対して、自己責任論が唱えられたこともありました。こうした安全性の問題に、どう向き合っていますか?

紛争地に近いところにいる限り、リスクがゼロになることはありえません。報道機関に限らず、国際機関や日本の在外公館、援助団体などが、それぞれの任務に応じて、それぞれのリスクを負っています。

日本政府は危険レベルを地域ごとに色分けして知らせています。これは過去に起きた事件や現地の治安当局から得た情報をもとにピンポイントで色分けしているので、指標としてはとても参考になるものです。

ただ、鵜のみにはできません。危険レベルは日本からの投資や観光客の動向に影響するので、その色分けには常に政治判断が付きまといます。国によってはテロが頻発していても政治判断で危険レベルを低いまま据え置いていたケースもありましたし、かなり昔にあった事件1つを理由に危険レベルを高いままにしている場所もあります。現地の治安当局の色分けと、日本政府の色分けは、必ずしも一致していません。

ですから、危険/安全の絶対的な指標はありません。どこまでなら行けて、どこからは危険なのか、最終的には自分で現地の情報を集め、判断するしかないのです。自己責任論でよく言われるのが「政府が危ないといっているところに行った人が悪い」というものですが、これはとても危険なことです。安全かどうか自分で確認もせず、政府に判断を丸投げしているに等しい。

――ということは、取材するかどうか、自分で見極めることが多いのでしょうか?

はい、危険が伴う取材では必ず自分や助手の安全が確保できるかを考えてから動きます。先に挙げた格ゲーの取材先であるラホールでもテロは起こっています。取材した1カ月後には、取材地の近くで警官や市民ら10人が死亡する爆発が起きました。ちょうどインドとパキスタンがラホール近くで軍事的な小競り合いを続けていた時期でもありました。もし私が取材時に負傷したり、誘拐されたりしていたら、「危険地に行ったからだ」と一部の人たちから批判されていたかもしれませんね。

――行くか行かないかは、具体的にどう判断しているのでしょうか?

私はラホールの治安状況を日ごろから観察していて、不測の事態が起こる可能性がゼロでないことを理解していました。ラホールに限らず危険地近くで取材するときには、自分がそのリスクを減らすために十分な準備をしているか、他に取れる手立てはないかを考えて行動に移します。リスクを最小限に減らす工夫が可能で、そこに伝える価値が高いニュースがあると判断すれば出かけます。逆にどれだけ価値が高いニュースがあっても、自分の手に負えないリスクがある場合にはあきらめます。リスクと価値を天秤にかけて、行くか行かないかを決めるのは自分であって、政府ではありません。

過日アフガニスタンで銃殺されたペシャワール会の中村哲医師は、危険度の高い東部の激戦地で、大きなリスクを背負いながら人道支援を続けておられました。激戦地であるがゆえに世界の援助団体が次々に撤退し、中村医師の粘り強い活動が地域の命綱になっていました。中村医師はリスクを負わなければ成し得ない事業によって、多くのアフガニスタン人の命を救ってきました。

中村医師のように、弱者を救うためにリスクを覚悟しながら危険地にとどまる援助関係者が、アフガニスタンにはいます。現地の叫びを伝えるためにリスクを覚悟してカメラを構えるジャーナリストたちが、パキスタンにはいます。世界的に見れば、国籍や宗教を超えて人助けのためにリスクに立ち向かう活動は、称賛されることはあっても、非難されることはまれでしょう。

海外取材の面白さをマルチチャンネルで発信する

――本書は、朝日新聞のウェブ媒体である「朝日新聞デジタル」や「withnews」での連載「金正男暗殺を追う」がもとになっています。新聞紙面に載せるかネットで配信するか、記者によって優先度が違ったり好みがあったりするのでしょうか?

数年前まで、私と同じアラフォー世代以上の記者の間では、記事は「まずは紙」に載せるもので、ネット配信は添え物だ、という意識が強かったと思います。紙面は数百万の購読者に記事を届けられる翼であるとともに、この日は何が一面で何が三面記事かという価値判断も合わせて示すことができる器でもあります。目当ての記事を読んだ後、その横の記事、また横の記事と目をとめてもらえるのも紙面の面白さです。これまで興味がなかったニュースも一度読むとなんとなく事情が分かり、また続報が気になってくる。そんな情報との出会いの場になる紙面を大事にしたい、という思いがあります。

ただ、読者の紙離れが進む中で、ネット配信の重要性が増しているのも事実です。掲載スペースに限りがある紙面と違い、ネット空間はスペースを気にせずにたっぷり書き込める利点もあります。特に金正男暗殺事件のように、時間をかけて深掘りしなければならないテーマには向いているように思えました。紙面での掲載を待たず、先にネットで仕掛けようという発想で、デジタル部門と連携して始めたのがwithnewsでの連載でした。連載に寄せられた反響を受けて、withnewsだけでなく朝日新聞デジタルや朝日新聞紙面にも記事をコンスタントに載せ、最終的には書籍としてまとめることになりました。

――一つの取材成果を、様々な媒体で発信するということですね。

複数の媒体での発信という点は、先述の格ゲーの記事も同じです。あの記事もwithnewsが発端で、反響を受けて朝日新聞デジタルや新聞紙面にも切り口を変えて掲載したほか、ネット上でマンガにもなりました。

ネットの反響を追い風に媒体を広げていく手法は、アメリカ社会の深層をえぐった『ルポ トランプ王国』(岩波新書)の著者・金成隆一記者も同様です。これからの記者、とりわけ取材環境が厳しくなっている特派員は、深掘りしたテーマを一回書いて終わりにするのではなく、想定する読者や切り口を変えて複数の媒体に載せる発信力が、ますます求められていくのだろうと思います。

新聞記者が現場に足を運んで取材できる年数は、意外と短いものです。40代になれば、若手の記事を監修するデスク役になったり、他部門に移ったりすることも多いので、一線で取材できる期間は平均して15年とか20年くらいかもしれません。

そんな中で、私が没頭した金正男暗殺事件の取材は、2年半の月日をかけるだけの謎を秘めた、難解なテーマでした。記者人生で、あと何回、こうした長期テーマに巡り合えるかもまた、どれだけ現場に肉薄できるかにかかっています。

プロフィール

乗京真知

1981年、福井県生まれ。朝日新聞アジア総局員。少年期をブラジルで過ごし、神戸大学法学部で国際関係論を学んだ後、朝日新聞に入社。仙台総局や名古屋報道センターで主に事件や災害を担当し、米コロンビア大学東アジア研究所(専門研究員)、国際報道部を経て、2016年9月からイスラマバード支局長としてパキスタンとアフガニスタンで取材し、2019年7月から現職。趣味は釣り。