2016.12.02

64年東京五輪「日の丸カラー」の選手団公式服装をめぐるもう一つの問題――石津謙介は監修者たりえたか

0.はじめに

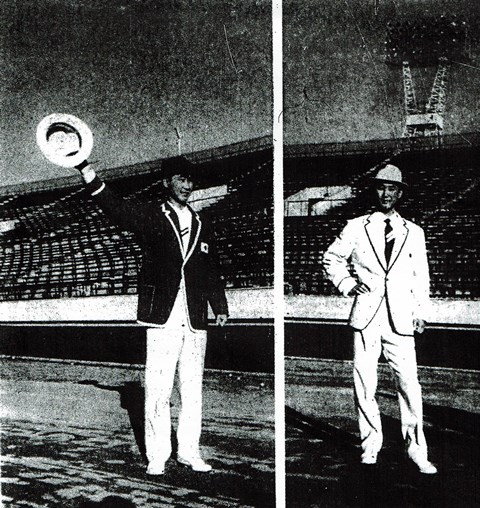

2016年9月6日、Yahoo!ニュース特集に拙稿「64年東京五輪『日の丸カラー』の公式服装をデザインしたのは誰か」が掲載された。「1964年の東京オリンピックで日本選手団が身に着けていた赤と白の公式服装(開会式用ユニフォーム)は、メンズアパレルブランド『VAN』の創業者として知られる故石津謙介によるデザインであるというのが通説になっているが、当時の資料や関係者の証言から、東京神田で日照堂という洋服店を営んでいた望月靖之によるデザインであることが明らかになった。あのユニフォームが誕生するまでの歴史を辿ってみよう」というのがその趣旨である。

1964年に全国の百貨店で行われた東京五輪開催記念ウィンドーディスプレイの様子を収めた写真。「デザイン 望月靖之」と書かれたプレートが置かれている。(ダイドーリミテッド所蔵)

そこで、筆者は、石津の親族の経営する石津事務所が「石津は監修者として選手団公式服装のデザインに関わった」と話していること、しかし、そのことを裏付ける資料は確認できていないということに触れた。媒体の特性と字数の限界から、そこでは、それ以上の情報を示すことができなかった。

一方で、2016年9月7日、『スポーツニッポン』によって、「64年東京五輪公式服デザインは仕立服店主だった!石津氏は監修の立場」というタイトルの記事が配信された。そこには筆者の名前も登場する。筆者は、『スポーツニッポン』の取材は受けたことがないので、おそらく、これは、前日6日付けで共同通信社が配信した記事の末尾の「監修したことを示す資料は残っていないという」という一文を掲載せず、新たに独自のタイトルを付けて配信したものだろう(注1)。困ったことである。こうしてまた歴史がいい加減に伝えられる。筆者の問題提起がきっかけとなって、これまで何の裏付けもなく「石津謙介デザイン」と言われてきたものが、今度は、何の裏付けもない「石津謙介監修」に書き換えられるなら、問題提起をした意味がなくなってしまう。

そんな経緯もあって、「石津謙介は64年東京五輪選手団公式服装の監修者たりえたか」というもう一つの問いに対する回答も含めて書くべきことを書くことにした。

先に結論を示すことにするが、石津謙介が64年東京五輪の選手団公式服装のデザインを監修していた可能性はきわめて低く、そのデザインが決定される過程に彼が何らかの形で関わりを持った可能性はあるが、それは、決して、監修と呼べるような中心的役割ではなかっただろう。

服飾史研究に付きまとう困難として、こうした著名なブランドや服飾デザイナーをめぐる物語の書き換えは、しばしば、それを愛好する人々の感情的反発を招くことがある。通説の誤りが指摘されてなおその〝焼き直し〟が続けられることもある(注2)。服飾というものが個人のアイデンティティに深く関わる領域であるがゆえの困難だろう。本稿もまたそうした反応を引き起こすかもしれないが、重要なことは、「これまでそう言われ続けてきたから」ということにとらわれず、何が実証可能な歴史であるかを見極めることだ。

(注1)2016年9月6日(夕刊)の『東京新聞』にはこの末尾の一文までを含む記事が掲載されている。

(注2)64年東京五輪の選手団公式服装が望月靖之と彼の率いるテイラーたちの仕事であることは、既に、2014年1月の段階で、服飾評論家の遠山周平のブログで指摘されており、また、それ以前から、望月の出身地である山梨県版の新聞ではしばしば彼の功績が取り上げられてきた。

1.問題を見誤らないための前提

この問題をめぐって、しばしば、「デザイン」というものの定義の難しさを指摘する声に出会うことがある。服飾における「デザイン」と「制作」の線引きは極めて難しく、それゆえ、「64年東京五輪の選手団公式服装をデザインしたのは誰か」という問いの答えは容易に見つからないだろうという指摘である。

「デザイン」の定義が難しいというのはその通りである。「デザイン」と「制作」の線引きが難しいというのもよく言われることだ。しかし、そのことはこの問題と全く関係がない。

この問題の核心は、「デザイン」「監修」「考案」「発案」「プロデュース」「ディレクション」いずれの言葉を使うにしても、64年東京五輪の選手団公式服装が決定される過程で石津謙介が中心的役割を果たしたということそれ自体に大きな疑問符が付くという一点に尽きる。そのことは裏付けられるのか裏付けられないのか。それが問題の核心である。だから、石津が中心的役割を果たしたという前提のもと、「どこまでが石津の仕事で、どこからが望月の仕事で、『デザイン』と『制作』の境界はどこにあるのか」という議論に時間を費やすことには意味がない。

もっとも、概念定義をめぐる指摘は、秩父宮と望月、あるいは、望月と「ジャパンスポーツウェアクラブ」のテイラーたちの関係については有効だろう(注3)。

以上の三者に大同毛織(現ダイドーリミテッド)を加えた四者が64年東京五輪の選手団公式服装の誕生に深く関わっていたという事実は、多くの同時代資料によって裏付けられる。そして、望月が、ヘルシンキ大会(1952年)の時に秩父宮から「公式服装には日本のナショナルカラーを表現すべきである」との示唆を賜り、その後、赤と白の二色こそが日本のナショナルカラーであるとの結論に至ったということ。さらに、彼が、ローマ大会(1960年)の公式服装として、襟に白い縁取りのある赤のブレザーと襟に赤い縁取りのある白のブレザーの二つを提案したところ、JOC(日本オリンピック委員会)は前者を却下し、後者を採用したということ。以上の経緯は、60年当時の新聞報道から裏付けられることで、それによって、64年のインタビューにおける望月の回想が〝後付け〟として語られたものではないことが明らかになる(注4)。望月は、そのリベンジとして、大同毛織とともに「赤」の研究を続け、イタリアやフランスの服地を参考に染め上げた赤いマットウーステッドの生地を披露したところ、JOCの「服装小委員会」で委員長を務めた青木半治が真っ先に賛成に回ったことから、四年後の東京大会においてようやく彼の悲願が実を結んだのである(注5)。

ローマ大会の選手団公式服装として望月が提案した二つのデザイン(『東京中日新聞』1960年3月26日より)

たった今述べたように、公式服装にナショナルカラーを取り入れるというアイデアを最初に示唆したのは秩父宮であり、望月はそのアイデアを具現しただけであるから、デザインをしたのは望月ではなく秩父宮と言うべきであるという考え方もできなくはない。服のディテールは当然テイラーたちとの話し合いの中で決定されていったはずで、そのことを考慮に入れると、望月一人の仕事ばかりに光を当てるべきではないのかもしれない。こうした議論においては「デザイン」というものをどう定義するかが重要な意味を持つ。

(注3)「ジャパンスポーツウェアクラブ」とは、望月がヘルシンキ大会(1952年)の選手団公式服装の調整のために結成した「東京テーラース倶楽部」を前身として生まれたテイラーのグループである。なお、望月自身はテイラーではない。望月の洋服店である日照堂の関係者たちは、「望月さんはデザイン画は描いたが、型紙を起こすことはしなかった」と話す。ちなみに、望月の1991年の名刺には、「『愉しきもの』スポーツ、服飾デザイン、園芸、旅、読書、麻雀」とある。「望月は『仕立服店主』だからデザインはしていないのではないか」との声を耳にすることがあるが、服飾デザイナーの肩書で仕事をしている者だけが服飾デザインをするわけではない。

1991年の望月の名刺。「『愉しきもの』スポーツ、服飾デザイン、園芸、旅、読書、麻雀」とある。(個人蔵)

(注4)「試作品できる:ローマ五輪のブレザー・コート」『朝日新聞』1960年3月18日。「白の上下に:五輪ブレザー」『朝日新聞』1960年3月19日。「ローマ五輪のブレザー:清潔か情熱かあなたはどちらを?」『東京中日新聞』1960年3月26日。「日本代表選手団ブレイザーコート完納パーティ盛会」『洋装タイムス』1964年10月1日。「ブレザー物語」『装苑』1964年10月号。「五輪服装史アテネから東京まで:桧舞台を飾る〝裏方さん〟達」『日繊ジャーナル』1964年10月号。

(注5)青木半治「真紅のブレイザーコート」望月靖之『ペダルを踏んだタイヤの跡』巻頭、栄光出版、1985年。望月靖之「オリンピック日本代表選手のブレザーの由来」『体協時報』1988年11月号。

2.資料を誤読しないための前提

以下は、ある資料をめぐるややこしい話である。ややこしい話ではあるが、それがきちんと踏まえられてこなかったこともまた、「石津デザイン説」の拡散の要因の一つであろう。

東京オリンピック組織委員会が1965年に編纂した『オリンピック大会資料1~6』という資料がそれだ。今回、調査を進める過程で、メディア関係者を含め、この資料を誤読している人に一人ならず出会うことがあった。

この資料の「被服」という項目を見ると、1964年2月1日に設置された「服装審議会」に関する記録が収められており、そこには、森英恵や芦田淳とともに、スタッフ用ユニフォームのデザインを手がけた人物として石津謙介の名前がある。スタッフ用ユニフォームには、審判、通訳、誘導、警備など様々な種類があり(注6)、石津のデザインは、審査の結果、作業員と用務員の男性用ユニフォームに採用されている。

14種類からなるスタッフ用ユニフォーム。向かって右から二番目が石津のデザインした作業員および用務員の男性用ユニフォーム。色は黄土色である。(『オリンピック大会資料1~6』より)

(注6)ここでは、それらをまとめて「スタッフ用ユニフォーム」と表現することにするが、『オリンピック大会資料1~6』では「大会の運営に従事する者の制服」と表現されているほか、当時の新聞雑誌では「役員の服装」「役・職員が着用するユニフォーム」などと表現されている。

『オリンピック大会資料1~6』に選手団公式服装に関する記載はない。そのため、そこから、無理矢理に、「石津謙介の名前はあるから、公式服装をデザインしたのは石津で、何かの事情でそのことが書かれていないだけなのだろう」という解釈をする人がいるようである。

あらゆる資料を扱う時、その資料に何が書かれているかということ以上に重要なのは、その資料がどのような性質のものであるかということだ。この部分を押さえないまま資料の読解を試みると、しばしば、そのために、誤読や拡大解釈が起こる。

選手団公式服装の選考を主導するのは、東京オリンピック組織委員会の「服装審議会」ではなく、1963年8月28日に設置されたJOCの「服装小委員会」であるということ。まずこの点を踏まえておかなければならない。後述するように、「服装審議会」と「服装小委員会」の間では連携が取られることもあったようだが、こうした管轄の違いから、選手団公式服装とスタッフ用ユニフォームの選考過程に関する記録は別々の資料に収められており、前者については、JOCの上位団体にあたる日本体育協会が編纂した『第18回オリンピック競技大会報告書』を見ることになる。

そこには、望月の名前も石津の名前もない。そこから分かることは、「服装小委員会」が青木半治をはじめとする8名のJOCの委員たちによって構成されていたこと(注7)、そして、選手団公式服装の依頼先が「大同毛織(加工ジャパン・スポーツウェアクラブ)」だったということだけだ。これは別段驚くに値せず、オリンピックの公式報告書はその後もしばしば選手団公式服装のデザイナーを明記していないのだが(注8)、望月が64年東京五輪の選手団公式服装をデザインしたということはダイドーリミテッド所蔵資料をはじめとする同時代資料から裏付けることができる。一方、石津については、そうした裏付けとなる資料が見つけられず、むしろ、反証材料となる資料の方が多く残されている。

(注7)ちなみに、そこには、「監修」という立場が存在したことを示唆する記述は見られない。

(注8)例えば、アトランタ大会(1996年)の選手団公式服装は芦田淳がデザインし、監修を森英恵が務めたが、『第26回オリンピック競技大会報告書』には、「森英恵氏に監修依頼」としか書かれておらず、芦田淳が確かにそれをデザインしたということは当時の新聞報道によって初めて裏付けられる。

3.検証(1)―― 石津事務所を訪ねて

石津事務所は、石津謙介が64年東京五輪の選手団公式服装のデザインを監修したと主張している。少なくとも、筆者は、2016年8月10日にYahoo!ニュース編集部の記者とともに石津事務所を訪れた際にそのような説明を受けた。

取材に応じていただいたことには今でも感謝している。何かを暴いたり批判したりするために始めた研究でもない。しかし、歪んだ歴史が伝えられようとする危険が目の前に横たわっているのを見過ごすべきではないだろう。端的に言って、取材の前後を含めた彼らの発言には一貫性がなく、筆者に対してなされた説明はそれ自体が既に破綻していた。行きがかり上、そのことはどうしても明らかにせざるをえない。

3-1.取材の記録から

そこには、石津の長男である石津祥介氏(81)とともに、同事務所の広報を務める40代ぐらいの男性(以下、A氏と言う)も同席した。取材は1時間以上に及んだが、彼らが特に力を入れて主張したのは以下二点だった。

・他の著名な服飾デザイナーや建築家を見ても、その人物の名前を冠した仕事の全てを本人が手がけているわけではない。実際デザインをしたり図面を引いたりするのはデザイン事務所や建築事務所のスタッフである場合が多い。「本当は石津さんは(64年東京五輪の選手団公式服装を)デザインしてないんじゃないですか?」と言ってくるのは、そうした業界の仕組みを知らない人々である。

・石津謙介が、「監修者」あるいは業界的な言葉で言う「マーチャンダイザー」として、選手団公式服装を含む64年東京五輪のユニフォームの仕事を統率する役割を果たしたことは当時の資料から見ても事実である。

そこで、石津謙介が誰から何をどのような形で依頼されたかという疑問に対する明確な説明は得られなかった。祥介氏は、「赤にしたのは、国旗カラーですから、『何で?』ではなくて、『そうするのが当たり前』。今だって、アメリカとかイタリアはそれぞれ国旗カラーを主体にやるじゃないですか。あとは、ブレザーである以上、赤っていうのが一番ベーシックな色ですから」「エピソードみたいなのはあんまり聞いてないですね。というのは、あの仕事は、社長業を離れて石津謙介個人でやる〝先生業〟としての仕事ですから。あまり会社へは持ち込んできませんでした」と話した。また、A氏は、こちらが望月の存在を示唆すると、「数年前に、本当は望月さんがやったんじゃないですか?と言ってくる人がいて、うちでは、それ以来、できるだけ、『監修をした』と言うようにしてきました」と言った。

しかし、「石津本人から聞いていることや資料に基づいて言えることとして、監修をしたのは事実です」と言い、そこで、先に「資料を誤読しないための前提」として注意を促した東京オリンピック組織員会編纂の『オリンピック大会資料集1~6』のコピーが示された。

A氏は、「レディースに関しては森英恵さん、芦田淳さん、桑沢洋子さん、石津謙介さんは入場式のあの服及び清掃員のユニフォームも含めてとかいう形で依頼されたんだと思います。資料から見ると、選手団の服のデザイナーの隊長が石津謙介であり森英恵さんでありということなので」と説明し、資料に目を落としながら、望月が石津の指示を受ける従属的な立場にあったということを強調した。

3-2.「名前を冠した仕事」ということをめぐって

さて、「他の著名な服飾デザイナーや建築家を見ても、その人物の名前を冠した仕事の全てを本人が手がけているわけではない」という主張をめぐって、なるほど、後年、「石津謙介デザイン」ということが通説化していたのは事実だが(注9)、既に触れた通り、64年東京五輪の選手団公式服装が石津謙介の名前を冠した仕事であったということは同時代資料によって否定される。64年当時の資料にはそれをデザインした人物として望月靖之の名前があり、一方で、石津を主題に書かれた当時の文章に彼がそれをデザインあるいは監修したという記述は見られない(注10)。

彼らが例に挙げた建築事務所の場合に即して言えば、いつの間にか、巷で、ある仕事の発注先として当時の資料に登場する無名の建築事務所とは別の著名な建築事務所がその発注を受けたかのように語られていたというのと同じである。だから、業界の仕組み云々は全く関係がない。

(注9)「石津デザイン説」がいつ頃どのようにして拡散されたかということについては別途検証が必要だが、今後の検証のための覚書として以下のことに触れておきたい。1995年に開催された「戦後のライフスタイル革命史:永遠のIVY」展と同時に日本経済新聞社から刊行された同名の書籍には、「VAN」の関係者や愛好者による60年代当時の回想が多く収められている。しかし、そこでは、誰も、64年東京五輪の選手団公式服装のことを話題にしていない。Yahoo!ニュース特集の記事でも触れたように、同年にパルコから刊行された『ストリートファッション1945-1995:若者スタイルの50年史』には、「VANの石津謙介が東京オリンピックの男子選手用のブレザーをデザイン」とあることから、この頃には、既に、「石津デザイン説」が通説化していたと考えられるが、一方で、当時は、まだ、「VAN」の歴史を語る言説と「石津デザイン説」との間に距離があったということになる。

(注10)1964年度のFEC(日本ファッションエディターズクラブ)賞受賞者は石津謙介だった。FEC賞とは、様々なメディアのファッション担当記者たちがその年最も業界に貢献した人物一人を選んで贈る賞であるが、石津の受賞を報じた当時の新聞雑誌の記事は、彼の一年間の仕事を振り返るくだりで選手団公式服装について何も言及しておらず、彼の活躍を最も詳細に記述している1964年12月7日の『朝日新聞』の記事でもスタッフ用ユニフォームのことしか触れられていない。ちなみに、石津謙介の自伝『いつもゼロからの出発だった』(PHP研究所、1998年)でも、スタッフ用ユニフォームの仕事については言及があるが選手団公式服装については何も触れられていない。

3-3.裏付けとして示された資料をめぐって

次に、「石津謙介が選手団公式服装を含む64年東京五輪のユニフォームの仕事を統率する役割を果たしたことは当時の資料から見ても事実である」という主張をめぐっては、A氏が裏付けとして示した東京オリンピック組織員会編纂の『オリンピック大会資料1~6』が裏付けとなりえないということを指摘しておかなければならない。

ここで、再び、この資料に注目しよう。そこおける石津謙介の位置を確認することは、いきおい、そこにおける石津と望月の関係を確認することでもある。何故なら、望月もまた、服装審議委員の一人として、スタッフ用ユニフォームの選考に携わっていたからである。

「服装審議会」は、伊東茂平、諸岡美津子、丹下健三、秦万紀子、今和次郎、勝見勝、望月靖之、有馬真喜子の8名にJOCの委員で「服装小委員会」のメンバーでもある柴田勝治と近藤天、さらには、東京オリンピック組織委員会事務局総長と次長の2名を加えた合計12名の委員によって構成されていた。ちなみに、これら12名の委員のうち、主導的役割を果たしていたのは伊東茂平と諸岡美津子(ともに服飾デザイナー)で、1964年2月8日、彼らによって、スタッフ用ユニフォームの指名コンペに参加する服飾デザイナーおよびテイラーが選出された。安東武男、芦田淳、石津謙介、伊東達也、小林秀夫、久我アキラ、国方澄子、桑沢洋子、西田武男、宮内裕、森英恵、斎藤主司、今井文治の13名である(注11)。つまり、「服装審議会」において、石津は、望月を含む12名の服装審議委員によって審査される立場にあった。

先述の通り、この資料に選手団公式服装に関する記載はなく、石津と森に優越的役割が与えられていたと読める記載もないわけであるから、A氏が裏付けとして示した資料は、A氏の主張を否定する材料にはなりえてもそれを裏付ける材料にはなりえないということになる。

ちなみに、森英恵事務所は、森が64年東京五輪の選手団公式服装のデザインあるいは監修に携わったということを明確に否定している。「森がデザインしたのは選手村の作業員の女性用ユニフォームのみです。選手団の方には関与しておりません。監修を任されたというようなこともありません」との回答だった。この回答は、『オリンピック大会資料集1~6』の記載内容と一致している。

(注11)『オリンピック大会資料1~6』には、「2月8日伊東委員から14名の服飾デザイナーの推薦があった」とあるが、その名簿を見ると、13名の名前しか記載がない。その後の審査の記録には名簿に名前のなかった杉野芳子が登場するので、記載漏れの可能性がある。

3-4.主張の一貫性をめぐって

それでも、石津事務所が長く一貫した主張を続けてきたのであれば、石津に近い人物の「証言」として、いくらか顧みるべきものがあるかもしれない。しかし、彼らの発言内容には変遷が見られる。

2007年4月に刊行された『DANKAIパンチ』第5号の記事において、A氏は、「東京オリンピックで日本選手団が着てた赤いブレザーって、謙介さんデザインなんでしょ」という問いかけに対し、「それ、この間も親父(祥介氏)と『どうなんだろ?』って話してたんだけど、たぶん監修をしたんだとは思う」と答えている。64年東京五輪の選手団公式服装と石津謙介の関わりについて、彼ら自身が確かな何かを把握しているわけではないということをうかがわせるやり取りである。

一方、2013年11月28日の『繊研新聞』に掲載された「赤いブレザーからそれは始まった」と題する広告記事では、『男子専科』元編集長の近藤恒介と祥介氏との間で、「石津謙介さんがデザインした真っ赤なブレザーが印象的だったことはたしかですね」「選手団のブレザーは親父がデザインし、生地は大同毛織製で300以上のテイラーが縫製して仕上げたと聞いています」というやり取りが交わされている(注12)。そこには、「監修」という言葉は登場しない。また、事実関係をめぐって不確かな部分があるということをうかがわせる発言も見られない。

2013年11月28日の『繊研新聞』に掲載された広告記事

(注12)『繊研新聞』編集局の説明によると、この記事は、日本メンズアパレル協会が主催する「ベストドレッサー賞」の広告企画の一つとして持ち込まれ、その企画に基づき、石津祥介、近藤恒介、小久保恵司による鼎談の模様を同紙の記者が文章に起こしたものであるという。

しかし、2016年8月10日の筆者の取材に対し、彼らからは、先にまとめたような話とともに、「石津謙介がデザインしたということは周りがおっしゃっていることです」「うちは石津謙介がデザインしたということはそんなに主張していません」といういささか言い訳めいた発言があった。ちなみに、A氏は、2016年8月29日に別の報道機関が電話取材を行った際には、「『監修』に当たるのではないかと推測している」「関わったことを裏付ける確たる資料はない」「具体的に何をしたかはっきりしたことは分からない」「プロデューサーのような役割だったと思う」と回答したと聞く。

さらに、Yahoo!ニュース特集の拙稿や『東京新聞』の記事によって従来の通説に疑問が投げかけられた2016年9月6日には、石津事務所のホームページに掲載されている年表の「1964年(昭和39年)」の記載内容が特に説明もなく「オリンピック選手ユニフォームデザイン」から「オリンピックユニフォームデザイン監修」へと書き換えられた。また、同日中に、同事務所のFacebook公式ページには「下界では様々な話が出ているようですね。全部僕がやりました!なんて言ってないですよ僕は」「KEN from 天国」という投稿があった。

以上のように、(1)石津謙介は64年東京五輪のどのユニフォームの仕事にどのような関わり方をしたのか (2)彼らの主張の裏付けとなる資料はあるのか (3)彼ら自身がこの問題について確信を持って主張できることがあるのか これら全てをめぐって彼らの発言には一貫性がない。

こうした発言内容の変遷も踏まえると、石津事務所の主張を信用のおけるものと判断することはできず、彼らから今後何か新しい発言が出てきたとしても、まずはそれを疑ってかかるべきだと注意を促さざるをえない。

4.検証(2)――残された可能性、あるいは石津事務所を離れて

本稿のはじめに触れた通り、石津謙介は64年東京五輪の選手団公式服装のデザインが決定される過程に何らかの形で関わりを持った可能性がある。その可能性は、石津事務所の主張が信用のおけるものであるかということとは切り離して検討されなければならない。何故なら、彼らの主張が破綻していたということは、それ以上でもそれ以下でもなく、そのことによって、彼らの主張と異なる形で石津がそこに携わっていた可能性までもが否定されるわけではないからである。

ここでは、その可能性の検討に必要な三つの材料を示した上で考察を試みることにしたい。

4―1.確認すべき日本体育協会周辺の状況

現在の私たちにとって、望月のような注文服業者は縁遠い存在である。そして、どこか、地味なイメージがある。一方、「VAN」が牽引した60年代のアイビーブームは比較的よく知られている。それゆえ、あれだけの有名人だった石津は容易に望月に指示を与える役割を担いえただろうと考える人が多いようだが、当時の日本体育協会(1988年までJOCの上位団体)の周辺には、そうした服飾デザイナーの介入を許さない特殊な状況があった。

JOC第11代会長を務めた柴田勝治(1911-1994)は、望月の自伝『ペダルを踏んだタイヤの跡』(栄光出版、1985年)の冒頭に寄せた文章の中で、東京大会の前後において、「各種の国際大会に参加する日本選手のブレザーは日照堂」というのが当たり前だったと述べているが、とりわけ、オリンピックの選手団公式服装の仕事は、ヘルシンキ大会(1952年)以来、望月と彼の率いるテイラーたちの専売特許であった。そこには、Yahoo!ニュース特集の記事で触れた〝日大コネクション〟と言うべき望月の人脈に加えて(注13)、戦後の物不足の中で、彼が生地の調達に有利なルートを持っていたということも関係しているようだ(注14)。当時は、まだ、オリンピックそのものが現在のように商業化されておらず、アマチュア同士のつながりによって運営されていたということも見落とされるべきでない(注15)。

(注13)さらに、望月は、ヘルシンキ大会以前から、各大学の制服を仕立てる指定商となっているテイラーたちを束ねる役割を果たしており、それゆえ、一度に何十着もの選手団公式服装の調製を請け負うことが可能であった。こうした条件もまた、日本体育協会が選手団公式服装の仕事を望月に一任するに至る過程で有利に働いたことだろう。望月の自伝によれば、1946年3月、望月が、生地の配給がないため卒業式に着用すべき制服がない大学生が多いことを不憫に思ってGHQに陳情したところ、これが受け入れられ、生地の配給に合わせて制服指定商の組合が結成されることになった。この組合は、統制経済から自由経済への移行を乗り切れずに解散したようだが、1951年2月、再び、望月が音頭を取って、「東京学生服連盟」という組合が結成された。「東京学生服連盟」は間もなく「東京テーラース倶楽部」と名前を変え、この「東京テーラース倶楽部」のメンバーに大阪と名古屋のテイラーを加えて結成されたのが「ジャパンスポーツウェアクラブ」である。

(注14)望月は、日大水泳部出身で「フジヤマのトビウオ」と呼ばれた水泳選手の古橋廣之進ととりわけ懇意だった。古橋は、1951年に大同毛織に就職しており、そのことも手伝い、望月と大同毛織と日本体育協会の間には強固な結び付きが形成されていったようだ。

(注15)2016年9月12日、東京オリンピック組織委員会で最年少職員(当時)として国旗担当職員を務めた吹浦忠正氏(75)にお話をうかがった際にも、「あの頃のオリンピックはアマチュアが集まって作り上げたんです。今と違って。勝見勝さんとかは有名ですが、確かにそういう人たちも関わっていましたが、全体としては、そういう有名な人ではない人の仕事が多い。選手の服を有名なデザイナーに頼んだっていう話自体ちょっと違和感があります」「石津謙介さんが組織委の建物に出入りしていたことは覚えていますが、公式服装に関わっている人という認識は全くなかったですね。あれ(選手団公式服装)は誰もが日照堂の仕事だと思っていました」との証言があった。

以上のような日本体育協会周辺の状況をうかがわせる1963年の資料がある。

オリンピック特集が組まれた1963年5月号増刊の『デザイン』(美術出版社刊)がそれだ。そこには、同誌の編集者(無記名)と建築家の浜口隆一のやり取りが収められており、それによると、いざ取材を始めてみたところ、既に進行中の東京オリンピックのデザインワークの意思決定を行う主体が複数に分散しており、中には、「デザイナー不在」の部門もあることが分かったため、この号の後半では、そうした問題点を補完するような若手のデザイナーたちによる「提案」を掲載することにしたという。そこには、石津の右腕として知られたくろすとしゆきによる提案も収められている。選手団公式服装を含むあらゆるユニフォームの「デザインはすべて共通に」「選手はグレー、役員は黒、ガイドはブルーというように」色で変化をつければよいという提案である。

そこにくろすの提案が掲載されることになった経緯をめぐる彼らのやり取りを引用してみよう。

浜口 オリンピックの服装についてはデザイナー不在ということはありますか?

――もともと体育協会というのがアマチュア精神のメッカみたいなところですから、一般のデザイナーには絶対にデザインは頼まないわけです。昔からオリンピックのブレザーコートとかユニフォームは、全部体協に寄附されてくるわけです。布地でも大きなメーカーが、自分のところのものを提供しようと躍起になっています。ですからほとんど駄目だという感じです。

浜口 しかし、そういう場合にも、材料はテキスタイル・インダストリーから出るとしても、ドレスデザイナーは参加できそうなものだが?

――それには、ある洋服屋さんの集まりがあって、一応決まったものがつくられるわけです。これは国際的な競技には大事なことなので、たいへん意気ごんでいたのですが、結局VANジャケットの方に、色の問題として提案してもらったにとどまりました。

「ある洋服屋さんの集まり」とあるのは「ジャパンスポーツウェアクラブ」のことだろう。そこに彼らではなくくろすが登場することになった経緯の詳細は分からない。この頃既に「服装審議会」の設置に向けた何らかの動きがあり、石津がそれに関係していたことからの流れで依頼されたか、単純に、若者たちの間で人気の「VAN」の関係者ということで依頼されたかのどちらかだろう。

いずれにしても、この数か月後には、選手団公式服装の試作品の仮縫いが始められ(注16)、1963年10月1日には、「ジャパンスポーツウェアクラブ」の主催で、日本体育協会や東京オリンピック組織委員会も後援に加わり、「オリンピックブレザーパレード」というファッションショーのようなものが開催されていることから(注17)、少なくとも、この時点まで、日本体育協会周辺の状況に大きな変化はなかったと考えられる。

(注16)「ブレザーコートを試作:まずは選手用を八着」『朝日新聞』1963年8月21日。

(注17)「東京五輪ブレザーパレード:日本古来の色で…」『朝日新聞』1963年10月2日。

4―2.「アイビー」周辺からの批判

くろすとしゆきは、先の『デザイン』1963年5月号増刊の「提案」の中で、「オリンピックの選手団の服は皇太子の服とともに、時代ばなれしている。流行をとり入れることに軽ハクな、ミットモナイことだと信じこんでいるんじゃないだろうか。これは本人達の責任ではない、まわりにいるワケのわからない連中や、ファッションにはまるで興味を示さない、技術がなによりだと思いこんでいる洋服屋の責任だ。ユニフォームはオーダーなんかするよりも、安くてセンスの良いレディメードで十分だ。最近のレディメードのサイズは豊富にそろっている。選手団のほとんどは既成サイズで十分間に合うはずだ」と述べている(注18)。

(注18)くろすは、1964年11月号の『メンズクラブ』に掲載された「あいびいあらかると」という記事において、「日本のオリンピック・チームのユニフォームは赤のブレザーだそうだ。スラックスは白だという。日の丸の配色をそのままイカしてみました。というところなんだろうが、あまり感心した組合せとは思えない。第一、スタイルも着こなしもあまり良くない日本人が、そんな派手なブレザー着て似合うかネ。着る御当人だって悪デレしちゃうにちがいない」とも述べている。

Yahoo!ニュース特集の記事でも触れた通り、石津謙介もまた、1964年6月7日の『読売新聞』で、「貧乏人の注文服:東京オリンピックのブレザーコート」と題し、東京五輪に参加するアメリカ選手団の公式服装が既製服であることを引き合いに、日本選手団のそれが注文服であることを痛烈に批判していた。さらに、「VAN」「JUN」に次ぐ第三勢力となるべく誕生したメンズアパレルブランド「JAX」の伊藤紫朗は、1964年9月14日号の『平凡パンチ』に掲載された「替え上衣:あなたのためのストックブレザー」という記事の中で、唐突に、「ところで、わかっちゃいない洋服屋のオッさん連中がよってたかって作った、今度の日本のオリンピック選手団のブレザーはどうだろう」という批判を差し挟んでいる。

こうした当時の資料からは、注文服に代わって台頭しつつあった既製服のブランドを手がける彼らの間で、選手団公式服装の仕事が依然注文服業者によって独占されていることに対する不満が渦巻いていたのではないかという想像が働くのだが、ここでは、ひとまず、東京五輪の前後において、選手団公式服装をめぐって、注文服業者に敵愾心を燃やす彼らの姿があったという事実を指摘しておきたい。

4-3.可能性を示唆する資料

先述の通り、『第18回オリンピック競技大会報告書』からは、JOCの「服装小委員会」が青木半治をはじめとする8名のJOCの委員によって構成されていたということしか分からない。また、『オリンピック大会資料1~6』にも、選手団公式服装が決定される過程に「服装審議会」の関係者が携わったことを裏付ける記述は見つけられない。

しかし、一方で、次のような資料がある。

1964年3月3日の『読売新聞』の記事には、同年3月 2日に行われた「第二回服装小委員会」に「伊東茂平、諸岡美津子氏ら服飾研究家」が招かれ、さらに、3月11日に国立競技場で行われる予定の試作品展示会で「関係者や服飾研究家に再検討してもらい、よければ同日決定」とある。伊東茂平と諸岡美津子と言えば、「服装審議会」におけるスタッフ用ユニフォームの選考で主導的役割を果たした服装審議委員である。この記事は、JOCの「服装小委員会」と東京オリンピック組織委員会の「服装審議会」の間で連携が取られていたことを裏付ける非常に重要な意味を持っている。

以上のような連携が裏付けられたところで、石津は、服装審議委員ではなく指名コンペの参加者の一人であるため、そこから、ただちに、石津も選手団公式服装の仕事に携わりえたと考えるのは飛躍なわけだが、もう一つの同時代資料を踏まえた時、その可能性はより現実味を帯びたものとなって浮上してくる。その資料とは、「五輪服装史」という連載の一環として1964年9月号の『日繊ジャーナル』に掲載された、先の石津の「貧乏人の注文服」批判に対する反論記事だ。そこには、次のような一節が見られる。

「ブレザー製作を担当する大同毛織やJ・S・C側は『およそナンセンス』として一笑にふしているが、石津氏の論は、日本の服飾界の現状をいささか知らなすぎることで、かえって驚くくらいである。率直にいえば海外を見分し帰国した人がよく日本の悪口をいう、あのセンスがうかがえるし、しかも東京大会の服装審議会の下部の専門家委員の一人として日本選手団のブレザーの一部を担当しているだけに、不快な印象すらうける。」

「服装審議会の下部の専門家委員」とあるのは、指名コンペの参加者として選出された13名の服飾デザイナーのことだろう。それでは、「日本選手団のブレザーの一部を担当」とあるのはどのように理解すべきだろうか。

この一文を読み解くために必要な材料として、今更ながら、ここで、選手団が身に着けるブレザーに二つの種類があったということを確認しよう。一つは、公式服装の上衣である例の赤いブレザー。もう一つは、「平服ブレザー」あるいは「平常着ブレザー」と呼ばれる紺色のブレザー。後者は、選手たちが式典以外の場面で着用するためのもので、金色の三つボタンにセンターベンツ、下にはダークグレーのスラックス(女子はボックスプリーツのスカート)が組み合わされた。いずれも、JOCの「服装小委員会」の選考を経て決定されたが、『第18回オリンピック競技大会報告書』によると、平服の選考は遅れ、公式服装の色が既に「第一回服装小委員会」(1964年2月3日)で決まっていたのに対し、平服の色は「第三回服装小委員会」(同年3月11日)まで決まらなかった(注19)。

東京大会の選手団平服(『体協時報』1964年9月号より)

(注19)この平服もまた注文服として制作されたが、『第18回オリンピック競技大会報告書』や『日繊ジャーナル』1964年10月号の記事によると、こちらは、生地を提供した日紡のバレーボール部(日紡貝塚チーム)のユニフォームを松坂屋が制作してきたつながりから松坂屋のテイラーたちによって手がけられたようだ。

以上のことを踏まえて、先の「服装審議会の下部の専門家委員の一人として日本選手団のブレザーの一部を担当している」という一文を読むと、少なくとも、次のような四通りの理解が可能になる。

・「一部を担当」とあるのは、選手団が身に着けるブレザーのうち、公式服装のブレザーの選考過程に携わったという意味である。

・「一部を担当」とあるのは、選手団が身に着けるブレザーのうち、平服ブレザーの選考過程に携わったという意味である。

・「一部を担当」とあるのは、選手団が身に着けるブレザーのうち、男子用ブレザーの選考過程に携わったという意味である。

・「一部を担当」とあるのは、ブレザーを限定するための表現ではなく、選考過程の一部に携わったという意味である。

これらのうちのいずれが〝正解〟であるかは分からない。分からないが、先の『読売新聞』の報道も踏まえると、選手団のユニフォームをめぐって、「服装小委員会」と「服装審議会」の間で連携が取られており、石津もまたその連携の中で何らかの役割を果たしていたことは確かだろう。

なお、この記事の内容が事実誤認に基づくものである可能性は低い。それと言うのも、『日繊ジャーナル』は、翌10月号で、この連載の最終回として、望月や伊東を含む関係者のインタビューを掲載しており、「服装小委員会」と「服装審議会」それぞれの位置付けは正確に把握していたと思われるからである。

4―4.考察と仮説

以上の材料を踏まえた時に言えることは、石津謙介は、64年東京五輪の選手団公式服装のデザインが決定される過程に何らかの形で関わりを持った可能性があるということ、しかし、だからといって、彼を〝主役〟とする筋書きが可能になるわけではないということだ。

先述の通り、1963年10月1日に「オリンピックブレザーパレード」が開催された時点で、選手団公式服装の仕事は望月と彼の率いるテイラーたちによって主導されており、彼らよりさらに上位の存在として石津のような服飾デザイナーの入り込む余地が残されていたということは考えにくい。石津が選手団公式服装の仕事に携わったとすれば、それは、1964年に入り、「服装審議会」の設置が具体化を見せ、一方で、「服装小委員会」の選考が最終段階に入った頃(注20)、「服装審議会」と「服装小委員会」の間で何らかの連携が取られたその時だろう。問題は、そうした連携の中で石津の果たしえた役割がどのようなものであったかということだが、資料から判断する限りで、伊東茂平ら「服装審議会」の関係者とともに選考過程の一部に携わりえたという以上のことは不明である。「第三回服装小委員会」で「関係者や服飾研究家に再検討してもらい、よければ同日決定」という1964年3月3日の『読売新聞』の一文を踏まえて想像を働かせるなら、おそらく、既に前年から検討が重ねられてきた選手団公式服装のデザインの細部について意見を述べるというようなことであったろう。

(注20)選手団公式服装のデザインは、「第一回服装小委員会」(1964年2月3日)、「第二回服装小委員会」(3月2日)、「第三回服装小委員会」(3月11日)を経て最終決定に至った。

しかし、繰り返しになるが、石津が関わりを持ったのが選手団公式服装のブレザーであったか、一方の平服ブレザーであったか、あるいはその両方であったか、確かなことは分からない。この点については、新たな資料による裏付けが求められるところである。

ここで再び本稿が掲げる「石津謙介は64年東京五輪選手団公式服装の監修者たりえたか」という問いに立ち帰るなら、「服装審議会」の関係者の一人として意見を述べることがあったかもしれないしなかったかもしれないというレベルのことを拠り所として、「石津謙介監修」と言うことはできない。それを「監修」と言うのは、「監督すなわち多くの者を取りまとめ指揮・指導すること」という「監修」の語義からしても明らかな言語矛盾であろう。

さて、ここで一つの仮説を立てることにしよう。

石津が64年東京五輪のユニフォームの仕事に携わっていたことは確かである。すなわち、彼は、東京五輪をめぐって、望月や日本体育協会の関係者たちとほとんど同じところで仕事をしていた(注21)。石津は、そこで、注文服業者がやたらと幅を利かせているのを目の当たりにして何か思うところがあったのではないだろうか。そうした日本体育協会周辺の状況は、物資調達がままならなかった頃の彼らの働きゆえのものだが、視点を換えてみれば、石津のような既製服業者から活躍の機会を奪うものでもあった。石津がそれに不満を持ったとしても不思議ではない。その発露として、彼が、先述の『読売新聞』に掲載された「貧乏人の注文服」批判を書いたと考えることはそう無理のある推論でもないだろう。

(注21)本文中でも触れた通り、服装審議委員を務めた柴田勝治と近藤天はJOCの委員で「服装小委員会」のメンバーでもある。

――――――

最後に、以下の二つのことを強調して本稿を締め括りたい。一つは、石津謙介が東京五輪の選手団公式服装の仕事に携わっていなくとも、彼が手がけた「VAN」の服飾史的意義は揺るがず、また、同様にして、「VAN」の服飾史的意義がいかに大きなものであろうと、それは、望月靖之という一人の人間の仕事とそこに込められた思いがいい加減に扱われることの免責理由にはなりえないということ。もう一つは、今後、新たな資料が発見ないしは公開された時、歴史の記述に再び何らかの修正が求められる可能性も決してゼロではないということである。

【追記】

2016年11月17日、筆者は、石津謙介の右腕として知られたくろすとしゆき氏(82)にお話をうかがう機会を得た。非常に貴重な機会であったと思う。

2007年7月26日から2016年9月8日まで、JOCのホームページには、64年東京五輪の選手団公式服装に関するくろす氏のインタビュー記事が掲載されてきた。それをデザインしたのは石津謙介であるという内容だった。

くろす氏によると、この記事の内容はくろす氏の実際の発言に相当編集が加わっており、くろす氏ご自身の記憶としては、石津謙介が東京五輪の仕事に携わっていたことは確かだが、64年当時から、くろす氏を含む「VAN」の関係者たちは、あの選手団公式服装が石津によって手がけられたものであるとの認識は持っていなかったという。一方で、64年頃に石津から「オリンピックのブレザーのデザイン画を描いてくれ」「色は赤」との指示を受けたことがあり、上記インタビュー記事のために秩父宮記念スポーツ博物館で行われた対談でもそのことには触れたという。しかし、この「オリンピックのブレザー」というのが、正確に何のためのものであったか、選手団公式服装なのかスタッフ用ユニフォームなのか、最終的にどこに提出されたかといった詳細は分からず(注22)、そのデザイン画が選手団公式服装の原案になったというニュアンスでそう語ったわけではないようである。また、対談の際の印象として、「石津謙介がやったことにしたいみたいな雰囲気」があったそうだ。

筆者は、当初、くろす氏のこうした説明に対して半信半疑だったのだが、確かに、他の機会におけるくろす氏の発言は、「あの当時は金ボタンのブレザーは派手すぎてなかなか売れなかった。オリンピックを期に風向きが変わり、VANへのブレザーの注文も増えていった」という点である程度一貫しており(注23)、上記インタビュー記事の「発言」だけが不自然に浮き上がっていることは事実である。あるいは、ほとんど〝捏造〟に近い形で編集が行われたのかもしれない。ちなみに、JOCと秩父宮記念スポーツ博物館に問い合わせたところ、当時の担当者の他界や移動などによって詳細な事実関係の確認は困難であるとの回答だった。

なお、くろす氏は、本稿で言及した1963年5月号増刊の『デザイン』に掲載されていた記事についてはほとんど記憶がなく、「63年だと、『VAN』の人間に話を聞きたくて僕に取材を申し込むってことはまだないはずだから、まず石津に依頼が来て、石津が僕に回したんだと思います」とのことであった。

(注22)『オリンピック大会資料1~6』には、スタッフ用ユニフォームのコンペのために石津を含む13名の参加者たちから合計147点のデザイン画が提出されたとの記録がある。石津は、最終的に採用された作業員と用務員の男性用ユニフォーム(黄土色)のほかに、少なくとも、最終審査で採用されずに終わった「事務局一般職員及び事務局職員に準ずる者」と「守衛、競技運営本部要員」の男性用ユニフォームのデザイン画を提出していたはずであるから、くろす氏が依頼されたという「オリンピックのブレザーのデザイン画」はそのためのものであった可能性もある。

(注23)例えば以下の資料を参照。くろすとしゆき「『第二の黒船』来たる」『スポーツ文化』第3号、2006年7月。くろすとしゆき「1964年男性カジュアルファッションの幕開け」『オリンピック1964-2006』メディアバル、2006年。くろすとしゆき「アイビーはとんかつ。日本流にアレンジしたアメリカンファッションだった」『日本の男服:メンズファッションの源泉』神戸ファッション美術館、2013年。

プロフィール

安城寿子

1977年東京生まれ。服飾史家。JOA(日本オリンピック・アカデミー)会員。学習院大学文学部哲学科卒。お茶の水女子大学大学院博士後期課程単位取得退学。博士(学術)。文化学園大学、横浜美術大学、上田安子服飾専門学校ほか非常勤講師。専門は日本の洋装化の歴史研究。共著に『ファッションは語りはじめた:現代日本のファッション批評』(フィルムアート社、2011年)がある。現在、光文社新書から刊行予定のオリンピックユニフォームの歴史に関する本(タイトル未定)を執筆中。