2018.03.26

患者の名は「近代日本」――西郷隆盛を通して診る日本の病理

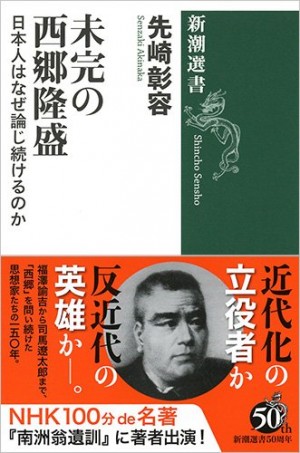

福澤諭吉、中江兆民、頭山満、橋川文三、江藤淳。多くの思想家や評論家が西郷隆盛に魅了され、言葉を紡いできた。その言葉を集めたとき、「近代日本」とその病理が立ち現れる。いまなぜ西郷なのか? 西郷をめぐる言葉から、いったい何が見えてくるのか? 『未完の西郷隆盛』の著者、先崎彰容氏にお話を伺った。(聞き手・構成 / 芹沢一也)

「近代日本」を診断する

――『未完の西郷隆盛』は福沢諭吉から司馬遼太郎まで、西郷を問い続けた思想家たちを取り上げています。どのような問題意識から、本書に取り組まれたのでしょうか?

私たちは、「格差社会」「原発再稼働問題」「少子高齢化問題」など、さまざまな具体的問題に取り囲まれています。一つひとつの問題に対し、鋭い嗅覚をもって提言していくことはとても大事なことです。私自身も現代日本社会を的確に「診察」し、できれば良い薬を「処方」する「時代を診る名医」になりたいと思ってきました。

では名医を目ざして、私が取り組んでいる方法とは何か。一例を示しましょう。

短期的な視野であれば、頭痛や鼻水や高熱を「風邪」と診断し、症状を止める対処療法がよいでしょう。しかし、もし風邪気味の症状がもっと重篤な病、たとえば白血病や脳腫瘍などに起因するとすればどうか。対処療法では済まないでしょう。

あるいはもしかしたら、加齢や長年の食習慣による成人病かもしれません。だとすれば、眼の前の症状だけに注目せず、さらに患者さんを詳細に診察し、生活習慣を見つめ、あるいは高度な医療機器を用いて調べる必要がでてきます。つまり長期的な視野が求められる。

以上のような問題意識をもち、今年が明治維新から150年の節目の年でもあることをふまえ、日本の近代化全体を俯瞰する研究をしてみようと思いました。それが今回の著作です。私が担当する患者の名は「近代日本」。現在150歳です。

――「近代日本」をトータルに視野に収めよう。そのための視野を確保してくれるのが、西郷隆盛という人物なわけですね。

はい。この間、近代日本はさまざまな病気に罹りましたが、何とか生活改善を積み上げつつここまで生きてきました。1945年と2011年には、生死を彷徨う大病もしています。この、近代日本という患者が、2018年の今また喘いでいる。ではその病原とは何なのか?

近代日本という、あまりに巨大かつ抽象的な概念を、「西郷隆盛」という一人物にフォーカスし、そこに積み上げられた言葉を診察し、腑分けし、まとめたものが今回の著作『未完の西郷隆盛』です。

――西郷自身ではなく、西郷を論じた思想家たちの言説を辿ったのは、そうした理由からなんですね。西郷の周囲にかたちづくられた言説を見ていると、たしかに近代日本の「病理」のようなものがくっきりと浮かび上がってくる気がしました。

西郷隆盛をダシにして、150年間、日本人はああでもない、こうでもないと思想してきた。その特徴を明るみに出すことで、私たちの生きている時代を広い視野から診ようと思って書きました。

この本には、福澤諭吉・中江兆民・頭山満・橋川文三・江藤淳などの思想家・評論家が登場してきます。彼らの西郷への思いは、そのまま「近代日本」を診察することになるでしょう。私たちの生きている社会が、どのような課題=病理を抱えているかを明らかにしようと思ったのです。

反近代主義者としての西郷隆盛

――本日はとくに、戦後日本と西郷についてお聞きしたいと思います。西郷といえば、一般的には右翼の親玉のようなイメージがあります。

改めて私の問題意識を確認すると、「近代日本」という身体を診察し、その病理を指摘する名医を目ざすというものでした。その観点から、非常に面白いのが、西郷隆盛と頭山満という右翼との関係です。

国内最後にして最大の内戦であると言われている西南戦争が明治10年に終わると、武力による反政府運動は影をひそめ、私たちがよく知る自由民権運動が本格化していきます。そのなかに、福岡で後に右翼結社として著名となる「玄洋社」という団体がありました。彼らがじつは、自由民権運動で相当に大きな力を持ったことは、今日、完全に忘れられているでしょう。

その右翼結社のトップが、頭山満という人物です。頭山は西郷に深く傾倒し、西郷隆盛の『南洲翁遺訓』に独自の注釈を施したりもしました。

――「征韓論」を唱えた西郷と、アジア侵略をもくろんだ頭山の組み合わせは、面白いというよりも自然に思えますが。

おっしゃるように、西郷隆盛が今日まで名を残している理由のひとつに、明治6年の「征韓論」があるでしょう。朝鮮半島への武力進出をも辞さない態度を西郷が示し、一旦は使節派遣が決まったものの、大久保利通ら欧米視察から帰国したグループによって阻止された有名な運動ですね。これが原因で、西郷だけでなく板垣退助など多くの政府関係者が下野しました。

では西郷隆盛は本当に、半島に武力進出するつもりだったのか。研究者の間でもさまざまな意見があります。もし武力進出を狙っていたとすれば、それは西洋諸国の帝国主義的なアジア進出と同じ行動になってしまう。弱小のアジア諸国を席巻するわけですから。

しかし西郷の「文明」観を見てみると、どうもそうは思えない。

――どういうことでしょうか?

というのも、西郷は「文明」と「西洋文明」を明確に区別しているのです。

西郷はこう詰問しているんです。西洋文明は、たしかに刑法そのほか優れている部分が多くある。しかし国際関係に眼を転じてみれば、帝国主義的進出を行っている。だとすれば、植民地を増やすことが文明なのだろうか。むしろ弱小国には「慈愛」をもって対応する態度こそ、普遍的な価値をもった「文明」ではないのか。西洋文明は所詮、「西洋」文明に過ぎないのではないか。

また、国内でも文明開化は誤解されている。それは洋装をし、西洋風のビルを建て、華美な生活へと激変していくことだと思われている。これまた「西洋」文明に過ぎず、西郷が考える「文明」とはまったく異なった価値観なのです。

そして、「慈愛」に充ちた「文明」の姿は、一見したところ開発途上国に見え、遅れて見えるアジア諸国の価値観のなかにこそ、生き生きと伝わっていると西郷は考えた。

――西郷は、帝国主義的な西洋文明を相対化したということですね。

はい。西郷は文明を理解する際、従来の学問体系である儒教の概念を用いて表現しようとしました。そこでは、儒教の「天」という概念が重要です。

私たちのあらゆる行為は、「天」によって支えられ、あるいは付与された使命のようなものである。ここに強烈な自負心に支えられた幕末維新期の政治運動が行われました。個人の過激な態度は、その背後に「天」を持ち、一面では過剰な暴力性を押さえられてもいました。

西郷が西洋の帝国主義に対峙しえたのも、儒教的な「文明」観がもつ反暴力性・普遍性のゆえです。こうした反植民地と反西洋化、つまりは「反近代主義」こそ、西郷隆盛だったのではないか。このような見方があります。

――たんなる保守反動としての「反近代」ではなく、西洋的な近代文明に対するオルタナティブという意味での「反近代」ですね。

そうです。しかし不幸なことに、右翼・頭山満によって敬慕された西郷は、戦前の大陸進出の流れのなかで、顕彰されていきました。ここからおっしゃるような西郷=右翼イメージができあがります。

ただし、中国革命では孫文を匿い、インドの革命家ボースを援助した頭山満という人物さえもが、昨今の研究では、そう簡単に「右翼」として片づけられない人物だと言われています。だとすれば、頭山に担ぎあげられた西郷隆盛自身は、さらに捉えにくい人物になるでしょう。

――頭山は傾倒した西郷から、「天」という概念は引き継がなかったのですか?

西郷にはあった「天」の概念は、頭山以降の時代には、私たちの教養から失われていきました。そして、古典的な儒教概念も、新しい西洋文明も、いずれも身についていない人びとが成人していきます。そのため、明治中期以降になると、正義観・社会変革の思想は、「天」の共通性を奪われ、各人が勝手に考える「独善」へと変貌していったのです。

政治思想では植木枝盛、文学では自然主義文学の個人主義の過剰な追求が、明治30年代以降、露わになっていきます。政治も文学も、同じ傾向を帯びていく。そのはじまりが来島恒喜による大隈重信暗殺未遂事件であり、帰結が、大正期の安田善次郎暗殺事件となって露わになるわけです。いずれも独善的なテロリズムに陥っています。

以上の歴史の流れだけを見ても、西郷の「影」がどれほど長く近代日本にかかっているかが分かるでしょう。彼らはいずれも、眼の前の現実社会に違和感を禁じ得ず、暴力をふくめた行動にでました。その意味で、西郷や頭山は明治新政府の歩みに反旗を翻す「反近代主義者」だと言えるはずです。

アメリカ的な価値観とは異なる価値としての西郷

――ところが、そうした意味での西郷の「反近代性」がもつ可能性は忘れられ、戦前の大陸進出の流れのなかで、国粋主義的な右翼イメージが定着してしまったと。こうしたイメージに変容が生ずるのが、高度成長期ですね。竹内好や三島由紀夫といった左右の論客が、西郷を熱心に論じています。

頭山満と西郷との関係で、「反近代」という言葉を使いました。この系譜上に、竹内好や三島由紀夫もいることになります。

その前に、戦後の西郷評価を指摘しておかねばなりません。頭山などに担ぎあげられた西郷隆盛は、当然のことながら、戦後は全否定の評価を受けて出発することになります。西郷は大陸進出の魁であり、戦争への反省は西郷を否定することで開始されたわけです。西郷研究者だけではなく、たとえば日本政治思想史の研究者として著名な丸山眞男なども、西郷にはかなり辛い採点をしています。

私たちが否定的にイメージする際、西郷を、どこか古色蒼然として前時代=封建的な武士の棟梁だと見なしてしまうのも、この時代の影響を引きずっていると言えるでしょう。一方、逆に、復古的であるがゆえに西郷を肯定する人も、じつはこの時代の評価を反転させているだけに過ぎません。

このような評価に変化が現われるのは、おっしゃるように、1960年代に入ってからと言ってよいでしょう。

――なぜこの時期、西郷の評価に変化が現われたのですか?

この時期、早々に経済復興を成し遂げていく戦後日本は、あまりにも急速な回復を見せるがゆえに、さまざまなひずみを伴いました。

たとえば国内において、公害問題が目を覆うばかりに人びとを痛めつけます。水俣病にはじまり、イタイイタイ病、四日市ぜんそくなどが顕在化してくるのは、1950から60年代いっぱいのことです。経済最優先の考え方が、大企業の公害対策の遅れとなり、公害の存在自体を認めない頑なな姿勢を生み出してしまったのです。

また眼を国際問題に転じれみれば、ベトナム戦争ひとつを取ってみても、50年代から75年まで続きます。周知のように、ベトナム戦争はその基地使用もあって、日本とアメリカの関係を考える機会となりました。

戦後の日本は、外交における独自の世界観・国際感覚をもたず、アメリカの政策に右往左往するだけではないのか。そう思って見れば、外交はもちろんのこと、国内の生活スタイルもまたアメリカ的なものを無条件でよしとしていないだろうか? ここに、直線的に邁進してきた戦後日本の高度成長に対し、反省の気運が持ち上がってきたのです。

――戦後日本が推し進める近代化に対して、懐疑的なまなざしが現われたのですね。

はい。その急先鋒は、時事問題に敏感な学生たちと、その先導役としての知識人でした。竹内好はその一人であって、彼は、アメリカ的な価値観とは異なる価値として、文化大革命の中国を肯定的なまなざしで見ることになります。竹内の西洋への懐疑は、当然、アジアへの高い評価となったわけです。

そのとき、これまで否定的にだけ言及されていた西郷隆盛は、どこか、アジアの匂いを放つ存在として復活してくるわけです。反西洋文明=反アメリカ=親アジア(中国)という流れに、西郷は最適の人物として浮上してきた。

―-なるほど、西郷の「西洋文明」批判も、そこにぴったりとフィットしますね。

そうです。西郷の「文明」論と西洋文明批判、アジア弱小国への「慈愛」を主張し、国内では華美な生活を戒めた西郷は、まるで戦後のアメリカ的な価値観に、外交も国内も席巻され、無条件に正しいと思っている風潮への強烈なアンチ・テーゼとして、象徴的に復活してきたのです。

文化を体現した天皇による国づくり

――三島の方はいかがでしょうか?

竹内と比較すると、大変に面白いのが三島由紀夫です。三島の場合、竹内らのように中国共産党を支持する姿勢は断固許せないものでした。日本に共産主義が入ることを、三島は断固拒否したのです。

ところが、では三島は戦後の風潮全体を肯定していたのかと言えば、まったくそうではありません。戦後の日本を席巻する価値観を「戦後近代」と呼ぶとすれば、竹内も三島も「戦後近代」を否定する態度はまったく同じだったのです。

――「近代批判」という点では、ふたりは軌を一にしている。

そうです。では、何が両者を分けたのか。それは医者の例で言えば「処方箋」が違ったのです。竹内も三島も、時代診察=戦後近代への違和感では同じだった。だが出すべきお薬が違ったのです。

三島の場合、毛沢東の中国は断固受け入れられる処方箋ではなかった。三島は、西郷隆盛も傾倒した儒学、とりわけ陽明学に惹かれました。陽明学が含み持つ激しい現実否定と自負心、そして革命思想に惹かれたのです。

西郷隆盛は、陽明学徒であると同時に、勤皇の心を持っていました。三島は西郷こそ、戦後の風潮に変化をもたらし、さらに遡って、明治新政府がつくりあげた近代国家日本さえも否定し、あるべき日本像、すなわち文化を体現した天皇による国づくりをもたらしてくれる存在だと思いました。

――有名な「文化防衛論」ですね。左右の論客がともに西郷隆盛を用いて、「戦後近代」批判をしたというのは面白いですね。

竹内好が「戦後近代」を西郷=毛沢東=アジア的価値で変えようとしたとすれば、三島は、「戦後近代」を西郷=陽明学+天皇=日本的価値の復活で変えようとしたのです。

こうして、その思いは正反対ともいえる違いを孕みつつ、西郷隆盛は復活したのでした。1968年は明治維新から100年の節目だったことも、西郷復活に大きな影響を与えたことでしょう。

全共闘運動とも言われる学生運動が盛んにおこなわれた1968年は、西郷を出汁にして「日本の近代化とは何だったのか」、「私たちが生きている戦後近代とは、どんな病理を抱えていて、どうすれば超克できるのか」が真剣に問われていた。その渦中に、西郷隆盛はいたのです。

天皇制の存在を相対化する

――そうした流れに掉さして、これも重要な思想家として橋川文三が絡んできますね。

はい。竹内と三島が「処方箋」を出したころ、さらに興味深い展開を見せたのが、橋川文三の西郷論でした。

橋川文三とは、先にふれた丸山眞男の弟子筋にあたる日本政治思想史の研究者です。三島由紀夫とも、天皇と政治の関係をめぐって議論を戦わせました。その橋川が、西郷に言及した際、とりわけ注目したのが、西郷の「南島流罪時代」でした。

――西郷は何度も島流しにあってるんですね。

西郷は、30代の壮年期に五年ものあいだ、都合三回にわたり奄美大島・徳之島・沖永良部島に流されています。その際、島の人びとが、薩摩の苛酷な収奪=砂糖栽培の強制と収奪に喘いでいる有様を目撃します。維新期の大動乱が中央政治で行われているとき、西郷は南端の島暮らしをしていたのです。

この時期の西郷については、中央政治での華々しい活躍の前時代ということもあり、研究は手薄でした。また書簡等史料も限られていたことから、それを逆手にとって、橋川は自分の思いを南島時代の西郷に見て取ってゆくのです。

――橋川は南島時代の西郷に何を見出そうしたのでしょうか?

ここで重要になってくるのが、天皇の存在です。日本本土の文化とは、まさしく三島が言ったように、天皇の存在を重視するものでした。大久保利通から伊藤博文にいたる明治維新政府の方針は、日本の近代化は中央集権化であり、それは天皇の存在によって担保されるものでした。

こうした近代的国家体制が整備されてゆく最中、西郷は南島で違う価値観を発見したのではないか。つまり「南島体験」が持つ意味は、天皇制の存在を相対化する契機になるのではないか。橋川文三が、西郷に仮託したのはこうした思想でした。

ここで今一度、竹内好や三島由紀夫を思いだしてください。

橋川がイメージする西郷もまた、「反近代主義」であることは言うまでもないでしょう。しかし一方で、天皇を相対化するという立場は、三島とは相容れません。橋川にとっての近代批判とは、南島時代の西郷のなかに、天皇制を相対化する可能性を読み取る作業だったのです。

三者ともに、日本の近代化に違和感を抱きつつ、処方箋としてのお薬は異なるものを出していたと言えるはずです。

西洋との摩擦熱を感じ続ける

――最後に取り上げられている江藤淳も、近代日本と格闘した文藝評論家です。江藤は、「日本人はかつて『西郷南洲』以上に強力な思想を一度も持ったことがなかった」と書いていますね。

江藤淳がイメージする日本の「近代」とは、簡単に言ってしまえば「西洋的価値観の強制に対して、摩擦熱を感じ続けること」です。それを言葉にすれば夏目漱石の「近代文学」となり、体現した政治家であれば西郷隆盛や勝海舟となります。

西洋は自らの文明と価値観を「普遍的」であると強制してくる。しかし日本から見れば、それは「西洋」文明に過ぎない。受け入れすぎれば日本の歴史や文化は失われる。ではどうすればよいのか? 全面拒絶か、無条件の受け入れか。

江藤が出した答えは、「受け入れざるを得ないが、その際、立ち昇る摩擦熱・違和感を大事にせよ。それを描くこと、感じることが『近代』なのだ」というものでした。

――江藤にとっての「西南戦争」の重要性はそこにあるわけですね。

西郷がひき起こした西南戦争では、官軍は違和感をもたない無条件受け入れ派として描かれ、一方の西郷軍は違和感を主張したとして評価されました。西郷軍こそが日本の「近代」を深く理解し、描けるからです。そして第二次大戦の日本とアメリカの戦いは、西南戦争の西郷軍と官軍と同じ立場である。すなわち第二次大戦は、すでに西南戦争に特徴をすべて曝け出していた。江藤はこう言っているのです。

これまでの竹内好や三島由紀夫、さらには橋川文三などが、近代=明治新政府の政治と考えていたのに対し、江藤は違います。江藤の独自性と魅力は、簡単に明治新政府を批判する反近代の立場に立たないことにあります。江藤は明治国家建設を、西洋文明へ対抗する不可避の作業と考え、肯定的に評価しました。ここが大きな違いなのですね。

なぜ西郷を論じ続けるのか

――副題に「日本人はなぜ論じ続けるのか」とあります。なぜ日本人は西郷を論じ続けるのでしょうか?

以上、縷々述べてきたことからも、解答は出ていると言えるでしょう。「西郷隆盛」という一人物に注目することは、この国の「近代」とは何なのかを明らかにし、また「反近代主義」の立場を知ることを可能にします。

多くの著名な思想家が、西郷をダシに時代診察を行い、自分なりの処方箋を言っているのです。この蓄積を参照しつつ、では2018年の日本をどう診るのか? これが、私の目指す思想史という学問の姿でもあります。

――先崎先生はどう診ますか?

2018年、直近の私たちの眼の前には「グローバル化」という問題が横たわっています。モノだけでなく、カネ・ヒトが国境を超えてものすごいスピードで移動をくり返している。結果、国内社会に眼を転じると、グローバル社会の勝者と敗者が格差問題を引き起こしています。とりわけ現代社会の特徴は過剰なまでの「スピード」にあるわけですが、こうした社会構造が私たち人間の生き方、価値観を翻弄し疲弊させている。

もし、このような前提が許されるなら、私たちは「超近代社会」を生きていることになります。近代が生み出した価値観が、さらに過剰に人間の生き方を呪縛する。先進国中の先進国、日本はまさに超近代社会が孕む課題の最先端だと言えるでしょう。そのとき、私たちは日本の近代化の始まりである150年前にまで遡り、自らの特徴を俯瞰し、病理を適切に見定める必要があるのではないか。「西郷隆盛」という人物は、その最良の手掛かりの一つなのです。

プロフィール

先崎彰容

1975年東京都生まれ。私立立教高等学校卒業。東京大学文学部倫理学科卒業。東北大学大学院日本思想史博士課程単位取得終了(文学博士)。この間、文部科学省政府給費留学生としてフランス国社会科学高等研究院に留学(2006‐2007年、国際日本学専攻)。

現在、日本大学危機管理学部教授。国際基督教大学アジア文化研究所研究員。NHKEテレ『ニッポンのジレンマ』、『クローズアップ現代+』、BSフジ『プライムニュース』他出演。

著書に『ナショナリズムの復権』(ちくま新書2013年6月)、『違和感の正体』(新潮新書2016年5月)。『未完の西郷隆盛』(新潮選書2017年12月)、全訳・解説『文明論之概略』(角川ソフィア文庫2017年9月)。