2016.05.27

テントの入口に響く声――南スーダンでみた誘拐、民族紛争、武装解除のもう一つの顔

シリーズ「等身大のアフリカ/最前線のアフリカ」では、マスメディアが伝えてこなかったアフリカ、とくに等身大の日常生活や最前線の現地情報を気鋭の研究者、 熟練のフィールドワーカーがお伝えします。今月は「最前線のアフリカ」です。

紛争地でのフィールドワーク

2010年から2013年にかけて、わたしは南スーダン共和国の村落部や都市部に暮らすヌエル(Nuer)と呼ばれる人びとの集落で、フィールドワークを行っていた。

パパッ…パパパパパパパパ……

紛争地近く、毎夜のように遠くから聞こえてくる乾いた銃声。日に日に大きく、激しくなってくるその音は、集落への襲撃が近いことを物語っていた。

「みてみて!ニャジャル(注)は大人のくせに銃が怖いんだってー!」

銃声が聞こえるやいなや、さっと自分の小さなテントに隠れてしまうわたしを見て、一緒に暮らしていた子供たちはよく笑い転げていた。

(注)筆者のヌエル名。ヌエル社会で暮らす外国人はヌエル語の名前を与えられることが多い。意味は「歩く少女(娘)」。

現代アフリカの紛争が近代化の産物であることが指摘されて久しい。資源獲得をめぐって台頭する複数の勢力、複雑化する紛争原因、国際社会の介入、宗教的背景・・・。こうした複雑な現実を、インターネットやテレビの報道はわかりやすく解説してくれる。しかしその一方で、こうしたメディアを通じてはなかなか伝わってこなかった紛争の側面がある。例えば、紛争の中を生きる「普通の人びと」の暮らしやものの見方、そして彼らがどのようにして自らを襲った困難な状況に向き合い、それを意味づけ、対処しようとしているのか。

確かに、このような側面を取り上げたところで、それが国際社会や国家が目標として掲げるような紛争解決や平和構築に直結するわけではないだろう。しかし、このようなアクターによる取り組みがなかなか実を結ばず、新たな対立や軋轢のもとになってきた状況を鑑みると、国際社会や国家と「普通の人びと」による現実認識のズレを明らかにする必要がある。

この観点から、ここではわたしが調査の中でみた紛争のもう一つの顔――なかでも誘拐、民族紛争、武装解除――とさまざまな勢力の間で奔走する人びとのものごとの捉え方や対処のわざを紹介したい。

なかには、日本で流通するアフリカの紛争に関する情報からは大きく外れるものや、モラルについて考えさせられる場面もあるかもしれない。これから描かれるのは、約19か月という短い調査期間中にわたしが得ることができたごく断片的な紛争の一場面であることをはじめに断っておきたい(注)。

(注)現代東アフリカ社会における紛争の動態や調査方法にかんしては、日本人研究者による長期のフィールドワークに基づいた微視的な分析が参考になる[e.g. 佐川2011、湖中2015、波佐間2015]。これらの著作から見えてくる現実は、いずれも既存のアフリカの紛争観に大きな問いを投げかけるものである。

悲願の独立達成とその後の紛争の勃発

東アフリカに位置する南スーダン共和国は、60年以上にもわたるスーダン内戦(1955-1972:第一次内戦、1983-2005:第二次内戦)の後、2011年7月、住民投票によって悲願であった独立を達成した。しかしその喜びもつかの間、独立直後から反政府勢力をはじめとするさまざまな勢力の間の武力衝突が相次いで生じた。

2013年12月以降、南スーダンの大統領と元副大統領の政治的対立とともに展開していった内戦は、大統領がディンカ(Dinka)という民族集団出身、元副大統領が冒頭のヌエル出身ということもあり、一部でディンカ対ヌエルという民族集団同士の対立というかたちをとるようになった。わたしが調査を行っているヌエルは、隣接する民族集団であるディンカに次ぎ、南スーダンで2番目に人口の多い民族集団であるとされている。

さまざまな規模で展開する紛争のうち、わたしが目の当たりにしたのは、特に2011年末から2012年にかけて南スーダンの村落部で凄惨化した家畜の収奪や女性・子供の誘拐をめぐる武力衝突と、2013年末に首都ジュバから各地へと広まっていった南スーダン内戦である(注)。

(注)ただし、いずれの調査も紛争発生により中断せざるを得なかった。2011年の紛争の際は、国際連合が手配したヘリコプターに乗って州都に緊急避難をした。わたしが村を脱出して3日も経たないうちに、その村の一部の集落は武装集団に襲撃され、300名余りが命を落とした。その後戦火は避難先の州都へも迫った。冒頭のエピソードはこの時のものである。南スーダン内戦が勃発した2013年末当時は、わたしは首都ジュバにいた。このときは在南スーダン日本大使館の助けもあり、チャーター機で隣国ウガンダに脱出することができた。

次からは、この中でわたしが垣間見ることのできた紛争のいくつかの側面を紹介しよう。

これも「誘拐」?

アフリカの紛争に関するニュースを聞いていると、女性・子供の誘拐やそれに伴う暴力・性暴力に関する報道が後を絶たない。しかし、わたしが目にした「誘拐」は、普段ニュースで耳にする誘拐とは異なる、少なくともわたしにとっては少々意外なものだった。

南スーダンの北東部に位置するジョングレイ州で2011年から12年にかけて発生した武力衝突では、家畜の略奪に伴う女性・子供の誘拐が深刻な問題とされ、またそれが紛争原因の一つともなっていた。

わたしのホームステイ先に、ニャディエン(仮名)と呼ばれる5、6歳くらいの女の子がいた。その家庭には、第一夫人、第二夫人とたくさんの子供たちがいたため、はじめ、わたしはニャディエンもそのなかの一人と考えていた。ニャディエンが、実は当時敵対していた民族集団の居住地から最近連れてこられた子供であることを知ったのは、わたしがその家に滞在しはじめてからしばらくたってからだった。なぜそれに気付かなかったのかというと、彼女は他の子供たちと一緒に遊びまわり、同じ食事をとって暮らすごく普通の子供に見えたからだ。

しかし、わたしのホスト・ファミリーのメンバーはニャディエンを「誘拐してきた」子供だとは決して言わなかった。彼らの説明によれば、ニャディエンはあくまでも「敵から取り戻してきた自分たちの子供」だというのだ。それより3年前、彼らは3歳になったばかりの自分たちの娘を「敵」に奪われた。彼らの考えでは、過去に奪われた自分たちの娘は6歳くらいになっているはずであり、それがニャディエンである可能性は極めて高いのだという。実際にはニャディエンがその娘とは限らないのだが、彼らの説明は全く言い訳じみておらず、淡々と事実を告げているように聞こえた。

南スーダンの農牧民・牧畜民の間で古くから行われてきた家畜、女性、子供の略奪や売買において、略奪された女性や子供は移住先の土地で男の妻や子供となる[エヴァンズ=プリチャード1978]。もともと血縁関係、つまり生物学的親子関係がさほど重視されないこの地域では、ニャディエンがそうであったように、こうした女性・子供も他の家族の成員と同様に扱われるのだという。

ニャディエンの様子を観察していると、ヌエル語の習得が他の子供たちに比べて遅れていることもあり、むしろ他の子供よりも大人たちに気にかけられているようですらあった。わたしとニャディエンは一緒にヌエル語を学んでいったが、すぐに彼女はわたしを追い抜いて流暢にしゃべれるようになってしまった。彼女は、翌年から新しい「兄弟」たちと一緒に、近くの小学校に通うのを楽しみにしていた。

当時、国際機関によって「誘拐」された女性や子供をもとの居住地へと返すという趣旨のプロジェクトが施行されていた。そんなプロジェクトを横目に、ニャディエンは「元の場所に帰るのはいや、ここ(にいるの)がいい」とそっとわたしに教えてくれた。

滞在中、似たような「誘拐」に関連する話もしばしば耳にした。こうした国際機関によるプロジェクトが進行する一方で、「現在(移住先)の夫の方が優しいし、前の夫よりも愛してしまった」、「誘拐先の方が(経済的に)豊かである」などの理由で「戻りたくない」と意思表明したり、誘拐先に戻ろうとしたりする女性がいるのだという。このような噂話がどこかから入ってくるたび、よくホームステイ先の婦人たちは「そういうことはよくあるのよね!」と笑いながら話していた。

もちろん、誘拐それ自体は正当化できない行為である。しかし、古くから家畜をめぐる襲撃とその報復攻撃が行われてきたこの地域では、このような現象は10年、100年単位の長期間に渡る問題として捉え直す必要があるかもしれない(注)。少なくとも、奪った側/奪われた側がはっきりしている短期的な事件を指す「誘拐」の一言では括りきれない側面があるのは確かである。

(注)ただし、たとえ家畜の略奪という古くから慣習的に行われている紛争であったとしても、過去のスーダン内戦中の小火器の流通や交通網・情報網の発達、そして民族集団関係の変化によって、襲撃の質自体が大きく様変わりしていることは考慮されるべきである。

「民族紛争」の脇で維持される絆――敵?それとも親しい隣人?

「誘拐」もそうだが、ある事象を理解しようとする際、わたしたちはそれを表現する言葉とそれにつきまとうイメージからなかなか自由になれない。アフリカの「民族紛争」と聞くと、わたしたちはなんとなく、民族Aと民族Bが対立している構図を思い浮かべる。しかし、このような二項対立的枠組みによってのみもたらされる理解は、しばしばより複雑な紛争の現実を覆い隠す。「民族紛争」の裏側では、こうしたものの見方では簡単にくくれないような、生き残るための人びとの戦略や葛藤が展開していることがある。

2013年末以降継続する内戦が一部でディンカとヌエルという2つの集団の間で「民族紛争」化したことは事実だが、それでもこの内戦を「民族紛争」や「部族対立」としてのみ理解するのは適切ではない。

ディンカとヌエルという隣接する2つの民族集団は、もともと言語や慣習などが似ており、両民族集団間での結婚も非常に多い。例えば、デュック(Duk)と呼ばれる両民族集団の境界地域に暮らす人びとは、「昼はディンカ語、夜はヌエル語を話す者たち」と表現されるほど、誰がどの集団に属しているのかわからない。というよりも、その違いは日常生活において問題にすらならない。こうした地域において、2つの民族集団は「困ったときはお互いさま」という相互扶助関係にある隣人・友人・親族同士である。

わたしのホームステイ先はヌエルの一家だったが、近隣住民はディンカ出身者しかいなかった。家にはしょっちゅうディンカの子供が出入りしていたし、日常的に調理道具の貸し借りなどが行われていた。わたしが滞在していた間、隣人同士のトラブルが全くなかったわけではないが、少なくとも、それらは相手が「ディンカだから」、「ヌエルだから」という理由での衝突ではなかった。

2013年末以降の南スーダン内戦において、あまり注目はされていないが、ディンカと戦わないという選択をしたヌエルの人びと、そしてヌエルと戦わないという選択をしたディンカの人びとがいた。ディンカの住民がマジョリティであるトゥィッチ・イースト(Twic East)という地域では、隣人であるヌエルに対しては、非攻撃的な態度が維持された。この態度は、一部のディンカ住民が、「ホワイト・アーミー(白軍)」と呼ばれるヌエルを中心として構成された武装集団(注)に殺害されるなど、彼らが攻撃に巻き込まれる中でも貫かれたという[International Crisis Group 2014]。

(注)ホワイト・アーミーの構造や機能については別稿を参照[橋本2014]。

また、先にあげたデュック地域の住民は、多くのヌエル出身者で構成される反政府側についたものの、隣人であるディンカに対しては武器をとらないことを宣言したという[International Crisis Group 2014: 29-30]。戦火が迫る中で、彼らは政治家同士の対立やそこから派生した「民族対立」よりも、自分たちの日々の暮らしに関わる隣人関係を維持することを優先したのだった。

もちろん、このように注意深く維持されている隣人関係も、政治家の思想や戦況の変化、それに伴う人びとの不安によって、途端に緊張を帯びたものになる。わたしのホスト・ファミリーが何よりも気にしていたのは、軍事・政治的な緊張が高まったり、その対立が「民族紛争」のかたちをとったりした際、隣人でなくともその他のディンカの住民が、ヌエルだという理由だけで自分たちを攻撃してこないかということであった。隣人のディンカの人びとと友好的な隣人関係を維持するために、ホスト・ファミリーは日常的にさまざまな実践を行っていた。

2011年と2012年の12月31日、ホームステイ先の集落では、歌や踊りと祈り、空に向けて乱射される銃の「祝砲」、そしてウシの供犠で新年を祝う儀式が行われた(注)。

(注)南スーダンの特に村落部では、新年を祝うために銃を空に向け連射することがある。この「祝砲」は、近年ではセキュリティ上の観点から禁止されている。供犠とは供物や動物などを神、神霊、精霊などに捧げる儀式のこと。

「祝砲」の音がようやく鳴りやみ、胸をなで下ろしてわたしがテントの外へ出ると、ウシの供犠が行われるところだった。その場にいたヌエルの人びととともに分配された肉を食べ終えると、一片のウシの前足が残されていることに気付いた。この前足はどうするのかと聞いたところ、「これは母方の祖先を共有する人たちにあげるんだよ」と教えてもらった。ヌエルの文化では、年齢や性別、出自によって食べることができるウシの肉の部位が異なっている。

その前足は、ディンカの隣人に配られた。ヌエルの人びとは、ディンカを「ニャデン」(デンの娘たち)、自分たちヌエルを「ニャトイ」(トイの娘たち)という愛称で呼ぶことがある。デンとトイは、同じ父親から生まれた姉妹であるとされている。それはつまり、自分たちヌエルとディンカが共通の祖先から生まれてきた娘であり、姉妹の関係にあたることを示している。

このように、少なくとも現在の内戦が始まる前には、ディンカの隣人のことをわたしの周囲のヌエルの人びとは共有の祖先を持つ「姉妹」として語り、実際にそのようにふるまっていた。内戦勃発後、ホスト・ファミリーとは連絡が取れていない。彼らの暮らしていた町では、内戦勃発後にはヌエル出身者の「虐殺」、そしてその報復としてのディンカ出身者の「虐殺」が行われたという。彼らが築いてきた隣人関係がどのように内戦下で機能したのか、それとも機能しなかったのか、今では想像することしかできない。

上述のように、「民族紛争」が展開しているその脇で、「普通の人びと」がほそぼそと維持しようとしてきたのは、顔の見える距離にいる人間とのつながりであった。わたしが出会った人びとは、政治家や軍隊の影響を受けつつも、いわゆる「民族対立」からは距離をとりつつ、隣人との良い関係を維持し、自分たちの生を安定したものにしようとしていた。

武装解除が引き起こした悲劇

わたしが南スーダンでの生活の中で強く感じたのは、政府や国際社会が想定する紛争の「解決」方法と、戦地に暮らす人びとにとっての「解決」との間に横たわるズレである。最後に、政府によって行われた武装解除の裏側で国家や国際社会からの偏見や無関心に苦しんでいた人びとの姿を取り上げたい。

「自分の兄弟・友人にすら銃を向けて戦った。自分の銃を、なんとしてでも守らなければならなかった。」

2006年に行われた武装解除を経験した年配男性は、わたしに当時の苦しみをこのように語った。この武装解除では、前述のホワイト・アーミーの成員およそ1200名を含む2000名以上の犠牲者を出すことになった[Young 2007: 25-27]。なかにはこの男性のように、銃を没収しに来た兵士や警察が自分の身内や友人であったというケースもあった。市民から銃火器を没収する武装解除は、一見すると紛争の抑止や紛争解決にとって効果的かのように思われる。しかし、南スーダンではしばしば強制的に行われる武装解除こそが、新たな紛争の火種となってきた。

2012年3月、ジョングレイ州の全家庭に対して武装解除が行われることが決定された。当然、わたしが滞在している家にも武装解除担当の兵士たちがやってきたわけだが、それはわたしが想像していたような生易しいものではなかった。

わが家には、武装解除担当の兵士が朝の7時頃にやってきた。武装解除が行われる日程は知らされてはいても、兵士がどの時間帯に自分の家にやってくるのかは知らされない。事前に銃を隠したり、州外に暮らす親族などに預けたりすることを防ぐためであるという。

朝食をとっていると、頭にダチョウの羽をあしらった兵士と、その部下3名ほどがいきなり現れ、許可もなく家の中を探し始めた。家具や家財は押しのけられ、そのうちにわたしの小さなテントもひっくり返されてしまった。そして鍵をかけていたスーツケースは、銃剣で無理やりこじ開けられた。このように徹底的で、しばしば強引な武装解除は各地で小競り合いを引き起こし、村落部では抵抗する一部の住民と政府軍の間で武力衝突が生じた。

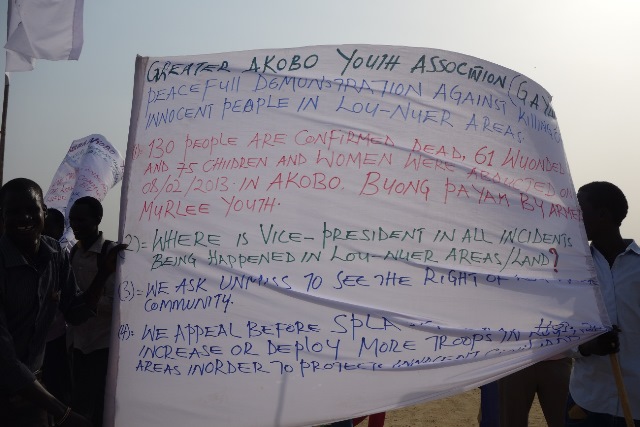

この武装解除の翌年、銃を没収されたあるヌエルの集落が襲撃され、100名以上にもなる死者が出るという痛ましい事件が起こった。州都に住んでいた同集落出身の若者たちはこの事件を嘆き、南スーダン政府に対する抗議のデモを行った。彼らは政府への批判と再武装の要請を記した布を掲げ、町中を走り回り、州知事のオフィスと国連関係施設につめ寄り、暴動をおこしたのだった。

「ホワイト・アーミー」の苦悩

再武装の要請というと自衛という名の下で暴力を正当化しているようにも見えるが、実際、それは彼らの取りうる最後の、そして唯一の手段でもあった。前述した政府に対する人びとの反感は、デモだけでなく時として紛争の引き金にすらなりうる。

2011年末、ホワイト・アーミーはある民族集団の「抹殺」を計画し、その居住区を襲撃し数百~数千人を殺害したとして政府や国際社会から非難を受けていた。当時、国内避難民キャンプにいたわたしは、実際に襲撃に参加し、のちに国内避難民となった15歳~30歳くらいのホワイト・アーミーのメンバーに出会い、話を聞くことができた。

「どうしてあなたは襲撃に参加することを決意したの?」(筆者の質問)

「じゃあ、君だったら一体どうするの?自分の家族や友人が、今にも敵に殺されそうになっていて、政府も国連も、誰も何も手助けをしてくれないってことがわかったら。」

思えば、このときわたしは彼らのおかれている状況や心情について全くの無知あるいは無理解であった。彼は、わたしの軽率な質問に責められているような気分になったのかもしれない。彼らとの会話の中で、わたしは彼らが襲撃に行く前に何度も政府や国際機関に支援を要請したり、敵対している民族集団の代表者らと話し合いの席を設けようとしたりしていたことを知った。しかし、こうした彼らの努力もむなしく、支援も和解の申し入れも受け入れられなかった。最終的に彼らに残されたのは、自分のコミュニティを守るために「敵」を殺しに行くか、それともただただ襲撃されるのを脅えて待つかという2つの選択肢である。

彼らにとっての希望は前者であった。

襲撃の前、ホワイト・アーミーのメンバーは単なる「殺戮者」としての自分たちのイメージに対する不満と、自分たちの攻撃の「正当な」理由を述べる書面をメールで関係各所に送付した。そして6000人から8000人ともいわれる軍勢を組織し、敵対する民族集団の居住区へと攻め入った。書面には、「これまで自分たちは南スーダンのコミュニティを尊重し攻撃を慎んできたが、もうこれ以上は我慢ならない。誰も自分たちの声に耳を傾けてくれない」というような内容が記されていた。

この彼らの攻撃は、甚大な被害を出した後ではあるが、政府関係者らの介入によって止められることになった。襲撃後、自分たちの村に帰った彼らが見つけたのは、焼き払われた自分たちの家と、留守中に襲撃されて命を落とした家族や友人の無残な姿だった。

2013年末、南スーダン内戦勃発の際、ホワイト・アーミーは元副大統領率いる反政府軍とともに戦った。基本的にはコミュニティの自衛を目的として組織されたホワイト・アーミーがこの国家規模の紛争に参加したのは、首都で生じたヌエル出身者の「虐殺」に対する報復感情が理由との見方もある。しかしそれ以前に、度重なる武装解除の「失敗」やこれまで蓄積されてきた政府に対する不信感や反感が関係しているのかもしれない。

テントの入口には

本稿では、わたしが調査の中で垣間見た、報道などではなかなか見えてこない南スーダンの紛争のもう一つの顔を紹介した。現在、南スーダンではさまざまな機構によって和平合意に向けた準備が進められている。国家レベルで取り決められた合意が、果たして本稿で取り上げたような人びとにどのような影響力をもちうるのかはまだわからない。

南スーダンや旧スーダン共和国で生じていた紛争は、これまで「北部のアラブ系住民」と「南部のアフリカ系住民」の対立、あるいは「北部のムスリム」と「南部のキリスト教徒・伝統信仰の信者」の対立、「民族対立」などと説明されることが多かった。この結果、スーダン地域でなかなか終結しない紛争は、人種や文化、信仰の違いに起因するものであるかのような印象をもって伝えられることがある。S.チャルキンスらは、このような二項対立的で単純な紛争の原因の捉え方は、多様であることや所属の違いそれ自体を「悪霊化する」ことであると表現している[Calkins et.al 2015: 4]。

本稿で取り上げたエピソードが示唆するのも、ある集団の所属や背景が違っていること自体が紛争の直接的な原因となるわけではないということであった。このような集団や属性の違いが政治的に利用され、操作される中でスーダン地域の紛争が展開してきたことは多くの研究者によって指摘されている[e.g. Johnson 2003]。

ホワイト・アーミーの成員の不満からも伺えるように、世に流通する紛争理解や、紛争主体に対するイメージのお仕着せが新たな紛争の火種となるのならば、紛争を終結に導かない「悪霊」とは、わかりやすい紛争の解説を求め、誰かにとって都合の良い理解を鵜呑みにしてしまうわたしたちの中に実はひそんでいるのかもしれない。

わたしがいたテントの入り口には、日本にいたのでは決して聴くことのできなかった紛争のただ中を生きる人びとの声が響いていた。彼らの声が教えてくれたのは、一面的な紛争に対する見方では到底理解することのできない、その都度彼らによって意味づけられ、吟味され、時として戦略的に対処されてゆく紛争の側面だった。

わたしは、危ないと思えば日本という安全なテント[Rosaldo 1986, Stocking 1983]に避難し、その入口を閉ざすことができる。その意味で、いくら一時的に経験を共有したとはいっても、わたしと彼らの間の非対称的な関係は変わらない。

とはいえ、政府や国際社会からは距離をとりつつ、顔の見える範囲にいる人間同士の結びつきを重視しながら生きる彼らの姿は、不確定な未来や他者との共存、その中で誤解や偏見に頭を悩ませるわたしたちとどこか重なる部分がある。日本では、南スーダンという国家やそこに暮らす人びとは「支援すべき脆弱な」存在としてみなされることが多い。しかし、大きな勢力に翻弄されつつも、ときとして戦略的に生きる彼らの振る舞いやその対処のわざからわたしたちが学ぶことはまだあるような気がする。

参考文献

・Calkins, S. Ille, E. and R. Rettenburg (eds.) (2015) Emerging Orders in the Sudans. Langaa RPCIG.

・エヴァンズ=プリチャード、E. E. (1978) 『ヌアー族―ナイル系一民族の生業形態と政治制度の調査記録』(向井元子訳)、岩波書店。

・橋本栄莉(2014)「ヌエルの予言者と『ホワイト・アーミー』:独立後南スーダンにおける武力衝突を事例として」『社会人類学年報』40、pp.121-132。

・波佐間逸博(2015)『牧畜社会の共生論理:カリモジョンとドドスの民族誌』京都大学学術出版会。

・International Crisis Group (2014) South Sudan: Jonglei–“We have always been at war”, Africa Report No.221, December, International Crisis Group.

・Johnson, D. H. (2003) The Root Causes of Sudan’s Civil Wars. Indiana University Press.

・湖中真哉(2015)「やるせない紛争調査―なぜアフリカの紛争と国内避難民をフィールドワークするのか―」床呂郁哉(編)『人はなぜフィールドに行くのか―フィールドワークへの誘い』東京外国語大学出版会、pp. 34-52。

・Rosaldo, R. (1986) From the Door of His Tent: The Fieldworker and the Inquisitor. In: J. Clifford and G. E. Marcus (eds.), Writing Culture: The Poetics and the Politics of Ethnography, pp.77-97, University of California Press.

・佐川徹(2011)『暴力と歓待の民族誌―東アフリカ牧畜社会の戦争と平和』昭和堂。

・Stocking, G. (1983) The Ethnographer’s Magic: Fieldwork in British Anthropology from Tylor to Malinowski. In: G. W. Stocking Jr. (ed.), Observers Observed: Essays on Ethnographic Fieldwork, pp.70-120, University of Wisconsin Press.

・Young, J. (2007) Emerging North-South Tensions and Prospects for a Return to War, Small Arms Survey, July.

プロフィール

橋本栄莉

日本学術振興会特別研究員PD(九州大学人間環境学研究院所属)、横浜国立大学非常勤講師。一橋大学社会学研究科博士課程修了。博士(社会学)。専門は文化・社会人類学、アフリカ地域研究、東アフリカ民族誌学。2009年から2013年まで南部スーダンの首都ジュバやジョングレイ州、上ナイル州などに滞在しながら現地長期調査を行った。2013年末の内戦勃発以降は、隣国のウガンダなどに避難した南スーダン難民を追い、引き続き現地調査を行っている。