2017.04.28

タンザニア、土地不足とダム建設をめぐる人びとの葛藤

シリーズ「等身大のアフリカ/最前線のアフリカ」では、マスメディアが伝えてこなかったアフリカ、とくに等身大の日常生活や最前線の現地情報を気鋭の研究者、 熟練のフィールドワーカーがお伝えします。今月は「等身大のアフリカ」(協力:NPO法人アフリック・アフリカ)です。

人口増加と土地不足を抱えて

アフリカには未開のフロンティアが広がっている、というのはもはや過去の幻想だ。アフリカでは今世紀も引き続き人口増加が予測されており、22世紀前半には人口は40億人、世界の人口の4割がアフリカ人ということになる。こうしたなか、現在のアフリカ社会は、土地豊富経済から土地稀少経済への構造変化を経験しつつある(峯, 2014)。

農村部においても学校教育や医療が普及し、それらに大きな費用がかかるようになった今日、農民は換金作物栽培や余剰生産に精力的に取り組むようになった。その結果、より多くの農地が必要となる反面、限られた土地で相続を繰り返し、土地の狭小化がどんどん進んだ。こうした土地不足の影響で、たとえば焼畑農耕の休閑地や家畜を放牧する草原といった、それまで地域の人びとによってゆるやかに共有されてきた土地が、個人によって囲い込まれるという事例が多数報告されている(山本,2013)。

増え続ける人口と開墾地・・・それらのしわ寄せはどこへ及ぶのだろうか。本稿は、タンザニアの小さな農村を舞台に、土地問題を抱えた他民族による季節湿地の開墾と、都市人口をまかなうためのダム建設計画という、ふたつの出来事に翻弄される人びとの対応を紹介し、アフリカの土地や開発をめぐる現代的な問題について考えたい。

多様な環境の有効利用

わたしは、タンザニアの中央部に位置する首都ドドマから約100キロメートル北に位置するF村で、サンダウェという民族の生業活動と資源利用について研究している。

サンダウェは19世紀中頃まで、遊動しながら狩猟採集を基盤とする生活を送ってきたと考えられている。一方で、家畜や作物がかれらの社会に普及した歴史も比較的古く、19世紀後半にドイツの植民地行政官が訪れた際には、多くのサンダウェはすでに定住し農耕をおこなっていたと報告されている。

サンダウェが暮らす地域は降水量が少ない半乾燥地帯で、他地域のタンザニア人から、「カラカラで、ブッシュ(藪)しかない場所」だといわれている。しかし、実際のこの地域は、地形や土壌成分の細かな差異によって複雑に植生が変わり、狭い地域のなかにも多様な景観が広がっている。そして、そうした自然環境の多様性を活かして、サンダウェは狩猟採集とともに、農耕や小規模な家畜飼養、養蜂などを組み合わせた複合的な生業活動を展開してきた。

かれらは作物の栽培を始めて以来、トウジンビエやモロコシという乾燥に強い雑穀を砂地で栽培してきた。とくにトウジンビエが大好きで、少ない降雨にも耐えてくれるという作物の特性だけでなく、その味や腹持ちを高く評価しており、調理方法もとても多い。しかし1960年代より作物の種類は徐々に増え、サンダウェは、トウジンビエよりずっと味が劣るというトウモロコシを広く栽培するようになった。サンダウェはそれまで、砂地以外はトウジンビエ栽培に不向きだとして農耕に利用してこなかったが、逆にそうした未開墾地がトウモロコシ栽培には適していると、砂地以外にも農地を拓くようになった。

サンダウェご自慢のトウジンビエ

とはいえ、サンダウェにとって季節湿地だけは農地にならなかった。季節湿地の土壌は黒い粘土質で、雨季には水はけが悪く湛水し、一方で乾季になると表層がひび割れるほどに乾く。サンダウェが好きなトウジンビエやモロコシは湿害に弱く、湛水するこの土壌では栽培ができなかった。また、粘土質の土壌は鍬を使って耕すには重労働で、サンダウェはそれを嫌った。

他方、季節湿地にはイネ科の草本が多いことから大型のアンテロープが生息し、それらを狙った狩猟や、ハチミツ採集の場としては非常に有用だった。タンザニアの法律では、狩猟をするには高価な免許取得が義務付けられているが、サンダウェは免許をもたない。しかし、農耕をやりつつも「自分たちは狩猟民だ」と語るかれらにとって、狩猟は社会的にも文化的にも重要であり、こっそりと季節湿地に狩猟に出かけて行き、立派なアンテロープの肉を村にもたらしてくれる人もいる。

スクマの移住と水田開拓

さて、その季節湿地に水田をひらくことを目的に、2000年代後半から、スクマという民族が移住してくるようになった。スクマはタンザニア最大の人口を持つ民族で、多くの家畜を所有するとともに、その畜力を利用して大規模な水田稲作を営む人びととして知られている。

かれらはタンザニア北西部をもともとの居住域としていたが、人口と家畜数の増加やそれにともなう農地・放牧地の不足により、1970年代に入り、その一部が国内各地に移住を開始した(泉, 2013)。ところが、牧畜民が飼養する大量の家畜が国内各地で環境被害を引き起こすことに懸念を抱いたタンザニア政府は、牧畜民にたいして家畜を減らすように求めてきた。

近年では移住をしたスクマが移住先の地域住民と対立する事件も多く、スクマにたいする政府の圧力はますます強まり、しばしば「スクマvs政府」、「スクマvs地元住民」の諍いが報じられてきた。一般的に牧畜民は家畜(スクマの場合はとくにウシ)にたいして文化的に高い価値をおいており、その飼養のために牧草を求めて遊動する。しかし、冒頭で述べたように農地や放牧地の不足が深刻になっている現代において、かれらが移動できる先はかなり減少しており、スクマもまた、今の時代にウシを抱えてどう生きればよいのか模索しているのだ。

サンダウェの居住地域にスクマが増え始めたのは、そうした諍いが他州で起きている頃だった。スクマはサンダウェの居住地域内に続々と移住し、そこに広がる季節湿地に大規模な水田をつくり始めた。先に述べたとおり、サンダウェは季節湿地を狩猟やハチミツ採集の場として利用してきたが、農地としては使ってこなかった。また、少数ながら昔からこの地に暮らしてきたマサイら牧畜民にとっても、家畜の放牧地ではあったが、やはり農地ではなかった。決して「未利用地」ではなかったが、土地利用の体系がサンダウェらと異なるスクマにとっては、「未利用地」に映ったのだろうか。季節湿地はあっという間に水田と化した。

収穫後のスクマの水田で放牧されるスクマのウシ

タンザニアの法律では、すべての土地は国有地であり、そのうちの村土地部分については、村評議会(注1)が管理、配分することになっている。サンダウェの居住地域において、スクマ移住の中心になったのはF村の北隣の2村(M村とB村)で、そのうちB村の村評議会の代表者らは、他県から派遣されてきたサンダウェ以外の民族だった。スクマのなかにはB村の評議会のメンバーに賄賂をわたし、広大な土地の保有権を得た人も少なくなかった。

(注1)村評議会とは、村人によって選ばれた村長を含む村の代表者の集まりのことをいう。

一方、サンダウェの土地保有制度はかなりゆるやかで、基本的には、過去に誰かが利用したことのある土地であれば、その個人あるいは親族に用益権の「交渉」をし、たいていの場合は快諾される。かれらの畑には柵もなければ境界の目印もなく、どこからが誰の畑なのか、かれら自身はわかっていても、新参者にはさっぱりわからない。さらに、本来は伐開前に、村評議会に土地利用の届けを出さなければいけないが、実際にはその手続きをしていない人がとても多い。

このゆるい土地保有制度のなか、農地として利用されない季節湿地ならなおさら「誰のもの」とも認識されず、スクマにとって土地を得ることは容易だっただろう(注2)。季節湿地には次々に水田がつくられ、移住者はどんどん増えて、2012年の人口統計ではB村の過半数世帯が移住者世帯になっていた。

(注2)タンザニアでは現在、土地登記事業が進められているが予算不足もあり全く進んでいない。また、サンダウェがおこなってきたような移動耕作や、家畜を連れて遊動する牧畜民の生活スタイルには、土地を登記し私有化するということ自体が適していない。土地不足は大きな課題であるものの、そこに暮らす人びとの土地利用体系と合致するような対策が求められる。

つのる不満、広がる格差

2013年1月、わたしはスクマの水田を見にB村を訪れた。そこでは、ちょうど田植えがおこなわれていた。話を聞かせてくれたスクマは、わたしにこういった。「サンダウェに稲作はできないよ、かれらは泥に入って作業することを嫌がるし、なんといってもサンダウェは働かないじゃないか。」

当時、身近でスクマが稲作をおこなうようになっていたとはいえ、数人を除いて稲作に参加することはなかった。むしろ他州におけるスクマと地元住民との対立をラジオで耳にしていたサンダウェたちは、自分たちの居住地域へもスクマがやって来たことに困惑していた。

サンダウェのなかにもスクマと早々に友好関係を結び、かれらがつくったコメと自分がつくったトウモロコシを交換したり、かれらがつくったコメを買いとってさっそく自分の売店で販売したりする人もいた。しかしそうした個人的な関係を越えて、「スクマ一般」について語るとき、サンダウェの口から出るのは不満ばかりだった。「このままだと、自分たちの子どもの世代には土地がなくなってしまう」と。

そしてついに、B村でも2014年8月に事件が起きてしまった。サンダウェと近隣民族の青年が結託して、ブッシュのなかからスクマ男性に弓矢を放ち殺害したのだ。噂によると、土地をめぐる諍い、女性をめぐる諍い、スクマがサンダウェを「怠け者」とバカにしたなど、いくつもの原因が積み重なった結果だという。この事件によってサンダウェの弓矢を恐れたスクマのなかには、B村を去った人も少なくなかった。毎日のように、街へ向かうスクマのウシ群がF村を通過していき、「これでいなくなるね」と安堵するサンダウェもいた。

この事件後、B村の村評議会のメンバーが、賄賂の見返りとしてスクマに広大な土地の保有権を与えたことが発覚した。県政府はその評議会メンバーを更迭し、サンダウェの怒りの矛先も、いつしかスクマからこの評議会メンバーへと移っていった。しかし、たとえ怒りの対象が誰になったとしても、水田がもとの季節湿地に戻るわけではなかった。また、多くのスクマは事件後にいったん去ったものの、しばらくすると戻ってきて、さらに水田を拡大するために、今度は安価でサンダウェから土地を買うようになった。

ウシをもち、コメを販売するスクマと、市場価値の低い雑穀を小規模に栽培するサンダウェとでは、経済格差は広がる一方で、B村のサンダウェのなかにはスクマに土地を売り、村の中心部から離れたブッシュの中へと移住していった人たちもいたという。そしてスクマは相変わらず今日もB村とその近郊で水田稲作と牧畜を続けており、今ではB村の村長までもが、サンダウェではなく移住者になった。

田植えをするB村のスクマ

タンザニアの首都移転計画

ところで、タンザニアの首都がドドマであるということを知っている読者はどのくらいいるのだろうか。インターネットでタンザニアの地図を画像検索してみても、日本で手に入る地図帳を眺めてみても、ど真ん中のドドマではなく、インド洋に面した都市ダルエスサラームに首都記号が入っていることが多い。

確かに、もともと首都はダルエスサラームだった。それがドドマに移転したのは1980年代後半のことで、ダルエスサラームの一極集中を避ける目的と防衛の観点から、国家の中央部であるドドマが最適だということになった。その後、国会議事堂がドドマにつくられ、唯一、国会だけはドドマで開催されるようになったものの、各省庁や大統領府、首相官邸などの行政機能、各国大使館や国連など国際機関のオフィスは依然としてダルエスサラームのままだ。ドドマは雨が少ない半乾燥地帯で、昔から飢饉の常襲地帯として知られてきた地域であり、ずっと「お荷物首都」だった。

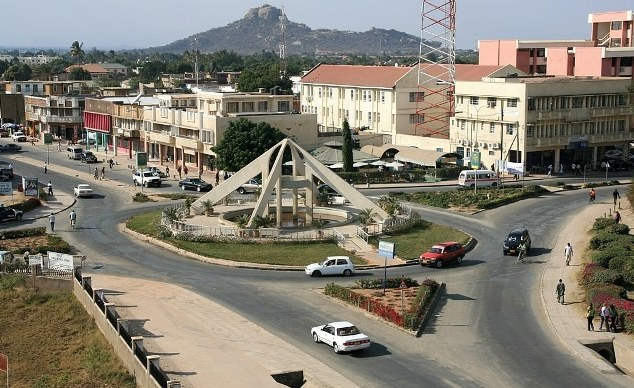

首都ドドマ(引用: allAfrica, http://allafrica.com/stories/201607280060.html)

しかし2007年、そのドドマにタンザニアで二校目の総合大学が誕生した。国中から若者が集まり、ドドマの街中やその周辺は、にわかに建設ラッシュになった。ドドマとダルエスサラームのあいだを運行するバスのチケットが取れないという、それまでには考えられなかった状況まで生まれた。

そして、2015年に発足した新政権はついに、名ばかりの首都だったドドマに、完全に首都機能を移転すると発表した(注3)。「いつになることか」という疑心はあるものの、もしドドマを首都として本格的に機能させるとなると、まずは何といっても水問題を解決せねばなるまい。年平均降水量が600mm程度であるドドマには、増え続ける人口に供給できるほど十分な水はない。

(注3)新政権によるドドマ移転のニュースは、根本利通 (2016) “Kuelekea Dodoma” Habari za Dar es Salaam No.174が詳しい。

ダム建設、住民移転、行き場のないスクマ

ドドマの人口増加にともなう水不足に対応するために、ドドマから100キロメートルも離れたサンダウェの居住地内の2村(M村とB村)にまたがるようにダムがつくられる計画が立ち上がった。スクマが移住してきたあの2村だ。

インターネットでざっと検索してみると、2010年頃からこのダム計画が報告されるようになっているが、実際にサンダウェがこの計画を話題にするようになったのは2015年のことだ。この地域にはブブという河川が流れている。ブブ川はタンザニア北部のマニャラ湖辺りを源流とし、サンダウェの居住地域を北東から南西へと流れ、最終的にはドドマの西に広がる大きな湿地を形成している。当然、ブブ川は川沿いに暮らす多くの住民に、生活用水や魚場を提供してきた。その川の一部をせき止めてダムを作り、ドドマの街までパイプラインを通して生活用水を供給するという計画だ。

ダム建設のためには、M村の大半の住民とB村のほぼ全員が移住を余儀なくされる。わたしは当初、かれらは自らの移住を伴うダムの建設計画に反対するだろうと思っていた。しかし聞き取りをしていると、意外なほどに計画への反対意見は出てこない。「ダムができたら魚をとって稼げるよ」、「ダムをつくるのに雇用が生まれるから、カネを稼ぐチャンスだ」、「補償金も支払われるからだいじょうぶ」などと、みんなの意見は、行政の役人が説明会で話したことをそのままわたしに伝えてくれているかのようだった。一方で「政府に反発すれば逮捕されるかもしれないし、カネを払ってくれるならそれに従ったほうがいい」という人も少なくなかった。

乾季のブブ川で魚をとる子どもたち。雨季になると水量が増え、背面の岩々が水につかる。

当初、政府は両村の住民にたいして移住先の候補地を提案していた。しかしその候補地は今の居住地域からずいぶんと遠く、かれらにとっては「知らない土地」だった。知らないところへ移住するのはイヤだと訴えたかれらに、政府は「それなら自分たちで(移住先を)決めればいい」といった。そこでM村の住民たちは、M村とF村の境界付近で、1970年代の集村化によって多くの住民が去っていった地域を選んだ。政府はM村の小学校や村のオフィスをそこに建てることを約束した。

「ここから向こうはダムに沈む」と説明してくれるM村の人びと

さて、問題は多くのスクマが暮らすB村だ。第一の候補を拒否した後、B村の人びとは、村の北側地域へ移住するよう政府から再び提案されたという。ほとんどがダムに沈むことになるB村の、ほぼ唯一ともいえる「沈まない場所」だ。しかし、スクマの移住により急増した人口を抱えるB村の全員が、そこへ移住し、農地を確保することはできない。また、そこは丘のふもとで湿地ではない。雑穀栽培をおこなうサンダウェには好都合でも、稲作をおこなうスクマにとって、そこへ移住することは、稲作をやめることを意味した。移住者であるB村の村長は、わたしにこう語った。「わたしたちは湿地でコメをつくってきた。コメをつくる人に砂地をくれても意味がないし、逆に、トウジンビエをつくる人に湿地をくれても意味がないんだよ。」

B村のサンダウェたちはもともと人口も少なく、かれらは自分たちの地縁、血縁関係を頼って、他村に行くことを選択している。F村の村長は「B村のサンダウェはいくらでも受け入れるよ。だってみんな親族みたいなものだから。でもスクマはイヤだ。うちの村まで一面水田になるのはゴメンだ」といった。行き先の決まらないスクマたちは、補償の話もなかなか進まないなかで移住先を探さなければいけない状況にたいして腹を立てているが、今のところこれといった解決策はない。

村近郊の動向に詳しいF村の年長男性によると、実はこのダム計画は、植民地期以降に何度も現れては消えていったという。「だから今回、この計画を聞いても、サンダウェは驚かなかったよ。だって昔から何度も聞かされてきたからね。でもスクマはそのことを知らないでこっちに来た。移住してきて、土地を買占め、挙句の果てにダムができて追い出されるから文句をいう、それはかれらが悪い。」

加藤(2016) は、タンザニアの一地域を事例に、地域住民と移住者であるスクマとの対立が、異常気象や社会的外圧といういわば「共通の敵」の出現によって解消されていったと報告している。しかし、サンダウェとスクマの場合、同じようにダム建設という「共通の敵」が到来したはずだが、政府の説明を「素直に」受け取るサンダウェにとって、それはたいした「敵」ではないと認識されているようだ。一方で、スクマにとってダム建設は、自分たちの生存を脅かす「厄介な敵」だった。それゆえ、共に戦う機運は高まらない。わたしがB村にダムの話を聞きに行っても、村長はじめ数人の移住者は自分たちの困難を語ってくれるが、その場にサンダウェは混ざってこない。

誰にとっての「よい暮らし」?

ふり返っておくと、ダムはドドマに暮らす都市住民の生活用水のためにつくられる。しかし、村の代表者らを対象にした説明会では、このダムによって、村々の水事情が改善されること、魚がとれるようになることなど、「よいことづくし」だと説明されている。しかし、計画は完全に政府主導で進められており、村人が説明を受けるのは、ずいぶん遅れてからだ。ダム計画自体にはあまり反対を示さないサンダウェも、「説明会がほとんど開かれない」「補償についてはいつになったら説明されるのか」といった政府の対応への不満は多い。もちろんスクマも同じ不満を抱いている。この進め方には、都市住民の生活のために地方に暮らす人びとが土地を追われる、ということへの配慮が欠けていると思えてしかたない。

サンダウェはこの地域のたくさんの丘、岩、水場、林などに、過去の出来事やそこに生育する動植物にちなんだ名前を付けて、細かく区別してきた。植物、土壌、地形などの差異を認識し、使い分けてきた。一緒にブッシュを歩くと、かれらがここの自然を詳細に理解しており、その知識がいかにかれらの生活の基盤になっているかがよくわかる。そうしたすべての活動の場が、100キロメートル先の都市に暮らす人たちのために、ダムに沈む。

「先祖の土地も、おじいちゃんの墓も、すべてが沈むんだよ?」と、経済的なメリットだけでは解決されないと感じる点を、わたしは何度かサンダウェに話したが、かれらは「しかたがないよ」というばかり。過去にもさまざまな社会変容を乗り越えてきたかれらの柔軟性は、わたしも十分に理解しているつもりだ。だから、きっと今度起きるかもしれない変化にも、かれらは「それなりに」対応していけるはずだと思うしかないのだろうか。

政府による村人への配慮のなさは、スクマにとっても同じだ。かれらはウシを飼い、コメをつくるための十分な土地を求めて移住してきた。今さらつくったこともないトウジンビエ栽培に切り替えることはできない。「作物を変える」ことは、農作業、食生活、食や生業にまつわる文化など、さまざまなことに変化を加える一大事なのだ。おそらくスクマが腹を立てているのは、かれらが知らなかったダム計画そのものよりも、農耕のやり方や求める資源にたいする民族間の差異が一切考慮されないことにたいしてだろう。

B村のスクマたちは、このダムに絡む補償の問題をなんとか少しでも好転させたいと願い、Cesope (Civil Education is the Solution for Poverty and Environmental Management) というドドマに本部を置くNGOに協力を求めた。このNGOは、持続的な環境利用と教育を基盤とした貧困削減を目指しており、現在はドドマ州内でのウラン開発計画に伴う環境破壊を訴える活動がメインだ。Cesopeはダム建設に関連する正負いずれの情報も、政府は地域住民にたいして十分に伝えるべきだと訴えている(Cesope, オンライン)。

人口が増え続けるタンザニアにおいて、土地不足を解決することは至難の業だ。一方で、農村部の人びとにとって、土地は彼らの生活を支えるもっとも重要な資源であり、簡単に土地を手放してはいけないはずだ。ダム建設がいつ着工するのかは、わたしもまだ聞かされていないし、当の村人たちも知らない。しかし、遠くない将来に、きっとやってくるのだろう。果たしてこの計画が、都市住民にとってだけでなく、村の人びとの暮らしにとっても、政府が説明するような「よい結果」をもたらすのかどうか、村人と一緒に注視していきたい。(注4)

(注4)本稿のもとになった現地調査は、科学研究費「アフリカ半乾燥地の農牧民社会における食料安全保障と土地収奪の政治経済学的研究 (代表: 鶴田格, 26300014)」の助成を受けた。

引用文献

泉直亮 2013 「東アフリカ農牧社会における経済活動の現代的展開―タンザニア・スクマの移住と豪農化」『年報人類学研究』3: 42-73.

加藤太 2016 「民族の対立と共存のプロセス―タンザニア・キロンベロ谷の事例」重田眞義・伊谷樹一編『争わないための生業実践―生態資源と人びとの関わり』京都大学学術出版会, pp. 51-83.

峯陽一 2014「経済の激動と開発援助」松田素二編『アフリカ社会を学ぶ人のために』世界思想社, pp.196-210.

山本佳奈 2013『残された小さな森―タンザニア 季節湿地をめぐる住民の対立』昭和堂.

Cesope (Civil Education is the Solution for Poverty and Environmental management) Online, Research on the Dam Construction Project at Farkwa in Chemba District Dodoma Region. (2017年3月28日閲覧).

プロフィール

八塚春名

日本大学国際関係学部助教。博士(地域研究)。京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科修了後、日本学術振興会特別研究員などを経て2014年より現職。タンザニアにおける自然資源利用とその変容に関する研究、狩猟採集社会の民族文化観光に関する研究、日本の山村におけるトチノミ利用の研究などをおこなう。主著に『タンザニアのサンダウェ社会における環境利用に関する研究―狩猟採集社会の変容への一考察』(2012年 松香堂書店)がある。NPO法人アフリック・アフリカ監事。