2020.11.12

平成時代の国際平和協力とその終焉――安倍政権の安保政策を振り返る(1)

はじめに

安倍政権が外交・安全保障分野で残した実績のひとつに、2015年の平和安全法制があることは疑いない。それ自体の是非をどう評価するかとは別に、集団的自衛権の行使を限定的とはいえ容認し、自衛隊の国外での活動に転機をもたらすものだった。

安倍首相は在任中、海外で活躍する自衛官にたびたび言及した。そうした言動もあいまって、安倍外交のイメージのひとつに、「『自衛隊の海外派遣』に積極的だった」というものがあろう。しかしそのようなイメージは正確ではない。1990年代初頭、平成の始まりとともにカンボジア派遣で幕を開けて以来、自衛隊陸上部隊の国連PKO(平和維持活動)派遣は脈々と続けられてきた。ところが、安倍政権下でそれはゼロになった。このことの意味はあとで論じたい。

安倍外交には、たとえば「インド太平洋構想(旧・戦略)」、通称FOIPを世界に定着させたことにみられるように、総体としては高い評価がある一方、個別分野を見ると必ずしも期待されたような成果が得られなかったという現実もある。たとえば、周辺国との二国間外交。対韓関係は史上最悪とも評され、対北朝鮮政策では政権が最優先とした拉致問題について、解決とはほど遠い状況にある。対露関係では、解決(返還)を呼びかけ続けた北方領土交渉は明らかに後退したし、対中関係では習近平国家主席の訪日にこだわるあまり、足元をみられているような状況にまで陥った。

本稿では、評価の難しい安倍政権下の外交・安全保障政策について、良くも悪くも注目を集めた「国際平和協力(特に自衛隊の海外派遣)」という政策領域を手掛かりに、それはいったいどういうものだったのか、また今後に何を残したのかを振り返ってみたい。

安倍政権下の国際平和協力の展開を振り返る

2012年末、政権に返り咲いた安倍首相は、外交・安全保障政策の理念として「国際協調主義に基づく『積極的平和主義』」を掲げた。すでに歴史的記憶となりつつあるこの理念は、国際平和協力(≒自衛隊の海外派遣)の積極的展開と不可分のものだった。

平和安全法制の成立直後であった2015年9月、国連で第2回PKOサミットが開催された。国連PKO(最近は、活動内容の広がりや変化に伴い、Peace Operation、すなわち平和活動と称されることが多い)の直面する課題を踏まえて、これからの国連PKOをどのようにするのか考える機会だった。ここで安倍首相が行ったスピーチの一部が以下である。

「国連PKOの多様化する業務に対応できるよう、国際平和協力法を改正し、従事可能な業務が広がり、更なる貢献が可能となりました。今後、新たな法制の下、国連PKOへの貢献を更に拡充してまいります。」

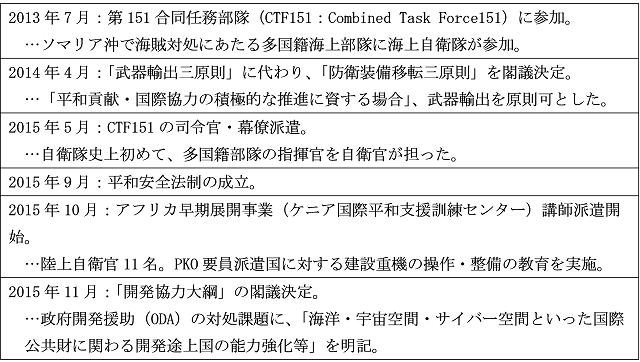

実際に安倍政権は、民主党政権時代から始まっていた諸活動、たとえば、南スーダン国連PKOへの部隊派遣・司令部要員派遣能力構築支援などの活動を継続しつつ、新たな取り組みも導入した。たとえば、平和安全法制成立前後の実績には、以下のようなものがある。

一言でいえば、これらの活動は、非伝統的安全保障領域―感染症やテロ、海賊、越境犯罪など―で行う活動にかかわる際の規制を緩和し、従来までの国際平和協力のすそ野を広げるものだったといえよう。

とくに東南アジアでは、2016年以降、具体的な取り組みが進められた(注1)。フィリピン、マレーシア、ベトナムに対する新造・中古巡視船の供与、海上自衛隊哨戒機のフィリピン軍への貸与、さらに防衛省の能力構築支援事業でASEAN諸国の軍に対して教育訓練を行う取り組みがある。

同年11月には、「ビエンチャン・ビジョン―日ASEAN防衛協力イニシアティブ」が発表された。それはASEAN諸国を一体として、各国に対する能力構築支援と装備品の移転(防衛装備品輸出・自衛隊装備品供与)を進めることで、各国軍の強化を図るものだった。2017年6月には、自衛隊法を改正して、中古の防衛装備品を外国に供与することも可能とし、同年中にさっそくTC90練習機(海上自衛隊)がフィリピン海軍に供与された。

これらの目的は、各国それぞれの対処能力を強化するだけではない。南シナ海の軍事拠点化を進め、さらに東南アジア各国の分断を図らんとする中国に対抗するために、米国と歩調を合わせつつASEAN全体の一体化を推進する意図があった(注2)。

これらと並行して、2016年11月には、南スーダン国連PKO派遣部隊に対し、平和安全法制によって実施可能となった「駆けつけ警護」と「宿営地の共同防衛」の任務を付与した。2017年の年初記者会見で安倍首相は、「遠く離れたアフリカの地では、国連PKO、海賊対処、正月返上で国際平和のために汗を流している自衛隊の諸君がいます。その強い使命感と責任感に、新年の始まりに当たって、改めて敬意を表したいと思います。」と述べ、国際平和協力の最前線で活動する自衛官を称えた。

ところが、そのわずか3カ月後には、南スーダン国連PKOでの活動に「一定の区切り」がついたとして、部隊の撤収を発表した。平和安全法制の実績づくりに過ぎない、という批判が度々なされた新任務付与だったが、その指摘は妥当だと考えざるを得ない。

他方で、ジブチに置かれた海賊対処のための拠点では、2016年7月に発生した南スーダンの治安情勢悪化を受け、大使館員らを退避させるかたちで、在外邦人の保護に活用された。翌年からは拠点を拡張し、ジブチ軍に対する能力構築支援の強化と、さらに中東・北アフリカ地域での邦人保護の拠点化など、海賊対処を超えてその役割を多様化させた。

平和安全法制における国際平和協力

このように振り返ってみると、興味深いことが明らかになる。国連PKO等への自衛隊の派遣は、安倍政権の肝いりにより推進された平和安全法制における議論の中心となったが、まさにその安倍政権の手により、四半世紀にわたる自衛隊派遣の幕は降ろされた。代わって何が進められたかというと、従来の国際平和協力の枠に収まらない武器供与や能力構築支援の展開を主軸にした取り組みだった。その多くが民主党政権期に始まったものでもあり、平和安全法制では議論の俎上にさえほとんど上がることのなかったものでもある。

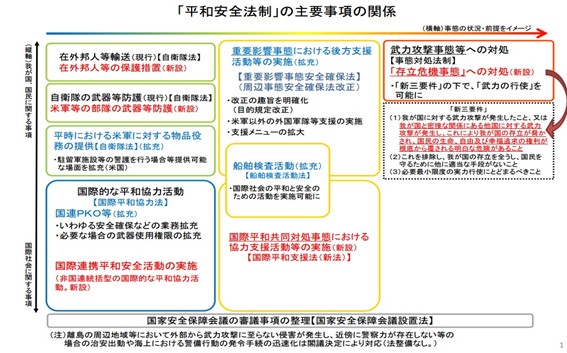

平和安全法制において国際平和協力は、「国際社会に関する事項」と整理された(注5)。対比されるのは、「我が国、国民に関する事項」、すなわち日本が攻撃されるケースや、近隣地域で武力紛争が生起する有事である。それは日本にとって我が事である。一方で、「国際社会に関する事項」は、他人事という整理になる。

そもそも国際平和協力は、冷戦が終結した1990年代初頭に、湾岸戦争やカンボジア内戦などに世界の目が向けられる中で始まった。それは、各国が国際社会の平和のために努力をしている中でフリーライダーになってはいけないという視点であるとともに、「国際社会のなかで主体的に役割を担う日本」への期待に裏打ちされたものでもあった。それは、従来、他人事として存在してきた「国際社会に関する事項」に、我が事として取り組む日本の姿を期待するものだった。

平和安全法制では「国際社会に関する事項」については、「PKO法に基づく国際平和協力活動(左下の領域)」と、新設する国際平和支援法に基づく「国際平和共同対処事態における協力支援活動等(中央下部の領域)」とで対応するものと整理された。前者はカンボジアや南スーダンなどでの国連PKOへの派遣をイメージすればわかりやすい。後者は、イラクやインド洋で実施された活動がイメージされる。

以上の点を整理すると、平和安全法制における「国際社会に関する事項」に関する事項は、1990年代以降、国連PKO法にもとづき順次進めてきた国連PKO派遣と、21世紀以降の「テロとの戦い」の時代の元で進められた特別措置法に基づく自衛隊海外派遣、この2つの活動経験を踏まえて根拠となる法案を整備したということである。

一見すると「国際協調主義に基づく『積極的平和主義』」という旗印には、日本が国際社会の中で主体的に役割を担うねらいが込められているようにみえる。言い換えれば、「国際社会に関する事項」を、我が事として取り組む方向への転換といえよう。しかし実際には、両者の峻別は平和安全法制の下でも維持され、また法制後には部隊派遣ゼロの時代が到来した(PKO等への司令部要員の派遣は継続されている)。

こうした状況を、90年代当初から国際平和協力をみてきた研究者たちは「夢破れた」と表現する(注5)。ここでいう「夢」とはなにか。それこそが、世界でも有数の経済規模、軍事力を持つ国として、日本が相応の役割を担い、それによって国際社会の中でイニシアティブを発揮することへの期待そのものだったといってよい。国際「貢献」にとどまらず、日本が国際社会の一員として重要な役割を担う姿を支持する姿勢でもある。しかし、「国際社会のなかで主体的に役割を担う日本」という夢は破れることになった。

それでは、安倍政権は、いったいなぜ、自らが進めた平和安全法制にもとづく国際平和協力の拡大を行わなかったのだろうか。

米国の世界戦略に向き合う国際平和協力

平和安全法制の審議の過程で国会や世論が大荒れになったことは、いまだ記憶に生々しい。国際平和協力―自衛隊の海外派遣―が、あれほど大きな国民的注目を集めたのは、小泉政権時代、9.11テロ後の対テロ戦争の一環としての海上自衛隊のインド洋派遣と陸上自衛隊のイラク派遣以来のことだろう。それ以前は、海部、宮沢政権下でPKO法をめぐって激論が行われた「PKO国会」で知られる1990年代初頭になる。

つまり、国際平和協力をめぐる議論が盛り上がったタイミングは、①自衛隊PKO派遣を開始した時点(PKO法制定)、②対テロ戦争協力での海外派遣を開始した時点(特措法)、③それを一般法化した時点(平和安全法制)、以上の3つということになる。

①PKO法は、冷戦に勝利した米国を中心に、国際社会が途上国での平和活動を本格化させた時代、②特措法は9・11テロを受けて、米国が対テロ戦争に突き進んだ時代、それぞれに対応したものにほかならない。このように、自衛隊の海外派遣には、日本外交の根幹をなす日米同盟をベースに、その米国の進める世界戦略に対応する側面がある。それがすべて、ないし主軸であるという理解は誤っている。しかし、底流にそうした動機があることも事実だ。

それでは、本稿で検討を進めている、③平和安全法制の時代の米国の世界戦略とは何だったのか。それは、対テロ戦争で苦戦してきた米国が、オバマ大統領のもと2013年に示した「世界の警察官を辞める」宣言にみられる軍事不介入への転換だろう(注6)。国際紛争への介入を行わない米国という立場は、トランプ政権でも継続されてきた。

2017年、習近平・中国国家主席との会談直前に、シリアに対地ミサイルを撃ち込んだり、今年(2020年)初めにはイランのスレイマニ軍事司令官を暗殺したりと、国際社会に激震を走らせるようなピンポイントの攻撃を行う一方で、トランプ政権下では大規模な対外軍事介入は行われていない。むしろ、側近らが反対する中でシリアからの撤収を行い、現在もまたアフガニスタンからの撤収を続けている。

安倍政権の対峙した時代の米国は、かつての良くも悪くも世界の紛争にかかわり、またときに紛争を作り出しつつも国際秩序を構築しようとする試みから身を引いていく米国だった。こうして安倍政権下で国際平和協力は、世界の紛争に係らなくなる米国を前に、中東地域で行ってきたように、ときに米国の役割を肩代わりし、また東南アジア地域で進めてきたように、ときに米国を引き留める(引き込む)かたちで進められた。

前者の典型例が、米国が撤収する中で開始された国際平和協力の一つ、2020年4月からのシナイ半島ミッション(多国籍部隊・監視団(MFO: Multinational Force and Observers)への自衛官の派遣だろう(注8)。後者の例は、前述したビエンチャン・ビジョンに代表される東南アジアでの取り組みである。それは、オバマ政権の進めたアジアへのリバランスを止め、「アメリカ・ファースト」を掲げて国際秩序の維持・形成そのものに背を向けたトランプ政権下で重要性を増すものだった(注9)。

国際平和協力の転換

平成の時代に国際平和協力の推進を支えてきたのは、大まかに以下のふたつの動機だった。日本が国際社会の中で積極的な役割を担うことを願うという動機、そして日米同盟の強化に裏打ちされる動機である。こうして、米国主導の国際秩序を基盤に、「米国の部隊派遣要請に日本が対応する」という国際平和協力の定型パターンが生み出された。これについて安倍政権は、平和安全法制後、南スーダンPKO派遣部隊への駆けつけ警護等の新任務の付与によって実績(今後に向けた前例)をつくり、まずは幕引きを行った。

他方で、安倍政権は異なる国際平和協力を推進した。それは、日本が主導して安全保障の枠組みを作り、ときには抜ける米国の肩代わりを試みるものとして進められた。理屈上は、米国に米国主導の国際秩序の重要性を説くために、つまり国際社会に「米国をつなぎとめる」ための努力でもある。そしてこれこそが、国際平和協力の現代的動機なのだろう。それは、従来は想定されていなかったかたちで、日本が国際平和協力によって国際社会で主体的な役割を担うものでもある。

平和安全法制以来、様々な場面で、批判派の方々と議論する機会があった。しばしば指摘されたのが、「安倍総理は海外に自衛隊を出し、そこで米国の行う戦闘に従事させたがっている」という類の主張だった。この認識が、いかに時代にあっていないものか、ここまでの整理で理解されよう。話はまったく逆なのだ。

前述のとおり、そもそも国際平和協力には、国際秩序の維持・形成に力を注ぐ米国の要請(ないし圧力)にどう付き合うかで形成されてきた側面がある。しかし、安倍政権が直面したのは、同盟国にまで圧力をかけつつ秩序維持を放棄するかのような行動をとるトランプ政権だった。つまり、安倍政権が認識しなければならなかったのは、彼らに振り回される世界の中で、台頭する中国を視野に、米国を秩序維持側に引き留め続けることの死活的な必要性だった。

こうして国際平和協力を推進する動機が変化した結果、ここまでみてきた能力構築支援や武器輸出などのパッケージによる新しい国際平和協力が結実した。本稿では深入りしないが、積極的平和主義を掲げて「(民主党政権期に失われた)日本の外交・安全保障政策を取り戻す」ことを目指した安倍政権の施策を可能にしたものが、民主党政権期に整えられた政策枠組みによるものだったことは歴史の面白さだろう。民主党政権の「実績」を拡充したのが安倍政権期の国際平和協力ということでもある。同時にそれは、従来の部隊派遣を中心とする国際平和協力を終わらせるものとなった。

このように考えると、安倍外交が国際平和協力の領域で画期的な成果を上げられなかったように映るのは必然といえるかもしれない。日本に対して、より積極的な(言い換えれば従来からある)部隊派遣を中核とした国際平和協力を望む米国は不在だった。代わって従来の国際平和協力の枠に収まらない新しい国際平和協力が、ほとんど注目を集めないままに展開された。それは、その基盤を作った野党(2016年まで存続した民主党とその後継政党)からの批判もなく、国民的関心も寄せられないなかで、大きな議論もなく進められることになった。

国際平和協力における安倍政権の遺産

いずれにしても、従来の国際平和協力は部隊派遣ゼロというかたちで終焉を迎えた。また、日本が国際社会でより積極的な役割を担うことを是とするような姿勢を、国民が広く支持する機運もまったくない。

それではここから先、従来の部隊派遣を中核とした国際平和協力は緩やかな自死処理が進められるのだろうか。当然ながら未来はわからないが、わたし自身は逆に考えている。

これから社会を担う世代は、気づいたときには自衛隊が海外のフィールドで活動をしていた世代になる。カンボジアや東ティモール、イラクに展開する自衛隊の姿は当たり前の光景であり、特段の関心もわかない。「自衛隊の海外派遣」が従来の政策を大きく踏み越える大きな挑戦だという「感覚」もなければ、挑戦すべきという思いも、おそらくはまったく共有されていない。変革が目前で進んだ原体験をもたない世代にとって、国際平和協力はそういうものだ。

だからこそ新しい国際平和協力、たとえば能力構築支援という名の外国軍の訓練や、武器輸出、自衛隊の海外基地整備(ジブチ)、多国籍軍の指揮官を自衛官が担うことなども、ほとんど国民的議論も呼ばないままに進められてきた。一方で、冷戦期から行われてきた激論の遺産を引きずる従来の国際平和協力―部隊派遣―は、いまだに激論を呼ぶというやや奇妙な状況を生み出している。

ジブチ拠点(海上自衛隊ジブチ基地・陸自衛隊ジブチ駐屯地と言った方が意味合いはわかりやすい)は、2020年には情報収集活動の拠点として活用されることとなった(注8)。さらに同年9月には、そのジブチの次期大使に、海上自衛隊で将官を務めた大塚海夫氏が任命された。退職した高級幹部自衛官の大使就任は史上初のことだ。これらは平成の始まりの時代には、想像さえもできないものだっただろう。しかしいま、国民の関心さえほとんど引くことはなく、淡々と進められるものとなっている。

今後また、自衛隊の海外派遣が必要になる事態が生起したときには、現在ある法律(平和安全法制にもとづく)をもとに、新たな国際平和協力が大きな世論の反発もなく始まる土壌は日本国内に存在している。したがって、ありうる新たな国際平和協力のシナリオを考えておくことの必要性は、強調してもしきれない。著者自身も執筆に加わった『国際平和協力入門』(上杉勇司・藤重博美編著、ミネルヴァ書房、2018年)でもこれまでの経験を踏まえて様々な検討を行っている(注10)。

また、本稿で見たように、部隊派遣を中核とする平成の時代の国際平和協力は、いったんの終わりを迎えることになった。しかし部隊の運用は、実活動の継続とそこからのフィードバックによってこそ成り立つものだ。脈々と続いていた部隊派遣に終始符を打ち、また教訓伝承の一次資料(内部文書)の破棄を進めさせたことで、文字どおり平成の時代の国際平和協力は断絶させられることとなる。

したがって、新たな法律・制度に基づく部隊の展開が、それが求められたときに可能なかたちで準備が進められるかどうかは、結局のところ自衛隊を含めた行政機構にかかってくることになる。

おわりに

1990年代初頭に始まった国際平和協力の歴史は、平成の歴史と軌を一にするものだ。一見すると自衛隊の海外派遣に情熱を示した安倍政権は、平成の時代、対米協力と国際貢献とが織り成す取り組みに終止符を打った。代わって安倍政権が残した「米国を国際秩序維持側に引き留める」ための国際平和協力は、これから理解され、また整理されていくことになるだろう。

それはある意味では、日本が主体的に国際秩序に向き合おうとする姿勢を意味することになる可能性を秘めてはいる。

これら安倍政権の残した様々な国際平和協力をめぐる取り組みの整理が進む中で、国際平和協力をどのようなものとしてわたしたち自身が理解していくことになるのか。それこそが、令和以降の新たな国際平和協力をかたちづくっていくことになる。

(注1)この時期の東南アジアでの取り組みは以下に詳しい。木場紗綾、安富淳「防衛省・自衛隊による能力構築支援の課題:『パシフィック・パートナーシップ』における米軍の経験から学ぶ」『国際協力論集』第24巻第1号、2016年7月、103-123頁。

(注2)西田一平太「日本の対ASEAN防衛外交:ビエンチャン・ビジョンとは何か?」『国際情報ネットワーク分析 IINA: International Information Network Analysis』2018年8月。

(注3)外務省「自由で開かれたインド太平洋 基本的な考え方」https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000430631.pdf

(注4)内閣官房、内閣府、外務省、防衛省「『平和安全法制』の概要:我が国及び国際社会の平和及び安全のための切れ目のない体制の整備」、1頁。https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/gaiyou-heiwaanzenhousei.pdf

(注5)http://shinodahideaki.blog.jp/archives/25793842.html; http://blog.livedoor.jp/hosoyayuichi/archives/1966238.html

(注6)Remarks by the President in Address to the Nation on Syria (September 10, 2013), https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/09/10/remarks-president-address-nation-syria

(注7)拙稿「MFO司令部要員派遣を機に考える日本の国際平和協力」2019年2月19日、https://cigs.canon/article/20190219_5589.html

(注8)拙稿「ジブチ拠点から考える情報収集目的の中東派遣」『キヤノングローバル戦略研究所コラム』2020年2月18日、https://cigs.canon/article/20200218_6241.html(注9)神保謙「トランプ政権と日米同盟―四年間の成果と課題」『外交』第63号、2020年10月、28-33頁。

(注10)詳細は同書をお読みいただきたい。http://www.minervashobo.co.jp/book/b353474.html

なお、本特集編者でもある藤重は、同書について以下の解説を行っている。藤重博美「国連PKO部隊派遣“ゼロ”の時代をどう考えるか―『国際平和協力入門』刊行にあたって」『シノドス』2018年5月29日、https://synodos.jp/international/21703

プロフィール

本多倫彬

キヤノングローバル戦略研究所主任研究員/中京大学教養教育研究院准教授。