-

2013年5月。アメリカ精神医学会の診断基準DSM(精神障害の診断と統計の手引き:Diagnostic and Statistical Manual of Mental...

-

2004年のスマトラ沖地震とそれに伴う津波を、バカンスに訪れていたタイのプーケットで遭遇した家族の実話をもとに製作された映画「インポッシブル」が2013年6月14日(金...

-

生涯学習時代と言われる現代、「ワークショップ」という活動が注目されつつある。筆者はワークショップ実践者に着眼し、その熟達と実践者育成に関する研究をつづけてきた。成果の一...

-

生活保護改正 「生活保護」とは、すべての人が「健康で文化的な生活の最低水準を維持する」という理念にもとづき、それを実現するためにつくられた制度です。 生活するた...

-

それぞれのスタイルで 荻上 今日はお二人にノンフィクションの切り口についてお話していただけたらとおもいます。まずは、お二人がそのスタイルを選んだきっかけはなんだっ...

-

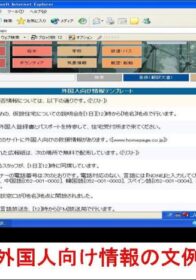

防災情報は、すべての人に正確かつ迅速に伝えられ、正しく理解されねばならない。だが、日本語のわからない外国人が十分な情報を得られない「情報弱者」となり、実際の災害時に「災...

-

20世紀の半ば以降、過激な人種差別思想の台頭に直面した国々は、これを深刻な事態として受け止めた。そして、こうした差別思想にもとづく憎悪表現を規制すべく、人種差別撤廃条約...

-

地域を支える「道の駅」 震災前から、東北地方はじめ全国の農山漁村では、「農」と「食」を起点に地元の資源を地域のアイデンティティの象徴として再生させる動きが高まって...

-

困ってるズ!はいままで、幾度となく「バリアフルな場所に困ってる」という声と「誰かの心配りによって助かっている」という声をお届けしてきました。 事故によって脊髄を損傷し車...

-

「豊かな日本なのに、ホームレスの方がいて驚きました」。カンボジアから留学に来た友人の率直な感想だ。日本の貧困問題は「世界の貧困に比べれば、問題視するほどではない」と、あ...

-

配慮やサポートが必要なのに、外見からはわからない人たちのための新しいマークが登場! 東京都が作成した「ヘルプマーク」が昨年10月から、都営地下鉄大江戸線で配布されている。...

-

荻上 昨年末、特定のNPOに所属せずに個人でさまざまな支援活動に参加しているボランティアのみなさんにお集まりいただき、ボランティアの現状や課題についてお話いただきました...