2013.07.12

「民意」を「インフレ」させる ――「感覚マップ」の問題意識

参院選を控えた今年の6月、北海道新聞編集局および同情報研究所の協力と支援体制を得て、筆者は新しい意識調査「感覚マップ」を全道で実施した。

以前、シノドスに「世論は存在しない?世論調査ポリティクスの功罪」という記事をエントリーした。ここで指摘したのは、世論とは人為的に「創られるもの」であるというブルデューの論説を借りながら、それでも世論調査そのものは不可欠であり、むしろ世論調査そのものを多角化させることが民主政治に資することになるということだった。

要約すれば、問題なのは世論調査で掬い取られる「民意」を読み違えたり、それに過度に依存することにあり、しかも世論調査が大マスコミに偏重して行われていることの弊害を説いた。

●「世論は存在しない?世論調査ポリティクスの功罪」(https://synodos.jp/politics/1594)

「感覚マップ」は、こうしたこれまでの世論調査の欠点を2つの点で乗り越えようとするものだが、その調査手順は次のように進められる。

まず、調査実施主体は、マスコミや雑誌媒体、場合によっては書籍などですでに流通している固有名詞や現象(これはアイテムと呼ばれる)をピックアップする。これには、政党名や政治家名、特定の政策や社会現象などが含まれる。

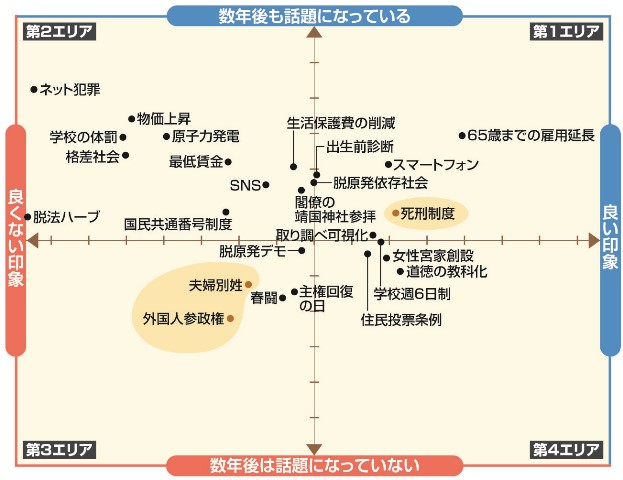

次に、被調査者は、これらアイテムを(1)良い「印象」を持っているか、良くない「印象」を持っているか、(2)数年後も「話題」になっているか、なっていないか、という2つの軸において、1から10までの尺度で評価する。

その結果として、それぞれのアイテムは、「良い‐良くない」、「数年後も話題になっている-なっていない」という2つの軸の上に位置づけられることになる(具体的な結果や形式は、次のサイトに調査結果の一部が公表されているので参照されたいhttp://www.hokkaido-np.co.jp/cont/kankaku_map/ 。なお、今回の北海道新聞の調査ではこれに「社会をよくする-よくすると思わない」を加えて、計3つの評価軸で構成されている)。

既存の世論調査の問題は、尋ねられた事項に必ずしも特定の意見を持たない被調査者でも、回答を求められて、自己の意見が形成され、表明されるという点にあった。また、大マスコミによる世論調査の設問項目の文章、つまり「ワーディング」が注目されてきたように、場合によっては、被回答者を誘導するかたちで質問がなされる場合もある。これが、同じ項目でも、媒体の性格によって回答結果が異なる結果へとつながっている。

「メンタル・マップ」の作成

これに対して「感覚マップ」は、尋ねる側が尋ねたい項目を選定するのではなく、あくまでも現在の社会において、どのような固有名詞や現象のトラフィックが多いかを測定した上で、これに対する感度を社会の側に尋ねる点に特徴がある。これによって、質問事項による恣意性をなるべく排除することができるのである。

さらに、調査結果は「○○%」といったように数字で表されるのではなく、4象限のなかでそれぞれのまとまり(クラウドと呼ぶ)を構成することになる。したがって、やはりよく言われるように、世論調査の数字が「一人歩き」することもない。社会の意見を数値化するのではなく、その意識を表象することで、社会の「メンタル・マップ」をいわば作成することができるのである。

「感覚マップ」のもうひとつの特徴は、時間軸を導入していることにある。通常の世論調査は、いわば民意の瞬間的な「スナップショット」であって、人々の期待値や見通しなどは必ずしも明らかにすることができない。それに対して「感覚マップ」は、「数年後も話題になっている-なっていない」の評価を尋ねることで、社会意識に時間軸をつくり出し、社会がどのような期待値を持ち、どのような希望を持っているのかを可視化することを可能にする。

社会コミュニケーションの循環

種を明かせば、「感覚マップ」は何も筆者のオリジナルではなく、フランスの「メディアスコピ研究所(Institut Mediascopie)」(http://mediascopie.fr/)が手掛けている調査手法を応用したものである(厳密にいえば、北海道新聞との調査においては、さまざまな制約のため、上で述べたようなオリジナルの調査手法は採用していない。たとえば「アイテム」の選定は、時間的制約から北海道新聞紙上で取り上げられたものをベースにせざるを得ず、また郵送法による調査であるため、アイテム数を約70にまで絞り込まざるを得なかった)。

メディアスコピ研究所は在野の社会学者ドゥニ・ミュゼ氏が設立した、小さな研究所に過ぎないが、この調査は同氏の社会学的な問題意識から考案されたものだ。それは、社会の構成要素はコミュニケーションに他ならないとみなし、そこで産出されつづける意味に自己準拠するものとみなしたルーマンの社会システム理論に依拠している点である。

「感覚マップ」は、社会で流通する語彙を、自己参照させることで、オートポイエーシス(自己創出)の機能を手助けすることになる。ミュゼ氏は、この調査の目的が、社会に社会を自己認識してもらい、熟議のきっかけを提供することを手助けすること、と筆者に明言した。

現代政治もまた、特定の政治家や政策が持つさまざまなシンボルやイメージ、政治家と有権者とのあいだの途切れることのないコミュニケーションから成り立っている。いわば、政策そのものの持つ実質的意味ではなく、それがどのように受容され、認識されることになるかの方が、民主政においては政策の帰趨を決めることになる。

「民意」の多元化

勘の良い読者ならわかるように、この調査は為政者に対する重要なメッセージを発することにもなる。すなわち、為政者が社会のオートポイエーシス機能を高めたいのであれば、第1エリア(良い印象を持たれており、かつ将来にわたって話題になると期待されるアイテム)へと資源投下していけばよい。

反対に、第3エリア(良くない印象を持ち、過去のものと感じられているアイテム)に不可欠な政策が振り分けられている場合、当該アイテムのイメージやコミュニケーション様式を変更して、社会に受容させていかなければならないことになる。これは、ブランド・イメージを重視する組織や企業、自治体のユーザーへの意識調査にも応用可能な手法であり、また評価軸の設定の仕方によって、さまざまな意識感情を表象することができるようになる。

繰り返しになるが、いまや民意や社会の意識を抜きにして、いかなる公共政策も進めることはできなくなっている。資本主義が仮に貧困を生み出すからといって、株式市場をなくしても貧困がおそらくなくならないのと同じように、仮に世論調査が現実政治に弊害を及ぼしているからといって、それを規制することは、むしろ逆機能となる。また、為政者と有権者とのコミュニケーションは、選挙でなければ、ロビイングやデモといった、きわめて限られた手法に頼らざるを得なくなってしまう。

そうであれば、必要なのは、世論・意識調査の実施主体と実施手法を限りなく多元化していき、むしろ「民意」や「社会意識」をインフレさせることである。もし社会が自己言及的な存在なのであれば、その姿は多様であるべきだろう。その際限なき自己言及こそが、民主政の核心なのだから。

プロフィール

吉田徹

東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学博士課程修了、博士(学術)。現在、同志社大学政策学部教授。主著として、『居場所なき革命』(みすず書房・2022年)、『くじ引き民主主義』(光文社新書・2021年)、『アフター・リベラル』(講談社現代新書・2020)など。