2016.08.19

東京オリンピックで食材が足りない?!――21世紀の持続的農業生産

東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて食でも騒ぎになっている。「豊かな日本食でおもてなし」までは良かったが、実は食材が「足りない」という話である。日本は独自の文化と密接に関係しながら、四季を感じさせる食材、多様な地域食材、夏でも新鮮な魚介類など、世界に誇れる豊かな食に満ちあふれている。

そればかりか、もともと外来起源であったラーメンやカレーなども独自に進化する中、日本食として逆に世界に広まっているものも少なくない。牛肉のように明治以前は日本では全く食べなかったようなものですら世界ブランドになっている。日本産ワインが世界で金賞を獲得することもめずらしくない。そのような日本の食が世界に広がるのを誇りに思っていた矢先のできごとである。

「足りない」というのはどのようなことだろうか。実は、オリンピック・パラリンピックの求める「要件を満たす」食材が足りないということである。もともとオリンピック・パラリンピックは人類の理想を求める崇高な理念の中で行われてきたが、近年は「人類の持続的発展」が中心的な理念として据えられている。

つまり、人畜共通感染症など健康へのリスク、足りない水、足りない食料、生態系や生物多様性の破壊、エネルギー問題、災害、気候変動によるリスクといった、人類にとっての今日的・近未来的課題の解決に向けて、直接的、間接的に貢献することを求めている。では「要件を満たす」とはどのようなことなのか。また、そのためにITが大いに貢献するべきだということを述べていきたい。

20世紀農業の功罪

20世紀における農業は一面では大成功だった。20世紀、近代の錬金術ともいえる化学肥料の発明や化学農薬の開発、たくさん肥料を入れても倒れずに増産できる品種改良、潅漑施設や農業機械の進歩など、さまざまな技術革新が起きた。

その結果、20世紀後半だけでも米、ムギ、トウモロコシといった主要穀物の単位面積あたりの収穫高は2〜3倍にも増大し、多くの人々を飢餓から救い、より豊かな食への道を切り開いた。

しかし、「緑の革命」とももてはやされた成功は、化学物質の多用による環境負荷の増大、生物多様性の影響、食の安全性への危惧など、負の側面を同時にもたらしてしまった。作物生産の基盤である土壌の塩化は、逆に収量減をも招き、環境を顧みない増産は世界各地で深刻な水不足を引き起こしている。

足りない食料?

21世紀になっても、食料への需要は衰えていない。国連は2050年には大幅の食料不足が到来すると推計している。たびたびその原因として、現在の73億人から2050年には95億人にもなると予想される人口に言及するが、主因は別のところにある。経済成長に伴う中間層の増大である。

半世紀前の日本では国民一人当たり年間120キログラムの米を消費していたが、現在は半分以下になり60キログラムを切っている。その替わり、肉や乳製品、油脂類の消費が大幅に増えている。ひとことで言えば西欧的な豊かな食の内容に変化してきた。

しかし、残念なことにこのような食の生産効率は非常に悪い。典型的な牛肉の例で述べると、1キログラムの牛肉を生産するのに20キログラムのトウモロコシが餌として必要である。単位重量当たりの摂取できるエネルギーが牛肉とトウモロコシで大きく変わらない事を考えると、トウモロコシを直接食べれば20人養えた分が一気に1人しか養えないことになる。

一般的に作物生産には大量の水が必要である。例えば、トウモロコシ1キログラムを生産するのにトータルで2トン程度の水が生育期間に必要とされている。その結果、牛肉1キロ生産するには20トンもの水が必要ということになり、食生活の変化は水不足に拍車をかけていることになる。

今、日本で起きたような経済成長が世界中で起きている。カラーテレビや車を購入できるようになると、食も日本と同様に主食への依存度が減り、畜産物など生産効率の悪い食への移行が急激に進んでしまう。これが、中間層の増大により食料が足りなくなる理由である。

21世紀農業の目指す道

20世紀はある意味、食料大増産を目指した時代であったが、21世紀は単に食料を増産するだけではなく、中間層の増大によるより豊かな食へのシフトを満たす食料生産が求められていることになる。

しかし、20世紀的に化学物質に大きく依存して環境負荷を増大することや、生物多様性に影響するような農業はもはや許されない。熱帯雨林を伐採して増やすようなことはできないので、使える耕地の拡大も困難であり、使える水にも限界がある。さらに、地球温暖化が原因とされる気候変動も農産物の安定生産に大きな脅威となっている。

農業生産は、従来から光合成によって成り立つグリーンな産業と認識されてきたが、近代農業の実態は石油エネルギーに大きく依存したものである。例えば、西欧人の場合、平均で人間が摂取できるエネルギーの5倍程度のエネルギーがその食事のために投入されている。つまり、我々が食事のために農産物を生産し食卓に上がらせること自体が温暖化ガス排出の源になっていることになる。

あまり知られていないが、耕地や家畜の呼気から温暖化効果が炭酸ガスの20倍というメタンや200倍という亜酸化窒素が大量に排出されている。これは、石油エネルギーへの依存以外に、作物栽培そのものが温暖化を促進していることを意味している。

実際、農業による温暖化ガス排出による温暖化効果は、交通起源による温暖化効果に匹敵するほど大きい。さらに、社会科学的要因も大きくからむが、食の廃棄やロスの問題も無視できなくなっている。例えば米国では毎日国民一人当たり1500キロカリー分が廃棄されているが、これは通常成人半日分の食料に当たるおどろくべき量である。

以上のように食にまつわる「不都合な真実」が溢れる中で、農業は21世紀に求められる豊かな食を提供しなければならない。数多くの困難な制約のもと、持続性を担保しながら、人々の要望を満たす食を用意できるかが問題だ。

問題解決に向けて

自然科学的要因だけではなく、社会科学あるいは政治的要因も加わり、持続的農業生産の実現に向けて直面する課題は複雑に絡み合う。ここで問題を農業生産現場に限定してみると、目指すべきは、環境負荷や水の制約などの条件のもと、作物栽培をデザインし、栽培管理を最適化する作業になる。

そのために重要になるのは、第一に従来からある農学のイノベーションである。高品質かつ収量の高い品種、耐病性が高く農薬が不要な品種、肥料の利用効率が高い品種、節水栽培できる品種、乾燥に強い品種、塩害地でも栽培できる品種などを実現する高度な品種改良。高品質作物を産み出す栽培法や、土壌微生物を活用することで環境への負荷を抑える低農薬・低肥料の栽培法といった栽培技術の革新。省エネ型の農業機械・温室や節水栽培に資する潅漑設備など、機械・設備の画期的発展がある。

第二に期待されるのは、情報科学やロボット技術などITである。ITは、上記で述べたような農学の要素技術を直接的に支えるばかりでなく、制約の多い極めて複雑な最適化やリスク管理など、人知では困難な問題解決へ向けた唯一の道であるかもしれない。

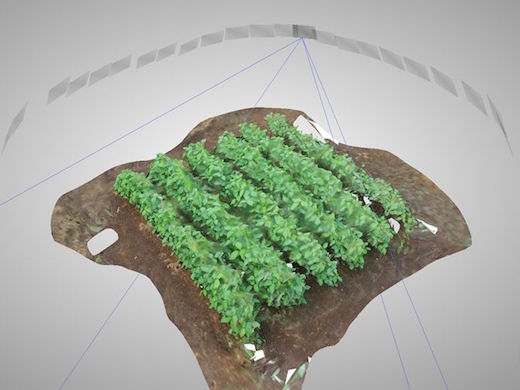

とくに、ビッグデータを基盤としたデータ科学には大いに期待している。なにもよりも効率的ビッグデータ構築と利用基盤の整備が重要である。幸い近年のセンサー技術の発展はめざましく、気象や土壌条件などの環境データ、施肥管理や防除記録などの栽培管理データ、作物や家畜の生体データを効率的に収集できるようになってきている。

さらに、自動センサーでは測定が難しい部分は人間も介在するクラウドセンシング(注)を用いたり、流通・消費部分でのデータ収集などと合わせて、規模の大きい農業IoT構築への道も開けつつある。

(注)クラウド・センシング(クラウド・ソーシング)とは、群集の力をかりて情報を集めようとすること。震災時の人や車の動きをカーナビや携帯の情報からモニタリングした例や、SNSを通じて人々の意見を集約するなどの例がある。農業においては、病害の状況を携帯カメラで撮影することで発生状況を広域でモニタリングするなど、さまざまな活用が期待できる。

農業データでとくに重要なのは過去データ(レガシーデータ)の活用である。原則年1回しか栽培できない米のような農産物の場合、同じ場所での繰り返しデータを得るには将来何年にもわたる蓄積が必要となり、なかなか使えるデータが手に入らないからで、唯一の解決作が過去データの利用となるからである。幸い、自治体の農業試験場などには高品質な作物データが環境データとともに長期間蓄積されており、十分に活用の可能性はある。

今後、多様なデータの相互運用性を高めるためのデータ標準化やデータ交換・利用プラットフォーム、データベースの開発などと合わせることで、農業ビックデータ構築が展開されることを期待する。

ビッグデータ蓄積と利用が継続的かつシームレスにできるようになれば、近年発展が著しい人工知能による高度な予測モデルの作成やデータ分析・知識発見などに活用することができ、目的とする持続的農業生産のためのリスク管理や最適化に向けた手法の開発が急速に進むだろう。

ところで「スマート農業」という言葉が近年盛んに使われている。定義はあいまいであるが、ITを駆使する農業をそのように呼んでいるようだ。しかし、それでは主客が逆転している。真にスマートな農業とは、これまでに述べてきたように21世紀に求められる食を、さまざまな制約の中で持続的に提供できる農業であり、ITはそのための極めて強力なツールであると理解しなくてはいけない。

日本の食に求められるもの

さて、冒頭に東京オリンピック・パラリンピックにおける食材の課題について述べた。その要件とは、農産物で言えば「持続性を担保する形で生産された農産物である」ということである。しかし、「持続性を担保」といっても具体的になにをすれば良いのだろうか。

実は世界にはそれを認証する制度がある。1990年頃ヨーロッパでは飲料水として多用される地下水の硝酸態窒素による汚染が大きな問題となったが、その原因が多くの場合、農業起源の汚染であったため、「硝酸指令」と呼ばれる環境保全的農業のための通達が出された。

その後、環境保全に加え、食の安全性や農業者の福祉をはかるために制定されたのがGAP(Good Agricultural Practice、適正農業規範)である。これは持続的農業生産に関わる単なる理念に終わらず、それがきちんと農場で運用されているかを第三者が認証する制度として発展してきた経緯もある。とくにヨーロッパでは広く普及し、ほぼ世界標準となりつつある。

ヨーロッパの多くのスーパーマーケットが、世界標準で認証された農産物を仕入れの要件としているため、ヨーロッパ内ばかりでなく、ヨーロッパに輸出しているアフリカやアジア諸国の農場でも認証が進んでいる。しかし、日本には世界標準で認証されている農家が非常に僅かであることから、「食材が足りない」という騒ぎになってしまったわけだ。

ちなみに、世界標準の認証では、スーパーマーケット等の小売りがこの認証を受けている農場産であることをうたって販売してはいけないルールになっている。これは、言ってみればバスの運転手が大型二種の免許をもって運転していることをいちいち宣言していないのと同じように、農家は最低限当たり前のことをやっているに過ぎないという、いかにもヨーロッパ的な発想である。つまり、客観的な評価を受けた免許証をもって農業生産をしているかどうかということが問われているに過ぎない。

日本では一部を除いて、小売り側が農家の持続的生産について何の制約もしていないため、認証を受けたところでメリットがないということも普及しない大きな理由である。実はこの認証、味や栄養価といったものに関しては一切触れていない。あくまで上で述べたような持続的農業生産ができているかどうかがポイントなのである。味や栄養価などの付加価値については、それぞれが別の枠組みで大いに宣伝しても全くかまわない。

日本の農家が持続性を意識していないと言っているわけではない。もともと日本では経験的に、自然と共生できる循環型の持続的農業や資源保全に配慮した漁業が広く行われていたが、食料増産のための効率化や農業近代化の中ですっかり影をひそめてしまった。消費者も食の安全ばかりに気を取られ、生産現場における持続性についてはほとんど関心がないのが現状である。

カロリー基準で40%という低い食料自給率の日本では、一方で30%に相当する食料が消費されずに廃棄されている。また、そのような低い食料自給率に加え、家畜飼料自給率は25%程度とさらに低い。穀物として膨大な窒素を日本国外から輸入しているため、本来バランスしているべき窒素循環が大幅に歪んでしまっている事実もある。

日本でも、最新の農学やITを駆使しながら、農業起源の温暖化ガス排出を抑制しつつ、エネルギー利用効率が高く、化学物質による環境負荷が小さく、水資源を大切にする、安全で高品質な食の生産を実現しなくてはならない。さらに、調理も含め食の消費についても持続性を意識する必要がある。

我々は、そのような持続的な食の生産と消費を実現して初めて、豊かな日本の食を心から誇れるのだと思う。さらに言えば、持続性の担保してこそ、豊かな食を持続させ、享受し続けることができるのである。

プロフィール

二宮正士

東京大学農学生命科学研究科教授。東京大学農学部助手をへて、農業環境技術研究所、農業研究センター、農業食品産業技術総合研究機構などへて現職。もともと育種学を学び、その後情報科学と農学の境界分野を開拓。ITによる育種の効率化や農業のIT化などについて研究。