2011.04.19

「ゼロリスク幻想」とソーシャル・リスクコミュニケーションの可能性

2011年3月11日に発生した東日本大震災と、それによって引き起こされた福島第一原発の事故は、1ヶ月以上経過した現在もなお、大きな余震や放射線漏れ、あるいは風評被害など、現在進行形のリスク要因としてわたしたちの生活を脅かしつづけている。

したがって、「今そこにある危機」をどう乗り切るかが重要な関心事となるのは当然だが、一方、一部では、「なぜこうなってしまったのか」に関する分析や考察が出はじめている。地震や津波が「想定外」の規模だったかどうかについては議論の余地があるらしいが、原発事故が人災であることは否定できないし、二度と繰り返したくないものであることもまちがいない。

わたしたちが何をして何をしなかったか、何がどういうふうに起きて現在の状況がもたらされたのかを検証していく作業には大きな意味がある。この手の話はえてして責任追及に関心が向きがちだが、それが重大なものであればあるほど、再発防止のための事実の把握や背景の分析に大きな力が割かれなければならない。

深刻な風評被害

なかでもいま個人的に気になっているのは、国内外で発生している風評被害だ。とくに今回は原発事故が関係しているため、被災地への観光だけでなく、被災地の産品への需要も大きな影響を受けており、また避難者への差別すら起きているという。

「地震・津波・原発事故に風評被害…「四重苦だ」」(朝日新聞2011年4月16日)

http://www.asahi.com/national/update/0416/TKY201104160158.html

福島第一原発の事故で風評被害が広がっている。被災地周辺の野菜や牛乳が敬遠され、がれきの受け入れで苦情が殺到した。子どもへの差別的な言動も報告された。放射能への誤解や過剰な警戒が原因だ。政府や行政は冷静な対応を呼びかける。

情報が錯綜する混乱した情勢のもとでは、ただでさえ誤解や無知にもとづく誤った風評が発生しやすい。なかには、意図的なデマが原因となっている場合もあるだろう。これまでとちがうのは、ネットやソーシャルメディアの発達によって、そうした風評の拡散の規模やスピード、可視化の度合いが増したことだろうか。

これをもって、ネットの「闇」の部分だとか、ソーシャルメディアの限界だとか論ずる向きもあるようだが、まったくまちがいとまではいえないものの、やはり筋ちがいといわざるをえない。これらはネット以前から存在し、人間のコミュニケーションに不可避的について回る、いわば一種の病理現象のようなものだ。問題はメディアではなく、人間の側にあるから、仮にネットがなかったとしても誤報やデマがなくなるわけではない。

総務省は4月6日、ネット上の流言飛語について、通信事業者等に対し、法令や公序良俗に反する情報の自主的な削除を含め、適切な対応をとることを要請した。

「東日本大震災に係るインターネット上の流言飛語への適切な対応に関する電気通信事業者関係団体に対する要請」

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_01000023.html

総務省は、本日、電気通信事業者関係団体に対し、東日本大震災に係るインターネット上の流言飛語について、各団体所属の電気通信事業者等が表現の自由に配慮しつつ適切に対応するよう、周知及び必要な措置を講じることを要請しました。

「流言飛語」の具体的な定義があきらかでないため、これが風評被害の原因となるさまざまなネット上の言説を含むのかどうかはわからないが、いずれにせよ、多くの場合、ネットは情報拡散のスピードとともに、収束までの時間も早めている。したがって、情報の流れを下手に抑制すれば、かえって収束までの時間を引き伸ばすことになり、逆効果になるおそれもあろう。もちろん、影響が大きくなれば実害が出るだろうから、野放しにしていいというものでもないが、規制強化と受け取られかねない動きはできるだけ慎むべきと考える。

リスクコミュニケーションと「ゼロリスク幻想」

こうしたなかで、リスクコミュニケーションの重要性について、改めて注目が集まっている。リスクコミュニケーションとは、簡単にいえば、社会に存在するさまざまなリスクに関する情報や意見を、個人や集団、機関などのあいだでやりとりすることを意味する。重要なのは、情報の流れを一方通行ではなく相互作用としてとらえることで、とくにこれはネットやソーシャルメディアの発達した現代では欠かせない視点だろう。

今回の震災および原発事故をめぐる、政府や東京電力等のリスクコミュニケーションにいろいろ問題があったという考え方は、幅広く共有されているように思われる。彼らが適時に適切な情報を開示していれば、国民の混乱や不安はもっと少なかったはずだ、といった意見だ。とくに原発事故に関しては、発表が遅かったり、聞かれるまで発表されなかったり、あるいは当初の発表より深刻な事態だったことが後でわかったりするケースが少なからずあった。

「福島第1原発:「情報遅れ」海外メディアが疑念」(毎日新聞2011年4月12日)

http://mainichi.jp/select/today/news/20110413k0000m030075000c.html

福島第1原発事故の国際評価尺度(INES)がレベル7になったことは、世界各国のメディアが速報した。菅直人首相は12日の会見で情報隠しを否定したが、国際社会では、日本政府が適切なタイミングで必要な情報を出していないのではないかという疑念が出されている。一方、各国の報道は、パニックの発生を警戒してか、同じレベル7だったチェルノブイリ原発事故とは違うことや自国の環境に影響がないことを強調した。

実際にはいろいろな事情があったろうし、必ずしも情報を「隠蔽」したとまではいえない場合も少なくないだろうが、少なくとも情報開示に対して積極的ではなかったという印象は否めない。適切な情報の提供が少なければ、その分デマがはびこる余地が生まれる。情報開示で風評被害が完全に防げるというものでもないだろうが、適切に行われなければその一因ともなる。少なくとも、放射性物質の拡散に関する情報の不足は、食品の風評被害拡大に影響があったのではないかと思われる。

一方、問題は一般の人々の側にもある、とする意見もある。典型的なもののひとつが、いわゆる「ゼロリスク幻想」だ。人々がいたずらに自らが負うリスクがゼロであることを要求するというものだが、たとえば原発のある県でとれたというだけで食品が売れなくなったり、あるいは販売業者が取り扱わなくなったりする事態が生じているらしい。

「ゼロリスク幻想」は別に目新しい考え方ではなく、以前からたびたび指摘されてきた。たとえば、池田正行著「食のリスクを問い直す」(ちくま新書、2002年)は、その直前に発生したいわゆるBSE騒動を受けて書かれたものだが、このなかに「ゼロリスク探求症候群」という表現がでてくる。「ゼロリスクを求めるあまり、リスクバランス感覚を失い、自分の行動が重大な社会問題を起こすことも理解できなくなる病的心理」と定義されているが、人々のこうした心理状態がBSEに関するパニックを引き起こした、という主張だ。

このようなことがあると、事業者や政府は風評被害の発生をおそれて「ゼロリスク」、あるいは「安全・安心」を錦の御旗にせざるをえなくなる。しかし、電力会社にかぎらず、事業活動にともなって一般に被害を及ぼすリスクをゼロにすることはふつうできないから、要するにこれは「不都合な情報を隠せ」といっていることと同じだ。また、マスメディアも、風評被害を発生させるおそれのある報道には慎重になるだろう。つまり、人々の「ゼロリスク幻想」が適切な情報提供を妨げる、というわけだ。そして、こうしたことがさらに人々の不安を増大させ、不信感をかきたてる、という悪循環が起きているのが現状ということになる。

しかし、リスクコミュニケーション研究の分野では、人々がいたずらにゼロリスクを求めていると考えるのは、専門家たちが抱く誤ったステレオタイプにすぎない、との指摘が早くからなされ、検証もされてきた。人々はものごとのリスクについて適切に把握している、「ゼロリスク幻想」自体が幻想だ、というわけだ。実際、自分はゼロリスクなど求めていない、むしろ適切な情報を得て自分で判断したい、という人も少なくないだろう。すなわち、「ゼロリスク幻想」があるとする現実と、「ゼロリスク幻想」は幻想だとする現実が併存しているようにみえる。このような齟齬はいったいどうして生じるのだろうか。そして、どのようなリスクコミュニケーションが、風評被害の改善に役立つのだろうか。

リスクのとらえ方の差

そもそも、専門家と一般の人々とで、リスクをどうとらえるかは大きく異なる。

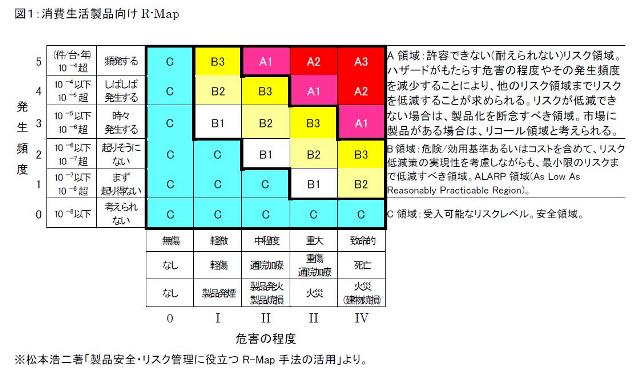

リスクマネジメントの専門家は、リスクをその発生確率と損害の大きさという2つの評価軸でとらえる。この2つの要素の組み合わせでどのようなリスクかを把握し、それに応じた対策をとるわけだ。具体的なモデルにはさまざまなものがあるが、ここでは例として、(財)日本科学技術連盟が開発し、家電製品や事務用機器、医療機器などの分野でよく使われる「R-Map」をあげておく。R-Mapではリスクを発生頻度で6段階、危害の大きさで5段階に分け、その組み合わせでできるA、B、Cという3つの領域に応じて対策をとる。C領域であれば安全とされるが、B領域であればリスク低減のための努力が必要となり、A領域であれば受け入れられないリスクがあるものと考える。

いずれの評価軸も具体的な基準が設定されていて、図1に例示した消費生活製品向けのR-Mapの場合、発生頻度ゼロとされるレベルは年間10-8 件/台以下、つまり年間100万台流通している製品であれば、100年に1回の頻度で死亡事故が発生しても安全とみなす、という計算になる。当然、このゼロレベルは分野によって異なり、化学工業であれば年間10-5 件/台以下、医療機器なら年間10-6 件/台以下、自動車では年間10-7 件/台以下とされる。

ここでのポイントは、この2つの評価軸がいずれも定量的なものであり、客観的な検証が可能であるということだ。どこまでが受入可能で何が許容できないのか等の基準設定については、人間の感覚が関与する余地があるが、数値そのものは誰がみても同じである。したがって、たとえば食品の放射能汚染についても、あるレベルの放射性物質が検出された食品を食べつづけることによってガン発生確率がどの程度になるのかといったかたちで定量化し、それを以前のレベルや他の食品と比較することにより、どの程度危険なのかがわかるわけだ。そうすれば、回避手段やそのコスト等を勘案して、どう対応すべきかを合理的に判断することができる。

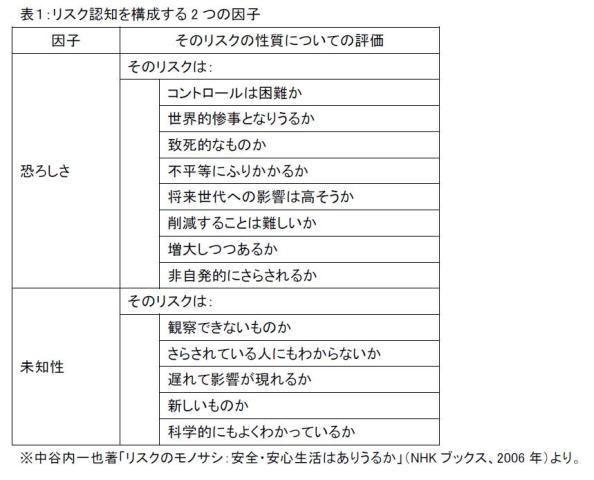

しかし、一般の人々は、これとはまったく異なるやり方でリスクをとらえる。人間のリスク認知の研究はこれまでさまざま行われてきており、「恐ろしさ」と「未知性」という2つの要因で認知されるというのが定説となっている(表1)。

図1のような専門家のリスク評価尺度とは大きく異なっていて、必ずしも定量的な評価や個人間の比較にはあまり適さないものが含まれていることに注意されたい。原発事故がもたらすリスクは、この尺度に照らせば、きわめて大きなものと映るだろう。そのうえ、人間には、ごく小さな確率のリスクを過大に評価する傾向、メディアなどで注目されるリスクを過大に評価する傾向などもあることが知られている。これらも勘案すれば、たとえば食品から検出される放射性物質が、客観的には健康上ほとんど影響をもたらさないレベルのものであったとしても、震え上がる人が出てくるのはむしろ当然といえるかもしれない。

また、認知を判断に結びつけるやり方も、専門家と一般人とでは異なる場合がある。人々がものごとに対する態度を決定する際のプロセスに関して、「二重過程モデル」という考え方がある。情報を充分に分析して態度を決定する「システマチック処理」と、情報発信者への信頼や接触する情報の量などの周辺的な要素にもとづいて態度を決定する「ヒューリスティック処理」の2つのやり方がある、とする考え方だ。

このうち前者を行うには、めんどうな手間を厭わない程に強い動機づけとそれを行う能力が必要であり、それらを持ち合わせない場合には、より簡便な後者に頼ることとなる。ある分野の専門家であれば、当該分野に関する重要な判断の際にはシステマチック処理を行うであろう。しかし一般の人々、あるいは専門家でも専門以外の分野については、手間のかかるシステマチック処理をわざわざ行う動機もなければ、そのために必要な知識もないことが多いから、自然とヒューリスティック処理に頼ることが多くなるだろう。

ヒューリスティックとしての「ゼロリスク」

以上をふまえて、「ゼロリスク幻想」について考えてみる。まず、人々が「ゼロリスク」を求めるのは、彼らが非合理的だからとはかぎらない。たとえばあるリスクについて、回避のコストが「ゼロ」である場合、すなわち、代わりとなるゼロリスクないしリスクが充分に低い選択肢があって、それを簡単に入手できる場合には、たとえ小さなリスクであっても、わざわざ好き好んで受け入れる者は少ないだろう。

たとえば、わずかでもリスクがある(と考えられている)食品と、リスクが「ゼロ」である(と考えられている)食品とがあって、他に特段の差がなく自由に選べるのであれば、後者をとるのは必ずしも非合理的とはいえない。あるかもしれないと考えられるリスクが、上の表1に示された基準に合致するものであるなら、多少の価格差があってもこの判断は覆らないだろう。食品で風評被害が起きるのは、代わりに選べる他の食品が豊富にあるからであって、これはBSE騒動のときに人々が牛肉を忌避したのと基本的に同じ構図だ。

もちろん、このような判断には一種の合成の誤謬が生じうる。消費者が皆このような判断をすれば、選択されなくなった食品等はまったく売れなくなる。それが適切な判断であればいいが、そうでなければ、本来価値があったはずの食品等がまったくムダに廃棄されることになるわけだ。

また、消費者とちがって、生産者や販売者は、「他の選択肢」に急に乗り換えることはできないから、販売が滞れば、一気に窮地に陥る。とくに一次産品などでは、生産者が同一地域に集積していることも多いから、特定地域全体の経済活動が大きな打撃を受け、結果として、地域社会の存立にもかかわる事態が発生しうる。

こうした事態は、「ゼロリスク」を求めた個々の消費者に対しても、回り回って最終的には悪影響を及ぼすから、自らそのツケを払うことにはなるはずだが、その影響はあくまで間接的なものであり、よほど大きなものでなければあまり意識されることはないだろう。

このような状況があれば、生産者や販売者、あるいは政府は、ある製品やサービスが「ゼロリスク」であるというメッセージを発信しなければならなくなる。実際にはゼロでないリスクをゼロであるかのように装うのはよくみても隠蔽、悪くすれば欺瞞にあたるわけだが、無用な混乱を避けるという「方便」で正当化されてきたわけだ。

では、そんなことはやめて、すべての商品・サービスについて、一般の人々に対してそのリスクを正確・詳細に説明し、きちんと理解してもらうように務めたらどうかというと、なかなかうまくはいかないのではないか。彼らにその情報の意味を「わざわざ」考え理解しようとする動機はない。リスクが「ゼロ」でないということはリスクがある、とみなす方が、少なくとも一般的には楽だ。

自ら情報を検討して判断する意思や能力ともたない人々は、リスクを管理する者に対する信頼などをヒューリスティックとして判断する。この「信頼」は、伝統的な考え方では、「能力」に関する評価と「誠実さ」に関する評価とで決まる(いわゆる「二要因モデル」)とされてきた。しかし実際には、これらでは必ずしも説明できない事例が少なからずあり、近年ではリスク管理者との価値観の類似性によって信頼が醸成されるとする考え方(主観的価値類似性モデル)が提唱されている。

こうしたなかで、「ゼロリスク」というメッセージは、専門家や政府と一般人とのあいだでの、価値観の類似性を示す一種の指標として機能しているのではないか。たとえばリスクコミュニケーションの現場で、専門知識をもたない一般人が、「大丈夫なんですね?安心していいんですね?」と専門家に聞いたとする。これに対し、もし専門家が「重大事故が起きる頻度は10-7 件/台以下です」と回答したら、その専門家が信頼されることはないだろう(おそらく、「ただちに健康に影響が出るレベルではない」という回答も、似たニュアンスで受け取られているのではないか)。ここで一般人は明らかに、「大丈夫です。重大事故は起きません。安心してください」という回答を期待しているはずだ。

おそらく一般人の側も、ある程度の常識があれば、事故など絶対起きるはずがないとまでは考えていないだろう。その際の「ゼロリスク幻想」とは、客観的な意味でリスクが存在しないことを求めるという意味ではなく、事故を起こさないよう最善の努力をするであろう相手を信用するという意味であり、そのなかでの「ゼロリスク」は、ヒューリスティック処理に必要な「信頼」を醸成する前提として共有されている(と一般人が信じる)価値観であると考えられる。

いいかえれば、「ゼロリスク」(おそらく「安全・安心」もそうだろう)は、それ自体がリスクコミュニケーションにおける一種のヒューリスティックなのだ。ふだん、多くの人々は、こうしたヒューリスティックによって簡便にものごとを処理している。人々は、電力会社や政府から発信される「ゼロリスク」というメッセージを受け取ることで、それ以上の思考を節約し、その分を別の方面に向けることができるようになるのだ。

しかし、今回の震災や原発事故のように、何か大きなトラブルがあると、当該リスクに対する人々の関心は急速に高まる。彼らのなかには、ヒューリスティック処理に頼ることなく、自ら情報を取捨選択し、判断することを求める者が出てくるだろう。そうした人々は、もはや「ゼロリスク」を標榜するコミュニケーションに満足することはなく、詳細な情報の開示を求めてくることになるのではないか。

「啓蒙」から「共感」へ

こう考えてくると、今回の震災および原発事故に関するこれまでのリスクコミュニケーションの問題、そして今後の課題がみえてくる。簡単にいえば、東京電力や政府のこれまでのリスクコミュニケーションは、人々に「ゼロリスク幻想」を抱かせてきた過去の広告宣伝も含め、どうしても、電力会社や政府の側の、自分たちが発信する情報を「理解してもらおう」という、一方的かつ上から目線の「啓蒙」という要素が前面に出すぎているということだ。

もちろん正しい情報の伝達は必要で、「啓蒙」の要素がなくていいというわけではないが、上記のように、多くの人が求めているのは必ずしもそうした「情報」ではないし、一方的な情報提供が歓迎されるわけでもない。逆に、詳細な情報を求める人にとっては、「この程度ならわかるだろう」といった視点でかいつまんだ情報を示されても、不満が募るだけだろう。

もともとリスクコミュニケーションの研究においては、一方向な情報提供だけではあまり効果がないという知見が早くからえられていた。人々の意見を聞き、巻き込みつつコミットメントを醸成するような、よりオープンで参加型のコミュニケーションが必要というわけだが、そうした試みはこれまでなかなかみられなかった。理由はいろいろあろうが、つきつめれば、外部の人々を信用しなかったからだろう。過去の研究が示していたとおり、ゼロリスクが求められているという「ゼロリスク幻想」にとらわれていたのは、一般の人々というよりむしろ、「専門家」の側に属する東京電力や政府の方だったのではないか。

もちろん、オープンな情報提供が行われても、すべての人々が関心をもってくれるわけではない。むしろ、ヒューリスティック処理を行う一般の人々とのコミュニケーションは、詳細な情報よりも、共通の価値観をもつと思われる相手への共感を通じて成立する。難しいことはわからないがとにかく「安全・安心」なら受け入れるという人々へのもっとも効果的な回答は、「ゼロリスク」でも「リスクは10-7 件/台以下」でもなく、「自分たちは信頼に足る」というメッセージだ。そしてそれは、より積極的な情報公開の姿勢によって裏づけされる。

リスクコミュニケーションがうまくいったとしても、風評被害を完全に抑え込めるわけではない。野菜や水産品からたとえ少量でも放射性物質が検出されれば、不安に思う人が出てくるのは当然だ。しかし同時に、たとえば被災地の産品を食べて応援しようといったまったく次元の違うメッセージもあちこちから発信されていたりする。適切なリスクコミュニケーションが、人々がこうしたメッセージに耳を傾けるための基盤となれば、結果として風評被害の野放図な拡大を防ぐために貢献することとなるだろう。リスクコミュニケーションをそれ単体で完結するものとしてではなく、社会のなかで行われているさまざまなコミュニケーションの一部ととらえる考え方が必要と思われる。

しかし、現在のように、リスクコミュニケーションが「ゼロリスク」というメッセージへの共感によってつくられた信頼を介してなされていた場合、事故の発生は、その信頼自体を破壊してしまう。なかには、新たな信頼の「拠り所」を求め、誤報やデマにすがる者も出てくるかもしれない。これでは、事故後のリスクコミュニケーションは著しく困難になってしまう。こうした信頼はいったんこわれてしまうと再生がなかなか難しいが、時間をかけて、「ゼロリスク」に依存しない信頼の醸成をめざすべきだろう。今回の場合、これが今後の大きな課題となるのではないか。

ソーシャル・リスクコミュニケーションの可能性

ソーシャルメディアの時代である現在であれば、外部の意欲と能力ある人たちに、そうした「信頼」の中継地点となってもらうことが有効かもしれない。これまでも電力業界は、巨額の広告費を使い、少なからぬ数のタレントや文化人などの有名人を起用して、一般の人々との「コミュニケーション」を行ってきた。しかしこうした有名人たちは、たんに「ゼロリスク」という一方的メッセージを広めるだけのいわゆる広告塔でしかなかったのが実態だ。いま求められているのはそういう存在ではなく、破壊されてしまった電力会社への信頼の代わりに人々の信頼の「ハブ」となって、リスクコミュニケーションを「中継」してくれる人たちとのソーシャルネットワークではないだろうか。

今回の原発事故では、たとえば東京大学理学部の早野龍五教授が、ツイッターなどを通じて、刻々と変化する状況を、第三者的な立場から的確に解説してくれた。あるいはジャーナリストの津田大介さんや佐々木俊尚さんなど、正確な情報を見極め伝えたり、一般の人々の意見を吸い上げてくれたりした人たちもいる。こうした活動をした人は他にもたくさんいただろう。もちろんマスメディアも重要な役割を果たしただろうが、一方で取引関係など電力会社と立ち位置が近すぎるという批判を受けたり、あるいは逆に批判的な追及を繰り返したりするなど、信頼を「中継」する存在にはいまひとつなりきれなかったように思われる。

今回「ハブ」となった人たちは、必ずしも電力会社や政府の「味方」というわけではない。実際、電力会社や政府にとって都合の悪い情報も少なからず発信された。彼らが求めたのは、原稿料やCM出演料ではなく、適時の的確な情報であり、そういう彼らが外部の立場から適切な情報を見極め、噛み砕いて伝えてくれたことが、電力会社や政府が発信する情報の信頼性を高めるのに役立っていたように思われる。こうした人たちがもっと増えれば、彼らの自発的な活動の結果として形成されるソーシャルネットワークの力はさらに大きくなり、リスクコミュニケーションのあり方を大きく変えていくだろう。

詳細かつ的確な情報を受け取り、解釈して、発信するだけの動機づけと能力を備えたこうした人たちが、信頼の「ハブ」としての役割を果たせるようになるためには、今回のような事故のときだけでなく、ふだんから積極的な情報開示を行い、より双方向のコミュニケーションを指向していくことが必須となる。考えてみれば、これは企業がソーシャルメディアを使うときの鉄則だ。となればこれは、東京電力だけの話ではない。リスクコミュニケーションに取り組むあらゆる企業や団体、あるいは政府にとって、「ソーシャル」という要素は今後いっそう重要なものになっていくのではないだろうか。

推薦図書

リスクコミュニケーションに関する一般的な解説書で、現在幅広く入手可能なものはあまり多くない。本書も本稿執筆時点でみたところ、アマゾンでは中古でしか手に入らないが、八重洲ブックセンターで平積みになっているのを見かけたような記憶があるので、照会されるとよい。本書のいいところは、コンパクトなつくりで、わかりやすい記述ながら、リスクコミュニケーションがなぜうまくいかないか、どうしたらうまくいくかについて実践的に、かなり踏み込んで解説しているところにある。良書だと思う。

プロフィール

山口浩

1963年生まれ。駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部教授。専門はファイナンス、経営学。コンテンツファイナンス、予測市場、仮想世界の経済等、金融・契約・情報の技術の新たな融合の可能性が目下の研究テーマ。著書に「リスクの正体!―賢いリスクとのつきあい方」(バジリコ)がある。