2019.12.24

患者が望まない延命治療を行うことは常に正当化できないパターナリズムか――『死ぬ権利はあるか』出版に寄せて

1.はじめに

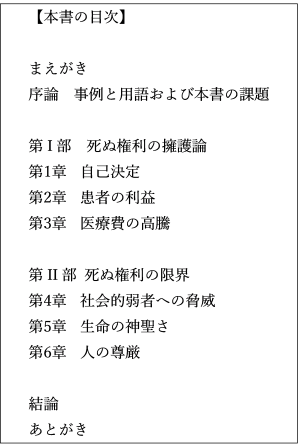

今年の2月に『死ぬ権利はあるか―安楽死、尊厳死、自殺幇助の是非』(春風社、2019年)を出版した。580頁と少しぶ厚い本になったが、これを丸ごとかけて、人の死期を早めたり、生命を維持しなかったりすることの是非について論じた。具体的に取り上げたのは、主として、臨床で生じるケースである。いわゆる安楽死、尊厳死、医師による自殺幇助などと呼ばれる一連の医療者のふるまいに焦点を当てた。

本書の主題にかんして、国内での議論がとくに活発になったのは、二〇〇〇年代の前半からだろう。北海道や神奈川県、富山県など、国内各地の病院で、人工呼吸器などの医療の使用を中止して患者を死なせたとして、医師の逮捕されるケースが相次いだ。

また、同時期にはベルギー、オランダ、ルクセンブルクのベネルクス三国や、アメリカ合衆国内の複数の州で、患者の死期を早めるために致死的な薬物(バルビツール酸や筋弛緩剤)を処方あるいは投与することが合法化され始めた。

私もやはりおおよそあの頃からこの主題について研究し始めた。数えてみれば十年以上、このテーマとはつきあってきたことになる。

本書を出版したあとも、人々の注目を集めるできごとがいくつかおきた。今年の3月には、東京都の公立福生病院で人工透析を再開せず亡くなった患者のケースが、毎日新聞などのメディアで大きく取り上げられ、話題になった(このケースについては、関連の論点に本稿でも下で少し触れてみたい)。6月には、神経難病を患い、致死薬の処方を受けるためにスイスへ渡航して死亡した日本人のケースが、NHKスペシャルで放映された。死亡の瞬間まで映し出し、大きな反響を呼んだようである。また、7月の参議院議員選挙では、安楽死制度を考える会を名のる政治団体が、比例代表区に候補者を出したことも記憶に新しい。こうした事例や報道をきっかけに、関心が出た人には、ぜひ本書を手に取ってほしいと思っている。

2.アーギュメンタティヴな本

本書の一番大きな特徴は、ひとことでいうなら、アーギュメンタティヴ(argumentative)なところにあると思っている。日本語でこれとちょうど同じ意味や響きを持つことばを見つけるのは少し難しいように思うが、あえて訳せば「論証的」といったところだろうか。自分の立場をはっきり示すとともに、それが他の立場より正しいと考える理由を示しながら、論証していくスタイルをとった。

このテーマにかんしては、さまざまな立場や経験や知見を持つ人々から、すでに数多くの意見が表明されてきた。本書では、公けにされている意見を広く、網羅的に取り上げて整理した。同時に、ひとつひとつの意見についてできるだけ詳しく検討を加えた。検討を踏まえたうえで、私自身の結論もはっきりと分かるようにして述べてある。

患者の死期を早めたり、生命を維持しなかったりすることについて、人々が容認できると考えたり、反対したりするのはなぜか。どのような考えかたが根拠にあるのか。

患者の死期を早めることにつながる医療者のふるまいと一口にいっても、具体的に見ていくと実態はケース毎にさまざまである。福生病院の透析中止と、スイスの自殺幇助とを比べるだけでも、受ける印象はかなりちがうだろう。そのため、実際、容認できると思うかどうかも、ケース毎で人の意見はちがってきうる。たとえば、福生病院のケースは許容できるが、スイスのケースは許されるべきでない、といったようにである。

しかし、他方では、患者の死期を早めることが容認できると主張されるときには、具体的に容認できると思われているケースがどんなケースであっても、その根拠になっている考えかたは多くの場合で共通している。

もっともよく持ち出されるのは、死にたいという患者の自己決定を尊重することに価値があるという考えかたである。もうひとつは、病気にともなう苦痛から解放されることが患者の利益になるからという考えかたである。また、ときおり、高額な延命医療の利用を控えることでもたらされるとされる経済的な利益の価値が言及されることもある。

また、患者の死期を早めることについては、反対意見の人も少なくない。反対する人々は、まず、安楽死や尊厳死を合法化すると、機能障害者や低所得者などの社会的弱者に圧力がかかるのではないかと懸念してきた。社会的弱者の生命を長く維持しようとすると、周囲に負担がかかりがちである。このため、かれらにたいして周囲から延命を諦めて早く死ぬよう圧力がかかるかもしれないというのである(注1)。

(注1)この論点は、2015年にこのウェブサイトに掲載していただくために執筆した論文 (有馬斉、「尊厳死の合法化は社会的弱者にとって脅威か」、シノドス、2015年2月26日(https://synodos.jp/welfare/11862)) で詳しく検討した。出版した本の第4章はこの論文に加筆したものである。

また、もうひとつの反対論は、先に見た容認論の考えかたを正面から否定するタイプの意見である。容認派の人々は、患者が死にたいといっていることや、周囲から見てもそれ以上生きることが本人の利益になると思えない場合があることを強調する。しかし、中には、このような理由で命を破壊するのは命が持つ価値にたいする冒涜であるかのように感じる人もいるかもしれない。ひとつの重要なタイプの反対論の根拠にあるのは、このような感覚である。人の命には、たとえ本人がそこに価値を見い出せず、また、それ以上生きることが本人にとって良いことでなくても、依然としてそれ自体に大きな価値があり、だから破壊してはならない、というわけである。このような仕方で人の命に宿っているとされる価値のことは、従来、生命の神聖さや人格の尊厳などと呼ばれてきた。

本書では、これらの賛成意見と反対意見をひとつひとつ、それぞれに一章ずつ割り当てて、丁寧に検討することを試みた。どの意見も、いわゆる安楽死や尊厳死や自殺幇助の是非が問題になるときには、必ずといってよいほど出てくる重要な意見ばかりである。この問題をよく考えたといえるためには、少なくとも以上の意見については一通り理解し、検討を加えておくことが必須と思われる。

3.個人の自己決定よりも重要な価値

今回この紹介記事の執筆を依頼してくださったシノドスの担当の方からは、出版した本の中で扱ったトピックのいずれかに焦点を当てて、少し掘り下げた解説を入れてみてはどうか、と提案をいただいた。

本の中で取り上げた論点や、論証を試みた主張はたくさんあるが、本論の最初の章の中心的なテーマのひとつは、自己決定とパターナリズムである。

上で述べたように、容認派の人々がもっともよく訴えるのは、個人の自己決定が尊重されることの良さである。これは、生命維持に必要な医療の見送り(いわゆる尊厳死)が容認されているべきだという人々にも、致死的な薬剤の投与(いわゆる安楽死)が正当化できると主張する人々にも、共通する点である。本人が死にたい、死んでもかまわないといっているのだから、その意向が尊重されるべきだ、というわけである。

本の中では、この考えかたをじっくり、さまざまな方向から検討した。一般論として、人生の重要な場面で個人の自己決定が周囲から尊重されるようになっていることに価値があるのは、いうまでもない。しかし本書では、ときとしてこの価値にも優先して守られるべきことのある価値が、とくに臨床においても他にまだいくつかあると思われることを指摘した。そのために、自己決定の価値に訴えていわゆる尊厳死や安楽死を擁護するタイプの主張には、限界があると結論した。

場合によって自己決定より優先するべきと思われる価値のひとつは、患者の利益である。一般に、その人自身の利益を守るために、個人の自己決定を否定したり覆したりすることを、パターナリズムという。パターナリズムということばは、とりわけ臨床では、否定的な意味で使用されることが多い。たとえば、「あの医師はパターナリスティックだ」のようにいわれるとき、そうしたいいかたにはほとんど確実に当の医師を非難する響きがある。しかし、本書では、臨床でも、パターナリズムは正当化できることがあると主張した。

論拠としたのは、大部分は、現実の臨床における実践のありようである。パターナリズムというと聞こえは悪いが、現実の臨床では、患者の自己決定よりも患者の利益を優先して守るということは日常的に行われている。また、このことは、それがパターナリズムであるということを確認した上で改めてしっかり考えてみても、非難されるべきこととは思われない。

本稿でも、現実に実践されているパターナリズムの例をいくつか挙げてみよう。

4.「まだ終末期ではないから」?

たとえば、先ほど触れた東京都の公立福生病院の透析中止のケースを考えてみよう。

ケースの患者は、もしも透析を再開していれば、あと数年(毎日新聞の記事によれば「3~4年間」)生きることができていた可能性があるという(注2)。ケースを問題視した人々は、この点が、終末期医療の倫理にかんして国や学協会によって公けにされている各種ガイドラインの規定に反しているのではないか、と疑問の声を上げた。各種ガイドラインは、いずれも、生命維持医療の差し控えや中止が場合によって容認できるとしているが、同時に、患者の病態が終末期にあることをその条件としている。透析を再開しさえすれば年単位の余命が期待できた患者を終末期とはみなすのはおかしいのではないか、というのが中心的な疑問の一つだったのである。

(注2)毎日新聞、2019年4月10日、6頁「検証:東京・公立福生病院 透析中止・非導入21人、同意書なし ずさん体制露呈 都指導」

患者が終末期でなければ生命維持医療の見送りは検討しない。―――福生病院をめぐる議論の中だけでなく、終末期医療の倫理にかんする国内の議論一般においても、この考えかたは、ほとんど常に自明の前提のようになっている。しかし、実際のところ、この考えかたがパターナリスティックであることは、少し考えてみればあきらかと思われる。

終末期でなければ生命維持医療の見送りは検討されるべきでないと考えられているのはなぜか。丁寧に考えれば、ここには他にもいくつか理由を想像できるかもしれない(注3)。しかし、もっともストレートな解釈は、患者の利益を守るため、という理由だろう。終末期と呼べるほど容体が深刻だというのでないかぎり、生き続けるほうが患者の利益になることはあきらかだと思われているのである。

(注3)たとえば、まだ長く生きられる人の命を意図的に絶つことは、人の命に宿る特別な価値(神聖さ?)にたいして私たちが払うべき敬意を欠くことのように感じられているのかもしれない。

あきらかに終末期とはみなせないような状態であっても、生命を維持するために医療が必要な場合はいくらでもある。たとえば、透析なしではすぐに亡くなる腎不全の患者でも、透析を続けさえすれば10年、20年と生きられることがある。期待できる余命が長ければ長いほど、終末期という表現はいかにも適さないように感じられるだろう。各種のガイドラインは、こうした場合で、今すぐ透析を控えるという選択肢について医療者が患者と話し合うことを要求していない。実際にもそのような話し合いがなされることはまずないといってよいだろう。透析を受けて生き続けることが患者の利益になることはあきらかだから、そのような選択肢を患者に示すことは最初から不必要だと考えられているのである。

もちろん、そんな選択肢はたとえ示されても患者が選ぶとはあまり考えにくい。だから、その選択肢を示さなくても患者の自己決定を否定することにはならないのだ、と、このように思われるかもしれない。しかし、とくに透析のように患者の負担や不都合がある程度大きい治療の場合、受けたくないと思う患者がまったくいないとは考えにくい。また、一般に、あらゆる病気にかんして、患者は終末期と呼べるような状態にならないかぎり決して生命維持に必要な医療を止めたいなどとは思わない、という理解は(終末期をどう定義するにしても)正しい理解であるとは思われない。

そこで、終末期でないかぎり生命維持に必要な医療の見送りについては検討しない(そのような選択肢については患者と話し合わない)という考えかたは、やはりパターナリスティックだといわざるをえないように思われるのである(注4)。

(注4)ただし、今回のケースについて議論があったことを受けて、日本透析医学会は現在、透析の中止が検討されるべき場合を終末期に限定する学会指針の規定について、見直しを行っているという(毎日新聞、2019年6月29日、25頁、「日本透析医学会:中止認める指針を拡大 終末期以外も対象 方針提示」)。しかし、実際にこの指針がどのように見直されるとしても、本文で指摘したパターナリズムが臨床から完全になくなることにはならない。

5.終末期の定義と価値判断

尚、以上で述べたのは現実の臨床で広く実践されているパターナリズムの一例だが、これがパターナリズムであるということは、ふつうあまりはっきりとは認識されていないようである。たとえば、ガイドラインにしたがって、容体が比較的軽い患者にたいしては透析の中止について話し合わない医師のことを「パターナリスティックだ」と形容する人はまずいないだろう。

これは、ひとつには、先述のように、パターナリズムという表現がすでに否定的な響きを持つようになっているからだろう。社会的に広く容認されている態度を形容するときには、この表現は使いづらい。

しかしまた、ここにはもうひとつ、「終末期」ということばに特有の事情もおそらく存在する。

終末期かどうかの判断は、たいてい、医学的な判断だと思われている。医学的な判断、というのが正確なところ何を意味するのかは、実は明確ではない。しかし、それが客観的で、科学的な根拠を持つ判断であるということは、含意の一部とみなしてよいだろう。またしたがって、それが価値判断を含むものではないということも、おそらくは含意の一部になっていると思われる。このため、「終末期ではないから」という理由で治療が継続されたり、治療の見送りについて話し合いが持たれなかったりしても、そこで価値にかんする判断が下されているということは見えにくい。自己決定を優先することにある良さよりも、利益を守ることの良さを優先した結果の判断であることも、見えにくくなる。

しかし、これはもちろん、正しい見えかたではない。かりに今、終末期かどうかの判断についてはそれが純粋に科学的なものだと認めることにしよう。しかしそれでも、「まだ終末期ではないからという理由で患者の望まない治療を続けることが正当化できる」という判断は、科学的なものではありえないからだ。それは、終末期ではないこと(そしてそのために治療が患者の利益になると思われること)を患者の自己決定よりも重視する価値判断に他ならない。

また、実のところ、終末期かどうかの判断は、それ自体、純粋に医学的なもの、科学的なものとはみなしにくい。

関連する国内の各種ガイドラインの中では、「終末期である」という表現は、延命治療の見送りについて検討することが容認できる局面を指すことばとして使われている。現実の医療者がこのことばを口にするのを聞いていても、この含意があることはたいていあきらかだ。たとえば、どんなに治療しても生命の維持や延長にまったく効果がない(一日たりとも延命できない)と思われるときだけ「終末期だ」といっているわけでは決してない。

もちろん、一方では、期待できる余命があるていど以上長い場合には、終末期という表現はしっくりこない。このことばを使用することに違和感がある。当然、余命の長さにかんする判断は医学的な知識を必要とするから、その意味では、終末期かどうかはやはりその大きな部分が医学的な判断だといってよいのだろう。しかし、他方では、これもよく指摘されるとおり、ある患者の状態が終末期であるかどうかは、期待できる余命の長さだけでは決まってこない。病気の種類によっても、何が終末期かの判断は違ってくる。たとえば慢性疾患と急性疾患とを比べるだけでも、終末期ということばが違和感なく使用できる状態は、余命の長さにかんして、かなり異なる(注5)。

(注5)たとえば日本学術会議 臨床医学委員会終末期医療分科会の報告書「終末期医療のあり方について」(2008年)は、終末期を急性型と亜急性型と慢性型の三つに分け、各タイプで生命予後にちがいがあるとしている。

そこで、ありていにいってしまえば、終末期かどうかの判断とは、治療した場合の回復の見込みや余命の長さと、生命維持にともなう不都合や痛みや不快感の大きさとを、天秤にかけた結果の判断を含みこんだ判断なのだ。期待できる余命が短いのに不快感が非常に大きいなどして、生命維持に必要な治療でも患者に勧めることが必須とまでは思われない場合、「終末期である」という表現は、しっくりくる。臨床でこのことばが使われるときに医療者や患者、家族が持つ実感は、おおよそこのようなところにあるのではないか。

したがって、「まだ終末期ではない」というひとことは、それ自体がそのようにいう人の価値判断を表現している。端的にいえば、治療を見送るかどうかについて患者の自己決定が優先的に尊重されるべきとはいえないくらい、治療することの利益がまだ十分に大きい、という判断を表現していると理解できるのである。

6.「患者が判断力を欠いているから」?

以上で述べたのは、現実の臨床で広く実践されているパターナリズムの一例である。もうひとつ、例を挙げておこう。

これから述べる例は、出版した本の中でもとくに丁寧に論じたタイプの例なのだが、実は最近、こうしたケースについて聞く(個人的な)機会があった。本書を出版した少しあとの5月、日本臨床倫理学会が、やはり福生病院のケースを主題とするシンポジウムを企画し、私もパネリストのひとりとして呼んでいただいた。そのときのことである。

当日は、企画して下さった方がいくつかの論題を予め設定していたので、これについて医療や法律を専門とする他のパネリストの方々と意見を交わした。ひととおり意見交換を終えたあと、フロアからも質問をいただいた。その中に次のような質問があった。

手を挙げて発言されたその方は医師だった。私の記憶しているかぎりで発言の内容を再構成してみれば、おおよそ次のようなことだったと思う。自分が働いている病院にも、透析をもう止めたいという患者さんはおられるが、実際に中止することはまずない。病院の医療者が、そういう患者さんの希望にしたがおうとしなかったり、透析を実際に中止しなかったりすることには、理由がある。慢性の腎不全などで透析を止めたいという患者さんは、つまりは死んでもかまわないといっているわけだ。しかし、この状況で死んでもかまわないといい出す人は、率直にいえば、うつの状態にあると考えられる。精神的につらく落ち込んでいるのであり、合理的な判断ができる状態にあるとはみなしにくい。そのような患者さんの希望を、そのまま真に受けて尊重するわけにはいかないだろう。———

正確を期していえば、発言の様子から察するに、発言された方が自分でこのように考えているということでは必ずしもないようだった。ただ、その病院で、透析を止めたいという患者のことばを直に聞く立場にある他の医療者の中には、以上のように考えている人もある。さて、このような考えかたについてどう思うか、というのが当日の質問の趣旨だったと記憶している。

この質問が出たとき、質問に答えるためにマイクをとったのは、私ではなく、他のパネリストの方だった。このパネリストも医師で、ご自身が透析中止に携わってこられた経験から、患者さんに精神的な問題がないかはまずしっかり確認する必要がある、と答えられた。専門の医師にも介入してもらうなど、具体的な手続きについても話をされた。

実臨床で見られるパターナリズムの例として本稿でもうひとつ挙げておきたいのは、以上のようにして医師が患者を判断力不足とみなす場面で起きるケースである。私としては、患者を判断力不足と評価するという手続きそのものにパターナリスティックな側面があるということは、ほとんどどんな場合でもいえるごく一般的なことだと捉えているが、このことについては後述するとしよう。ひとまず、今のシンポジウムにおける質問の例にそって考えてみたい。

質問をした方が例として挙げた医療者は、患者が透析を止めたいといってもそれは尊重しなくてよいという。理由は、表向きには、患者が判断力を欠いているから、ということにある。しかしでは、なぜ患者が判断力を欠いているとみなされるかというと、その根拠は、患者が生命維持に必要な透析を止めたいといった、というそのこと自体にある。

透析を続けさえすれば生命を維持できる状況である。それにもかかわらず透析を続けずに死んでしまってもかまわないなんて、合理的な判断ができる状態の人が言い出すこととは思えない、というわけだ。しかし、なぜそう思えないのか。丁寧に考えていけば、ここでもさらにいくつかの理由を想像できるが(注6)、やはりストレートな解釈は、透析を続けないという選択に伴う不利益やリスクが大きすぎるように感じられたから、という理由だろう。上の例の中の医療者の目から見て、この状況で透析を拒否するという選択は、患者にとっての不利益が大きすぎるように思われたのだ。合理的にものごとを理解したり、考えたりできる人なら、そのような不利益を自分で望むとは考えにくい。だから、うつの状態にあることが疑われた。このように理解するのが自然だろう。

(注6)たとえば、ただ単純に、死んでもかまわないと言い出す人はどんな場合でもすべてうつの状態にちがいないと考えられていた可能性もある。この考えがおそらくまちがっているといえる理由については、本稿の7節で述べた。

実際、私には、これと同じ趣旨のことを医師がいうのを聞いたことは何度もある。しかしまた、やはり同様の考えかたには、これと少しちがうセッティングで毎年のように接してきてもいる。

医学部や看護学部や薬学部などの講義では、患者の判断力の有無が問題になるケースを用いて学生にグループ・ディスカッションをしてもらうことがある。たとえば、未成年のエホバの証人(ものみの棟聖書冊子協会)の信者が生命維持に必須の輸血を拒否するケースを映像資料で見てもらう(注7)。すると「この状況で輸血を拒否するなんて合理的とは思えない」とか、だから患者の意向は尊重しなくてもよい、といった意見は頻繁に出てくる。このようにいう学生たちも、患者の選択の内容を見て、そこから判断力の有無を評価している。選択の内容(輸血するだけで生命を維持できるのにそうしないこと)を見て、それに伴う不利益があまりにも大きいと思われる場合、患者の判断力が疑われてくる。これは、自然な反応だというべきだろう(注8)。

(注7)カナダ国立映政策庁、赤林朗日本語版監修、1995年、「花のプレゼント」(DVD)、丸善.

(注8)ただし、とくにこの事例では、学生が患者の判断力や合理性を疑う理由の一部は、患者に信仰があるということにもある可能性がある。

尚、いうまでもないことかもしれないが、これはあくまで学生の意見である。臨床でエホバの証人の信者と実際に話した経験のある医療者の中にも同様の反応をする人が同じくらい多いということではおそらくないだろう。私は、横浜市立大学附属病院の医師から依頼を受けて、しばらく前から、エホバの証人の医療機関連絡委員会の方と不定期に面談してきた。私は判断力評価の専門家ではないが、輸血拒否について意見を交わしたときの信者の人の話しぶりは、たとえば後述の四要件に照らして問題があるようなものとはまったく思えなかった。かりに自分の健康や生命の維持に必要な輸血を拒否するときもかれらが同様の話しぶりをするのだとすれば、たとえかれらの輸血を拒否するという自己決定を否定することが最終的に倫理的に正当化できるとしても、判断力不足を理由にするのは適当なことではないというべきだろう。

また、実のところ、こうした疑いを抱くことは、少なくとも最初のリアクションとしては、多くの場合で適切なことでもある。これは重要な点だから強調しておこう。

死にたいという気持ちのことを希死念慮という。希死念慮は、一般に、うつの典型的な症状のひとつだと理解されている。最近は、学校や職場などでも、学生や職員を対象に、メンタルヘルスの状態を確認するためのアンケートが実施される。アンケートではよく「最近、死にたいと思うことがありましたか」のような希死念慮の有無をきく設問がある。「はい」と答えると、うつなどの精神的な問題があることが疑われる。メンタルヘルスの専門家と面談するよう勧められるなど、学校や職場からアプローチがかかることもある。

身近でだれか死にたいといい出す人があったら、と考えてみよう。もちろん、その人を取り巻く状況が現実にそうとう苦しいのだろうと思いやる面はあるにちがいない。しかしまた、その一方で、当人が気分を落ち込ませているために、状況を現実以上に深刻に捉えすぎているのではないかと疑う面もあるはずである。うつのときは、意欲が低下し、視野が狭くなる。複雑なことは考えにくかったり、以前は楽しかったことが楽しめなくなったりする。だから、もしかすると、たとえば周囲がいくらか時間をかけて見守るだけでも、本人は精神的に少し落ち着くかもしれない。状況を今よりまえ向きに捉えるようになったり、死にたいと言わなくなったりするかもしれない。こうした可能性は容易に想像できる。

同じことが、治療をすれば生きられるのに止めたいという人についても当てはまる。本人の希望だからとすぐに治療を中止するより、まずはうつや落ち込みの可能性を考慮して、精神的なケアや治療を検討してみることが重要である。そこで、少なくとも最初のリアクションとしては、医療者など周囲の人が患者の理解力や判断力を疑うことは、たんに自然であるというだけでなく、適切なことでもあるはずだ。

したがって、念のためにいえば、私は、上の例の医療者のような考えかたが、倫理的にまちがっていると言いたいのではない。ただ、この考えかたがパターナリスティックでありうるということは、否定できないと思うだけだ。

上の例の中の医療者は、透析を中止したいという患者の意向を、患者が判断力を欠いているからという理由で尊重しようとしない。しかしなぜ判断力を欠いているとみなしたのかといえば、おそらくそれは、透析を中止したいという患者の選択が患者自身の利益に著しく反しているように思われたからなのだろう。これでは結局、パターナリズムを実践していることと実質的には区別できない。端的にいえば、透析を中止したいという患者の自己決定を、その決定が患者の利益にならないと思われるからという理由で否定していることになるからである。

7.フォーマルな判断力評価の手続きにしたがってもパターナリズムはなくならない

先のパネルディスカッションにおける質問の例の中の医療者の考えかたについては、ここまで、それがパターナリスティックであることを指摘した。加えて、治療を拒否する患者にたいする最初のリアクションとしてはひとまず自然で、場合によっては適切でもあると思われることも述べてきた。さてしかし、以上の点には、いくつか補足しておかなくてはならない。

死にたいという患者は皆うつで、判断力に欠ける、という言い分は、いいたいことはよく分かる気がする一方で、少し雑な印象があることも否定しがたい。

患者の判断力の測定と評価にかんしては、近年、比較的かっちりとした方法論やそのための様式などが開発されてきた。上の例のようなしかたで、担当医のいわば直観により判断力を疑われた患者であっても、もしかすると、フォーマルな手続きを踏んで改めて測定、評価してみれば、判断力はあると分かる可能性があるかもしれない。また、今の言い分については、事実理解の点でまちがいを指摘できるところもあるようだ。ここから先に述べることは出版した本の中で詳しく述べたことなので、かんたんに要点だけ述べておきたい。

まず、死にたいという患者を(ただ死にたいといっているからというだけで)すべてうつの状態にあると理解することは、おそらくまちがっている。実際に死にたいという重度の病人を対象に、うつの症状がどのくらい一般的かを調べた調査研究がある。ひとつ概要を紹介しよう。

1999年から2003年にかけてオランダで実施された調査である。オランダでは、いわゆる積極的安楽死や医師による自殺幇助(致死薬の投与と処方)が合法化されている。調査では、実際に致死薬の処方か投与を受けて死ぬことを希望していた人、12人にたいし、インタビュー(面談)を行い、うつ状態にあるかどうか評価した。評価に用いたのは、一般にうつの診断に用いられることの多いCIDIと呼ばれる様式である。その結果、深刻なうつ病と診断されたのは2人しかいなかった。尚、この調査に参加した患者の大半は、そのあと実際に致死薬の処方か投与を受けて亡くなっている。他の同様の調査では、うつの人の割合がもう少し高いものもあるが、それでも百パーセントではない(注9)。こうした調査の結果があることを踏まえると、生命維持に必要な透析を拒否する患者についても、すべての人がうつの状態にあるという考えは、事実として正しくない可能性が高そうだ。

(注9)van der Lee, Marije L. et al., 2005, “Euthanasia and Depression: A Prospective Cohort Study Among Terminally Ill Cancer Patients,” Journal of Clinical Oncology, 23(27), 6607-12. この調査(とまた同様の他の調査)については、出版した本(『死ぬ権利はあるか』)の[3-4]節でさらに少し丁寧に紹介し、検討してある。

また、患者の判断力の測定と評価にかんしては、これまでに方法や様式が開発されてきた。この分野の標準的な教科書は、いずれも、判断力評価の場面で、治療にかんする患者の選択の内容(これこれの状況でこれこれの治療を選択/拒否しているということ自体)が考慮されることにたいしては批判的だ。本稿で述べてきたことからも分かるとおり、もしも選択の内容に基づいて判断力の有無が評価されるならば、患者には結局のところ、担当医の価値観から大きく外れた医療を選択することがまったくできなくなってしまう可能性がある。医師の提案する治療を拒否する患者は、いつでも「この状況でこの治療を拒むなんて合理的とはみなせない」からという理由で、判断力不足とみなされ、自己決定する機会を奪われかねない(注10)。

(注10)ハーバード大学の生命倫理学研究者であるダン・ブロックは次のように述べている。「判断力不足の判定をその患者の選択の内容に基づいて行おうとすると、正しい選択にかんする何らかの「客観的」なスタンダードに訴えることが避けられない。[…]たんに治療にかんする当人の選択が何らかの外部にある、客観的とされるスタンダードと一致しないからというだけで患者が判断力不足とみなされるなら、自らにとって価値があることを定める患者の能力を尊重することはできなくなる」(Dan Brock, 1993, “Informed Consent,” in his Life and Death, Cambridge University Press, 21-54: p.41)。

そこで、開発されている様式や方法はどれも、患者の選択の内容ではなく、その選択にいたったプロセスに注目している。邦訳も出ているグリッソとアッペルボームの『治療に同意する能力を測定する』は、この分野の代表的な教科書のひとつである(注11)。この本によれば、患者を判断力ありとみなすことができるために必要な条件は、四つある。①患者が自分の希望を表明できること、②治療にかんして医療者からなされた説明の内容を理解できること、③治療にかんして説明されたことを自分の状況に当てはめて理解できること、④選択肢の可能性や起こりうる結果を比較したり評価したりするための論理的な思考ができること、の四点である。

(注11)トマス・グリッソ、ポール・S・アッペルボーム、2000年、『治療に同意する能力を測定する:医療・看護・介護・福祉のためのガイドライン』(北村總子、北村俊則訳)、日本評論社 [Thomas Grisso and Paul S. Appelbaum, 1988, Assessing Competence to Consent to Treatment: A Guide for Physicians and Other Health Professionals, Oxford University Press]。

判断力の評価に際しては、これらの点を、患者の選択の中身とは切り離して直接に確認しなければならない。具体的には、自分の病状や、医師から提案されている治療の内容、治療しなかったときに予想できる結果などを、患者に自分のことばで説明してもらうよう促す種類の質問をし、答えてもらう。

尚、患者の同意を得るときにはいつでもこのような煩雑な手続きをとる必要があるということではもちろんない。今の教科書では、手続きをとることが望ましい場合の例として、たとえば「患者が治療を拒んだとき」や、「患者がとくに侵襲性の高いあるいは危険な治療に同意するとき」を挙げている(注12)。

つまり、こういうことだ。先にも述べたとおり、患者の選択の内容が本人の利益を大きく損なうように思われる場合、医療者が患者の判断力の低下を疑うのは自然である。しかし、それはあくまで、最初のリアクションでなくてはならない。疑いがあれば、そこからさらに、フォーマルな手続きに則って、患者の判断力を丁寧に測定、評価することができる。また、丁寧に測定すれば、少なくとも原理的には、たとえ医師の提案した治療を拒否している患者であっても、当の治療の内容やリスク等についてはよく理解し、検討できていることがあきらかになるかもしれない。判断力ありとみなされる可能性がある。

(注12)同上、65&68頁。

以上をもってひとつまえの節で述べたことにたいする補足としよう。さて、しかし、以上を確認したうえで、もういちど最初の問題に戻って、次の点だけ述べておかなければならない。実のところ、プロセスに注目する様式を使用しても、判断力評価の手続きからパターナリズムの要素が完全になくなるということはない。判断力不足だからという理由で患者の選択を否定する医療者のふるまいは、依然として、あからさまなパターナリズムと実質的に区別できない場合がある。

これは次のような事情による。プロセスに注目する基準は、理解力や思考力のていどを測定する。しかし、判断力があるとみなされるために必要な理解力や思考力のていどは、実はどんな場合でも常に同じであるとは考えられていない。たとえば前掲の教科書によれば、必要とされる理解力などのていどは、患者が希望している治療の選択肢に伴うリスクの大きさによって変わる。希望されている治療のリスクが大きいと、その分だけ、患者にはより高い理解力や思考力が要求されるというのである(注13)。

(注13)同上、25頁。

ここは具体的な例にそくして考えておくのが分かりやすいだろう。たとえば、虫歯の治療を延期したいという患者があるとしよう。虫歯の状況がそれほど深刻でなければ、この選択にともなう危険は小さい。本人は、リスクを理解し、いずれにしても近いうちにまたクリニックへきて治療する必要があることを了解したうえで、今日は治療したくないといっている。この場合、たとえば患者に何らかの精神疾患があったり、あるいはまだ小学生だったりしても、患者のことを判断力ありとみなして当人の選択を尊重することに問題はないと思われるだろう。

他方、患者がたとえばがんの治療を延期したいといったらどうか。延期することに伴うリスクが大きいと、あまりかんたんに患者の意向を尊重するべきではないように感じられてくるだろう。患者がリスクについてしっかりと理解し、考えていることを丁寧に確認することが必要だと思われるにちがいない。リスクの大きさによっては、あるていど以上重度の精神疾患がある人や幼い患者が持ちうる理解力や思考力があるだけでは、選択を本人に委ねるわけにはいかない。そう考えられる場合も出てくるはずである。

判断力評価の基準は、患者の選択にともなうリスクの大きさに合わせて、厳しくなったり緩くなったりする。この考えかたは、判断力評価の基準におけるスライド式モデルなどと呼ばれる。スライド式モデルもまた、前掲の教科書だけでなく、この分野の指針やテキスト等がどれもほぼ例外なく採用している標準的なモデルである(注14)。

(注14)前掲のグリッソとアッペルボームの共著の他では、R・フェイドン、T・ビーチャム、1994年、『インフォームド・コンセント』(酒井忠昭、秦洋一訳)、みすず書房 [Ruth Faden and Tom L. Beauchamp, 1986, A History and Theory of Informed Consent, Oxford University Press]; Allen Buchanan and Dan Brock, 1990, Deciding for Others, Cambridge University Press, 1990, Ch.2; United States President’s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research, 1982, Making Health Care Decisions: A Report on the Ethical and Legal Implications for Informed Consent in the Patient-Practitioner Relationship Volume One: Report, October, Ch.3;等.

重要なのは次の点である。スライド式の基準によれば、患者の選択にともなうリスクが大きいほど、患者にはより高い理解力や思考力が求められる。さてしかし、特定の治療選択がもたらす利益やリスクについて、それをどのくらい深刻なものとみなすか。またとくに、リスクがどのくらい深刻であれば、理解力や思考力はどのくらいしっかりしていなくてはならないか。これらの点は、それに答えようとすると、価値判断を下すことが欠かせない。

たとえば、生命維持に必要な透析を拒否するという選択の場合、これにともなうリスクはどのくらい大きいリスクなのか。透析を受ければ3、4年は生きられるが、受けなければ1週間で亡くなる。亡くなる直前には呼吸困難などの苦しい身体症状が出るかもしれない。これらのことは、どのくらい大きいリスクだというべきだろうか。また、このリスクの大きさからすると、本人の選択に委ねてよいといえるためには、患者はどのくらいしっかりした理解力や思考力を有していなくてはならないか。

これらは、価値判断を下さずには答えることができない問題である。実際、評価を担当する医療者の価値観によって、答えが変わってくるところもあるだろう。透析を受けながらであっても数年間は生きられるということを非常に重要で価値のあることだと感じる医療者なら、患者には最高度にしっかりとした理解力や思考力があることを要求するかもしれない。たとえば、少しでも気分の落ち込みがあるなどして理解力が低下していると思われたら、治療の継続を拒否する患者はそれだけで、リスクの大きさに鑑みて、判断力不足とみなされるかもしれない。

そこで、たとえフォーマルな手続きに則ってなされた結果であっても、患者を判断力不足だと結論する医師の評価には、あくまでパターナリスティックな側面がある。平たくいえば、そのとき医療者は、リスクの大きさを見た上で、リスクが大きすぎるから患者の選択には任せられないと判断しているのである。これでは、患者の自己決定よりも患者の利益を優先するパターナリズムを実践しているのと実質的に区別できない(注15)。

(注15)ただし、患者の中には、重度の意識障害がある人や、乳児など、意向を表明することさえできない人もいる。こうした場合は、リスクの大きさと理解力を秤にかけるまでもなく、最初から患者を判断力不足とみなすことができる。しかし、そういったケース以外では、患者を判断力不足とみなす医師の評価には常にパターナリスティックな側面がある。

***

パネルディスカッションで質問をした方のいうことは、私には、とてもよく分かる気がしていた。生命維持に必要な透析を中止して患者を死亡させることが容認されるべきか。これは人々の意見が分かれるところである。「終末期」という表現がしっくりこないくらいにあるていど長い予後を見込むことができる場合では、とくにそうだろう。たとえば、年単位の生命維持を期待できるようなケースでは透析を中止することは決してしない、という立場は、今の社会の理解や実践に鑑みても、決して極端な立場ではないだろう。私はまた、この立場そのものは倫理的にも正当化の余地が十分あると思った。

正当化できるとすればそれは、ひとつには、個人の自己決定を尊重することにある価値がそこまで重要なものではないからだ。個人の自己決定には確かに価値がある。これを否定することはないが、しかし、ときにはそれよりも優先して守られなくてはならない重要な価値が他にもある。患者の利益はそのひとつだろう。

パターナリズムということばは肯定的な意味では使用されにくい。しかし、本稿で示したとおり、現実の臨床でも、当人の利益を守るという目的のために患者の自己決定が否定されることは、かなり広く行われているものと考える他はない。「終末期ではないから」や「判断力を欠いているから」といった表現のうしろに隠れて、少しそのことが見えにくくなっているにすぎない。

また、出版した本の中では、個人の自己決定に優先して守られなくてはならない可能性のある価値として、もうひとつ、人の命そのものが持つ価値についても論じた。ここで詳しくは触れないが、患者の死期を早めうる医療者のふるまいの是非についていろいろな立場の人が感じていることの一部をうまく説明するためには、この価値のアイデアにも注目する必要があると考えている。くりかえせば、こういったアイデアや考えかたをひとつひとつ丁寧に検討することが、この問題についてよく考えるためには必須と私は考えている。

プロフィール

有馬斉

横浜市立大学 国際教養学部准教授。1978年生まれ。国際基督教大学教養学部卒。米国ニューヨーク州立大学でPhD(哲学)を取得。東京大学生命医療倫理教育研究センター特任助教等を経て、2012年より現職。また、現在、横浜労災病院倫理委員会、慶應義塾大学医学部倫理委員会で外部委員。専門は倫理学、生命倫理。日本生命倫理学会若手論文奨励賞、日本倫理学会和辻賞を受賞。近著に『死ぬ権利はあるか―安楽死、尊厳死、自殺幇助の是非と命の価値』(春風社、2019年)。