2020.02.28

非伝統的安全保障とスウェーデンにおける「移民の安全保障化」

安全保障の概念は、固定的に存在するのではなく、社会的なコミュニケーションのなかで構築されるものだ。このように考えたのが「コペンハーゲン学派」と呼ばれる安全保障研究のグループであった。安全保障の概念が形成されるそのメカニズムを学術的に示したのが「安全保障化理論」(securitization theory)である。

本稿ではこの「安全保障化」の議論を紹介したうえで、具体的な事例としてスウェーデンの「移民問題」を取り上げ、非軍事的な問題が安全保障上の新たな脅威として認識されるようになるプロセスをみていく。

日本にとっての非軍事的脅威

安全保障の概念には確定的な定義はないものの、長らく主流となっていたのが軍事力によるリアリズム的な安全保障観であった。他方で日本では、1970年代から軍事的な安全保障にとどまらない、より広範な安全保障政策の必要性が唱えられ、資源、エネルギー、経済などの分野も含めて議論されるようになっていった。そのなかの一つに、大平正芳首相によって組織され、猪木正道元防衛大学校長が議長を務めた「総合安全保障戦略グループ」による「総合安全保障」がよく知られている。

1980年から順次刊行された報告書では、日本の安全保障は日米同盟を基軸とする軍事的安全保障とともに、非軍事的安全保障として大規模災害対策、食糧安全保障、エネルギー安全保障の重要性が位置づけられた。この総合安全保障の概念は、日本独特の環境から生まれたものであると指摘されるが、地震、津波、台風などの大規模災害とそれに伴う深刻な惨事や事故などが、国家の存立そして国民の生命、財産への脅威となりうることは国民的に共有されている認識ではないだろうか。

非軍事的脅威は、軍事力を中心とした伝統的安全保障以外の新たな脅威を指す。自然災害のほかには、気候変動や環境汚染、テロ、トランスナショナルな組織犯罪、疾病・感染症などがしばしば挙げられる。島嶼国においては、気候変動による海面上昇が国家の存立を脅かしうるし、また2019年末に発生が報告され、今年2020年初めから世界規模で感染が拡大している新型コロナウイルス(COVID-19)も、非軍事的脅威の一例として挙げられよう。

では、「非軍事的脅威」はどのように安全保障上の脅威として認識されるのだろうか。それを以下ではコペンハーゲン学派の提唱した「安全保障化」の理論から見ていこう。

コペンハーゲン学派の安全保障理論

冷戦が終焉した1990年代以降、安全保障の概念が大きな論争の的となり、「非軍事的脅威」について議論がなされてきた。たとえば、バリー・ブザン(Barry Buzan)、オーレ・ヴェーヴァ(Ole Wæver)、ヤープ・デ・ヴィルデ(Jaap de Wilde)ら「コペンハーゲン平和問題研究所」(Copenhagen Peace Research Institute; COPRI)を拠点とした「コペンハーゲン学派」は、安全保障の概念は世界に共通して画一的に存在するのではなく、それぞれの国・地域において社会的に構成されるものであると主張した。

したがって、何が安全保障であるかは、それぞれの国・地域の言説(書かれたことや言われたことなど)とそれを形成する基盤である歴史、思想、文化などを分析しかなければならないと彼らは考えた。こうした安全保障についての新しい理論は、パワー・ポリティックスの外縁に置かれていた北欧だからこそ生まれたともいえる。

「安全保障化」とは何か

このコペンハーゲン学派の安全保障研究は、「セクター化」と「安全保障化」によって、安全保障概念の再構築を図った。コペンハーゲン学派が最初に提示した「社会の安全保障」(societal security)は、社会的安定や社会の構成員が持つアイデンティティを安全保障の対象とする。同学派はさらに安全保障を「軍事」「政治」「経済」「社会」「環境」の5つのセクターに分類し、それぞれのセクターごとに守るべき対象である「安全保障対象/指示対象」(referent object)が異なると主張した。

各セクターを見ていくと、「軍事」では力による強制、「政治」では統治権(主権)、「経済」では貿易、生産、金融、「社会」では上述のように社会を構成する集団のアイデンティティ、そして「環境」ではヒトの活動と生物圏というように、それぞれの安全保障の領域が設定される。

安全保障の「セクター化」を踏まえた「安全保障化」(securitization)は、言語哲学者ジョン・オースティン(John Austin)の「言語行為論」(speech act theory)から着想を得た理論である。言語行為論の新しさは、発話に伴う行為、すなわち単なる陳述の中であってもそれに内包される意図された行為にも着目する必要性を主張したことにある(注)。

コペンハーゲン学派はこれに注目して、ある国・地域ごとに何が安全保障と認識されているかを発信することに重点を置き、その発話によって「何が安全保障上の脅威であるか」が定められてはじめて、安全を保障する行為が伴ってくるのではないかと考えたのである(その後の理論研究でも、発話そのものよりも行為のほうが重要とされている)。

「安全保障化」のプロセス

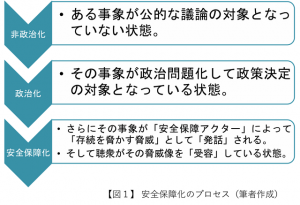

安全保障化は、下の図のように3段階のプロセスを経る。

まず、いかなる事象も公的な議論の対象にすらなっていない「非政治化」の状態で存在し、その「非政治化」の事象が政治問題として扱われて政策決定の対象となると、「政治化」と呼ばれる状態に移行する。そしてさらに、その「政治化」された事象が安全保障上の問題に発展することで、「安全保障化」となる。

安全保障化を発動する主体は「安全保障化アクター」と呼ばれ、たとえば政府、政策決定者、官僚、ロビイスト、利益団体などが想定される。その他にも、労働組合や大衆運動、あるいはEUのような超国家機構も安全保障化アクターとなりうる。この安全保障化アクターが、新たな「存立を脅かす脅威」(existential threat)を「発話」、つまり実際に口に出してその脅威を発信することで、安全保障化が始まる。

しかし、いくら重大な脅威となっていても、発話のみでは、単なる安全保障上の新たな脅威を提案、発信するだけの「安全保障動議」(securitizing move)としかならない。そこで重要となるのが「聴衆」(audience)による「受容」(acceptance)である。安全保障化アクターの発話を聴衆が「受容」してはじめて、その事象はその国・地域において新たな安全保障上の脅威となる。このプロセスが安全保障化である。

とくに重視されるのが聴衆の受容であり、逆に言えば、聴衆が新たな脅威の存在を認識して受容しなければ安全保障化は成立しないことになる。そして、ひとたび安全保障化が起こると、その脅威への緊急な対処が必要となれば、通常の政治的手続きの枠から逸脱した「特別措置」(extraordinary measures)が行われたとしても正当化される。なお、安全保障上の脅威が解消され、元の政治化あるいは非政治化まで平常に戻ることを「脱安全保障化」と呼ぶ。

ただし、安全保障アクターの発話によって、安全保障が何を指すかが決まるとしても、あらゆる事象が守るべき対象、あるいは安全保障上の脅威となることを意味しない。コペンハーゲン学派は「セクター化」によって、軍事以外にまで安全保障の概念を拡張させたが、軍事的安全保障は温存させながらも、新たな4つのセクター内に安全保障の射程をとどめたということもできる。また、脅威の範囲を「存立を脅かす脅威」の範疇に収めて設定したことは、際限のない議論に歯止めをかけることにつながっているといえる。

安全保障化のプロセスを見るにあたって、ここでは便宜的に国家を想定してみよう。そうすると、安全保障化アクターは政府、そして聴衆は国民となる。では、その安全保障化アクターによる「発話」の形態はどうであろうか。「発話」といっても、これは実際に政治家など政策決定者が演説等で、新たな脅威を口頭で発言、発信することに限定されない。公文書や報告書、閣議決定などの文書による形式も「発話」となる。

さらに、安全保障化の理論が提唱された90年代とは異なり、現在ではIT技術の進歩によって発信方法も多様化している。政府や政策決定者などによるSNSの公式アカウントによる発信も、「発話」の例として捉えることももはや排除されないであろう。

コペンハーゲン学派も、政策決定者が行う発話も一個人のものとして扱うのではなく、たとえばフランスのド・ゴール大統領の個人の発話であっても、それはド・ゴールとして体現化されたフランスというように理解されるべきであると考える。したがって、SNSを多用するトランプ米大統領の発信も、公式の発話として理解されることとなる。不法移民が国家の安全保障にかかわるとしてメキシコとの国境に壁を建設するとするトランプの主張も、新たな脅威像の発話とみることもできる。

安全保障化理論への批判

とはいえ、コペンハーゲン学派の提唱したこの新しい安全保障理論も批判がないわけではない。メリー・カバレッロ=アンソニー(Mely Caballero-Anthony)、ラルフ・エマーズ(Ralf Emmers)、アミタフ・アチャリア(Amitav Acharya)らは以下の問題点を挙げている。

それは、なぜ安全保障化が起きるのかをコペンハーゲン学派は十分には説明していない、安全保障化が起こったと判定できる基準が示されていない、安全保障化の理論は「ヨーロッパ中心主義的」である、そして安全保障化が起こった後の政策への評価が十分ではないというものである。

これらの批判は、コペンハーゲン学派がヨーロッパ的な社会を前提に安全保障化の理論的枠組みを抽象的に示したにすぎないことから生じている。しかし近年では、キルギスタンやトルコ、東南アジアなど、ヨーロッパ以外の地域も事例にする具体的な研究も行われており、普遍的な議論の進展が期待されている。

また、安全保障化には「特別措置」が必要かどうかを問う議論もあるが、安全保障化理論の研究者らは必ずしも特別措置が必要ではないという立場を採る傾向が強い(発話と受容だけでどのように脅威認識形成を確定するのかは議論の余地がある)。いずれにしても新たな非軍事的脅威を分析するには、事例研究を重ねることで、より広範な範囲で精緻化した議論ができるようになろう。

以上のような安全保障化理論への批判と並んで、「移民の安全保障化」を論じるにあたって十分な注意を払う問題がある。それは、安全保障化が悪用されて排斥の道具にされてしまう危険性である。安全保障化アクターが危機を煽るような発話を繰り返し、それによって焚き付けられた聴衆が、名指しされた個人や集団などを攻撃することや、社会から排除しようとすることは容易に想像されよう。

たとえば、政敵を弾圧するために為政者が、「Aを守る必要があるが、Bがそれを脅かす存在である(よって排除せよ!)」というように国民の熱狂的な支持を取り付けようとするケースである。これは社会をより安全にしようという場合もありうるが、昨今のいわゆるポピュリズムとの関係でいえば、敵を作り出して攻撃し、なおかつ民衆を扇動することで熱狂的な支持を集める政治手法もこれに通底するといえよう。

このように安全保障化において権力が濫用されることを「フランケンシュタインの怪物」と呼ぶ(本来、フランケンシュタインは怪物の名前ではなく怪物を創った博士の名前だが、略して「フランケンシュタイン化」と呼んでもよかろう)。とくに、世界的な課題となっている移民/難民を扱う場合には、こうした「フランケンシュタインの怪物」をいかに回避しながら問題提起をして、問題を解決していかなればならない慎重さを要することは強調しすぎてもしすぎることはないだろう。

スウェーデンの安全保障政策の変遷

筆者が主な研究対象としているスウェーデンにおいても、東西冷戦の狭間にありながらも――あるいはそうであったからこそ――冷戦期はソ連からの武力攻撃が最大の脅威であり、重武装による自国の軍事的な安全保障が追求された。しかし、日本と同じく1970年代には、非軍事的脅威への対処も安全保障政策に含まれるようになった。とくに、1973年の第一次オイルショックによるエネルギー問題と、1975年に発生したドイツ赤軍(別名バーダー・マインホフ)による在スウェーデン西ドイツ大使館占拠事件は、それぞれ「経済安全保障」と「テロ対策」を安全保障上の課題に押し上げるものであった。

1980年代には「国籍不明」(その多くがソ連のものと考えられている)の潜水艦による領海侵犯事件が頻発したため、安全保障の重点は必然的に軍事的脅威への対処に置かれたが、スウェーデンが採用していた「全防衛」においては、「軍事防衛」と並んで「経済防衛」や「心理防衛」を担う「民間防衛」も重要な柱であった。

冷戦の終焉後は、ロシアからの脅威も低下したとの認識から、国防費の削減、軍事基地の閉鎖などの措置が取られた。また、2003年2月にスウェーデンの「安全保障諮問委員会」が発表した国防省報告書『より安全な近隣―不安定な世界』では、スウェーデンへの武力攻撃の可能性は低いと見積もられ、むしろテロ対策へ重点をシフトさせたものとなっている。しかし、2014年のウクライナ危機によって、スウェーデンは安全保障政策をふたたび軍事的脅威への対処にヘッドバックしている。それでもなお、スウェーデンは非軍事的脅威から解放されたわけではなく、引き続き対テロ対策などに注力している。

スウェーデンにおける「移民の安全保障化」

それでは、非軍事的脅威の脅威認識形成について、スウェーデンにおける移民問題を事例に具体的に見てみよう。なお、筆者は現象としての「移民の安全保障化」について分析を行っているが、決して移民や難民を排斥する立場ではないことをあらかじめ断っておく。

寛容な移民/難民政策で知られるスウェーデンも、歴史を辿れば外国人に対してもともとは排他的な国であった。たとえば、1927年の外国人法では、「労働市場の保護」と「純粋な人種性」を謳って外国人の受け入れには消極的であった。さらに外国人の流入については「難民侵略」と呼ばれ、さらには迫害されているユダヤ人についても「望まれざる難民」として、その受け入れを1941年まで制限していた。しかし、大戦末期にはこうした政策への反省も加えられるようになっていった。

戦後のスウェーデンは、道義的な反省によってその門戸を開いたが、同時に大戦中に受け入れたバルト三国からの亡命者が貴重な労働力として認識されたことも大きかった。これによって、戦後の経済発展において不足していた労働力を外国人労働者で補い、さらに人権、国際平和などの促進を掲げる積極的外交政策の一環として、政治的迫害や国際紛争などで発生した難民も多く受け入れてきた。

移民/難民を可能な限り受け入れるべきであるという理念は与野党の間で共有された政策的な合意であり、1975年の「新移民政策」の策定には移民/難民を政治争点にしないという暗黙の了解が包含されていた。この暗黙の了解のことをトーマス・ハンマル(Thomas Hammar)は「非政治化の慣習」(den apolitiska traditionen)と呼んでいる。

しかし、1990年代からヨーロッパでは大規模な移民/難民の流入が大きな問題になりつつあった。とくに、ルワンダ内戦、旧ユーゴスラヴィア紛争などのようなエスニシティ(≒民族)のアイデンティティをめぐる「新しい戦争」による難民の発生はヨーロッパに重大な影響を与えた。

スウェーデンにおいても、1990年代初頭は金融バブルの崩壊で全失業率が14%という未曾有の大不況に陥っている中で、ユーゴスラヴィア紛争によってボスニアからの難民がスウェーデンに多く押し寄せた。1991年には約2万7000人であった難民申請者は、翌1992年には当時としては史上最高数の8万4000人にも膨れ上がった。とくに激戦地の一つであったボスニアからの難民をスウェーデンは可能な限り受け入れようとしたが(全体の5%を受け入れたとされる)、大不況下での難民の流入は深刻な問題として認識された。

しかも、ボスニア難民であるはずの難民申請者の半数以上が、じつはコソヴォ出身のアルバニア人であることも発覚し、大きな批判を生むことになった(これによって事前の査証取得が課さられるようになった)。アルバニア人の流入は経済的な理由からと考えられているが、スウェーデンが紛争難民ではない「経済移民」の流入先になっていることに、スウェーデン政府のナイーヴさが問題視され、なおかつ後にみるようにスウェーデンの経済や福祉がフリーライドされる恐れが生じてきた。

1992年12月21日にアンデシュ・ビュルク(Anders Björck)国防大臣は、難民の大規模な流入が社会に劇的な緊張をもたらすおそれがあることから、将来起こりうる危機への対処法を調査するよう指令を発した。その中では、仮に東欧で経済危機もしくは原子力事故(チェルノブイリ原発事故を察知したのはスウェーデンのフォシュマルク(Forsmark)原発であり、スウェーデンもこの事故で放出した放射性物質の影響を大きく受けたことも背景にある)で大量の難民が発生したらどのように対処するかを調査するよう指示されていた。

ここで重要なのは、実際に眼前にある問題を取り上げたわけではないということである。もしユーゴスラヴィア難民やアルバニア人などのように特定の事例を扱っていれば、敵視感情を後押ししてスウェーデン政府が「フランケンシュタインの怪物」となっていたかもしれない。その意味では、スウェーデンは特定の事例を避けて、一般的に想定しうる事例を取り上げようとしていたといえる。

この指令を受けてエーリック・クルーンマルク(Erik Krönmark)元国防大臣を委員長とする「脅威と危機調査委員会」(Hot- och riskutredningen)が組織され、1993年から調査報告書が順次刊行された。これらの報告書では、スウェーデンの安全保障政策の要であった全防衛体制の中に、移民が新たな脅威として盛り込まれることとなった。

その後も、1995年には労働市場省の移民政策委員会からも調査報告書が公開されたが、大規模な人口移動が平和と安全を脅かすものとされた。さらに、同年の国防省の報告書では、スウェーデンのみならずヨーロッパ全体においても、国家と国民を脅かしうるトランスナショナルな非軍事的脅威であることが明記された。こうしたことはスウェーデンに限らなかった。スウェーデンも加盟しているEU(そしてその加盟国)においても、治安、文化保持、福祉国家の三領域において、移民が安全保障上の脅威となると指摘されている。

では、聴衆たる国民の認識はどうであっただろうか。これらの報告書と同時期に、国民の間でも移民/難民は社会的コストかつ脅威であるという認識が形成されていた。スウェーデンの全国紙「ダーゲンス・ニューヘーテール」(Dagens Nyheter)に掲載された世論調査(1992年7月5日付)では、1001人への面接によるサンプル調査で10人中6人が、スウェーデンの移民・難民政策に不満を持っていることが明らかとなっており、そのおもな理由の一つの社会的コストの高さが挙げられている。

とくに、スウェーデンの高福祉が移民/難民にフリーライドされ、「社会経済的な脅威」となっていると国民の間で認識されていることが指摘された。このことは、聴衆たる国民が政府の発話を受容しており、両者の認識が一致しているといえる。

このとき形成された国民の不安はいまだなお解消されておらず、脱安全保障化の兆しは見えていない(なお、テロへの警戒感の高まりは、移民敵視感情とは必ずしもリンクはしていない。9.11直後には移民敵視感情は確かに微増するが、その後、徐々に減少していたことが指摘されている)。むしろ、2015年の「難民危機」以降、さらに増幅されている。人の自由な移動を掲げるEUとシェンゲン協定の精神に反するものとして批判の声もあったが、「難民危機」を受けてスウェーデンは、2015年11月にデンマークとの国境において国境審査を再導入した。

「ダーゲンス・ニューヘテル」紙に掲載(2017年12月30日付)された世論調査によれば、有権者の間では移民/難民とその社会統合の問題がもっとも重要な争点となっていることが示されている。2018年に行われた選挙も、医療、学校教育と並んで、移民問題が大きな争点であった。とくに、移民/難民に多くの予算が充てられている一方で、医療サービスなどの社会保障が削減されていることへの不満が蓄積されていた。これは、まさに移民/難民が高い社会的コストになっているという認識を物語っている。

2018年の選挙では、移民/難民の制限と帰還を訴えるスウェーデン民主党が、さらに13議席伸ばして62議席を獲得し、議会第三党の地位を確たるものとした。同党の詳細についてはここでは省くが、同党は移民/難民がスウェーデンにとって最大の脅威となっているとの認識からスウェーデン人優先型の福祉国家を訴えて、今世紀に入ってから支持を大きく伸ばしてきた政党である。

スウェーデン民主党が他の政党と大きく異なるのは、さきほど触れた移民/難民を政治争点化しないというこれまでの「非政治化の慣習」を共有していないという点にある。スウェーデン民主党は、現在ではおもに労働者層からも支持を集めているが、有権者の36%が移民・難民問題と統合問題ではスウェーデン民主党の政策が最善と捉えていることも明らかとなっている。

「スウェーデン・テレビ」(Sveriges Television)と世論調査会社「ノーヴス」(Novus)による最新の世論調査(2019年12月19日付)でも、8つある議会政党のうちでもっとも支持を得ている政党がスウェーデン民主党であることが示されている。これは移民/難民が社会経済的脅威であるという国民の意識が反映された結果であるといえる。

2014年のウクライナ・クリミア危機によってロシアが軍事的脅威であることが再認識されながらも、これまで見てきたように、非軍事的脅威として移民/難民がクローズアップされている。しかもそれは、もはや社会経済的脅威にとどまらない。2010年12月に首都ストックホルムで発生したホームグロウン・テロや、2017年4月に同じくストックホルム中心街で発生したウズベキスタンからの難民申請者による大型トラックを用いた大規模なテロなども発生している。

移民/難民=テロという図式を単純に当てはめることには慎重にならなければならないが、スウェーデン民主党が有権者の支持を集めていることからみても、移民/難民がいまなお非軍事的脅威と認識されているといえ、移民/難民が安全保障化されたまま、引き続きスウェーデンにとって重要な安全保障上の課題となっていることには変わりがない。

おわりに

本稿ではスウェーデンにおける「移民問題」を例に安全保障化を論じた。この事例からも分かるように、我々の安全を脅かすものは、必ずしも軍事的脅威に限定されない。それぞれの国・地域の背景によって、それぞれ異なった脅威認識が形成される。あるいは地球全体で新たに共通する脅威認識も形成されることもあるだろう。いずれにしても新たな脅威に対処することは、多くの場合前例のない事態に直面することになる。

起こりえないような一見荒唐無稽な空想であっても、いつ何時それが現実的な脅威となるかはわからない。今まさに起こっている新型ウイルスや蝗害のような突如発生する危機もそうだが、安全保障を考える上では、つねにあらゆる可能性をイメージしながら、思いもよらないようなワーストケースシナリオを想定しておくことが重要となるだろう。

(注)例を挙げて考えてみよう。たとえば「これを君にあげる」という発話には、実際に贈呈という行為が伴わなくてはならない。さもなくば、「あげる」という意志に基づく行為は成立しない。このように言語行為論では、発話とは事態を説明するという機能以外に、たとえなにかの状態を説明するだけの動きのない「陳述文」(statement)でもあっても、「これを君にあげる」などのように実際の行動がセットであるという「行為遂行文」(performative sentence)もしくは「行為遂行的発言」(performative utterance)なのではないかととらえる。

主要参考文献(出版年順)

【欧文文献】

・Ole Wæver, “Securitization and Desecuritization”, in Ronnie D. Lipschutz (ed.), On Security, New York: Columbia University Press, 1995, pp. 46-86.

・Barry Buzan, Ole Wæver & Jaap de Wilde, Security. A New Framework for Analysis, Boulder & London: Lynne Rienner, 1998.

・Marie Demker & Cecilia Malmström, Ingenmansland? Svensk immigrationspolitik i utrikespolitisk belysning, Lund: Studentlitteratur, 1999.

・Elisabeth Abiri, The Securitisation of Migration. Towards an Understanding of Migration Policy Changes in the 1990s. The Case of Sweden. Göteborg: Department of Peace and Development Research, Göteborg University, 2000.

・Mely Caballero-Anthony, Ralf Emmers & Amitav Acharya (eds.), Non-Traditional Security in Asia. Dilemmas in Securitisation, London: Ashgate Publishing, 2006.

・Ralf Emmers, “Securitization”, in Alan Collins (ed.), Contemporary Security Studies, New York: Oxford University Press, 2007, 109-125.

【日本語文献】

・中西寛「総合安全保障論の文脈-権力政治と相互依存の交錯」、日本政治学会編『年報政治学』48巻、1997年、97-115頁。

・清水謙「スウェーデンにおける「移民の安全保障化」-非伝統的安全保障における脅威認識形成-」、日本国際政治学会編『国際政治』172号、2013年、87-13頁。

・塚田鉄也「安全保障化」、大矢根聡編『コンストラクティヴィズムの国際関係論』有斐閣、2013年、53-74頁。

・山口航「総合安全保障の受容-安全保障概念の拡散と「総合安全保障会議」設置構想-」、日本国際政治学会編『国際政治』188号、2017年、46-61頁。

・防衛大学校安全保障学研究会(編著)『安全保障学入門(新訂第五版)』亜紀書房、2018年。

・清水謙「スウェーデンにおける移民・難民の包摂と排除-スウェーデン民主党の中道政党化をめぐって」、宮島喬・佐藤成基(編著)『包摂・共生の政治か、排除の政治か』明石書店、2019年、83-110頁。

プロフィール

清水謙

立教大学法学部助教。

大阪外国語大学外国語学部地域文化学科中・北欧専攻スウェーデン語専攻卒業。東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻(国際関係論コース)修士課程修了(修士(欧州研究))。同博士課程単位取得満期退学。主な業績:「スウェーデンの2006年議会選挙再考-スウェーデン民主党の躍進と2010年選挙分析への指標-」『ヨーロッパ研究』(東京大学ドイツ・ヨーロッパ研究センター)10号、2011年、7-27頁/「スウェーデンにおける『移民の安全保障化』-非伝統的安全保障の脅威認識形成-」『国際政治』172号、2013年、87-99頁/「スウェーデンにおける国籍不明の潜水艦による領海侵犯事件についての分析-「中立」と西側軍事協力と武力行使に着目して-」『IDUN-北欧研究-』(大阪大学言語文化研究科言語社会専攻デンマーク語・スウェーデン語研究室)21号、2014年、337-368頁/「スウェーデン政治外交史からの「大統領制化」の検討-パルメ“大統領”の誕生」、岩崎正洋(編著)『大統領制化の比較政治学』ミネルヴァ書房、2019年、153-172頁/「スウェーデンにおける移民・難民の包摂と排除-スウェーデン民主党の中道政党化をめぐって」、宮島喬・佐藤成基(編著)『包摂・共生の政治か、排除の政治か-移民・難民と向き合うヨーロッパ』明石書店、2019年、83-110頁など。