2020.03.13

相模原事件裁判から何が見えるか

1.匿名裁判

障害者殺傷事件の裁判がはじまった。この裁判は、2016年7月26日未明、神奈川県相模原市にある知的障害者施設「津久井やまゆり園」で、入所者など45人が次々に刃物で刺され、入所者19人死亡、職員を含む26人が重軽傷を負った事件の裁判員裁判である。

公判では、今までほとんど語られなかった小中学校・高校、大学時代の友人・知人、元交際相手、当日勤務の職員の証言、風俗店の女性従業員の調書、理髪店、心理カウンセラーなどの証言が次々と証拠として読まれ、事件当時の全容がほぼ明らかにされた。

今回の裁判員裁判は、異例の「匿名審理」である。この事件では、事件当初から「犠牲者は障害者だから」「遺族の意向」と称して警察当局は犠牲者の性別と年齢しか公表しなかった。警察による「匿名発表」、メディアによる「匿名報道」そして、裁判においても「匿名審理」である。公判では、犠牲者「甲」、被害者「乙」、職員「丙」の3グループに分けられアルファベットが割り当てられている。

何故、そうなるのか。司法の説明によると「被害者特定事項秘匿制度」があるからである。「被害者特定事項秘匿制度」とは、2007年の改正刑事訴訟法で新設された。性犯罪被害者の保護を目的とするが、「被害者や遺族の名誉または社会生活の平穏が著しく害される怖れのある事件」も適用されている。つまり、「氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項」(刑事訴訟法290条の2第2項)である。

法廷内のモニターは被害者家族や被告、裁判員には見えるものの、傍聴人にはみえない。傍聴席には、白い遮蔽板(パーテーション)が設けられ、証言台も証人や遺族や被害者家族が希望する場合には遮蔽の措置がとられ、被告や傍聴人から見えないようになっている。出入口も他の傍聴者と分けられている。裁判所までの移動も地検のバスを使い、一般傍聴者や報道関係者らと接触しないようにする配慮がされている。これは、刑事訴訟法157条の3に基づくものである。

「秘匿」は、被害者の申し出により裁判所が判断する。最高裁の統計によると、2009~2018年に秘匿が認められた被害者は3万8929人。一方で、秘匿が認められなかったのは562人である。今回の事件でも、大半が匿名を希望し、横浜地裁は「秘匿」を決定したのだ。遮蔽板の向こう側には何が見えるのか。大勢の被害者家族が席についていることを想像する。関係者によれば、初公判は28人であったが、第4回の遺族調書では3家族5人、第5回の証人尋問では5家族7人、第8回の被告人質問では3家族6人、第14回の心情意見陳述では11家族12人、第15回の論告求刑では7家族10人、そして第16回の最終弁論は5家族7人である。

初公判時に新たに発表された裁判日程は20日間に及び、遺族らがそのすべてに参加するのは身体的にも精神的にも容易なことではない。検察側の後ろの席には遺族の弁護士が大勢座っている。裁判に参加する遺族は、そのほとんどが弁護士に任せているため、初公判や心情意見陳述、論告求刑を除いては、そう多くはないのである。

裁判所の前には、毎回のようにテレビ局の中継車がいるが、鑑定人尋問の時は一台もいなかった。報道陣には、各局1席が割り当てられているが、それだけでは足りないので傍聴席をも利用することになる。傍聴券を確保するのは至難の業である。津久井やまゆり園職員には、遮蔽板で仕切られた被害者側の特別席が一席割り当てられている。園の職員はローテーションで毎回裁判所に足を運んでいるという。初公判では、26席に対し1944人の希望者が詰めかけ、倍率は約75倍であった。

2.報道が司法を動かす

初公判直前に19歳女性遺族の手記が公表された。何故、このタイミングだったのか。その経緯は、「公判前整理手続き」にまで遡る。公判前整理手続とは、適正迅速でわかりやすい公判審理(刑事裁判)を実現するために、第1回公判期日前に裁判における事件の争点および証拠を整理する準備手続である。裁判員制度に伴い、2005年の刑事訴訟法改訂で導入された。公判を前に、裁判所、検察官、弁護人が、争点を明確にした上で、これを判断するための証拠を厳選し、審理計画を立てることを目的とする手続きである。

こうした「公判前整理手続き」の最中、19歳女性遺族は、昨年2019年11月16日、4枚の写真と成長過程に従った12枚の写真の説明を「上申書」(「写真添付報告書」)として作成して提出したのだ。検察側は直ちにこの証拠請求をした。しかし、弁護側は、「争点ではない」として同意せず、裁判所が説得もしなかったので、12月13日、裁判には証拠として出ないこととなったのである。この「公判前整理手続き」の一連の過程のなかで遺族は、事件直後から付き合いのある代理人弁護士と不和になり、新たな代理人弁護士を選定した。

事件発生の2016年10月16日、園と家族会主催の「お別れ会」が開かれ、男性2人、女性1人の計3人だけは名前も遺影もなかったが、その女性が、実は、甲Aこと美帆さんなのである。被告は、女性が入居する東棟1階「はなホーム」の窓ガラスを割って園に侵入したが、その居室にいて《最初の犠牲者》となったのが、美帆さんだった。この事実に驚かされる。遺族が住所・氏名を出さなかったのは、いわゆる「メディアスクラムが恐ろしかったこと、何より世の中には怖い人がいることを実感し、とても心配だったから」だという。「障害のことを知られたくないから匿名にしたのではない」のである。

遺族は、裁判で被告の責任能力の有無程度とか量刑を定めれば足りるものだとは考えてはいない。被告人の考えそのものを、社会や国においても論ずる契機として克服してほしいと強く念願している。そのため、「甲A」には名前も人生もあるのだということを示す必要があり、何よりも遺族として、美帆さんの「生きた証」を残したく、写真と説明書を公開したのである。遺族は、「裁判員や被告人にも見てもらい、美帆のこと、美帆が一生懸命生きていたことを知ってほしかった」のだ。

代理人弁護士によると「公判前整理手続き」において「フルネイムか匿名か」と問われ「お母さんは名前の『美帆』さんを希望していたが認めないとのことであった」という。すなわち、二者択一を迫られ、名前だけの公表は認められなかった。匿名と称して、記号としてしか扱われていない今回の異例の事態に困惑する。裁判を傍聴しても、年齢も性別さえもわからない。

3.職員の供述調書 第2回公判

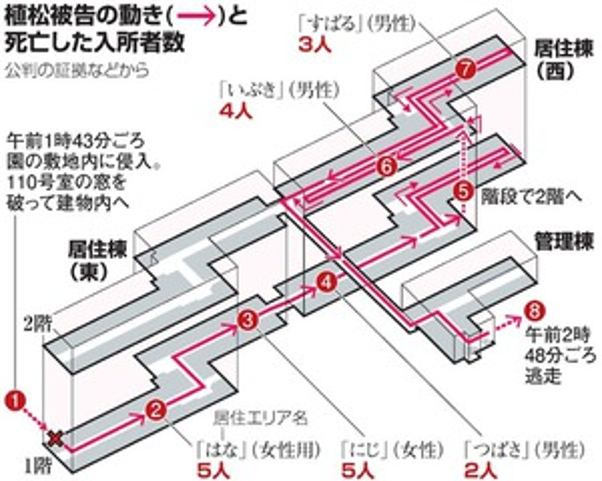

津久井やまゆり園は8つのホームから成り立っている。犯人は東棟1階の「はなホーム」から侵入し、「にじホーム」を経て、西棟の1階の「つばさホーム」、「みのりホーム」へ移動。そして、2階の「いぶきホーム」、「すばるホーム」へと移動しながら各ホームにて犯行に及んでいる。東棟2階の「ゆめホーム」と「のぞみホーム」には立ち入っていない。ここでは、「にじホーム」(女性ホーム)での状況を丙Bさん(女性)の供述調書に基づき再現しておきたい。

【出典】『朝日新聞』朝刊 2020年,1月11日31面

丙Bさん(女性) 「にじホーム」での状況

7月26日午前2時の見回り終え、支援員室でパソコン作業をしていた。夜間、支援員室には各部屋にスピーカー付きの集音機が入っており、異変があったら聞こえるようになっている。1時50分頃、「はなホーム」のスピーカーから、「キャー!」「ドン!」という声や物音が聞こえた。「だれかが騒いでるのかな」と思い、丙Aさんが「はなホーム」にいるから対応してくれると思った。ただ、利用者が騒いだら職員がなだめる声がするので、声がしないのは変だと思った。もし、丙Aさんが戻ってこなかったりしたら見に行こうと思った。

人の気配を感じ、目をあげると、目の前に帽子、眼鏡、上半身に白か灰色の服をきて、白い大きなカバンを肩にかけた人がいた。私は4月に異動になったばかりで、他のホームの職員は覚えてない。「この人だれ?男性?女性?利用者が支援員室まで来ちゃったのかな?」と思った。犯人は「指を出せ。親指を出せ」と。私は理解できず「だれですか、なんでそんなことしないといけないんですか」と問うた。男は床か机の上に血のついた包丁と結束バンドを放り投げた。顔に汗、息があがっていることに気が付いた。私は「犯人はもしかしたらはなホームの人を刺したのかもしれない」、と思った。男は「ウエマツだ。はやくして」「はやく出して」とせかした。

私も刺されると思って怖かった。犯人は腕や身体をひっぱり、私の眼鏡が外れ、右目あたりに痛みを感じた。下の前歯はかけていた。「はやくしないと手を切り落とすよ」と強く脅され、本当に怖かった。犯人から結束バンドで手首を縛られた。201号室前へ連れて行かれ、甲Fさんの頭の前に立ち「こいつはしゃべれるのか」と。対話できない方なので「しゃべれません」というと、甲Fさんの首元あたりに刃物を立て続けに3回。甲Fさんは、「ウー」とうめき声。現実のことがわからず、「今刺したんだよね」、「ウン、刺した」と。あまりに残酷で、涙が出てきて息をするのも苦しく「もうやめて」といった。甲Gさんのところへ、ベッドで仰向けになっていて「こいつしゃべれるのか」と問う。「しゃべれない」というと殺されると思い「しゃべれる」と答えた。男はいったん部屋を出ようとして「しゃべれないじゃん」といって刺した。私は「やめてください、なんでこんなことするんですか。あなたはだれですか」と言った。

犯人は強引に隣の202号室へ移動した。「しゃべれるのか、しゃべれないのか」と、また聞いた。「しゃべれない」と答えると殺されると思い、「しゃべれます」と嘘をついた。強引に私の手や腕を取り203号室を素通りして、204号室へ。その間、「宇宙からきたウエマツだ。お前と同じ、ここの職員だった。こんな奴らは生きている意味がないんだ」と言っていた。甲Hさんのこと指して「しゃべれるのか」と問うた。甲Hさん守るため「しゃべれます」と答えた。しかし犯人「こいつはしゃべれないじゃん」と、首のあたりを刃物でさした。「ウッ」という声がした。私は犯人に、「なにものなのか、どうして利用者さんを殺すのか」と訊ねたり、刺すのをやめてほしいと訴えたが聞き入れなかった。

物音で、起きた利用者が身体を起こした。男はなにもせず、部屋を出た。私は「まだ夜だから寝てて下さい」と話しかけた。206号室へ。犯人は扉を開けて、「しゃべれるのか、しゃべれないのか」と聞いた。甲Iさん、甲Jさんはいずれも会話できないが、「しゃべれる、しゃべれる」と嘘をついた。すると男はいったん出ようとしたが、身体を起こした甲Iさんを見て、「しゃべれないじゃん」と言った。私は足元に視線をおとし、甲Iさんが刺されるところを見なかった。声なども聞こえなかった。その後甲Iさんは布団に倒れており、首元のパジャマに血がにじんでいた。男は甲Jさんを襲った。パジャマの首元辺りに血がにじんでいた。私はその間も、「やめてください。どうしてこんなことするのか」と泣き叫びんだが、犯人は無視した。

207号室へ。入所者が目を覚まして起き上がり、こちらをみた。犯人は「こいつめんどくさい」と言った。この人は、しゃべることができない。なぜ面倒だといったのかわからない。泣き叫んでいた私に犯人は、「お前、面倒くさい。ここにいて」と言った。カバンをガサガサしていたと思う。212号室へ行った。私に「しゃべれるのか、しゃべれないのか」と聞いた。単語発話しかできないが「しゃべれます」と答えた。利用者が上半身を起こしたが立ち去った。211号室へ行った。「しゃべれるのか、しゃべれないのか」と聞いた。乙Cさんともう一人はいずれも会話できなかったが、私は「しゃべれます」と嘘をついた。いったん出ようとしたがうつ伏せで寝ていた乙Cさんの顔をみて「こいつしゃべれないだろう」と言って刺した。「隣(210号室)の奴は。その隣(209号室、208号室)は?」と聞くので、泣きわめきながら「みんなしゃべれます」と答えた。「お前は面倒なやつだな。お前はおびえすぎだ。俺も緊張している」といって結束バンドで縛り付けられた。

犯人は泣いていた私に「お前は殺さないから」と言った。口元と後頭部にガムテープを貼り、「苦しくなったら鼻で大きく息をすえ」と。犯人がいなくなった後、ガムテープを外した。通報するため支援員室に行こうとしたが、ここで、犯人が支援員室にいるいかもしれないと思った。トイレの窓から外へ出ようとした。しかし途中で見つかり、「なにやってるんだ。なんでとれたの、ハサミでも持ってるの」と聞くので「持ってない」と答えた。すると男は少し笑いながら「よくとれたね」と言った。私は通報しようとしているのがバレタと怯えた。刺した光景が頭から離れず、吐き気したので、「吐き気がするのでトイレに行きたい」と言った。

男は私を205号室の前のトイレに連れて行った。私は一番端のトイレの個室の便器に頭をつけて吐こうとしたが何も吐けなかった。男に左腕を掴まれ、また、結束バンドで縛られた。犯人は私に「朝になったら大騒ぎだろう。お前、朝までここにいろ。鍵貸せ」と言った。そのまま私は、2時40分、3時19分の時刻を確認したことは覚えている。3時19分を確認した後、つばさホーム職員の丙Cさんが「もう大丈夫、犯人もつかまってる」と声をかけてくれた。廊下を這いながら、201号室の甲Fさんの顔を触るとすでに冷たくなっていた。涙がでてきた。声がでなかった。204号室の甲Hさんを触ると、冷たくなりかけていた。

職員の供述調書から緊迫・切迫した状況が浮かび上がってくる。とてもショッキングな生々しいやりとりである。「しゃべれるか、しゃべれないか」、職員の供述調書ではこの連続である。そして、「しゃべれない」と分かれば殺害の対象とされる。一見すると単なる殺人のように聞こえるかもしれない。犠牲者や遺族は被告とまったくと言ってよいほど、面識もない上に、被告自身、彼らに憎悪も怨恨もない。問題は、被告自身が生の選別をし、生命を管理・運営しようとしていることである。しかもその手段と方法があまりにも残虐極まりない。犯行後は、血の海を想像するが、被告は「血の匂いはない」とも述べている。被告がこうした犯行に手を染めようとしたきっかけは、「措置入院」の経験にある。衆院議長に手紙をもっていき、重度障害者の安楽死を提案するも認められず、措置入院となった。いわば、被告本人も「心失者」の対象とさせられたのである。被告は措置入院させられるとまでは想像していなかったようだが、措置入院が国による回答であったのだ。

甲S姉の代理人弁護士(女性)

―― 衆院議長への手紙について。手紙を書いた時点で、許可されたら、あなたが殺そうとした?

被告 はい。

―― 仮に国が「間違っている、やめられたい」と返事がきたら実行しなかった?

被告 それはわかりません。措置入院になったのが返答だと思います。

―― その意味は?

被告 「やめなさい」という返答だと思う。

――「やめなさい」という意味の返答があったのになぜやった?

被告 正しいと思ったから。人々にとって正しいというのと、幸せが増えると思ったからです。

検察官

―― 園に行くとき、意思疎通できない人全員殺害するつもりで侵入した?

被告 なるべくたくさんの人を殺害しようと思っていました。

―― 殺害方法として、最初に包丁で胸を刺し、胸がかたいので途中から首?

被告 はい。首だと確実に殺せると。

―― 首を3回くらい刺せば死ぬと思った?

被告 はい。

―― あなた自身は各被害者の首を刺したけれど、亡くなったかどうかの確認はしたか?

被告 してません。

―― なぜ。

被告 次を急いでいたから。

―― 昨日、今日と死にざまを聞かれて覚えていなかったと答えたが、どうして?

被告 覚えたくない景色だったからかもしれません。

―― 正しいかどうかわからないと言っていたが、躊躇はなかった?

被告 これから外に一生出られないかもしれないとは思いました。

―― 自分が「気づいた」理由はやまゆり園で働いて、その実態とか家族の苦労の様子を知って、気づいたと言っていた。それでよいか?

被告 はい。

―― やまゆり園で働かなければ気づかなかった?

被告 そうかもしれません。

被告の弁護士

――「気づいた」きっかけは、やまゆりの実態を知ってと言ってましたね?

被告 はい。

―― 措置入院する前ですよね。

被告 はい。

―― 措置入院の時にどう変わったか。

被告 自分でやれば良いと気づきました。

―― 措置入院の前は障害者は安楽死させるべきと考えていた。

被告 はい。そうです。

―― 当時も今も自分の考え正しいと。

被告 はい。

―― 刃物で殺傷したのが正しいとは言い切れないと言いましたよね?

被告 はい。

(第11回公判より抜粋)

4.生の選別

面会時に被告は、「国が認めないのであれば自分で実行するしかない」と語っていたことを思い出す。措置入院中に実行を決意し、身体を鍛え、準備をしていたのだ。被告は、「意思疎通のとれない重度障害者は安楽死させるべきだ」とする一方で、自らに責任能力があることを訴え、「責任能力がなければ即死刑にすべきだ」と主張している。つまり、意思疎通のとれない、責任能力がとれないものは、死刑・抹殺の対象とするべきだというのだ。ここに「法」と「法の外」との関係が、直ちに立ち現れる。

責任能力のあるものは法の裁きを受けることができ、責任能力のないものは法の裁きを受けることができない。自分は法の内にあり、責任能力があるので法の裁きを受ける権利があるが、「心失者」は、「法の外」にあり、その責任能力がないので裁きを逃れることができる。つまり、被告は、自ら規定した「心失者」に自らがなることを恐れているのである。これは被告にとって「屈辱」以外の何ものでもないはずだ。

皮肉なことにこの裁判の争点は、刑事責任能力の有無と程度である。検察側は、犯行の計画性や一貫性、被告に違法性の認識があった点を強調し、病的な妄想などの影響を否定している。他方で弁護側は、大麻の乱用で事件当時は心神喪失、もしくは心神耗弱の状態であったとし、無罪・減刑を求めている。検察側は、大麻には段階的な影響で犯行決意が強まったり、時期が早まっただけとし、弁護側は、被告はある時期から大麻を乱用するようになり、それによって本来とは別の人格になってしまったとしている。

第12回公判では、検察側の証人として出廷した医師が、「被告は大麻精神病ではなく、パーソナリティ障害」と証言。「事件は妄想によってではなく、被告の偏った人格傾向と施設で働いた経験などが結びつき、強い意志に基づいて行われた」との見方を示した。第13回公判では、弁護側の証人として出廷した医師が、「被告は大麻精神病により気分が高揚し、活動性が異常に高まっていて、本来の被告とはかけ離れてた状態だった」との意見を述べた。問題は、検察側と弁護側の双方において、刑事責任能力の最大の判断材料となる精神状態の評価が鋭く対立していることだ。

第15回公判では、検察側は死刑を求刑した。遺族の感情からすれば当然のことである。だが、考えてみよう。被告は、「心失者」か否かで境界線を引き、「心失者」の殺傷を実行した。そんな線引きはあってはならないと私たちは考えている。だが、被告が線引きされ、死刑に処せられるとすれば、はたしてそれはどうなのか。人を殺した人間は死刑制度によって殺害してもよいが、人を殺していない人間は殺害してはならないという新たな境界線が引かれる。そしてこの「法」と「法の外」との境界線もまた、「生きるに値する生」と「生きるに値しない生」の境界線に他ならないのではないか。

5.私たちは被告を批判・否定しきれるか

第9回公判では、被告は「匿名裁判は重度障害者の問題を浮き彫りにしています」と語った。この命題自体は間違ってはいない。重度障害者でなければ匿名ではなかったということであるから。実名が法の内側にあるものだとすれば、匿名は「法の外」にあるものである。つまり、法外に追いやっているのは、家族であり、健常者だということになる。「敵」は外にいるのではなく、私たちの内にいるのだ。法の内にいる家族や私たちが、重度障害者を法外に追いやっている。つまり、私たち自身が、無意識的にも他人事にしているのだ。被告と私たち「健常者」は地続きである。

誰しも口を揃えて被告を批判、否定しようとはするが、私たちは被告の考え方を簡単に否定できるのであろうか。安楽死、優生思想、生産性の問題一つ取り上げても明らかである。では、被告を糾弾し、彼の考え方が社会に出ないように監視強化、社会防衛を徹底すれば問題の解決に繋がるのだろうか。それは正しいとはいえないだろう。何故なら「敵」は外にいるのではなく、私たちの内にいるからだ。児童虐待や、DVなどの家庭内暴力をみれば明らかである。支援者・介助者といった顔見知りの犯行というのが意外と多い。それは、職員・健常者という強者の立場である。

では、この裁判でいったい何が裁かれるのか。裁かれること、罰せられるべきことは、19人を殺害したという「客観的事実」である。この事実は決して揺るぎようのないものである。そして、この「客観的事実」に法が適用されなければならない。

被告の思想を裁こうとするのは愚かだ。むしろ、被告のような考え方は私たちの社会では、支配的なのかもしれないのだ。現に社会の半数以上が重度の障害者、国会議員の過半数が重度の障害者などということは、誰も想像すらしていないだろう。なぜなら社会は健常者中心に動いているからである。社会は、とくに日本社会は、障害者の抑圧の上で営まれている。そして、被告のこうした優生思想的な考え方を批判・否定したいのであれば、2014年1月20日に批准した「障害者権利条約」をおいては語れない。

しかし残念なことに、条約が批准された当初メディアは、当時騒がれていた「特定秘密保護法案」ばかり報道しており、「障害者権利条約」が広く社会に浸透していないのである。「私たちの事を私たち抜きで決めないで(Nothing About Us Without Us)」というスローガンで知られる「障害者権利条約」は、2013年12月4日、参議院本会議で、「障害者基本法」の改正や「障害者差別解消法」の成立に伴い、国内の法律が条約の求める水準に達したとして、条約の批准が承認された。だとすれば、先の参議院選挙で当選した「れいわ新撰組」の舩後靖彦議員、木村英子議員の登場は、この問題の解決の方向性を指し示しているといえるのではなかろうか。「LGBTは生産性がない」などという議論にせよ、隣に座っている当事者を前にして語る議員はいようはずもないからである。

判決は、3月16日に言い渡される。だが裁判が終わっても、それはひとつの通過点でしかない。大規模施設や指定管理の問題、重度訪問介護制度の普及、意思決定支援に基づく地域生活移行の推進、そして私たちの内に巣くっている「内なる優生思想」など、課題は山積である。

プロフィール

西角純志

1965年山口県生まれ。専修大学講師(社会思想史)。博士(政治学)。津久井やまゆり園には2001年~05年に勤務し、事件の犠牲者19人のうち7人の生活支援を担当していた。犠牲者19人の「生きた証」を記録する活動がNHK『ハートネットTV』(2016年12月6日放送)ほか、テレビ・新聞・雑誌にて紹介される。被告とは、2017年9月以降、手紙のやりとりをし、これまで15回以上接見している。主要著作に『移動する理論――ルカーチの思想』(御茶の水書房、2011年)、『開けられたパンドラの箱』(共著、創出版、2018年)などがある。『批評理論と社会理論(叢書アレテイア14)』(共著、御茶の水書房)、『現代思想の海図』(共著、法律文化社、2014年)、「青い芝の会と〈否定的なるもの〉――〈語り得ぬもの〉からの問い」『危機からの脱出』所収(共著、御茶の水書房、2010年)、「津久井やまゆり園の悲劇――〈内なる優生思想〉に抗して」『現代思想』(2016年、10月)、「根源悪と人間の尊厳――アイヒマン裁判から考える相模原障害者殺傷事件」『専修人文論集』(2019年、11月)、「法・正義・暴力―法と法外なもの」『社会科学年報』(54号、2020年)他多数。Webあかしにて、エッセイを連載中。