2022.10.12

基地問題は日本の国内問題か ―沖縄返還50年、改めて問う―

沖縄の基地問題は日本の国内問題だろうか。基地問題は米国の基地の問題なのだから、米国の問題ではないか。こう考える人も少なくないだろう。沖縄県知事や県議会も同じである。彼らは沖縄の基地問題を知ってもらうために度々、ワシントンDCに要請団を送っている。ところが、米政府や議会関係者からは、「沖縄の基地問題は日本の国内問題だ」と突き放されるという【注1】。このエピソードを耳にしたとき、それはずいぶんな話だと思ったが、よく考えると言い得て妙である。皮肉なことだが、沖縄の基地問題は今日、国内問題化してしまっている。

米国からみた日米安保条約と地位協定

そもそも基地の根拠条約となる日米安保条約は、日本が米国に基地を提供することを謳っているが、それをどこに置くかは定めていない。どこに基地を置くかは、日米地位協定に規定された日米合同委員会の場で協議することになっている。ただし、地位協定の運用において日米両政府の基地の必要性についての見解は一致することが前提となっているので、要するに、米国が要求した地点に基地は設置され得る。

日本にとって米国への基地の提供は、日米安保条約上の「義務」である。そして、これを逆さからみれば――米国側の視点に立ってみれば――、日本の基地を使用することは、米国にとってもまた「義務」である。したがって、基地を置くことが米国にとってメリットばかりではない(予算の問題や紛争への巻き込まれのリスクがある)以上、米国は日本に基地を「置いてあげている」と考えたとしても不思議はない。実際、筆者がこれまでみてきた米国政府の一次史料にも、こうした表現は度々、登場する。

冒頭でみた議会関係者の発言も、おそらくそれと同根だろう。沖縄の特定の基地を滞りなく米国に提供することは日本政府の条約上の「義務」とみなされる。したがって、それを履行できるかどうかは日本の国内問題だ、ということだろう。日本国民がこうした見方に同意できるどうかはさておき、米国側の認識がそうなっていることは知っておかなければならない。

基地問題のフレーミング

日本社会がこれまで沖縄の基地問題を日本の国内問題としてしかフレーミングしてこなかったことも問題である。諸外国において基地問題は、接受国側の国内問題としてのみならず、対米問題としてもフレーミングされる。ところが、今日の日本では、そうした議論はほとんどみられない。メディアでも国会でも、沖縄の基地問題が解決されないのは日本政府、あるいは日本本土の人々がこの問題に十分に目を向けてこなかったからだ、という議論が多数を占めている。沖縄の基地問題はきまって日本の国内問題としてのみ処理され、そのことが沖縄と本土のさらなる分断をもたらしている。

本土の無関心は、明らかにこの問題の重要な側面を成している。しかし、そのことをいくら指摘しても、今日の基地問題の隘路からはおそらく抜け出せない。政治や行政、あるいは本土の人々がいくら真剣に考えたとしても、国民の大半が納得できる公共的な解決策を見出すのは容易ではないからである。これは基地問題の本質的な課題と言ってもよい。

ただし、これまでとは視点を変えることで、問題解決についての発想を転換することはできる。たとえば、普段、沖縄の基地問題が議論される際に登場する沖縄や日本全土の地図を、世界地図やインド太平洋地域の地図に替えるのも一つの手だろう。基地問題の解決策を考える際に、われわれが沖縄や日本の地図ばかりを参照してしまうのは、この問題に対する無自覚的なフレーミングのゆえである。そしてそのことは、日本の取りうる政策の選択肢を狭める要因でもある。当然のことながら、米国の基地政策は、日本と沖縄という地理的範囲に「閉じて」いない。沖縄の基地は世界の、あるいは少なくとも西太平洋の基地ネットワークと相互にリンクしている。それを象徴するエピソードになるだろうか、筆者がみてきた米軍や国防総省の一次史料に、「日本地図」は出てきたためしがほとんどない。

異なる地図をみる

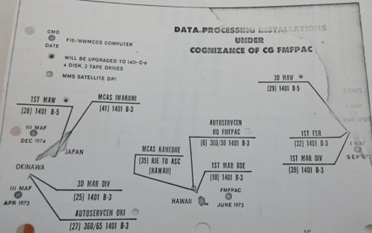

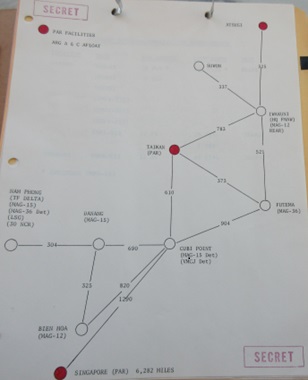

たとえば、下図は、1972年に米海軍省及び海兵隊が内部のブリーフィング資料として作成したものである。2つとも、沖縄を含めた西太平洋における海兵隊基地の移転を検討するための基礎資料である。そこから明らかなように、海兵隊の基地だけをとっても(これは海兵隊の資料であるため、他の陸海空軍基地は出てこない)、沖縄の基地は運用レベルで他国(米国、韓国、フィリピン、ハワイ、フィリピン、ベトナム、シンガポール)の基地と連動している。米国の基地はネットワーク化されているため、どこかの基地が欠ければ、その全体に影響が及ぶ。逆からいえば、どこかの基地が欠けても、他の基地が失われた機能を補うようになっている。

ここで言いたいのは、日本と米国ではみている地図が異なるということである。米国は沖縄の基地を「日本」という限られた地理空間の中で捉えていない。一方の日本は、基地問題の解決策を考える際も、日本社会の内部、あるいは日本の政治リソースだけに依拠してそれを見出そうとしている。

90年代以降の沖縄の基地再編(移転)問題を考える際も、日本地図を片手に考えるのか、それとも世界地図を片手に考えるのかで、政策の選択肢はまるで異なる。膠着する基地問題の解決に必要なのは、問題そのもののリフレーミング(基地問題を捉える枠組みの再設定)である。

世界の基地問題と沖縄

こうした問題意識にもとづき、筆者を含めた14人の研究者は先ごろ『世界の基地問題と沖縄』(明石書店 2022)を上梓した。そこでは米軍基地を受け入れている他の13の国と地域をケースとして取り上げ、そこで生じている基地問題を考察した。言うまでもなくそれは、沖縄の基地問題を他国との比較の視点で再解釈する試みだが、以下ではそこで示されたいくつかの事例を紹介したい。

デンマーク

まずは北欧のデンマークである。在デンマーク米軍基地は、デンマーク本国にあるのではなく、本国から地理的に離れたデンマーク領グリーンランド(自治領)にある。このケースが興味深いのは、基地の運用をめぐる米国、デンマーク、そしてグリーンランド自治政府の三者協議の場が設けられていることである。そして、そのことがグリーンランドにおいて基地問題が顕在化するのを未然に防いでいる(グリーンランドでは核爆弾搭載機の墜落事故や住民の強制移住の歴史など、基地が政治問題化していても不思議はない)。

じつは、かつて沖縄でもそれと同様のアイデアが提示されたことがある。2019年3月、安倍晋三首相と面談した沖縄県の玉城デニー知事は、基地負担の軽減を協議する新たな会議体として「SACWO(サコワ)」の設置を求めた。これは日米両政府に沖縄を加えた三者協議の場であり、95年11月に日米間に設置されたSACO(沖縄施設・区域特別行動委員会)の拡張版といえるものである。しかしながら、2022年現在、SACWOに関して具体的な動きはみられない。とはいえ、少なくともデンマークにおいては、米国がそうした三者協議の場の設置に同意した事実はおさえておくべきである。

ドイツ

日本では今日、米軍基地からの流出が疑われるPFOS(有機フッ素化合物)――人体に深刻な影響を与えることが明らかになってきている――が、社会問題となっている(もちろん、米軍基地だけでなく自衛隊施設も同様の問題を抱えている)。ドイツでは早くも2000年代後半からこれが社会問題化しており、他国に先駆けて対応がとられてきた。この点、ドイツに駐留する米軍は、NATO軍地位協定(NATO加盟国の一般協定)のほかに、ボン補足協定(ドイツとの個別協定)によって二重の制約下にある。ボン補足協定は、基地での活動にドイツの国内法が適用されることを約束しており、PFOSを含む環境規制についても例外ではない(「環境保全原則」)。ただし、そこにはあくまでも米軍の運用に支障を来さない限りにおいて、という条件がつく。この条件は、米軍にとってはおそらく世界共通の運用原則であり、それを変更しようと考えるのは現実的ではない。しかし、そのような条件があるにせよ、ドイツで行われている先進的な取り組みは、今後日本で本格化するとみられるPFOS規制をめぐるルール形成の重要な参照点となる【注2】。

スペイン

スペインの事例で注目されるのは、同国が求め続けた基地の返還が多国間の枠組みをつうじて行われたことである。1988年12月、米国は戦略上、重視していた首都マドリード近郊のトレホン基地を返還した。その際、米国はスペインとの二国間交渉ではなく、NATOをつうじた多国間の交渉を行った。そして、そのような交渉をつうじて、イタリアに代替基地であるクロトーネ基地を確保した(ただし、最終的にはアヴィアーノ基地に変更された。なお、クロトーネもアヴィアーノもどちらも既存のイタリア軍基地である)。このとき米国は、スペインで生じた基地問題をNATO全体の問題として位置づけ、トレホンに所属する部隊をイタリアに移転するための費用をNATOに負担させた。NATO諸国もまた、米軍基地を欧州地域の公共財として認識し、問題解決に協力した。

ひるがえって、日本ではこれまで在日米軍基地の運用をめぐる協議の場は、日米の二国間レベルにおいてのみ存在してきた。基地をめぐる協議の場として、多国間の枠組みを構築するというアイデアは、政策レベルでも学術のレベルでも議論された形跡がない。基地問題は、それが多国間で処理されるか、二国間で処理されるかによって、生じる結果が異なり得る。地位協定に関しても、多国間の地位協定であるNATO軍地位協定は各国間の互恵性が担保されている。多国間の地位協定では、各締約国は理屈上、基地の設置国にも接受国にもなり得るからである。基地の受け入れが「お互い様」である以上、設置する側に過度な特権が与えられるような仕組みは構築されにくい。

サウジアラビア

意外なことに、イスラム国家であるサウジアラビアにも米軍基地がある。しかも、その歴史は長く、最初の基地の設置は1945年8月にまで遡る。もちろん、基地は度々、国内で批判の的となってきたが、サウジアラビア政府はそれをうまく抑え込んできた。基地は都市部から隔絶された場所に置かれ、米兵は公務外で外出することを禁じられた。一般国民と米兵が接触する機会はほとんどなく、人々が米軍関連の情報にアクセスする機会も限られている(国内メディアはサウジアラビア政府の管理化にある)。こうしたことが、国内で基地が政治問題化するのを防いでいる。加えて、米国とサウジアラビアの地位協定にあたる相互防衛援助協定は、司法管轄権の取り扱いを含め、諸外国には例がないほど接受国側(サウジアラビア側)に有利なものになっている。これは日米地位協定と比較する際の新たな参照点となるかもしれない。

ジブチ

基地を社会的に「不可視化」する例は他にもある。その一つがジブチである。ジブチには2022年現在、米国の他にフランス、イタリア、ドイツ、スペイン、中国の軍隊、そして日本の自衛隊が基地を置いている。これだけ多くの外国軍の基地を受け入れている国を他に知らないが、それにもかかわらず、ジブチには基地問題がほとんど存在しない(なお、ジブチもイスラム国家である)。その理由としては、先のサウジアラビアと同様、ジブチが強権的な政治体制下にあること、そして国民と他国軍隊との接点が限られていることがある。米兵の外出は禁じられており、またそもそも繁華街も存在しない。

日本とジブチが締結している地位協定もまた注目に値する。地位協定上、自衛隊の施設には日本の国内法が適用され、刑事裁判権も一義的に日本側が行使することになっている。地位協定には、環境条項も施設の返還規定もない。単純な比較はできないが、日米地位協定よりも接受国側に不利な内容になっていると言ってよい。ジブチの事例は、日米地位協定の問題を議論する際に、基地の設置国と接受国の立場を逆転させてその意義を確認できる――地位協定は派遣される兵士と資産を守るためにある――良質な教材である。

韓国・オーストラリア

最後に、アジアに目を向けてみよう。90年代初頭に米軍がフィリピンから撤退して以降、アジアで基地が政治問題化している国は多くない。例外的に、韓国が一時期そうだったが、それも2001年の地位協定の改定と2000年代を通じて行われた基地再編によって沈静化した。なかでも、ソウル中心部にあった龍山基地の機能を、ソウル南方に約120キロ下った平澤へと移転したことは大きかった。その意味では、韓国の事例もまた、基地を人々の視界から遠ざけることが基地問題の解決に資することを示唆している。

豪州もまたそうした「不可視化」政策の効果を支持する事例かもしれない。豪州には冷戦期から今日まで米軍基地があるが、それが国内で大きく政治問題化したことはない。その理由は、そもそも基地が人目につかない場所に設置されていることにある。たとえば、諜報基地として知られるパインギャップは、広大な豪州の中心部に位置し、人々の生活圏からは遠く離れている。

それでも豪州には基地が政治問題化する火種が常にある。というのも、豪州の米軍基地は、豪州の防衛に直接関与するものではなく、常駐する部隊も非戦闘部隊が中心だからである。つまり、豪州の国民にとって米軍基地のメリットを見出すのは簡単ではない。それゆえ、米軍関連の些細な事件や事故も基地の撤退圧力を生み出しかねない。そうであるからこそ、米国は豪州の主権に配慮している。豪州政府も国民に対して、基地内での米軍の活動については豪州政府がそのすべてを把握し、豪州政府の了解を得たうえで行われるものとの立場を明確にしている。

沖縄を考えるために、いったん沖縄を離れる

ここまで、『世界の基地問題と沖縄』(明石書店 2022)に登場する、沖縄の基地問題に特に示唆的なところをみてきた。もちろん、各国の事例から得られた教訓をそのまま沖縄に応用することはできない。沖縄の基地問題を正しく理解するには、その歴史に深く固着した、沖縄の政治的・社会的文脈を踏まえる必要がある。

しかしながら、たとえば、日本とジブチの地位協定を含め、各国の地位協定の異同を知ることは、今後、日米地位協定のあり方を検討する際のヒントになるだろう【注3】。また、欧州でみられるような多国間枠組みを用いた基地の国外移転や、対米交渉の舞台に自治体の代表者を参加させるアイデアなども、日本で議論される価値がある。

これらの示唆は、沖縄から離れることによって初めて浮かび上がってきたものである。施政権の返還から半世紀を経た今、基地問題の膠着から抜け出すには、米国が実質的に同意可能な――少なくとも、諸外国では前例のある――政策の選択肢を、議論の俎上に載せる必要がある。

沖縄の基地問題を国内問題に矮小化しているのは、他ならぬわれわれ自身なのである。

【注1】屋良朝博「沖縄米軍基地『国内問題』という分厚い壁」東洋経済オンライン、2017年7月29日(https://toyokeizai.net/articles/-/182033)

【注2】2022年9月、日本の環境省と米国の環境保護庁は、「有機フッ素化合物(PFAS)の管理の重要性を確認し、規制や対策に関連する科学的知見を深める協力を継続していく」ことに合意している。(「二国間環境協力の継続に関する日本環境省と米国環境保護庁との共同声明」(2022年9月2日))なお、PFASはPFOSやPFOA等の有機フッ素化合物群の総称である。

【注3】沖縄県は2017年より「日米地位協定の問題点を更に明確化し、同協定の見直しに対する理解を広げることを目的に」、他国の地位協定についての調査を実施しており、一部、報告書を公表している。(沖縄県「他国地位協定調査報告書」2021年12月)https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kichitai/sofa/documents/takokuchiikyouteichousa_australia_philippine.pdf

プロフィール

川名晋史

東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授。博士(国際政治学)。

専門は、基地政治(Base Politics)、安全保障論。

著書に『基地の政治学―戦後米国の海外基地拡大政策の起源』(白桃書房、2012年、佐伯喜一賞)、『共振する国際政治学と地域研究―基地、紛争、秩序』(編著、勁草書房、2019年、手島精一記念研究賞)、『基地の消長1968-1973―日本本土の米軍基地「撤退」政策』(勁草書房、2020年、猪木正道賞特別賞)、Exploring Base Politics: How Host Countries Shape the Network of U.S. Overseas Bases, (eds., Routledge, 2021) など。