2024.05.20

東京ブラックホール論は本当か?

現在、政府は、「証拠に基づく政策立案」として、EBPM(Evidence Based Policy Making)を推進しており、正しい情報やエビデンスに基づいた政策の議論が重要となってきている。

このような状況のなか、この関係で筆者が気になっているのは、政府関係者や民間有識者らで構成する「人口戦略会議」が、2024年4月24日に公表したレポート(『地方自治体「持続可能性」分析レポート』)である。人口戦略会議のメンバーのリストには、議長(日本製鉄名誉会長)の三村明夫氏や、副議長(日本郵政㈱代表執行役社長)の増田寛也氏、内閣官房参与の山崎史郎氏、元日銀総裁(青山学院大学特別招聘教授)の白川方明氏など、錚々たる顔ぶれが並ぶ。このため、この団体からの情報発信は強力なパワーをもち、マスコミにも相当な影響力がある。

このような構図のなか、今回のレポートでは、出生率が低い一方、域内人口の増加分を他地域からの人口流入に依存している自治体を、「ブラックホール型自治体」と定義し、このブラックホール型という名称のインパクトもあったことから、出生率の低下との関係で、このような自治体が問題であるかのような印象がマスコミを含む国民の間で広まってしまったように思われる。

だが、この情報は本当に正しいのか。そもそも、この「ブラックホール型」という概念は、上智大学准教授の中里透氏が「東京は「ブラックホール」なのか?(その1):少子化にまつわるエトセトラ」や、「東京は「ブラックホール」なのか(その2):「東京国」と「地方国」で考える」で指摘するように、かなり怪しい概念や議論である。現在(2022年)の日本全国の合計特殊出生率(TFR)は1.26で、東京都のTFRは1.04だが、国別のTFRの比較と異なり、地域別のTFRを比較することは適切とは限らず、地域別のTFRの計算方法の特性から引き起こされる誤解も多い。この誤解の詳細は、中里先生の論考を御覧いただきたいが、その追加として、補足的な理由を3つ述べておきたい。

補足的な第1の理由

まず、補足的な第1の理由は、合計特殊出生率(TFR)が地域別に決まっているとの仮定に基づき、東京都の人口をゼロにしても、日本全国のTFRは1.26から1.29しか上昇しないためである。この事実は、簡単に計算できる。2022年における日本全国の出産可能人口(15歳―49歳の女性人口)は2414万人、東京都の出産可能人口は295万人であるから、東京都以外の出産可能人口は2119万人である。TFRが地域別に決まっている場合、東京都以外の地域のTFRの平均をZとすると、東京都と東京都以外の地域に居住する出産可能人口の加重平均から、「1.26(全国のTFR)=1.04(東京都のTFR)×295÷2424+Z(東京都以外の地域のTFR)×2119÷2414」という関係式が成立する。この式から、Zを計算すると、Z=1.29となる。これは、東京都の人口をゼロにしても、日本全体のTFRは1.26から1.29しか上昇しないことを意味する。日本全体のTFRが低いのは、東京都以外のTFRも低いためである。

補足的な第2の理由

補足的な第2の理由は、総務省「国勢調査」や厚生労働省「人口動態統計」等のデータを精査すると明らかだが、2020年における東京都特別区(23区)の有配偶出生率は、世田谷区を除き、全国平均の有配偶出生率と概ね同じか、それを上回る値となっている。中里准教授の「東京は「ブラックホール」なのか(その2):「東京国」と「地方国」で考える」でも記載があるとおり、「出産可能年齢(15~49歳)の女性の総数とその年齢階層の女性が産んだ子どもの数をもとに出生率(女性人口千人当たりの出生数)を確認すると、 (略) 「ブラックホール」と呼べるような状況となってはいないことがわかる。東日本の出生率が総じて低い中にあって、東京の都心3区(千代田区・港区・中央区)はとびぬけて出生率が高くなっている」ことが確認できる。

また、厚生労働省「人口動態保健所・市区町村別統計」における市区町村別のTFRの変化も重要である。このデータを精査すると、札幌市中央区のTFRは0.98だが、平成20~24年と比較し、平成25~27年のTFRが増加した上位50の区市町村のうち、東京都内の区市が5つ存在し、9位が東京都中央区、19位が東京都千代田区であり、各々の出生率は1.39(0.29の上昇)、1.28(0.26の上昇)となっている。

補足的な第3の理由

補足的な第3の理由は、地域別(市区町村別)TFRの計算方法の特殊性である。TFRは「出産可能な女性の各年齢の出生率の積み上げ」で計算するが、女性の人口移動が起こるだけで、出生数が変化せずとも、地域別のTFRが変化する。この簡単な事実を確認するため、地域1と地域2しか存在せず、以下の出産可能人口が居住していたとする。

地域1 20代の女性 20人 →うち9人の女性が赤ちゃん9名を出産 → 9/20=0.45

30代の女性 10人 →うち8人の女性が赤ちゃん8名を出産 → 8/10=0.8

地域2 20代の女性 20人 →うち9人の女性が赤ちゃん9名を出産 → 9/20=0.45

30代の女性 10人 →うち8人の女性が赤ちゃん8名を出産 → 8/10=0.8

本当のTFRの計算は1歳ごとの刻みで計算するが、ここでは、簡略化のために10歳刻みで計算すると、両地域のTFRは1.25(=赤ちゃん9名÷20代の女性数(20人)+赤ちゃん8名÷30代の女性数(10人)=0.45+0.8)となる。しかし、上記の計算で、地域1で出産していない女性11人のうち10人が地域2に移動するだけで、出生数が変わらないにもかかわらず、地域1のTFRは上昇し、地域2のTFRは低下する。

地域1 20代の女性 10人 →うち9人の女性が赤ちゃん9名を出産 → 9/10=0.9

30代の女性 10人 →うち8人の女性が赤ちゃん8名を出産 → 8/10=0.8

地域2 20代の女性 30人 →うち9人の女性が赤ちゃん9名を出産 → 9/30=0.3

30代の女性 10人 →うち8人の女性が赤ちゃん8名を出産 → 8/10=0.8

簡単な計算で確認できるが、実際、地域1のTFRは1.7(=赤ちゃん9名÷20代の女性数(10人)+赤ちゃん8名÷30代の女性数(10人))となる一方、地域2のTFRは1.1(=赤ちゃん9名÷20代の女性数(30人)+赤ちゃん8名÷30代の女性数(10人))となるが、両地域の出生数の合計は人口移動前の17名のままで何も変わらない。このような人口移動により、見かけ上、地域別のTFRが低下することは実際に確認でき、例えば、大学生(女子学生)が多い京都市のほか、練馬区や豊島区のTFRが低い理由もここにあり、そもそも地域別TFRの比較で、出産や子育てのしやすさを判断することは容易でない。

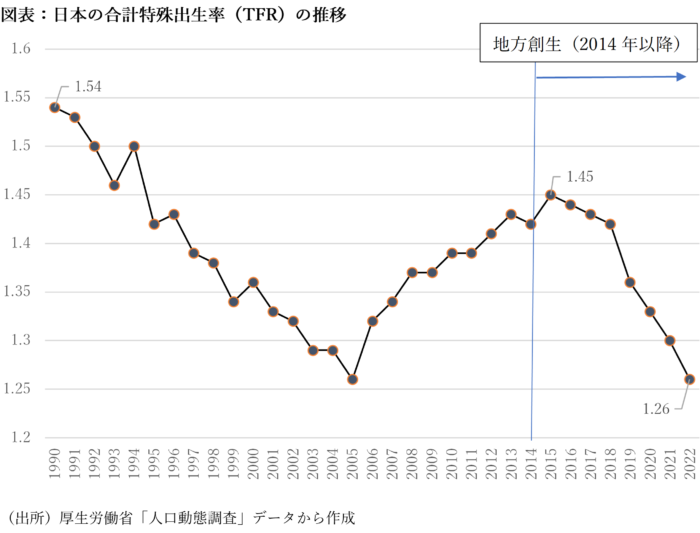

なお、地域別のTFRを強調する背景には、地方創生との関係もあろうが、2014年に地方創生の施策が始まってから、日本全体のTFRは低下傾向である。実際、2015年のTFRは1.45だったが、2022年には1.26まで低下しており、地方創生が出生率に及ぼす効果検証も不可欠だ。この関係では、日本経済新聞社の社説(2024年4月25日)が「地方創生は地方への移住を重視したため、自治体間の人口争奪を促すにとどまり、全体の出生率向上につながっていない。人口対策としては出生数の3分の1を占める首都圏の少子化対策が別に必要だ。地方の持続性を高める政策は、人口問題と切り分け、両輪として取り組むべきである。報告によると「消滅可能性自治体」は前回の14年の896から744に減った。厳しい状況は変わらないとみるべきだが、それはどの自治体も身に染みていよう。危機感をあおるショック療法を何度も使うのは感心しない」と述べており、正論に思われる。

いずれにせよ、人口密度と生産性は有意に相関があり、人口減少が進むなか、政府は都市のコンパクト化などの取り組みも進めているが、東京都を含む首都圏は日本の経済成長のエンジンの一つであり、人口と都市のあり方は経済成長とも密接に関係する。以上の理由を含め、印象論に留まらず、エビデンスに基づいた形で議論が進むことを期待する。

プロフィール

小黒一正

法政大学経済学部教授。1974年生まれ。京都大学理学部卒業、

書課法令審査官補、関税局監視課総括補佐、財務省財務総合政策研

所コンサルティングフェロー、厚生労働省「保健医療2035推進

究所主任研究員等を歴任。専門は公共経済学。