2017.04.05

在日外国人と共生する地域社会への途――社会福祉に関わる論点から

日本における外国人の増加をめぐって、社会福祉に関わる論点を以下のように設定しておきたい。

第一は、サービス供給主体の確保に関するものであり、介護労働力の獲得に代表される。団塊世代が後期高齢期に入る2025年までの介護人材確保のための一つの有力な方途として移民に目が向けられている。第二は、日本で暮らす在留外国人が、生活者・労働者などとしてさまざまな問題に直面した時、日本人と同様、公的サービスを利用したり、インフォーマルなサポート(制度や専門職の手の届かない領域でのボランティアなどによるニーズ充足)を受けたりしながら生活を維持するためにはどうするかというものである。

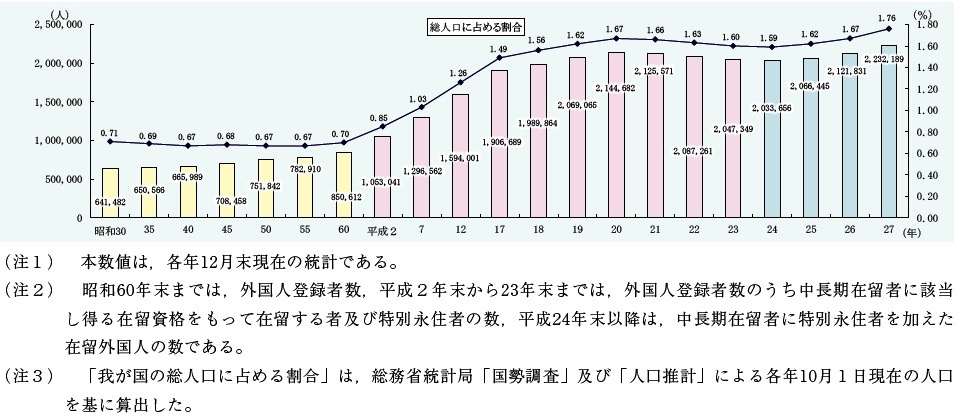

在留外国人数は今もって人口比2%に満たないものの、ほぼ右肩上がりの増加傾向にある(図表1)。「出入国を管理する政策はあっても社会的統合を進める政策がない」といわれる日本においては、日本人と外国人との間で対等な関係構築のできる見通しのないまま受け入れを増加させれば、摩擦やトラブルも増え、状況悪化を安易に招来しかねない。

この問題は、現代の社会的孤立・社会的排除の一つの様相としても看過すべきでないものであり、その克服・改善(つまり、社会的包摂の希求)を企図するため、本稿では、上の二点について検討する。

図表1 在留外国人数の推移と我が国の総人口に占める割合の推移

(出典)法務省「平成28年版『出入国管理』」p.20

外国からの介護人材移入の課題

2025年まで十年を切り、高齢化の進行に対して明らかな介護人材不足が予測されている。これを見据え、政府はEPA(経済連携協定)による受け入れとは別に、外国人技能実習生の枠組みを広げることなどで対策を講じている。2016年の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(以下、「技能実習法」)の公布により、技能実習生の拡大(最長実習期間を3年から5年までに延長する「技能実習3号」の創設、「外国人技能実習機構」の設置による受け入れの適正性の審査など)を図るほか、「出入国管理及び難民認定法」(以下、「入管法」)の改正によって、在留資格に「介護」を追加した。

こうした政策は、いわば日本の人口構造の変化に対する“特効薬”として国外から労働力を移入しようとするものであり、介護人材についてもその文脈に位置づけられている。2014年、安倍政権は、建設・介護・農業・家事サービスなどの諸分野で外国人労働者受け入れの拡大の方針を示したのだが、同年、「選択する未来」委員会(内閣府に設置)は、毎年20万人規模の移民受け入れを即時に開始する必要性について提起している。そして、それを実現すれば100年後にも人口を1億人超に維持できるが、実現しなければ2110年に4000万人台前半まで落ち込むだろうと試算した(注)。

(注)この試算は、合計特殊出生率を2.07に回復させることが前提条件となっている。よって子育て環境の向上がセットである。

なお、かつて国連人口部は、日本が1995年の“総人口”を維持するためには2000~2050年の間に毎年34.4万人、同年の“生産年齢人口”を維持するには毎年64.7万人の移民受け入れが必要だとシミュレートしているので、もし、日本の生産力維持の手段として移民労働力を呼び込むのだと割り切るのであれば、委員会の試算をさらに上回る規模が必要かもしれない。

だが注意したいのは、こうした議論で「補充移民」(replacement migration)の概念が持ち出されることである。先の安倍政権の方針は、技能実習法や入管法改正に先んじたものであったが、「実習から労働へ」の転換を促しながらも「移民政策とはしない」点が強調された。外国人労働者への門戸を広げることが、結局は産業界のスケール・ダウンを回避するための「止むを得ない」かつ「一時的な」対応に過ぎないのだとすれば、単なる数合わせやその場凌ぎに終わるのではないかという懸念が拭えないのである。

非正規雇用の拡張が、当該労働者の生活を直撃すると同時に将来におよぶ不安やストレスをもたらしていることに照らしても、外国人労働者の場合も同様に不安定な境遇に置かれ得ることは想像に難くなく、まして言語や文化のハンディ、心理的な障壁などがある分、日々の労働や育児などのストレスは日本人以上となりかねない。外国人を受け入れる雇用先や地域に、彼ら彼女らを対等なパートナーとして迎える姿勢がないかぎりは、新たに差別や排除を生むリスクがある。実際、1989年の入管法改正に伴う大規模な日系人受け入れの時にもこのような問題が起きている。このことについては、できるだけ早い段階で具体的に検討しておかなければならない。

外国人の定住化に伴い、言語・文化の習得、教育、職業訓練、住居確保、保健・医療・福祉サービスなどさまざまな分野での多文化化、さらには差別・排除の解消などといった社会的コストが発生するのだが、現状では十分勘案されているとは言い難い(中本2009)。こういう点も想定して移民政策は展開させる必要がある。

日本で暮らす外国人に対する福祉的支援

他方、日本で暮らす外国人を社会福祉の支援対象としてとらえる視点や方法は、比較的新しい実践・研究分野ではあるものの、着実に取り組まれてきた。日本社会福祉士会は、外国人が直面する生活ニーズや問題に対応する相談援助を「多文化ソーシャルワーク」と呼び、そのカテゴリーを現行制度や実践課題に即して、「医療」「メンタルヘルス」「不就学児童」「児童虐待」「国際結婚」「ドメスティック・バイオレンス」「労働」「難民」「高齢者」「障害者」「犯罪・更生保護」に分類し、職能団体として実践者の専門性向上を促している。

多文化ソーシャルワークの定義は、「多様な文化的背景をもつクライエントに対して行われるソーシャルワーク」「クライエントとワーカーが異なる文化に属する援助関係において行われるソーシャルワーク」「クライエントが自分の文化と違う文化と異なる環境に移住、生活することにより生じる心理的・社会的問題に対応するソーシャルワーク」(石河久美子2012)だと理解されている。

同会も、これに依拠して実践化を促進する立場であり、問題解決やニーズ充足にあたる社会資源として、「公的サービス」(医療保険、年金保険、社会福祉・労働・教育など)、「自治体・公的機関」(市区町村窓口、国際交流協会、教育機関、労働基準監督署、大使館など)、「インフォーマルサービス」(通訳・翻訳、NPO・ボランティア団体、同国人の協会・ネットワーク、宗教関連、職場、家族・親戚・友人など)を挙げている。

当然ながら、こうした理論に基づく施策・サービスや実践は、外国籍住民が多く住む(外国人集住地区をもつ)自治体や地域で進んでいる。新宿区は、「しんじゅく多文化共生プラザ」を設置し、外国人への相談対応、生活に必要な各種情報の提供、日本語学習などを行っている。鈴鹿市社会福祉協議会(三重県)では、公的支援ではカバーできないニーズをもつ外国人を手厚く支援している(外国人支援のNPOとのネットワーク化、外国人向けのサロンや介護教室、意識調査、支援するための任意団体の設置など)。美濃加茂市(岐阜県)では、住民組織である自治会が率先して外国人の生活や問題について学ぶ機会を設け、自治会の担い手として外国籍住民に期待し、その受け入れを図っている。

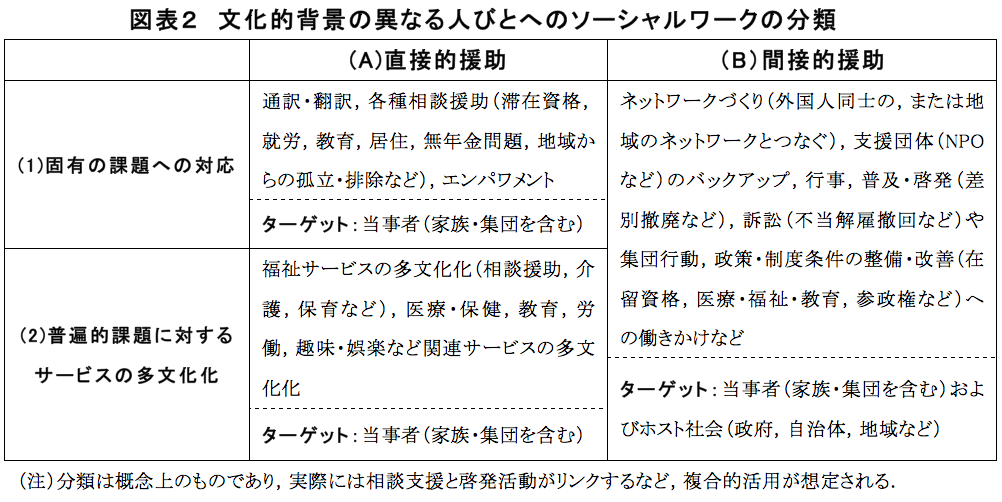

これらを見ると、ニーズや問題を抱えた外国人を支援する時の内容としては、言語や在留資格、同郷出身者の組織化などのように、(1)外国人に〈固有の課題〉に対応するタイプと、子育てや医療・介護などのような、いわば(2)国籍を問わず誰もが直面しうる〈普遍的な課題〉に多文化的要素を加味するタイプ(行政などの窓口で多言語対応できるようにする、提供するサービスを「日本人向け」のみにしないことなど)といった対応がある。

また、相談援助、介護・保育、就労支援といった(A)対面接触(フェイス・トゥ・フェイス)の場面による〈直接的援助〉とカテゴライズされるソーシャルワークもあれば、外国人の組織化・ネットワーキングや周囲の日本人コミュニティとの関係づくり、差別撤廃運動、政策・計画立案、財源形成などのような(B)〈間接的援助〉と呼ばれるソーシャルワークも必要とされている。

それらを概念上、図表2に整理しておく。社会福祉分野にかぎらず、これまでの日本の社会サービスは、ともすれば「日本国籍を有し」「日本の言語や習慣を解し」「これからもずっと日本に住み続ける人」に偏って設計される面が少なくなかったのではないか。それだと真のニーズ充足ができない住民層がいることを、これまで以上に念頭に置く必要がある。

社会福祉法人青丘社の開拓的な取組み

図表2のような多文化的要素を織り込んだ社会福祉実践に早くから総合的に取り組み、今日にいたるまでフロントランナーであり続けた実践主体に、社会福祉法人青丘社(せいきゅうしゃ、神奈川県川崎市)がある。

在日コリアン(韓国・朝鮮人)のいわゆるオールドレジデンツが集住し、現在ではさまざまな国からのニューカマーを受け入れて多国籍化している川崎市川崎区を拠点に、青丘社は、1969年に活動を開始し、1973年に法人として設立認可を受けた。現在では、公設民営による日本人・外国人の交流拠点「ふれあい館」の運営、高齢者・障害者向け福祉施設や保育園でのサービスのほか、在日コリアン高齢者のためのインフォーマルなグループやコミュニティ・カフェなどを展開している。

もともと、民族差別をなくす運動と、日本人と外国人で共同的に地域活動に取り組むことが、青丘社のルーツであった。東京湾臨海地区にあって造船などの製造業を主要産業とする川崎区で、外国人は主に工場労働などに従事し、歴史的に不当解雇、住宅への入居拒否などの諸権利の剥奪におびやかされてきた。長年にわたり、青丘社はそうした問題に対峙し続けてきたのであり、昨今のヘイトスピーチの問題に際しても外国人の権利を擁護する立場をとっている。一般的に、そうした社会運動においては、コンフリクト(価値葛藤、権力の不均衡)を眼前にして、不利な立場に置かれた人びとの権利を主張するため、権力側に対して二項対立の構図を取らざるを得ないものであるが、青丘社の場合は「日本人も外国人も平等に支援する。共に支え合う社会をつくる」という考えで活動しているのであり、外国人だけを一面的に擁護する立場を取らないのが基本である。

青丘社が社会福祉法人格を取得した契機も、やはり地元の保育園での外国人児童の入園拒否をめぐるコンフリクトであった。青丘社は入園拒否された子どもたちのために在日大韓キリスト教会に無認可保育園を開設、その4年後に法人化して認可園となった。現在も続く桜本保育園がそれである。

同園では、現在も「多文化共生保育」を掲げ、多言語(日本語、韓国・朝鮮語、北京語、タガログ語、ポルトガル語、スペイン語など)での保育を行っている。個々の保護者との間で毎日交換する「連絡ノート」は園児の母国語で対応し、推薦絵本には翻訳を、保護者会には通訳を付けている。食事や遊びには、園児たちにゆかりの文化を取り入れ、国籍を超えたふれ合いを心がけている。

保育士たちは必ずしも多言語に通じているわけではなく、また語学修得のための時間が与えられているわけでもない。多言語での対応のための予算が取られているのでもない。取り組みの考えかた自体は明快で、新たな言語をもつ子どもが入園すれば、辞書を買い、一語一語コミュニケーションを図ろうと努めるということのみである。連絡ノートの例で言えば、はじめは単語のみで交換していたのが、次第に保護者が日本語を覚え、ローマ字の日本語のやり取りとなり、やがてひらがなのやり取りができるようになる。絵本の翻訳や保護者会の通訳は卒園児の親たちが自らボランティアを買って出てくれている。

相手の立場に寄り添い、個別的な状況に合わせることは、社会福祉援助の鉄則である。しかし、実際にこのような配慮をしているかどうかは、実践者や現場によって相当な差があるだろう。青丘社の場合は、この「個別化」の鉄則を徹底する誠実な姿勢がサービスの受け手に伝わり、信頼関係が築かれ、双方の力を引き出しあって、質の高い援助を実現しているのである。支援側の効率性のみに着目していては決してなし得ないことであろう。サービスの満足度は、概してこのような点に左右されがちである。

青丘社のこの思想は、他の事業においても一貫している。高齢者向け介護保険施設では、外国籍の介護士を日本人介護士と同条件(賃金、業務内容など)で雇用し、独自の教育・指導を通じて文化的多様性への十分な理解を促した上で日本人・外国人の利用者にサービスを提供している。サービスにも、さまざまな文化を盛り込んでいるほか、『よく使う韓国・朝鮮語』といった冊子を作って利用者の関係先に配布するなど、地域ぐるみでの理解増進に努めている。在日コリアン一世の高齢者には日本語の話せない人も少なくないため、母国の言葉と文化でゆるやかにつながれる「トラヂの会」を作っている。

青丘社が拠点として運営する「ふれあい館」は、在日外国人と日本人がともに集うことのできる総合文化拠点で、川崎市が条例に基づいて設置する公設民営の施設である。上述した施設はこの周辺地域に点在するのであるが、同館でもさまざまな住民活動や文化・情報の保存や発信を行っている。

歴史的に在日外国人集住地区を抱える同市(行政)もまた、関連施策を積極的に打ち出してきており、多文化共生推進の先進自治体として知られる。参政権を持たない外国人の市民参加の仕組みとしての「川崎市外国人市民代表者会議」の条例による設置(1996年)や同会議による「外国人市民参政権」取得などの提案、公務就任権の国籍要件撤廃(任用には制限が付される)、「川崎市多文化共生社会推進指針」策定(2005年)、「外国人市民意識実態調査」(2014年実施)などがある。「ふれあい館」の設置は、諸施策の中でももっともシンボリックなものと言ってよいだろう。

多文化共生社会を標榜して

今や、外国人受け入れを促進することの重要性についてはかなりの日本人(あるいは日本在住者)が首肯するところであろう。日本社会において外国人を周縁部に追いやるのではなく、いかに市民として受け入れ、日本人と外国人の双方のポテンシャルを引き出し合い、一人一人の幸福や自己実現(ウェルビーイング)の向上、そして社会の成長の機会とし得るかが、今、模索すべきことではないか。そのためには、当たり前のようなことではあるが、互いに対する尊厳に立脚することを大前提としなければならない。場当たり的な、また生産性維持のための数合わせ的な発想からは、このようなものは決して生まれない。

本来、生態学的な概念である「共生」(symbiosis)は、多様かつ異種のものが同じ土台(コミュニティ)の成員として、差異を認めつつ共存する(共にあり、共に生きる)ことを意味している。そこでは、相互に依存・協力しあう関係がある一方、競争や葛藤といった緊張関係も含意されている。ただ、過度の侵食はせずにコミュニティ全体の均衡が保たれ、まして、ある成員が他に対して一方的に服従を強いるものでもない。

外国人との共生という論題について、社会福祉の主体と対象という二つの側面について取り上げた。これらは社会システム全体に関わることであり、外国人との共生をどういう性質のものとするかは、日本の社会の維持・再生・発展のあり方を足元(地域)から問うものである、と言えば大袈裟であろうか。

参考文献

阿部彩(2002)「貧困から社会的排除へ―指標の開発と現状」国立社会保障・人口問題研究所編『海外社会保障研究』141号,pp.67-80.

Burchardt, Tania, et al. (2002), Degrees of Exclusion, Hills, John, et al. ed., Understanding Social Exclusion, Oxford University Press, pp.30-43.

法務省(2015)「平成28年版『出入国管理』」.

石河久美子(2012)『多文化ソーシャルワーカーの理論と実践―外国人支援者に求められるスキルと役割』明石書店.

加山弾(2014)『地域におけるソーシャル・エクスクルージョン―沖縄からの移住者コミュニティをめぐる地域福祉の課題』有斐閣.

中本博皓(2009)「人口減少社会と移民(外国人労働者)受け入れ」川村千鶴子ほか編『移民政策へのアプローチ―ライフサイクルと多文化共生』明石書店,pp.28-39.

日本社会福祉士会編(2012)『滞日外国人支援の実践事例から学ぶ 多文化ソーシャルワーク』中央法規出版.

OECD(2014)International Migration Outlook 2014(SOPEMI2014).

奥田道大(1993)『都市型社会のコミュニティ』勁草書房.

山脇啓造(2005)「多文化共生の推進に関する政府の動向」関西国際交流団体協議会『NPOジャーナル』Vol.8, pp.8-9.

依光正哲編(2005)『日本の移民政策を考える―人口減少社会の課題』明石書店.

プロフィール

加山弾