2018.04.12

日本の「在宅医療」 ――急激な少子高齢化社会を支える医療――

近年、少しずつニュース等で取り上げられるようになってきた「在宅医療」について、情報紹介をさせていただきます。

1.暮らしなれた場で、暮らし続けながら受ける医療、それが「在宅医療」

在宅医療とは、どのような医療なのだろうか。厚生労働省主催の全国在宅医療会議では、「患者の療養場所に関する希望や、疾病の状態等に応じて、入院医療や外来医療と相互に補完しながら生活を支える医療」と定義している1)。つまり、在宅医療は外来医療、入院医療に次ぐ第3の医療提供形態であり、その対象者は「通院困難な患者」である。事実、在宅医療を受けるにあたり、病期や年齢、治療内容などの制限はない。在宅医療は、通院困難な方の療養生活を、暮らしの場で支える医療なのである。現在日本では、赤ちゃんからお年寄り、成年など様々な年代の患者が在宅医療を利用している。

在宅医療が提供される場は「暮らしの場」である。一般的にイメージされる患者宅だけではなく、患者が暮らす場としてグループホームやサービス付き高齢者住宅、ケアハウス、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護保険サービス内の通所や療養系施設なども在宅医療の提供の場でとなっている。

地域によっては、「在宅医療はお年寄りでなければ利用できない」、「在宅医療は終末期の方が受ける医療」などという偏った情報が広がっていることもあるが、在宅医療は医師に通院困難と認めらえた患者がかかりつけ医と相談しながら選ぶことができる、医療の選択肢のひとつである。

2.日本の「在宅医療」の今

現在の日本では、医療技術や医薬品、衛生用品、医療機器、情報技術が飛躍的に進歩し、さまざまな治療や検査、ケアが暮らしの場で提供できる。たとえば、小規模な手術や在宅人工透析、エックス線検査、血液検査、超音波検査、歯科治療、点滴や在宅人工呼吸療法、がん治療、在宅酸素療法など、一般には自宅での対応が困難と思われている治療も、実際には自宅での提供が可能となっている。さらに、療養環境には欠かせないベッドや椅子、手すり、衣類なども多様な患者ニーズに対応できる製品が次々に開発され、情報技術やロボットの活用も進められている。

また、患者の治療情報の電子化(電子カルテシステム)は、大病院だけではなく、診療所や在宅医療でも用いられるようになっている。患者に心拍数や呼吸状態をチェックできる小さなセンサーをつけてもらい、離れた場所から患者の心臓や呼吸、体温の状態などをチェックできるモニタリングシステムも活用され始めている。そのほか、テレビ電話や在宅ナースコールなど、入院している状況と変わらず、医師や看護師らとリアルタイムでアクセスできる環境が整えられつつある。こうした技術的な進歩が、現在の在宅医療を支えているのである。

3.日本で「在宅医療」が推進される背景=少子高齢化

日本において在宅医療を全面的に推進する政策に変化したのは最近のことである。背景には、少子高齢化という人口の構造変化がある。高齢者層は今後も減らず、労働世代は減り続けるという人口バランスの中で、建物などハード面の整備ではなく、人材育成やサービスの充実、工学や情報技術の活用による医療提供体制の整備を進める必要に迫られている。在宅医療も、その一環として注力されるようになった。

1940年代の日本は、戦後復興を目指して多産が推進された。その結果、第1次ベビーブーム(1946年~1948年頃:現在では団塊の世代と呼ばれる)などによる人口増加を続けてきたが、第2次ベビーブーム(第1次ベビーブーマーの子ども世代:1970年代前半)を境に多産の抑制を行った。その結果、少子化となり、ついに2011年頃から人口減少をはじめている。

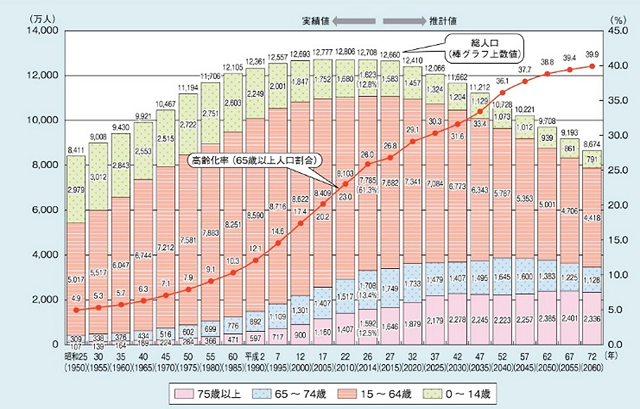

同時に、医療技術の発展や新薬開発の推進、衛生環境の整備、栄養状態の改善などにより寿命が飛躍的に延伸し、高齢者の増加が進んだ。結果として少子化と寿命の延伸が進み、日本は少子高齢化社会となったわけである。1995年には高齢化率は14%を超え、日本は高齢社会となった。その後も今日に至るまで少子高齢化は進み、2017年の高齢化率は27.3%であり、日本は高齢化率の世界最高位を独走している。高齢化は今後も数十年未来に向けて進行し続けることが推測されている。

以下では、高齢化がいかに在宅医療のニーズを引き上げたのかを検討する。

4.高齢化する日本で起きている医療ニーズの変化

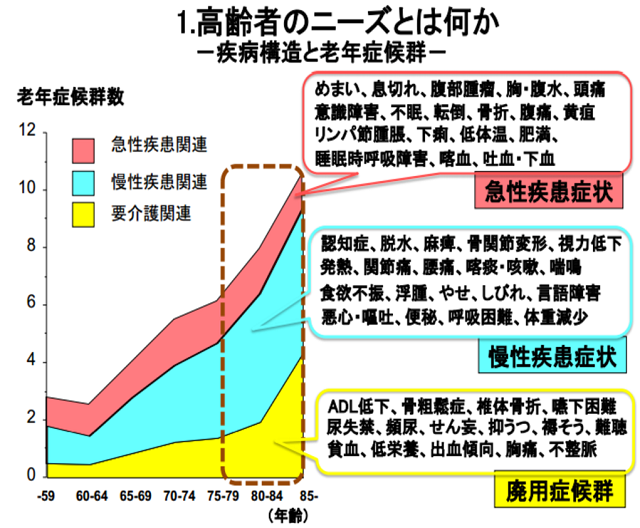

日本では現在、患者の7割近くは高齢者であり、今後も増加する高齢患者を中心とした医療提供体制を整える必要がある。ここで、高齢者特有の医療ニーズについて考えてみたい。下記の表は、高齢者の医療ニーズをグラフにして示したものである。

高齢患者に必要な医療ニーズには、小児患者や成人患者とは異なる医療ニーズの特徴がある。具体的には、若い世代に比べ、急性疾患よりも慢性疾患や廃用症候群の患者が多いという特徴である。

急性疾患とは、急激な体の変化によって、手術などのように負担の大きな治療を行う必要性が高い病気群のことを指す。高齢患者においてはこのような病気を持つ患者数は、若い世代と同等程度か若干少ない。

一方で慢性疾患とは、認知症や生活習慣病のように長い年月をかけて病気になり、完全に治ることが難しい病気である。慢性疾患は毎日の暮らしの中で病気をコントロールする治療が必要であり、長いお付き合いをする覚悟が必要となる。

黄色で示されている廃用症候群とは、高齢になることで体に生じる不具合であり、栄養状態の低下や貧血、筋力低下などである。廃用症候群は完全に治ることが難しい。廃用症候群も長いお付き合いをしながら、痛みがあれば痛みを和らげる治療をしたり、栄養を補給する治療をするなど、症状をコントロールする医療が必要である。

つまり、高齢患者が多い日本で必要な医療は、手術や高度な治療を中心とした医療よりも、日常生活のなかで長い時間をかけてコントロールする医療の方が大きくなっているのである。

5. 「在宅医療」は一つの療養の選択肢

とくに高齢者において在宅医療が有用になる背景には次のような点がある。まず何よりも、高齢者のなかには、暮らし慣れた場所で暮らし続けることを望む人が多い。さらに、高齢になると環境適応能力が低下することや、高齢者に多い認知症患者においては、暮らし慣れた場所で暮らし続けることが認知症の症状を安定させる環境要因であることから、若年層と比べ、在宅医療のアドバンテージがあがるのである。心身状態や希望から、暮らし慣れた場所で、療養しながら暮らし続けるために「在宅医療」という選択肢が求められている。

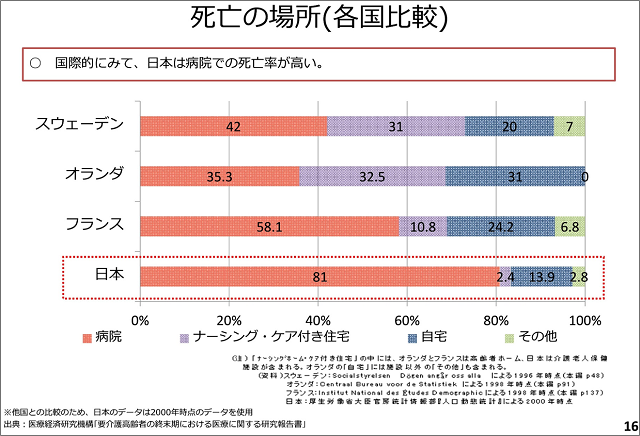

ほかの先進諸国では、個々の療養ニーズにもとづいてさまざまな最期を迎える場所が活用されている。しかし、下記のグラフを見てわかるように、諸外国と比べ、日本は病院での療養の割合が抜きんでて高い。

この背景には、日本では、高度経済成長期を境に、核家族化と同時に病院での療養形態に一本化したことがあげられる。現在日本では、8割近くの方が病院で人生の最期の療養をおくっている。しかし、できるだけ暮らしなれた場所で暮らし続けたいという国民ニーズは6割に上る。こうした実情を受けて、希望する療養場所を選択できる社会を実現すべく、「在宅医療」という選択肢を充実させる取組みが進められているのである。

「在宅医療」は暮らし慣れた場所で療養したいという希望を持つ方の希望をかなえる医療であり、それが在宅医療の最大の魅力である。

6.「在宅医療」推進に向けた全国的な取組み

2012年に厚生労働省が「在宅医療・介護あんしん2012」というスローガンを掲げ、在宅医療に関する研究や研修事業を経て、制度の整備、法律の整備、普及医啓の積極的な取り組みを開始し現在に至っている。2014年6月には、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(医療介護総合確保推進法)」により、全国の医療体制整備の根拠となる医療法が改正された。

医療介護推総合確保法は医療や介護などに関わる複数の法律を改正した法律である。法律上で在宅医療推進が位置づけられたということになり、在宅医療に関する地域格差を減らし、全国一律で展開される体制を社会に示していることになる。在宅医療は医療政策や介護政策の責任主体である自治体の意識格差や専門職数や医療資源などの地域格差が影響して、全国各地的に展開されていない。つまり、在宅医療と密接にかかわる介護政策は、約1.700の市町村がそれぞれの地域特性や地域課題、地域ニーズに基づいて展開しているのである。

医療政策は、47の都道府県が主体となり、医療サービスを展開している。各市町村、各都道府県の考え方によって在宅医療や在宅療養ケアに対する視点は一律ではなかったが、今回在宅医療体制の整備や、医療と介護の連携推進などが法律に明記されることで、地域格差を是正することが可能となった。

同時に、在宅医療推進や医療と介護の連携推進に関する取組みに関わる事業経費を公費から拠出することが可能となり、各自治体の財政状況の影響や、視点からの影響を減らし、地域格差の是正につながる。専門職の育成のための事業経費や、医療施設や機器などの整備などに必要な事業経費などを公費で賄うことができるのである。上記の事から、医療介護推進総合確保法が成立、公布されたことによる在宅医療推進への影響が大きいといえる。

日本の医療政策は、医療法にもとづいて都道府県が5年ごとに医療計画(1985年から開始)を作り、自分たちが設計した計画と成果を実現するために医療政策を展開する仕組みである。

医療介護総合確保推進法により、全都道府県は医療計画に5疾病(がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患)・5事業(救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療)と「在宅医療」の視点で医療提供体制の整備や連携推進の計画を立案することが定められている5)。

2018年度に都道府県が立案する第7次医療計画では、在宅医療の具体的な目標量を定めて在宅医療を提供できる体制づくりが進められる。

現状では、在宅医療の提供量は地域格差が大きく、在宅療養を希望しても受けられない地域が存在している。こうした現状を受けて、全国在宅療養支援診療所連絡会は、「在宅医療」を積極的に提供する医療機関をホームページで掲示しており、厚生労働省や医師会と連携して「在宅医療」に関する研究や人材育成活動、普及啓発活動などを全国的に展開し、「在宅医療」を推進している6)。

7.支援の現場における「在宅療養」提供体制の課題

現状の「在宅医療」の課題としては、「在宅医療」を提供する医師や医療機関の数は地域格差が生じているという点があげられる。同様に、「在宅医療」に関わる様々な専門職(医療的ケアを提供する看護師、リハビリや運動を支援する理学療法士や作業療法士、お薬の相談対応や提供する薬剤師、お口のケアに関わる歯科医師や歯科衛生士、食事作りなど生活行動を支える介護職、食事の支援に関わる言語聴覚士や栄養士など)も地域によって提供量が大きく異なっている。したがって、現状では、患者が「在宅医療」を希望しても十分に提供できていない地域がある。

この課題は、医療政策を担う都道府県に、住民が「在宅医療」の要望を強くあげてもらうことが、解決につながる大きな力になる。「在宅医療」の提供体制を整えるためには住民の理解と協力が必要である。

また、さまざまな専門職が関わる「在宅医療」は、多職種連携の課題も大きい。「在宅医療」は病院での医療とは異なり、様々な職種が別々の職場から派遣されて一人の患者に関わる。患者の療養希望にもとづき、患者の病気や社会心理的側面を分析・解釈して、介護支援専門員が療養計画を作成し、患者の療養に必要な専門職を調整して、オーダーメイドの療養生活支援を整える手続きが発生する。

しかし、患者に必要な治療的支援を踏まえた療養計画を立案することが難しい介護支援専門員もおり、生活支援の視点のみで療養計画を立案してしまい、治療的支援と生活支援を両立させた療養計画が十分立案できずに、患者の病気が気づかない間に進行してしまうという現状がある。

とくに、複数の治らない病気をもつ高齢者を支えるためには、生活の中で病気をコントロールしながら療養生活を支える視点が重要である。この課題は治療を得意とする医療系職種と、生活支援を得意とする介護系職種が密に連携して患者を支える、多職種連携を推進することが課題解決のカギである。

2018年度から、全ての市町村は医療介護総合確保推進法にもとづき「在宅医療・介護連携推進事業」に取り組む。これに向け、在宅療養に関わる医療職と介護職、福祉職との連携が円滑に進むように、医療の言葉や介護の制度を互いに学ぶ機会を設けたり、話し合う場を設置したり、連携調整の相談窓口を設置するなどの取り組みが始まっている。これにより、高齢者を支援する現場の悩みを、介護保険を統括する市町村が丁寧に把握して、課題の解決に取組むことが可能となり、暮らし慣れた場所で暮らし続けたい人が「在宅医療」を選択できる社会づくりにつながると期待される。

8.「在宅医療」の利用における課題と解決策

現状「在宅医療」が選択肢としてあがらない背景としては、療養に関する情報の不足がある。在宅医療は介護や福祉、医療に関わる制度が複雑に関わっており、活用に至るしくみを理解することが難しい。利用者は、制度が解らないから使わないのである。一方で、病院医療だけの選択肢であれば、利用者が複雑な仕組みを理解する必要は少ない。仕組みの理解と活用の難しさは在宅医療のデメリットであるといえる。

現状では、制度策定する行政などは情報を提示、提供しているだけであり、住民が「在宅医療」を選択できるための理解につながる支援は行っていない。今後の課題として、「在宅療養」について国民が学べる環境を積極的に支援する必要がある。

同時に、国民においても自分の療養の希望について考える習慣を持つ必要があるだろう。75歳を超えると明らかに介護が必要になる割合や、治らない病気を持つ割合が大幅に増加することがわかっている。全ての国民に必ずやってくる人生の最終段階にむけて、自分の療養の希望、自分の価値観を言葉で伝えられるための準備と支援が必要である。このことは「在宅医療」の活用に限らず、個々の生き方を自分で選択し、生きるという成熟した社会において欠かせないプロセスである。

9.「在宅医療」が選択できる社会となるために

社会が療養ニーズに対応し変化することを受容するだけでは、「在宅医療」の提供体制が速やかに整うことはない。希望する療養ニーズを受けることは、住民が自分らしく生きることにつながる。しかしそのためには、自分の医療の希望や療養ニーズを明確にして、医療やケアを選択できる力を高めることが欠かせない。社会に必要な医療やケアを生み出していくためには利用者自身が学び、意思を表明していくことが必要である。

◯引用文献

1)厚生労働省(2017)第3回全国在宅医療会議,資料,重点分野,P1.

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000157908.pdf

2)平成27年度版高齢社会白書.図1-1-4, 高齢化の推移と将来推計.

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2015/html/zenbun/s1_1_1.html

内閣府ホームページ.2018/2/21アクセス

3)鳥羽研二(2013).2013年度 在宅医療・介護連携推進事業研修会資料,高齢者のニーズに応える在宅医療,P7.

http://www.ncgg.go.jp/zaitaku1/pdf/jinzaiikusei/2013/kogi1_1022_toba.pdf

4)中央社会保険医療協議会総会(第343回),在宅医療(その1),総-3,P17 . http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000155814.pdf

5)疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について(平成29年3月31日付け医政地発0331

第3号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知),

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000159904.pdf

6)一般社団法人 全国在宅療養支援診療所連絡会ホームページ

プロフィール

後藤友子

国立長寿医療研究センター在宅連携医療部研究員。1997年大阪赤十字看護専門学校卒業後、大学病院集中治療室勤務や青年海外協力隊の参加、訪問看護師を経て2010年日本赤十字看護大学卒業。2012年聖路加国際大学博士前期課程(修士課程)修了。2012年より現職。在宅医療推進や地域包括ケアシステム構築推進に関わる研究活動に従事。