2021.04.01

「国益」を捉えなおす——言葉を選び取る責任と向き合うために

「国益」追求に傾斜する世界

「国家は国益を追求する存在である」という命題は、変転する世界秩序の趨勢を見定めるうえで重要な手がかりとされてきた。近年の世界的な「自国第一主義」の広がりを目の当たりにすると、この命題が帯びた妥当性を見せつけられているようにも感じられる。トランプ前米大統領が声高に掲げた「アメリカ・ファースト」や、中国の公式発言に散見される「核心利益」をはじめとして、各国の政治指導者が自国の利益を喧伝し合っている様相が頻繁に報じられてきたからである。新型コロナワクチンの開発/確保をめぐる国際的な動向においても、そこに「国益」を競い合う国家のあり方を報じた記事が相次いでいる。

世界的に「自国第一主義」が席巻するなかで、日本の動向も決して例外ではなかった。安倍晋三前首相は、就任から程なくして「国益を守る、主張する外交」を施政方針演説で打ち出した【注1】。第19回統一地方選挙(2019年4月)に際しては、自民党の政策パンフレットに「国の基盤を強化し、国益を守る」という方針が盛り込まれたばかりか、「主権や歴史認識などに関する問題」に対して「毅然とした外交姿勢を貫き、戦略的対外発信を強化する」ことが明記された。各国が自らの利益を追い求める世界のなかで、「日本も臆せずに国益を守るべきである」という規範的な命題が日本社会でも広まっていたのである。

日本政府や自民党が「国益」を繰り返し喧伝してきたということは、そのような姿勢に頼もしさを感じた人が少なくないということであろう。では、「国益を守る」という言いまわしが支持されたのはなぜだろうか。そこでいう「国益」とは何だったのか。それが耳触りの良い言葉ばかりを見聞きして安堵するという風潮の表れだとしたら、「国益」は人々を眩惑する流行語に成り果てている。「国益」は国際政治学の基礎的な概念とされてきた一方で、人々の現状認識を曇らせる言葉でもあったのだろうか。このような問題意識を踏まえて、本論考では「国益」という言葉に改めて向き合ってみることにしたい。「国益」の現在地までの軌跡を辿りながら、忘れ去られてきた思考の手がかりを拾い集めることにしよう。

リアリズム国際政治学の援護射撃?

まずは「国益」という言葉の淵源にまで遡ろう。「国益」という日本語は、“national interest”の翻訳語として定着したものである。“national interest”という概念が世界的に広まる過程において、国際政治学の泰斗であるハンス・モーゲンソー(1904-80年)の影響が大きかった。モーゲンソーが大著『国際政治(Politics among Nations: the Struggle for Power and Peace, 2nd ed., 1954)』のなかでリアリズムの理論体系を打ち立てたとき、「powerによって定義されたinterest」という概念を軸に据えたことが流布の契機となっていた。

このような経緯があって、“national interest”の概念はリアリズムと銘打たれた国際政治学の理論体系と密接に絡み合ってきた。その理論体系のなかで広く共有されてきた論理構成を抽出すると、次のようにまとめることができるだろう【注2】。

1.国際体系の構造はアナーキーである(国家を超える権威や権力が存在しない)

2.すなわち、国家は自らの安全を自ら確保するしかない状況に置かれている

3.それゆえに、数ある政策のなかでも自国の安全確保に高い優先順位が置かれる

4.ただし、自国にとっては安全確保であっても、他国から見たら脅威になることもある

5.以上を踏まえると、自国の“national interest”を適切に見定める慎慮が不可欠である

ここに見て取れるように、軍事安全保障を中心とした国家間関係を鳥瞰的に捉えるうえで示唆に富むだけでなく、外交政策の規範的な指針にもなりうる体系が仮構されている。当のモーゲンソーも、自分たちの道徳基準をもって他者に善悪の烙印を押すような傲慢不遜な態度——冷戦初期のアメリカで敵対するソ連を悪とみなす立論など——を非難しながら、外交政策では利用可能な手段と釣り合った“interest”のみを合理的に追求すべきと論じていた。それは独善的に“interest”を追い求めることを称揚したものでは決してなく、自らを普遍的な道徳の体現者として誇大視するような傲りを戒めるための論法のひとつであった【注3】。

とはいっても、発話者の意図を離れて短絡的な見解が広まるのが世の常である。モーゲンソーの趣旨から逸れて「国家は“national interest”を追求する/すべき」という上澄みばかりが汲み取られ、その命題がリアリズム国際政治学という権威を纏って流布してきた。それは国際政治学の潮流と必ずしも軌を一にしてきたわけではないものの【注4】、政治の場で「国益」を掲げる人々には盤石な足場を与えうる幻像であった。そうしたなかで、ここでは“national interest”をモーゲンソーに遡って理解しなおすことにより、少なくとも元来は傲りを諫める警世の句であったという事実を押さえておきたい。

“national interest”≠「国益」

ところで、先ほどから「国益」を“national interest”と英語で表記してきた。これらのふたつの概念は等価的に置換されてきたものの、実のところ異なる性質を帯びやすい言葉でもある。このへだたりを視野に入れるために、“national”と“interest”に分解して掘り下げてみよう【注5】。

“national”という英単語を辞書で調べると、「国家の」、「国民の」、「民族の」といった訳語が並べられている。“national interest”が日本に流れ込んできた1950年代に立ち返ると、三つの訳語のあいだの語感の違いが意識されていたことがわかる。モーゲンソーの著書から広まった同概念をめぐって、当時多かったのは「国民的(利益)」という訳語であった。敗戦後間もない時期ということもあって、「国家的(利益/理性)」という訳語はそれを批判する文脈で用いられた【注6】。当時の人文社会知を席巻していたマルクス主義的な見地からは、ブルジョア国家論に対峙するという文脈で「民族的(利益)」という訳語が選び取られることもあった。いずれにしても、どの訳語が根づくかで議論の趨勢が左右されうるという鋭敏な嗅覚が働いており、これらを一括りに「国益」と略せるような状況にはなかった。

だとしたら、いつ、どのようにして「国益」という言いまわしが流布したのか。転換点が訪れたのは1964年のことである。上述の三つ巴の駆け引きが言論界で行われたのに対して、「国益」という言葉は国会論戦のなかで生み出された。きっかけとなったのは、ソ連行きのパスポート発給を拒否された帆足計(社会党)の発言であった。旅券発給拒否の根拠とされた旅券法の条文「日本国の利益……を害する行為」を踏まえて、中国の国家承認を渋っていた日本政府こそが「国益阻害」ではないかと、時の大平正芳外相に帆足が詰め寄ったのである【注7】。この帆足と大平の国会論戦の直後から、大平をはじめとする閣僚たちが“national interest”に対応する言葉として「国益」を用いるようになっていった。

当時はアメリカが北ベトナムへの爆撃を本格化させた頃で、日本では対米不信論や自主防衛論といった自恃の念が噴出していた。野党からは日本政府の姿勢を対米「追随」と咎める声が相次いでおり、閣僚たちは日々矢面に立たされている状況にあった。そうしたなかで、批判をかわすという政府の利益のために唱えられたのが「国益」であった。「日本の国益を守り、国益を進める」ための外交政策であって「アメリカのメッセンジャー・ボーイではない」【注8】——このような言辞が首相や外相の常套句となっていった。70年代に入って外交路線をめぐる国内対立が後景化すると「国家的(利益)」と「国民的(利益)」の乖離が目立たなくなり【注9】、「国益」という略語は言論界にまで還流するという経緯を辿った。

さて、ここまで脇に置いてきたのが“interest”という単語である。これを「利益」と訳すことは自明視されていて、過去を振り返っても訳語をめぐる論争は見当たらない。しかし、“interest”という単語自体は多義的に使われており、動詞的な用法には「興味を引く」とか「関与させる」といった訳語も充てられてきた。“inter(あいだに)”+“est(存在する)”という語源を思い浮かべると、「利益」という訳語が汲み取りうるのはその一部に過ぎないことが明らかであろう。ある参照点を軸にした利得/損失に光が当たりやすい「利益」ではなく、国民に分布する「関心」や「目的」といった訳語が充てられてきたとしたら、国家としての共通了解を醸成する過程に意識が傾けられたのではなかろうか【注10】。

“national interest”が「国益」として日本に根づく過程を跡づけてきたことで、「国益」は時流に乗じて批判をやり過ごすための政府の弁明として広まった言葉であり、“national(国家の・国民の・民族の+政府の)”と“interest(利益・関心・目的)”を掛け合わせた概念の射程から目を背けて成立した日本語であったことが浮き彫りになった。「国(国家/国民/民族)」という言葉が濫用されるなかで、政府の統治エリートは自己弁護を果たすという利益が得られたものの、国権の最高機関たる国会では議論が上滑りして国家の意思形成機能を弱らせていた【注11】。複数の訳語のなかで「国益」に収斂したという歴史には、国家としての共通了解を練り上げるような帰納的思考の希薄化がほのめかされている【注12】。

「国益」の衰微と興隆

これまでのところ、“national interest”の淵源としてモーゲンソーの思想を掘り返したうえで、「国益」が定訳となる過程で抜け落ちたものを拾い上げてきた。そのうえで付言したいのは、「国益」という言葉の使用頻度には浮き沈みがあったということである。

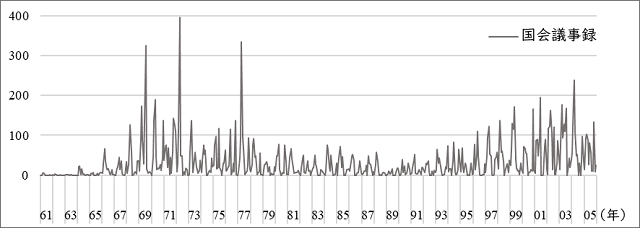

図1 国会議事録における「国益」の使用数 1961-2005年(1か月ごとに計量)【注13】

ここで図1を見ていただきたい。国会議事録における「国益」の使用数の変遷を表したグラフである。まずは70年代末から90年代半ばにかけての激減が目につくだろう。経済大国と化した日本に対し、国際秩序に「ただ乗り」しているとアメリカなどからの非難が強まっていた時期であった。自国の繁栄だけを追求できる時代は終わったということで、日本政府は「国益」の代わりに国際的な「責任」や「貢献」を掲げるようになったのである。90年代初頭には「国際貢献」という茫漠たる言葉が日本社会を席巻し、自衛隊海外派遣や国際ボランティアなどの対外活動に人々を駆り立てた【注14】。概して言えば、国際的なるものを軸として日本社会のあり方を方向づける言いまわしが増幅した時代であった。

そしてもうひとつ、90年代半ば頃からの増加傾向にも目が留まるだろう。一度は葬り去られた言葉が息を吹き返した様子がここには表れている。時代背景としては、バブル崩壊による経済的な滞りが職種を超えて広がったことに加えて、阪神淡路大震災(95年)の災禍に見舞われたことも大きかった。国会では予算縮減が逼迫感を帯びた課題となっており、外の世界への「責任」や「貢献」と言っても空疎に響き始めていた。そこで浮かび上がったのが、「国益」や「戦略」、「毅然とした」などの言葉で対外政策を枠づける潮流であった【注15】。中国の人民解放海軍が日本の排他的経済水域内で航行したときなどは、国家的危機に力強く対峙する姿勢を演出する言辞としても用いられた。この潮流を汲んで展開したのが安倍前政権期の動向であったと理解できよう。

こうしてみると、「国益」という言葉の盛衰はその時々の社会的背景と結びついており、複数の言葉と絡み合った束となって浮き沈みしてきたことがわかる。人々の肌感覚と絡み合った言葉の束が生み出され、それらの言葉が流布することで社会意識が枠づけられるという流れである。ただし、言葉の束の移り変わりは往々にして緩やかであり、国内外で生じる社会変化の速度には及ばない。社会の地殻変動が起きているにもかかわらず、旧態依然とした言葉に安住して常套句が繰り返されるばかりであれば、言葉は現実を歪める働きを強めることになろう。「国益」という昨今よく耳にする言葉の軌跡をたどってきたところ、常套句にどう向き合うべきかという冒頭の課題に帰り着いた。

言葉を選び取る責任

この課題に向き合う手がかりとして、ウィーンの世紀末文化を代表する文筆家であったカール・クラウス(1874-1936年)が示した「言葉を選び取る責任」という概念がある【注16】。多くの人々が情報媒体で見聞きした語り口をもとに各々の見解を形づくるからこそ、影響力が大きな情報発信者はとくに言葉を吟味して選び取らなければいけないと警鐘を鳴らすための概念であった。事あるごとに新奇な言葉を生み出すべきと無理難題を押しつけたわけではなく、使い古された言葉が喚起しうる思考の広がりを意識化することを促していた。そうすることで言葉の活力を呼び覚ますきっかけを掴み取り、人々の想像力を蝕む常套句に抗することを目指していたのである。

もちろん、常套句を駆使して進められた政策が良い成果を生むこともあろう。しかし、それは「言葉を選び取る責任」の放棄を正当化する理由にはならない。政策の良し悪しという目先の政権評価とは異なる判断軸として、豊かな社会意識を醸成できるかを考えることも重要である。この観点から言えば、国会などで公的な討論を重ねながら問題の広がりを視野に入れ、それらを括りうる言葉を帰納的に練り上げるよりほかにない。その過程が軽んじられるということは、国家としての目的や関心を見失って彷徨することを意味している。そこで共通了解を醸成できずにいるならば、外部からの脅威や圧力を軸にした改革に追われるか、積み上がる既成事実を前に法的整合性の仮構に追われるかが関の山ではなかろうか【注17】。

常套句に覆い隠されてきたこと

本論考では“national interest”ないし「国益」という手垢のついた言葉を俎上に載せ、言葉のかたちを立体的に捉えなおすとともに、それが平板になりゆく過程を辿ってきた。そこで抜け落ちたものこそ、国家としての共通了解を内側から醸成するという視点であった。政府や与党を軸とした一部のグループが「国」を僭称し、そのグループにとっての能率や成果を押し広める傾向が「国益」という言葉に濃縮されている。「国」には「国家」「国民」「民族」「政府」といった概念が混淆しており、「(利)益」には「目的」や「関心」といった概念が並置されるという見取り図を脳裏に描いておけば、常套句のもとで何が促されて何が覆い隠されているのかを傾聴するひとつの手がかりにもなるであろう。

以上を踏まえて安倍前政権期を振り返ると、内的な共通了解の醸成が軽んじられたことは明らかである。具体的な成果は伴わずとも「やってる感」の演出が重んじられ、政権基盤を固めるために外交課題が動員される傾向が目立っていた【注18】。政府のなかでは官邸会議や首脳会談などの内情を漏らさないという規律/規範が浸透し、政府外の人々は判断材料がないままに「国益にかなう」という文言だけを見聞きするという構図であった。国土や経済、歴史観などに押し寄せる脅威を喧伝しながら、それらに力強く応じる姿勢を「国益」とする言動も好まれていた【注19】。人々の情緒的な反応としての世論を飼い馴らそうとはしたものの、公議輿論を培おうとする意識は希薄であったといえるだろう【注20】。

そのことの何が問題か。一例として、急増する移民をあげておこう。労働力不足を補うという「国益」のために、「国際貢献」の一環として生み出された技能実習制度などの枠組みを広げながら、安倍政権期にも外国人労働者の受け入れが拡大された。あくまでも「外国人材」として「移民」でないことを政府は強調してきた一方で、来日した人々は少なからず不安定な生活を強いられている【注21】。日本で理不尽な思いを重ねて帰国を迫られる人々が増えれば、東南アジア諸国などの送り出し側の社会で日本への嫌悪感が渦巻く契機にもなりかねない。「国際貢献」の残像を拭い去らずに「国益」を追求した現在、それが反転する地点にまで日本を取り巻く状況は変貌しているのである。長期的な趨勢を見据えながら現状認識を更新し、望ましい社会生活とはいかなるものかを練り上げるべきと論じる所以である。

往々にして、外の世界を眺めるにあたっては自らのあり方を見つめる視点が投影される。「国益」という日本語を捉えなおしたことにより、現代世界で表出している“national interest”の多様な色彩が意識されるのではなかろうか。それはすなわち、「自国第一主義」と括られる潮流について解像度を上げて捉えることでもあるだろう。

【注1】第183回国会衆議院本会議、2013年2月28日。

【注2】土山實男『安全保障の国際政治学:焦りと傲り』(有斐閣、2004年、38-43頁)に列挙されたリアリズムの8つの前提を再構成したものである。

【注3】宮下豊『ハンス・J・モーゲンソーの国際政治思想』大学教育出版、2012年、157-201頁。なお、本稿では表記を統一するために「リアリズム」としたものの、モーゲンソーは「政治的リアリズム」と銘打っていた。

【注4】国際政治学の文脈においては、理論体系の汎用性を競い合うイズム論争から距離が置かれるようになって久しい。イズム論争後の潮流を見渡せる日本語の書籍としては、葛谷彩・芝崎厚士編『「国際政治学」は終わったのか:日本からの応答』(ナカニシヤ出版、2018年)や多湖淳『戦争とは何か:国際政治学の挑戦』(中央公論新社、2020年)があげられよう。

【注5】以下の議論の詳細については、拙稿「戦後日本における『国益』概念の淵源:“national interest”をめぐる翻訳論的考察」(国際安全保障学会編『国際安全保障』46巻3号、2018年12月、113-131頁)をご参照いただきたい。

【注6】英語圏の国際関係論を網羅的に紹介した先駆的な書籍として、川田侃『国際関係概論』(東京大学出版会、1958年)があげられる。同書では「もし国際関係論の研究が、一国の利己的な国家的利益を擁護促進するという狭隘な見地からなされるとすれば、それはすでに主観のいちじるしい表われであり、みずから学問的根拠を喪失する」と述べたうえで、そのような「虚偽の学問的装い」を帯びた議論が「現実主義」を「僭称」するならば、国際関係論は「戦争をも肯定し、それを正当化する『口実を提供する学問』となり果てるであろう」と手厳しい批判がなされている(5頁)。また、当時の議論においては“national interest”を「国家理性」概念の延長線上で捉えたものも少なくなかった。

【注7】第46回国会衆議院外務委員会、1964年2月6日。

【注8】第51回国会参議院予算委員会、1966年3月7日(時の佐藤栄作首相の発言)。

【注9】憲法9条路線と日米安保路線の併存が保革を超えた「暗黙の諒解事項」となり、「戦後日本外交においてもっとも支持基盤の厚い外交路線」が成立した頃であった。酒井哲哉「『9条=安保体制』の終焉:戦後日本外交と政党政治」『国際問題』372号、1991年、39-40頁。

【注10】共通了解については、西研『哲学は対話する:プラトン、フッサールの〈共通了解をつくる方法〉』(筑摩書房、2019年)をご参照いただきたい。

【注11】「国家」という言葉の歴史的変遷を分析した石田雄『日本の政治と言葉 下 「平和」と「国家」』(東京大学出版会、1989年)の見解と重なる。同書では国会(立法府)と政府(行政府)の明確な機能分化を主張し、国会は討論による目的価値発見の場であり、政府は目的合理性に貫かれた戦略的行為の場であると論じている。本稿もこの立場を踏襲している。

【注12】苅谷剛彦『追いついた近代 消えた近代:戦後日本の自己像と教育』(岩波書店、2019年)は、日本では後発国として先進諸国(外部の参照点)に「追いつく」ためのキャッチアップ型近代化の発想が尾を引いており、「追いついた」後も内部の参照点を持たないまま「エセ演繹型思考から抜け出せない日本の迷走」を憂えている。「国益」をめぐる変遷から見て取れる状況も同書の分析と重なる。

【注13】上掲の拙稿「戦後日本における『国益』概念の淵源:“national interest”をめぐる翻訳論的考察」において、国会議事録(国会議事録検索システム)を用いて筆者作成。2005年以降については作業が追いついていないため、グラフの作成と詳細な分析は別の機会に行うことにしたい。

【注14】拙稿「『国際貢献』に見る日本の国際関係認識:国際関係理論再考」日本国際政治学会編『国際政治』180号、2015年、1-16頁;拙稿「自衛隊派遣をめぐる政治転換 1990年8月~91年4月:『国際貢献』概念の流布を糸口に」筑波法政学会編『筑波法政』69号、2017年、41-64頁。

【注15】拙稿「戦後日本におけるODA言説の転換過程:利己主義的な見地は如何にして前景化してきたか」JICA研究所編『「日本の開発協力の歴史」バックグラウンド・ペーパー』8巻、2019年、12-16頁。なお、日米関係を「同盟」と形容する言いまわしが定着したのも同時期のことであった。

【注16】古田徹也『言葉と魂の哲学』講談社、2018年、164-228頁。

【注17】日本では2015年に安保法制をめぐる賛否が盛り上がりを見せ、防衛・安保体制の転換点として大きな関心を集めた。しかしながら、その10年以上前から地殻変動が生じていたことは認知されていない。自衛隊が多国間軍事演習(共同訓練)に参加するようになり、その関わり方を段階的に引き上げるという憲法問題に発展しうる転換が生じていたにもかかわらず、その合憲性や妥当性は国会などで検証されないまま事態が進展していたのである。その重要な事例であるPSI(Proliferation Security Initiative:拡散に対する安全保障構想)をめぐっては、ブッシュ大統領との関係を重んじる小泉純一郎首相の判断や、自衛隊制服組の他国軍との関係に立脚した現場レベルの判断によって、根拠法が曖昧なまま新たな政策が進められていた。立法府の関与がないままに他律的に安全保障政策の総体が変質しつつある典型例である。この詳細は、津山謙『「軍」としての自衛隊:PSI参加と日本の安全保障政策』(慶應大学出版会、2017年)をご参照いただきたい。

【注18】安倍政権期の外交については、藤田直央「安倍外交は採点不能、よくて赤点 参院選前に総括:現場取材20年の記者が憂う日本外交の劣化」(『論座』2019年6月28日)や宮城大蔵「『安倍外交』とは何だったのか…政権7年間の真価が今問われつつある:結局、『外交での成果』は上がったか」(『現代ビジネス』2019年7月20日)などを参照。同政権が重んじた「やってる感」については、御厨貴・芹川洋一『政治が危ない』(日本経済新聞出版、2016年)を皮切りに随所で指摘されている。

【注19】このような現象は「セキュリタイゼーション(securitization)」という概念を用いて探究が進められており、同概念を解説した日本語の文章としては以下のものがあげられる。塚田鉄也「安全保障化:ヨーロッパにおける移民を事例に」大矢根聡編『コンストラクティヴィズムの国際関係論』有斐閣、2013年、53-74頁;清水謙「非伝統的安全保障とスウェーデンにおける『移民の安全保障化』」『シノドス』2020年2月8日;拙稿「セキュリタイゼーション」南山淳・前田幸男編『批判的安全保障論』法律文化社、近刊予定。

【注20】佐藤卓己『輿論と世論:日本的民意の系譜学』(新潮社、2008年)によると、「輿論(よろん)(public opinion:公論)」と「世論(せろん)(popular sentiments:私情)」という異なる概念が綯交ぜになり、「輿論(よろん)の世論(せろん)化」が進む形で「世論(よろん)」なる言葉が蔓延しているのが現状である。民主主義と大衆煽動の境界に目を凝らすためにも、「輿論(よろん)」と「世論(せろん)」を意識的に見分ける思考枠組みが重要という指摘は今もなお色褪せていない。

【注21】望月優大『ふたつの日本:「移民国家」の建前と現実』(講談社、2019年)や出井康博『ルポ ニッポン絶望工場』(講談社、2016年)、澤田晃宏『ルポ 技能実習生』(筑摩書房、2020年)などをはじめとして、移民生活の実態とそれを形づくる構造は近年勢いよく解明が進んでいる。

プロフィール

大山貴稔

九州工業大学教養教育院人文社会系講師。日本の対外政策を枠づける思想や言説についての研究を主な専門とする。近年の論文としては、「UNTAC⽇本施設⼤隊はカンボジア社会にいかなる影響を及ぼしたのか︓宿営地をめぐる介⼊者と被介⼊者の相互作⽤の変遷に着⽬して」(秋保さやか⽒との共著、『国際開発研究』、第29巻第2号、2020年11⽉、105-120⾴)などがある。