2018.06.07

「身体拘束」が増えていく社会は健全か?

身体拘束とは何か?

皆さんは、病院や施設などで、ベッドに身体を縛り付ける「身体拘束」をご存じだろうか?

こちらの写真は、私が病院で使われているベッドに「身体拘束」されている写真だ。仰向けになった私の両手首、両手足には「拘束帯」と呼ばれる器具が装着されている。手足は固定され、仮に頭がかゆくてもかくこともできない。トイレに行きたくなっても、トイレにいくこともできない。

通常は身体拘束をされると、オムツをさせられ排尿はそこでさせられることになる。カテーテルと言って尿道に管を通されることもまれではない。社会の中で「身体拘束」される人は、病院、高齢者の施設、さまざまな障害者が入所する施設などがあるが、全容は明らかになっていない。「身体拘束」はある種のタブーとなっていて、病院施設関係者も、される本人、家族も、なかなか忌憚なく話し合うということにはなっていないようである。家族も「病院や施設にお預けしている」という意識が働くことも多い。

私は、「精神科医療」における身体拘束について研究や活動を行っている。まずは「精神医療」に領域を絞って対象に迫っていき、最終的には、社会の至るところで行われている身体拘束によって引き起こされている問題を解決していければと考えている。

そこでまず、簡単に我が国に精神医療の現状を概観しておこう。

我が国では、医療法第7条で「病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるもの」を「精神病床」と言っている。(精神病床には、いわゆる一般病院の中にある精神病床と精神科病院の中の精神病床があるが、我が国は圧倒的に精神科病院における精神病床が多いので、ここではとくに区別せずに述べることにする。)つまり、我が国では、精神疾患で病院に入院する場合は、「一般病床」ではなく、「精神病床」に入院しなければならない。この多くは精神科病院にある。

日本には約33万の精神病床があり、ここに約29万人が入院している。じつはこの内、約19万人が1年以上ときわめて長期に入院している人たちだ。そして同じ数の人たちが、一日中病棟に鍵がかかってそこから出ることのできない「閉鎖病棟」に入院している。

さらに日本の精神科病院の平均の在院日数は280日。諸外国が1カ月以内であるのに比べて長期入院が際立っている。日本の精神医療が「隔離・収容」主義と言われる所以である。また、精神科病院への入院は、自分の意思で入院する「任意入院」、自分の意思にかかわらず強制的に入院させられる「医療保護入院」、「措置入院」などのタイプに分けられるが、46%の人たちが医療保護入院、措置入院など、自分の意思によらず強制的に入院させられた人たちだ。このように我が国の精神医療は、長期入院、閉鎖性という特徴をもっている。

このような中で「身体拘束」が行われる。

厚生労働省は、毎年6月30日に、全国の精神病床をもつ病院に調査を行っている。

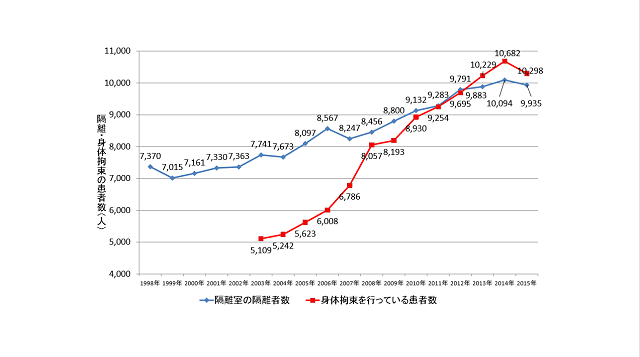

これを取りまとめたものが“精神保健福祉資料”である。これによると、近年、身体拘束を受ける人が急増しているのがわかる。

図表を見て欲しい。

赤い線が身体拘束をされている人の数、青い線が隔離をされている人の数である。

ここでいう「隔離」とは、自ら出ることのできない鍵のかかった部屋に本人を閉じ込めることである。精神科病院の場合だと、「隔離室」と呼ばれる隔離をするための特別の個室があり、そこに患者を閉じ込めるのが一般的である。「隔離室」は病院にもよるが、どんなに叩いてもびくともしない厚い鉄の扉にのぞき窓、狭い部屋の中に丸見えのトイレ、などという構造の所も少なくない。

図で示したようにこの「隔離」をされる患者も増加している。しかし、身体拘束をされる人の方が急増していて、隔離をされる人の数を近年追い抜いているのがわかるだろう。

これは何を意味するのだろうか?

ニュージーランド国籍ケリー・サベジさんの死

具体的な例で考えてみよう。

1人のニュージ-ランド国籍の青年が、昨年5月、神奈川県内の精神科病院で身体拘束中に心肺停止となり、その後搬送先の病院で亡くなった。その名は、ケリー・サベジさん、享年28歳。私はケリーさんが亡くなった後、ご遺族からこのお話を直接うかがい、その死の約2か月後の7月19日に、“精神科医療の身体拘束を考える会”を立ち上げ、同日、厚生労働省と外国特派員協会でご遺族と一緒に記者会見を行った。

亡くなったケリーさんは、大の日本好きで、母国ニュージーランドで日本語を学ぶ青年だった。2015年に夢が叶い来日、鹿児島県志布志市の英語指導助手(ALT)として県内の小学校で仕事をしていた。ところが昨年(2017年)3月に精神的に不安定になり、休養のため神奈川県内にある兄の家に滞在中の4月29日にそう状態になり、大声で叫んだり外に飛び出す行動が見られた。兄は救急車を呼んだが、精神疾患には対応できないので警察を呼ぶように言われた。翌4月30日の朝に、状態が悪化し、兄は110番に電話をし、警察官とともに警察署へ向かい、同日、神奈川県内にある精神科病院である大和病院に措置入院という強制入院になった。

同行したお兄さんの話によると、精神科病院に到着し診察中のケリーさんは落ち着いて静かだったとのことである。しかし、ケリーさんは医師からベッドに横になるよう指示をされ、それに従って横になり、すぐに両手、両足、胴をベッドに縛る身体拘束をされたのである。ケリーさんはニュージーランドにいた5年前、うつ病で1ヶ月余り入院したことがあったが、身体拘束をされたことはなかった。落ち着いているにもかかわらず、入院するなりいきなり身体拘束をすることにお兄さんは大変驚いたそうである。

その後の様子をカルテなどの記録から追ってみる前に、精神科医療における身体拘束は、法律などでどのように定められているかを見てみよう。

精神科病院のことなど、広く精神医療のことについて規定しているのが、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(以下、精神保健福祉法)である。

この法律の37条に基づいて定められているのが「精神保健福祉法第 37 条第1項の規定に基づく厚生大臣が定める処遇の基準」(厚生労働省告示)でありここで身体拘束のことが述べられている。

この基準の中の「基本的な考え方」には次のように書かれている。

「身体的拘束は、制限の程度が強く、また、二次的な身体的障害を生ぜしめる可能性もあるため、代替方法が見出されるまでの間のやむを得ない処置として行われる行動の制限であり、できる限り早期に他の方法に切り替えるよう努めなければならないものとする。」

ここにあるように、身体拘束は本当にやむを得ない時にだけ、しかも代替手段が見出されるまでの間にされることがかろうじて許されるものであり、早期に他の方法に切り替えることが求められている。

続いてどのような人が身体拘束の対象となり得るかを見てみよう。

対象となる患者に関する事項

身体的拘束の対象となる患者は、主として次のような場合に該当すると認められる患者であり、身体的拘束以外によい代替方法がない場合において行われるものとする。

ここでも、やはり「代替方方がない場合に行われる」と規定されている。

さて、次にどのような患者さんにすることが許されるかの3要件が示される。

身体拘束の「対象となる患者」

ア.自殺企図又は自傷行為が著しく切迫している場合

イ.多動又は不穏が顕著である場合

ウ. ア又はイのほか精神障害のために、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれがある場合

さて、それでは、ケリーさん対してなされた身体拘束がどのようなものだったのか、身体拘束をされ、それを外すことを懇願しても外されることなく、心肺停止に至ったかを実際のカルテ、記録から見てみよう。

5月1日(診療録)カルテ

「左手の拘束を外して欲しい。」

(点滴抜かないようにしばらく続けること説明)

水分の要求にて水をコップ数杯飲水する。

こちらからの問いかけに的確な返答あり。

食事中逸脱行為ないが、拘束を外して欲しいと何度か要求があり主治医へ伝えると説明する。

拘束の訴えについては了解が悪い。

5月4日【看護記録】

「昼薬時、覚醒あり『おはようございます』と返答される。対応は穏やか」

昼薬をすすめると「いらないです。大丈夫です」と頑なに拒否あり飲めず。

5月6日【看護記録】

疎通良好

声かけに「おはようございます」と返答あり、食事に関して「お腹空きました。ご飯食べたいです」と発語あり。

水分も吸い飲みにて100ml程度飲める。その後も「もう少し水ください」と、追加で200mlほど飲まれる。むせ込みなし。

雑談もでき、「日本語は完璧じゃないですけど、なんとか話せます」

「兄が横浜に住んでて」などと会話できる。

5月7日【看護記録】

声かけに容易に覚醒する。

「これ(拘束)から抜けたいから・・お兄さんと、先生と・・打合せして欲しい。」

帰宅希望も聞かれる。

主治医も家族との面談を予定していることを伝える。

「そうですか・・・わかりました。」

以上を読めばわかるように、入院中のケリーさんは「疎通良好」であり、「雑談もでき」るような状態だった。先に示した身体拘束の実施が許される3つの要件にはとうてい該当していないと言えるだろう。

ところが驚くべきことに、看護記録には、次のような文が、入院当日4月30日(日)16時30分以降、急変した5月10日(水)まで毎日、8時30分、16時30分、23時30分の1日に3回ずつ、ほぼ定刻に記載されている。

「精神運動興奮状態にあり、不穏、多動、爆発性が著しい。放置すれば患者が受傷するおそれが十分にある。」

これは明らかにその他の記録と相反する内容だ。ケリーさんは、このような状態ではなかった。患者さんの状態にかかわらず、この「定型文」を1日3回記入するようにしていたのだと推測される。一体何故このようなことが起きるのか。

これはおそらく、病院が上記の身体拘束の3要件に該当するという「根拠」を記録として残すために行っていると考えられる。これがないと後々違法性が問われる可能性があるからだ。違法性が問われる可能性があるから、患者さんの状態にかかわらず、もっとも「重度」な状態を示す言葉を書いているわけである。

“精神科医療の身体拘束を考える会”は、その後厚生労働省に出向き、このような実態の改善を訴えたがこれについて動く気配がなかった。「(当該精神科病院の監督をする)神奈川県から、精神保健福祉法上の問題点はなかったと報告を受けた」ということで、それ以上踏み込もうとはしなかった。

ケリーさんは、5月10日に心肺停止で急変後、市立病院に転院となり、その後5月17日に還らぬ人となった。

理性への過剰な信頼

ケリーさんのように診察場面で落ち着いているにもかかわらず、身体拘束をされてしまったという例は、“精神科医療の身体拘束を考える会”にも多く寄せられている。病院によっては、入院するとまずは身体拘束から始める、というように、身体拘束をルーチンで行っている所もあるとも聞く。身体拘束の急増の背景には、このようなこともあるように思う。

しかしこれは違法なはずだ。だが、このようなことに対して、国は指導を行わない。司法の場に持ち込んでも「専門性の壁」が立ちはだかる。病院とは、いわば医師や看護師など国家資格をもった人たちが集まり仕事をしている所だ。裁判所の判断は、「(医療の専門家である)医師などがそう判断するのであればそうなんでしょう」というようになりがちである。

身体拘束されると即面会謝絶となり、本人と家族が会えないようになってしまうこともある。こうなるとまさに身体拘束は「闇の中」だ。

精神科病院への入院は、本人がどんなに抵抗しても強制的に行われることも多く、さらに入院すればそこが閉鎖病棟で容易に外に出られない状況だったりする。そもそもが、医療者と患者さんがよい関係性を築きにくい状態にある。少なくともスタート地点はそうである。そのような中、人が人を縛る身体拘束が行われる。縛られる人が「はい、どうぞ喜んで縛ってください」などということは通常考えにくい。抵抗するのは当たり前である。

しかし、この抵抗を医療の立場では「興奮」など何らかの症状と見立てることもあり得る。一時的に身体拘束を解除して再度身体拘束をすることも病院ではあるが、その際に患者が抵抗しないと病院内では「再拘束スムーズ」など記録して、あたかも患者が「いい状態」として捉えたりもする。しかし患者さんは、たんに諦めていたり、抵抗したりしたらまた身体拘束される時間が延びると思って無抵抗になっていたりもするのだ。

このように、「医療者」と「患者」は異なった地点にいることを直視しなければならない。そしてその医療者は患者の行動を「症状」として捉え、はたまた、静かにしていても身体拘束をする力を持っている。あとあとのために、記録さえしてあれば違法性は問われにくい。

さらに、医療者は、「理性」に対する過剰な信頼があるようにも思われる。「専門性の罠」と言ってもいいかもしれない。

人間の多様な様相を、「不穏」「多動」などの一言に落とし込み、それを根拠に身体拘束をしてしまうようなことが多く行われている。よって今後、国から身体拘束についての「ガイドライン」を作るなどという話が出てくることには最大限の警戒が必要だろう。私はそれにより多くの「犠牲者」が出ることになると予想する。

我が国では、法律で大枠が定められ、実質的なことは各省庁のガイドラインで書き込むというということが平気で行われるが、これは悪しき官僚主義の現れだ。立法府が力を持ち、引き戻す必要がある。そこに市民、国民が参画していくことが肝要である。

健全な社会へ

医療の「専門性」によって「患者」を判断し、その人を縛るということは、きわめて大きな危険性を伴っている。病院という空間に入ってしまえば、そこでの言動はどんなに真摯なものだったとしても「精神症状」として捉えられ、それにより身体拘束される可能性がある。

最近は、認知症になった方が精神科病院に入院することも増えてきており、ますます可能性は増大してきていると言えるだろう。

私たちはなすすべはないのだろうか?

いい傾向もある。今まで身体拘束に関してはある種のタブーのような状態だった。筆者もこのような事態に風穴を開けたいと、2013年に『精神科医療の隔離・身体拘束は』(日本評論社)を上梓し活動を始め、2015年には、国会の参議院厚生労働委員会で初めて、この精神科医療の身体拘束急増問題が質疑された。

2016年には読売新聞が全国紙でこの問題を初めて取り上げた。昨年2017年の第193国会では、本会議を含め、複数の議員がこの精神科医療の身体拘束急増問題を取り上げた。そしてこのような中、ケリーさんが身体拘束後亡くなり、海外メディアに引っ張られるようではあったが、国内のあらゆるメディアがこのことを報道し、NHKにおいても、その後、EテレのハートネットTV、今年に入ってからはクローズアップ現代と、番組が組まれている。

そして、今、この身体拘束はおかしいのではないか、おかしかったのではないか、という本人や家族の声が“精神科医療の身体拘束を考える会”にさまざま寄せられてきている。あまりに不当と思われる事例には、“考える会”として直接病院と話し合うことも始めている。

このような今までにない活動を続けていくことで、不適切な身体拘束を減らし、人権侵害や命を落とすことを防ぐことが何より大切だと考えている。

身体拘束が増えてきていることには、人を人して見ずに「症状」としてばかり見たり、人を縛ることをルーチンに行ったりしていることが背景にあるのではないかと述べた。このような身体拘束が増え続ける社会は健全な社会ではない。

何かあれば下記まで連絡を頂けることを願っている。

杏林大学保健学部 作業療法学科

〒181-8612 東京都三鷹市下連雀5-4-1

TEL:0422-47-8000 内線:2512

携帯電話:090-4616-5521

E-mail : hasegawat@ks.kyorin-u.ac.jp

プロフィール

長谷川利夫

1964年、東京都生まれ。杏林大学保健学部作業療法学科教授。著書に『精神科医療の隔離・身体拘束』(日本評論社)、『病棟から出て地域で暮らしたい 精神科の『社会的入院』問題を検証する』(やどかり出版)、『私たちの津久井やまゆり園事件 障害者とともに〈共生社会〉明日へ』(社会評論社)。