2014.04.24

地域と共生する持続可能な地熱発電――変わりつつある「進展する世界と停滞する日本」

火の玉の地球

地球は半径6370kmのほぼ球体に近い惑星である。その中心部の温度は約6000℃、そして、その体積の99%は1000℃以上で、100℃以下の部分はわずか0.1%程度と推定されている。地球内部の温度分布がおおよそ知られていることから、地球内部に貯えられている熱量は1031ジュール程度と評価できる。この数値は莫大で実感が伴わないが、以下のように説明することができる。

地球内部は高温で、地表は10℃程度の低温であり、地球内部からは常に熱が伝導的に流出している。広大な地球表面からはたえず平均70mW/m2の熱(地殻熱流量と呼ばれる)が放出されているが、地殻熱流量によって地球内部の熱を放出し尽くすのには数10億年がかかる。すなわち、地球内部にはそれほどまでに莫大な熱エネルギーが貯えられている。太陽だけでなく、地球も火の玉なのである。

本小論では、地熱発電のしくみ、世界と日本における地熱発電の進展の対比、そして、3.11以降のわが国の地熱発電を取り囲む潮流等を中心に、地熱発電をめぐる最近の事情を紹介したい。

熱水系によってマグマの熱が利用できる

さて、地球内部には莫大な熱エネルギーが存在していることを前節で示したが、残念ながら、現在の人類は、数1000kmの深さはおろか10kmの深さにある熱も取り出すことはできない。現在利用できる熱は地下数km以内、多くの場合、地下1~3km以内のものである。そして、火山およびその近傍に限られている。

火山の地下数~10数kmにはマグマと呼ばれる溶融した岩石が存在している。このマグマは噴火によって地上に溶岩等を噴出させるが、それは数10万年と言われる火山の寿命の中での一瞬の現象であり、火山は、その寿命の大部分の期間においてはしずしずと熱伝導的に熱を周囲、とくに上方に放出している。この地殻熱流量によって地球表面全体から放出される熱は、火山噴火に比べて数10倍も大きい。

一方、雨水が地下に浸透しマグマからの熱に温められると、膨張し軽くなって、今度は上昇を始める。この上昇した熱水の一部はそのまま地表に放出され、温泉となるものもあるが、多くは地表に放出されるのではなく、地熱貯留層と言って、水を貯めやすい地下の部分に留まる。地熱貯留層はヤカンの中に熱い水が貯まっているような3次元的な広がりを持つものではなく、薄く伸び広がった2次元的な構造をしており、畳が熱い水を吸っているようなものである。この2次元的な構造の実体は、岩石の破砕が進んだ断層である。言い換えると、熱い水を含んだ断層が地熱貯留層である。したがって、地上から、地熱貯留層を各種の探査法を駆使して発見し、ここにボーリングし、蒸気や熱水を取り出して、発電等に利用することになる。

以上のような地下の熱と水の流れのシステムを熱水系と言う。この熱水系の存在によって、地下数kmにあるマグマの熱をわれわれが利用できるのである。

4つの地熱エネルギー利用

前節で、地下深部の熱を地表近くにもたらす熱水系について紹介したが、ここでは、熱水系によって地表近くに運ばれた熱水・蒸気の利用、すなわち地熱エネルギーの利用について考えてみることにする。

地熱エネルギーは、実に多様であり、これは風力エネルギーと比較すると良く理解できる。風力エネルギーは、風の運動エネルギーを風車に伝え、風車の回転により発電機を回し、電気を発生するという簡単なプロセスである。しかし、地熱エネルギーでは、多くの場合、熱を運ぶ媒体は熱水あるいは蒸気であり、場合によっては、マグマあるいは高温岩体と呼ばれるような熱源そのものが媒体になることもある。温度も数10℃のものから1000℃を超えるものまで実に多様であり、発電のプロセスもさまざまである。

以上のように多様な地熱エネルギーは、たとえば、地下に存在する時の温度によって分類することが可能である。(1)超高温地熱(400℃程度以上1200℃程度まで)、(2)高温地熱(200℃程度~350℃程度)、(3)低・中温地熱(数10℃~百数10℃)、(4)地中熱(常温)である。

(1)超高温地熱とは、火山の下にあるマグマあるいはマグマによって加熱された高温岩体が持つ熱である。マグマの熱利用は極めてチャレンジングなテーマであるが、現在は基礎的研究の段階で、これが実用化されるまでには数10年は必要とされるであろう。

一方の高温岩体の熱は、そこに複数のボーリングを行い、一方のボーリング坑から冷たい水を注入し、高温岩体内で熱交換し、温められた熱水あるいは蒸気を別のボーリング坑から取り出し、発電等に利用する。このような手法は高温岩体発電と呼ばれ、1990年代には、それが実現可能であるとの研究が米国、日本、欧州で実施された。しかし高温を得るために深いボーリング坑が必要である(お金がかかる)とか、高圧水を使って熱交換用の岩体を破砕する際に誘発される地震への対応、熱交換用の水が周囲に流出し、熱交換を長期間継続するためには多量の水を必要とする等、実用化するための課題が多く、現在、引き続いて研究開発が行われている。

(2)高温地熱とは、地熱地域地下に熱水あるいは蒸気として貯えられているもので、ボーリングによって取り出し、主に発電に利用するものである。詳細は後に説明する。

(3)中・低温地熱とは、数10℃~百数10℃程度の熱水である。発電ではなく、熱水を熱として利用するものであり、直接利用とも呼ばれる。熱水の温度に応じて、多様な利用法がある。高温であれば、木材乾燥、さらに温度が下がると、温室栽培、入浴、魚の養殖等多様である。

この直接利用は、地域の産物の付加価値を高めるのに利用でき、地域ごとにいろいろな創意工夫ができる。地熱エネルギーを地域の資源と見た場合、直接利用はとくに地域に貢献する可能性が高く、重要な分野と考えられる。

なお、近年、高温の熱水で、低沸点媒体(アンモニア水、ペンタン等)を加熱して、それらの蒸気を作り、それでタービンを回して発電するというバイナリー発電が大きく展開しつつある。とくに、100℃前後の温泉水を熱源として使い発電を行う「温泉バイナリー発電」の導入が進みつつある。従来、高温の温泉水は、何らかの方法で冷まして浴用に使っていたが、低沸点媒体の加熱で温度の下がった温泉水を浴用に使うことができ、エネルギーの有効利用にもなる。

(4)地中熱利用とは、地下10数m以深の地温は年間を通じてほぼ一定(たとえば、東京では地下50m深では約18℃で年間ほぼ一定)であるが、夏の平均気温は28℃程度、一方、冬の平均気温は8℃程度であり、地中と地表面との温度差を利用して、夏には冷房、冬には暖房に使うというものである。たとえば、冬の場合、地下の坑井中に入れたパイプに熱抽出用の媒体を流し、地下から熱を抽出する。ただし、それだけでは必要な温度が得られない場合が多く、ヒートポンプを使い、昇温している。このようなことから、地中熱利用ヒートポンプシステムと呼ばれることが多い。

地熱発電のシステム

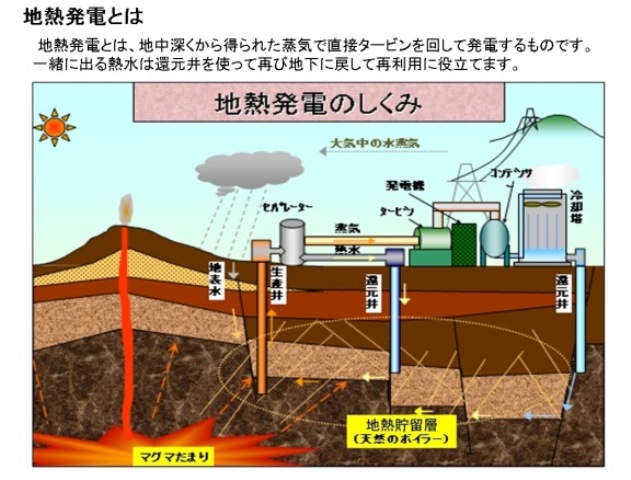

本節では、地熱発電を中心に紹介することにする。図1に示すように、マグマによって温められた雨水は上昇し、地熱貯留層に貯えられる。これを地表から探査して、ボーリング坑を掘削する。温度が200℃を超えていても、地下では圧力がかかっているので液体の状態すなわち熱水の状態にある。坑井中を上昇する熱水は圧力の降下によって沸騰を始め、気液2相の流体となる。坑井中を上昇するに従って、気相が増し、流速も秒速200mを超えることもある。

地上にもたらされた気液2相流体は、セパレータによって、気相(水蒸気)と液相(熱水)に分けられる。蒸気はそのままタービンに送られ、タービンに直結した発電機を回し発電し、送配電線を通じて各家庭に運ばれる。一方、分離され熱水は、還元井を通じて、自然流下方式で地下に戻される。

還元の目的は2つあり、1つは、地下に熱水を戻すことにより、地熱貯留層に熱水を補給し、安定した発電に寄与することであり、もう1つは、熱水中には、ヒ素等が含まれていることがあり、これを環境中に放出させないためでる。

今、何故、地熱発電か?

地球温暖化あるいはエネルギー枯渇問題の中、再生可能エネルギーへの期待が高まっている。その中で、地熱エネルギー利用、とくに地熱発電はどのような特徴を持っているのだろうか。

第一は、単位の発電量あたりのCO2排出量が化石燃料による発電に比べ圧倒的に小さく(数10分の1)、また、再生可能エネルギーの中では、中小水力に次いで小さい。また、エネルギー収支比(得られるエネルギーと投入するエネルギーの比)という観点から見ても、再生可能エネルギーの中で、中小水力に次いで大きくなっている。

さらに、地熱発電の大きな特徴として、1日24時間1年365日天候に係わらず安定した発電が可能(設備利用率が高い)ということが挙げられる。設備利用率は太陽光発電で12%、風力発電で20%程度と言われている一方、地熱発電は平均70%を超える。わが国の優秀な地熱発電所では定期点検以外は発電を休まず、設備利用率が95%を超えているところもある。また、定期点検が法的に規定されてないアメリカでは、10年間連続して運転された例もある。このように、地熱発電はベースロード電源としての機能が高いことが大きな特徴である。

さらに、わが国における地熱発電の特徴として、地熱発電ポテンシャルが非常に大きいことが挙げられる。世界各国はそれぞれ自国の地熱発電ポテンシャル(発電量、kW)を評価しているが、わが国は2347万kWと評価され、アメリカ、インドネシアに次いで世界第3位であり、この3国がダントツで大きな地熱発電ポテンシャルを持っている。

世界の地熱発電・日本の地熱発電

さて、前節までに、地熱発電の優れた特性およびわが国に恵まれた資源であることを述べたが、残念ながら、わが国の地熱発電所は2000年以降新規建設がない。その結果、世界第3位の地熱資源大国であるが、発電設備容量は残念ながら世界8位で後塵を拝している。

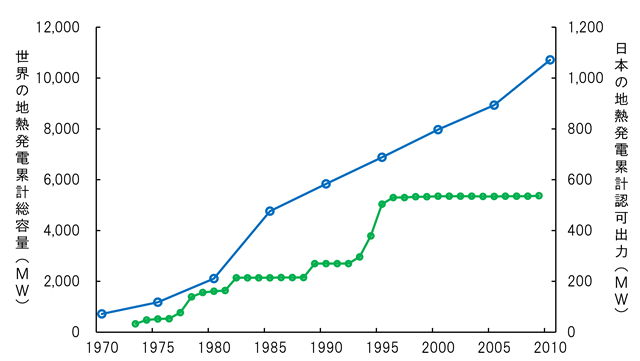

いったい、世界の地熱発電の進展状況はどのようであり、日本はどのような位置にいるのか。図2に地熱発電の世界の動向とわが国の動向を示した。これによると、1970年以降世界の地熱発電設備量は一貫して増大し、2010年では世界の地熱発電は1000万kWを超え、2015年には1850万kWに達すると予測されている。 一方、残念ながら、わが国の地熱発電は1996年以降、1万kWを超える地熱発電所の建設はなく、次に建設される地熱発電所は2020年秋田県山葵沢地熱発電所(42000kW)まで待たなければならない状況にある。このような「進展する世界と停滞する日本」はどこからきたのだろうか。

世界各国は、地球温暖化問題あるいはエネルギーセキュリティの観点から、地熱を含めた再生可能エネルギー開発を重要視し、高い数値目標を設定し、政策を推進してきた。そのような中で、アイスランドでは2030年に全電力を再生可能エネルギー(水力と地熱)で賄うとしており、ニュージーランドは2030年に全電力の90%を再生可能エネルギー(主として水力と地熱)で賄うとしている。このほか、火山国のインドネシアやアメリカも地熱発電に力を入れている。そして、火山国ではないドイツやオーストラリアでも地熱開発に力を入れている。とくにドイツではすでに5カ所で、地下深部から(3~4km程度)汲み上げた熱水を利用したバイナリー発電所を作っている。

このように進展する世界の中で、残念ながらわが国の地熱発電は停滞してきた。一方、わが国の地熱発電技術は高く、たとえば、進展する世界の地熱発電所の心臓部である地熱蒸気タービンの供給は、わが国の三大メーカー(三菱重工、東芝、富士電機)がその70%を占めているほか、アジア・中南米諸国を中心として、技術協力・資金援助をしてきた。このように、外国には積極的支援、国内では支援打ち切りのねじれた現象が続いてきたのである。

3.11後の新たな展開

前節で述べた「進展する世界と停滞する日本」という状況は、実は、2006年頃から少しずつ変わり始め、2009年には経済産業省の中に地熱発電に関する研究会が組織され、課題の抽出、今後の展開の方向が中間報告の形で出され、展開の機運もあったが、残念ながら、従来の施策が大きく転換しない中で、いわゆる3.11が生じてしまったのである。3.11以降、すぐには大きな転換はなかったが、2011年7月頃から新たな動きが始まり、同年末には、経済産業省は、地熱開発を推進する明確な方針を明らかにした。その結果、それまで消極的な国の政策のもとで地熱発電開発の障害になっていた3つの障壁、「発電コスト問題」、「国立公園問題」、そして「温泉問題」に新たな展開が始まった。

まず、「発電コスト問題」である。3.11以前、地熱発電の発電コストは、石炭火力や原子力に比べ、2~3倍程度と試算され、地熱発電を推進する環境にはなかった。地熱発電は長期間安定して発電でき、長期間で見ると(たとえば40年間程度)必ずしも発電コストは高いとは言えないが、従来そのような判断がなされていた。

しかしながら、2012年7月より、固定価格買取制度(FIT)が実施され、地熱発電の買取価格は、15000kW以上は1kWhあたり27.3円(税込、買取期間15年)、15000kW未満は42円(同上)と設定され、地熱発電の事業性は大きく高まった。さらに、地下資源開発である地熱発電は開発リスクが大きいことから、各種の国の支援が整備され、調査・掘削あるいはさらには発電所建設にあたっての債務保証などを含めて、予算も大幅に増加した。3.11前には、年間数億円程度にまで減少していた国の予算であったが、平成24年度には150億円を超え、平成25年度には200億円に近づき、平成26年度には300億円を超える状態になった。このような、国による支援の増強の結果、地熱発電の経済性は大いに改善され、現在では、発電コストが高いから地熱発電が進まないという状況は大きく改善されたと言える。

2番目は「国立公園問題」である。既に述べたように、わが国には2000万kWを超える地熱発電ポテンシャルがあると言われているが、実は、その80%以上が国立公園(国定公園)特別地域の中にあり、従来(1972年以降)、調査さえできない状況にあった。しかしながら、再生可能エネルギー利用を促進する国の政策、あるいは国の規制・制度改革の中で、大きな改善が2012年3月にあった。それは、環境省が従来の方針を転換し、一定の条件を満たせば個別に検討するということになったのである。すなわち、第2種および第3種特別地域の中においては、自然環境への配慮あるいは地元の合意が得られているものについては、個別に審査を行うというものである。なお、特別保護地域および第1種特別地域内では、掘削・発電所の建設は認められないが、地表調査等は認め得ることになった。

これらの結果、国定公園内では調査井掘削が認められたり、個別の事業ごとに環境省と協議を続けながら開発を進める動きが出てきた。しかし、環境省としても、国立公園内に地熱発電所を建設する件については、依然慎重であり、今後、地熱発電事業者側も、環境に配慮した景観技術等(たとえば、エコロジカル・ランドスケープのような景観技術)を導入するなど、国立公園内での地熱発電所建設に向けて、積極的な対応が望まれるところである。現在、環境省、経済産業省、そして地熱開発事業者は、それぞれ独立に、あるいは連携して、課題解決に取り組んでおり、国立公園内での地熱発電所建設に向かう動きが進展することを期待したい。

3番目は「温泉問題」である。これは地熱発電所が温泉地の近くにできると温泉枯渇などの悪影響が生じるとの懸念から、発電所建設だけでなく、調査さえも反対で、地熱発電開発が進まないということである。わが国には現在17カ所の地熱発電所があり、長いものでは50年近く運転されているが、温泉枯渇等が生じて営業が成り立たなくなった温泉地はないのが実際である。むしろ、既設地熱発電所地域においては、事業者は、地熱発電の状況あるいは温泉モニタリング結果を、地元温泉関係者に定期的に説明するとともに、熱水の配湯、あるいは温泉井維持への技術的協力等が行われており、共生が実現しているのが現状である。しかしながら、新規地域のなかで温泉への影響の危惧から、協力が得られない地域が存在している。地域ごとに事情は異なっており、地域ごとに共生に向けた議論が進むことを期待したい。

これまで得られた科学的な成果を十分理解せず、地熱発電に反対する全国的な組織もあるが、地域に入って温泉事業者等と直接話をすると(もちろんすぐに地熱発電賛成ということではないが)、いろいろ有意義な意見交換ができる。そのような直接対話を通して、相互に理解を含め、地熱発電利用と温泉利用との共生を是非とも進めたいものである。そして、そのような共生は単なる思いではなく、科学的・技術的にも十分裏付けが得られるものである。

持続可能な地熱発電開発

前節では、地熱開発における3つの障壁の現状について記したが、実は、このような障壁を乗り越えるための科学的・技術的手法が存在しており、本節ではそれを紹介したい。

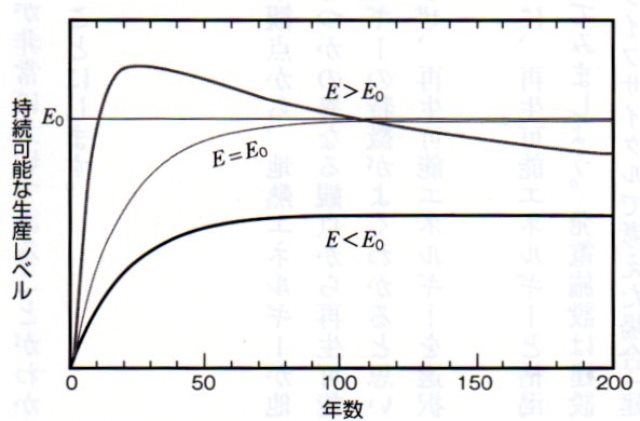

地熱地域には大規模なところも小規模なところもある。このことは、地域ごとに長期間にわたって安定して利用できる地熱流体生産量あるいは発電量というものが存在することを示している。このような量を持続可能な生産レベルあるいは持続可能な発電量E0と呼ぶことにする(図3)。

さて、たとえば、開発初期に、たくさんの坑井を掘り、一時的にE0を超える発電をすることは可能であろう。しかし、そのE0を長期間にわたって維持することは困難と考えられる。一方、E0より小さい生産を続ける限り、長期間安定した生産を続けることは可能であろう。しかし、この場合は、資源の一部しか利用しておらず、一般的には、経済性も低いものとなろう。

そこで、どうすべきか。そのためには、初めは控え目な生産量からスタートし、生産に伴う地熱貯留層の反応を確かめながら、開発のより早い段階に持続可能な発電レベルE0を見出し、それを長期間維持していくことを考えることができる。これを「段階的地熱開発」と呼ぶ。このような開発のプロセスが実際の地熱発電所で実現しており、すでに30年以上にわたって発電が継続され、現在では発電コストが6円/kWh程度を実現している。そして、地熱発電所周辺の温泉地の温泉が枯れることも起きていない。温泉地には、蒸気の熱を清水と熱交換をした温水が配湯され、利用されている。地熱貯留層の規模に応じた蒸気の生産を行うことによって、安定した発電を実現し、温泉との共生も図れている良い実例がある。このような良い経験を各地で共有し、地熱発電利用と温泉利用との良い共生の方向を見出していくことは可能である。

持続可能な発電は、経済性を高め、温泉に影響しない地熱発電を実現し、また、地域ごとの最適な発電量E0を把握することによって過剰な開発を防ぐ(したがって、地形改変などを最小化する)など、地熱発電を科学的・技術的に支えるものである。この、「持続可能な地熱発電」を実現することが、地熱発電の3つの障壁を乗り越える重要な視点でもあると考えられる。

近未来の地熱発電の展開

3.11以降の国の大きな政策的支援の結果、わが国の地熱発電開発は大きな進展を始めつつある。現在、大規模(発電規模:万kW級)、中規模(千kW級)、小規模(百kW級)を含め、日本全国で、50カ所を超える地点で、地熱発電開発の計画が進展している。しかし、大規模発電所の場合、調査期間自体が長く、また、法的な環境アセス(通常4年程度かかる。現在、半減を目標に検討が進められている)を経てから発電所建設に至るので、一番早いと目されている秋田県山葵沢地熱発電所(42000kW)の場合でも運転開始は2020年が予定されており、それ以外の地点はそれより後になると考えられる。

一方、中規模・小規模の発電所は、調査期間も短く、また法的な環境アセスが必要ないので、早期の展開が期待される。中規模発電所は2014年から2015年にかけて、運転開始するものが出て来る見込みである。また、小規模発電とくに温泉発電は各所で計画されており、スケール問題等の課題を克服しながら進む必要があるが、各所で運転開始して行くであろう。

FITが導入されても、進展するのは太陽光発電ばかりという状況が続いているが、地熱発電は場所が決まれば、設備を設置して発電が始まるというものではない。地下の状況に十分注意しながら慎重に進める必要がある。そして、そのことこそが持続可能な地熱発電を実現する近道であり、地熱発電に求められるものである。このような状況から、当面は太陽光をはじめとする他の再生可能エネルギーに期待したい。地熱発電は、2020年以降、本格的に貢献できるようなるだろう。

地域振興・地域自立の手法としての地熱発電

最後に地熱発電と地域の関係を述べたい。小規模から中規模の地熱発電所に関しては、地域の事業者(自治体を含む)あるいは地域の事業者と中央の事業者が共同で経営するなど、地域の関与も可能で、地域のための地熱発電所建設が可能であり、現在、調査開発が進められている地点の状況をみるとそのような形で進んでいるものが多く、地域への還元が十分想定され、地域にとって望ましい方向に向かっていると考えられる。なお、この際に、発電だけではなく、熱水利用を十分検討することが望まれる。地域には、特有な農林水産物があり、これらに付加価値をつけ地域ブランドとして発信することは、地域にとって多くの利点が考えられる。

さて、一方、大規模な地熱発電所の場合はどうであろうか。大規模地熱発電所の建設には初期投資が何百億円も必要とされ、地域が関与することは難しい状況がある。しかし、そのままでは従来他種の発電所において見られるように、地元への還元はごくわずかで、電気・収益とも地域外に流出することが避けられない。すなわち、発電所建設が地域のためになっていない例は従来多くみられる。ここで1つの転換が必要ではないか。大規模地熱発電所においても、地域が積極的に関わっていくことを考えるべきではなかろうか。限られた負担能力からみると、経済的見返りは必ずしも大きくはないが、長期にわたって享受することは可能である。

また、経済的な面だけではなく、資源に対する地域の考えを反映することも可能である。エネルギーで自立している地域ほど、地域そのものが自立しているとの指摘もある。3.11の過酷な経験は、地域もエネルギー問題に積極的に関与して行くべきことを示しているのではないか。わが国にはまだないが(中規模発電所の場合に、そのような動きが見られる)、リスクの大きい、発電所建設前の段階は開発企業が責任を持ち、発電所建設後のリスクの低くなった段階から、地域が関与することが考えられる、これは企業側にとっても、社会的リスクの低減に大いに寄与する。ニュージーランドではすでに実現している。そこでは地熱発電の果実を地域も享受し、さらにそれを拡大する方向に向かっている。地域にある資源を地域がまず享受し、地域の振興につなげ、その結果として、地球温暖化問題、エネルギー問題に寄与するという新たな考え方が、地域にとってエネルギー問題の根本ではないかと思われる。

3.11以前は、多くの人は電気がどこでどのように作られるのかをほとんど意識してこなかった。電気はコンセントにつなげば、必要なだけ得られるものと。われわれは、3.11の過酷な経験を必ず生かさねばならない。これは後世に対する現世代の責務とも言える。エネルギーを地域の視点から見直すことがそのきっかけとなることができる。地熱発電もそのような視点が必要ではないかと考えている。このように、地域の視点が活かされ、かつ、国立公園問題や温泉問題に抜本的な解決が図れるならば、将来的には、地熱発電はわが国の電力供給において意味のある貢献(全電力量の10%以上の寄与)をすることが可能であると考えている。

参考文献

江原幸雄(2012)地熱エネルギー―地球からの贈りもの―、オーム社.1-179.

なお、最近(2014年2月)、地熱エネルギーに関する総合的な書籍「地熱エネルギーハンドブック」が刊行された(日本地熱学会地熱エネルギーハンドブック刊行委員会編、B5版/940頁。オーム社)。参考にして頂ければ幸いである。技術的観点だけではなく、環境的、経済的、政策的観点も網羅している。

サムネイル:Photo by “Si-take.” & uploaded it to Wikipedia(JA).

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MATSUKAWA_Geothermal_power_station_Iwate,JAPAN.jpg?uselang=ja

プロフィール

江原幸雄

地熱情報研究所代表・九州大学名誉教授。北海道大学大学院理学研究科地球物理学専攻修士課程修了、北海道大学大学院理学研究科博士課程3年中退。九州大学教授(2012年定年退職)、日本地熱学会会長(2006年~2010年)、JOGMEC 地熱資源開発専門部会長・地熱技術評価部会長(2013年~)など。著書に『地熱エネルギー―地球からの贈りもの』(オーム社 2012年)『地熱エネルギーハンドブック』((日本地熱学会地熱エネルギーハンドブック刊行委員会委員長)、940頁、オーム社、2014年)ほか.