2016.02.12

分析美学ってどういう学問なんですか――日本の若手美学者からの現状報告

シノドス編集部から「分析美学について記事を書いて下さい」と依頼を受けたとき、困ったな、というのが正直な感想だった。ある学問について、よくわからないので知りたいと思うことはある。とりわけ新興の、目新しい学術分野が出てきたときはそうだ。神経倫理学とは? 人口経済学って何? 今回の「分析美学ってどういう学問?」という質問もおそらくこの種の質問だろう。

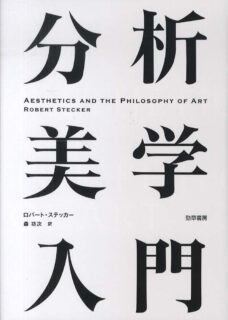

たしかに近頃、「分析美学」という学問分野は、新しく、盛り上がっている学術分野だという印象を与えているようだ。日本では2013年に『分析美学入門』(勁草書房)、2015年には『分析美学基本論文集』(勁草書房)といった翻訳が刊行され、2015年秋の分析美学をテーマにしたブックフェア(紀伊国屋書店新宿南口店開催)は記録的な売り上げを残した(注1)。だが困ったことに、分析美学というのは、新しく現れてきた学問でも、最近盛り上がっている学問でもないのだ。

この記事では、日本の美学業界の特殊事情にも触れつつ、分析美学という学問とその現状について説明する(注2)。そしてちゃぶ台をひっくり返すようで申し訳ないが、本稿の主たる主張は「分析美学って普通の美学ですよ」というものだ。

なお編集部からの依頼では「字数制限はないですよ」と言われたので、この記事は長い。よって全体の構成を先に示しておこう。以下では、1.「分析美学」「分析哲学」という学問についてまずは大まかな見取り図を示した上で、2.「論述のスタイル」「学問的価値観」という点からより具体的な説明を加える。その後、3.なぜいま分析美学が盛り上がっている「ように見える」のかについて、日本の美学界の特殊事情をふまえつつ説明した上で、最後に4.分析美学の面白さと分析美学を学ぶメリットについて若干の私見を述べたい。

1. 分析美学とは、分析哲学のなかの美学的な事柄をあつかう一分野だ

「分析美学って何ですか」という質問への教科書的、かつ穏当な答え方は、「分析哲学の手法を用いて美学的な問題をあつかう学問ですよ」というものだろう。だがこの説明で「わかりました」と納得する人はあまり多くないだろう。むしろこの記事を読む人の中には「美学という学問があるなんて初めて聞いたし、分析哲学という分野のこともよく知りませんよ」という人のほうが多いかもしれない。そういう人たちに向けて、まずは(1)美学とは何か、(2)分析哲学とは何か、について若干の概説と文献紹介を行なっておく。

(1)美学とは何か

美学とは、〈美しいもの〉や〈面白いもの〉などを見てとるときに働く「感性」(注3)について考える学問である。「美学」という名称をつけてこの分野を確立させたのは、18世紀の哲学者バウムガルテン(注4)だ(学問が確立したのは18世紀であるが、感性や美について考察しようとする試みは古代のプラトン、アリストテレスにまで遡ることができる)。18世紀以降の西洋社会においては、芸術こそが感性の働きが典型的に現れる場だと考えられたこともあって、18世紀以降の「美学」とは「芸術哲学」とほぼ同義でもあった(注5)。

美学という学問についてはすでに良質な入門書もいくつか出ているし(佐々木健一『美学への招待』(中公新書)、小田部胤久『西洋美学史』(東京大学出版会))、web上でも秀逸な記事を読むことができる(「佐々木健一 日本大学教授「芸術は終わったのか?」(2011.09.16))。また上記ブックフェアの記録ページにも「美学の基本書」というパートがあり、そのパートの解説文から、概略的に美学という学問の歴史をたどることができる。

(2)分析哲学とは何か

分析哲学とは、20世紀初頭に生まれた哲学の一動向である。初期は主に概念や言語使用の分析を行う学問として発展してきたが、今では認識論や科学哲学などと結びつきつつ、主題、手法ともに多様化している。この定義や論証の厳密性を重視する傾向が強いなど(こうした特徴は、フランスなどの「大陸系」哲学やアジアの伝統的哲学などと比較した時につよく浮かび上がる)、論述スタイル上のいくつかの特徴はいまでもおおまかに共有されてはいるが、もはや分析哲学を厳密なしかたで定義することは非常に難しいというのが実情だ。

「分析哲学」という言葉を、初期の言語分析に特化した時期の動向だけを指すものとして使う人もいるが、むしろ最近は、「初期の分析哲学の伝統を引き継ぎつつ行われている現代の哲学」という広い意味で用いられることが多い。分析美学もこの伝統のもとに発展している一分野だといえる。

分析哲学とは何かについても、近年読みやすい入門書がいくつか出ているし、(八木沢敬『分析哲学入門』(講談社)、青山拓央『分析哲学講義』(筑摩書房))、すでにWikipediaレベルでまとまった概説が読める。また勁草書房が載せてくれているブックガイドも、分析哲学の諸問題を把握するには有用だろう。

* * * *

分析美学にはっきりとした定義を与えることの難しさは、分析哲学に定義を与えることの難しさと共通する。分析美学も、それを含む分析哲学も、いまではあつかう主題も論述の手続きも多様化しており、「どこからどこまでが分析美学なのですか」という問いに明確な答えを出すのは難しい(注6)。

せいぜいできるのは、論述のスタイル(用語や論証形式をできるだけ明確化しようとする)や、そこで依拠されている学問的価値観(論争をつうじて協働的により良い理論構築を目指す)、所属する学会や発表される媒体(分析美学の主戦場はThe Journal of Aesthetics and Art CriticismやBritish Journal of Aestheticsといった学会誌だ)などの点から、これはより分析美学「的」な論考だ、という特徴を指摘することぐらいだろう。

このことをふまえた上で、次節では分析美学の特徴を、「論述スタイル」と「学問的価値観」という点から、もうすこし具体的に説明していこう。しかし以下に続くような説明をすればするほど、それって普通の学問なのでは?という印象を持たれることになるだろうが……。

2. 分析美学のスタイルと価値観:「芸術の定義」を例に

以下では、分析美学が大きな成果を挙げたトピックのひとつである「芸術の定義」を事例に話を進めよう。分析美学の中では長らく「芸術を定義することができるか」とりわけ「芸術に必要十分条件を与えることができるか」ということが大きな問題となっていた(前衛芸術が芸術の枠組みをどんどん拡張していた20世紀、「芸術とは何か?」という問いは重要、かつ芸術実践に直接的に関わる問いであった)。

ざっと概説的に論争の流れだけ見ておくと、「芸術は定義不可能だ」と主張したワイツに始まり(注7)、「作品がもつ他のものとの関係から定義できるのでは?」と示唆したマンデルバウムを受けて(注8)、ダントーやディッキーが芸術制度(アートワールド)と関係づけつつ制度的定義を提唱すると(注9)、それを受けて歴史的定義(注10)、歴史説と美的機能説とのハイブリッドである歴史的機能主義(注11)、複数の特徴を組み合わせてゆるやかかつ発展可能な定義をつくろうとする束説(注12)など様々な立場が生まれてきた(注13)。

細かな議論はさておき、ここではその論争の進められ方に注目したい。そこから分析美学の重要な特徴が浮かび上がるからだ。この論争でのひとつの目標は「芸術に必要十分条件を与えること」、つまり「Xという条件を満たしているものは芸術であり、芸術であればこの条件Xを満たしている」という条件Xを探すこと、であった。

論争はおおむね以下のように進む。ある論者が「条件Xとはこういうもの(たとえば「アートワールドと関係しているもの」)ではないか」と主張する。すると別の論者から「その条件ではコレコレ(たとえば非西洋地域の部族の人形)が芸術に含まれなくなってしまうではないか」とか、「芸術とはとうてい言えそうにない物体(ギャラリーにある家具、美術館の収支報告書など)が芸術になってしまうではないか」といった反例が挙げられる。その反例を受けて、問題を解決するために、別の新たな条件Xが提唱される――。こうした作業を通じて、より良い「定義」が作り上げられていくのである(注14)。

分析美学の歴史を見ると、こうした理論構築の作業が実に協働的に進められてきたことがわかる。論争に参加するものは皆、ある目標を共有し、その目標に向かって少しでも理論を前進させようとして努力してきた(注15)。「あの大先生のおっしゃられていた(難解な)芸術論は、つまるところどのような主張だったのか」と皆が頭を悩ませることは少なく、むしろ、提案されていた既存の理論の問題を少しでも解決し、より良い理論を目指して議論を前進させることが重視された(注16)。

分析系哲学者たちは、「論争を通じての理論の前進」をとても重視する。もちろん、学問を評価するための評価軸は様々ありうるが、分析系の哲学はその中でも、「より良い論争を行うこと」にとりわけ高い優先順位を与えるのだ。以下に分析哲学的な論述スタイルの特徴をいくつか挙げてみるが、それらはすべてこの「よい良い論争を行う」という目標に資するものといえる。

(a)できるだけ誤解を避け、明確な書き方をする

誤解や誤読は無駄なやり取りの元になるため、それを避けるために、説明は出来るだけ明確なものが求められる。主張のポイントがはっきりと述べられ、あわせてその主張の意図や狙いはどこにあるのか、既存の問題系にどう資するのか、といった点が明示化される。またそのさい、その主張を導くための論証の流れもできるだけ明示され、論証を支える前提や根拠もはっきりと示される。

理解を妨げる無駄な比喩や修辞はできるだけ避けるべきだし、大陸系哲学によく見られる「同じ語の使用を避けて、できるだけ言い換えましょう」といった論述スタイルも、分析哲学ではほとんど共有されていない。権威に依る論証や誇張、対人論法を避ける(注17)、意味のない見栄は張らない、といったその他の基本的な執筆スタイルも、すべてこの「より良い論争をする」という価値観に支えられている。

もちろん、大陸哲学系の論文の中にも真摯かつ明晰な論文はいくらでもあるし、分析哲学系の論文にも難解かつ不明瞭なものはある。ただ、業界としてこういう価値観がひろく共有・支持されているかどうかは、大きな違いだ。残念なことに、大陸哲学系の書き手の文章では、「言いたいことは何となくわかるが、根拠や前提、動機が不明瞭なために批判のしようがない」ということが多々あるし、しかもそういう書き方をある種「しょうがない」「当然のもの」と受け止めている風潮すらある。

(b)論争は基本的に論文ベースで進められる

例外もあるが、多くの論争は著作単位ではなく論文単位で進められる。ある主張が出ると、すぐさま反論論文が書かれ、また再応答が出る。こうして人気のあるトピックとなると、数年のうちに何十本もの論文が書かれることになる。哲学史では、大哲学者が二つ、三つ批判的なやり取りをしただけで「論争」と呼ばれたりすることもあるが、現代のジャーナル文化における論争は、規模が全く違うのだ。

この論争重視の姿勢をよく表しているのが、多くの学術雑誌に「ディスカッション」のコーナーが設けられている点だろう。ディスカッション・コーナーでは、ある論者による批判とその批判への応答が並べて載せられる(批判も応答もたいてい分量は短い)。この風習は、論争のスピードを高めるとともに、ポイントを絞った議論の前進を可能にしている。もちろん、こうした質の高い論争が、厳しい査読システムに支えられていることは言うまでもない。

(c)相手の意見に極力寄り添った上で批判する

上記の二点とはややレベルの違う話だが、分析哲学者たちによく見られる特徴的な議論の仕方をひとつ挙げておこう。それは「相手の主張をできるだけ好意的に解釈した上で、叩く」というものだ。分析哲学では、ある論者の有名なフレーズのみを取り出してきて批判する、ということはほとんど見られない。そんなことをしても、自分の優位性を示せるだけで、議論は大して前進しないからだ(注18)。

無駄な当てこすりはしない。対決するならしっかりと誠意ある戦いをする。分析哲学では、思想業界でしばしば見られる「あえての誤読」ということはまずなされないし、また、「あの人は本心では~をしたいのだ」などと、相手の動機を勝手に推測し押し付けるようなこともない。分析哲学において理想的な批判態度とは、批判すべき相手の論点を的確に理解し、その主張の背景にある意図や目的をふまえて相手の主張を(しばしば相手よりも一層明確に)描ききった上で、それでも逃れられない問題点を指摘する、そういう態度なのである。

* * * *

以上、議論のスタイルや姿勢といった点からいくつか特徴を挙げてみた。このような特徴を挙げていくことで分析美学について一応の説明をすることはできるのだが、こうした説明を重ねていっても「それって普通の学問なのでは?」と思われるだろう。私としても、それは否定しない。「分析美学って普通の美学ですよ」という主張に込められた意味のひとつは、まさにこの、何ら特殊な学問ではないですよ、というものだ。

とはいえ、上記のような議論スタイルを、哲学に対する古めかしいイメージと比べてみると、この動向の特徴が少しつかめてくるかもしれない。分析系哲学の現場は、哲学について抱かれがちな「小難しい顔をした人がブツブツよく分からないことを言っている」「孤独に悩み抜くことこそが哲学」といったイメージからはかけ離れている。分析哲学系の学会は、むしろ、ワイワイと賑やかなディスカッションの場だ(注19)。

もちろんこうした議論スタイルをとることのデメリットもあるだろう。もしかしたら分析哲学は、他の哲学で重視されている「思考を触発する」とか「悩んでいる人に人生の指針をもたらす」といった価値を取りこぼしているのかもしれない。だが、そのことでもって「分析哲学はダメな哲学だ」と断じるのも偏狭な見方だし、逆に「分析哲学以外の哲学は明晰でないからダメだ」とするのも懐が狭い態度だ。読者としては、「目指している価値が違う」ということを押さえた上で、色んな文献を読んでいくのが健全だろう。

3. 日本における分析美学の位置づけと、翻訳の遅れ

以上、分析哲学、分析美学について、特徴の点から説明をしてきた。とはいえこうした学問的特徴は、20世紀後半からずっと蓄積されてきたものであり、今となっては特に目新しい傾向ではない。その意味で、分析美学とは別段あたらしい学問ではないのだ。では、なぜ最近分析美学は盛り上がっているという印象を持たれているのだろうか。その背景には、おそらく日本の美学業界の特殊事情がある。

学問史的に見ると、日本は、哲学・美学ともに、長らく大陸哲学の影響を強く受けていた。今でも「哲学者の名前を挙げて下さい」と世間の人に尋ねると、まず挙がってくるのはソクラテス、プラトン、ニーチェ、サルトル、といった大陸系哲学者の名前だろう。英語圏の、それも現代の分析哲学者の名前を挙げてくる人は、よほどの哲学通だ。

とはいえ20世紀後半にもなると、哲学・倫理学業界では、英語圏哲学の研究者も増えてくる。翻訳もしだいに増え、今では分析系の哲学・倫理学は、書店にそのコーナーが確保されるくらい一般的な地位を獲得している。

だがその一方で美学はといえば、大型書店にはかろうじて「美学」棚があるところもあるとはいえ、「分析美学」の棚を設けている書店は皆無だ。美学と哲学・倫理学との間にこのような差をもたらした一つの要因は、翻訳の量が決定的に少なかったという点にある。美学領域では、60年代以降、分析美学の重要文献がほとんど翻訳されなかった。これは大陸系のフランス哲学などと比べると大きな違いだし、英語圏のものに限っても、哲学・倫理学の分野と比べると格段の差がある。

翻訳の減少は、専門家内での基礎的な知識の共有を難しくする。学会での討論も活発でなくなるほか、大学の授業で分析美学の知見が紹介される頻度も減り、その結果、英語圏美学に関心をもつ人も減っていき、新規の研究者も生まれなくなる(注20)。20世紀後半から21世紀にかけての日本における分析美学は、まさにこの学術的なダウンスパイラルを体現していた。翻訳の減少が学術動向にどれほど深刻な影響をもたらすかを見るには、まさに格好のケースだったといえる。

こうした状況をつくりだした背景的要因はいくつか考えられるが、そのひとつには、A.英語圏美学への蔑視もあったかもしれない。「英語圏の哲学なんて、言語哲学偏重の偏狭な哲学だ」「英語圏の奴らはろくに原典を読まず、英訳文献だけで議論を進めているではないか」などなど、英語圏美学(とその研究をやろうとする者)には昔から様々な批判がなされてきたし、こうした批判は今でもたまに聞く。「昔は英語圏の美学を研究しようとすると先生に止められたものだよ」という話も何度か聞いたことがある(念のため言っておくが、今はもはやそういう時代ではない)。

また、B.哲学を志す者はまずは大御所の哲学者と格闘せねばならん、という空気もあったかもしれない。「崇高という現象に興味がある?じゃまずカントやバークを読みなさい」「演劇に興味がある?じゃまずアリストテレスを読みなさい」。こうした指導方針はごく当たり前のものであった。こうした風潮から「カントもヘーゲルも理解していないのに英語圏美学をやるなんてとんでもない」という空気が生まれていく。

もちろん思想史研究の作業と美学的な考察とはすっぱり切り離せるものではないが、素朴な疑問をもった学徒にいきなり大哲学者の重厚難解な書物をつきつけるのは、やはり教育的ハードルは高いと言わざるをえない(注21)。こうして、美学史をやらぬ者に美学をやる資格なしという風潮の下、興味のある事象について考察するという「普通の美学」は難しくなっていく――。

さらにC.日本独自の学科編成も、影響しているかもしれない。日本では、多くの大学で美学・芸術学系の学科と哲学系の学科が切り離されている(科研費の細目も、「哲学・倫理学」は哲学分科、「美学・芸術諸学」は芸術学分科と別立てだ(注22))。もともとお隣分野であったはずの「美学」と「哲学・倫理学」は、しだいに人員同士の距離も離れ、今では両方の学会に顔を出している者はあまり多くはない(注23)。

この学科編成上の距離が、美学から分析哲学の議論を遠ざける一因になっていたのではないだろうか。先に述べたように、20世紀後半以降、哲学業界では英語圏哲学の研究は次第にオーソドックスなものとなっていったが、美学ではその流れは起こらなかった。

* * * *

こうした様々な事情があいまって、日本における分析美学は学術的停滞期に入っていった。その一方、海外での分析美学が停滞していたかというと、事態はむしろ逆だろう。現在のアメリカ、イギリスの美学系学術雑誌は、査読は非常に厳しいし、全世界から一流の学者が投稿している。

議論の質も非常に高く、この分野から生まれた理論が近隣の様々な領域に影響を与えてもいる。他の学問分野と比べて盛り上がっているかどうかはともかく、少なくとも、没落した学術分野とは到底いえないだろう。だが日本では、この発展を続ける学術分野の知見を検討するどころか、紹介すらできない状況が続いていたのである。

幸いなことに、最近は状況が改善されつつある。翻訳も出だしたし、日本人による分析美学的な研究書も出版されだした。「分析美学は盛り上がっている」という印象はおそらくこのような状況を指してのものだろう。だが実情としては、盛り上がっているというよりは、遅れていた部分が改善されつつあるというほうが正しい。まだまだ未邦訳の重要文献は多いし、海外の学者と対等に議論できる人材も少ない。日本における分析美学は、未だ発展途上の段階だ。

4.(分析)美学の「面白さ」と、(分析)美学を学ぶメリット

業界事情の話はそろそろやめて、分析美学という学問そのものの魅力についても述べておこう。私にとって分析美学は、何よりも「事象ベースで美学的なトピックを考える」という楽しさを教えてくれた。

たとえば私は現在、「芸術的価値」をテーマに研究を進めているが、そこでの問いは「芸術的価値は何によって決まる(決まってきた)のか」「誰が査定するのか」「どうやってその価値は知覚されるのか」などと、「人名抜き」で成立するような問いだ(こうした問題のひとつひとつについて、どういう立場がある(ありうる)かを整理し、各立場の主張を吟味し、その前提や根拠を検証していく、これが研究の基本作業だ)。

分析美学は、「まずカントを読もう」「まずはプラトンを読もう」ところにスタートラインを置くのではなく、「何故これがアートなの?」「音楽作品って結局何なの?」「何故こんなに不道徳な作品が評価されてるの?」といった素朴な疑問から議論をスタートさせる。これは初学者にとっては入りやすく、かつ魅力的な入り口だし、哲学を専門としない人にとってはむしろこういう入り口のほうが入りやすいだろう。

教師としても、分析美学の議論が翻訳で読めるようになったというのは、非常にありがたい。「美学に興味があるんです」という学生が出てきたときに、「そうかー、じゃあプラトン『国家』、アリストテレス『詩学』からはじめてカント『判断力批判』、ヘーゲル『美学講義』、あたりを読んでいこうか」と返す必要はもはやない。

哲学者ごとではなく、トピックごとに議論を進める分析美学の文献を利用すれば、「フィクションに興味があるならまずはこの論文とそれに応答するこの文献とこの文献を読みなよ」「自然美について興味があるならこれを」と、トピックごとに文献を紹介することができる。大哲学者の文章を解読するのではなく、興味あるテーマに沿って論争の進展を追うことの楽しさ(注24)。分析美学の楽しさはまさにここにある(注25)。

また、議論されている問いがキャッチーであるというのも、分析美学の良い所だ。「芸術の価値は何で決まるの?」「小説やマンガを読むときに作者のことを考える必要があるの?」といった素朴な問いについては、哲学に関心が無い人でも一度は考えたことがあるのではないだろうか。分析美学は、「世界は存在するのか」「善悪はどのようにして決定されるのか」といった哲学的・倫理学的にハードな問題を考えるのとはまた別の角度から、哲学的思考の楽しさを伝えてくれる。

このように、芸術や文化といった日常に近い話題について素朴に哲学する道を示したというのは、分析美学が日本の思想状況にもたらしたひとつの成果だろう。とはいえ、こうした「分析美学の面白さ」のようにみるものは、あくまで先に述べた業界事情のせいでそのように見えてしまっているだけで、これらはそもそも「分析美学の面白さ」ではなく「美学の面白さ」であったはずだ。

というのも、美学とはそもそも、「感性や文化について語っている人の文献を解釈する学問」ではなく、「感性や文化について考える学問」なのだから。その意味で、近年日本で盛り上がってきたのは、分析美学ではなく美学そのものだともいえる。芸術や文化について直接思考し議論することの楽しさが、ここにきてようやく広まってきたのかもしれない。

最後に、分析美学に限らず、美学・芸術哲学全般に当てはまる話として、美学を学ぶことのメリットをひとつ述べておこう。美学や芸術哲学というのは、議論の中に「趣味」や「好み」が入り込みやすい、というよりも、入り込まざるを得ない領域だ。そういう領域で議論する場合、どこからどこまでが論争可能な領域で、どこから先が「好み」の問題なのか、その線引きをできるだけ明確にしつつ話を進めていかなければならない。「それって好き好きでしょ」とならないために、議論に工夫が必要なのだ。

この、「主張の種類や、主張の及ぶ範囲に配慮しつつ議論を進める」というスキルを鍛えることは、コミュニケーションスキルを鍛える上で非常に有用だ。人の話をきちんと聞いて、相手の言わんとすることを理解し、どこまで同意できてどこに反論できるか、どうしたら話が前進していくかといったことを、相手と一緒に考えていくこと。また、自分の好みを成り立たせているのは何かを真摯に見つめ、しかも、自分とは好みが違うひとが存在することを常に念頭に置いて話を進めること。

こうしたスキルは、哲学的スキルというよりも、もはやどの分野の人にも求められる対話の基本スキルであるが、そうしたスキルを磨くには、美学という、感性と論理が交差する領域は、とてもよい修行の場になる。哲学系の学生のみならず、美大、芸大の実作系の学生たちにも、美学の議論態度からは大いに学んで欲しい(注26)。

美学という学問は、日常生活と結びつけやすい学問だ。真摯に学べば、人生が豊かになることは間違いない――とはいえこのメリットも、たいていの学問に当てはまるようなものでしかないのだが。

(注1)ブックフェア「分析美学は加速する──美と芸術の哲学を駆けめぐるブックマップ最新版」

(注2)なお「分析美学とは何か」という問いについては、すでにいくつかブログ記事を書いたことがあるし、他にも参考になるブログ記事はある。また上記ブックフェア記録ページの「はじめに」「分析美学史」パートの解説文も参考になるだろう。本記事と合わせてお読みいただければと思う。

・ 「『分析美学入門』解説エントリ1、分析美学とは何か、その一」

本稿の目標は、これらの既存の記事とはまた別の観点から、補足的な説明を加えることである。

(注3)この「感性」は、ギリシャ語では「アイステーシス」と呼ばれる。美学は英語ではAestheticsという語になるが、元にあるのはこのギリシャ語だ。最近では、この元の含意に立ち返って「美学」ではなく「感性学」という訳語を使おうとする人もいる。たしかに「美学」という訳語は誤解を招きやすいところもある。美学はべつに「美(beauty)の学問」というわけではないのだ(もちろん美について考えることは美学の重要な仕事だが)。

(注4)美学を成立させた画期的な書『美学』は、つい最近、翻訳の文庫版が出た。

(注5)18世紀は、文学、絵画、彫刻、音楽、建築といった「美しい諸術(beaux arts)」をまとめ上げる概念としての「芸術」概念が確立しつつある時代でもあった。18世紀とは、芸術や感性についての思考枠組みが大きく変化する、美学的には非常に魅力的な時代なのだ。

(注6)分析美学があつかう諸問題について概略的に把握したいのであれば、上記ブックフェアの目次を見るのが手っ取り早い。より詳しく知りたい方は、『Routledge Companion to Aesthetics, 3rd edition』など、厚目の教科書の目次を見ると良いだろう(amazonの「なか見検索」で見れる)。

(注7)Weitz, Morris. 1956. “The Role of Theory in Aesthetics.” Journal of Aesthetics and Art Criticism 15: 27–35.〔モリス・ワイツ『美学における理論の役割』松永伸司訳、電子出版物〕

(注8)Mandelbaum, Maurice. 1965. “Family Resemblances and Generalization Concerning the Arts.” American Philosophical Quarterly 2: 219–228.

(注9)Danto, Arthur. 1964. “The Artworld.”Journal of Philosophy 61: 571–84; Dickie, George. 1974. Art and the Aesthetic: An Institutional Analysis. Ithaca, NY: Cornell University Press.

(注10)Levinson, Jerrold. 1979. “Defining Art Historically.” British Journal of Aesthetics 19: 232–50.

(注11)Robert Stecker. 1997. Artworks: Definition, Meaning, Value. University Park: Pennsylvania State Press.

(注12)Berys Gaut. 2000. “‘Art’ as a Cluster Concept.” In Theories of Art Today, ed. Noël Carroll. Madison: University of Wisconsin Press, 25–44.

(注13)この論争の進展の詳細については『分析美学入門』第5章、ならびに上記ブックフェアの「芸術の定義」の項の解説を見てほしい。

(注14)「芸術とは何か」という問いへの取り組みとして、この必要十分条件を求める作業が成功したかどうか(またそもそも成功しうるものなのかどうか)はそこまで重要ではない。むしろ重要なのは、定義を求める議論を通じて芸術の重要なポイントが見えてくる、という点だ。芸術の定義論の中でも、既存の芸術観のさまざまな問題――価値論(何がよい芸術なのか)と分類論(どれが芸術でどれが芸術でないのか)が混同されがちである、とか、西洋の伝統に限定された芸術論を語ってしまっていた、など――が照らし出されてきた。

(注15)小田部胤久は、この論争をつうじて理論が練り上げられていく様子について、分析系の論文は「さながらワーク・イン・プログレスの様相を呈する」と表現している(『分析美学基本論文集』書評、『図書新聞』2016年1月8日号)。これはなかなか的を射た指摘だ。

(注16)もちろんここに挙げた議論の進め方はあくまで一例であって、哲学の仕事は、目的に向かって思考することだけではない。目標をあえて別のところに設定することで議論の見通しを良くしたり、抜け落ちていた別の視点を提示したりするのも、哲学の重要な仕事だ。分析美学者たちも、そうした作業を数多く行なっている。芸術論の文脈で言えば、最近では「そもそも何のために芸術を定義するのか」といった観点から問いを立て直し、これまでの芸術の定義論を捉え直そうとする試みも出てきている(Dominic Lopes. 2014. Beyond Art. Oxford Univ. Press. )。

(注17)分析哲学では、裁判や国会の場でよく見られる、相手の信頼性を攻撃するような人格攻撃はまず行われない。攻撃されるべきは議論の内容であり、人や感性ではないからだ。

(注18)分析哲学では――とりわけ定義などを述べる箇所では――言葉遣いに細心の注意を払うし、逆に、重要な箇所での些細な言葉の使い方を強く批判されたりもする。そうした言葉づかいへの細かな配慮が、ときに「浅薄な議論」とか「上辺だけの哲学」といった印象を与えてしまうこともある。だが言葉づかいへの批判は、分析哲学においては概ね「ここで貴方が言いたいこと、言うべきことはこういうことであるのだから、その言葉づかいはこういう言葉づかいに直すべきだ」という、動機や背景を汲んだ上での批判となっており、そこではあくまで協働的に議論を前進させようという文化が共有されている。その点を理解しそこねると、分析哲学の議論は揚げ足とり的なものでしかない、と誤解することになるだろう。

(注19)哲学系のいくつかの学会を比べてみると、分析哲学系の学会は、質疑応答の時間も短く、内容もすっきりしている印象がある。たまに長々としゃべる人もいるが、そういうケースはごく稀だ。あと大抵どの学会でも言えることだが、若手は基本的に、ポイントを絞った短い質問をする傾向にある。

(注20)とはいえ、日本の美学研究者たちが英語圏の書物を読んでいなかったわけではない。学会誌『美学』の新書紹介欄などで、分析美学の書籍はたびたび紹介されていた。問題は、このような「読む人は読む」という状況を越えて、紹介や検討が進んでいなかったという点にある。

(注21)とはいえこうした教育が一部の天才的な学生にヒットし、そこから超良質の成果を生むことはないわけではない。非常に稀だが。

(注22)平成24年度以前は、「美学・美術史」は哲学分科内にあったのだが、科研費の細目再編の過程で分離された。

(注23)戸田山和久は『恐怖の哲学――ホラーで人間を読む』(NHK出版、2016年)の中で「美学ってわけがわからんのと、学生時代の嫌な思い出のせいで、敬して遠ざけていた分野だった」(249頁)と書いている。この「嫌な思い出」の内実はさておき、このように哲学研究者が「美学はよくわからない」と発言することはそうめずらしいことではない(なおこの『恐怖の哲学――ホラーで人間を読む』第6章は、「なぜフィクションと分かっているのに我々は怖がるのか」という、まさに分析美学的な主題をあつかっている。好著なのでオススメしたい。)

(注24)質の高い論争を追うことができる、というのは分析系哲学の魅力の一つだ。その魅力は、論文をひとつ読むだけでは分からない。分析哲学の真の楽しさは、同じトピックの論文をいくつか読んでいく中で味わうことができるだろう。

(注25)とはいえ、分析美学をやればカントやプラトンを読む必要がなくなる、というわけではない。むしろ事象ベースで考えたあとでカントやプラトンの書物を読むと、彼らがどれほど深いレベルで考察していたかが見えてくる。分析美学の整理された知見をもって、過去の哲学者の文献をより深く、細かいレベルで理解できるようになること。これは分析美学がもたらしてくれる副次的なメリットである。

(注26)考えてみれば、分析美学者の中には、学際的な研究を行っている者も多い気がする。近年は、神経美学(neuroaesthetics)という分野が盛んになっていることもあって、分析美学と脳科学・心理学との共同研究はかなり増えてきている。分析美学者たちは、協働的に議論する態度を常日頃から磨いているので、他の領域との学際的な対話に向いているのかもしれない(とはいえ、学際的研究ができるかどうかと良い研究かどうかは別レベルの話だし、プレゼンの上手さが必ずしも研究の良し悪しを意味するわけでもない。そして学際交流に向いているかどうかは、結局のところ人格的な部分に依るところが大きい。)

プロフィール

森功次