2012.09.28

「原発ゼロ」をどう考えるか ―― 政府試算からみた影響

周知のとおり、昨年の3月11日に東日本大震災が生じた後、われわれの眼前には大きな2つの課題がのしかかることになった。1つは復興をどのように進めていくのかという課題、そしてもう1つが東京電力福島第1原子力発電所事故に端を発したエネルギーに関する課題である。

今年の8月28日には「エネルギー・環境戦略」策定に関する国民の意見を検証する政府の専門家会議で「少なくとも過半の国民は原発に依存しない社会の実現を望んでいる」との検証結果がまとめられた。

検証では、脱原発の時期や実現可能性について「意見が分かれている」と分析され、政府が2030年の原発比率で三つの選択肢(「0%」「15%」「20~25%」)を示したことについては、「国民は各電源の割合よりもどのような経済社会を築くかの関心の方が高い」との意見がだされた。

検証結果では、政府が募集したパブリックコメントで原発ゼロを支持する意見が9割近くに達した要因として「原子力に関する政策決定のあり方への不信、原発への不安が極めて大きい」との分析がなされている。

今後のエネルギー政策がどうあるべきかを考える際には、発電電力量に占める原子力発電の比重が低下する場合にどのような経済的影響が生じうるのかを検討しておくことが有益だろう。資源エネルギー庁基本問題委員会では、5月9日開催の21回委員会資料(http://www.enecho.meti.go.jp/info/committee/kihonmondai/21th.htm)で包括的に経済モデルの試算結果がその方法と合わせて提示されている。

また、試算結果は「話そう”エネルギーと環境のみらい”」の「重要文書・データ」欄にある「経済影響分析結果一覧」(http://www.sentakushi.go.jp/database/#database1)で一望することが可能だ。

以下では主にこれらの資料を参照しつつ、筆者が重要と考える特徴を抽出した上で考えてみることにしたい。

試算に用いられている経済モデルの特徴

さて紹介した資料では、経済モデルによる試算として、4つの機関による試算結果が紹介されている。試算に用いられた経済モデルは概ね経済全体を幾つかの産業に分け、家計・企業・政府の相互依存関係を分析する「一般均衡モデル」という枠組みに沿ったものだ。

これは例えば、内閣府が半年に一回公表している経済財政の中長期試算(http://www5.cao.go.jp/keizai2/keizai-syakai/shisan.html)で用いられている「マクロ計量モデル」とは異なる。マクロ計量モデルでは消費、投資、GDP、財政・社会保障といったマクロ変数を対象に、経済・財政の絵姿を試算するものである。

他方で一般均衡モデルは一般均衡理論に基づき産業別にモデル化がなされている事が特徴の一つであり、電源構成変化のシミュレーションでは、エネルギーを沢山消費する産業や、あまり消費しない産業といった産業毎の特色を踏まえた試算を合わせて行うことが可能である。

詳細については資源エネルギー庁基本問題委員会21回委員会資料(http://www.enecho.meti.go.jp/info/committee/kihonmondai/21th.htm)にある事務局提出資料や4機関の試算資料を参照いただきたいが、4機関の一般均衡モデルにはいくつかの点について相違がある。この点についてふれておこう。

まず大阪大学・伴教授(伴)モデル、国立環境研究所(AIM)モデル、地球環境産業技術研究機構(DEARS)モデルは一時点のデータベースと経済主体の行動を規定するパラメーターを用いて一般均衡を満たすようにカリブレートされたCGE(Computable General Equilibrium:計算可能な一般均衡)モデルであるのに対して、KEOモデルの場合は時系列のデータベースから推計・構築された一般均衡モデルである。

労働市場のモデル化については、慶應義塾大学野村准教授(KEO)モデルは不完全雇用(失業の存在)が考慮されているが、その他のモデルでは失業は存在せず、労働需給を満たすように賃金が調整される形となっている。

経済主体の行動としては、モデルが解かれる全期間を通じて効用最大化を実現するようなフォワード・ルッキング型(将来に対する予想が現在の行動を規定する)を伴モデル及びDEARSモデルは採用しているのに対して、KEOモデル及びAIMモデルでは家計及び企業は毎年単位での効用・利潤を最大化するように行動すると仮定されている。

経済モデルに基づく将来試算は将来予測ではない

そして一般均衡モデル、マクロ計量モデルといった経済モデルの試算は、「将来予測ではない」ことに留意すべきである。しばしばこのような試算が出されると、「電力価格が2倍になる」といった試算結果を予測結果であるとミスリードさせるかのような報道や、「経済モデルに基づく将来試算は当たった試しが無いから意味がない」、「政府による試算であるから政府の都合の良い前提が織り込まれているはずだ」といった指摘がなされることがある。そうした批判は時には当たっている場合もあるが、むしろその前に、試算の内容や結果を十分に吟味することが必要だ。

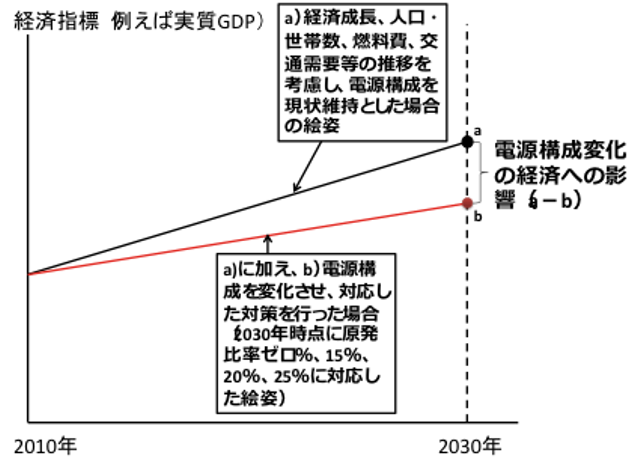

では「将来予測」ではないとすると、経済モデルに基づく試算はどういったものなのだろうか。経済モデルの試算はa)「現時点で考えられる将来要素を考慮した絵姿」を推計ないしは想定した上で基準となるシナリオを作り、b)a)に加えてインパクトとなる要素を変化させた別の絵姿をモデルから推計した後にa)とb)とを比較することで、インパクトの経済的影響をみるといった形で行われる。

つまり2030年時点の電源構成(発電電力量に占める原発、火力、再生可能エネルギーの比率)を原発0%、原発比率15%、原発比率20~25%とした場合の経済モデルの試算とは、2010年~2030年時点の電源構成が現状と同じである場合の経済成長の動向(実質GDP成長率等:実質GDP成長率は大体年率1%程度)や人口・世帯数、燃料費(原油・LNG・石炭価格)、交通需要(貨物・旅客輸送量)の値をa)「現時点で考えられる要素を考慮した絵姿」として設定の上で、b)2030年時点に原発ゼロ、原発比率15%、原発比率20~25%という電源構成の変化と、電源構成の変化に対応した、電力系統増強・電圧対策・余剰電力対策・需要・出力変動対策にかかるコスト(系統対策費用)、再生可能エネルギー推進や省エネ促進のための投資を考慮した「現時点で考えられる電源構成を変化させた場合の絵姿」を求め、b)からa)を差し引く事で経済へのインパクトを求めるというものになるわけだ。

図表1は経済効果のイメージを作図したものである。図表では公表されたデータを得ることができる最新時点を2010年としている。黒線は現時点でa)2030年の電源構成を2010年と同じ形で維持するという前提のもとで試算した経済指標(例えば実質GDP)の推移を示しているとお考えいただきたい。

図表中ではこの場合に経済モデルから得られた2030年の実質GDPがa点ということになる。一方でa)に加えて電源構成を変化させた際に達成された2030年の実質GDPがb点ということになる。この図では、電源構成を変化させた場合の経済効果はa点とb点の差になるというわけだ。

なお、ここで示したa点に該当する数字は、国家戦略室「エネルギー・環境に関する選択肢[概要]」(http://www.enecho.meti.go.jp/info/committee/kihonmondai/28th/28-1-1.pdf)の16頁にある自然体ケースの実質GDP(事務局が設定した外生変数に沿って各モデルで試算した結果であるため試算によってバラツキがあるが、609兆円~636兆円)に該当し、b点が各試算における2030年までに原発比率ゼロ%の場合(ゼロシナリオ)、15%の場合(15シナリオ)、20から25%の場合(20~25シナリオ)における実質GDPの数値にそれぞれ該当する。

2010年の実質GDPが512兆円程度であるため、自然体ケースでは2010年から2030年までの平均実質GDP成長率(年率)を0.9%から1.1%程度と見込んでいるということになる。ちなみに2000年から2010年の平均実質GDP成長率(年率)は0.8%だから、それよりもわずかに高めの実質GDP成長率が見込まれている。だが、この数字は想定に基づく値であり、2030年時点の自然体ケースの実質GDPが必ず2010年を上回る事を保証するものではないことに留意すべきだろう。

試算結果の概観

試算結果を概観する際には、”エネルギーと環境のみらい”の重要文書・データにある「経済影響分析結果一覧」が役立つ。この資料は各ケースの電源構成が【分析したシナリオの前提】として示されており、推計した結果がCO2排出量、GDP等、産業別影響等、電力価格等、光熱費等、就業者数等に分けて示されている。それぞれについて筆者がポイントとなると考える点を中心に見ていこう。

GDP等への影響

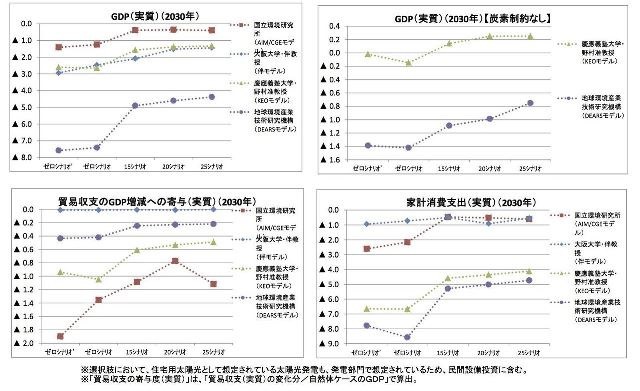

まずGDP等への影響を見ていく。資料では2020年時点及び2030年時点の自然体ケースの経済指標からの変化率という形で示されている。図表2は2030年時点の実質GDP(炭素制約あり・なし)、家計消費支出(実質)、貿易収支のGDP増減への寄与(実質)につき、2030年時点の自然体ケースとの変化率をまとめている。なお、「ゼロシナリオ」とあるのは2030年までに原発比率をゼロにした場合、「ゼロシナリオ’(ダッシュ)」とあるのは2020年までに原発比率をゼロにした場合である。

(資料)「経済影響分析結果一覧」(http://www.sentakushi.go.jp/database/#database1)から転載

結果を見ると、図表の一番左側に配置された2020年に原発ゼロを達成した場合(ゼロシナリオ’)の実質GDP押し下げ効果が最も大きく、原発比率が高まる程実体経済への影響はマイルドなものとなっている。つまり原発ゼロを早期に実施するほど経済への影響が大きいということが試算からは読み取れる。

ちなみに影響が最も大きい2020年に原発ゼロを達成した場合(ゼロシナリオ’)の場合の実質GDP押し下げ効果はマイナス7.6%からマイナス1.4%となるが、決して無視することができないインパクトである。

なお、試算結果のインパクトでばらつきが見られる理由は、各モデルで想定している電力の価格弾力性の違いや試算に含まれる省エネ投資の効果の大小が影響している。電力の価格弾力性が高ければ、わずかな価格上昇で大きな効果が見込めるため、炭素制約を満たすために必要な炭素税の上昇幅は少なくなる。

炭素税の上昇幅が少なければ経済への影響もわずかなものに留まるというわけだ。DEARSモデルの場合は日本のエネルギー価格上昇によって他国の生産量が増加するという効果(リーケージ)が考慮されていることが大きなインパクトをもたらす一因とされている。

図表2では炭素制約なし(CO2制約を満たすために炭素税を課さない)の場合の実質GDPへの影響を掲載している。電源構成のみを変化させ、炭素制約を満たすための炭素税引き上げを行わなければ実質GDPへの影響は、炭素制約を課した場合と比較して軽微となる。つまり原子力から新エネルギーへのシフトと炭素制約を満たすための炭素税付加という二つの原因がコストを押し上げることで、実質GDPを低下させるという事がわかるということだ。

さらに図表2では実質家計消費支出と貿易収支のGDP増減への寄与を掲載しているが、これらへの影響はマイナスとなっている。電気代や光熱費といった生活コスト増が家計の実質所得を押し下げることで消費を冷やし、電力価格上昇が資本コストを引き上げることで投資を冷やし、実質ベースの純輸出は実質GDPに対して赤字方向に寄与することが読み取れる。

産業別・世代別・地域別の影響

次に産業別、世代別、地域別の影響を考慮しつつ試算結果を見ていこう。これらについては4機関の試算の一つである慶應義塾大学野村准教授(KEOモデル)の試算資料(http://www.kojin.org/papers/Energy_co2_20120704.pdf)が分かり易くポイントを提示しており参考になる。

以下感想を交えつつ簡単に紹介しておこう。野村准教授の試算資料にある「分析結果のまとめ」をみると、世帯主年齢階層別の実質所得の減少効果は、若年層では原発ゼロの場合に20%という実質可処分所得の下落が生じるとの結果が得られている一方で55歳以上の世帯ではわずかな下落にとどまることが指摘されている。これは雇用減少による労働所得の低下(若年層では労働所得への依存度が大きいため効果が大きくなる)、電力価格上昇による実質可処分所得減少効果を反映している。

さらに産業別雇用への影響をみると、石炭製品、化学、紙パルプ産業、石油製品、非鉄といったエネルギー多消費産業へのマイナス効果が大きく(10%を超える生産低下と20%を超える総労働投入の減少)、一方で建設、精密機械、一般機械の生産・雇用が増加するとの結果が得られている。

しかし建設、精密機械、一般機械の生産・雇用増は省エネルギーや再生可能エネルギー振興に伴う投資に伴うものであり、これらの投資が十分になされることや、国内投資の比率が現状と大きく変わらないこと(輸入比率が高まらないこと)が前提であることに留意すべきである。

マクロの変化は数%だが、各産業セクターへの影響はマクロの変化と比較して一桁大きいものであること、言い換えれば、試算で想定されているような産業調整が進まない場合にはマクロへの影響はより大きくなることも留意点だろう。

地域への影響は、エネルギー産業の比重が高い県へのマイナス効果が大きい。試算結果は都道府県別の産業別付加価値構成(2009年)を前提とした場合、つまり産業別に得られた試算結果を都道府県別・産業別の付加価値構成で割り振った結果と考えられる。原発ゼロの場合は徳島県、山口県、鳥取県、福島県、大分県、山形県、千葉県といった地域で相対的に大きな負の影響が生じ、愛知県、沖縄県、長崎県などでは相対的に小さな影響との結果が得られている。

つまり電源構成の変化は、若年世帯から高齢世帯への所得再分配効果、エネルギー多消費産業からそうでない産業への所得再分配・雇用再配分効果、エネルギー多消費産業を多く抱える県からそうでない県への所得再分配という三つの再分配効果を伴いながら、マクロ変数として見てもマイナス効果につながることが試算からは読み取れるというわけだ。

電力価格・光熱費への影響

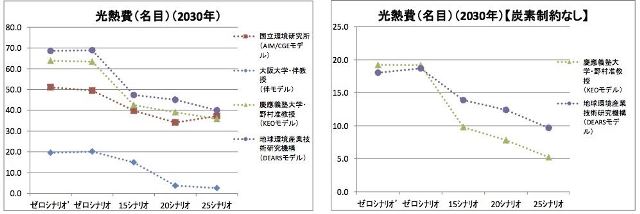

再び「経済影響分析結果一覧」(http://www.sentakushi.go.jp/database/#database1)に戻って電力価格及び光熱費への影響を見よう。図表3が結果だが、2030年の自然体ケースの電力価格からの変化率の形で記載されている。

(資料)「経済影響分析結果一覧」(http://www.sentakushi.go.jp/database/#database1)から転載

結果をみると、名目電力価格のインパクトは実質GDP等の場合と同じく2020年に原発ゼロを達成する場合が最も大きく、電源構成に占める原発比率が上昇するにつれインパクトは小さくなる。2020年原発比率ゼロの場合(ゼロシナリオ’)の電力価格は、2030年の自然体ケースの電力価格の1.8倍から2倍超との結果が得られている。そして炭素制約あり、なしの電力価格上昇の比較から、電力価格上昇の7割程度が炭素制約を満たすための炭素税上昇によるものであることもわかる。

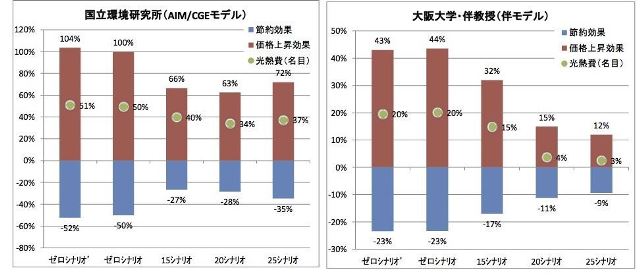

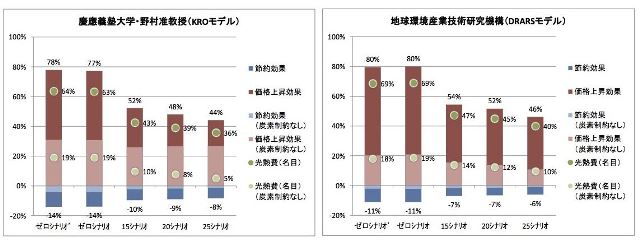

家庭の電気代・光熱費の上昇については、節約効果、価格上昇効果を分けた形で要因分析を行った結果が示されている。図表4では家庭の電気代への影響を見ている。

(資料)「経済影響分析結果一覧」(http://www.sentakushi.go.jp/database/#database1)から転載

結果を見ると、新エネルギーの低コスト化が進み、家計が十分な節約をすれば影響はより抑制されるが、基準となる参照ケースでも一定の節電を想定しているため、大きな節約効果を見込むのは困難であると考えられる。節約効果が2030年の参照ケースと比較して更に1割から2割弱進み、かつ化石燃料や新エネルギーを消費することによる電気代の上昇分や炭素制約を加味すると、原発ゼロシナリオの場合には参照ケースと比較して2倍の電気代を甘受する可能性があり、光熱費に直せば6割程度の上昇となる可能性があることがわかるというわけだ。

試算結果をどう考えるか

試算結果に基づけば、原発ゼロシナリオの場合は、想定されているシナリオの中では最も経済への押し下げ効果が大きく、それは世代間・産業間・地域間の所得再分配を伴いつつ進むことが読み取れる。インパクトの大小はあるものの、このような影響は15シナリオ、20~25シナリオでも同様である。

さて、本稿の前半部分で試算結果は将来予測ではなく、現状想定しうる前提条件を経済モデルに与えた上で得られた結果であることを強調した。試算結果を考える際には、前提条件を中心に試算結果のインプリケーションについて再考する必要があるだろう。以下では三つの留意点について指摘したい。

まず第一点目だが、試算には電力価格や光熱費が上昇することが家計の実質所得の低下や企業のコスト上昇を促し、それが消費や投資、輸出といった総需要を減らすことで経済にマイナスの影響を及ぼすというロジックが背後にある。そして家計や企業にとってのコスト上昇効果は脱原発を進めていくことでより大きくなるとの結果が得られている。この結果には原発の発電コストが火力や再生可能エネルギーの発電コストと比較して低いことが影響している。

試算の前提となっているコスト等検証委員会報告書(http://www.npu.go.jp/policy/policy09/pdf/20111221/hokoku.pdf)における原子力発電所の事故リスクへの対応費用は、総額が確定していないこともあって下限値としての設定(1kWhあたり0.5円(総額6兆円))となっており、その他費用を含めた原発の発電コストを8.9円/1kWhとしている。コスト等検証委員会報告書で見込まれていない除染費用や放射性廃棄物処理等にかかる費用、賠償費用が明らかとなれば、当然試算結果は異なった絵姿となる。

例えば日本経済研究センターでは、CGEモデルに基づいて原発にかかる費用がどの程度膨らんだら、原発を維持する場合に比べ「脱原発依存」(ここでの脱原発依存のシナリオは(1)今後原発を新設せず、(2)稼動後40年を経た炉から廃炉、(3)電源に占める原発依存度は2050年にゼロとし、2030年段階では15%、CO2制約を2030年時点で1990年比20%削減と設定した場合)が経済的に有利となるかを試算している(http://www.jcer.or.jp/policy/pdf/pe(jcer20120510-1).pdf)。

試算結果を見ると、CO2制約20%削減・再生可能エネルギー比率を2030年時点で10%とした場合の、原発維持と脱原発依存の経済への影響が同じとなる事故リスク対策費用は120兆円、CO2制約を同じとし、再生可能エネルギー比率を2030年時点で30%とした場合の原発維持と脱原発依存の経済への影響が同じとなる事故リスク対策費用は60兆円となる。日本経済研究センターは今後予想される事故リスクの対応費用を80兆円程度と試算しているが、これが正しいとすれば、事故リスク対策費用が60兆円を超える可能性も十分に考えられ、脱原発をすすめる方が経済へのマイナスのインパクトは大きいとは言い切れない。

第二点目については先に紹介したGDP等への影響(図表2)や電力価格(名目)、光熱費(名目)への影響(図表3)からも明らかなように、経済へのインパクトという意味では、原発をゼロにするといった直接的な電源構成の変化ではなく、電源構成の変化と同時に考慮されているCO2制約による電力価格・光熱費上昇を通じた影響の方がはるかに大きいことに留意すべきである。

大島堅一『再生可能エネルギーの政治経済学』(東洋経済新報社)でも述べられているように、わが国の温暖化対策がこれまで破綻をきたしてきたのは、原子力発電頼みの温暖化防止策が当初の目論見通りに進まなかったことが影響している。見方を変えれば東日本大震災が発生することで安全面・金銭面双方で原発の事故リスクが明確に意識され、原発ゼロに伴うCO2制約による経済的コストを今後引き受けるということは、これまでの政策のツケを国民が将来負担するということを意味しているわけだ。

温暖化防止策に関しては他国と比較してエネルギー効率が高いわが国(例えば米国はGDP単位あたりの一次エネルギー供給量で見て日本の2.1倍、中国は7.5倍である)で1990年比25%削減という目標にコミットし、対策を講じることが世界的な温暖化防止に対して合理的な方法なのかといった論点等も含めて再考の余地があるだろう。世界のCO2排出量の43%を占める米国と中国がCO2排出量削減に本腰を入れなければ世界的な温暖化防止は実効性を持たない。

むしろ日本の持つエネルギー効率の良さを技術移転といった形で他国に提供することで貢献するという方法もあるのではないか。試算結果から明らかであるのは、想定されている温暖化防止策にコミットしつつ原発ゼロを早期に進めることは経済負担が大きく、かつエネルギーコスト増を踏まえた大きな産業構造の転換や世代間・地域間の所得再配分効果を受け入れざるを得なくなるということである。

第三点目は、試算で想定されている発電コストについてである。試算の元となっているコスト等検証委員会報告書(http://www.npu.go.jp/policy/policy09/pdf/20111221/hokoku.pdf)では、別添4として諸外国の試算(OECD/IEA試算)との比較がなされている。諸外国については2030年の試算がないため、2010年時点の比較という形になっているが、社会的費用(政策経費・各種対策費)が上乗せされている原子力、火力のみならず再生エネルギーを含めた全ての電源についてわが国のコストは高い。特に太陽光、風力の諸外国との差は著しく、再生可能エネルギーの利用をすすめるための制度的・技術的な制約条件をクリアしていくことが必要である。

一方で試算結果からは、再生可能エネルギーについては2030年までに大幅な価格下落が実現せず、必要な投資に関する国産化率が現状よりも大きく減少し、加えて関連する大規模な設備投資が実現されない状況で再生可能エネルギーの比重を高めることに過度にこだわると電力価格や経済に対して悪影響が及ぶことが示唆される。

第二点目の留意点とも関係するが、過度な温暖化防止策と並行して原発の比重を下げ、再生可能エネルギーの比重を高めてしまうと、そのことがCO2の限界削減費用(炭素価格)を国際的にみて過大な水準にまで引き上げてしまう。

わが国の限界削減費用が国際的に見て過大な水準になれば、エネルギー多消費産業を中心に海外移転が加速することも考えられる。こうした形での海外移転が国内産業や雇用に与える悪影響は、産業の国際移転を織り込んだDEARSモデルを除く三つの試算では明示的に考慮されていないことにも留意が必要だろう。

拙速な判断を下す前に「知る」ことが重要

東京電力福島第一原子力発電所の事故により、我々は極めて明確な形で原子力に伴うリスクへの認識を新たにすることになってしまった。原発を稼働する際には高い安全基準を担保するためのコストが必要となる一方で、稼働を途中でストップする場合には過去の投資を回収するために別途コストがかかってしまう。

そして再生可能エネルギーを推進する場合でも、省エネルギーを推進する場合でもコストがかかる。これまで述べた点に加えて電力自由化やスマートグリッドの促進といった需給両面での電力コスト引き下げ策を通じて、将来予想される電力価格の上昇を抑制していくことが影響緩和にとっては必須である。

原子力への畏れと共に、本稿で取り上げた経済的な側面に加えて、気候変動への影響、エネルギー安全保障や安定供給の側面といった様々な側面を考慮して決断を下すのは容易なことではない。

本稿で取り上げた試算に関連する資料を見るにつけ、これまでの政府試算資料と比較して様々な情報が大量に開示されていると感じる(一方で新たな疑問も湧く)が、この点は評価すべきである。むしろ拙速な判断を下す前に大量の情報を(筆者も含め)咀嚼した上で「知る」ことが、月並みだがまず求められているように思えるのである。

プロフィール

片岡剛士

1972年愛知県生まれ。1996年三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング)入社。2001年慶應義塾大学大学院商学研究科修士課程(計量経済学専攻)修了。現在三菱UFJリサーチ&コンサルティング経済政策部上席主任研究員。早稲田大学経済学研究科非常勤講師(2012年度~)。専門は応用計量経済学、マクロ経済学、経済政策論。著作に、『日本の「失われた20年」-デフレを超える経済政策に向けて』(藤原書店、2010年2月、第4回河上肇賞本賞受賞、第2回政策分析ネットワークシンクタンク賞受賞、単著)、「日本経済はなぜ浮上しないのか アベノミクス第2ステージへの論点」(幻冬舎)などがある。