2016.07.22

子育て支援は「労働生産性・経済成長率・出生率」を高め「子ども貧困率・自殺率」を下げる

「子育て支援」(保育サービス・産休育休・児童手当など)は、社会にどのような影響をもたらすのか。それについては、「女性の労働参加が促される」「出生率が上がる」「子どもの貧困が減る」などの政策効果が期待されてきた。しかし、それらの政策効果をデータに依拠して統計学的に推定しつつ、それらの「相互影響関係」や「波及効果」を推定したり、他の政策と「効果の大きさ」を比較したり、といった広範な効果の実証研究は、管見のところこれまでなかった。

そこで筆者は、そのような広範な政策効果の研究を、試行錯誤しながら試みてきた。本稿では、その研究の最終的な成果を、できるだけコンパクトに紹介したい。(なお、この研究成果の詳細については、拙著『子育て支援が日本を救う――政策効果の統計分析』にまとめられている。)

子育て支援の効果とは

本研究は、日本・欧米を含むOECD28ヵ国の1980~2009年(主にはデータが揃いやすい2000年代)の国際比較時系列データを用いて、「どのような政策が、その国をどのように変えるのか」を分析したものだ。

その結果、日本を含む先進国での平均的な傾向として、「子育て支援(とくに保育サービス)は、その国の労働生産性・経済成長率・出生率を高め、子ども貧困率・自殺率を下げる」という傾向が見出された。また、「子育て支援以外の政策は、労働生産性などに対して効果がないか、あるいは、あったとしてもその範囲がかなり限定的である」ということも分かった。

さて、本研究で見出された先進国の平均的傾向は、「子育て支援(とくに保育サービス)は、労働生産性・経済成長率・出生率を高め、子ども貧困率・自殺率を下げる」というものだった。「労働生産性・経済成長率・出生率の低さ」や「子ども貧困率・自殺率の高さ」は、日本社会が今まさに抱えている問題だ。

すると、上記の平均的傾向が今後の日本でもある程度当てはまるとするならば、子育て支援が拡充されれば、日本での労働生産性・経済成長率・出生率が上がり、子ども貧困率・自殺率が下がると予測される。つまり、日本社会の抱えている問題が解決に向かうと考えられる。ここから、本研究の結論として、「子育て支援が日本を救う」という結論を導くことができる。

しかし、本研究にも限界や課題がある。

まず、方法の面での限界がある。本研究では、OECD28ヵ国1980~2009年の国際比較時系列データ(国レベル・パネルデータ)を分析するために、パネルデータ分析の一種である「一階階差一般化積率法推定」という分析方法を用いた。この方法は、因果効果を抽出する操作変数推定を組み込んでいるため、固定効果推定などの従来の分析方法よりも、さらに精緻に政策効果を推定できる。しかし、他の分析方法が完全無欠な方法ではないのと同様に、この方法もまた完全無欠な方法ではない。

たとえば、分析に用いる操作変数の適切性については、標準的な手続き(Sarganの過剰識別制約検定など)によってある程度のチェックはできているものの、完全なチェックは原理的に不可能であり、適切性に疑問を挟むことも可能だ。

また、データの面でも課題がある。本研究の分析は、主に2000年代のデータに基づいている。よって、そこで見られた傾向が、2010年代以降もどれだけ類似的に見られるかは不明だ。今後は、2010年代以降のデータも組み入れて、再分析をしていかなければならないだろう(注)。

(注)以上の分析方法の詳細については、『子育て支援が日本を救う』第2章を参照。

とはいえ、本研究は「一つの試み」としては多少の意義があると考えられる。少なくとも、「労働生産性」「経済成長率」「出生率」「子どもの貧困率」「自殺率」などの重要な社会指標に対して、子育て支援などの政策がどのように影響するのかについては、これまで分析が足りなかった。とくにそれらを包括的に検証した試みは、管見のところ前例がなかった。したがって本研究は、あくまで一つの試みにすぎないものの、これまでになかった試みとして、これからの日本の有権者・政治家・官僚の方々にとって一つの「参考資料」にはなるのではないかと思われる。

また、本研究の成果が、本稿(や拙著『子育て支援が日本を救う』)を通じてさまざまな研究者の目にとまれば、彼らは「もっと精緻な分析をしなければ」と思い立ち、さまざまな分析を新たに試みるだろう。そうすれば、それらの新たな分析結果がさまざまに公表され、より多くの「参考資料」が世に出ることになり、人々は、これまでよりも客観的な政策議論ができるようになる。本研究が、そういった未来を創っていくための一つのきっかけになればと願っている。

「保育サービス」の経済効果(2.3倍)は「公共事業」(1.1倍)よりも大きい

ここで、本研究の具体的な成果を、簡単に紹介しておこう。

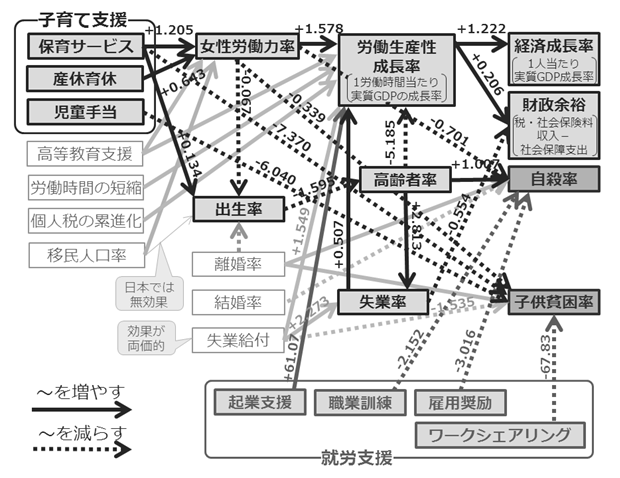

まず、本研究で得られた分析結果を一つのフローチャートにまとめると、図1のようになる(注)。この図での矢印は、「偶然では説明しがたい(=有意な)傾向」が見られたことを意味する。ただしそれは、「国や時期によって傾向はまちまちかもしれないが、平均して見ればこのような有意な傾向が見られた」ということにすぎない。そのため、たとえば「日本」だけ(あるいは「一部の時期」だけ)で見れば、逆の符号で有意な傾向が見られるかもしれないし、あるいは何も有意な傾向が見られないかもしれない(「出生率」と「自殺率」の分析ではデータが十分に豊富なのでその点をチェックできている)。これらの点は留意されたい。

(注)詳細は『子育て支援が日本を救う』第3~9章を参照。

図1 OECD28ヵ国1980~2009年のデータで見られた傾向

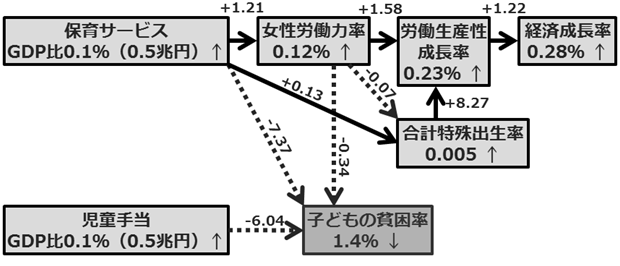

つぎに、図1で示された分析結果の一部を使って、「保育サービス」と「児童手当」の政策効果の一部をまとめると、図2のようになる(注)。

(注)「保育サービスが拡充されると女性労働力率が高まる」という傾向については、2000年代の日本の都道府県データでも示唆されている(『子育て支援が日本を救う』133頁参照)。また、「女性の労働参加が労働生産性の上昇に貢献する」という傾向については、2000年代の日本の企業データでも示唆されている(『子育て支援が日本を救う』103頁参照)。

図2 「保育サービス」と「児童手当」の政策効果の予測値(一部)

図2によれば、「保育サービス」をGDP比0.1%(0.5兆円)だけ拡充すると、経済成長率は0.28%ポイント増える見込みとなる。この0.28%のうち、数年以内に上昇する分は0.23%、数十年単位で長期的に上昇する分は0.05%と見込まれる(この短期/長期の区別はあくまで理論的な解釈による)。

乗数効果(経済成長率に対する政府支出の投資効果)で見ると、「保育サービス」の乗数効果は短期的には2.3倍となる。この数字は誤差が大きいので単純に比較はできないが、「公共事業」の乗数効果は1.1倍、「法人税減税」の乗数効果は0.5倍であることを考えると、「保育サービス」の乗数効果はそれらよりも大きいと期待できる。

他方で、「保育サービス」を0.5兆円分拡充すると、子どもの貧困率は数年以内に0.8%減る見込みだ(さらに、「児童手当」0.5兆円分拡充と合わせれば、子どもの貧困率は1.4%減る見込み)(注)。

(注)なお、子どもの貧困が減ることは、長期的には、経済成長率の上昇にもつながると考えられる(『子育て支援が日本を救う』の41頁と198頁を参照)。

このように「保育サービス」は、経済成長だけでなく、子どもの貧困の解決にもつながると見込まれる(注)。右派が求める経済成長と、左派が求める貧困連鎖予防の、両方に対して「保育サービス」は貢献することができる。つまり、「保育サービス」は、右派と左派の合意点になりうるのだ。そこから、苦境にあるこの日本社会を救う道が、拓かれていくのではないかと期待できる。

(注)「保育サービス」「児童手当」以外の政策の効果の予測値については、『子育て支援が日本を救う』第9章を参照。

財源は相続税などの「小規模ミックス」で

では、財源はどうするのか。1兆円や数兆円規模の財源であれば、「相続税の拡大」「資産税・所得税の累進化」「被扶養配偶者優遇制度の(低所得世帯への)限定」などを小規模ずつで組み合わせることで、十分に現実的に確保できると考えられる。

たとえば、「相続税の拡大」については、基礎控除額(現在は3000万円+600万円×法定相続人数)を仮に「配偶者2000万円+子ども一人当たり100万円」へと引き下げて、税率(現在は10~55%)を仮に「一律20%」とすると、年間「平均約2.8兆円~最大約7.9兆円」の税収増が見込まれる。税率を累進化すれば税収増をさらに増やすことも可能だ。

相続税拡大については、「タックスヘイブンへの資産国外逃避」「中小企業事業継承」「国際的二重課税」についての問題も指摘されているが、法的に適切に対処することで問題を小さくすることは可能だろう。また、「投資減少」という問題も指摘されているが、(投資行動が活発な)超富裕層においてはむしろ減税となるため、投資はむしろ増えるかもしれない。

また、「資産税の累進化」については、仮に「純資産総額が1億円以上の世帯」(267万世帯)から一世帯当たり毎月3万円を追加徴収すると、年間「約1.0兆円」の税収増が見込める。

さらに、「被扶養配偶者優遇制度(所得税・住民税の配偶者控除・配偶者特別控除と国民年金・健康保険の被扶養配偶者保険料免除)の限定」については、被扶養配偶者の優遇対象世帯を「世帯年収下位70%(世帯年収約800万円以下)の世帯」のみに限定すれば、年間「約1.1兆円」の税収増が見込める。103万円・130万円などの壁を無くすために控除額をなだらかにすることも、制度設計によっては可能だろう。

以上の3つの財源策をそのまま組み合わせれば、年間合計「約4.9~10.0兆円」の税収増が見込める。したがって、3つの財源策を、そのままの規模ではなく、ごく小規模ずつで組み合わせれば(小規模ミックス)、1兆円や数兆円の財源は十分に現実的に確保できるだろう。小規模ミックスであれば、制度変更の副作用リスクを分散できることもメリットだ(注)。

(注)以上の財源策の詳細は、『子育て支援が日本を救う』第10章を参照。

このように財源が確保できるとなれば、あとは私たちの「選択」の問題となる。つまり、有権者・政治家・官僚が超党派で、「(保育サービスなどの)子育て支援を拡充するかどうか」について、熟議し、合意形成するだけだ。これからの日本社会が苦境から救われるかどうかは、その合意形成にかかっているといえるだろう。

プロフィール

柴田悠

京都大学大学院人間・環境学研究科准教授。1978年生まれ。京都大学総合人間学部卒、京都大学大学院人間・環境学研究科修了。博士(人間・環境学)。日本学術振興会特別研究員、同志社大学准教授、立命館大学准教授を経て現職。著書に『子育て支援が日本を救う――政策効果の統計分析』(勁草書房、2016年)、共編著に『ポスト工業社会における東アジアの課題』(ミネルヴァ書房、2016年)、共著に『Labor Markets, Gender and Social Stratification in East Asia』(Brill、2015年)、『変革の鍵としてのジェンダー』(ミネルヴァ書房、2015年)、『比較福祉国家』(同、2013年)など。