2018.06.25

「日本の子どもは知識があるが、応用力がない」というのは本当なのか?

はじめに

シノドス編集部より、「『日本の子どもは知識があるが、応用力がない』という俗説は本当でしょうか」という質問をいただいたので、私に答えられる範囲で回答します。

まず確認しておくことは、「日本の学校教育は知識の詰め込みに偏っており、これから必要なのは自ら学ぶ力(あるいは活用する力)だ」といった言説は、少なくとも30年以上前から存在するという点です。すでに1987年の臨教審答申に、知識の詰め込みを止めて子どもの主体性を活かした学びに変えていかなければならないという主張が見られます(注1)。

そもそも、こうした言説の多くは確たる根拠なく語られてきました。「応用力」(あるいは「活用する力」「生きる力」「確かな学力」「自ら学ぶ力」・・・)というのは、それだけでは何を指しているのかよくわからない曖昧な言葉です。そんなものが「ある」、あるいは「ない」ことを示すのは困難です。

2000年頃から、この状況にちょっとした変化が訪れます。OECDが実施する国際学力調査PISA(Programme for International Student Assessment)や全国学力・学習状況調査が、「日本の子どもは応用力がない」という言説と併せて語られるようになってきたのです。とくにPISAの影響は大きく、これからの社会で必要とされる「知識を活用する力」を測る調査であるとして、『PISA型学力』という言葉さえ生まれました。

2006年から行われている全国学力・学習状況調査にも、従来型の知識を問うA問題と、PISAを意識した活用する力を問うB問題が設けられました。そして、全国学力・学習状況調査の結果については、毎年のように「応用力に課題がある」と報道されています(注2)。

しかし、PISA(あるいは全国学力・学習状況調査)から本当に「日本の子どもは知識があるが、応用力がない」と言えるのでしょうか。私は、PISAや全国学力・学習状況調査の現状から日本が学ばなければならないことは他にあると見ています。以下では、PISAの概要を紹介し、そこから日本が学べることについて述べたいと思います。

2.PISAは何を測ろうとしているのか

PISAに限らず、学力調査に関する議論は、どうしても平均点に目が向きがちです。しかし、まず確認すべきは、その学力調査がどのような目的を持ち、何を、どのように測定しようとしているのかという点です。

PISA調査は、世界各国の教育を共通の枠組みに基づいて比較するために、OECDが実施する国際教育インディケータ事業の一環として、2000年から開始された学力調査です。3年おきに実施されており、読解リテラシー(Reading Literacy)、数学リテラシー(Mathematical Literacy)、科学リテラシー(Scientific Literacy)の3領域を調査しています(注3)。

年度ごとに主たる調査領域が決まっており、2000年は読解、2003年は数学、2006年は科学、2009年は読解・・・という順序で変わります。主たる調査領域はすべての参加者が受験するのですが、それ以外の領域は全員が受験しているわけではありません。こうした事情もあって、綿密に成績の変化(Trends)が検討できるのは、9年ごとになります。

PISAの目的は、「各国の子供たちが将来生活していく上で必要とされる知識や技能が、義務教育終了段階において、どの程度身についているかを測定すること(注4)」です。「将来必要とされる知識や技能」といっても、具体性に欠けるので、ここではテスト項目を確認してみましょう。国立教育政策研究所のウェブサイトで、PISAのテスト項目の具体例を見ることができます(注5)。

テスト項目を見ると、まず気付くのは、紙ではなくコンピュータを使ったテストだという点です。PISAは2015年から紙ではなく、コンピュータを使ったテストに移行しました。次に、課題文がかなり長く、課題が生じた文脈が示された上で、解決策を検討させようとしていることもわかると思います。ここからPISAのいう「将来生活していく上で必要とされる知識や技能」とは、現代の実生活で生じる課題に対処する能力なのだろうと推測できます。

なお、PISAの3つの調査領域のうち、日本で学校教育を受けてきた人がもっとも戸惑うのは、おそらく読解リテラシーです。詳細については、読解リテラシーのテスト項目(注6)を見てほしいのですが、日本の国語教育でおなじみの登場人物の気持ちを想像する読みは、PISAでは必要とされていません。この点については、有本氏の論考をご参照ください(注7)。

PISAのテスト項目は、項目反応理論(注8)というテスト理論に則って作成されており、個々のテスト項目に難易度が設定されています。そのため、PISAが何を測っているのかを知りたいときは、難易度の高いテスト項目を検討するのも一つの手です。ちなみにPISA2015の場合、「持続的な養殖漁業」の問1がもっとも難易度の高い項目になります。

さらにPISAでは、社会調査に基づいた標本抽出が実施され、両親の学歴、職業、家庭の文化的資源といった子どもたちの社会的背景に関する指標や、学校環境に関する情報を質問紙調査で調べています。

そのため、参加国のすべての子どもを調べずとも、各国の成績と家庭環境・学校環境の関連を知ることができます。加えて調査に関する情報は、すべてOECDのサイトからアクセス可能で、個票に至るまで自由にダウンロードできます(注9)。ですから、PISAの設計に疑義があれば、第三者が検証することも可能です。

このように、PISAは教育測定と社会調査の技法を踏まえ、丁寧に作成された学力調査です。しかし、あくまで国同士を比較するための調査なので、そこからわからないこともたくさんあります。

たとえば、PISAから「○○をすれば学力が上がる」といった因果関係を読み取ることは容易ではありません。何より重要なことは、 PISAで測定される能力は、あくまでOECDが考える「これから必要とされる能力」に過ぎないという点です。日本の学校教育が育てる能力が、PISAが測定する能力と同じでよいのかどうかは、別途検討しなければなりません。

3.日本のPISAの成績は低いのか

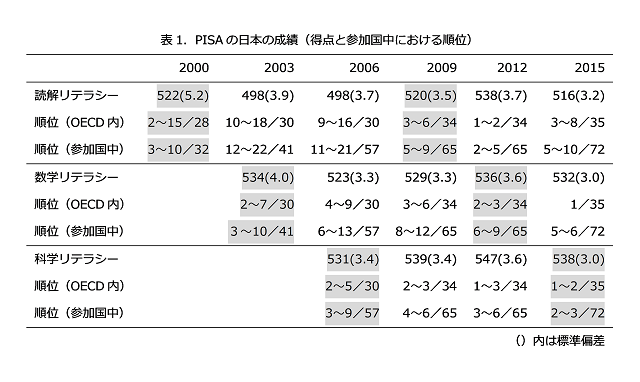

それでは、日本の子どもたちのPISAの成績は他国と比べて劣るのでしょうか。表1は、これまでのPISAの日本の成績と、参加国中における順位を示したものです。

なお、PISAの得点には推定に伴う誤差が生じるため、順位は2~5位のように幅をつけて示しています。こうした誤差を省略する報道を見かけることがありますが、適切な情報の提示の仕方とは言えません。また、網掛け部分は、主たる調査領域になった時の成績です。得点は最初に主たる調査領域となった時のOECD加盟国の平均点を500として調整されています。

表1からわかるように、PISAの日本の成績は、決して低くありません。むしろ好成績と言ってよいくらいです。PISA2003やPISA2006の読解リテラシーの低下は、学力低下として大いに騒がれましたが、このときの読解リテラシーは主たる調査領域ではなかったこと、得点の推定に問題があった可能性が指摘されている(注10)ことを考慮すれば、そこまで気にする必要はないと考えます。

4.まずは現状を把握するために

PISAを見る限りは、日本の子どもたちの成績は決して低くありません。むしろ問題は、PISAから情報を十分に引き出せず、おかしな教育政策を実行する教育行政や、そのおかしさを批判的に検討できないメディアの側にあります。その典型的な例が、全国学力・学習状況調査です。

国立教育政策研究所の全国学力・学習状況調査の情報をまとめたサイト(注11)を見て不思議に思うのは、正答例の解説や授業アイディア例が豊富に掲載されている一方で、もっとも肝心な「テスト全体として、どのような能力を測るのか」に関する説明がないという点です。

このサイトには、教育測定や社会調査に基づいた、テストの質や調査設計に関する統計的な分析もほとんど掲載されていません。A問題は知識を問い、B問題は活用する力を問うと言いつつ、その裏付けがないのです。データも公開されていないので、第三者がテストの質を論じることもできません。

毎回数百ページに及ぶTechnical Reportが作成され、データも公開されるPISAと比べると、両者の差は明らかです(注12)。全体として何を測っているのかよくわからず、質も定かではない学力調査の結果をもとに、毎年メディアが都道府県の平均点を強調するのですから、学校や教育委員会が混乱するのも無理はありません。

以上を踏まえて、「『日本の子どもたちは知識があるが、応用力がない』というのは本当なのか」という問いに対する答えをまとめてみましょう。こうした問いは、30年以上議論されてきたテーマではありますが、使われている言葉が曖昧すぎて、根拠を見いだすことは困難です。PISAや全国学力・学習状況調査が引き合いに出されることもありますが、前者から日本の子どもの成績が低いとは言いがたいですし、後者はそもそも何を測っているのかよくわかりません。

むしろ、PISAや全国学力・学習状況調査を検討する中で見えてくるのは、問題があるのは日本の子どもではなく、いい加減に教育を論じる大人たちの方ではないかということです。闇雲に教育を変えようとするのではなく、まずは、PISAで利用されているような、日本の現状を把握するために必要となる、教育測定や社会調査を学ぶことから始めるべきだと思います。

注

(1)小針誠,2018,『アクティブラーニング』講談社現代新書,pp.177-179。

(2)たとえば、http://www.sankei.com/life/news/170828/lif1708280036-n1.html

(3)Reading Literacyは「読解力」と訳されるのですが、日本語の「読解力」と混同してしまう方が多いと感じます。そこで他の調査領域と揃えて、読解リテラシーと訳しています。

(4)国立教育政策研究所編,2017,『生きるための知識と技能6』明石書店,p.39。

(5)リンク先はpdfです。http://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/pdf/2015/04_example.pdf

(6)リンク先はpdfです。http://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/pdf/pisa2012_examples.pdf

(7)https://berd.benesse.jp/berd/center/open/berd/backnumber/2006_06/fea_arimoto_01.html

(8)項目反応理論については、たとえば光永悠彦,2017,『テストは何を測るのか-項目反応理論の考え方-』ナカニシヤ出版を参照してください。

(9)https://www.oecd.org/pisa/data/ PISAのTechnical Reportもここからダウンロードできます。

(10)http://www.edmeasurement.com.au/_publications/margaret/Issues_in_large_scale_assessments.pdf

(11)http://www.nier.go.jp/kaihatsu/zenkokugakuryoku.html

(12)この点については、川口俊明,2017,「学力調査をとおした「統制」を論じるだけでなく」『教育』No.862,pp.36-45も参照してください。

プロフィール

川口俊明

福岡教育大学教育学部准教授。大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程修了。専門は教育学・教育社会学。日本の学力格差の実態を明らかにするため、学力調査の分析や学校での参与観察調査をしています。

著書に『全国学力テストはなぜ失敗したのか』(岩波書店)、主な論文に、「教育学における混合研究法の可能性」『教育学研究』78(4)、 pp.386-397、「日本の学力研究の現状と課題」『日本労働研究雑誌』53(9)、 pp.6-15など。