2013.12.27

「多様で丁寧な」を目指す大学入試改革とは?――何が必要で可能なのか

政府の教育再生実行会議が2013年10月31日に提出した第四次提言「高等学校教育と大学教育との接続・大学入学者選抜の在り方について」が、広範な社会的注目を集めたことは周知の通りである。提出に先立って毎日新聞が10月11日付朝刊において「国公立大 2次の学力試験廃止 面接や論文に 人物重視 教育再生会議検討」と報じたこと(*1)を一因として、かなり誤った形での注目や議論が広がっていることは憂慮すべきだ。

まず確認しておくべきは、上記の第四次提言では「2次の学力試験廃止」を謳っているわけではない。毎日新聞の記事は、下村文科相への単独インタビューに基づいたものであり、同日に開催された会見でも文科相は言葉を濁しているが、提言の本文には「各大学が個別に行う学力検査については、知識偏重の試験にならないよう積極的に改善を図る」との記載がある。文科相個人の意向がいかなるものであれ、提言自体は個々の大学が実施する入学試験において学力試験の廃止を要請してはいない。

ただし、第四次提言においては、「各大学は、学力水準の達成度の判定を行うとともに、面接(意見発表、集団討論等)、論文、高等学校の推薦書、生徒が能動的・主体的に取り組んだ多様な活動(生徒会活動、部活動、インターンシップ、ボランティア、海外留学、文化・芸術活動やスポーツ活動、大学や地域と連携した活動等)、大学入学後の学修計画案を評価するなど、アドミッションポリシーに基づき、多様な方法による入学者選抜を実施し、これらの丁寧な選抜による入学者割合の大幅な増加を図る。その際、企業人など学外の人材による面接を加えることなども検討する」とも記載されており、「多様」で「丁寧な」入学者選抜の実施を各大学に奨励していることも事実だ。この点が「人物評価」という単純化されたキーワードで流通している。

そして、第四次提言のもうひとつの主眼は、高校在学中に基礎レベルおよび発展レベルの達成度テストを実施し、前者については複数回の受検を、後者については1点刻みでなく段階別に結果を示すことを提唱しているということである。これらの達成度テストにおいて学力水準を把握した上で、個別大学は上記の「多様」で「丁寧な」選抜を実施するということが、第四次提言の基本構造である。

この第四次提言提出後、中央教育審議会の高大接続特別部会および高等学校教育部会において、その提言の実現に向けての審議が繰り返されている。その中では、どの科目までを達成度テストに含めるか、多様な高校学科の間で共通の達成度テストを実施してよいか、といった具体的な検討が進められている。

(*1)http://mainichi.jp/journalism/listening/news/20131011org00m040001000c.html

改革の力点はエリート大学にある

こうした現状を押さえた上で、今回の第四次提言にはいかなる意味があり、どのような帰結をもたらすのかについて考察を加えてみたい。

その際のステップボードとして、2013年12月16日付日本経済新聞掲載の、「理想より歴史を見よ」と題された天野郁夫氏の記事を参照する。この記事で天野氏は、1971年に提出された中央教育審議会答申(いわゆる「四六答申」)において、過度の入学試験依存を打破するために、「(1)調査書を選抜の基礎資料とする(2)高等教育に必要な基礎的な能力・適性を測る「共通テスト」を開発・実施する(3)各大学の入学試験は専門分野の学習に必要な科目に限る(4)「論文テストや面接」を「総合的な判定」の資料とする」という、「包括的な、それゆえに極めて理想主義的な」、今にいたる改革構想の原型がすでに提出されていた、とする。

そして、この改革構想はその後、共通一次試験および大学入試センター試験や、推薦入試・AO入試の普及という形で実施されてきているが、それらはいずれも「行き詰まりの様相を呈している」と天野氏は述べる。

その中で今回提出された第四次提言は、「いずれも既視感の強い、40年余り前の改革構想の枠を大きく超えるものではない」内容であり、それゆえに「改革の歴史的経験」を踏まえて慎重に審議されることが必要であるということが天野氏の見解である。

こうした天野氏の理解は大筋で正しいと考えるが、ひとつ補足しておくべきは、今回の第四次提言が、共通一次試験やそれに次ぐ大学入試センター試験といった共通テストの導入後にむしろ強化・確立されてきた、入試難易度に基づく大学間の階層構造や、あるいはその頂点付近に位置づく「難関大学」の入学試験に対する問題意識から発していると考えられることである。

確かに過去数十年にわたり、「マス選抜」(中村高康『大衆化とメリトクラシー』東京大学出版会)としての推薦入試・AO入試は普及を遂げてきた。平成12年度から平成24年度までの間に、一般入試による入学者は全体の65.8%から56.2%へと約10ポイント減少し、代わって推薦入試は31.7%から34.8%へ、AO入試は1.4%から8.5%へと、いずれも増加している。そして推薦・AO入試による入学者割合は、私立大学ほど・入試難易度が低い大学ほど・定員割れしている大学ほど高い。

すなわち、大学間の階層構造において、相対的に下位に位置づく大学ほど推薦・AO入試の活用度は高いのであり、とくに90年代以降の大学進学率上昇のもとでの「大学大衆化」=「マス化」を引き受けてきた大学層で推薦・AO入試が広がっている。

これを言い換えれば、階層構造の上位に位置づく大学の「エリート選抜」においては、いまだ学力試験による一般入試が支配的であり、これらの大学ではむしろできるだけ学力水準が高い入学者を早期に確保するための補助手段として推薦・AO入試が実施されている場合が多いのである。

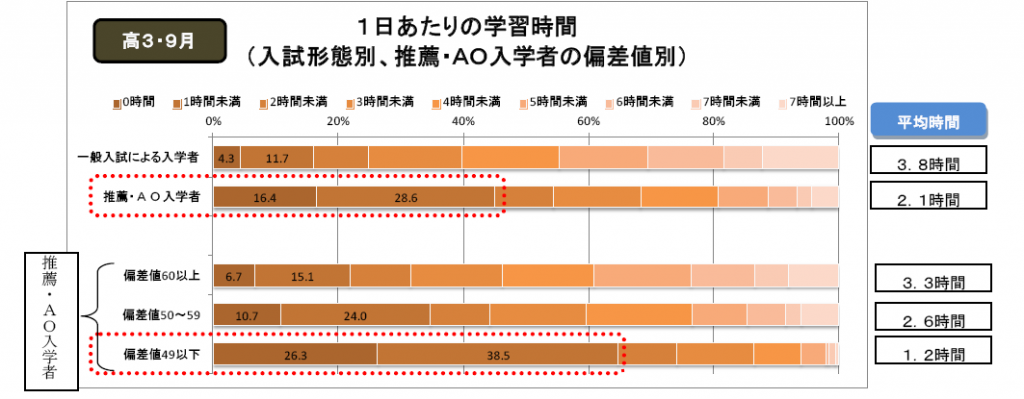

たとえば、ベネッセが実施した調査によれば、推薦・AO入試での入学者の中で、大学偏差値によって高校時代の勉強時間には大きな差がついている(図1)。

このように、階層構造の上部においては、いわゆる「受験学力」の支配はいまだに強固である。そして、今回の第四次提言は、この上位大学のあり方をゆるがすことを主眼としているということが、天野氏の言う「既視感」ばかりではないインパクトを社会に及ぼしている背景となっていると考える。

むろん提言では、階層構造内での大学の位置づけに直接に言及しているわけではない。しかし、たとえば「大学は、その多様性を踏まえ、第三次提言で述べた社会的役割等の明確化の取組や建学の精神等を基に、例えば、次のような教育機能の強化を図る。国は、組織的な教育改善を行う大学を積極的に支援する。 ・新たな価値を生み出し、世界に発信する力を備えたグローバル人材の養成 ・幅広い教養を身に付けた知識基盤社会を担う人材の養成 ・我が国の強みや成長につながるイノベーション創出を担う人材の養成……」といった表現からも、第四次提言がどちらかといえばエリート的な大学の改革強化に力点を置いていることが読み取れる。

「1点刻み」ではない「多様で丁寧な選抜」の導入というメッセージは、現状で「1点刻み」の選抜を実施している難関大学に向けて発されたものであり、その意味で、「過去の歴史的経験」をある程度踏まえた提言とみなすこともできる。

「多様で丁寧な」入学者選抜は行われるのか

それでは、この第四次提言は、その意図通り、「エリート大学」の入学者選抜に対して大きな変革をもたらすものとなりうるだろうか。以下では、入試の変革が大学にとって可能なのか、そして、それは高校生にとって望ましい変化なのか、という二つの側面から検討を加えよう。

まず、大学、とくに上位層の大学にとって、「多様で丁寧な」選抜は可能か。それを危うくする要素として、以下の三点があげられる。

第一に、すでにさまざまな議論がある通り、入学試験を大学の職員ではなく教員が担当する度合いが高い日本において、多数の入学志願者に対して「多様で丁寧な」選抜を実施する余裕と力量があるのかということが最大の疑問である。

東北大学や九州大学ではすでにAO入試が実施され、東京大学でも推薦入試を実施予定であることが公表されているが、それは入学定員のごく一部にとどまるものである。米国の大学では専門性をもつアドミッションズ・オフィス職員が時間をかけて書類選考を実施しているのに対し、教育研究を本務とするはずの大学教員が多大な労力を入学者選抜に注がねばならないとすれば、本末転倒であることは言うまでもない。かといって、運営費交付金が削減され続けている国立大学、厳しい経営状況にある私立大学が、入学試験に専従する職員を大幅に増加させることが、容易に可能であるとも思われない。提言の実現可能性のかなめとなるこの部分が解決されない限り、「多様で丁寧な」選抜は画餅に帰すであろう。

第二に、本稿の冒頭で確認した通り、提言は大学が学力試験を実施することを否定していないが、この点について各大学の自由度が残されているならば、とくに上位層の大学は独自の学力試験を実施し続けると予測される。

この点については、過去に共通一次試験が導入された際に、当初は学力試験は一次のみとされ、各大学では二次試験を実施しないという方向性が政策的に打ち出されていたにもかかわらず、実際には各大学が学力試験を実施し続けていたという、天野氏の言う「歴史的経験」を参照する必要がある。「難関入試を突破した」学生を擁していることが、過去長きにわたって上位大学の重要なアイデンティティとなってきた現状のもとで、それを揺るがす変革を実現するためには、よほど強力な強制が必要であるし、そうした場合も大学側から多大な抵抗がなされるだろう。

第三に、これもしばしば指摘されている通り、学力試験の点数により合否を決めることがもっとも「公平」であるという考え方が社会全体に根強い中で、威信の高い大学においても学力以外の選抜基準が採用されることになれば、大学のみならず社会全体からの批判も強まると考えられる。入学時点での「学力」面での公平性の基準を緩めることを、入学後の成績等で補うことも考えられるが、大学在学中の成績判定の厳格化はまだ緒に就いたばかりであり、「入るは易く出るは難い」大学像が社会に根付くには、まだ長い道のりを要するであろう。

これらの点から、大学が「多様で丁寧な」入学者選抜を広範囲の受験者に対して実施することは、まず現実的に考えて可能性に乏しいと言わざるをえない。

高校生に望ましい改革ですらない

では、もし仮に、以上のハードルを乗り越えて、第四次提言に即して「面接(意見発表、集団討論等)、論文、高等学校の推薦書、生徒が能動的・主体的に取り組んだ多様な活動(生徒会活動、部活動、インターンシップ、ボランティア、海外留学、文化・芸術活動やスポーツ活動、大学や地域と連携した活動等)、大学入学後の学修計画案」などを多面的に評価する入試改革を大学が大幅に実施するようになったとすれば、それは高校生にとって望ましいことといえるだろうか。この点に関しても、以下の2つの側面から疑問がある。

第一に、前掲の諸基準を、表面的・形式的に満たそうとする高校生の行動が活発化すると考えられる。

すでに中学から高校への進学に関して、内申書の記載内容をよいものとするために生徒会に立候補する、ボランティアに参加するといった例が多々報告されているが、同様のことが高校から大学への進学に関しても発生すると考えられる。そのような行動につけこむ形で、入試を有利にする諸活動をビジネスとして提供する業者も多数出現するおそれがある。さらには、論文や学修計画案などは、受験者本人以外の、高校教員や業者のさまざまな介入を反映したものとなるおそれもある。そのような、選抜を功利的にかいくぐろうとする行動を誘発することにより、むしろ高校までの学校段階における教育が頽廃する危険すらある。

第二に、もし表面的・形式的なものでない場合も、上記の多様な評価要素を首尾よく達成できるか否かには、高校生の家庭がもつ諸資源――経済的・文化的・時間的・社会関係的資源――が、強く影響する結果になると推測される。

とくに、海外留学、文化・芸術活動、スポーツ活動などに関しては、幼少期から家庭が習い事や語学などの学校外教育にどれほど投資したかによって大きく左右される。むろん、現行の入学者選抜で重視されている学力に関しても、家庭の諸資源の多寡と明確に相関していることは、教育社会学のこれまでの実証研究が、くり返し指摘してきた。しかし、それ以外の総合的な評価になればなるほど、社会経済的な不平等がいっそう強く痕を残すことになることが危惧される。

以上の2点により、「多様で丁寧な」入学者選抜は、高校生にとって望ましいことですらない可能性は強い。

変革のための生産的な議論を

さて、以上のように述べてきたからには、筆者は第四次提言に対してさぞかし反対なのだろうと読者は思うかもしれない。ところが、あながちそうでもないのである(苦笑)。むろん、ここまで説明してきたように、提言がそのまま実行可能だとも、曇りなく望ましいことだとも考えているわけではない。筆者自身の提案は、提言の問題意識は尊重した上で、その問題点をできるだけ除去し、不足している新たな発想を加えて、できるだけ実行可能なものに改良することにある。

まず、段階別の達成度テスト(発展レベル)は支持する。ソフトランディングを考えるならば、現行の大学入試センター試験の結果を、点数ではなく大括りな段階別に示すだけでもよい。その上で、各大学の入学者選抜は、学部別に、当該学部の専門分野に即したこれまでの実績のエビデンスと、当該学部の専門分野に関連する内容の記述式(論文形式)の試験へと変革することを、一定の強制力をもって推奨する。

もちろん、高校段階では当該の専門分野を学習していない場合が大半であろうから、記述式の試験においては、専門知識をどれほど記憶しているかを問うのではなく、その専門分野を学ぶ上で求められる思考スキルを見ることができる問題を、高校での学習範囲に配慮しつつ出題する必要がある。

たとえば社会学であれば、高校の世界史・日本史や政治経済で学ぶ内容を活用しつつ、近現代社会の諸問題について考察するような問題や、提示されたグラフや表を読み解いて考察するような出題が考えられる。採点は評価基準を明確化した上で複数の教員で行い、教員間の点数の平均をとるか、教員間で大きく差が出る場合は採点の根拠を合議する。なお、記述式の試験に加えて、高校段階ですでに当該分野に関連する実績-探求学習や卒業研究における成果、専門高校等で取得できる資格など-があれば考慮する。

この方式の利点は、高校で学ぶ内容→入学者選抜→大学で学ぶ内容の合致・接続に配慮していること、「人物」ではなく知的な側面に限定することで家庭背景から生じる不平等を軽減しようとしていること、選抜における一定の簡略性を確保し、大学教員にも評価可能な試験内容にしようとしていること、それらによって社会の「公平」観とできるだけ抵触しない内容の選抜にしようとしていることにある。

この案についても、問題点や、さらなる改良の余地はあるだろう。重要なのは、理解できる面のある問題意識から発する政策提言に対して、頭から否定・反発することでもなく、「どうせ失敗するさ」と生暖かくスルーすることでもなく、唯々諾々と仰せに従うことでもない。何が必要で可能なのかを、それぞれの立場から提案し、現状をできるだけ改善してゆくことのはずだろう。

現状のいわゆる「学力」とは、数字や言語などの記号をいかに素早く操作できるか、こまごまとした知識をいかに要領よく記憶し適宜吐き出すことができるかを意味している。そうした学力は、今後ますますコンピュータやインターネットに代替されてゆくはずである。もっと複雑な事象について、自分で考え、それを表現することができる力、高校までの学びを大学での専門分野の勉学に実質的に結びつけることができる力をこそ、きちんと確認する入学者選抜が必要だと考える。上記の提案は、そうした発想からのものである。

さらに、「学力」であれ「人物」 であれ、誰が優れ誰が劣るか、という垂直的な軸の目盛のどこかに若者を配列する基準という性格が強い。選抜の排除性を弱めるには、その垂直の軸を可能な限り90 度回転させて、水平に近づけることが必要だ。相互に質的に異なるものとして並列する、各学問分野に即した思考スキルを把握するための入学者選抜にしてゆくことは、その点でも有効だろう。それによって、強固に成立してしまっている日本の大学間の鋭く尖った階層構造を、できるだけなだらかな形へと変えてゆきたい。

これまでのやり方に固執していても、ただ大胆なだけの変革を粗雑に導入していても、同じく未来はない。いま何が必要で可能か、この問いのみに焦点化した、生産的な議論と試みが広く湧き起こることを期待する。

サムネイル「大隈講堂 早稲田大学」Satoshi Kobayashi

プロフィール

本田由紀

東京大学大学院教育学研究科教授/日本学術会議連携会員。

東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学。博士(教育学)。日本労働研究機構研究員、東京大学社会科学研究所助教授等を経て、2008年より現職。専門は教育社会学。主な著書に、『若者と仕事』(東京大学出版会)、『多元化する「能力」と日本社会』(NTT出版、第6回大佛次郎論壇賞奨励賞)、『「家庭教育」の隘路』(勁草書房)、『軋む社会』(河出文庫)、『教育の職業的意義』(ちくま新書)、『学校の「空気」』(岩波書店)、『「ニート」って言うな!』(共著、光文社新書)、『大卒就職の社会学』(編著、東京大学出版会)、『労働再審1 転換期の労働と〈能力〉』(編著、大月書店)ほか。