2013.09.05

アフガニスタン戦争とアメリカ ―― アメリカ国内政治の展開を中心に

米国にとってのアフガニスタン戦争

2001年9月11日の米国同時多発テロ事件(9.11テロ事件)を受け、米国を中心とする北大西洋条約機構(NATO)は2001年10月にアフガニスタン戦争を開始した。当時の共和党ブッシュ政権が同戦争を米国本土が攻撃を受けた9.11テロ事件の報復と位置づけたということもあり、同戦争に対する米国内の支持は圧倒的なものであった。ブッシュ政権のイラク戦争を批判することで2008年大統領選挙での勝利をたぐり寄せ、2009年に大統領に就任した民主党のバラック・オバマもアフガニスタン戦争を「必要な戦争」であると強調し、テロ政策にとっての同戦争の重要性を再確認した。

しかし戦争開始から10年以上が経過した2013年現在、このアフガニスタン政策を取り巻く状況は大きく変容しつつある。アフガニスタンでの軍事作戦に対する米国民の支持は低下し、また同戦争を「誤りであった」とする米国民の声も大きくなっている。連邦議会においても、アフガニスタンからの早期撤退を求める声が民主・共和の両政党から上がっている。

このような変容を「軍事力で相手を制圧することは得意であるが、長期間に渡り他国を経済的に支援することは苦手である」という米国外交の一般的特徴から説明することもある程度は妥当であろう。しかしアフガニスタン問題の変容過程においては、こうした一般的特徴からは説明しきれない、重要な事案や変化がいくつも観察されてきた。

以上の背景を踏まえ、本記事では10年以上にも渡る米国のアフガニスタン政策の変容過程を、主に米国内政治の展開に着目して、できる限り簡潔に整理する。議論の流れとしては、まず共和党ブッシュ政権期(2001年から2009年まで)のアフガニスタン政策について整理し、次に民主党オバマ政権期(2009年から2013年現在まで)のアフガニスタン政策について整理する。これらの作業を行った上で、アフガニスタン政策の変容の象徴とも言えるタリバン(アフガニスタンにおいて最大の反政府武装勢力)と米国との関係の変化について検討を加える。

ブッシュ政権期のアフガニスタン政策

2001年1月に発足した共和党ブッシュ政権は、発足から約9か月後という時期に9.11テロ事件を経験することとなった。これによりブッシュ政権はその外交方針の変更を余儀なくされる。その変化のひとつとして、米国外への軍事介入政策に関する変化がある。

2000年の大統領選挙において、ブッシュ候補は当時の民主党クリントン政権の軍事介入政策を批判し、同政権のことを「世界の警察官」のようであると揶揄していた。批判の背景にはクリントン政権によるボスニア紛争やコソヴォ紛争への軍事介入などがあった。大統領選挙において、ブッシュ候補は軍事介入政策に慎重な姿勢を強調していたのである。しかしながら9.11テロ事件を契機としてブッシュ大統領のこのような姿勢は大きく変化する。9.11テロ事件を受け、アフガニスタンへの軍事介入を速やかに実行したのである。

アフガニスタン戦争の開戦理由と戦闘目的は明確であった。9.11テロ事件の主謀者とされたオサマ・ビン・ラディンと彼を指導者とするアルカイダの引渡しをアフガニスタンのタリバン政権が拒否したということである。これ以上の対米テロを防ぐためにアルカイダとタリバンを打倒するという、米国益との関わりが明確な戦闘目的が掲げられた同戦争に対する支持は国内的にも国際的にも非常に高かった。

前者の国内的な支持については、まず連邦議会の動向が象徴的であった。2001年9月14日、9.11テロ事件に関わった者とそれらをかくまう者に対する軍事力行使を容認するという内容の決議が連邦議会において圧倒的多数で可決された。同決議に対する反対票は下院(定数435)においては僅か1票で、上院(定数100)に至っては反対が0票という結果であった。

米国外への軍事介入政策に関しては、連邦議会が介入推進派と介入反対派とに割れることが近年の通例である。湾岸戦争に関する軍事力行使容認決議にしても(1991年)、コソヴォ紛争に関する軍事力行使容認決議にしても(1999年)、またイラク戦争に関する軍事力行使容認決議にしても(2002年)、連邦議会は介入推進派の議員と介入反対派の議員とに割れた。この点を踏まえると、アフガニスタン戦争を念頭に置いた2001年9月の軍事力行使容認決議への圧倒的支持はかなり異例のものであったと言える。

また同じく象徴的であったのは、米国内世論がアフガニスタン戦争に対する強い支持を見せていたことである。

アフガニスタン戦争に対する米国内世論からの強い支持を示す世論調査は数多いが、例えばギャラップ社による世論調査によると、同戦争を「誤りでない」と回答したのは2001年11月時点で89%、そして2002年1月時点で93%であった。またCBSニュースとニューヨーク・タイムズが共同で行った世論調査によると、同戦争が「良い方向に進んでいる」と回答したのは2002年5月時点で73%であった。さらにアフガニスタン戦争を主導したブッシュ政権は9.11テロ事件の直後から2001年の末まで、常に85%以上という非常に高い支持率を米国民から獲得していた(ギャラップ社)。

加えてやや細かいことであるが、孤立主義的な姿勢で知られるパトリック・ブキャナンがブッシュ政権によるアフガニスタン戦争を支持したことも、同戦争に対する米国内の支持の高さをある意味で象徴していた。

ブキャナンは大統領選挙の共和党予備選に3度参加したことのある論客で、2002年には『アメリカン・コンサーヴァティヴ』誌を創刊するなど、「保守の立場からの反戦」を掲げている。湾岸戦争やイラク戦争などを始め、冷戦終結後の米国の歴代政権が米国外への軍事介入を実行する度に、ブキャナンはメディアなどを通じて介入反対論を声高に展開してきた。この点を踏まえると、アフガニスタン戦争の開戦当初にブキャナンが「アフガニスタンでの米軍の行動を完全に支持する」と述べたことは注目すべきものである。このようなブキャナンの姿勢からは、国内外からの強い支持をとりつけた同戦争に反対することが、反戦勢力にとっても困難であったということがうかがえる。

なお後者の国際的な支持について、米国主導のアフガニスタン戦争は国際社会からも強い支持を獲得した。国連の安保理はタリバン政権に対してビン・ラディンの引渡しを求めたし、またNATOも米国へのテロ攻撃をNATO全加盟国への攻撃であると見なして米国を支持した。

このように米国内外からの強い支持を得た同戦争であるが、タリバン政権を打倒するという重要目的が早期に達成されたことにより、同戦争への支持はしばらく高い水準を維持した。その後、ブッシュ政権はアフガニスタンでの作戦をテロ政策の要と位置付けながらも、イラクへの攻撃に軸足を移していく。連邦議会や米国民の関心もその後しばらくはイラク戦争へと傾いていくこととなる。現に2003年から2007年にかけて、アフガニスタンに関する世論調査の数は、その前後の時期と比較すると、圧倒的に少ない。

オバマ政権期のアフガニスタン政策

2009年に発足した民主党オバマ政権の下、アフガニスタンへの関心は再び高まることとなる。2008年の大統領選挙の時から、イラク戦争への反対とアフガニスタンへの再注力はオバマの外交方針の根幹を成すものであったと言っていい。

民主党予備選で当初優勢であったヒラリー・クリントン候補に逆転勝利するにあたり、イラク戦争はオバマにとってとても重要な争点であった。米国民の間(とりわけ民主党支持層の間)で不人気な戦争となっていたイラク戦争に、開戦当初から反対していたというのがオバマの得点材料になったからである。イラク戦争開戦前の2002年10月、オバマはイリノイ州上院議員としてイラク戦争に反対する演説をシカゴで行った。それに対してクリントン候補は連邦議会の上院議員として2002年の対イラク軍事力行使容認決議に賛成票を投じた。民主党予備選が行われていた時期にイラク戦争が最重要争点であったこともオバマにとっては追い風となった。

イラク戦争への反対とともにオバマが強調したのが、アフガニスタンへの再注力である。イラク戦争への反対を訴えながらも、条件反射的な反戦主義者と見られることを嫌ったオバマは先述の2002年10月の演説でも、「あらゆる状況で戦争に反対する者」ではないと述べていた。そして2008年の大統領選挙においても、オバマはアフガニスタンでの積極姿勢をとくに本選挙の段階で強調した。ブッシュ政権はイラク戦争に没頭するあまり、テロ政策の要であるはずのアフガニスタンでの作戦に十分に注力してこなかった。これがオバマの強調することであった。「必要による戦争」としてのアフガニスタン戦争と「選択による戦争」としてのイラク戦争という対比論がオバマ政権により度々援用されたのには、以上のような背景があった。

さて発足後のオバマ政権は実際のところどのようにアフガニスタン問題に再注力していったのだろうか。

第一にオバマ政権は2009年2月に1万7000名の米軍増派を行った。第二にオバマ政権は2009年3月にアフガニスタン・パキスタン包括戦略を発表した。この包括戦略により、オバマ政権はさらに4000名の米軍増派を行い、加えて大統領候補時代から重視していたパキスタンと協力して取り組む方針も示した。また軍事面だけでなく、民生面でも支援を強化していくことを強調した。そして第三にオバマ政権が行ったのが、2009年12月のアフガニスタン新戦略の発表である。これによりオバマ大統領は3万名の米軍増派と増派兵力の2011年7月からの撤退の予定を示した。

こうしたオバマ政権のアフガニスタン政策の基本的特徴として注目すべきは、第一に軍事面だけでなく民生面での政策を充実させようとしている点である。大統領選挙の際からオバマはテロ政策における非軍事面・民生面での政策の充実を、ブッシュ政権批判の一環としてうたっていた。このような目標は、法律家や技術者といった文民の派遣を発表するなどのかたちで実行に移された。

オバマ政権のアフガニスタン政策の基本的特徴として第二に注目すべきは、外交重視のアプローチを採用している点である。アフガニスタンと同様にタリバンの勢力範囲となっているパキスタンを始め、アフガニスタンの周辺諸国と連携することが、アフガニスタン問題を解決する上で重要になるという点がオバマ政権により強調された。

以上のように、大統領選挙時の公約に沿うかたちで、オバマ政権はアフガニスタンへの再注力を具体的な諸政策として実行し、アフガニスタンでの勢力を回復させたタリバンを始めとする反政府武装勢力とアルカイダの再掃討を目指した。

しかしこうした諸政策が効果を発揮しているかというと必ずしもそうではない。アフガニスタンの南部と東部とを中心にタリバンが優勢を維持し、また核保有国である隣国のパキスタンでも国境地帯を中心にタリバンが優勢を維持している。さらに新生アフガニスタンの象徴として米国が支援してきたハミド・カルザイ大統領の統治能力と政治倫理とに疑問が呈されるようになったことも悩ましい問題である。カルザイ大統領はアフガニスタン国内でのタリバンの再勃興を許した上に、再選を果たした2009年8月の大統領選挙では多方面から不正の訴えを受けた。こうしたカルザイ政権に対するアフガニスタン国民の不満がタリバンの勢力伸長を促すという悪循環も生まれている。

またアフガニスタン政策に対する米国内の批判も多方面から出されるようになった。限定的なテロ政策にすべきだとの批判もあれば、米軍の撤退時期の設定はアフガニスタン政府を不安に陥れるとの批判もあり、また逆に、より明確な米軍撤退の日程表を示すべきだとの批判もある。

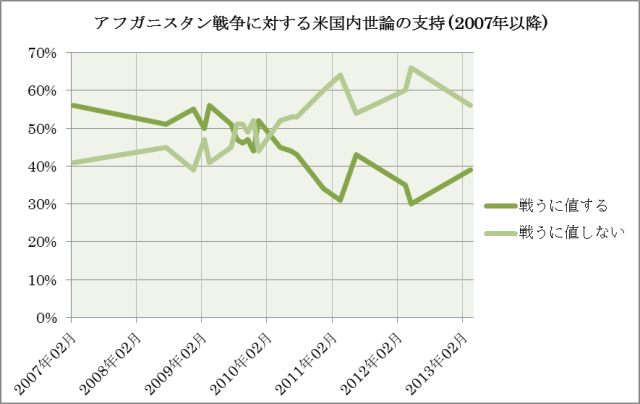

政党別で言うならば、早期撤退を求める声は民主党支持勢力の間でより大きい。また中にはカルザイ政権が汚職防止と政府機関改革に乗り出すよう促すべきだとの意見もある。アフガニスタン政策に対する米国内世論の支持も低い水準を維持している。ABCニュースとワシントン・ポストが共同で行った世論調査によると、アフガニスタン戦争を「戦うに値する」ものと回答したのは2013年3月時点で39%、「戦うに値しない」ものと回答したのは56%である。

以上のような現地情勢の変化と米国内からの批判の高まりを受け、オバマ政権はアフガニスタン政策の重要な一部を変化させることになる。タリバンとの関係の見直しである。以下、タリバンと米国の関係の変化について分析する。

タリバンとの関係の変化

アフガニスタンのタリバンはイスラーム原理主義の拡大を目指す反政府武装勢力の一派で、ソ連がアフガニスタンに侵攻していた1980年代に結成されたとされる。1994年に国政の場に登場し、1996年に首都カブールを制圧して政権を掌握した。その後、2001年に打倒されるまでの間、タリバンはアフガニスタンで政権を担うこととなった。この間、イスラーム法に基づく厳格な統治を展開し、女性にヴェールの着用を強要したり、テレビを禁止したりするなどした。このような点はアフガニスタン戦争前から米国の人権団体などからの批判対象となっていた。アフガニスタン戦争によりタリバン政権は崩壊するが、その後のタリバンは新生アフガニスタン政府とNATO軍などを標的とするゲリラ活動に励むようになり、徐々にアフガニスタンにおける勢力を回復させていく。

このようなタリバンに対して、米国は徹底的な対決姿勢を示してきた。もともとタリバン政権によるヴェール着用の強要などは人権の観点から許しがたいものであった。そして9.11テロ事件後にタリバンがアルカイダの引渡しを拒否したことは、タリバンと米国との関係を決定的に悪化させた。また新生アフガニスタン政府による安定した統治を望む米国にとって、ゲリラ活動を展開してそれを妨害しようとするタリバンはとても交渉相手になりうる相手とは映らなかった。この点は共和党ブッシュ政権にも民主党オバマ政権にも同じく指摘できることであった。

しかしタリバンがアフガニスタンにおいて勢力を拡大し、また米国が支援してきたカルザイ政権の統治能力の欠如が顕著になるのを受けて、オバマ政権はタリバンとの関係を大きく見直すことになる。カルザイ政権が既に進めていたタリバンとの和解・再統合に米国も積極的に関わるようになったのである。

この姿勢の変化は2010年5月の米アフガニスタン共同声明に端を発するとされる。人権と女性の権利の保護を含むアフガニスタン憲法を受け入れる者という条件を設定した上で、米国は和解・再統合を支持すると示したのである。オバマ政権のこのような政策転換に影響を与えたと考えられるのは、軍事力だけでは反政府武装勢力を制圧できないという認識であり、またアフガニスタン政策に対する米国内からの批判の高まりであった。他方、タリバン側は、米軍撤退後に北部同盟(アフガニスタン戦争時にタリバン打倒に協力した現地勢力)が再構築されるのではという恐れなどから、和解・再統合の交渉に応じているとされる。

このようなタリバンと米国の関係の変化を受け、米国内でもタリバンに対する見方が変化・多様化してきている。

そもそもブッシュ政権にしてもオバマ政権にしても、タリバンとアルカイダとの一体性を強調する基本姿勢を備えていたが、2010年以降、オバマ政権はこのような基本姿勢を変化させていると言える。タリバンとアルカイダはあくまでも別個のグループであり、両者の利害が相容れないことも少なくない。こうした見方は米国内でも広がりを見せていると言える。例えば連邦議会調査局(CRS)は、タリバンの指導者であるムハンマド・オマルのことを「プラグマティスト」と形容している。オマルはタリバンがアルカイダとのつながりを重視して政権の座から追われたことを批判的に振り返っており、またタリバンの長期的生存を考慮して西側諸国と妥協することにも否定的でない、といった見方をCRSは提示している。またタリバンがプラグマティズムにそくしたグループとイデオロギーを重視するグループとに分裂しているという自制的な見解も示されるようになっている。

他方、オバマ政権によるタリバンとの接近を批判する声も米国内には存在する。例えばブッシュ政権期に国務次官などを務めたジョン・ボルトンは、「タリバンのテロリスト」との交渉により米国とカルザイ政権の関係は悪化したとの批判を展開している。またボルトンはあくまでもタリバンを打倒することが米国の戦略的利益であると説いており、さらにこのような戦略的重要性を厭戦的になっている米国民へと説明することがオバマ大統領を始めとする政治指導者の責務であると強調している。

このような批判を受けながらも、オバマ政権は2013年8月現在に至るまでタリバンとの接近を持続させていると言える。しかしタリバンとの接近についての先行きは不透明でもある。

2013年6月にタリバンは交渉を促進するための政治事務所をカタールのドーハに開設したが、これは主に米国との交渉を念頭に置いていたとされる。しかし同事務所は翌7月に閉鎖することとなる。タリバン関係者は同事務所の閉鎖理由を「約束が破られたため」とし、また米国やアフガニスタン政府への不満を口にしているが、詳細は分かっていない。

タリバンが同事務所を非公式の大使館と位置づけたことや同事務所がタリバン政権時代の国旗を用いたことなどに対し、カルザイ政権は不満を表明していたが、このような点も閉鎖の背景要因となった可能性がある。また2013年8月にはアフガニスタンのカルザイ大統領とパキスタンのナワズ・シャリフ首相とが会談し、カルザイ大統領はタリバンとの交渉に関するパキスタン側の協力を要請したが、パキスタン政府のタリバンへの取り組みも不明瞭な部分が多い。こうした情勢を受け、オバマ政権によるタリバンとの接近を批判する声は米国内で根強い。

むすび

2001年に共和党のブッシュ政権はアフガニスタンを支配するタリバン政権の打倒を速やかに達成し、その後は軸足をイラク戦争へと移すものの、2006年頃からタリバンのアフガニスタンでの再台頭は顕著となる。こうした情勢の変化を受け、2009年に発足した民主党のオバマ政権はアフガニスタンへの再注力を行っている。その間、米国内世論は2001年の際には米軍の作戦を圧倒的に支持したが、2000年代後半以降の米国内世論はアフガニスタンでの作戦に対する支持を著しく低下させている。アフガニスタンでのタリバンの再台頭が継続しているにもかかわらずである。この背景要因としては米国内政治の展開が重要なものとして考えられる。

このようなこともあり、オバマ政権はタリバンとの接近という政策転換とも言うべき大きな変化を試みている。今後、米国はアフガニスタンでどのような政策を展開していくのか。イスラーム原理主義色の強いグループとの関係構築にどう取り組み、またどのように「責任ある撤退」を果たしていくのか。アフガニスタンがこれまでテロ政策の主戦場と目されてきた象徴的な地域であるということを踏まえると、これらの点は昨今の米国の動向が注目されるリビアやシリアなど他の地域への米国の関わりを考える上でも重要なものとなりうる。今後のアフガニスタン情勢とそれに関する米国内政治の展開とが引き続き注目される。

主要参考文献

・池内恵「オバマ政権初年度の中東政策」『国際問題』589号 (日本国際問題研究所、2010年3月)

・新田紀子「「持続可能な」中東政策を描けるか」久保文明 (編)『オバマ政治を採点する』(日本評論社、2010年)

・Bajoria, Jayshree & Zachary Laub “The Taliban in Afghanistan” Backgrounder, Council on Foreign Relations (August 6, 2013)

・Katzman, Kenneth “Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security and U.S. Policy” CRS Report for Congress, Congressional Research Service (August 8, 2013)

サムネイル「afghanistan」The U.S. Army

プロフィール

西住祐亮

1982年東京生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。中央大学法学研究科博士前期課程を経て、現在、中央大学法学研究科博士後期課程在学中。その間、外務省国際情報統括官組織第四情報官室専門分析員 (米州班)、千葉商科大学商経学部非常勤講師 (国際関係論) を務める。専門はアメリカ政治外交、地域紛争。