2014.03.04

越境する海洋民――東南アジアの海域世界から国家と国境を問い直す

近年、東アジア周辺において竹島や尖閣諸島などをめぐり国境に絡んだ問題が外交・政治上の大きなトピックとして取り上げられることが少なくない。現在の文脈においては国境をめぐるこうした利害の衝突や、それに伴う各地での排外主義的ナショナリズムの高まりは、ある意味では近代的な政治システム、とりわけ国民国家の制度がもたらす、いわば避けられない副産物としてみなされがちである。

しかしながら、東南アジアの海の民の世界(いわゆる島嶼部東南アジアの海域世界。以下、東南アジア海域世界と記す)の歴史に目を転じれば、現在のような近代的な国境概念や、それに基づいた近代的国民国家の制度それ自体が、むしろ何がしか新奇で異質な存在であることに気づかされる。

このエッセイでは、東南アジアの海域世界の事例に即して、彼らの国家や国境への態度を手掛かりに、現在ともすれば当たり前と思われがちな近代的国民国家や国境概念を問い直すための手がかりを探してみたい。

1.前植民地期における東南アジアの海域世界

近代的な国境概念の新奇性を論じる準備として、まず最初に、前近代(前植民地期)の東南アジア海域世界における国家や社会のあり方は、どのような特徴をもっていたのか振り返ってみたい。そうした社会のあり方は、現代世界において一般化している明確な国境や国籍概念に基づく近代国民国家のあり方と、どのような相違点があるのだろうか。

まず前植民地期の東南アジア(とくに島嶼部)社会の特徴として指摘されるのが、その人口密度の相対的な低さという特徴である。比較的豊富な土地に比べて人口が少ないという事実から、この時期の政治支配においては、土地の支配よりも人の支配の方が決定的に重要であったという含意が導かれる。たとえば、15世紀から17世紀前後に西欧を含む域外から珍重された香辛料を栽培したり、輸出用の森林物産や海産物を採取するにあたっても、その労働力をいかに確保するかが死活問題であった。

こうした、土地(領土)の確保よりも人の支配が重要という条件によって、海域世界の港市国家の権力は、いわば属地的権力よりも属人的支配としての色彩を帯びることになった。また、海域世界で顕著な人の移動に応じて、港市国家の支配領域も変動し、明確に限定され境界づけられた支配領域を特定しにくいような構造が生じた。このことは、港市国家においては、中心は明瞭であっても、その周縁部に行けば行くほど、その中心の権力の及ぶ程度が、グラデーション状に減衰していくことを意味する。

『想像の共同体』の著者として有名な政治学者のベネディクト・アンダーソンは、近代国民国家に先立つ東南アジアの伝統的な政体について以下のように述べている。

「国家は周縁ではなく、その中心で代表されるのである。国家の領土的概念は常に流動的である」と述べている[アンダーソン1965:65]。これは、東南アジアの伝統的な国家では、近代国家において常識とされる地理的に明確に定義された「国境」を、厳密な意味では持っていなかったことを示唆している[同書:60-61]。

東南アジアの海域世界で顕著な港市国家においては、権力の政治的「中心」たる王都は、なによりも交易ネットワークの結節点としての港市にほかならなかった。このため、外的要因によって交易ルートの変更や交易の盛衰が生じると、その交易網の結節点たる王都の位置やその影響圏も、頻繁に移動することを余儀なくされた。

現代の国民国家においては、その国籍の移動には厳しい制限がつき、1人の人間が複数の国籍を持つことは、概して好ましからぬ例外的事態としてのみ許容される。また現代では地球上のあらゆる土地は、南極大陸など一部の例外を除いて、現存する領域国家のいずれか1つに排他的に帰属すべきものと(少なくとも理論上は)仮定されている。もちろん現代でも領域国家間の国境紛争や、場合によっては国境の変化は珍しくないが、それは国境観念の不在というよりも、むしろ現代におけるその脅迫観念のような執拗さを意味していることが多い。

こうした土地と人の「国土」や「国民」への排他的な、余白なき帰属の要請は、前植民地期における東南アジアの海域世界にとっては異質の原理であった。

前植民地期においては、人や領土の頻繁な帰属の変更はもちろん、その複数の国家への「多重帰属」や、明確な支配者を特定できない「無主」の人や領域の存在は、決して珍しくはなかった。そして支配権力が属人的であることから、国家はどちらかというと明確に規定された組織や公式の官僚機構よりは、むしろパーソナルで二者関係的なネットワークの連鎖を通じて、その「支配」を実効的なものとする傾向があった。

前植民地期における東南アジアの海域世界では、国家(王権)は属地的な組織よりは属人的なネットワークに依存し、その結果として近代国民国家のような明確な「国境」観念は一部の例外を除けば概して希薄であった。

2.スールー海域世界の事例―前植民地の海洋民の社会

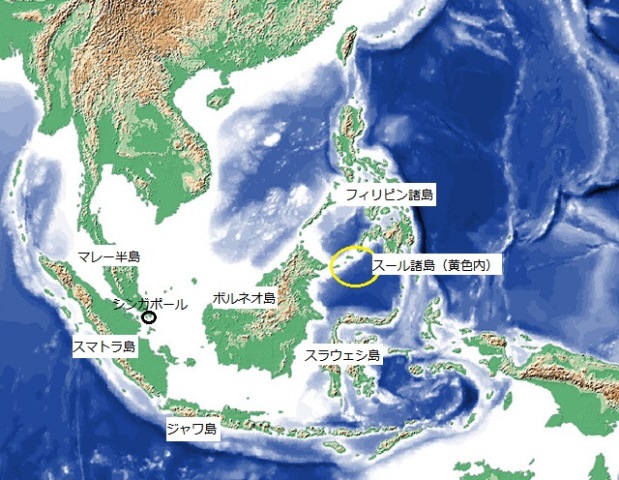

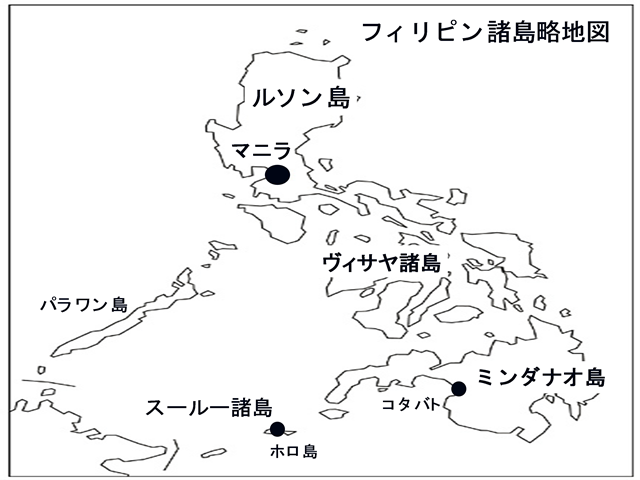

ここではより具体的に、筆者の調査フィールドであるスールー海域世界の歴史を例に取りあげて事情を説明していきたい(さらに詳しい説明は拙著[床呂 1999]の第1章を参照)。ここで言うスールー海域世界とは、現在はその大部分をフィリピン南部に属するスールー諸島(Sulu Archipelago)を中心としつつ、パラワン(Palawan)島やボルネオ(Borneo)島北東部沿岸に挟まれる狭義のスールー海の地理的範囲を超え、カリマンタン(ボルネオ)東岸、スラウェシ島北部沿岸、そしてミンダナオ島南岸などに囲まれるセレベス海の周辺、沿岸地域も含むものである。

この世界は、歴史的にはスールー王国、広義のマギンダナオ王国などの影響下に、時代ごとにその影響範囲を変化させながら緩やかに統合された交易ネットワークを形成し、時代とともに、マレー人、華人、タウスグ人、マギンダナオ人、サマ人、イラヌン人、イダアン人などといった多様な生業と文化、ニッチをもった複数の民族集団が関係を取り結んだ広域の社会圏であった。

とりわけスールー諸島の中心部に位置するホロ島を拠点に発展した港市国家であるスールー王国は、インド洋の海域世界と南シナ海の海域世界を媒介するネットワークの結節点として繁栄していた。この国際海上交易の主体となったスールー王国は、14世紀後半に、アラブ系ムスリム商人・布教者の活動を通じて徐々にイスラーム化を成し遂げ、15世紀中盤までに独自のイスラーム国家(スルタネイト)として確立したとされる[Majul 1973] 。

18世紀後半からは、さらにカントリー・トレーダーと呼ばれるアジア在留の西欧人商人達をも巻き込むかたちで、インド洋の海域世界と南シナ海の貿易網を媒介する一大交易中心として浮上することになる。

経済活動においては、前植民地期におけるスールー諸島からの輸出品としては真珠母貝が量的にはもっとも多く、また重要であった。そしてナマコや真珠・真珠母貝などの海産物の多くは、優秀な海の民として知られるサマ(バジャウ)人が供給した。

18世紀後半から19世紀にかけてのスールー王国の海産物交易の拡大に応じて、ボルネオ島東岸(現マレーシア領サバ州東岸からインドネシア領東カリマンタン沿岸)には交易を担うタウスグ人の交易拠点が各地に確立されていった。

ボルネオ北東部沿岸についての19世紀前半のオランダ側の記述[Hoevell 1849]によると、当時のボルネオ北東部沿岸は、海産物はもちろんのこと森林物産や砂金などを産する豊かな土地であり、当時のボルネオ島東岸の産物として真珠、ナマコ、燕の巣、砂金、蜂蜜、ラタン、樟脳、象牙、蝋、漆などが記録されている。同地域の内陸には「イダアン」と称されるダヤク(Dayak)系の集団が住み、沿岸ではサマ(バジャウ)人らがナマコなどを取っていたほか、タウスグ人やブギス人も交易のために住みついていた。

19世紀の後半には、スペインによる蒸気船の砲艦の導入や、そのパトロールの強化などによってスールー王国の影響力も段階的に衰退していった。しかし、ボルネオ島北東部沿岸などでは、20世紀初頭に至るまでスールー王国の支配の影響は部分的に持続していた。

20世紀初頭の時点でスールー王国のスルタンの宰相を務めていたハッジ・ブトゥ(Hajji Butu)と、フィリピン南部の植民地行政の責任者として現地を訪問したアメリカ人のL.ウッド将軍(Leonard Wood)の会見記録によると、ボルネオ島東岸のサンダカンではハビブ・ムラ(Habib Mura)という名のスールーの有力者の1人がカネを徴収していた。すなわち、スールー王国の影響圏は、現在の近代国民国家の基準による区分を越えて現在のマレーシア領のボルネオ島沿岸部にまで緩やかに及ぶような状況がある程度持続していた。

こうした状況が大きく変化するのは、20世紀前半のアメリカによるフィリピン南部の植民地化であった(より詳細な解説は拙稿[床呂 2013]参照)。

ここで要点を繰り返せば、本エッセイの第1節で述べたように、前植民地期の東南アジアの海域世界では王権の支配は明瞭な国境概念に基づくものではなく、中心だけが明瞭で、周縁部に行けば行くほどその権力はグラデーション状に薄れていき、統治が及びにくい曖昧な領域の存在や、複数の権力の影響圏が重複するようなことは希ではなかった。

逆に言えば、土地と人々を一義的・排他的に分割するような近代的国境概念に基づく領域支配の論理は、海域世界に対する欧米による植民地化によってはじめて導入されていったと言える。

より具体的にスールー海域世界に即して言えば、1898年には、スペインとアメリカがキューバ領有をめぐる対立から米西戦争に突入し、この戦争で勝利したアメリカは、パリ講和条約によってそれまでスペインが領有していたフィリピン諸島の領有権を継承し、近代的な国境概念を現地へ適用した。

この過程でとくに重要な点は、パリ条約においては、実際には19世紀末までのスペインの実効的支配が及んでいなかったミンダナオ島とスールー諸島も含めて、領有権がアメリカへ「譲渡」されアメリカの植民地支配の根拠とされたことである。この歴史的偶然こそが、かつてはスペイン統治下のフィリピン諸島に含まれていなかったスールー諸島とミンダナオ島が、「フィリピン」というナショナルなまとまりへと編入される契機となった。

こうして、スールー諸島やミンダナオの住人の預かり知らぬ内に締結された欧米列強間の条約によって、言わば住人の頭越しに一方的に「国境」が課されることになった。

3.現代の東南アジア海域世界における越境的実践

20世紀に入ってアメリカによる植民地化が進行するとともに、スールー王国をはじめとした伝統的ムスリム政体の支配は終わりを告げ、すでに弱体化していた王国の海上交易や奴隷掠奪遠征などの行為は密輸・海賊行為として禁圧され終焉を迎えることとなった。そして第二次大戦後、かつてのスールー王国の影響圏、交易圏であったスールー海とセレベス海は多少の紆余曲折を経ながらも最終的には国境によって分断され、それぞれの国民国家へと編入されることとなった。

現在ではスールー諸島はフィリピン共和国の判図の最南部に位置づけられている。そしてここはフィリピン、マレーシア、インドネシア三カ国の国境が接する海域に近いボーダーランドである。

しかし、かつては海の民の交通の場であったスールー周辺海域に植民地統治により国境線が設定されて一世紀近くが経ち、国民国家への編入から数えても半世紀近くが経過した現在でも、国境の存在にもかかわらずその両側にまたがるような海の民の活動は顕著である。サバ州東岸各地、ラブアン(マレーシア連邦)、東カリマンタン(インドネシア)などの地域にまたがる移動漁労や各種の交易、あるいは通婚などによるネットワークの存在を指摘することができる。ここではまず現在でも極めて移動性に富んだスールーの漁民たちの国境を越えた漁労活動を紹介したい。

スールー諸島の漁民による越境的漁業の範囲は、マレーシアのサバ州周辺海域が中心であるが、サバ沿岸に移住した漁民がさらにラブアン沖やインドネシアのカリマンタン沖へ出漁することもある。こうした長距離の出漁は、自前の漁船による自発的で小規模のものから、出漁先のサバの華人やインドネシア人の魚仲買人に組織されたものなど多様な形態がある。

国境を越える漁民と、国境線を管理する国家の側の間で摩擦がないわけではない。現地の仲買人が組織した漁の場合は現地の国境警備当局から公式、非公式の許可を得ている場合が多いが、ときには次に述べる例のように「領海侵犯」「違法操業」などで逮捕されることもある。

筆者がサバ州東岸の町タワウから数キロの地点にあるある集落を訪問した際のことである。この集落はスールー諸島中心部のシアシ(Siasi)島から移住してきたサマ人の漁民が多い。そこで知り合った、シアシ島出身のサマ人の少年の話では、彼の父はインドネシアで拘留されてすでに3ヶ月になるという。その理由を聞くと、彼の父はやはりシアシ出身のサマの漁師仲間とインドネシア領海内のカリマンタン沖で釣り漁をしていてインドネシア政府のパトロールボートに拿捕され、そのまま拘留されているという。漁をしていたのは3隻の漁船だったが、そのうち1隻だけが逃げ延びて事態を皆に知らせたという。

この漁は現地のブギス人の魚仲買人に組織されたものだったが、この仲買商との連絡が上手くいっていなかったために現地での操業許可書を取らずに漁をしていた。また擬装用のインドネシア国旗を揚げていなかったことから不審に思われてパトロールボートに臨検された結果、拿捕されたのだという。

こうしたエピソードから窺えるのは、フィリピン領スールー諸島からマレーシア領サバへ移住し、さらに漁場を求めてインドネシア領カリマンタンへと、三カ国の国境を越えて漁に従事する海民の姿である。このうち移動性のもっとも高いことを特徴とする漁民にサマ人(とくに「海のサマ人」と称されるサマ・ディラウト人)がいる。彼らは伝統的には家船と呼ばれる船を住まいとして漁場から漁場へと移動しながら漁を続ける漂泊生活を営んできたため、ときに「漂海民」「海のノマド」などと呼ばれることもある。

このほかにもやはり移動性が高い海上交易民や「海賊」として知られる別の種類の海の民たちの国境を超える各種の活動も現在でも持続している。ちなみに最近の海賊は、日本製やアメリカ製の高性能エンジンを搭載したスピードボートに乗り、M14、M16といった自動小銃で武装し、携帯無線機などで連絡を取りながら襲撃するといった「近代的」なスタイルが目立つ。

ただし、現代の海賊たちのあいだでも各種の護符や呪術的・秘儀的知識なども相変わらず強く信仰されており、いわば「近代性と神秘主義の共存」とでも言うべきスタイルも存在している(「海賊」や「漂海民」、海上交易民などの海の民の活動の詳細については拙著[床呂 1999]、[床呂 2012]などを参照)。

マレーシア領サバの沿岸や近海でもスールー諸島側から越境してくる海賊による襲撃事件は最近も後を絶たない。この理由のひとつには、フィリピンと違ってマレーシア側では住民が銃を所持することへの規制が厳しいため、サバにいる漁民や村人の多くが「丸腰」であり、武装した海賊から見て襲いやすいケースが多いことにある。またマレーシア領内で海賊行為を行って警備当局から追跡されても、海上のフィリピン国境までうまく逃げ込めば、マレーシア側官憲はもはやその警察権も及ばず追跡できないことを海賊は熟知している。

こうして越境交易の場合と同じく、海賊もただ単に国境や国家によって分断され禁圧されているというだけではなく(その側面ももちろん否定できないが)、場合によっては海賊がむしろ国境の存在を逆手にとって利用しているという逆説もまた存在している。

4.おわりに

前近代(前植民地期)において海洋民たちの比較的自由な交通路であったスールー海域世界は、20世紀初頭にはアメリカやイギリスなどの植民地統治下に組み込まれるとともに、それぞれの領域国家の原理によって囲い込まれ、領土化され、少なくとも制度上は国境によって分断されていった。ただし、こうした国境制度の導入にも関わらず、スールー海域世界においては少なくとも20世紀後半以降の現在でも、各種の国境を超える実践が活発に展開されている事実を紹介してきた。

しかしながら、ここで紹介してきた越境的実践の諸事例は、国境の存在「にも関わらず」持続したというよりも、むしろ国境が存在する現在「だからこそ」活発に展開されている、という側面もまた指摘できるのではないだろうか。というのも、漁民、交易民、海賊ともに、その活動は海産物や各種の商品の価格差をはじめ、治安状況や法律の差など、およそ国境の両側での多様な「差異」を利用しようとしている側面があるからである。

国境は、たとえばそれを越えて行こうとする交易民にとって確かに厄介な存在であり、国境を維持しようとする警備当局との遭遇は、自分たちの逮捕や死にも直結しうる出来事である。その面では、たしかに国境は流動に対して摩擦を引き起こし、流動を阻害し、減速させかねない側面を強く有していると言える。しかし同時に、たとえば越境交易民は、この国境の存在することからくる多様な「差異」自体を、まさにその活動の根拠としていると見ることも可能だ。国家の側からもっとも厳しく取り締まりの対象とされる「海賊」たちでさえ、先に検討したように、国境の存在を逆手にとってその越境襲撃を成功させている場合もある。

すなわちスールー海域世界においては、複数の国民国家や国境の存在を前提としつつも、その空間的秩序に完全に呪縛され包摂されてしまうことなしに、権力によって設定されたボーダーをむしろ人々が逆手にとって利用し、乗り越えていくような実践や態度も同時に見て取ることができるだろう。

こうしてスールー海域世界の歴史と、そこに生きる人々の営為に注目するとき、近代的な国境概念やそれに依拠する支配の原理が必ずしも歴史的に自明でも自然な存在でもなく、また現在においても一方では制度としての近代的国民国家や国境が導入されているにも関わらず(だからこそ)他方では海の民によって、そうした国家や国境を逆手に取った越境的実践も同時に営まれ続けていることを指摘して本エッセイを終えることとしたい。

参照文献

アンダーソン、ベネディクト:1995「ジャワ文化における権力観」中島成久訳『言葉と権力』五六―七〇頁、日本エディタースクール.

床呂郁哉:1999『越境—スールー海域世界から』岩波書店。

――2012「スールー海域世界から見える複数のグローバリゼーションズ」、三尾裕子・床呂郁哉(編)『グローバリゼーションズ』pp.31-51、 弘文堂.

――2013「東南アジア海域世界における国境の導入をめぐる一考察―スールー海域世界の事例から」『東アジア近代史』第16号、pp.60-78.

Hoevell, Van W. R.:1849 “Laboean, Sarawak, de Noord-oostkust van Borneo en de Sulthan van Soeloe”,Tijdschrift voor Nederlandish Indie, 11(2):66-83.

Majul, Cesar:1973 Muslims in the Philippines, Quezon City: University of the Philippines Press.

プロフィール

床呂郁哉

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所准教授。東京大学大学院総合文化研究科中退。学術博士。専攻:人類学。東南アジアや日本を含む各地で調査研究を行う。研究テーマは東南アジアのイスラームとムスリム社会、「もの」(広義の物質文化)研究、グローバリゼーションと文化の関係など。主な著書は『越境-スールー海域世界から』(岩波書店、1999年)、『「もの」の人類学』(河合香吏と共編)京都大学学術出版会(2011年)、『グローバリゼーションズ:人類学、歴史学、地域研究の視点から』弘文堂(三尾裕子と共編2012年)、『東南アジアのイスラーム』(西井凉子・福島康博と共編)東京外国語大学出版会(2012年)など。