2014.09.04

スウェーデンはいかに危機に対処してきたか――すべては自国の安全保障のために

2014年は第一次世界大戦の勃発から100年、そしてスウェーデンの外交政策にとって2014年は1814年以来200年にわたって戦争をしていないことになる、節目の年である。

トルストイがクリミア戦争での従軍経験を題材にした短編小説『セヴァストーポリ』は1854年の同地を舞台に物語が始まる。それから160年経ったいま、クリミアの地をめぐって、自国の安全保障か、それとも国際貢献かを天秤にかける議論がスウェーデンで沸き起こり、スウェーデン外交が大きく揺れている。

「中立」への道

スウェーデンの外交といえば、長らく「中立政策」の代名詞として語られてきた。しかし確固たる理念があって「中立」が導入されたものではなく、歴史の流れの中で国是として掲げられてきたものにすぎない。

スウェーデンの外交に初めて「中立」という概念が導入されたのは、1834年にスウェーデン王カール14世ヨーハン(Karl XIV Johan)が将来の英露間の戦争に備えて発した中立宣言であり、そこでの「中立」の核心とは「厳格で、非依存の中立のシステム」(system av sträng och oberoende neutralitet)とされた。なぜスウェーデンは「中立」を導入するに至ったのか。

かつては強大な軍事力をもってバルト海周辺地域を支配したスウェーデンだが、“往年の宿敵”であるロシアに大北方戦争(1700-1721年)で敗れ、「バルト海支配権」(Östersjöväldet;「バルト海帝国」とも呼ばれる)を失った。さらにナポレオン戦争に際しては、その一端であった「フィンランド戦争」(1808-1809年)の結果、「フレードリックスハムン条約」(1809年)によりそれまで支配していたフィンランドをロシアへ割譲することを余儀なくされた。これはすなわち“宿敵ロシア”との緩衝地帯であるフィンランドとその豊富な森林資源を失ったことを意味し、スウェーデンにとっては死活的な問題であった。

さらに1814年1月の「キール条約」では1905年まで続くノルウェーとの同君連合を形成することになったものの、「スウェーデン領ポメラニア」(Svenska Pommern)などのドイツ領を失い、スウェーデンにスカンディナヴィア半島の「小国」へと転落したという意識が芽生える。「中立」という選択は、国力の低下に伴う国際情勢への適応という形で便宜的に「中立」いう選択がなされていったといえる。

こうした「小国」意識に加えて、スウェーデンと周辺諸国間との戦争の可能性が低下したことも「中立」を選択する上では大きな意味を持った。19世紀半ばにスウェーデン、デンマーク、ノルウェーの北欧三国を一体とする「スカンディナヴィア主義」(Skandinavism)と呼ばれる復古主義的な思想と密接に関連した同胞意識が育まれる。これによって北欧三国間で戦争が勃発する可能性は徐々に減少していった。また、軍事的緊張も生じさせた、19世紀末のノルウェーで活発となった同君連合からの分離独立の動きも、1905年に平和的に達成されたことで北欧地域での戦争の火種はなくなった。このように周辺地域の安定もスウェーデンが「中立」を選択する上で大きな影響を与えた。

二つの世界大戦とスウェーデン

しかしながら、スウェーデンの「中立」も、二つの世界大戦においては試練を伴うものであった。

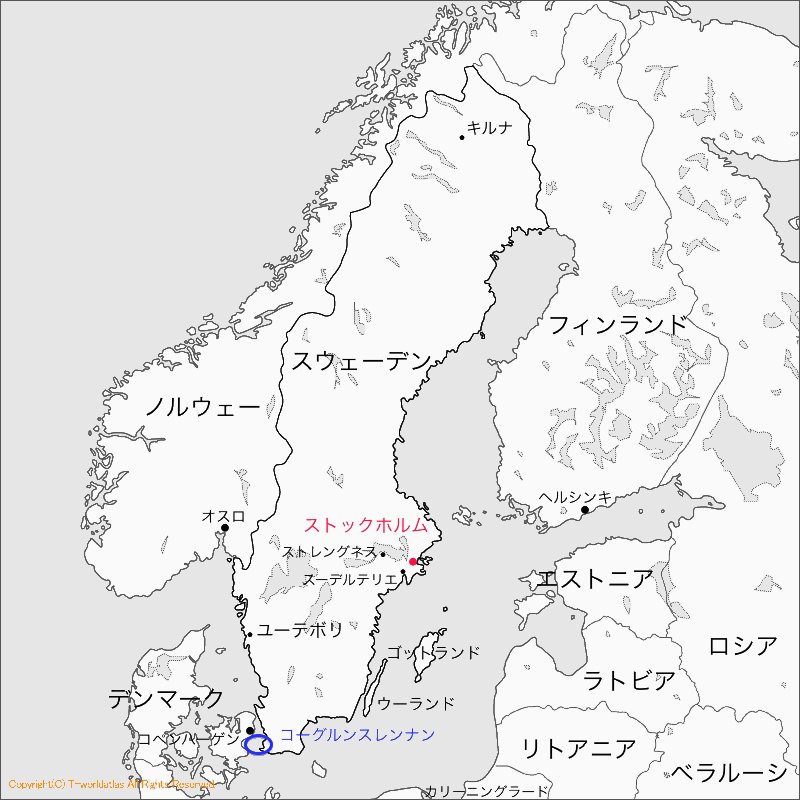

第一次世界大戦が勃発すると、スウェーデンは中立を宣言するとともに国防体制の強化を図る。しかし、ドイツから1914年にスウェーデン南部の灯台と灯浮標の消灯を、翌1915年にはスウェーデンを通過して西ヨーロッパからロシアへ軍事物資を輸送することの禁止を要求される。そして1916年になるとバルト海と北海を結ぶウーレスンド(Öresund)海峡の機雷封鎖要求を受けてコーグルンスレンナン(Kogrundsrännan)に機雷を敷設するなど、その「中立」は常に脅かされた(このときドイツ側が敷設した機雷が現在においてもスウェーデン沿岸部で発見され、スウェーデン軍によって爆破処理される事例が近年頻繁に発生している。両大戦中にバルト海に敷設された機雷は16万5000発に昇るといわれる)。

さらに第二次世界大戦においても、1940年にドイツの要求を受け、ドイツ占領下にあるノルウェーから非武装のドイツ兵のスウェーデン領内通過を認めた。また1941年に始まった独ソ戦に際しては、さらなるドイツ側の要求によって、約1万5000人の武装した第163歩兵師団(通称「エンゲルブレクト師団」)をノルウェー国境からフィンランドまでスウェーデン国鉄の列車で輸送することを余儀なくされた。「中立」を揺るがした1941年6月のこの外交案件は「夏至の危機」(Midsommarkrisen)と呼ばれている。1940年から1943年までの間でスウェーデン領内を通過したドイツ兵は延べ200万人に昇る。

とはいえ、スウェーデンは譲歩ばかりしていたわけではない。フィンランドへの義勇兵派遣や、ノルウェーの兵士を受け入れて軍事教練を施すことなどもしていた。さらにドイツがデンマークとノルウェーに侵攻してまもない1940年には、スウェーデン各地で発生したドイツ軍機の領空侵犯に対しても、強制着陸または撃墜といった措置をとっている。自国を守る毅然とした姿勢は武力行使などの手段を含めて一貫していた。

また国内では、各地14箇所に強制収容所を建設し、特に共産主義を利する言動、あるいはスウェーデンの安全保障を脅かすおそれのある外国人やそのような言動をした者を強制収容するなど極めて神経を尖らせていた。近年の研究では、強制収容所の最高責任者が当時の社会省国務次官で、のちに戦後23年という最も長期にわたって社会民主党政権の首相を務め、スウェーデンの福祉国家体制を作り上げたターゲ・エランデル(Tage Erlander)であったことが明らかとなっている。

冷戦のはじまりとソ連の脅威

第二次世界大戦が終結したのちも、スウェーデンにとっての脅威はもっぱらソ連であった。というのも、スウェーデン本国では一般にはすでに忘却されているが、第二次世界大戦末期の1944年2月22日夜、首都ストックホルム、そしてその近郊の町であるストレングネス(Strängnäs)、スーデルテリエ(Södertälje)がソ連の爆撃機に急襲されて市街が空爆の被害を受けているからである。ソ連側は搭載していたナビゲーションシステムの故障による誤爆であると説明したが、スウェーデンにとってはソ連の軍事的脅威が現実的なものであることを認識させるものであった。

一方、世界初の女性外交官としても知られるアレクサンドラ・コロンタイ駐瑞ソ連大使とその後任であるイリア・チェルニショフは、スウェーデンの中立政策は将来にわたっても同様に外圧に対して妥協を重ねるであろう、またスウェーデンはソ連の重圧と権威は無視できないとそれぞれ1945年3月と6月にモロトフ外務人民委員(外相)に報告している。

そのような中、第二次世界大戦終結後最初の外交上の難題はソ連から突きつけられた。それはヨーロッパでの戦闘が終結してまもない1945年6月2日にパール・アルビン・ハンソン(Per Albin Hansson)を首相とする挙国一致政権にソ連から提示された一通の覚書に端を発する。

戦時中、スウェーデンはバルト三国から多くの難民を受け入れたが、その大半はドイツ側に従軍した兵士やソ連のバルト三国占領時にスウェーデンに亡命した者であった。ソ連側の覚書は、東部戦線でドイツ側に立って戦った戦闘員はドイツ降伏によって引き渡されることで合意しているとの理由で、その身柄をソ連へ引き渡すことを要求するものであった。

スウェーデン側は苦悩の末にソ連の要求を飲んだが、その決定は同年11月15日に報道規制を条件に開かれた記者会見で発表されるまで伏せられた。しかしながら、この記者会見の場に招かれなかった「ダックスポステン」(Dagsposten)紙と「ヴェストマンランド県新聞」(Vestmanlands Läns Tidning)によってスクープされる。

特に1941年に「スウェーデン国家同盟」(Sveriges Nationella Förbund)によって創刊された、親ナチ派のダックスポステン紙による政府決定への批判的な報道は、スウェーデンの世論に大きな波紋を投げかけた。反対にスウェーデン共産党(Sveriges Kommunistiska Parti)のように、ソ連の要求通りに民間人を含む3万人規模の送還を主張した組織もあった。

世論の強い反発とバルト人の激しい抵抗を引き起こした政府のこの秘密決定は、警察だけでなく軍隊を動員してまで強制執行され、1945年11月30日から翌1946年1月25日まで、最終的に146人のバルト人を含む2,518人がソ連に強制送還された。スウェーデンの苦渋の決断に、スターリンは満足していたと伝えられているが、奇しくも前述のソ連大使の報告の通り、ソ連の圧力にスウェーデンが屈した結果となった。この事件は「バルト人送還事件」(Baltutlämningen)と呼ばれ、現在でもラトビアのリーガにある「ラトビア占領博物館」には、当時のスウェーデンの新聞の現物などが展示され語り継がれている。

このように第二次世界大戦終結後のスウェーデン外交は前途多難な状況から始まった。その上、大戦中に厳正な中立を保てなかったスウェーデンには、懐疑的な視線で見ていた周辺国との関係改善を図っていかなければならないという外交課題が戦後、のし掛かっていた。

冷戦期のスウェーデン外交 —「積極的外交政策」の形成と成果—

オーロフ・パルメ(Olof Palme; 在任期間1969-1976年、1982-1986年)首相は、人権問題に取り組み、また「パルメ委員会」の通称で知られる国連の「軍縮と安全保障に関する委員会」の議長を務めるなど、「平和国家スウェーデン」というイメージを世界に浸透させた。

「パルメ路線」(Palmelinjen) の代名詞として理解されるこの外交政策は「積極的外交政策」(den aktiva utrikespolitiken)と呼ばれ、冷戦期から今日までのスウェーデンの外交政策の最大の特徴となっている。パルメ路線は、後に述べるように冷戦構造の批判者たる志向を有していたため、しばしばエランデル政権(1946-1969年)で外相を務めたウステン・ウンデーン(Östen Undén; 在任期間1946-1962年)の、米ソ両国間の緩衝国として仲介役たろうとした「ウンデーン路線」(Undénlinjen)と対比されてきた。しかし「積極的外交政策」は長い年月をかけて形成されてきたものであり、すでにウンデーン外相時代にその萌芽が見られることが近年の研究で明らかになってきている。では、その「積極的外交政策」はどのように形成されてきたのだろうか。

前述のように第二次世界大戦直後のスウェーデンの外交課題はスウェーデンを懐疑的に見ていた周辺諸国との関係改善にあった。その中でウンデーン外相の方針は、国際法を重視し、極力低姿勢な外交を行いながら米ソ間の緩衝国たろうとした。スウェーデンが国連に加盟するのもウンデーン時代の1946年11月19日である。没後にノーベル平和賞を授与されたハマーショルド(Dag Hammarskjöld; スウェーデン語の原語ではダーグ・ハンマルシュルドのほうがより近い)が国連事務総長(在任期間1953-1961年)として活躍するなど、国連はスウェーデンの外交にとって重要な舞台であった。スウェーデンが「積極的外交政策」に転換していく場も、国連であった。

その第一歩が1959年に起きた「ヤルマション事件」(Hjalmarsonaffären)であった。右党(Högerpartiet)党首であったヤール・ヤルマション(Jarl Hjalmarson)が国連においてエランデル政権の方針と相容れない「反ソ的」な言動を繰り返したことで国連代表部のメンバーから外されたこの事件は、スウェーデン国内で保革間の対ソ論争にまで発展し、それまで低姿勢に徹していたスウェーデン外交に変化をもたらし、「積極的外交政策」へ転換していく契機になったとされる(http://www.santerus.se/1100/1100.asp?id=1598)。

さらに1954年に始まった「アルジェリア戦争」(1954-1962年)を大きな転換点として、スウェーデンは「積極的外交政策」へと舵を切ることになっていく。アルジェリア戦争勃発当初、スウェーデン政府の方針は植民地問題に関して「中立」的な立場をとり、むしろ内政問題としてフランス政府を支持するものであった。しかし、1958年頃からスウェーデン政府の立場に変化が生じ始め、1959年には国連総会の場で西側諸国の中で唯一アルジェリアの独立に賛成票を投じ、「脱植民地化」を推進する外交政策を明確に打ち出した。

この背景には、同戦争の余波がヨーロッパに拡大し、NATOが介入するようなことがあればソ連を刺激することになり、スウェーデンの安全保障が損なわれると懸念があった。さらには、スウェーデンの社会福祉政策にとっても大きな関心事であった、パリで開かれていたEEC(欧州経済共同体)との自由貿易交渉が頓挫したことでフランスに配慮する必要がなくなったこともその理由として挙げられる。

しかし最も重要な点は、アルジェリア戦争をきっかけにスウェーデンの外交政策に人権という新たな関心事項が盛り込まれたことである。その背景には、アルジェリア戦争で行われた人権侵害、特にフランス軍によるアルジェリア人への拷問など人権問題がスウェーデン国内で関心を集めたこと、また1958年6月のシャルル・ド・ゴールの“復権”が、独裁者として知られるスペインのフランシスコ・フランコと重なり、民主主義の危機としてスウェーデンで受け止められたことが挙げられる。ウンデーン外相も、ド・ゴールの復権には不安を覚えていたと伝えられる。

「脱植民地化」の推進として、与党の社会民主党は1960年にそれまで外交問題に関心の薄かった1944年党綱領を改定して、新たな党綱領を採択する。そこでは社会主義インターナショナルの影響もあり、発展途上国などの貧困問題と支援、さらには国連や軍縮問題も盛り込まれる抜本的な改定が行われた。

そして、GDPの1%を「開発援助」に当てる議題も、同時期に社会民主党執行部で議論された。1962年にスウェーデンの開発援助に関する政府案が議会に提出され、その中でGDP比の少なくとも1%に相当する額を対外援助費に充てることをスウェーデンの開発援助の目標値にすると謳い、政権の保革を問わず引き継がれている。2006年の政権交代で与党となった穏健連合党(Moderata samlingspartiet)、国民党自由(Folkpartiet liberalerna)、中央党(Centerpartiet)、キリスト教民主党(Kristdemokraterna)の4党からなる「スウェーデンのための同盟」(Allians för Sverige)と称する連立政権(通称「アリアンセン」; Alliansen)は、その政策目標を初めて継続的に達成した政権であると自負している(現在はGDPではなく、GNIの1%とされている)。したがって、アルジェリア戦争はまさに「スウェーデン外交を変えた戦争」であった (http://www.santerus.se/1100/1100.asp?id=1604)。

2014年は南アフリカで初めて民主的な選挙が行われてから20年にあたる。社会民主党政権を中心にスウェーデンは、「アフリカ民族会議」(ANC)にヨーロッパ主要国全体の支援額を上回る額を一国で援助するなど、南アフリカの反アパルトヘイト運動も精力的に支援した。人道支援の分野においては、スウェーデン政府の発表によれば2013年の人道援助額は49億クローナ(2013年のレートで約735億円)を超え、世界全体の人道支援総額の5,4%を占めている。そして、二国間援助ではアメリカ、イギリス、日本に次いで世界第4位である。

「積極的外交政策」と重武装中立

ここまでスウェーデンの「積極的外交政策」の形成について人権問題の側面から見てきた。ここからは「パルメ委員会」などに代表される軍縮への取り組みについてみていく。軍縮問題は人権問題と同様ウンデーン時代まで遡るものの、その系譜は少し異なる。

米ソ対立の狭間にあったスウェーデンは、自国の安全保障と「中立」を維持するために1960年代まで防衛を目的とした核開発を進め、実際に模擬核実験を行う段階にまで至っていた。核開発はスウェーデン軍最高司令官の提案によって1950年代から議論されていたが、そこで計画されたのは戦術核兵器であった。スウェーデン攻略を狙うソ連軍に対して使用することが議論されたが、戦略自体に大きな無理があると考えられるようになった。

ウンデーン外相も、核保有が必ずしもスウェーデンの安全保障に結びつくとは限らず、むしろ戦争が勃発すれば第一撃を受ける危険があると考えた。さらにスウェーデン国内で、社会民主党の女性団体を中心に強い反対運動が展開されたことによって、最終的にスウェーデンは核開発を断念することになる。ここで重要なのは、断念したのはあくまで核開発であって、妥協案として核防衛研究は容認された点である。核防衛研究は現在の「防衛研究所」(Försvarets forskningsinstitut; FOI. http://www.foi.se) の前身である「防衛研究機関」(Försvarets forskningsanstalt; FOA)が担うこととなった。

このとき展開された反核キャンペーンとともに核防衛に関する研究成果の蓄積がスウェーデンを国際的な軍縮交渉で活躍させる土壌を産み、この分野においてアルヴァ・ミューダール(Alva Myrdal)やインガ・トーション(Inga Thorsson)らスウェーデンの女性政治家が国際的に活躍していくことになる。

スウェーデンは、今日においても2011年から2013年まで包括的核実験禁止条約(CTBT)の「発効促進会議」(通称「14条会議」)でメキシコと共同議長を務め、同条約の発効に尽力している。つまり、「積極的外交政策」はスウェーデンの核開発の副産物でもあり、「あらゆる方向に針毛を向けたハリネズミ」(igelkott med taggarna åt alla håll)のような重武装中立が世界平和への取り組みにも結びついていたといえる。

しかし、「重武装中立」を標榜しながらも、スウェーデンは冷戦初期の段階から米英を中心に西側諸国との軍事的な協力関係を秘密裏に模索しており、後にはNATOの軍事戦略においても重要な役割を期待されるまでになっている。

西側との軍事協力関係の基礎が形作られていったのはエランデル政権時代であり、この協力体制の運用はエランデル首相の後継であるパルメ首相へと代々引き継がれていく。

その一方で、パルメ首相が1972年12月末にベトナム戦争でのアメリカによる北爆をホロコーストになぞらえて辛辣に非難するラジオ演説を行ったため、アメリカはストックホルムに駐在していた大使を本国に呼び戻し、さらにはスウェーデンの新任駐米大使ユングヴェ・ムッレル(Yngve Möller)を接受拒否するなど、1974年まで大使を置けないほどに米瑞関係が冷却化した。前述のように、パルメの冷戦構造への批判者たる姿勢をここに見ることができる。

そのような状況になりながらもスウェーデンと西側との軍事協力関係は維持されるが、ここに「中立」をめぐるスウェーデン外交の裏表を見ることが出来る。スウェーデンは冷戦期にも「中立」を標榜していたが、1992年に改められるまで冷戦期を通してスウェーデンのドクトリンであった「戦時における中立を目指した、平時の非同盟」(Alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig)は実際には1950年代後半に確立したとされる。

冷戦の終焉と問い直される「中立」

冷戦の終焉はスウェーデンの外交政策にとって「何の間の中立か」という問題に直面させるものであった。スウェーデンはそれまでのドクトリンを1992年に「近隣地域での紛争の際に中立の可能性を含む軍事的非同盟」(Militär alliansfrihet med möjlighet till neutralitet vid konflikter i vårt närområde)に改め、1994年にはNATOの「平和のためのパートナーシップ」(PfP)に、そして1995年にはフィンランド、オーストリアとともにEUに加盟している。

かつてパルメ首相はEC(欧州共同体)ヘの加盟も選択肢の一つと捉えていたが、ヨーロッパにおいて10年間で「経済通貨同盟」を形成することを提案した「ウェルナー報告書」と「政治的統一の領域」を検討する「ダヴィニョン報告書」が1970年に出されると、「中立」の問題からスウェーデンのEC加盟も立ち消えになっていく。ECへの加盟申請は1991年のことであったが、当時のスウェーデンは未曾有の金融危機に見舞われており、EC加盟がその解決策として考えられたことも経済的な動機として背景にあった。

しかしこのドクトリンも10年を俟たずに過去のものとなっていく。2001年の米同時多発テロ事件発生から一週間後の9月18日、スウェーデン議会の開会式での所信表明演説においてユーラン・パーション(Göran Persson; 在任期間1996-2006)首相は、「(1992年のドクトリンは)我々への務めを十分に果たしてくれた」(har tjänat oss väl)と述べ、翌年2月13日のアンナ・リンド(Anna Lindh)外相による「外交方針宣言」(Utrikesdeklarationen)でもその文言が踏襲されたことで過去のものとして捉えられることとなった。

この路線については、直前の11日に与党の社会民主党と野党の穏健連合党、キリスト教民主党、中央党との間で「4党合意」と呼ばれる政策合意が交わされており、各党にとっても玉虫色の解釈が可能なものとなっている。

また2009年には「実用的な防衛」(Ett användbart försvar)と題された政府案が議会で可決され、そこでは「リスボン条約」第42条7項と第222条に呼応する形でEU加盟国と北欧諸国との間で民・軍双方の領域での相互的な支援を謳った「連帯宣言」(solidaritetsförklaring)が盛り込まれ、スウェーデンの安全保障政策は「中立から連帯へ」(Från neutralitet till solidaritet)と冠されるようになった。

1986年2月28日に暗殺されたパルメ首相の墓石(上)と2003年9月11日に暗殺されたリンド外相の墓石(下)。ストックホルムにあるアードルフ・フレードリック教会(Adolf Fredriks kyrka)、カタリーナ教会(Katarina kyrka)にそれぞれ眠る。(2008年筆者撮影)

21世紀におけるロシアの脅威

ところで、21世紀においてもなお、スウェーデンにとってロシアが脅威であることに変わりはない。

前述のベトナム戦争で対米非難などを行ったパルメ外交は、ソ連との関係に常に腐心しなければならなかった隣国フィンランドのウルホ・ケッコネン(Urho Kekkonen; 在任期間1956-1982)大統領に、中立政策から逸脱している単なる「抗議政策」(protestpolitik)にすぎないと批判され、国内でも若き日のカール・ビルト(Carl Bildt)現外相にソ連に対してナイーブで、政治的シグナルが曖昧であると批判されることもあった。

しかしながら、ソ連からの脅威に対して手をこまねいていたわけではない。1980年代はスウェーデンの領海内で国籍不明の潜水艦による領海侵犯が頻発し、政権の保革にかかわらず領海侵犯をした潜水艦に対し爆雷を投下して強制浮上を迫るなど一貫して強硬な態度で臨んでいる。1981年にはカールスクローナ(Karlskrona)の軍事機密区域内で座礁しているソ連の潜水艦を発見し、拿捕する事件が発生していることから、これらの潜水艦の多くはソ連のものと考えられている(NATOの潜水艦というケースもあったとされる)。

ときのスウェーデン首相トールビューン・フェルディーン(Thorbjörn Fälldin; 在任期間 1976-78, 1979-1982)が同潜水艦の核搭載の可能性に言及したことで、ソ連への反発と警戒心はより強まっていった。現在でもスウェーデン沿岸部では国籍不明の潜水艦が目撃される事件が起きており、直近の事例では2011年春にユーテボリ(Göteborg)沿岸部でスウェーデン軍が大規模な捜索を行っている。

このように21世紀に入ってもロシアの軍事的脅威は依然として存在する。2008年のグルジア問題のときにはカリーニングラードにロシアの戦術核が配備され、核兵器使用も視野に入れた訓練が行われているとの認識をビルト外相が示し、ロシアの脅威が再認識された。また、昨年の2013年3月29日未明にはゴットランド(Gotland)沖のスウェーデン領空から30-40kmの空域で、ロシアがストックホルムとスウェーデン南部を攻撃目標にした核攻撃訓練を行っていたことが全国紙「スヴェンスカ・ダーグブラーデット」(Svenska Dagbladet; SvD)の報道で明らかとなるなど、その脅威はスウェーデンにとって戦慄的なものであった。

ところがビルト外相は、5月10日になって、詳細に関しては国家機密であるとしながらも、この訓練はスウェーデンを標的にしたものではないと報道を否定した上で、翌週に北極圏の町キルナ(Kiruna)を訪問する予定のロシアのラヴロフ外相との会談でもこの問題を取り上げることはないと語った。しかし、同年10月28日にもウーランド(Öland)島南端の岬を攻撃目標にした爆撃機の訓練も行われており、スウェーデンにとってロシアは脅威であり続けている状況に変わりはない。

そして今年に入ってから世界を揺るがしているウクライナ危機においても、スウェーデン政府はウクライナへの支援を打ち出しているが、バルト海地域のロシア軍の動向を踏まえてゴットランド周辺地域の防衛力を強化するなど対応に迫られている。

ウクライナ危機と新たな「国防問題」

ウクライナ危機はさらにスウェーデンの安全保障政策を根本から揺さぶる展開を見せている。2014年3月4日に国民党自由の党首でヤーン・ビュルクルンド(Jan Björklund)副首相兼教育相は、スウェーデンの安全保障政策にはドクトリン変更がもはや不可欠であり、スウェーデンは国際貢献よりも自国の安全保障に重点を置くべきとし、国防費の増額を主張している。

これは政府見解よりも踏み込んだ主張であり、穏健連合党のフレードリック・ラインフェルト(Fredrik Reinfeldt)首相やカーリン・エーンストゥルム(Karin Enström)国防相らとの見解とは一線を画す一方で、議会の国防委員会議長を務める社会民主党のペーテル・フルトクヴィスト(Peter Hultqvist)はビュルクルンドの主張に大筋において賛意を示している。そして、パーション政権時代の2004年に議会に提出された政府案によってゴットランド島のP18基地が閉鎖されたが、同島の“再軍備化”の必要性についても両者の見解は一致しており、ウクライナ危機は新たに「国防問題」をスウェーデン政治の争点に浮かび上がらせる結果となった。

さらにロシアがウクライナのみならず、EU加盟国であるバルト三国を攻撃する可能性さえもあると3月26日にCNNで報道されると、スウェーデンではEU加盟国との「連帯宣言」も議論の対象となった。EU加盟国との連帯とスウェーデン本国の防衛とのどちらを優先させるかという問題も生じ、さらには「連帯宣言」で謳われている、スウェーデンがEU加盟国に与えるとする軍事的支援が何を指すのか各党間で一致していないことも明らかとなった。

また、スウェーデン国民の間でも自国の防衛について不安が高まっている。2012年末にスウェーデン軍最高司令官であるスヴァルケル・ユーランソン(Sverker Göranson)がスヴェンスカ・ダーグブラーデット紙の取材に対し、国防費が削減されてきた中で仮にスウェーデンが攻撃されるような事態になれば、スウェーデン単独で戦線を維持できるのはせいぜい一週間であると語った。しかも一週間というのは戦域が限定されている場合であって、二方面作戦で攻撃された場合には戦況はより厳しくなるとの認識を示しており、スウェーデンの防衛体制の脆弱さがあらわとなった。

2014年4月5日から27日に1150人を対象に全国紙「ダーゲンス・ニューヘーテル」(Dagens Nyheter; DN)と世論調査会社である「イプソス」(Ipsos)社が行った世論調査によれば、スウェーデン国民のおよそ半数が国防費増額に賛成との結果が出ており、国民的な危機感となって現れていることが窺える。スウェーデン議会は約4-5年ごとに将来の国防政策の展望を示す「国防決定」(Försvarsbeslut)を採択するが、次期の「2015年国防政策」をめぐる折衝はすでに始まっている。

「国防決定」の方向性を議論する「安全保障諮問会議」(Försvarsberedningen)は、ウクライナ危機を受けて「国防報告書」(Försvarsrapport)の提出を見送っていたが、2014年5月15日にようやく「スウェーデンの防衛―不安定な時代のためのより強固な防衛」(Försvaret av Sverige. Starkare försvar för en osäker tid)と題した報告書をまとめた。しかしながら、国防費のさらなる増額を主張する社会民主党に対し、財源不足を理由に難色を示している穏健連合党との間で溝が埋まらず、同報告書の発表会見においても両党の対立が露見するほどであった。

さらにスウェーデンでは改めてNATOへの加盟を議論する動きも出てきており、アメリカ政府がスウェーデンに対してNATO加盟を打診するなど、「国防問題」が今年の9月14日に議会選挙を控えるスウェーデン政治の大きな争点の一つになることが見込まれている。「積極的外交政策」とは核開発計画の副産物でもあったことはすでに論じた通りだが、今般生じた新たな「国防問題」の裏を返せば、スウェーデンの国際貢献は軍事力による自国の安全保障の裏打ちがまずあってこそ成り立ってきたとも解釈できる。

ウクライナ情勢はいまだ予断を許さない状況にあるが、これまで紹介してきた事例への対処からも垣間見えるように、近隣での国際的緊張に直面するとスウェーデンの外交政策の二面性がより浮き彫りになると言ってよいだろう。

プロフィール

清水謙

立教大学法学部助教。

大阪外国語大学外国語学部地域文化学科中・北欧専攻スウェーデン語専攻卒業。東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻(国際関係論コース)修士課程修了(修士(欧州研究))。同博士課程単位取得満期退学。主な業績:「スウェーデンの2006年議会選挙再考-スウェーデン民主党の躍進と2010年選挙分析への指標-」『ヨーロッパ研究』(東京大学ドイツ・ヨーロッパ研究センター)10号、2011年、7-27頁/「スウェーデンにおける『移民の安全保障化』-非伝統的安全保障の脅威認識形成-」『国際政治』172号、2013年、87-99頁/「スウェーデンにおける国籍不明の潜水艦による領海侵犯事件についての分析-「中立」と西側軍事協力と武力行使に着目して-」『IDUN-北欧研究-』(大阪大学言語文化研究科言語社会専攻デンマーク語・スウェーデン語研究室)21号、2014年、337-368頁/「スウェーデン政治外交史からの「大統領制化」の検討-パルメ“大統領”の誕生」、岩崎正洋(編著)『大統領制化の比較政治学』ミネルヴァ書房、2019年、153-172頁/「スウェーデンにおける移民・難民の包摂と排除-スウェーデン民主党の中道政党化をめぐって」、宮島喬・佐藤成基(編著)『包摂・共生の政治か、排除の政治か-移民・難民と向き合うヨーロッパ』明石書店、2019年、83-110頁など。