2017.02.01

ロボットになぜ「弱さ」が必要なの!?――ロボットと生き物らしさをめぐって

自分ではゴミを拾えない「ゴミ箱ロボット」、「む~む~」の声にあわせぷるるんと揺れる「む~」、相手の目線を気にしながらオドオドと喋る「トーキング・アリー」。岡田美智男さんは一見役に立たないながらも、目が離せない「弱いロボット」 をつくっていると言います。本インタビューでは「ロボットになぜ弱さが必要なのか」をテーマに、人間はなぜロボットに心を感じるのかお話を伺いました。(聞き手・構成/山本菜々子)

「弱いロボット」とは

――岡田さんが開発されたロボットたちを簡単に紹介していただいていいでしょうか。

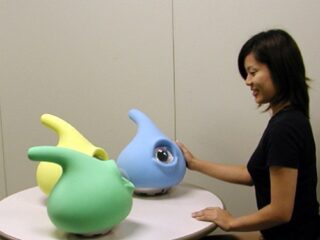

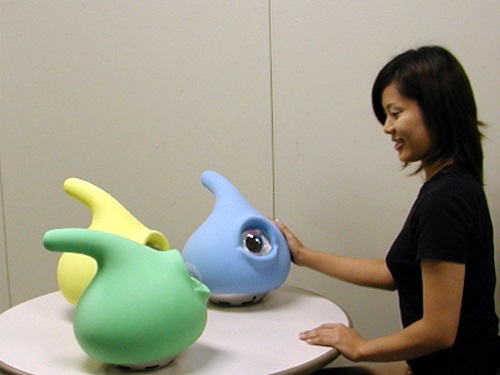

もう16年くらい前になるんですが、はじめに作ったのがこの〈む〜〉というロボットです。目玉のような、幼児のような、というわけで、「こんにちは!」と話しかけると、幼児の喃語のような「む〜む〜」という声にあわせプルルンとした動きで応える。あるいは、積み木をかざすと、すこし考え込むようにして、「あかいろ!」と間違えて答えてしまうような。なにも役にたたないけれど、そこに居ないとなんだか寂しい、そんな存在感はどのようにして生まれるのか。このロボットでそのようなことを考えてきました。

また〈ゴミ箱ロボット〉というのは、ゴミを拾い集めようとしても自分ではゴミを拾えない。で、子どもたちからの手助けを上手に引き出しながら、結果としてゴミを拾い集めてしまうというものです。ゴミを拾い集めるロボットを作ろうとするなら、ゴミを見つけるためのセンサーやゴミを摘み上げるためのアームをつけて実現すればいいのですが、ここではちょっと他力本願というか、人を上手に使ってしまおうということですね。手伝ってもらうと、ペコリと頭を下げる。で、手伝った方もまんざら悪い気はしない。そういうソーシャルな関わりを指向したなんです。

〈マコのて〉という、手をつないで一緒に並んで歩くためだけのロボットもあります。〈マコのて〉は、どちらがどちらの手を引くというわけではなく、子どもと一緒に歩くような感覚でただ手をつないで一緒に歩くだけのものです。人とロボットとが対峙しながらコミュニケーションするのではなく、人とロボットと並んだ関係でのコミュニケーションもおもしろいのではないか思っています。

ぼくたちのつくるロボットは総じて、ちょっともどかしいとか、おぼつかない、たどたどしいとか、そういう頼りないロボットが多いですね。「弱いロボット」と呼んでるんですが、どこか不完全なところがあるんだけれど、なんだかかわいい、放っておけない。そんな「弱さ」を内包しているからこそ、人との関わりとか、コミュニケーションを引き出せるのではないかと考えています。

その頼りなさといえば、3つのロボットたちが「ああでもない、こうでもない」と考え込むような、ちょっと頼りないカーナビなんかも開発中です。「どっちにいく?」「そろそろ、右に曲がったほうが……」「いや、もう少し先だよ」「そうそう」「ここを左にいくとケーキ屋さんがあるんだけどなぁ」「でも、先を急がなくちゃ……」などとおしゃべりする。ちょっと頼りないくらいのほうがドライバーも「こうしちゃいられない」って、いくぶんは主体的になるんじゃないかと。

「人間らしさ」って?

――コミュニケーションについて探るロボットを考えたとき、見た目が「人間らしい」ロボットをつくろうとするのではなく、人間とかけ離れた姿のものをつくろうとしているのが面白かったです。

ぼくはもともとロボットの研究者ではなく、むしろコミュニケーションの認知科学的な側面について興味を持ってきました。コミュニケーションの仕組みを探るための道具としてロボットを作ってきたわけです。ロボット技術に関してはまったくの素人と言えるかもしれません。ですから、ヒューマノイドのような立派なロボットを作る技術がなかっただけなんですね……(笑)。

苦肉の策として、いろいろな機能を足し算していくアプローチではなく、むしろ〈ゴミ箱ロボット〉のような機能を引き算していくようなアプローチを取るようになっていたんですね。「ゴミを拾うのが技術的に難しいのであれば、まわりの子どもたちに手伝ってもらえばいいじゃないか」というように。

それと「人らしさ」ということを考えるとき、その姿をはじめから「人のように」ではなく、むしろ、それからはもっとも遠い「ゴミ箱」くらいからスタートしても面白いかなと思ったんです。その姿は「人らしさ」からはほど遠いんですが、他との関わりや関係性の中から立ち現われる「人らしさ」というのもあるのではないかというわけです。

――ロボットにとって「人間らしさ」はどの程度重要なのでしょうか。岡田さんは著書の中でASIMOがはじめて登場したときドキドキしたとおっしゃってましたね。

そうですね。ASIMOのふるまいをみていると、思わず「なにを考えているのか」「どこに向かおうしているのか」とこちらが考えてしまうようなところがある。結局、ぼくらが人の心を読もうとしてしまうのも、同じような身体を備えているからでしょう。その対象に自分の身体を思わず重ねてしまう。それは、そんなふうに重ねることのできる対象だからです。この水の入ったコップに対して、「コイツはなにを考えているのか」ってあまり思わないですよね。

目の前の相手がなにを考えているのか探ろうとしたとき、自らの身体がこの場に対して感じていることを手掛かりに、相手がなにを感じているのかを探ろうとするんですね。その対象に自分の身体を重ねながら理解することがコミュニケーションにとってはベースとなっているわけです。

たとえば、幼児がヨタヨタと歩きはじめるとき、思わずその背中を追いかけてしまいますよね。その重力に逆らいながらバランスをとるものに対して、ぼくらは思わず、自分の身体を重ねてしまうことがある。〈ペラット〉というおぼつかないロボットは、倒立振子の原理によるんですが、そのヨタヨタした動きに対して、その様子を見入ってしまうということがある。そこにおもわず自分の身体を重ねてるんですね。

――ASIMOに心を感じるのは、私たちと同じ体の形をしているからなのでしょうか?

そうですね。でも、もっと基底のところで「同型」なのではないかと。

ASIMOの方がコップよりも「私たちと同型な身体を備えている」ということなんですが、それは必ずしも同じ姿である必要はないのです。むしろ、〈ペラット〉のように、周囲との切り結びの様式が似ていることが大切だと思っています。

どういうことかというと、私たちの身体は外からみると完結しているように見えます。でも、実は周囲の環境に支えられながら自分の身体を調整しているという要素が大きいんですね。

たとえば、顔。自分の顔だけど、自分の内側から見えない。そういう顔が欠けた状態で人と関わるわけです。それでも不自由しないのは、自分の頭を動かす中で、その見えの変化から自分がいまどんな状態にあって、なにをしようとしているのかがわかる。

あるいは、ぼくがいまどんな表情で話をしているのかは、目の前の山本さん(注:インタビュアー)の表情に映し込まれた自分の表情を手掛かりにしているわけです。自分の身体を自分の内側からみると、それは閉じていない、不完結なんですね。そういう身体の備えている制約を、ぼくらの「弱いロボット」の研究では本源的な〈弱さ〉として捉えているわけなんです。

だから、自己完結していない、そんな〈弱さ〉を備え、周囲と上手に切り結んでいるロボットであれば、必ずしも人と同じような格好をしていなくても「同型」といえるのではないか。アンドロイドやジェミノイドロボットなどでは「実体としての同型性」ということを追求するわけですが、一方で周囲との切り結びの様式が同じである「関係としての同型性」を追求していく。それによって、人に近づけていくというアプローチもあると思うのです。

ぼくたちがつくる〈ゴミ箱ロボット〉は、一生懸命にゴミを拾おうとするのだけれど、自分ではなかなかゴミを拾えない。その場でヨタヨタとしながら困っているだけです。そうすると、周りの人が見かねてゴミを入れてくれる。

その〈弱さ〉が他の人のアシストをうまく引き出すわけですね。「人間らしさ」とは、こうして他者からの支えの中でどうにか自己完結させていくという様式からたち現れてくるのではないか。同様に、周囲との切り結びの中でどうにか自己完結ようとする姿が「生き物らしさ」を生み出しているのではないか、と思います。

あのロボットなに考えているんだろうね

――岡田さんのつくるロボットには、目が離せない不思議な魅力があります。私たちがロボットをみるとき、どのような気持ちが生まれるのでしょうか?

認知哲学者のダニエル・デネットによれば、ぼくらがなにか動きのある対象を見るときに、いくつかの構えのうちのいずれかをとっていると言われています。

ひとつは「物理的な構え」というもの。ここのペンがパタリと倒れた。その動作に対して、「あっ、疲れているのかな? それで横になったのかな?」とは思わない。重心が偏って、バランスを崩して倒れたと解釈するわけですよね。

そして、「設計的な構え」。時計がチクタク動いているのをみて、「これはうれしくて歌っているんだな」とは思いません。「だれかが設計したとおりに時を刻んでいる」という解釈する。

もうひとつは「志向的な構え」というもの。ASIMOの歩く姿をみているとき、おもわず「どこに向かおうとしているのか」と考えてしまう。なんらかの意図があって、それに合わせて合目的的に動いている、そんな解釈をするわけですね。

これまでの機械とロボットとの大きな違いというのは、わたしたちがその対象に対して「設計的な構え」ではなく、思わず「志向的な構え」をとってしまう点にある。普通の機械の動作をみても、誰かが設計したとおりに動いているだけと思うのですが、ASIMOの飄々としたふるまいには、自らの意志である目的にむかっているように感じるんですね。

ぼくたちの興味も、そこにあります。どうやったらロボットは人間に近付くのか?というより、どういう行動様式に対して人間はロボットに心を感じるのだろう?と考えていることが多いのです。

「弱い」は自然なことだ

『弱いロボット』(医学書院)を出版して間もないころ、シノドスの編集長の荻上さんがTBSラジオの「DigTagコラム・チキチキ塾」というコーナーで、この本を紹介していただいたことがあります。荻上さんは、「なにかとくに結論があるわけでもない、とても主張の弱い本です」というような話をされていた。その時に思ったのは、この本の主張の弱さがいろいろな人の勝手な解釈を引き出している、その意味では「弱い本」なんだと(笑)。

いろんな方々に書いていただいた書評を読んでみると、「あっ、そうそう、ぼくはこういうことを言いたかったんだ!」と自分で後から気づくことがある。読んでくださる方が新たな解釈をつけ加えてくれて、はじめて完結するような「弱い本」なのだと思ったわけです。

――「弱い本」ですか。「弱い文章」っていうのもあるのかもしれませんね。

文章の表現があまりに強すぎると「伝える人」とそれを「受けとる人」とが非対称になってしまう。でも、伝える側がちょっと抑え気味にしていると、そこに解釈する余地が生まれて、一緒になって意味づけしようとする。そうすると、その意味を支え合うよう対等な関係になれるんですね。

ぼくらのロボットでも、周りの人の参加するための余白って大切だなと思ってます。例えば、相手の目線を気にしながらオドオドと喋るような〈トーキング・アリー〉というロボット。一方的にどんどん話せばいいのだけれど、そういう自信もなくて、相手の目を気にしながら「あのね」「えーっとね」とたどたどしく話すものです。

相手の注意が逸れたときは、「ねぇ、聞いてる?」と言いながら、相手の目線をこっちに引き戻そうとする。そうした関係では、そこに聞き手の参加する余地がうまれて、一緒になって言葉をつくっていく雰囲気になるんですね。

結果として言い淀みや言い直しの多い、非流暢な発話になってしまうんですけれど、それが「聞きにくい」ということもなくて、むしろ聞き手に対する配慮とか優しさが生まれてくる。伝えようとする意志も伝わってくるし、言いたいこともなんとなく伝わる。聞き手も、そこに参加できていることがうれしい。そんな喜びが生まれるんです。

たぶん文章も一緒で、「あーでもない、こーでもない」と言いながらだんだんと自分が伝えたいことに収束させていくような「弱い文章」があってもいいのかもしれません。それを読む人もその問題を共有しながら、「ああでもない、こうでもない」と読んでいくというのは結構需要なプロセスかもしれませんね。

――「弱い文章」すごく憧れますが、やっぱり相手にゆだねるのは勇気がいりますよね。

この『弱いロボット』の帯には、「ひとりでできないもん」って書かれているんですけれど、ふつうは「ひとりでできるもん」ですよね。

ぼくらって生まれてから今に至るまで、そして老いてからも、だれの手を借りることなく「ひとりでできること」を良しとするような文化の中で育ってきた。子どもを育てるときには、すこし手を焼きながら「はやくひとりでできるようになるんだよ」と願うし、一方で子どものほうも「もうひとりで靴下をはけるんだよ、すごいでしょ」って得意がっている。学校教育でも「テストはひとりで受けるものであり、だれの力も借りてもいけません!」という環境の中で人を育てている。ロボットも一緒で、ひとりの力でできる完璧なものを目指そうとしてきた。

でも、私たちの身体の備える不完結さということを考えるとどこか無理がでてくるんですよね。

生き物は自らの動きを周囲にゆだねながら、周囲と一緒に行為を形作っている。なにげなく歩く時も、その一歩を地面にゆだねながら、歩くという行為を作り上げている。「もうひとりで靴下をはけるんだよ!」と得意がっていた子どもも、壁に背にして、身体のバランスをとりつつ、靴下を履いていたりする。あるいは、相手に「おはよう」と挨拶をするときも、半ば相手にゆだねるようにして、挨拶という行為を作り上げているわけです。

――むしろ「弱い」ことこそ、自然で、人間らしいことなのだと。

今回のテーマである「ロボットになぜ「弱さ」が必要なのか」という問い。ぼくはいろんな理由があると思っています。

身体的なコミュニケーションを成り立たせるには、「関係として同型性」というものが大切だということを先ほどいったのですが、ロボットが自己完結したものだと、他との間でそもそもコミュニケーションは必要ない、というかコミュニケーションが生まれないんですね。人と人との間で共同性を生み出している動因というのは、お互いの備える不完結さ、すなわち「弱さ」なのではないかと思うんです。

一つの例として、お掃除ロボットですね。これも「弱いロボット」なんじゃないかと思っています。ひとりで勝手にお掃除をしてくれる便利なものですが、何日か一緒に生活してみると、彼らの弱さも気になってくる。椅子の入り組んでいるところで袋小路になるとか、ケーブルに巻きついてギブアップしてしまう、それと玄関などの段差に弱いとか。そんな弱さがわかってくると、スイッチを入れる前に、なにげなく椅子を並べ直し、ケーブルを整理している。すると、いつの間にか部屋も片付いていたりする。

この部屋を綺麗にしたのは誰なんだろうかと考えてみると、お掃除ロボットの力だけでもない。私ひとりで片付けたわけでもない。この「弱さ」がぼくたちに掃除に参加する余地を与えてくれた。ふつうの機械として考えたら、欠陥や欠点だった「弱さ」がぼくたちとの共同性を引き出しているわけです。

たぶん、完璧にお掃除できるロボットだったら、そういう共同性は生まれない。むしろ「お掃除をしてくれるロボット」と「お掃除をしてもらう人」という明確な役割が生まれる。すると途端に、「もっと静かにできないの? もっと早く終わらないの? この取りこぼしはどうなのよ!」と、このロボットに対する要求水準をあげてしまう。

お互いの役割の間に線を引いてしまうと、相手に対する要求水準をあげてしまうというのは、最近ではいろんなところで起こっているようなんです。教育現場だと、教える人と教えてもらう人。介護現場だと、介護する人と介護してもらう人。あるいは津波の被害にあうたび、この防潮堤をもっと高くせよという議論になる。「もっと、もっと」と相手に対する要求水準をあげてしまう。と、いろんなところが変に疲弊してしまうんですね。

そういう意味では、私たちに本源的に備わる「弱さ」が人と人との豊かな関係性を作り上げるためのカギになっているようなんです。

騙すロボット!?

――岡田さんがあるインタビュー(「頼りなさが生み出すもの 弱いロボットのちから」)の中で、「む〜をあまり外に出したくない」とおっしゃったあと、

“桜の咲く公園でひとりのおばあちゃんがぽつんと立っていたのです。そして、小さなぬいぐるみのロボットを抱っこしながら「きれいだねぇ、ねぇ、きれい、きれい」と桜を見ながら語りかけていたのです。その姿を見て、ロボット研究者として申し訳ないことをしてしまっているのではないかと、いたたまれない気持ちになってしまって。なにかとても痛々しいものを作っているのではないかと感じたのです。そのまま突き進んだら、「おばあちゃんをどう欺くか」という研究になってしまわないかと。”

と言われていて、非常に印象に残りました。「人間らしい」ロボットをつくろうとしている岡田さんが、ロボットに心を感じているおばあちゃんに申し訳なさを感じている。これはどういうことなのでしょうか。

まだまだ技術としては未熟だと思うんですね。「コミュニケーションロボット」と呼ばれているけれど、人とのコミュニケーションを目指しているということだけであって、まだ達成できているわけではない。まだ疎通しあう関係にはなっていない。あくまでスローガンであるとか、願望にすぎないわけです。

「志向的な構え」を引き出すという意味では、ロボットに心を感じてしまうこともある。けれども、「そこに心を感じること」と、「そこに心があること」の間にはまだ大きな開きがある。〈心あるロボット〉と感じつつも、実際のところは〈心ない振る舞い〉を平気でしてしまう。どう〈心あるロボット〉のように見せるかという技術は、どう人を欺くのかを考えているようなものかもしれない。そういうものを高齢者の方々にまだ使ってほしくないというところが本音なわけです。そうしたロボットで自分の心を癒したり、お喋りの相手にするのは悲しすぎると思う。

――岡田さんのロボットに囲まれて、一人老後を暮らせたらなんて素敵なんだろうと思っていたので、それは以外なお話でした。

複数のロボットを相手に会話を楽しんでいる状況だと、例の痛々しさというのは、いくぶんは和らぐんですね。それはロボットの世界にぼくらが入り込んでいる。それは遊びであり、仮象世界でのものになるんです。子どもが人形相手に遊ぶのと一緒です。

でも、ロボットと自分が1対1で関わろうとすると、けっこうきついと思います。1対1だと、現実の世界でのやり取りになってしまう。ロボットに優しく語りかけても、ぼくらの何十年かの人生経験に配慮したような応答を返してくれるわけではない。そういう意味で、ロボットはコミュニケーションの研究の道具としては面白いけれど、現実世界で人間を相手にするのは幼すぎるし拙すぎる。

現段階でぼくたちが提供できるのは、おばあちゃんや子どもが犬をみんなでかわいがるような形で、そのロボットを媒介にして、人間同士のコミュニケーションを引き出すような、そういう場を構成することくらい。そういう場面であれば、なんとか使えるものなのではないかと思っています。

プロフィール

岡田美智男

1960年生まれ。東北大学大学院工学研究科博士課程修了後、NTT基礎研究所情報科学研究部、国際電気通信基礎技術研究所(ATR)などを経て、豊橋技術科学大学情報・知能工学系教授。専門は、コミュニケーションの認知科学、社会的・関係論的ロボティクス、ヒューマン‐ロボットインタラクションなど。著書に『弱いロボット』(医学書院)、『ロボットの悲しみ ー コミュニケーションをめぐる人とロボットの生態学』(共編著、新曜社)がある。