2014.03.29

計算する知性といかにつきあうか――将棋電王戦からみる人間とコンピュータの近未来

ある個人的な経験から話を始めたい。半年ほど前、翻訳会社でアメリカ製オンラインゲームを翻訳するアルバイトをしていた私は、数時間後に迫った締切りに冷や汗をかきながら翻訳校正用のソフトを操作していた。

翻訳を仕上げる際かならず使うよう上司に指示されたそのソフトは、私の作った翻訳文に数百個のエラーがあると指摘している。だが、その大半は、数字が正しく訳されていない(Ex.「10」を「十」と訳している)、訳語が統一されていない(Ex.「order」を「注文」と「順番」で訳し分けている)、違う原語に同じ訳語が使われている(Ex.「Objective」と「Objectives」をどちらも「目的」と訳している)といった意味のない指摘なのだ。

文脈に応じて適切な言葉を選び自然な翻訳を作ろうとしてきた私の努力が、文脈を全く考慮しないソフトによって無残に打ち砕かれる。もちろん明らかな翻訳ミスを指摘している箇所もあるし、校正ソフトのエラー評価の少なさが完成品の質を保証するため、全ての指摘を無視するわけにもいかない。締切りの時刻は迫る。十数個の有意な情報を得るために数百のエラーリストに目を通し、ソフトがミスと認識できないよう語彙ファイルを修正するといった姑息な手段も使い、朦朧とする頭とマウスホイールをフル回転させて作業を進めながら私は考えていた。

「この状況って、最近どこかで見たなぁ」

便利な道具であるはずの最新のソフトウェアに追い詰められ、明らかにおかしな要求もされながら、結果を出すため、それとなんとか折り合っていかなければならない。私の置かれた状況と良く似た、それでいて、どこか突き抜けた楽しさをともなった出来事。それが5人の棋士と5つのソフトが戦った第二回将棋電王戦だった。

昨年の3月から4月にかけて行われた第二回電王戦は、現役プロ棋士とソフトが対決する初めての公式対局として大きな注目を集めた。動画サイト「ニコニコ生放送」で中継され、総視聴者数200万人を超えたこのイベントについてはウェブマガジンや関連書籍において既に多くが語られている。だがその大半は「プロ棋士と将棋ソフトのどちらが強いのか」、「コンピュータは人間の思考を超えたのか」という問いを軸にしたものとなっている。

ここでは少し違う観点から電王戦について考えてみたい。コンピュータやロボットといった知能機械が(特定の場面では)人間に匹敵する思考能力をもちつつある現在、あるいはその能力のさらなる拡大が予想される近未来の状況において、私たちは「彼ら」とどうつきあっていけるのか。その先駆的なモデルケースとして電王戦を捉えてみたいのだ。

言葉を交わさずとも指し手の応酬だけで相手と様々なコミュニケーションをとれることから「棋は対話なり」と言われる。電王戦全五局における棋士とソフトの「対話」をもとに近い将来における知能機械と人間の関係を考えることが、この文章の目的である。

*以下の分析には、対局の熱を伝えるため若干の将棋用語が混じりますが、コンピュータと人間の相互作用を考察することが主題なので、わからない用語は無視してもらってかまいません。興味をもった方はネットで調べるなどしていただけるとよいかと思います。

将棋というゲームには、複雑なパズルのような論理的な側面と、武道やギャンブルに近い勝負としての側面がある。形式的に表現すれば、(1)論理的に正解(「最善手」)を導き出せる局面が少なくないが、(2)正解がわからない状況も頻繁に現れ、(3)だからこそ正解が分からない場面で特定の行為(指し手)に賭けて勝負しなければならない。もちろん強くなればなるほど正解を発見できる確率は上がるし、後で時間をかけて考えれば分かることも多いが、トップ棋士でさえ最善手が分からない局面もしばしば現れる。

将棋ソフトでも状況は変わらない。原理的にはオセロやチェッカーと同じく完全解析が可能なゲームでありながら、その実現の見通しはいまのところ立っていない。

第一の特徴から棋士とソフトの戦いを捉えると「論理的な計算をまちがえないソフトに人間が勝てるはずがない」というソフト寄りの見方が生まれ、第二の特徴から捉えると「正解の分からない局面を鍛えられた直観(「大局観」)で捉えることに優れた棋士がソフトに負けるわけがない」という棋士寄りの見方が生まれ、第三の特徴から捉えると「一手一手に人生を賭けて戦う棋士の姿にファンは感動するのであって、合理的な計算しかできないソフトとの戦いが面白くなるわけがない」というシニカルな見方が生まれる。

電王戦が始まる前、将棋ファンや関係者が囁いていた下馬評の多くは、この三つの見方に基づくものだった。だが、これらは電王戦が進むにつれていずれも妥当性を失っていく。将棋ソフトは様々な間違いを犯し、棋士の大局観はしばしばソフトに圧倒され、人間とソフトの戦いはトップ棋士同士の対局に劣らない興奮と感動を生み出したのである。

第一局: ソフトの「間違い」を決めるもの

新鋭・阿部光瑠四段(19)に、前年のコンピュータ将棋選手権五位の「習甦」が対した第一局、結果的にソフトはいくつかの「間違い」を犯した。まず陣形整備の段階で端歩の突きこしを許し(=相手の左端の歩を五段目まで進められてしまい)、阿部に余裕のある陣形を組まれてしまう。さらに単独で桂馬を跳ねだす強気な攻めに出たが(下図)、駒損を重ねて劣勢に陥り、終盤では歩の成り捨てなど無意味な手を繰り返しながら習甦は敗れた。

コンピュータは計算を間違えない。ハードウェアが完全に壊れていない限り、それは確かだ。しかし、複雑な作業を担うソフトでは、与えられた作業をいかにうまく計算に置き換えているかが重要になる。例えば先に述べた翻訳校正ソフトは、原語と訳語が一対一で対応しているかどうかによって訳語の適切さを判定する。その判定を下すための計算過程が間違っていなくても、このソフトは適切な訳し分けと明らかな訳語選択ミスを一緒くたにエラーと判定してしまう。

ただ、それがソフトの間違い(バグ)となるかどうかは状況による。例えば法律文書など語彙が厳密に定められている場合にはソフトのエラー判定は適切であり、クライアントが訳し分けを望まない場合はソフトに従うしかないこともある。

将棋ソフトにも同じことが言える。対局が終わった後から見ると、いくつかの習甦の指し手は誤った形勢判断に基づいたミス(「悪手」)に思われる。だが、それはあくまでも阿部がそれらの指し手に対応して優勢を築くことができた(うまく「咎めた」)からだ。敗因とされた△6五桂の局面にしても、阿部ではなくアマチュアが指していれば習甦の攻めが決まっていた可能性が高い。阿部自身、もし自分がこの局面で習甦側を持っていれば「アマチュア五段程度の方にならまず勝つ自信がある」と述べている[*1]。

また、阿部以外の棋士が指せば異なるタイプの「悪手」が生まれた可能性もある。開発者にとって、電王戦はソフトの弱点を様々に異なる棋風をもつプロ棋士にあぶりだしてもらう絶好の機会でもあった。△6五桂のような無理攻めをいかに抑えるかは今後の重要な課題となっていくだろう。

コンピュータは計算を間違えなくても計算のしかたを間違える。そして何が「間違い」であるかは人間とソフトの相互作用を通してその度ごとに決定されるしかない。さらに、どのような挙動が有効とされ、あるいは間違い(バグ)として排除されるかによってソフトのふるまいはバージョンごとに変わっていく。つまり、私たちと知能機械の相互作用を通して、「彼ら」は新たな行為のあり方を獲得していくのである。

第二局: 線の大局観vs点の大局観

阿部の快勝に終わった第一局の結果は、「大局観に優れた棋士にソフトは勝てない」という見方を支持するものに見えた。だが、コンピュータ将棋選手権四位のPonanzaと佐藤慎一四段(30)が対戦した第二局、「大局観」の優位性は次第に疑わしいものとなっていく。

序盤から形勢が微妙に揺れ動きながら進行した本局、終盤の入り口でわずかに優位にたった後手佐藤が勝負を決めにいくがPonanzaは粘り強い守備で対抗する。残り時間の切迫と激しい疲労のなかで佐藤は細かなミスを繰り返し、Ponanzaの着実な反攻によって次第に追い込まれ、141手で敗れた。

終盤で佐藤を襲った激しい疲労の背景には、現役棋士としてソフトに負けられないという強いプレッシャーだけでなく、ソフトの指し手が棋士のそれとは異なる特徴を持っていることがある。両者の違いについて、阿久津主税八段は次のように述べている。

人間は前からの手を継承する「線」で考えます。だから「線」が繋がらない時は、何か勘違いがあったと考えるし、予定変更を余儀なくされたのかなと考えて、次の一手を選びます。コンピュータは、一手指すと、その局面で考えた新たな手を加えてくることがあるので、二手先、三手先とで最善手が変わるというか、人間ならこの流れにならないという手が出てきます。その意味では「点」で考えているといえます。人間は、一手前とは違う人が指したような手に対応しなければならないので、読みの量は増えるし、疲労もたまるわけです[*2]。

現局面から数十手先の様々な分岐の中で最善と思われる進行を選びだす棋士の大局観は、阿久津の言う「線」の思考に支えられている。だが、こうした「線の大局観」は、指し手の一貫性を無視して局面ごとに最善手を探るソフトの「点の大局観」の前に意外な弱点をさらけ出した。流れによって局面を把握するために流れを無視した指し手に対応しきれず、思考は混乱し疲労もたまってしまうのだ。さらに、流れを考慮しないソフトのほうが広い局面を捉えて結果的により良い手を探り当てることもある。そう考えれば、棋士側の最大の強みであったはずの「大局観」は、彼らの思考を特定の枠にはめ込んでしまう「先入観」と区別できなくなってしまう。佐藤もまた終局後に次のように述べている。

ソフトが意外な手を指してきて、自分の将棋が広がった感覚がありました。[……]「それはない」と思う筋が、考えると有力とわかってくる。将棋には無限の可能性があると教えられました。将棋を20年以上やってきて、いつのまにかこびりついていた先入観という垢を落とせた気がする[*3]。

佐藤がソフトとの対局を通して「いつのまにかこびりついていた先入観」を自覚していったように、知能機械と人間の相互作用は、これまで自明とされてきた思考のあり方を捉え直していく契機となりうる。機械がバグの特定と修正を通じてそのふるまいを変えていくのと同時に、人間もまた自らの行為を暗黙のうちに限定してきた枠組みを認識しそれを組み替えていく。ただし、自明性が崩れていくプロセスは必ずしも愉快なものではない。そこには自分たちが大事にしてきたものが意味を失うことに伴う激しい痛みがある。残り3戦においても、コンピュータの計算力とアルゴリズムの論理は既存の将棋観を支えてきた様々な要素を疑いに付し、棋士や見守る人々の思考と感情を激しく揺さぶっていった。

[*1] 日本将棋連盟 2013 『第二回電王戦のすべて』マイナビ、P29。

[*2] 『ドキュメント電王戦 その時、人は何を考えたのか』2013、徳間書店、P71。

[*3] 『将棋世界(2013年7月号)』、日本将棋連盟、p56。

第三局: コンピュータはあきらめない

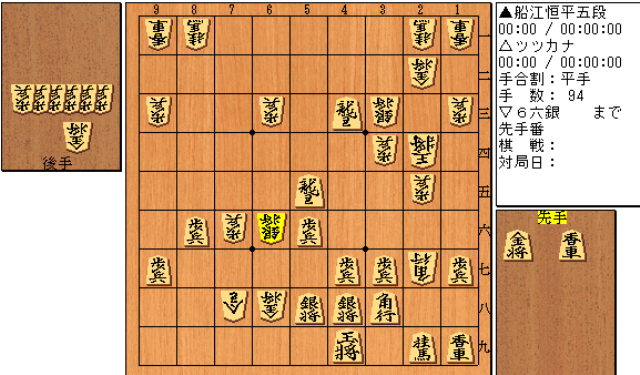

第三局は棋士の「線の大局観」とソフトの「点の大局観」が正面から激突する熱戦になった。先手は関西の俊英・船江恒平五段(25)、後手はコンピュータ将棋選手権三位の「ツツカナ」。序盤、船江はツツカナの無理ぎみの攻めを丁寧に抑えこんで攻勢に出るが、ツツカナも粘り強く守って簡単には土俵を割らない。それでも船江優勢で迎えた94手目、ツツカナが奇妙な動きを見せる。銀をタダで捨てる△6六銀(下図)。この一見して意味のわからない手に船江は激しく動揺する。彼は自戦記のなかで次のように振りかえっている。

受け切った。そう思った次の瞬間、信じられない手が飛んできた。6六銀。終盤も終盤、ド急所の局面で読みにない一手を指され、私は本能的にやられたと思った。緊張、不安、焦り、色んな感情が心の中で激しく渦巻いている。私は暴れる心を押さえつけ、局面に向かう。すると不思議なことが起こった。いくら考えても△6六銀はタダにしか見えない。何度も何度も確認し、私は▲6六同龍と取った[*4]。

船江が言うように6六銀は本当に「タダ」だった。ツツカナは、銀を犠牲に自分の玉を安全にして相手の玉を寄せることを狙っていたが、実際には一手遅く、寄せにでた時点で自玉が詰んでしまう。▲6六同龍の時点で再計算したツツカナは一転して△4二歩と守りを固めた。対局後の検討では「▲6六同龍と銀を取るのではなく、▲2七角△5五銀▲5七角で先手勝ち」という結論が出ている。△6六銀の「わからなさ」に激しく動揺した船江は、結果的に▲6六同龍というやや安全策ともいえる手を選んだのだ。再び終盤の入り口に戻った局面において優勢を確信した船江は攻撃陣を立て直し、急所の端攻めに出る。だが、この時すでに船江の思考には微妙な狂いが生じていた。彼は次のように述べている。

思えばこの辺りから私の精神は不安定な状態になっていたのかもしれない。[……]手番が回り▲1六歩。待ちにまった▲1六歩。そして私は思ってしまった。勝ちになったんじゃないか。いや間違いなく勝てる。遂に私はパンドラの箱を開けてしまった。実際にこの局面は本局で私が最も勝ちに近づいたところだったと思う。だが私の精神のタガは外れてしまった[……]早く勝って、楽になりたい。その誘惑に私は負けてしまったのだ[*5]。

決着を焦った船江は悪手を繰り返す。優勢だったはずの局面はもはや収拾がつかなくなり、ツツカナが着実な反攻に出る。184手の長手数に及んだ戦いは、船江の敗北に終わった。

△6六銀から△4二歩の進行は、もしプロ棋士が指したのであれば屈辱的な方針転換であり、大きな心理的なダメージが残っただろう。だが、局面毎に最善手を探すソフトにとって△4二歩は当然の一手であり、むしろ心理的なダメージを受けたのは船江の方だった。△6六銀自体は電王戦でソフトが指した全ての手のなかでも最大級のミスである。だが△4二歩と組み合わさって船江の「線の大局観」を狂わしていった点で、立派に「勝負手」として成立している。棋士の側から見ればこれほど厄介なことはない。ミスをした側が全く動揺せず最善を尽くしてくるのに対して、自分には勝機を掴んだことで焦りが生じるからだ。こうしたソフトの特徴は、人間から見れば「粘り強い」、「決して諦めない」というプラスの価値を持つ。第一局で勝利した阿部光瑠もまた、次のように述べている。

人間は、自分が不利になりそうな変化は怖くて、読みたくないから、もっと安全な道を行こうとしますよね。でも、コンピュータは怖がらずにちゃんと読んで、踏み込んでくる。強いはずですよ。怖がらない、疲れない、勝ちたいと思わない、ボコボコにされても最後まであきらめない。これはみんな、本当は人間の棋士にとって必要なことなのだとわかりました[*6]。

阿部が言うように、ソフトが持つ独特の「粘り強さ」がプロ棋士にとっても必要な要素になっていく可能性は十分にある。現代将棋では、棋譜データベースに基づく定跡整備の高速化によって事前研究の精度が大きなウェイトを占めるようになっており、戦型によっては最終盤の直前までお互い決まった手を指し続けるしかないことさえある。いわば序中盤の「アルゴリズム化」が進む現状においては、局面を流れで捉える能力だけでなく、事前研究の漏れや想定外の応手によって局面が一変した際に頭を切り替え手持ちの情報を当てはめ直して最善を尽くすことが重要になっているのだ。ソフトとの戦いが示した「何度でもリセットされうるゲームを戦いぬく技術と精神」の重要性は、千日手(引き分け再戦)を厭わずに高い勝率を上げた永瀬拓矢六段など、一部の若手棋士によってすでに体現されつつあるようにも思われる。

[*4] 日本将棋連盟 2013 『第二回電王戦のすべて』マイナビ、P120-121。

[*5] 同書、p122-124

[*6] 山岸浩史「人間対コンピュータ将棋」頂上決戦の真実【後編】 一手も悪手を指さなかった三浦八段は、なぜ敗れたのか」(現代ビジネス2013年5月15日記事)p4、http://gendai.ismedia.jp/articles/-/35787?page=4

第四局: 仲間想いのおっさん

棋士側の一勝二敗で迎えた第4局、コンピュータ将棋選手権二位のPuellaαとベテラン塚田泰明九段(48)の戦いは稀にみる泥試合となった。

プロ棋戦でも頻繁に現れる相矢倉の定跡型に進んだ本局、先手Puellaαの鋭い攻めに防戦一方となった後手塚田は飛車を犠牲にして入玉(敵陣三段目以内に王を進めて安全にすること)を試みる。事前に貸し出されたPuellaαの前バージョンとの対局を通して、塚田はこのソフトが自ら入玉を試みないことを発見しており、自分だけが入玉し、安全を確保してから相手玉に攻めかかることを狙っていた。

だが塚田の目論見はもろくも崩れる。Puellaαは古いバージョンとは違って入玉に対応するプログラムを備えていたのだ。相手の入玉を抑える準備を全くしていなかった塚田陣を先手玉はするすると切り裂き、あっさりと入玉を決めた。双方の王が入玉して詰みがなくなると、大駒(飛車角)を五点、王と大駒を除いた小駒を一点として双方の駒を数え、より点の多い方が勝利する点数勝負となる。

入玉するために大駒を犠牲にした塚田の持ち点はPuellaαに遠く及ばない。棋士同士の対局であればすぐにでも後手が投了しそうな状況にも関わらず、「団体戦で負け越すわけにはいかない」という強い想いを秘めていた塚田はあきらめずに相手の大駒を追いまわす。通常の将棋とは似て非なるものとなった盤面を前にして、解説を務めた木村一基八段をはじめ見守る多くの棋士が辟易し、塚田の潔い投了を望んだ。河口俊彦元七段は、立会人の神谷広志七段(塚田と同年にプロデビュー)が陣取る控室の様子を次のように振りかえる。

塚田君が投げないものだから、指すたびに惨めになって行く。神谷は「ああひどい」と引っくり返った。私が「対局室に行って、対局を止めたらどう」と神谷君に言った。起き上った神谷君は「256手まで指す、という規定があります」と言ったが、顔は辛そうだ。さらに私が「立会人が止めた例もあるよ」と言うと、先崎君も、彼らしくない穏やかな口調で、ストップを促した。神谷君はうつむき「規定は規定です」と動かない[*7]。

だが局面は予想外の展開を見せる。入玉を確定させたPuellaαが「と金」作りを優先させる手を指し始めたのである。歩を成って「と金」にすることは通常の将棋では有効だが、全ての小駒に一点の価値しかないこの状況では意味がない。Puellaαは入玉には対応していたが、通常の評価関数と点数勝負の関連づけに不備があったのだ。相手の大駒を追い詰め、指をおりながら必死に点数を数える塚田に対して、黙々と歩を成るPuellaα。互いの目指すゴールがすれ違うまま延々と80手ほどの応酬が続き、もはや何を見ているのかわからなくなった解説会場や生中継サイトの将棋ファンから奇妙な哄笑が湧きおこるなか、塚田が基準となる24点を獲得し、双方の同意のもと立会人が引き分け(持将棋)の裁定を下した。

将棋界では、互いの技術を駆使してギリギリの攻防を繰り広げわずかな差で勝負が決まる対局が「良い将棋」と考えられている。だからこそ、プロの基準から見て挽回できない大差がついた場合は即座に潔く投了すべきだとされる。団体戦にかける想いのために見込みのない点数勝負を投げずに戦った塚田は、こうした将棋観からすれば「惨め」であり、棋士失格と言われても仕方がない。だが、もはや棋士と言うよりただの「仲間想いのおっさん」としてソフトに対峙し、想定外の状況が次々と現れるなか最善を尽くして引き分けに持ち込んだ塚田の姿は、観戦した多くの人々の心を動かした。電王戦全五局を通して、技術はともかく「何度でもリセットされうるゲームを戦いぬく精神」をもっとも強く発揮してみせたのは、実はこの「仲間想いのおっさん」だったのかもしれない。

これまで人間が独占していた相互行為の場に知能機械が参入していくことは、単に既存の行為のあり方が疑われるだけでなく、それを支えてきた倫理(~すべき)が疑われる契機ともなる。見守る棋士たちが塚田の「惨め」な姿に耐えられなくなっていったように、既存の価値基準の動揺には激しい痛みが伴う。だが、図らずも棋士の領分を踏みこえながら戦いぬいた塚田の姿は、自明の前提が崩れていく痛みの只中でこそ人間的な倫理に守られてきた領域の外で生きぬく道筋が開けることを示しているのではないだろうか。言い換えればそれは、世界を形式的な論理によって捉える「計算する知性」と世界を線状の物語によって捉える「人間的な知性」のはざまで、朦朧とする頭と思うように動かない身体を抱えながら何かを掴みとっていく「病人の知性」が育まれることの可能性である。

[*7] 河口俊彦「第二回将棋電王戦 第4局 電王戦記」p5。http://news.nicovideo.jp/watch/nw588820

第五局: 「わかっていること」の外に踏みだす楽しさ

最終第五局。先手は名人挑戦をかけて十人の棋士が争うA級順位戦に10年以上所属するトップ棋士・三浦弘行八段(39)、後手はコンピュータ将棋選手権一位、東京大学のコンピュータ700台弱が構成するクラスタ上で動くモンスターマシン「GPS将棋」である。

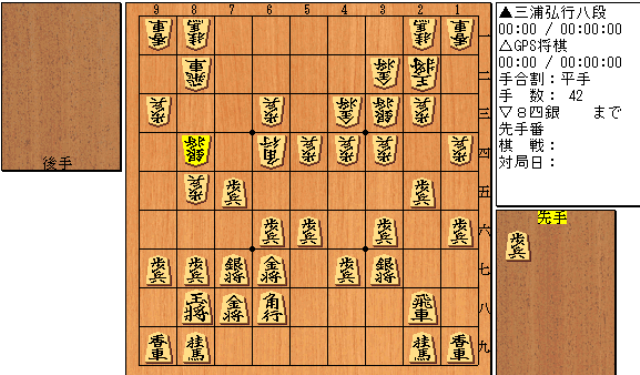

「脇システム」と呼ばれる三浦が得意とする戦型に進んだ本局の序盤、GPSが△7五歩▲同歩に△8四銀として戦いの口火を切った(下図)。歩の入手が難しい脇システムにおいて突き捨てた歩を取り返さない△8四銀は、見守る棋士たちにとって直観的に「それはないだろう」と感じられる手であった。

第一局のようにソフトの無理攻めを咎めて優勢を築くチャンスとみた三浦は、自分は攻めずに相手の攻め駒を圧迫していく「押さえ込み」を狙って守備陣を押しあげる。だが、GPSは大駒を責められながらも歩を巧みに使って相手の守備駒を上ずらせ、その裏側に金と歩を打ち込んだだけで三浦陣を崩壊させてしまう。

無理気味と思われた仕掛けをA級棋士が咎められず、次第にGPSが盤上を制圧していく。第二局や第三局の敗戦にも見られなかったソフトの不気味な迫力に見守る将棋ファンが言葉を失うなか、先手玉は淡々と追い詰められていき、102手で三浦の投了となった。終局後に自分の指し手の「どこが悪かったのかわからない」と語った三浦は、数日後に受けたインタビューで次のように述べている。

あれでさえ、どのくらいの力を出しているのか。まだどのくらいの力があるのか。想像がつかないというのが正直なところです。[……]太平洋戦争について、「なぜ日本軍はあんな無謀な戦いをしたのか」とよくいわれるじゃないですか。でも、本当はあのとき日本軍にも、冷静にアメリカの強さを計算できた人はいたと思うんです。お互いの国力を比較して、もし最悪の予想が的中した場合は、勝ち目はないと。それでも開戦に踏み切れたのは、まさか相手がそこまで強いとは思わなかったからなのでしょう。ところが、いざ戦ってみたら、そのまさかだった。そういうことだったのだろうと思うんです。今回の勝負で私は、そういうことは実際に起こりえるのだと学びました。[……]将棋連盟の棋士として勝たなくてはならないという立場を別にすれば、GPSは指していて楽しい相手でした。自分より明らかに強い相手と指すという、将棋本来の楽しさを思い出させてくれました。もしも、どこか誰も知らないところでひっそりと対戦できていたら、どんなによかっただろうと思います[*8]。

人間側の敗北に終わった第二局や第三局では、棋士が犯したミスが勝敗に大きく影響している。対して本局は、脇システムのスペシャリストである三浦が明らかな悪手もなく指し進めたにも関わらずGPSの圧勝に終わった。三浦自身が大戦時の敗北に喩えているように、これは棋士にとっては壊滅的な事態である。

だが重要なのは、この対局が三浦に「将棋本来の楽しさを思い出せてくれる」ものでもあったということだ。自らの経験と技量に基づいた構想が相手の指し手によって完全に崩壊していく。その悲痛な状況は、だが、自分がこれまで知らなかった盤上の論理に初めて触れる喜びをともなっている。△8四銀という奇妙な手をとがめる方法が、三浦をはじめ見守る一流棋士たちにも「わからない」という事態。その痛みの只中においてこそ、これまでに「わかっていること」の外部に踏みだす「楽しさ」が生まれていくのである。

電王戦終了後、△8四銀は脇システムにおける新たな研究課題となり、二か月後のA級順位戦(屋敷‐三浦戦)では同じ陣形からの仕掛けがなされた。ソフトの指し手に棋士の工夫が加味された新手は、現代将棋のあり方に今後とも大きな影響を与えていくだろう。

痛みの中に生まれる未来

20世紀末まで、コンピュータやロボットと人間の関係をめぐっては、一方による支配に対して他方が反逆するというオチの決まった物語が数多く生み出されてきた。だが、21世紀を生きる私たちにとってより重要なのは、これらの計算する知性と否が応でも共存せざるをえない状況において、いかに彼らと末永くつきあっていけるのかという問いである。

「線の大局観/点の大局観」と表現した棋士とソフトの違いに見られるように、コンピュータやロボットは人間との相互作用の場において私たちとは異なる思考や行為のあり方を突きつけてくるだろう。それは、第二回電王戦が既存の将棋観を大きく揺さぶりながら様々な可能性を示していったように、私たちが自明としてきた前提を根底から捉え直し、機械と共に新たな思考や行為や倫理のあり方を探り出していく契機となりうる。

ただし、計算する知性との相互作用を通して既存の知識や倫理の自明性が崩れていくプロセスには激しい痛みが伴う。コンピュータの計算力とアルゴリズムの論理は、人間性という名の下に保護されてきた多くのものを追いやっていくだろう。延々と続く相入玉戦のなかで酸いも甘いも噛み分けたベテラン棋士塚田が単なる「仲間想いのおっさん」へと変貌していったように、トップ棋士の一翼を担う三浦がGPSの圧倒的なインパクトを将棋の言葉ではなく国家レベルの惨状に喩えてしか表現できなかったように、自らを支えてきた前提が崩れたとき、私たちは激しく痛んだ剥き出しの身体を抱えて途方に暮れる。

だが、その激しい痛みの中でこそ「すべきこと」や「わかっていること」に守られた領域の外へと踏み出していく「楽しさ」が生まれるのではないだろうか。機械と人間の相互作用を通じて機械はバグにまみれ人間はある種の病を抱え込む。しかしその過程を通じてこそ、計算する知性と人間的な知性が同時にその姿を変えながら共存していく未来への道筋が現れるだろう。機械と人間のオチのない物語はこれからも続く。その行く末を考える上で電王戦は様々なヒントを与えてくれる。先日はじまった第三回電王戦では、バグ修正をめぐる特例措置が問題になり人間とソフトの相互作用において「何がバグとなるのか」が重要な争点になることがより鮮明に示されるなど、本稿で論じたテーマがさらに深化し拡大しつつある。棋士とソフトのさらなる「対話」が何を見せてくれるのか、私はこれからも固唾をのんで見守っていくだろう。

[*8] 山岸浩史・前掲記事p13~14、http://gendai.ismedia.jp/articles/-/35787?page=14

プロフィール

久保明教

1978年神奈川県生まれ。一橋大学社会学研究科専任講師。専門:文化人類学、科学技術社会論。大阪大学大学院人間科学研究科にて博士号取得。主な著書は、西井凉子編『時間の人類学――情動・自然・社会空間』(世界思想社、2011年、分担執筆)、春日直樹編『現実批判の人類学――新世代のエスノグラフィへ』(2011年、世界思想社、分担執筆)、檜垣立哉編『生権力論の現在――フーコーから現代を読む』(2011年、勁草書房、分担執筆)など。インドのIT産業と日本のロボットテクノロジーを対象として、コンピュータ技術の浸透が人々の生活に与える影響について調査と分析をおこなっている。