2013.12.31

東京オリンピックの前に、都市社会政策と貧困を考える――フランス、アメリカ、大阪から

日本で「貧困」という言葉が死語に等しかったのは、ほんの数年前までのことだ。そして現在「貧困」という言葉は、必ずしもかつて――つまり、誰もが「貧困」を社会問題と認識していた高度成長期以前――と同じ事態を指すわけではない。

現在「貧困」という言葉は、「社会的排除」とほとんど同義に使われており、その内実は大きく異なっている。もっとも、そのような言葉の変遷とは関係なく貧困がつねに存在していたのはたしかだ。しかしその貧困はなかなか目に見えず、社会問題としても周縁的とみなされ、今日ほど注目されてはいなかった。

海外、とくに欧米では、すでに1980年代から、「新しい貧困」や「社会的排除」という言葉はそれまでの貧困とは異なるものとして注目されてきた。欧州では「排除された者たち」、北米では「アンダークラス」といった言葉が、それぞれニュアンスの違いはありながらも、新しい貧困を指し示す言葉として注目され、また熱心に調査研究が行われていた。

いま私たちが1980年代の日本を振り返るとき、欧米で新しい貧困が世の中を賑わしていたことに、ごく一部の人びとを除いて多くの人が興味関心を抱かなかったとしても、不思議ではない。しかし、現在の私たちが「貧困」を考えるとき、それはもうすでに経済成長期以前の貧困とは異なるものを想起している。それは、欧州の福祉国家ほどではないにせよそれなりに整備された社会保障制度と、その後の経済のグローバル化と新しいバージョンの自由主義の跋扈、労働市場の再編による非正規労働者の増加などの社会環境の変化をへた後の貧困であり、この<貧困>はかつての貧困と同じものではないのである。

したがって、本稿でまず考えてみたいのは、1980年代以降、欧米で――<欧米>とはいってもすべてを一緒くたにすることはできないが――<貧困>がどのようにみなされ、そしてどのように扱われてきたのか、である。

この問いはまた二つの小さな問いをふくんでいる。つまり「貧困はその社会においてどのようにイメージされ、定義されているのか」、そして「貧困層がその社会の公共政策においてどのように扱われているのか」である。とりわけ80年代以降、貧困は都市社会政策の対象として扱われており、公共政策のあり方とその変化とは切り離して考えることができないのである。

貧困の責任はどこにあるのか?

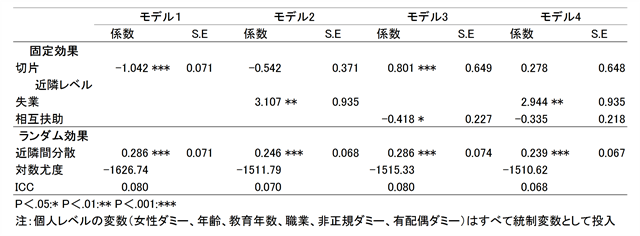

1970年代から欧州統計局が実施しているユーロバロメーター調査では、継続的に「貧困観」が測定されており、欧州諸国の国際比較の指標として使われている。結果を単純に比較することはできないものの、いくつかの調査で使われた貧困観、とくに「貧困の原因がどこにあると思うか」という質問にたいする回答、社会の責任(「社会が不公正」)、あるいは本人の責任(「やる気・意欲の欠如」)をみると、回答分布は国ごとに大きく異なることがわかる。

この表1の結果からは、フランスでは貧困は「社会の責任」、英米と日本では貧困を「本人の責任」と回答する傾向がみられる。

貧困の責任を社会の側に求める社会と、個人の側に求める社会では、貧困問題にたいする政策も異なるのだろうか? とくに先進国の貧困問題は都市空間と切り離すことはできない。たとえばフランスでは「郊外」、アメリカでは「ゲットー」と呼ばれる特定地域に貧困や失業が集中する傾向があり、アメリカの社会学者ウィリアム・J・ウィルソンが「貧困の集中」と呼び、のちに「近隣効果」と呼ばれるようになった現象にともなって、さまざまな社会問題が現れている。

そこで、次にフランスとアメリカでは貧困対策が都市や近隣レベルでどのように取り組まれているのかを見てみよう。次章では、フランスの都市社会政策の歴史と現状を簡単に振り返ってみる。

ブールの行進から30年――フランスの郊外暴動と都市社会政策

1983年11月15日、移民二世にあたる十五人の男女が「平等を求めレイシズムに反対する行進」という横断幕を掲げて、マルセイユを出発した。旅路の途中で賛同者が続々と集まり、約二週間後、目的地のパリに到着する頃には、行進は約十万人へと膨れ上がっていた。

この年の3月、極右の国民戦線は移民と若者の非行を同一視したキャンペーンを展開し、複数の自治体で議席を獲得していた。79年リヨン郊外で暴動が発生して以来、81年、83年にはリヨン郊外のマンゲットで若者と警官の対立や路上に駐車している自動車への放火が多発し、大都市郊外の暴動がフランスの社会問題として注目されていたのである。

行進の先頭に立つマンゲットの若者たち十五人がパリに到着したとき、彼らを迎えたのは、大統領に着任したばかりのフランソワ・ミッテランだった。彼は行進のリーダーを大統領官邸のエリゼ宮に受け入れ、彼らに十年間の滞在許可、労働許可、当時は禁止されていた「外国人による結社の自由」を保証した。

キング牧師の有名な「人種差別反対大行進」のちょうど二十年後に行われたこの「ブール(*1)の行進」は、それから30年たったのちフランス社会をどのように変えたのだろうか。

(*1)ブール(beur)とは「アラブ」という語の音節を逆転させた言葉で、移民出身の若者たちが使用する俗語の一種である。

暴動はしばらくのあいだは沈静化したかのようにみえた。しかし90年代に入り、新たな世代の若者たちによってふたたび警官隊との対決や暴動が頻発するようになった。暗闇のなかでクルマの燃え盛るスペクタクルがメディアを駆け巡り、これに影響を受けて暴動はまた他の地区へと飛び火する。路上駐車したクルマへの放火は大都市郊外の恒例行事となり、新年を祝ってクルマが放火される地区もあるほどだ。では、このかんに「郊外」ではいったい何が起こっていたのか? それは、フランス福祉国家の転換の過程で、国が「郊外」への介入の仕方を変化させたこと、そしてそれが意図せずしてもたらした結果なのである。

フランスの都市社会政策

戦後復興期から高度成長期には、日本と同様にフランスでも大都市への人口集中が加速化し、住宅需要が急速に増加した。そのため50年代から60年代には大都市郊外で労働者向けの低廉の「社会住宅」が大量に建設された。この住宅建設ラッシュのなかで、旧植民地からフランスへ渡った外国人労働者や貧困層が近代的な居住生活を送り、「栄光の三十年」と呼ばれた高度成長期には工場労働者として安定した生活を送ることができるかのように思われていた。

しかし80年代前半になると、大都市郊外では移民二世の若者たちの非行が増加し、警官隊の介入に抗する暴動が頻発する。その結果、都市基盤整備を中心とした従来の「都市政策(la politique urbaine)」は、新たに「都市社会政策(la politique de la ville)」へと転換していく。

その一方で、新しい社会問題に対応するため導入されたさまざまな施策は、問題の解決とは裏腹に問題を発生させる源ともなっていった。2005年に郊外で連続発生した若者たちの暴動は、二十年以上に渡ったフランス福祉国家の転換の過程で蓄積したさまざまな矛盾が一気に噴出したものであるといえるだろう。

フランスの都市社会政策は、80年代から徐々に形成されてきたもので、政権交代のつど名称や内容が変更され、その内実はきわめて入り組んだものとなっている。そのためここでは都市社会政策の主要な施策のみをとりあげよう。

ZEP(Zone d’éducation prioritaire 優先教育地区)の構想は、アメリカのアファーマティブ・アクション(積極的差別是正政策)の影響を受け、70年代に政策目標として掲げられるようになる。しかしこの政策がアメリカのケースと違うのは、差別是正の基準が「人種」ではなく「地域」であることだ。1981年のZEP創設時には、この政策は「国民教育そして公共サービスにおいてはじめての、公正を目的とした不平等戦略」であると位置づけられた。この優先教育政策は、地方公共団体にたいして、移民・貧困層が多く教育困難校を抱える地域へと優先的に投資することを義務づけた。

「カルティエ・サンシブル(脆弱地区)」と一般に呼ばれる地区を都市政策の対象地区とするため、1996年に設置されたZUS(Zone urbaine sensible 脆弱都市地区)は、ZEPとほぼ重複している地区である。この優先地区の選定のためには、複数の指標をもとに計算された「排除総合指数」が用いられる。特別な時限立法にもとづいて優先的に投資されたこの地区の改善が進み、いつかは他の地区と同じく通常法の下に置くことが目標である。

都市社会政策の対象とされる地区は、とくに大都市郊外の特定地域に集中する傾向がある。そのため各基礎自治体にたいして、中上流層と貧困層のソーシャル・ミックス(社会的混住)を目的として、地域内に一定割合の社会住宅を建設することを義務づけることになった。富裕な自治体がこの義務を履行しない場合には特別な税を支払うというペナルティが課せられるというものである。しかしながら、富裕な自治体の多くは地区内に社会住宅を建設することを好まず、あえて税を支払うことを選好する場合も多い。

ZUSにたいしては、これまで国や自治体は地域にさまざまな政策的介入を行ってきたものの、その成果以上に、政策対象地区と認定されること自体が地区にスティグマを与えることにもなっている。そのため「評判」の良くない地区に住んでいるというだけで仕事が見つからないという悪循環にも陥る。2005年にフランス全国に拡大した郊外暴動は、積年にわたるこのような不平等と差別にたいする若者たちのフラストレーションが、若者二人の死亡事故をきっかけとして爆発し、政治家の発言にたいする抗議行動として拡大したものだ。

この暴動には、通常では暴動に参加することのない高学歴の若者も数多く参加していたと言われている。彼らのフラストレーションの背景には、失業や不安定就労が蓄積し、雇用の不安定が一般化しているだけではなく、新たな都市政策による老朽化した社会住宅の建て替えと強制移転によって住宅の不安定化も進んでいたという指摘もあった。

たしかに、筆者がフランスのある地方都市郊外で住み込み調査をしていた2000年代前半にはすでに、多くの老朽化した社会住宅が取り壊され、代わりに中間層向けの一戸建て住宅が続々と建設されている最中であった。この時期の都市政策は、社会住宅の解体と中間層の呼び込みによるソーシャル・ミックスを進めていたのである。

居住分布という点に関しては、フランスと次にみるアメリカの大都市は対照的である。フランス郊外はもともと労働者向けの社会住宅として建設され、高度成長期以降に豊かになった労働者に代わって移民・貧困層が集中するようになり、大都市中心部は白人中上流層が居住する傾向がある。それにたいして、アメリカでは早くから白人中上流層を中心に郊外化が進み、黒人や移民、貧困層は大都市周縁のインナーシティに集中する傾向がある。

このような階層や人種の空間的分布の違いは、決して自然なプロセスによって生じたのではない。フランスと同様に、都市政策による空間再編のプロセスの結果として生まれたのである。

ゴトローを待ちながら――アメリカのゲットーと機会への移住実験

「都市セグリゲーション(居住分離)」の現象は、アメリカの大都市の大きな社会問題である。もともと黒人層が南部の地方から北部大都市へと大量に移住したのは、二十世紀前半と中盤であるが、とくに1940年代から70年代までの時期に大規模な人口移動が生じ、大都市各地に黒人ゲットーが形成された。そして、戦後の郊外化にともなって白人新中間層が郊外に流出するとともに公共交通が拡大し、高速道路の建設による区域分断によって、ゲットーが空間的に孤立するようになった。そもそもの意図としては人種とは関係なかったものの、結果的には持家促進策が白人上流・中間層にとって多くのメリットをもたらし、貧困層にたいする公営住宅の建設が黒人層を「インナーシティ」に集中させることになったのである。

インナーシティの公営住宅に居住して社会福祉を受給する層は、80年代には「アンダークラス」と呼ばれるようになり、この言葉とその定義をめぐって数多くの論争が生まれた。「アンダークラス」の概念は、メディアや保守層によって、貧困層をスティグマ化する侮蔑的な言葉としても用いられるようになる。この問題についてアメリカで最も影響力のある社会学者のウィリアム・J・ウィルソンは、のちにアンダーグラスから「ゲットーの貧困層」と用語法を変えて、特定地域への「貧困の集中」をより強調するようになった。

この用語法の変更は、二つの点で重要な意味をもっている。「アンダークラス」とは貧困層の文化や生活態度のせいで陥った状態で、彼らの貧困も自己責任によるものだとみなされるようになった。第一章で紹介したように、アメリカは欧州諸国と比べて貧困を自己責任と考える傾向が強い。「アンダークラス」概念も怠惰で福祉に依存した階級とされ、貧困の構造的要因が軽視されるため、別の言葉が必要とされたのである。

また、「ゲットーの貧困」へと用語法を変更することによって、特定の空間への貧困の集中には何か特別な効果があるのか、あるいは貧困層の集中する地区に住むことそれ自体が、社会的な不利益をもたらすのだろうかという問いにより力点が置かれるようになったのである。

近隣効果と脱セグリゲーションの実験

特定地域への貧困の集中がもたらす影響を研究することは、「近隣効果」、つまり居住環境の要因と個人や家族などの要因を識別することの困難に突き当たる。たとえば、近隣効果が実際にはその地域に居住する家族の特徴を表すにすぎない「自己選択バイアス」であるならば、政策ターゲットは居住地域ではなく貧困家庭一般であり、都市政策ではなく一般的な社会政策の対象となる。一方、近隣効果が認められ、都市政策的な介入の効果が想定できるのであれば、国だけではなく、都市自治体の役割も大きくなる。しかしこの近隣効果を検証するのはそれほど容易ではない。

近隣効果の解消のためには、都市のセグリゲーションをなくしてソーシャル・ミックスを進める必要があると考えられた。アメリカでこうした試みが最初に行われたのは、シカゴ市の「ゴトロー・プロジェクト」という大規模実験である。

1960年代の公民権運動が盛んな時代、コミュニティ・オーガナイジング(住民組織化)運動に関わっていたドロシー・ゴトローは、インナーシティの特定地区のみに公営住宅を建設し、人種別に入居基準を割り当てる住宅政策は人種隔離を生み出す差別であると告発し、法廷闘争を行った。最終的に最高裁は、自治体にたいしてセグリゲーションを解消するための政策の実施を求める判決を下した。

ゴトローの名前をつけたこのプロジェクトは、黒人の公営住宅住民にたいして住宅バウチャーを提供することによってセグリゲーションを解消しようとするものであり、実際に郊外に転居した黒人の生活状況は大きく改善された。このプロジェクトが終了するまでのあいだに7,100世帯が転居し、半分以上が白人の住む郊外に移転した。ゴトロー・プロジェクトは擬似実験的な方法で行われたが、実際にはプログラムへの参加は自主的であり、参加者が統計的にランダムに選ばれたわけではないため、適切な実験方法ではないという批判が収まることはなかった。

しかしその後、このプロジェクトは政策実験として他の多くの政策のモデルとなった。とくに有名なのは、「機会への移住(MTO)」と呼ばれる連邦政府の実験である。この実験は、住宅都市開発省(HUD)が主体となり、五つの都市(ボルティモア、ボストン、シカゴ、ニューヨーク、ロスアンジェルス)で1994年から実施された。この実験では、貧困率が40%に達する地区の公営住宅に居住する4,500世帯を転居させた。この基準はウィルソンの「貧困の集中」仮説にもとづき、その検証を目的とするものでもあった。

このプログラムではまず、住宅都市開発省は、貧困地区の公営住宅で生活する家族にたいして住宅バウチャーを提供する抽選を行った。抽選に参加した家族は、三つのグループのうちひとつに無作為に割り当てられた。第一のグループには、すべての地域の民間賃貸住宅に利用できる住宅バウチャー、第二のグループには、貧困率の低い地区の民間賃貸に利用を限定した住宅バウチャーが提供された。最後のグループには、この二つのバウチャーのいずれも提供されず、他の二つのグループと比較するための統制群として扱われた。

この実験は、ランダム化比較実験としてデザインされており、自己選択バイアスを統制したものと考えられたが、実験結果の解釈はきわめて困難なものであった。五年の実験期間で、貧困率の低い地区に移転した移住者のメンタルヘルスの改善、肥満傾向の低下、そして少女の「リスク行動」(飲酒、ドラッグ、性行動など)は有意に低下した。その一方で、就業率と所得への影響、あるいは青少年の教育や身体的健康については、たしかな結果が得られなかったのである。

MTOと同時に始まった都市再生の住宅政策として、HOPEⅥプログラムがある(*2)。このプログラムでは、老朽化した住宅の解体と再開発と同時に、移転する住民に住宅バウチャーを給付することによって民間の賃貸住宅への転居を促進し、貧困の地域的な集中を解消しようとするものだ。しかしHOPEⅥには多くの非難が浴びせられている。とくにフィールドワーク系の社会学者たちは、このHOPEⅥが住民のコミュニティを破壊してしまい、とり残された地域で貧困の集中がさらに進むことを危惧している。

(*2)1994年からソーシャルミックスを目的とした公営住宅再生計画で、2006年までに78,100戸の公営住宅が解体された。

近隣効果の測定については、その後ロバート・サンプソンらの研究グループが90年代から縦断調査として実施してきた。これはランダム化比較実験ではなく、同一個人を長期にわたって追跡するパネル調査データにもとづいて近隣効果を測定しようとするものである。

このプロジェクトの関心のひとつは、この追跡調査によって、景気変動などの構造的要因だけではなく、長期にわたる貧困の文化の再生産の効果を明らかにすることである。もうひとつの関心は、地域の犯罪・非行にたいする近隣効果の検証、なかでも住民の相互扶助やコミュニティに参加する意欲、ソーシャルキャピタルなど「集合的効力」の高い地域では犯罪・非行を抑制するインフォーマルな社会統制が働くと考える仮説の検証であった。

つまり公営住宅の再生による住宅の不安定化や、移住によるネットワーク資源の低下など、過去数十年の住宅政策があまり考慮していなかった問題、つまり住民のネットワークや相互扶助を活性化する取り組みに注目しているのである。

それでは、これまでのフランスやアメリカの事例にくらべて、日本の都市貧困はどのような状況にあるのだろうか? 最後に、以下では筆者が主に調査フィールドとしている大阪市を例にとり、海外の他の都市と比べてみたい。

大阪――都市貧困とセグリゲーション

大阪大都市圏では、歴史的に被差別部落、日雇労働者、コリアン、沖縄出身者などマイノリティが集住する地区が形成されてきた一方で、大正期からの民間鉄道事業者による開発をつうじて、中間層以上の郊外化も早くから進んでいた。これらの分布傾向は自然発生的なものではなく、行政による都市計画と民間事業者の郊外開発によって人工的につくりあげられたものであった。

とくに大阪市外周部のインナーリングは大正時代に編入された区域で、数多くの労働者や貧困層が流入していた。当時の大阪市は先進的な都市社会政策を導入し、インナーリングに数多くの公営住宅を建設した。市営住宅の数は高度成長期に急増し、現在でも借家のうち市営住宅の占める割合は大都市のなかで最も高い。1960年代に建設された住宅もそのまま老朽化が進んでいるものも少なくない。

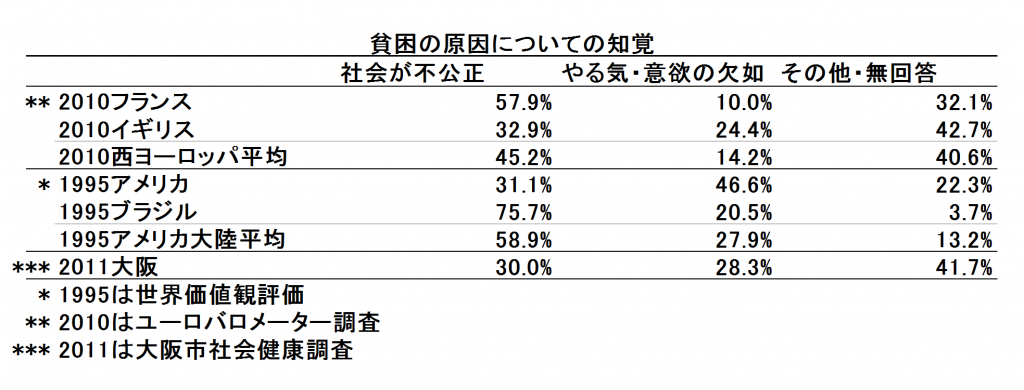

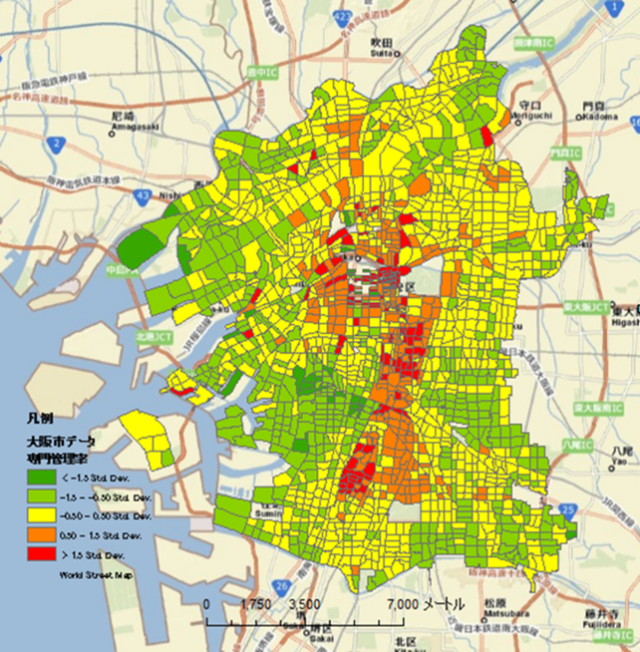

都市化の過程で生じたこのような職業ごとの居住分布の違いは都市の社会的なセグリゲーションを顕在化させる。下の図1をみると、赤色の市中心部から上町台地にかけて専門管理率が高く、図2では市外周部のインナーリングで生産労務率が高くなっている。このように大正期の工業化と都市化の時代に形成された大阪の都市社会構造は、現在でも依然として残っているのである。

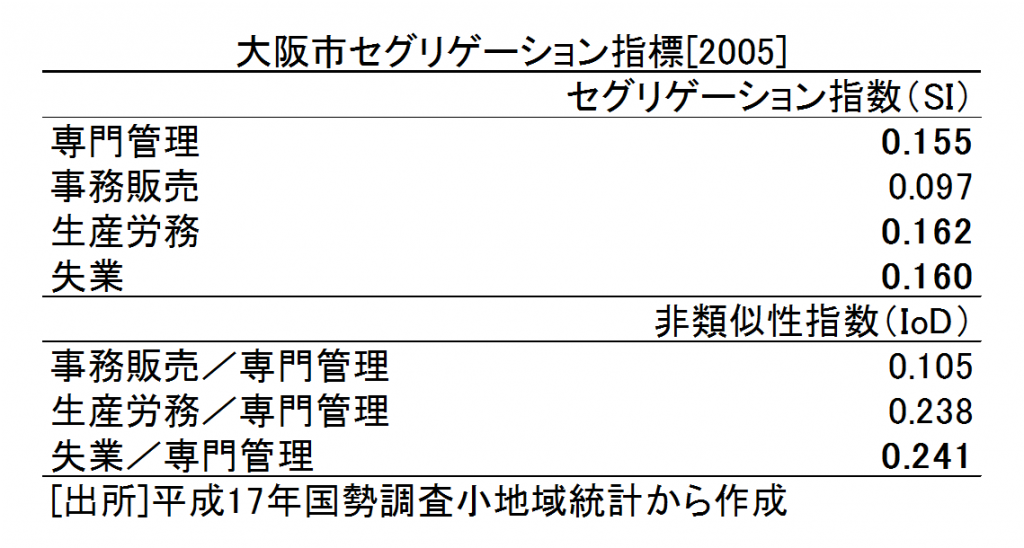

このセグリゲーションの現象を数値で表してみよう。表2は、同じく2005年の国勢調査データをもとに計算したセグリゲーション指標である。

表のセグリゲーション指数(SI)の値は、ある職種が空間的に集住しているていどを表しており、生産労務、失業の順に高いが、専門管理にも集住の傾向がみられる。またここでの非類似性指数(IoS)の値は、二種類の職種がどれだけ同じ地区に不均等に居住しているかを表している。表をみると、とくに専門管理と失業で不均等であることがわかる。以上のように大阪市内では、失業や生産労務と同じく、専門管理も空間的に集中しており、居住の二極化傾向があることが確認できるのである。

大阪市のインナーエリアのなかでもとくに失業率の高い西成区のなかには、40%を超える失業率を示しているあいりん地区もあり、全国平均の約10倍に達するほどだ。もともと西成区ではあいりん地区に特別予算が組まれていたが、橋下市長は、さらに「西成特区」を推進し特別な対策を講じている。橋下市長の推進する「西成特区」への賛否はともかく、大阪市の社会的な格差が特定地区に集中しており、より広範囲な都市再生策が必要とされていることは否定できない。

また実際の効果はさておき、西成特区の再開発をつうじて子育て世帯を呼び込もうとする試みもある。しかしとくに今後近隣再開発が具体化するさいに、生活困窮層の追い出しへとつながる可能性は否定できない。「ジェントリフィケーション(高級化)」そのものは地域にポジティブな効果をもたらすこともありうる一方で、多くの場合否定的にとらえられているのは、ジェントリフィケーションには新規流入層と入れ替わりに旧来の居住者を追い出す効果ももちうるからだ。

フランスでもアメリカでも貧困地区の犯罪や暴力がしばしば大きな社会問題として取り上げられることが多い。このことは、日本の大都市のなかでとくに失業率や生活保護率の高い大阪市にも当てはまるのだろうか。またサンプソンの「集合的効力」論のように、地域の助け合いが活発な地区では犯罪や暴力を抑制する効果はあるのだろうか。

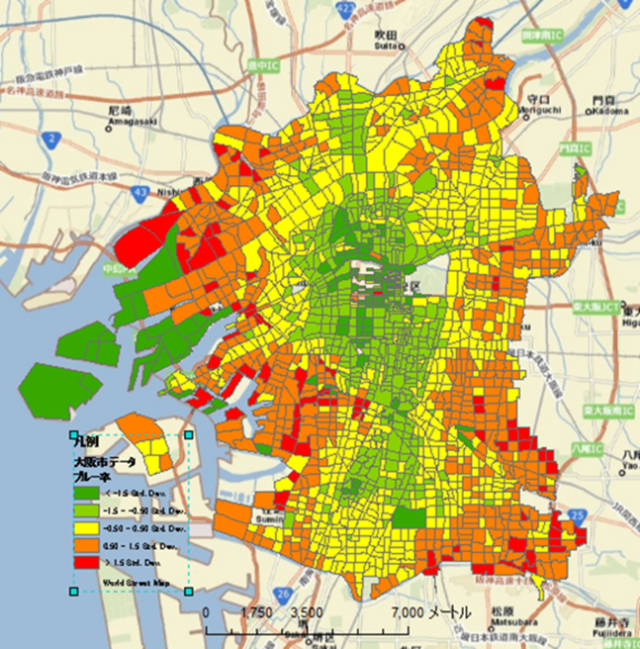

紙幅の都合のため、ここでは簡単に分析結果だけを提示しておくことにする。使用したデータは2011年にわれわれの研究グループが実施した「大阪市民の社会生活と健康に関する調査」(n=3,245)のデータである。従属変数として用いた変数は、近隣での暴力・暴言の認知の有無である。調査票では、過去二年間に居住地域で他人が暴力を受けたり、暴言を吐かれている現場を見た経験の有無をたずねている。統制変数としては女性ダミー、年齢、教育年数、職業、非正規ダミー、有配偶ダミーなど、個人レベルの変数を投入した。独立変数としては地区の失業率平均と、「地域住民のあいだで助け合いがある」という順序尺度型の質問に肯定的な回答の地区平均を近隣レベルの変数として投入し、マルチレベル・ロジスティック回帰分析を行った。

分析の結果、失業率の高い地域と暴力・暴言の認知に正の有意な関連がみられた(モデル2)。モデル3では助け合いの盛んな地域に負の有意な関連がみられた。しかしモデル4のように失業率の高い地域と助け合いの盛んな地域の両方を投入すると、助け合いの盛んな地域の効果が消え、失業率の高い地域のみが有意であった。

以上の結果をみると、地域の失業率が近隣暴力の認知と関連していることがわかる。助け合いが盛んな地域を考慮にいれると、わずかに近隣での暴力を抑制する効果をもっているものの、地域の失業率の影響をなくすほどの効果はみられない。つまり「集合的効力」は近隣暴力などの治安に貢献してはいるものの、それ以上に失業などの構造的要因が治安により影響を与えるようだ。「安全・安心のまちづくり」と言われるものには、住民の相互扶助や集合的効力のような内生的要因だけではなく、失業のような外生的な構造的要因の解決が不可欠であろう。

おわりに

これまでフランス、アメリカ、日本の都市貧困と公共政策との関わりについて概観してきた。フランスでは80年代以降の福祉国家の転換のなかで都市社会政策に力点が置かれたものの、地域的介入が逆に地区のスティグマ化を増幅させ、貧困の集中と暴動の頻発が生じた。アメリカでは「近隣効果」という居住地区固有の効果を低減させるために、脱セグリゲーション政策と実験が行われてきたものの、その効果の適切な測定については未だに議論の余地が残っている。

都市社会政策について長い歴史をもつ大阪市の場合は、郊外化による中上流層の流出を早くに経験したため、市の中心とインナーエリアのあいだの格差が顕著なものとなり、一部のインナーエリアへの貧困の集中がみられる。地域改善によってイメージを回復し子育て世帯を呼び込もうとする「西成特区」構想についても、かえって再開発によって生じるジェントリフィケーション(高級化)の負の側面が生じるおそれすらある。

非常に多くの住民を巻き込んで推進される都市開発や都市政策は、そもそもの意図と異なる結果をもたらすとき、その影響は想像以上に大きなものとなりうる。大規模プロジェクトの陰で目立たず表には出てこない負の側面にも十分な注意を払う必要があるだろう。

前回の東京オリンピックの四年前、1960年に住宅地区改良法が施行された。この法律の下で、当時の日本にもまだ数多く存在していた密集不良住宅「スラム」がクリアランスされ、公営住宅の建設と住民の強制的な移転が全国の大都市で実施されたことはほとんど忘れられているかもしれない。

巷では2020年予定の東京オリンピックが話題となっているが、その一方でオリンピック再開発にともなう立ち退き問題も新たに生じている。立ち退きの対象となっている都営霞ヶ丘アパートは、もともと1964年東京オリンピックのさいの国立競技場改築にともなって立ち退きせざるをえなかった人たちのために作られたものだ。

このアパートには現在でも10棟約370名が居住しており、そのうち高齢者が約六割である(*3)。1964年の東京オリンピックによって立ち退かざるをえなかった人たちがふたたび2020年の東京オリンピックに向けて立ち退きを迫られている。都市住民のなかでも、とくにみずから自由に移動するための資源に乏しい人びとは、都市開発や住宅政策の変更によって居住の安心が失われ、生活が翻弄されがちである。

(*3)http://sportsspecial.mainichi.jp/news/20131105k0000m040112000c.html

彼らはたんに雇用だけではなく、住む場所そのものも自由に選べず、不安定にさらされる可能性が高いということについて、もっと関心を向けてよいのではないだろうか。日本ではアメリカと同様に、貧困を本人の責任と考える傾向が強い。居住という側面においてはなおさらである。もともと数の少ない公営住宅の老朽化と取り壊しによる再生によって、低廉な住宅を必要とする人たちにたいする供給がさらに低下するおそれがある。またこうした再生策をつうじて地域のネットワークやコミュニティが解体されるおそれも大きい。ただし地域住民によるコミュニティの活性化だけではなく、雇用のようなマクロな構造的要因も考慮しなければ、大都市で生じる社会問題を解決することは困難であろう。

サムネイル「May 31, 2012 at 18:56, Osaka 西成区山王」takato marui

プロフィール

川野英二

2000年 大阪大学大学院人間科学研究科博士課程修了 博士(人間科学)。大阪大学、フランス国立社会科学高等研究院、京都大学を経て、2010年から大阪市立大学文学研究科准教授