2017.06.12

性犯罪の重罰化を含む刑法改正案のポイントとは

性犯罪の重罰化などをふくむ刑法の改正案が、6月2日衆議院本会議で審議入りした。国会では、先日の記者会見で性被害を受けたフリージャーナリストの女性が素顔を明かし、加害者の不起訴処分に不服申し立てをした問題も取り上げられた。この改正案が成立すれば、明治40年の刑法制定以来はじめて性犯罪の規定が本格的に見直されることとなる。今回の改正案で性犯罪の処罰はどう変わるのか。注目すべきポイントと課題について伺った。(取材/大谷佳名)

ジェンダーニュートラル化、重罰化、非親告罪化

――今回の刑法改正案に盛り込まれた重要なポイントを教えてください。

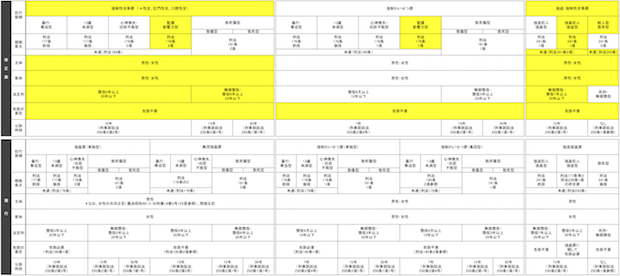

今回の刑法改正案(本改正案)は、明治40年以来の性刑法を抜本的に改正するものであり、細かく説明しますと多岐にわたるのですが[表1参照]、ここでは、ジェンダーニュートラル化(性の中立化)、重罰化、非親告罪化という3つの視点からその特徴を解説したいと思います。

第1の特徴は、ジェンダーニュートラル化(性の中立化)です。現行法の強姦罪の処罰対象行為は、男性が女性に無理やり性交する(姦淫する)行為のみでしたが、本改正案によって「強制性交等罪」が新設されました。これにより、処罰対象行為が、無理やり性交する(姦淫する)ことだけでなく、無理やり肛門性交や口腔性交をすることもその対象に含まれることになりました。

その結果、男性が男性に対して無理やり性交をする行為もその処罰対象となりましたので、男性が被害者になることもあります。また、女性が男性に無理やり性交を「させる」行為もその処罰対象となりましたので、女性が加害者になり、男性が被害者になることもあるのです。

第2の特徴は、重罰化です。強姦罪については、法定刑の下限が3年以上の有期懲役、集団強姦罪は4年以上の有期懲役でした。ただ、これらは強盗罪(5年以上の有期懲役)よりも低いという批判がありましたので、その見直しを図り、強制性交等罪を新設するにあたっては、法定刑の下限を強盗罪と同じ懲役5年以上に引き上げました。

また、強盗犯人が犯行現場で強姦を実行した場合([1])には、強盗強姦罪(刑法214条前段)が成立し、無期懲役もしくは7年以上20年以下の有期懲役の範囲内で罪責が問われました。ただ他方で、強姦犯人が犯行現場で強盗を実行した場合([2])には、強姦罪(刑法177条)と強盗罪(刑法236条1項)の併合罪が成立することとなり、5年以上30年以下の有期懲役の範囲内でその罪責を問えるに過ぎませんでした。

強盗と強姦が前後かにより、適用できる罪責が異なっていたことから、やはりその批判もありました。そこで、「強盗・強制性交等罪」という形にして、[1]の場合と[2]の場合も合わせた規定にすることで、無期懲役もしくは懲役7年以上20年以下の有期懲役という範囲内で罪責が問えるようにしました。

第3の特徴は、非親告罪化です。現行法では、単独犯である強姦罪や強制わいせつ罪については、公訴を提起する前提として、被害者の告訴(加害者を処罰して欲しい旨の意思表示)が必要条件となっておりました。これは、公開の法廷において被害者の名誉やプライバシーを保護するという、いわゆる被害者保護的な目的があったからです。もっとも、その背景には強姦の被害が不名誉であるという考え方があったわけです。このような考え方に対しては、「現代社会で強姦の被害が不名誉なことであると考えること自体がむしろ妥当性を欠き、十分説得力を持たない」と指摘されてきました。

ところで、現行法において、集団で強姦がなされた場合には集団強姦罪(刑法178条の2)が適用されるのですが、これは昭和33年に親告罪からはずされています(親告罪の例外規定化)。その理由は、集団での犯行態様が凶悪かつ悪質であるとみなされるようになり、処罰の必要性を優先させたからです。

しかし、これに対して、被害者の保護と処罰の必要性を天秤にかけているのではないかと根強く批判されてきました。現在は、刑事手続上、被害者の名誉やプライバシーを保護するという一定の配慮がなされており、これらは天秤にかける必要はないのです。被害者の保護と処罰の必要性は両立させることができることから、性犯罪はすべて非親告罪化されることになりました。

親からの性的虐待、男性被害者の救済

――改正案が成立した際に、これまで強姦罪として扱われなかった事件や泣き寝入りせざるを得なかった被害者が救済されると期待されるのは、どういったケースでしょうか?

今回の刑法改正案が成立しますと、親などの監護者からの13歳以上の子ども(被監護者)に対する性的虐待(性的行為)に対して、「監護者わいせつ及び監護者性交等罪」を適用することができるようになります。

13歳未満の被監護者に対する性的虐待(性的行為)については、現行法においても、暴行や脅迫がなくても強姦罪や強制わいせつ罪を適用することができます。しかし、13歳以上の被監護者に対する性的虐待(性的行為)について強姦罪や強制わいせつ罪を適用する場合には、暴行・脅迫要件がネックになっていました。

たとえば、親からの性的虐待(性的行為)について本当に嫌でも、拒めない状況は一般的によくあることです。この場合、不同意であるにも関わらず、暴行・脅迫が立証できないということで、強姦罪や強制わいせつ罪の適用が見送られることもありました。

もっとも、そのような場合でも、児童福祉法34条1項6号の「児童に淫行させる行為」により処罰できる可能性は残されていますので、全くの不可罰ということではありません。しかし、この適用に対しては、被害児童の自発的な行動を誘発するという趣旨の規定によって対処することに疑問が呈されておりましたし、また、罰則が1月以上10年以下の有期懲役もしくは1万円以上300万円以下の罰金(同60条)に限定されておりました。本改正案によってこれらの制約が取り払われるので、監護者という立場を利用した性的虐待(性的行為)について、適切な対処がなされると言えます。

また、男性の被害者に対する性的行為についても、適切な対処がなされるようになります。前述したように、強姦罪としての処罰対象行為はこれまで、男性が女性に無理やり性交する(姦淫する)行為に限定されておりましたので、強制わいせつ罪が一律適用されていました。しかし、男性の被害者でもあっても、女性が強姦の被害を受けるのと同様にPTSDが発症するなど肉体的だけでなく精神的にも大きく被害をもたらすことが指摘されています。今回、強制性交等罪の新設により、男性が男性に対して無理やり肛門性交や口腔性交をする行為もその処罰対象となりますので、より実態に見合った対処がはかれるようになります。

そして特に、男児に対する性的行為に対して、強制わいせつ罪を一律適用するのではなく、行為の状況によっては強制性交等罪を適用できるようになること(※もっとも、これは女児に対する場合についても同様のことが言えます。)は、児童を保護するというという観点からも望ましいと考えられ、国際的な基準に一歩近づいたと評価できます。

被害者への「二次被害」の防止策

――「非親告罪化されると、被害者の感情を無視した起訴が行われるおそれがあるのではないか」という指摘もありますが、実際はどうなのでしょうか。

現状の法運用から考えますと、基本的にはそれはないと言えます。なぜなら、被害者の感情を無視して公判を維持していくことが難しいからです。密室で行われることが多い性犯罪は、客観証拠が乏しい場合が多く、被害者の供述がとても重要になります。公判においても、被害者の証言が求められる場合があります。したがって、警察や検察は、捜査過程において被害者との信頼関係を構築し、信用性のある詳細で具体的な供述を捜査段階で得ておかなければならず、また、公判でも証言できるように支援し続けることが必要不可欠なのです(田中壽寿子『性犯罪・児童虐待捜査ハンドブック』(立花書房、2014年)10頁参照)。

――被害者が裁判においてプライバシーを侵害されるなど二次被害を受ける可能性については、どのような対処法があるのでしょうか。

現在の日本の刑事手続の原則である公判中心主義、直接口頭主義ということから、公判廷において被害者の証言が求められることは少なくありません。そのため、被害者のプライバシーが晒されるのではないかという懸念は当然あります。その点、被害者保護という一般的な観点で言いますと、制度的にはビデオリンク方式や遮へい方式などが導入されておりますし、また、実務上の運用として、プライバシーに関わる部分をマスキングしたり、読みあげたりしないなどの工夫がなされており、刑事手続上、二次被害の防止という被害者保護の理念が浸透してきています。

ただ、性犯罪ということになりますと、特に、被告人側から、本来晒されるべきではない被害者の性遍歴などについて晒されてしまい、二次被害を与えられるのではないかという懸念が根強くあります。このようなことを避け、被害者を保護するためにも、公判上における特別な法的規律が必要であると思います。

それが、アメリカで導入されているレイプシールド法といわれるものです。これは、原則として、被告人以外の第三者との過去の性遍歴を証拠として利用することを厳しく制限した上で、被告人側が同意の証明に必要不可欠である場合に限って、例外的に許容するというものです。その例外的な場合において証拠調べをするにあたり、その審理は非公開でなされなければならないという手続上の決まりもあります。私個人は、二次被害を防止するという観点から、このような法的規律が必要であると考えています。少なくとも、今後、その導入の可否について議論がなされるべきであろうと思います。

子どもに対する性的虐待の「時効」

――今回の改正案には盛り込まれなかった課題としては、どんなことがありますか。

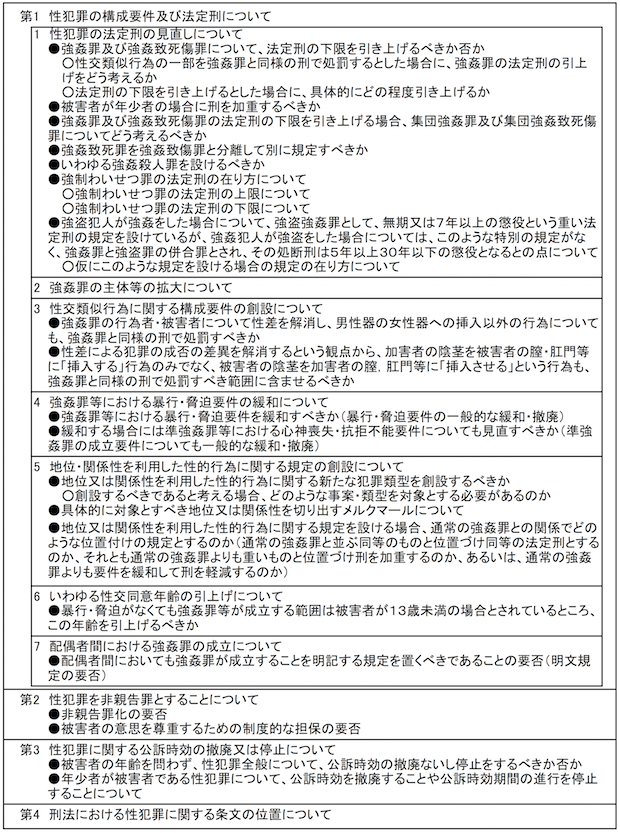

本改正案が国会に提出されるまでには、内閣府の女性に対する暴力に関する専門調査会(2011年5月~2012年7月)、法務省の性犯罪の罰則に関する検討会(2014年10月~2015年8月)、法制審議会・刑事法(性犯罪関係)部会(2015年11月~2016年6月)などにおいて専門的な議論がなされてきました。特に、性犯罪の罰則に関する検討会では、様々な論点が挙げられ、議論されてきました[表2参照]。

本改正案には反映されなかった点で、もう一度被害者や世間の声を聞いて再度議論されるべきことは、暴行・脅迫要件の緩和、いわゆる性交同意年齢(13歳)の引上げ、性犯罪に関する公訴時効の停止などいくつもあります。そのなかでも、私個人が特に再度議論が必要だと思っているのは、性犯罪に関する公訴時効の停止についてです。

性犯罪に関する公訴時効の停止というのは、低年齢時に性犯罪の被害を受けた被害者を救済するため、ある一定の年齢(たとえば成年)に達するまで公訴時効が停止される制度のことです。フランスやドイツなどではすでに導入されています。具体的には、被害者が自己の受けた性犯罪の被害を自らの判断で捜査機関等に届け出ることが可能と考えられる年齢まで公訴時効を停止させて、その年齢に達した時点から進行させるというものです。内閣府男女共同参画局が実施している「男女間における暴力に関する調査」によると、日本は低年齢時に家族や親族から性暴力(性的虐待)を受ける被害が多いことが分かっており、フランスやドイツと似た状況にあるのです。

このテーマについては、性犯罪の罰則に関する検討会でも議論されました。しかし、刑事法の専門家や実務家が多数を占めていたためか、「時間の経過による証拠の散逸」という時効制度を支える基本的な考え方を貫き、犯罪立証が困難であるなどとの理由から、それを導入することに消極的な意見が大半でした。確かに、時間の経過から証拠が得られにくくなりますし、被害者の供述についても、特に低年齢時の記憶は変容しやすいという特徴もあります。そのため、実際上、公判を維持できないということから、起訴できないということもあると思います。

しかしながら、性犯罪に関する公訴時効の停止については、被害者の保護・支援という側面から再評価されるべきではないでしょうか。より潜在化しやすい低年齢時の性犯罪被害について、勇気を出して声を挙げた被害者に対して、捜査機関が公訴時効の成立を理由に門前払いすることなく、その声を受けとめることは十分にできるはずです。もし仮に証拠が不十分ということで起訴できなくても、被害者を支援機関につなぐなどして、被害の回復を支援することは可能なのです。魂の殺人といわれる性犯罪という特質を踏まえた上で、被害者を保護・支援するという視点は必要不可欠であると思います。

110年間変わっていない刑罰の種類

――性犯罪に関する刑法の問題点の中で、これまで議論されていない点はありますか。

ぜひ今後議論していなければならないと思うことは、性犯罪に対する刑事制裁のあり方についてです。刑法に規定される刑罰の種類は明治40年以来変化がありません。しかし、犯罪の構成要件が変わる一方で、刑罰の種類や内容について議論があまりなされていないのは適切ではないと思います。性犯罪の性質も様々ですし、性犯罪者の犯行パターンも様々でありまして、一律に懲役刑がなじむとは言えません。たとえば、電子監視や治療処分の導入の可否について議論していくことは1つの考え方であると思います。

性犯罪とは別の議論になりますが、2017年2月に、少年法における「少年」の年齢を18歳未満とすること、ならびに(非行少年を含む)犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事の実体法及び手続法の整備などについて、法制審議会に諮問され、少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会が設置されました。そのなかで、自由刑の単一化(懲役刑と禁錮刑の一元化)や宣告猶予制度の導入などについて議論される見込みです。このように、刑事制裁のあり方について見直していこうという風向きは出てきたように思います。ぜひそうした流れに乗って、今後、性犯罪に対する刑事制裁のあり方についても、積極的に議論していくことが期待されます。

“性犯罪の顕在化”期待される

――今回の改正案によって、性犯罪の予防に効果が期待できると思われますか。

重罰化によって、一定の予防効果があがることが期待されます。前述しましたが、強姦罪では3年以上20年以下の有期懲役、集団強姦罪では4年以上20年以下の有期懲役であったものが、強制性交等罪では5年以上20年以下の有期懲役になります。単純に現行法と比較しますと相当な重罰化になります。もっとも、これまで強盗罪に比べて相対的に低かったということはありますが、それでもこのインパクトは大きいと思います。

他方で、質問いただいたことと観点が異なりますが、本改正案によって、性犯罪の顕在化が期待されています。性犯罪はその性質上、潜在化しやすく、暗数(捜査機関が犯罪被害を認知できない件数)の多い犯罪です。今回の改正によって非親告罪化がなされ、また監護者わいせつ及び強制性交等罪を新設によって、特に潜在化しやすかった家族・親族を含む知人間で行われた性犯罪が顕在化することが期待されます。中期的には捜査機関の認知件数が上がるかもしれませんが、長期的に見れば、暗数を含めた性犯罪全体の数が低下することが期待されると思います。

ただ、性犯罪の予防効果をさらに高めるためには、単に重罰化したことだけに満足するのではなく、刑罰の種類や内容を見直していくとともに、刑務所における性犯罪者処遇プログラムをさらに充実させていくことも必要不可欠です。刑務所にいる時間が長くなればなるほど、釈放された場合に社会復帰(適応)することが難しくなっていきます。ですから、再び逸脱させないためにも、それに向けた対応策を充実させることも大切なのです。

――海外における性犯罪に関する司法や被害者支援において、日本にとって参考になる取り組みはどんなものがありますか。

特に性犯罪に対する被害者支援に関して言いますと、喫緊の重要な課題はやはりワンストップサービスの充実です。男女共同参画基本計画において、ワンストップ支援センターの設置促進が挙げられており、充実してきたと評価できるのですが、まだ全都道府県にあるわけではありません。また、そのサービス内容も諸外国に比べると不十分と言えます。この点、諸外国の先進的な取組みを採り入れていくとともに、日本独自の内容を盛り込んでいくことが期待されます。

性犯罪の罰則規定の見直しだけに尽きるわけではなく、性犯罪という特質を最大限考慮した被害者支援を拡充させることもセットとして考えなければなりません。第190回国会において「性暴力被害者の支援に関する法律案」が提出され、今国会において現在審議中となっていますが、あわせて成立させることが検討されてもよいのではないでしょうか。

刑事司法における被害者保護や支援策、診断・治療等に関する支援策などについて、まだまだ諸外国に学ぶべき点は多くあります。この点は、私たち研究者がしっかりと調査して、日本に紹介していくことが責務であると思っています。

プロフィール

柴田守

専修大学大学院法学研究科博士後期課程修了・博士(法学)。専修大学大学院任期制助手、首都大学東京法科大学院助教を経て、現在、長崎総合科学大学共通教育部門長・准教授。専門は、刑事政策、犯罪学、被害者学。被害者保護の視点から刑事・少年司法への政策提言を続けている。