2019.03.25

生きたい世界の選択と実現――日本リスク研究学会イベントレポート

日本リスク研究学会設立30周年の大会は、2018年11月に福島県福島市で開催された。「生きたい世界の選択と実現」をテーマに、公衆衛生や医療の現場、環境や社会学などの専門家が集い、東京電力福島第一原発事故後の福島におけるリスク学について話し合った。

福島の今と未来――リスク学の挑戦

――大会の進行は、村上道夫・福島県立医科大学准教授が務め、一人目の発表者として講演を行なった。

福島第一原発事故の福島における放射線被ばく影響について、UNSCEAR(原子放射線に関する国連科学委員会)が2013年に報告書をまとめています。

UNSCEAR2013年報告書で、もっとも重要なのは、「次世代以降に生まれてくる子どもたちに放射線被ばくの影響はない」という点です。これは、広島と長崎における大規模な調査・研究の結果とあわせて、非常に重要な報告です。そしてもう1点は「放射線被ばくそのものによるがんの発生率は上昇しない」という点です。

一方で、原発事故後、福島では放射線被ばくによるものではない健康問題が起きています。たとえば、南相馬市内の老人施設では、原発事故の直後、入所者が避難を余儀なくされました。急な避難で負担がかかり、原発事故後約3ヵ月の死亡率が上昇しました。

さらに、長期にわたる避難生活の影響で、生活習慣病、とりわけ糖尿病の有病率が上昇しました。生活環境の変化などによる、運動不足や食生活の乱れが原因と考えられています。糖尿病は、心疾患や脳卒中などの合併症やがんなどのリスクにもなります。

避難生活の長期化による糖尿病(生活習慣病)のリスクと、放射線被ばくによるがんのリスクとを比較したところ、糖尿病の死亡リスクは放射線被ばくによるがん死亡リスクの20倍にも上りました(南相馬市・相馬市の40-70代)。また、原発事故直後の老人施設からの避難による死亡リスクは400倍でした。

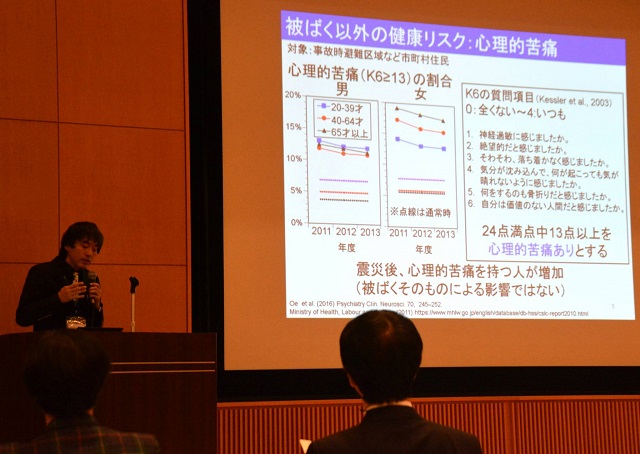

福島県の県民健康調査では、住民の心理的苦痛についての調査も継続しています。「幸福余命」という指標をおいて原発事故直後と比較すると、住民の心理的苦痛は少しずつ減ってきているものの、全国平均と比べるとまだ高い状況が続いています。

自然災害と比較した場合、原子力災害に特徴的なのは、「心理的苦痛が放射線に関するリスク認知(放射線被ばくによる健康影響を不安に感じるかどうか)と強く結びつく」ということです。これはチェルノブイリ原発事故後に問題となりましたが、福島第一原発事故後でも同様の現象が起きています。

原発事故後の福島では、「次世代以降に生まれる子どもへの放射線被ばくによる影響についての不安」と心理的苦痛とが非常に密接な相互関係(お互いに高めあう関係)をもっていることが報告されています。

実際には、UNSCEAR2013年報告でも「福島では放射線被ばくによる次世代以降の影響はない」と明言されています。しかし、県民の3割以上はいまだに次世代以降への放射線被ばくの影響を不安に感じているようです。

放射線について不安を感じることそのものが良くないと言っているわけではありません。しかし、リスク認知が心理的苦痛と相互に作用していることや、差別などの社会的問題と深く関わることからも、放置できない課題であると言えるでしょう。

福島第⼀原発事故後、住⺠を放射線被ばくから護るために、除染や、農林水産物の放射能濃度を測定して出荷制限をするなどの予防措置がとられました。これらの措置には効果がありました。一方で、対策にかかった大きなコストや、除染に伴って発生した「除去土壌」の課題などもあります。

また、放射線の影響についての住民との対話もなされました。従来の行政や専門家から一方的に説明をするかたちから、双方向的でお互いの「顔の見える」対話のかたちに改善された部分もあります。しかし、住民が日々の意思決定をするのに十分な質や量が保たれたとはいえないでしょう。

さらに、原発事故後の福島で行なわれてきた調査、研究そのものの課題もあります。被災地の住民を対象とした調査、研究は「広く社会に役立つため」という理由だけでは正当化されません。被災された方を尊重し、被災者自身に益をもたらすよう、注意深く慎重に設計されるべきです。まして被災者の心身を傷つけるようなことは、決して起きてはならないでしょう。

「福島は課題ばかりだ」というわけではありません。改善された点はたくさんあります。たとえば、福島県民の平均寿命は、震災後も順調に伸びています。福島県の新生児出生率は震災直後こそ一時的に下がりはしたものの、回復して、現在ではむしろ原発事故前よりも高くなっています。

私たちの研究グループでは、「昨日あなたは幸せを感じましたか」という質問を使った調査を行ないました。「幸せを感じた」と回答した福島県民の割合はおおむね全国平均と同じでした。そればかりか、20代の女性の場合「幸せを感じた」と回答した割合が全国平均より突出して高いという結果が出ました。県外で「福島はかわいそうな土地」という印象があるとすれば、それは事実ではありません。

原発事故後の福島では、生活習慣病や介護の問題、差別、地域コミュニティの分断など、他の地域で将来起きるだろう問題が先行して起きているともいわれています。「福島におけるリスク学」で、福島に住む方の利益を第一の目的としながらも、福島の課題を解決する方法を見つけ、他の地域に住む人々の将来の意思決定にも資することができるものだと言えるでしょう。

「健康とは何か」を知る

――越智小枝・東京慈恵会医科大学講師は、原発事故の福島における公衆衛生の視点から講演を行なった。

リスクコミュニケーションの役割は、「私たちがリスクを比べるときに、それぞれの天秤の皿に乗っているものを知ること」です。決して「安全です」「危険です」とリスクの選択を押しつけることではありません。

健康についてのリスクを比べる前に、「健康」とは何かを改めて考えてみようと思います。WHO(世界保健機関)は、「健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的、精神的、社会的に、すべてが満たされた動的状態にあること」としています。

つまり、健康は医療だけではなく、教育、食料、インフラ、治安維持など、社会のあらゆるもので支えられているということです。したがって、「健康リスク」はある特定の疾患のリスクの総和だけで測ることはできません。さらに、これほど広い意味を持つ健康リスクを天秤にかけるときには、「公正な仮説を立てる」ということに気をつけなければなりません。「リスクを見つけよう」という前提で仮説を立てて調査をすれば、どんなリスクでも見つかってしまう可能性があるからです。

福島第一原発事故後の福島では、がんによる死亡率が上昇しているという傾向はなく、早産や低出生体重児も増えていません。しかし、「放射線影響」というトピックだけで、健康リスクは測ることができません。

たとえば、原発事故直後の避難による健康被害がありました。とくに病院などの体が弱っている方が集まる施設からの急な避難には、長距離移動や環境の急激な変化、心身へのストレスなど、たくさんのリスクが伴います。しかし、もし「避難しない」という選択をした場合にも、多くのリスクが考えられます。たとえば、患者さんのケアをする医療スタッフの生活や、慢性疾患の患者さんの薬など、医療設備の確保も問題となります。

「彼を知り己を知れば百戦危うからず」。

平時に、健康とは何か、健康リスクとは何かということをよく知っておけば、どんな災害時でも、健康な社会でありつづけることもできるのではないでしょうか。

除染土再利用の「ベネフィット」を考える

保高徹生・産業技術総合研究所研究員(地圏資源環境)は、東日本大震災後は被災地で瓦礫など災害後に出た廃棄物の処理についての研究を行ないながら、地域住民との対話を継続してきた。今回は、除染によって出た除染土の減容(量を減らすこと)や再生利用可能性の観点から発表を行なった。

保高氏は環境省などが行なった除染について、土壌の表面を剥ぎ取ることによる放射線量低減の程度や費用を原発事故後に調査した。

2011年の段階では、避難指示が出た地域の避難指示解除の見通しも立っておらず、除染などで放射線の空間線量が下がったとしても、住民の帰還がどの程度進むのかも不透明だった。

保高氏らが推計したところ、住民の被ばく線量については、除染そのものの効果よりも、実際の個人線量に換算する際の係数の影響が大きいことがわかった。また、除染費用も3-5兆円(森林除染を行った場合には30兆円超)と推計された。除染土などの再生利用については当初計画されておらず、放射能濃度によらず最終処分場に運び出すものと考えられていた。保高氏らは、除染土などを減容化して最終処分した場合のコストや効果を解析。放射性物質の半減期なども考慮すると、周辺地域の住民に影響がない場合に限れば、一部再生利用の可能性もあるのではないかと考えた。

「周辺地域住民の立場にたてば、除染土再利用にかかわるリスクの有無だけではなく、次世代にベネフィットが残せるかどうか有無も大切なポイント」と保高氏は語る。国の利益と個別の地域の利益とは別途考慮すべきだと強調した。

さらに、原発事故直後からの調査や解析を通じて、「災害などの緊急時には、公的機関まかせにせず、できる人ができることをやることが大切」と改めて感じたという。「災害が起きる前に、予めフレームワークを決めておくことが信頼につながる」と話す。

福島第一原発事故後の「個人と社会のリスクトレードオフ」

五十嵐泰正・筑波大学准教授は、社会学的な側面から、福島第一原発事故後の個人と社会のリスクトレードオフ(1つのリスクを減らすことで別のリスクが増大する関係)について語った。

五十嵐氏は、柏市(千葉県)の「ホットスポット」(局所的に放射線量が高かった地域)における住民や生産者、消費者や飲食店などと対話を重ねた。その後いわき市(福島県)でも同様に住民との対話を続け、「自然科学的には決着が着いても、社会科学的な問題が残る」と語る。とくに、消費者が農林水産物を購入するかどうかについて、個人と社会のリスクトレードオフが相互に関係しているという。

今回、生産額と生産に従事する人の多いコメと、価格の市場価格が比較的早期に回復したキュウリを比較。

福島県では2012年から毎年、県産米約1000万袋の放射能濃度の全量検査を継続している。出荷段階での全量検査による高度な安全性の担保について、五十嵐氏は「費用対効果で考えれば、空前絶後の体制」と強調する。

福島県はコメについて、出荷時の「出口」対策に加え、生産時の「入口」対策も並行している。「入口」対策では、放射性セシウムと化学的に似た性質を持つカリウムを土壌に混ぜ、放射性セシウムをイネが吸収するのを防ぐ。「土壌中にある放射性セシウムの放射能濃度より、カリウムを十分に土壌中にいれ続けているかということが入り口での安全対策のポイント」という。放射能濃度低減の営農知識が、福島のコメ農家には高いレベルで普及していると評価した。

十全な安全対策が行なわれ、積極的な販促対策もされているにもかかわらず、コメは県農産物の中でもっとも苦戦が続いている品目のひとつである。

とくに福島県の浜通り(海沿い地域)と中通り(内陸部)では、2011年からの5年間、調査対象全国三十数地域のうちでもっとも価格が低迷した。会津地方のコメは、原発事故前、全国の中央値より高い卸値で推移していたが、原発事故後、全国と同水準まで価格が落ち込んだ。

五十嵐氏は「早期に価格が回復した品目」の例としてキュウリを挙げる。福島県産のキュウリはもともと他の産地よりも高い価格で推移していた。2011年の原発事故初年度にやや価格が落ち、2012年の全国的なキュウリの豊作を主たる原因とする価格低下の後、翌2013年にはほぼ原発事故前まで市場価格が回復したという。

五十嵐氏は両品目の原発事故からの卸値推移について、「代替産地の存在」に着目する。コメは代替産地が多く、また保存性に優れるため、年間を通じて複数産地の選択肢がある。競争率が高い中、福島第一原発事故後の福島県産米は「減収分が賠償で補填されるだろう」と認識されてしまい、交渉力が低下した可能性もあるという。いったん別の産地のコメが小売店の棚を占めてしまうと、再度福島県産米に切り替えるコストは高くなる。

早期に価格回復をみせたキュウリは、産地が移動し、代替産地がない。夏の福島県産の露地キュウリは現在、市場の45%を占める。

五十嵐氏によれば、福島県内では、県産品を避けるかどうかが、大きな「個人のリスクトレードオフ」の問題になっているという。

福島県民にとって、県産の地場野菜を避けることは野菜不足に繋がる。さらに、生産者が畑仕事をやめることは、運動不足や生きがいの喪失にも関係する。とりわけ山間部では、家庭菜園の野菜に加え、季節折々の野生のキノコや山菜を贈答する文化が、地域コミュニティを円滑にする重要な役割を担う。贈答文化の喪失は地域コミュニティにとって深刻な問題となり得る。

一方、福島県外では、福島県産品を避けるかどうかが「個人のリスクトレードオフ」の問題になりにくいという。他県産の農林水産物を選択できる都市部では、個人が福島県産品を避けることで野菜不足などのリスクが少ないためだ。

「個人のリスクトレードオフ」が課題となりにくい福島県外について、五十嵐氏は「社会のリスクトレードオフ」という観点を提示。福島県産農産物の購買行動についての調査で、被災地支援感情が購買行動に正の影響をもたらしたという結果を紹介した。被災地支援感情は、放射線による健康影響についての不安を抑制する効果もみられたという。

一方、被災地支援感情には限界もある。東日本大震災と福島第一原発事故の直後、当時は放射能濃度の検査体制が十分でなかったことにより、家畜の餌の一部から放射性セシウムが検出されたことなどをきっかけに行政への信頼が揺らぎ、購買促進効果も減衰したという。

また、その後も全国的に様々な災害が相次いだため、福島県への支援感情が薄れたことも購買行動を減衰させたと指摘する。また、福島県産米は、現在コンビニエンスストアなどいわゆる「中食」で使われることが多い。このために、福島県外の消費者が福島のコメを認識した上で自ら選択する機会が減少していることも「社会のリスクトレードオフ」という意識を持ちにくい要因のひとつだ。

被災地支援感情に頼らず、購買行動を促進する方策を成功させた例として、五十嵐氏はノルウェーでトナカイの放牧を行なう少数民族・サーミに対する「社会のリスクトレードオフ」を挙げる。トナカイは、コケなどの地衣類を食べるため、チェルノブイリ原発事故後に飛散した放射性物質の影響を受けやすい。ノルウェーでは、トナカイ肉を常食するサーミに比べ、嗜好品としてたまに食べる程度の一般の国民のトナカイ肉の放射能濃度基準値を高く設定した。これによって、サーミの生業も護られている。

ノルウェーで「社会のリスクトレードオフ」が円滑に回っている成功要因として、五十嵐氏は国民の専門家への信頼が非常に高いことや、対話型のリスクコミュニケーションを充実させ、国民の自己決定を重視していることなどを挙げ、日本における「社会のリスクトレードオフ」成功へのヒントを提示した。

甲状腺スクリーニング検査のリスク

最後に、髙野徹・大阪大学講師が、福島で行なわれている甲状腺の超音波によるスクリーニング検査(無症状の集団に対して、甲状腺がん罹患の可能性の有無をふるい分ける検査)のリスクについて講演を行なった。

チェルノブイリ原発事故後、周辺地域の子どもに甲状腺がんが多く見つかった。このことを受け、福島第一原発事故後、原発事故当時概ね18歳以下だった福島県民を対象として、超音波による甲状腺スクリーニング検査が継続されている。

超音波検査には侵襲性(検査や治療による痛みなど)が少ない一方で、過剰診断(進行して生命にかかわることのないがんを発見すること)の害が指摘される。

髙野氏は、甲状腺がんの「自然史」(甲状腺がんが辿る経過)について解説。福島第一原発事故後に福島の甲状腺検査で見つかる無症状の微小な甲状腺がんの多くは、将来症状を呈して命にかかわるものに発展するとは考えられないとした。

福島の甲状腺検査で、子どもや若年者の甲状腺がんが発見される原因として、初期の甲状腺被ばく線量の低さなどを鑑み、放射線被ばくにより実際にがんの発生が増加しているのではなく、大規模なスクリーニング検査の実施によって過剰診断が起きていると指摘する。

髙野氏は、子どもや若年者が甲状腺がんの診断を受けた場合、将来生命保険に加入できなかったり、結婚差別を受けたりという深刻な社会的・精神的な問題を挙げる。その一方で、甲状腺スクリーニング検査で無症状の微小な甲状腺がんを発見しても、予後を含むなんらかの治療上の利益があるという根拠はないという。

さらに、福島の甲状腺スクリーニング検査では、過剰診断のリスクが十分に受診者に伝わっていない上、学校の授業時間を使った「学校検診」として行なわれているため、事実上の強制性が生じているという。

髙野氏は、子どもや若年者における甲状腺がんの過剰診断の被害が過小評価されていることを訴える。事前に受診者や家族に対し、甲状腺スクリーニング検査のリスクを明らかにする必要があると語った。

髙野氏は、原発事故後、「子どもの甲状腺がんが増加するのではないか」という県民の不安に応えるためであっても、甲状腺スクリーニング検査は最適な手法ではないとする。がんの可能性は、一般的にも加齢など他の複数の影響を受けやすく、時間の経過とともに更新される。このため、たとえ甲状腺スクリーニング検査を継続しても、がんの発症についての不安も毎年更新され、消失することがないという。県民の甲状腺がんへの不安に応える手法としては、そもそもの甲状腺被ばく線量の少なさや、甲状腺がんの死亡率の低さ、治療のしやすさ、自然史などの基礎知識を丁寧に伝えることが望ましいと語った。

福島の「成功」を伝える

講演後、会場からの質問に各演者が答える時間が設けられた。

これまでの災害時の成功事例についての質問に対し、イギリスで災害時の公衆衛生を研究していた越智氏は「福島第一原発事故後の放射線による健康被害が抑えられた理由」を尋ねられた経験を紹介した。

越智氏によれば、福島第一原発事故後、早期に露地野菜などの放射能濃度を把握し、出荷を控えたこと、国だけでなく民間の自主的な放射能濃度や放射線の測定・把握が早期に行なわれたことなどをその理由として挙げた。

日本では、行政への信頼度こそ低いものの、マジョリティへの対策が原理的に先行せざるを得ない政策がとりこぼすマイノリティを、民間の力がすくいとる仕組みができたという。福島における課題だけではなく、改善点や成功した点を同時に伝えていくことの重要性を改めて語った。

プロフィール

服部美咲

慶應義塾大学卒。ライター。2018年からはsynodos「福島レポート」(http://fukushima-report.jp/)で、東京電力福島第一原子力発電所事故後の福島の状況についての取材・執筆活動を行う。2021年に著書『東京電力福島第一原発事故から10年の知見 復興する福島の科学と倫理』(丸善出版)を刊行。